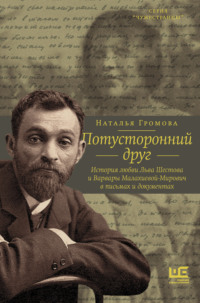

Потусторонний друг. История любви Льва Шестова и Варвары Малахиевой-Мирович в письмах и документах

Наталья Громова

Потусторонний друг. История любви Льва Шестова и Варвары Малахиевой-Мирович в письмах и документах

Художник Андрей Бондаренко

В книге использованы изображения из личного архива Ан Лоран, семьи Шаховских-Шик, а также Рукописного отдела ИРЛИ РАН. Автор и “Редакция Елены Шубиной” благодарят за предоставленные фото

© Громова Н.А.

© Бондаренко А.Л., художественное оформление, 2021

© Домашний архив Шаховских-Шик

© ООО “Издательство АСТ”, 2021

Эта книга не могла бы появиться на свет, если бы Иван Дмитриевич и Наталья Дмитриевна Шаховские, а также Елена Старостенкова-Шик не предоставили мне возможность воспользоваться архивом Дмитрия Михайловича Шаховского, где были обнаружены письма Льва Шестова Варваре Малахиевой-Мирович и письма Малахиевой-Мирович Леонилле Тарасовой.

Она не могла бы состояться без кропотливой работы Галины Петровны Мельник по расшифровке писем Льва Шестова и Варвары Малахиевой-Мирович и ее деятельного участия в сохранении памяти о Варваре Григорьевне.

Без огромной помощи и содействия Ксении Ворожихиной – сотрудника Института философии РАН – в исследовании газет, в которых печатались Лев Шестов, Варвара и Анастасия Мирович.

Очень ценным было участие внучатых племянниц Льва Шестова – Ан Лоран (Париж) и Татьяны Балаховской. Именно благодаря их помощи удалось попасть в библиотеку Сорбонны и дополнить книгу редкими документами.

Я хотела бы выразить особую благодарность филологу Александру Соболеву, опубликовавшему в своем ЖЖ очерк об Анастасии Мирович, которым мы с его разрешения воспользовались в этой книге.

И моя огромная благодарность Елене Лурье, моему другу и помощнику, с которой мы мучительно разбирали неясные места в письмах Льва Исааковича Шестова, а также моему мужу Борису Белкину, оказавшему помощь в переводах текстов с французского языка.

Основной корпус документов цитируется по материалам из библиотеки Сорбонны(Bibliothèque de la Sorbonne. Fonds Léon Chestov) и книге Н.Л. Барановой-Шестовой, а также по дневникам и письмам из архива В.Г. Малахиевой-Мирович, хранящимся в рукописном отделе Дома-музея Марины Цветаевой (ДМЦ)[1]. Письма Шестова принадлежат семейному архиву Шаховских-Шик.

Орфография и пунктуация оригинала сохранена.

Наталья Громова

Потусторонний друг

История любви Льва Шестова и Варвары Малахиевой-Мирович

Он боялся жизни. О, не за себя! О себе он точно забыл, когда взял первый попавшийся жребий личного устроения, пережив “крушение своих наваждений”. Он боялся жизни за всех людей – прошедших, настоящих и будущих, за общий всем жребий ничтожества, страдания, смерти и темноты загробных судеб. Он как бы поднял на свои плечи ту ночь короля Лира (недаром Шекспир был так близок ему), когда под рев степной бури, под грохот грозы Лир говорит: “Нет виноватых. Я заступлюсь за всех”. О смерти же он не раз говорил: “Это последний и, может быть, самый верный шанс узнать, бессмертны мы или нет”. И еще: “Если бы оказалось, что за смертью нас ничего не ждет, что нет ни Бога, ни бессмертия души – не стоило бы после этого жить ни одной минуты”[2].

Из дневника Варвары Малахиевой-МировичПретерпевший же до конца, спасется…

Мф. 24:13Небольшое вступление

Большие и маленькие потертые тетради и блокноты. Желтая, белая бумага с выцветшими чернилами. Иногда обведенные кем-то целые страницы текста. В некоторых тетрадях – абзацы или имена, густо зачеркнутые синим. На форзаце каждого дневника, который я держала в руках, было выведено: “Варвара Григорьевна Малахиева-Мирович”, год рождения и год смерти (1869–1954) и номер.

Варвара Григорьевна начала вести эти дневники в 1930 году, а закончила за два месяца до своего ухода в 1954-м. Назвала их “О преходящем и вечном”.

159 тетрадей были сложены в четыре картонные коробки. Около семи лет ушло на то, чтобы расшифровать записи, выделяя только самое ценное. Опубликовать все было просто невозможно, они составили бы не одну книгу с большим количеством повторов. Из этой работы и сложился “Маятник жизни моей” – первое и пока единственное издание дневников В.Г. Малахиевой-Мирович.

Одна из хранительниц дневников, Анна Степановна Веселовская, рассказала, что среди тетрадей должны быть письма Льва Шестова (Шварцмана) Варваре Мирович. Веселовская знала об этом от своей матери, Ольги Александровны Бессарабовой, близкой подруги В.Г. Но сколько ни искали письма в коробках, в тетрадях – их не было. Я не раз спрашивала о них крестника Варвары Григорьевны – скульптора и художника Д.М. Шаховского. Он говорил, что были. Но куда-то исчезли… Холодом веяло от этих слов.

Что же связывало Варвару Малахиеву (настоящая ее фамилия была Малафеева) и Льва Шварцмана, будущего философа-экзистенциалиста? В биографии, написанной его дочерью Н.Л. Барановой-Шестовой, было сказано, что Шестов много лет дружил с Варварой и помогал ей работой и деньгами. Но при этом в книге Барановой-Шестовой приводились письма Варвары Григорьевны Льву Исааковичу, которые недвусмысленно указывали на особый характер их отношений. Там же говорилось и о сестре Варвары – Анастасии, которой Лев Шестов почему-то сделал предложение. Его родители были категорически против этого брака: она была православная, а он иудей. Далее описывалось его стремительное бегство за границу. Спустя год после этих событий – женитьба на Анне Березовской – матери Натальи Барановой-Шестовой. Оказалось, что брак был заключен только десять лет спустя втайне от отца Шестова. Возникало множество вопросов, на которые не было ответов.

Однако же в дневниковых воспоминаниях Малахиевой-Мирович однозначно говорилось, что Лев Шестов любил ее, но многое их разделяло и разводило. Когда я впервые читала эти тетради, мне даже показалось, что Варвара Григорьевна сильно преувеличивает. Ведь сам Лев Шестов нигде и никогда не упоминал об их связи. Никаких прямых свидетельств об этом не было и в близком кругу Шестова.

А Варвара Григорьевна писала так: “У него было и раньше, в первый год нашей встречи сложное, глубокое, жертвенное, всепоглощающее ко мне отношение, на которое тогда мне было нечем ответить в равной мере”. Возможно, это был соблазн, посетивший Мирович на старости лет, представить все так, будто именно она определила судьбу известного философа.

Но что же тогда соединило Шестова с сестрой Варвары Анастасией? Почему именно она, а не Малахиева-Мирович стала той несчастной оставленной невестой, от которой будущий философ был вынужден отказаться под давлением родителей? И к чему все это привело?

Только письма могли открыть завесу над неизвестной драмой, о которой в биографии Льва Шестова были лишь туманные намеки. Ведь те события, несомненно, повлияли на превращение киевского литератора Лёли Шварцмана в Льва Шестова – философа-экзистенциалиста, автора знаменитого “Апофеоза беспочвенности”.

И вот через восемь лет после выхода дневников Варвары Малахиевой-Мирович долгожданная находка! При разборе домашнего архива Шаховских обнаружились 20 писем Льва Шестова Варваре Мирович, разрозненных, без начала и конца. Но именно в них стала проступать история любви, в водовороте которой и возникла философия трагедии Льва Шестова.

Киев, лето 1895 года

В своих дневниках, уже после смерти Шестова, Варвара Григорьевна назвала его “потусторонним другом”. Она часто записывала свои сны. В одном из таких видений ей явился Лев Исаакович, с которым у нее состоялся причудливый диалог. Шестова уже одиннадцать лет не было на свете, а восьмидесятилетней Малахиевой-Мирович оставалось жить всего пять лет. Именно в запредельном диалоге вдруг открылась картина их первой встречи и начала отношений:

Разговор с потусторонним другом. (Покойный Шестов спрашивает Варвару о том, что ей запомнилось сильнее всего во время их первой встречи.)

– Начните с того, о чем вы думали, что вспоминали, когда почувствовали, что я приблизился к орбите души вашей.

– О том, – сказала я, – о чем мы говорили с вами в первый день нашего знакомства, когда вы провожали меня от Тарасовых к дому, где я жила, недалеко от Храма Андрея Первозванного (в Киеве). И мы с вами опустились на ступени храма, – задумчиво продолжала я, – и загляделись на безбрежные синие дали Заднепровья, в первых лучах рассвета. Мы долго молчали, а потом вы заговорили об искушении Христа диаволом: если Ты сын Божий, то бросься с вершины этой горы, и Отец Твой пошлет ангелов своих поддерживать Тебя, и Ты не преткнешься ногой о камень – и даст Тебе Отец Твой все богатства мира и славу их, если поклонишься мне. И о власти превращения камней в хлебы…[3]

Почему они заговорили именно об искушениях Христа? Наверное, им казалось, что испытания были приуготовлены каждому из них. На преодоление искушений уйдет вся жизнь. “Но если есть Бог, если все люди – дети Бога, то, значит, можно ничего не бояться и ничего не жалеть”[4], – напишет Шестов в книге “Апофеоз беспочвенности”, и эта мысль будет самой дорогой для него. А Варвара на свой лад перескажет его слова на страницах дневника: “Если мы дети Бога, то нам не надо ничего бояться и ни о чем жалеть”.

Она не раз будет вспоминать эту встречу, говоря о “расширенном сознании”[5], то есть о состоянии, когда ее душа касалась “иной страны, иного бытия”. “В 26–27 лет – писала она, перечисляя исключительные мгновения жизни, – ранним утром у портала Андреевской Церкви в Киеве пережитое вместе с Л.И. отречение от «всего богатства мiра и славы его» (после чтения евангелия об искушении Христа диаволом)”[6].

Познакомились они, как следует из рассказа Варвары, в госпитальной квартире врача Константина Тарасова. Оттуда Лёля Шварцман (именно так звали тогда будущего философа) отправился проводить ее домой. Видимо, они гуляли всю ночь. Летним утром, когда Лёля и Варвара сидели на ступенях и смотрели на восход солнца над Андреевской церковью, у каждого из них в жизни начинался новый этап, о котором они еще не догадывались.

Для Льва Шварцмана – это время мучительных раздумий, связанных с выбором будущего. Он был старшим сыном Исаака Моисеевича Шварцмана, крупного коммерсанта, создавшего большое дело – “Мануфактурные склады Исаака Шварцмана”. В семье помимо него было еще два младших брата и четыре сестры. Главная цель, которую ставил перед ним властный отец, – продолжение семейного дела. И хотя Лев, вероятно, пытался сойти с предначертанного пути – отучился на физико-математическом факультете Московского университета, затем перевелся на юридический Киевского университета, который окончил в 1889 году, увлекался марксизмом и социальными теориями, подготовил диссертацию “О положении рабочего класса в России”, впоследствии запрещенную цензурой, занимался литературой и философией, писал рассказы, очерки, статьи, которые уже печатали в киевской ежедневной газете “Жизнь и искусство”[7] и в “Киевском слове”, – это не представлялось возможным.

Однако примириться с родительским выбором он до конца не мог. Чем дальше, тем больше ему становилось очевидно, что, если он посвятит свою жизнь семейной торговле сукнами, это обернется для него настоящей катастрофой. Но при этом решимости пойти против воли отца у Льва не было. Если бы он был уверен, что его призвание в литературе, которую беззаветно любил, то это дало бы ему силы. Однако настоящим писателем он себя не чувствовал. Он страстно читал Евангелие, философские книги, пытаясь найти свое место в мире.

“В 23 года я начал замечать, – размышлял он в одной из своих ранних записей, – что почва которой я держусь не совсем тверда. Т. е. я заметил разлад, дисгармонию между тем миром, какой представлялся мне в воображении и миром действительности. Я стал замечать, что я не только несчастнейший человек, но и несмотря на охраняемый в душе свой клад, я как будто самый несчастный человек и страшно было мне впервые вымолвить это слово – литературный неудачник”[8].

Варвара, которой в пору знакомства с Шестовым было уже двадцать шесть лет, тоже терзалась противоречивыми мыслями и желаниями. Она родилась в 1869 году в Киеве. Ее отец был мистиком, богоискателем, странником и философом-самоучкой, что, видимо, определило и ее духовную природу. Она была необычной с детства. В девять лет решила, что способна воскрешать мертвых. “Я обещала осиротевшей двоюродной сестре Маше, – писала она спустя годы в дневнике, – что весной, как только можно будет пройти на кладбище, я воскрешу ее мать. Когда я услыхала от бабушки, что только Христос и немногие святые делали такие чудеса, я решила прибегнуть к чудотворному кресту с частичкой мощей, который хранился в нашем кивоте. И велика была горечь моего недоумения, когда взрослые мне разъяснили, что и чудотворный крест тут не поможет и что вообще чудеса были раньше, а теперь «давным-давно уже никто не воскресает»”[9]. С юности ее захватили революционные идеи “Народной воли”. С подругой Леониллой (будущей женой Константина Тарасова) они отказались от Бога и церкви. Веру им заменили беседы о Желябове, Перовской, страданиях народа и “ужасах царизма”. В восемнадцать лет Варвара отправилась на станцию Грязи торговать книгами, чтобы заработать денег на освобождение узников из тюрем. Но торговля шла плохо, и вскоре ее стала тяготить партийная дисциплина; в революцию верилось все меньше, и, как следствие, началась депрессия, возникло непонимание, для чего жить дальше. Участились нервные приступы с мыслями о самоубийстве. Варваре помог врач-психиатр, лечивший ее от “нервов”, и так случилось, что он завладел ее чувствами. Звали его доктор Петровский[10]. “Он был красив, – писала Варвара подруге, – музыкальный, редкого тембра голос в разговоре всегда звучал, как дивная музыка, и прекрасные глаза – большие, темно-карие, с выражением мысли, благородства и какого-то скрытого огня. Ему было 24, мне 22 года. Он через 13 лет после нашей встречи говорил, что в этот период он тоже «любил» меня, потому и избегал. Он был женат с 19 лет. От 22 до 26-ти лет я жила с этим Эросом. В нем была уже и страсть. Мне снились наяву, т. е. пробрались в жизнь яркие образы объятий, лобзаний невестинского характера, но таких всепоглощающих и таких пламенных, каких в реальном мире даже не может быть. Мы виделись средним числом раза три-четыре в год, всегда на людях. Раз, встретив его в театре, я лишилась чувств от потрясения. 26-ти лет я из Воронежа написала ему свое «я к вам пишу, чего же боле». Ответ был совсем Онегинский: «не всякий вас, как я поймет, к беде неопытность ведет». Это было огромное, уже по-женски испытанное горе”[11].

В это же время Варвара публиковала в киевских литературных газетах свои стихи и рассказы. И многие находили ее литературный дар многообещающим. Одним из ценителей ее творчества был Лёля Шварцман.

Варвару терзало ощущение нескладывающейся жизни, опустошенности и несчастной любви. А Лёлю, помимо назревающего семейного конфликта, еще и чувство огромной вины, которую он ничем не мог искупить. Это была тайна, постепенно ставшая всем известной. В 1891 году в их собственном доме он сблизился с горничной Анютой Листопадовой. “Плодом греха” стал внебрачный сын Сергей, родившийся в 1892 году. Семья Шварцманов пристроила Анну и ребенка в Москве, где ее обеспечили жильем и работой. Сергей сначала жил с матерью, а потом его отдали в семью журналиста Игнатова[12]. Учился он в московской гимназии. Но Лев Шварцман прекрасно понимал, на что обрек жизни Анны и своего незаконного сына. Женщина начала пить и быстро опустилась.

Под знаком этих горестей и невзгод проходили первые встречи Варвары и Льва Шварцмана.

И еще одно свидетельство их первых свиданий и встреч летом 1895 года. “Другой сон – приехал Л.И. Шестов, – писала В.Г. в дневниках. – Не старик, каким стал (68 лет!), а тридцатилетний, как в год нашей встречи. И я молода. Мы в каком-то чужом доме. Он рассказывает, что-то об эмигрантах, о Бальмонте, о Бердяеве. И не обращает на меня никакого внимания. Я болезненно и недоуменно воспринимаю это. И, наконец, решаю уйти. Выхожу в соседнюю полутемную комнату – и здесь он догоняет меня и обнимает с величайшей, только во сне возможной по насыщенности, силе и значительности – лаской. И слышу слова: я не мог иначе.

А в жизни это было совсем не так – ущербно, горестно, почти мучительно. Он провожал меня летом на рассвете из госпиталя, от Тарасовых. И когда мы стояли на площадке лестницы, и я уже позвонила, вдруг обнял меня и припал к моему лицу с поцелуем, в котором было какое-то отчаяние”[13].

Под знаком отчаяния будет протекать весь короткий период тех отношений: страстных со стороны Льва Исааковича и дружески-любовных со стороны Варвары. Но оказалось, что той истории любви, которая началась на ступенях Андреевской церкви, хватило на целую жизнь обоих героев.

Как говорилось выше, большая докторская квартира, где они познакомились, принадлежала семье Тарасовых – Константину Прокофьевичу и его жене, подруге детства Варвары, Леонилле. Варвара, когда приезжала из Воронежа, где жили ее мать, братья и сестры, останавливалась у Тарасовых много раз. Именно в этой семье родится знаменитая актриса, которую Варвара будет опекать и наставлять, – Алла Тарасова.

“«Госпиталь», т. е. обитавшая в нем семья смотрителя психиатрического отделения Тарасова, – писала в дневнике Варвара, – был в то время одним из культурных центров Киева. Помимо постоянных приходов и уходов гостей и подруг (из них некоторые, как, например, я, Полина Урвачева и другие, жили месяцами) в некоторые торжественные дни, чьи-нибудь именины, Рождество, Пасха, масленица, – собиралось до 20 человек гостей из профессоров медицинского и литературного круга. Блистала и привлекала к себе своей редкой красотой на этих вечерах сводная сестра Леониллы, Таля (Наталья Николаевна Кульженко[14]

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Когда мы работали над предыдущим изданием дневников Варвары Григорьевны Малахиевой-Мирович, то еще не были ознакомлены с ее ранними письмами, в которых указана настоящая фамилия семьи – не Малахиевы, а Малафеевы, – поэтому в указателе к книге “Маятник жизни моей” (М.: Редакция Елены Шубиной. 2015) все родственники указаны как Малахиевы. Новые находки позволяют исправить прежние неточности.Здесь и далее примеч. Н. Громовой (если не указано другое).

2

Малахиева-Мирович В. Маятник жизни моей. Дневник русской женщины 1930–1954. Автор проекта и предисловия, подготовка текста – Н. Громова. Подготовка текста, комментарий, именной указатель – Галина Мельник. М.: Редакция Елены Шубиной. 2015. С. 378. Далее: М.-М. В. Дневник (с указанием страниц).

3

М.-М. В. Дневник. 30 ноября 1949 г. С. 777.

4

Шестов Л. Апофеоз беспочвенности. СПб. 1905. Гл. 33.

5

Бёкк Ричард (1837–1904) – канадский психолог. Считал настоящую человеческую форму сознания переходной к другой, высшей форме, которую он называл космическим сознанием и приближение к которой уже чувствовал, предвидя вместе с тем новую фазу в истории человечества. В.Г. Малахиева-Мирович была последовательницей его теории и не раз приводила в своих дневниках примеры “расширенного сознания”.

6

ДМЦ. Архив В.Г. М.-М. 106-я тетрадь. 15–16 марта 1947 г.

7

“Жизнь и искусство” – ежедневная литературная, политическая и художественная газета, издававшаяся с 1894 по 1900 гг. в Киеве М.Е. Краинским и под его редакцией вместе с И.П. Мануковым.

8

Цит. по:Piron G. Chestov. 2010. С. 427. Bibliothèque de la Sorbonne. Fonds Léon Chestov. Ms. 104, 1890–1896 (?), p. 1:715.

9

М.-М. В. Дневник. 20 сентября 1931 г. С. 58.

10

Оказалось, что доктор Пётр Васильевич Петровский (1867–1920), врач-психиатр, был хорошо известен в кругу философов. Киевский друг Л.И. Шестова А.М. Лазарев в письме Г.Г. Шпету от 5 сентября 1917 г. пишет: “Говорил доктор Петровский – со слов Семёна Владимировича [Лурье], что скоро выйдет Ваш сборник”. См. в кн.: “Усердный толкователь шестовской беспочвенности”: Адольф Маркович Лазарев. Письма. Статьи о Льве Шестове / Сост., общ. ред., вступ. ст. В. Хазана. М.: Водолей, 2019. С. 363.

11

ДМЦ. Архив В.Г. М.-М. Письмо В.Г. Малахиевой-Мирович Зинаиде Денисьевской. 11 февраля 1928 г.

12

Игнатов Илья Николаевич (1856–1921) – врач, литературный критик, публицист. Сведения о том, что он жил в этой семье, предоставлены Т.И. Балаховской.

13

ДМЦ. Архив В.Г.М.-М. 16-я тетрадь. 11 ноября 1934 г.

14

Кульженко Наталья Николаевна – “киевская красавица”, жена Василия Стефановича Кульженко (1865–1934), издателя, искусствоведа, полиграфиста. В квартире супругов Кульженко на ул. Прорезная, 4, бывал Н.А. Бердяев. Наталья Николаевна была действительным членом Политического Красного Креста – общественной организации помощи политзаключенным.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Всего 10 форматов