Психопатология обыденной жизни

По его мнению, общеизвестно, что параноики уделяют чрезвычайное внимание мелким, обычно не замечаемым нами деталям поведения других людей, не признают их случайными и постоянно интерпретируют их. С некоторой долей иронии замечу, что пока они действуют подобно самому Фрейду. Но поскольку параноики неспособны объяснить их научно, они прибегают к приему, типичному для детского мышления: они судят об окружающих по тому, что знают о себе и собственной психике, то есть проецируют собственные побуждения, эмоции и мысли на других людей. А в связи с тем, что они острее воспринимают и даже осознают происходящее в своей душе, чем нормальные люди, они приписывают последним то, что свойственно их же бессознанию.

Довольно похоже ведут себя и люди, верящие в приметы, предзнаменования и т. п., то есть люди суеверные. Фрейд полагает, что истоки суеверий, а также мифологии и легенд находятся у самых начал человеческого мышления, когда люди, не умея объяснять внешний мир объективно, населяли его антропоморфными существами, управляющими и миром, и ими самими. Не ведая причин своих ошибочных действий, первобытные люди полагали, что таковые – это своего рода сигналы, подаваемые им этими добрыми или злыми существами. В результате психоаналитик выдвигает масштабную идею: «Значительная часть мифологического мировоззрения вплоть до самых современных религий есть не что иное, как спроецированная во внешний мир психология. Смутные догадки… о психических факторах и их отношениях с бессознательным… отобразились в конструировании сверхчувственной реальности, которую наука обязана опять превратить в психологию бессознательного». Позднее Фрейд еще больше сблизит религию с неврозом навязчивых состояний, что сделает его одним из самых жестких современных критиков религии.

Занятие психологией суеверий побудило создателя психоанализа затронуть еще один – модный тогда – вопрос: можно ли категорически отрицать существование предчувствий, вещих снов, телепатических явлений, действий сверхчувственных сил и т. п. Отмечая, что не стоит спешить с решением этого вопроса, на который отвечали положительно многие интеллектуалы и который в любом случае требует тщательного исследования, он не без иронии заявляет: «С сожалением должен признаться, что принадлежу к числу тех недостойных индивидов, в чьем присутствии духи прекращают свою деятельность, да и сверхчувственное испаряется, так что я никогда не имел случая лично пережить что-то, позволяющее верить в чудеса». За этим следует критический разбор так называемых вещих снов и впечатления, что в определенной ситуации ты уже оказывался. К теме же телепатии он вернется позже в статье «Психоанализ и телепатия» (1921).

Заканчивается книга итоговым ответом на три вопроса о мотивах ошибочных действий: 1) об их происхождении и содержании; 2) об условиях их проявлений; 3) о характере связи с вызвавшими их психическими факторами. «По первому вопросу, – пишет Фрейд, – можно сказать, что в ряде случаев легко установить происхождение искажающих действия мыслей от подавленных устремлений психики. Эгоистические, ревнивые и враждебные чувства, над которыми тяготеет давление нравственного воспитания, у здоровых людей нередко используют ошибочные действия, чтобы хоть как-то проявить свою безусловно существующую, но не признаваемую высшими психическими инстанциями силу. Возможность совершать эти ошибочные и симптоматические действия обеспечивает приемлемую терпимость к безнравственному. Среди этих подавляемых побуждений немалую роль играют разнообразные сексуальные устремления».

На второй и третий вопросы получить определенный ответ пока не удалось, для этого требуется более широкая точка зрения, объединяющая знания об ошибочных действиях с пониманием работы сновидений и образования невротических симптомов. Пока же Фрейд ограничивается весьма абстрактным выводом: в этих трех случаях действует вытесненный из сознания психический материал, не утративший в то же время своей активности.

«Психопатология обыденной жизни» продолжила тенденцию «Толкования сновидений» подчеркивать мощь бессознательных компонентов психики. Тем самым вместе они сокрушили просветительскую убежденность в безоговорочной рациональности человека, утвердив представление о человеке как о двуличном существе. На одном его лице, обращенном к обществу, мы видим проявления цивилизованности и уверенности, склонности к сотрудничеству и альтруизму. За этим ликом скрывается homo naturalis – существо необузданное, обуреваемое страстями, эгоизмом и агрессивностью. В реальных людях их личность и личина играют очень неравную роль, и только меньшинству удается обрести между ними баланс, приемлемый для них самих и для их культурного окружения.

Р. Ф. Додельцев

Психопатология обыденной жизни

О забываниях, оговорках, оплошностях, суевериях и заблуждениях

Вы снова здесь, изменчивые тени,Меня тревожившие с давних пор,Найдется ль наконец вам воплощенье[2].Гёте. Фауст. ч. II, акт V, сц. 5I

Забывание имен собственных

В 1898 г. в «Monatsschrift für Psychiatrie und Neurologie» под названием «О психическом механизме забывчивости» я опубликовал небольшую статью, содержание которой собираюсь здесь повторить в качестве отправного пункта дальнейших размышлений. В ней на удачном примере из самонаблюдений я подверг психическому анализу весьма типичный случай кратковременного забывания имен собственных и пришел к выводу, что этот заурядный, не очень-то значительный, одиночный сбой памяти предполагает объяснение, далеко выходящее за пределы обычного использования подобного происшествия.

На просьбу объяснить, почему так часто не приходит в голову имя, вроде бы хорошо знакомое, какой-нибудь психолог, если не очень ошибаюсь, ограничился бы, скорее всего, ответом, что имена собственные вообще легче забываются, чем какое-либо другое содержимое памяти. И стал бы приводить правдоподобные причины такого их «преимущества», не подозревая даже о возможности иной обусловленности подобного нарушения процесса припоминания.

К обстоятельным занятиям феноменом временного забывания имен меня подтолкнуло наблюдение определенных деталей, которые удалось довольно четко выделить, хотя и не во всех, а лишь в отдельных случаях. В них, правда, имело место не только забывание, но и ошибочное припоминание. Человеку, пытающемуся вспомнить выпавшее из памяти имя, на ум приходят другие – подменные — имена, которые, пусть и сразу же признаются неправильными, тем не менее с завидным упорством снова и снова лезут в голову. Процесс, который был призван привести к искомому имени, оказался как бы смещенным и ведущим поэтому к ошибочной замене. После этого я исходил из предположения, что этот сдвиг представляет собой не акт психического произвола, а движение по закономерному и вполне просчитываемому пути. Иначе говоря, я допустил, что эрзац-имя или имена находятся в доступной исследованию связи с разыскиваемым именем, и надеюсь, если заладится, ее установить, а тем самым прояснить и ход забывания имен.

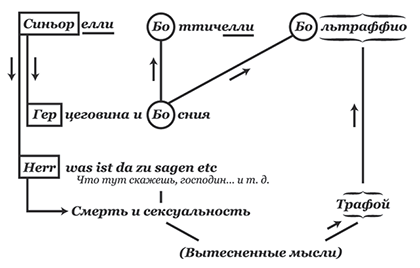

В отобранном мною в 1898 г. для анализа примере из памяти выпала фамилия мастера, создавшего в соборе городка Орвието великолепные фрески с изображением Страшного суда. Его фамилию я тщетно и силился припомнить. Вместо нужной – Синьорелли – в памяти назойливо всплывали фамилии двух других художников – Боттичелли и Больтраффио, но их моя способность судить немедленно и решительно отвергала как неподходящие. Когда же кто-то посторонний подсказал мне правильный ответ, я сразу же и не колеблясь принял его. Исследование того, под какими воздействиями и по каким ассоциативным путям воспроизведение фамилии сместилось с Синьорелли на Боттичелли и Больтраффио, привело к следующим выводам:

а) Причину выпадения фамилии Синьорелли из моей памяти не нужно искать ни в ее своеобразии, ни в психических особенностях контекста, в который она была включена. Позабытая, она была мне так же хорошо знакома, как и одна из эрзац-фамилий (Боттичелли), и гораздо лучше известна, чем вторая подмена – Больтраффио. О ее обладателе я едва ли мог сообщить что-то, кроме его принадлежности к миланской школе живописи. Контекст же, в котором произошло забывание, представляется мне несложным и не требующим дополнительных пояснений: я ехал в экипаже с одним незнакомым господином из Рагузы (Далмация) после остановки в Герцеговине. Мы заговорили о путешествии по Италии, и я спросил спутника, бывал ли он раньше в Орвието и осматривал ли там знаменитые фрески… NN.

б) Процесс забывания имен прояснился, лишь когда я восстановил в памяти предыдущую тему беседы, что позволило понять его как результат расстройства внезапно возникшей новой темы разговора темой предшествующей. Короче говоря, до того, как я задал своему попутчику вопрос, бывал ли он прежде в Орвието, мы беседовали о нравах живущих в Боснии и Герцеговине турок. Я сообщил, что от практикующего в их среде коллеги слышал, что у них принято выказывать полное доверие врачу и безоговорочную покорность судьбе. Когда приходится объявлять им, что больному помочь не удастся, они говорят в ответ: «Что тут скажешь, господин! Знаю, что, если бы его можно было спасти, ты бы это сделал!» С самого начала в разговоре встречались слова и названия: Босния, Герцеговина, господин (Herr), которые поддаются включению в ассоциативную цепочку между Синьорелли (синьор – господин) и Боттичелли – Больтраффио.

в) Я допускаю, что ряд мыслей о нравах турок в Боснии и т. д. мог внести помехи в следующие за ним соображения, потому что мое внимание отвлеклось от разговора раньше, чем довело его до конца. Совершенно точно помню, что я собирался рассказать вторую интересную историю, хранившуюся в моей памяти рядом с первой. Эти турки превыше всего ценят половое наслаждение и при расстройствах сексуальности впадают в отчаяние, удивительным образом контрастирующее с их безразличием к угрозе смерти. Один из пациентов моего коллеги как-то сказал ему: «Знай же, господин, если этого не будет, зачем тогда жить». Я подавил желание сообщить об этой их особенности, не желая в разговоре с посторонним касаться такой деликатной темы. Однако сделал и кое-что посерьезнее: отвлек внимание от продолжения мыслей, которые у меня могли подсоединиться к теме «Смерть и сексуальность». Дело в том, что тогда я пребывал под впечатлением от известия, полученного несколькими неделями ранее во время остановки в Трафое[3]. Один пациент, доставивший мне много хлопот, покончил с собой по причине неизлечимого полового недуга. Я совершенно уверен, что в ходе той поездки в Герцеговину это печальное событие и все с ним связанное не всплывало в осознанной памяти. И все же созвучие Трафой – Больтраффио подвигло меня предположить, что в тот момент это смутное воспоминание подействовало на меня вопреки моему намерению отвлечься от него.

г) Больше я не мог воспринимать забывание фамилии Синьорелли как простую случайность и обязан был признать влияние в ходе него некоего мотива, точнее говоря, мотивов, побудивших меня воздержаться от сообщения моих мыслей (о нравах турок и т. д.), а затем подвигших исключить из процесса осознания примыкающие соображения, которые довели бы меня до известия, полученного в Трафое. Итак, я намеревался что-то забыть и вытеснил это[4]. Правда, это касалось чего-то отличного от фамилии создателя фресок в Орвието, но этому другому удалось установить ассоциативную связь с этой фамилией, так что мое волевое усилие не достигло цели и вопреки своей воле я забыл одно, тогда как хотел вычеркнуть из памяти другое. Нежелание восстанавливать в памяти оказалось направлено против одной части содержимого памяти, неспособность же припомнить выступала против другой. Очевидно, было бы гораздо проще, если бы нежелание и неспособность вспоминать относились бы к одному и тому же содержанию. После этого разъяснения даже имена-подмены больше не кажутся мне непредсказуемыми. Они напоминают мне (будучи своеобразным компромиссом) в равной мере о том, что я забыл, и о том, что хочу припомнить, и демонстрируют, что мое намерение нечто забыть не вполне удалось, но и не завершилось полной неудачей.

д) Весьма необычен вид связи, установившейся между отыскиваемым именем и вытесненной темой разговора (о смерти, сексуальности и т. д.), в котором встречались названия Босния, Герцеговина, Трафой. Предложенная далее схема (повторяющая таковую из статьи 1898 г.) призвана сделать эту связь наглядной.

В схеме фамилия Signorelli (Синьорелли) разделена на две части. Одна пара слогов (elli) повторена без изменений в фамилии-подмене (Botticelli). Другая же пара Signor в результате перевода на Herr (оба слова означают «господин») вступает в два неодинаковых отношения со словами, встречающимися в вытесненной теме беседы (Herr и Herzegowina), и в итоге становится недоступной для припоминания. Замена этой части фамилии происходила как бы путем перемещения словосочетания «Герцеговина и Босния» без учета смысла и акустического различия слов. То есть в ходе этого процесса со словами обращались как в графическом изображении некоего высказывания в виде собрания картинок-загадок (ребуса). Об этом процессе в целом, создавшем этими путями вместо фамилии Синьорелли эрзац-фамилии, сознанию ничего не было известно. Соотношение между темой разговора, в которой подспудно присутствовала фамилия Синьорелли, и предшествующей ей вытесненной темой, которая ограничилась повторением одних и тех же слогов (точнее, сходной последовательности букв), выглядит поначалу недоступным выяснению.

Пожалуй, нелишним будет заметить, что предполагаемые психологами условия припоминания и забывания, отыскиваемые в определенной организации и предрасположенности памяти, не противоречат приведенным ранее разъяснениям. Мы лишь добавили ко всем давно известным факторам, способным содействовать в некоторых случаях забыванию имен собственных, еще один мотив и, кроме того, прояснили механизм ошибочного припоминания. Упомянутая предрасположенность необходима и в нашем примере, ибо иначе вытесненный компонент с помощью ассоциации завладел бы искомым словом и уготовил бы ему свою участь. В случае какого-то другого имени с более благоприятными условиями для припоминания этого, возможно, не произошло бы. Впрочем, вполне вероятно, что в любом случае подавленный компонент стремится проявить себя как-то иначе, однако успех достигается только там, где ему способствуют подходящие условия. В ином случае подавление добивается результата без нарушения функций или, можно сказать, без появления симптомов.

Итак, объединение условий забывания имени с ошибочным припоминанием свидетельствует о наличии: 1) определенной предрасположенности к забыванию этого имени; 2) закончившегося незадолго до этого процесса подавления; 3) возможности установить поверхностную ассоциативную связь между «пострадавшим» именем и ранее подавленным компонентом психики. Последнее условие не следует, видимо, оценивать слишком высоко, ведь при небольших требованиях к созданию ассоциаций таковую удастся создать в подавляющем большинстве случаев. Другой и более серьезный вопрос: может ли такая поверхностная ассоциация и в самом деле стать достаточной для того, чтобы вытесненный компонент помешал припоминанию искомого имени и не необходима ли для этого более тесная связь между двумя темами беседы? При беглом взгляде последнее условие следовало бы отклонить и признать достаточной для этого простую смежность во времени даже при полной несопоставимости их содержания. Однако при более обстоятельном подходе все чаще происходит так, что оба связанных такой ассоциацией компонента (вытесненный и новый) обладают, кроме всего прочего, еще и связью по содержанию; подобную связь удается обнаружить в примере с Синьорелли.

Ценность понимания, добытого при анализе примера с Синьорелли, зависит, естественно, от того, собираемся ли мы считать этот случай типичным или единичным. Со своей стороны я склонен утверждать, что забывание имен вместе с их ошибочным припоминанием неожиданно часто происходит именно так, как мы выяснили только что. Чуть ли не каждый раз, когда я наблюдал подобное за собой, я мог объяснить его упомянутым способом: как мотивированным процессом вытеснения. Должен также предложить в качестве довода в пользу типичности нашего анализа еще одно соображение. Думаю, что неправомерно случаи забывания, сопровождаемые ошибочным припоминанием, в принципе отделять от тех, в которых ошибочные эрзац-имена отсутствуют. Последние приходят в голову в ряде случаев сами по себе; в других же, где они не возникают спонтанно, их появления можно добиться посредством сосредоточения внимания. Тогда они демонстрируют ту же связь с вытесненным компонентом и нужным именем, что и при спонтанном появлении в памяти. Для осознания настоящего имени решающими являются, видимо, два фактора: во-первых, сосредоточение внимания, во-вторых, некое внутреннее удовлетворение при нахождении подходящего психического материала. Последнее можно было бы отличить по тому, насколько легко устанавливать поверхностную ассоциацию между двумя ранее названными компонентами. Изрядная доля случаев забывания имен при отсутствии ошибочных припоминаний присоединяется тем самым к случаям с эрзац-именами, в которых действует механизм из примера «Синьорелли». И тем не менее я не решусь утверждать, что все случаи забывания имен можно включить в одну группу. Несомненно, имеют место случаи выпадения из памяти имен, которые протекают гораздо проще. Положение дел мы представим с должной осторожностью, если в конце заявим: наряду с обычным забыванием имен собственных имеет место еще и забывание, обусловленное вытеснением.

II

Забывание иноязычных слов

Общеупотребимые богатства нашего родного языка кажутся защищенными от забывания при его нормальном функционировании. Иначе обстоит дело, как известно, с отдельными словами иностранного языка. Предрасположенность к их забыванию легко обнаружить в отношении всех частей речи, а первая ступень расстройства этой функции проявляется в серьезной зависимости нашего владения иностранной лексикой от самочувствия в целом и от степени усталости. Такого рода забывание протекает в ряде случаев согласно тем же механизмам, которые раскрыл нам пример с фамилией Синьорелли. В доказательство расскажу об одном, но весьма примечательном анализе, который касается забывания слова из латинской цитаты, не относящегося к существительным. Позволю себе подробно и наглядно описать это мелкое происшествие.

Прошлым летом я возобновил знакомство, опять же во время отпускного путешествия, с университетски образованным молодым человеком, который, как я вскоре заметил, с доверием отнесся к некоторым моим психологическим публикациям. В одном разговоре мы затронули – уж не помню почему – социальное положение этнической общности, к которой оба принадлежим, и он, будучи честолюбцем, разразился жалобами относительно того, что его поколению, как он выразился, назначено хиреть, так как оно лишено возможности развивать свои таланты и удовлетворять свои запросы. Свою страстью дышащую речь он завершал известным стихом из Вергилия, в котором несчастная Дидона завещает потомкам отомстить за себя Энею[5]: «Exoriare…» Скорее всего, он хотел этим и закончить, только не смог воспроизвести цитату до конца и попытался замаскировать явный провал в памяти перестановкой слов: «Exoriar(e) ex nostris ossibus ultor!» В конце концов он сказал с раздражением: «Пожалуйста, не смотрите на меня иронически, словно радуетесь моему смущению. Лучше помогите. В стихе чего-то не хватает. Как он, собственно говоря, точно звучит?»

«Охотно, – ответил я и правильно процитировал строфу: – „Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor“» [ «Да возникнет из наших костей какой-нибудь мститель» – лат.].

«Как же я, глупец, мог забыть такое слово?! Впрочем, вы ведь утверждаете, что без причины ничего не забывают. Мне было бы очень любопытно узнать, как я умудрился забыть это неопределенное местоимение aliquis (некий, некто – лат.)».

Я принял его вызов охотно, так как надеялся пополнить свое собрание подобных случаев. Ему же ответил: «Сейчас узнаете. Должен вас только попросить сообщать мне все откровенно и без какой-либо внутренней самокритики. Все, что вам приходит в голову, когда вы без всякого умысла направили внимание на забытое слово»[6].

«Хорошо, мне сразу же пришла в голову забавная мысль разделить это слово следующим образом: a и liquis».

«Что бы это значило?» – «Не знаю». – «Что вам еще приходит в голову?» – «Дальше следует: Reliquien (реликвия) – Liquidation (ликвидация) – Flüssigkeit (жидкость) – Flüid (флюид). Теперь-то вам что-нибудь ясно?»

«Нет, еще рановато. Но вы продолжайте».

«Вспоминаю, – продолжал он, иронически улыбаясь, – о Симоне Триентском, чьи мощи видел два года назад в одной из церквей в Триенто. Думаю о кровавых жертвоприношениях, в которых в очередной раз обвиняют евреев, о трактате Кляйнпауля, который во всех этих надуманных жертвах видит олицетворения, так сказать, новые издания Спасителя».

«Последняя мысль отнюдь не сторонняя теме, о которой мы беседовали с вами, прежде чем вы забыли латинское слово».

«Верно. Потом я вспомнил о недавно прочитанном очерке в одном итальянском журнале. Помнится, он был озаглавлен: „Что святой Августин говорил о женщинах?“ Что вы с этим сделаете?»

«Пока повременю».

«Ну а теперь в голову приходит что-то совершенно не связанное с темой нашей беседы».

«Будьте добры, воздержитесь от критики и…»

«Хорошо, я помню об этом. А теперь в памяти всплывает симпатичный пожилой господин, с которым я встретился во время путешествия на прошлой неделе. Настоящий чудак, он был похож на большую хищную птицу. Его имя, если угодно знать, Бенедикт».

«Что же, по меньшей мере сложилась компания из святых и Отцов Церкви: непорочный Симон, святой Августин, святой Бенедикт. Еще одного Отца Церкви, помнится, звали Ориген. Три первых имени используются до сих пор, как и имя Павел (Paul) из фамилии Кляйнпауль (Kleinpaul)».

«Теперь мне вспомнился святой Януарий и его чудо с кровью; но я нахожу, что это пришло в голову после всего сказанного чисто автоматически».

«Позвольте, святой Януарий и святой Августин оба имеют касательство к созданию календаря. Не напомните ли, что это за чудо с кровью?»

«Да вам эта история известна! В одной церкви в Неаполе в сосуде хранится кровь святого Януария, к определенному празднику становящаяся чудесным образом опять жидкой. Народ очень чтит это чудо и сильно нервничает, если оно задерживается, как однажды случилось во времена французской оккупации. Тогда командовавший войсками генерал – или я заблуждаюсь? И не Гарибальди ли это был? – отозвал духовного владыку в сторону и, очень выразительно указав на построенных снаружи солдат, дал ему понять, что надеется – чудо скоро произойдет. И оно свершилось».

«Ну а дальше? Почему вы запнулись?»

«Сейчас мне действительно кое-что пришло на ум… Но это чересчур интимное, не для передачи. К тому же я не вижу никакой связи с нашей темой, да и надобности рассказывать об этом».

«О связи уж я позабочусь. Ну а заставить рассказывать о чем-то вам неприятном я не вправе. Но тогда и от меня не требуйте разъяснений, как это вы забыли слово aliquis».

«Неужели? Вы так думаете? Ну что же, неожиданно я вспомнил об одной даме, от которой вполне мог получить известие весьма неприятного свойства для нас обоих».

«Что у нее не начались менструации?»

«Как вам удалось догадаться?»

«Теперь это было не трудно. Вы меня к этому достаточно подготовили. Вспомните о «календарных» святых, о крови, становящейся жидкой в определенные дни, о волнениях при задержке этого события и об открытой угрозе, чтобы чудо свершилось, а не то… Чудо святого Януария вы превратили в превосходный намек на менструации женщины».

«Даже не подозревал об этом! И вы в самом деле думаете, что из-за этого тягостного ожидания я не сумел вспомнить слово aliquis?»

«Ни малейших сомнений у меня по этому поводу нет. Вспомните о своем разделении слова на a и liquis и об ассоциациях: реликвии, ликвидация, жидкость. Нужно ли мне добавить к этому перечню еще непорочного Симона, принесенного младенцем в жертву, – он пришел к вам на память в связке с реликвией?»

«Да нет, лучше не надо. Надеюсь, вы не сочтете эти мысли за серьезные, хотя они у меня действительно имели место. Хочу вам признаться: эта дама итальянка, в ее обществе я посетил Неаполь. Но разве все это не может быть чистой случайностью?»