Чтобы понять, что побудило немецкого ученого вернуться к этой дискуссии и почему он снял вопрос в названии, достаточно внимательно проанализировать ту трансформацию, которой за эти десять лет подвергся как сам историк искусства, так и мир вокруг него.

Лучшим примером кардинального перелома эпохи может послужить разительное отличие выставочных практик в Москве в 1983 и 1995 годах, что соответствует выходу публикации первой и второй версии «манифестов» Ханса Бельтинга. Если в 1983 году вниманию москвичей и гостей столицы в ЦДХ были представлены экспозиции, под названиями «Выставка произведений молодых художников СССР и ГДР “За мир и социализм”» и «Всесоюзная художественная выставка портрета “Наш современник”», то в 1995 году на той же площадке[64 - Отдельно стоит упомянуть серию международных выставочных проектов, проходивших в ЦДХ с 1988 по 1992 годы, на которых были представлены ретроспективы крупнейших современных западных художников (Роберта Раушенберга, Фрэнсиса Бэкона, Жана Тэнгли, Гюнтера Юккера, Гилберта и Джорджа, Янниса Куннелиса и т. д.).] на суд искушенной богемной публики был вынесен выставочный проект «Телесное пространство» – и это не говоря о всех скандальных художественных акциях начала – середины 1990-х, которыми прославились галерея Риджина, галерея Марата Гельмана и галерея в Трехпрудном переулке.

Наиболее яркими художественными событиями того времени, которые по признанию самого Бельтинга сыграли решающую роль в переформатировании его мировоззрения, стали выставочный проект Жан-Юбера Мартена 1989 года «Маги земли» (Magiciens de la Terre), три первых проекта Гаванской Биеннале (1984, 1986, 1989) и выход в 1991 году книги Томаса Макиавелли «Искусство и бессодержательность. Теория на рубеже тысячелетий»[65 - McEvilley T. Art & Discontent: Theory at the Millennium. McPherson & Company, 1991.]. Особую роль в сложении новой теории Бельтинга играло творчество прославленного режиссера, мыслителя и визионера Питера Гринуэя[66 - Творчество Питера Гринуэя оказало большое влияние на художественные проекты начала 1990-х годов во всем мире. В качестве примера можно привести небольшую, но очень важную в истории отечественных кураторских практик выставку, посвященную интерпретации работ Гринуэя через призму фламандской живописи XVII века. Подробнее см.: Барокко конца века: круг Рубенса – «круг» Гриневея / сост. А. Белослудцев. Спб., 1993.] – в первую очередь его фильм «Книги Просперо» (Prospero's Books, 1991) и два масштабных художественных проекта «100 предметов, представляющих мир» (100 Objects to Represent the World) и сенсационный мультимедийный проект 45-й Венецианской биеннале 1993 года «Подстерегающая вода» (Watching Water)[67 - Greenaway P. Watching Water. Catalogo della mostra (Venezia, 1993). Milano: Mondadori Electa, 1994.].

Если в мюнхенской инагурационной речи Бельтинг вступал в своеобразную полемику со своим предшественником – человеком из мрачной фаустинской эпохи Хансом Зедльмайром, то в новом варианте безусловным оппонентом являлся американский философ Фрэнсис Фукуяма, который в 1992 году возвестил всему миру о наступлении конца истории и приходе последнего человека[68 - Fukuyama F. The End of History and the Last Man. Free Press, 1992; см. рус. пер.: Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М.: АСТ, 2007.].

Бельтинг не пишет ни об апокалиптических видениях конца времен, ни о конце исторического процесса как такового. Не смерть, не конец, а перерождение – вот что его действительно интересует. В своей книге ученый попытался сформулировать основные принципы новой дисциплины, которая, по его мнению, должна была заменить собой устаревший метод классической науки об искусстве. Глобальные преобразования, произошедшие на рубеже тысячелетий, подтолкнули его к выработке нового подхода в решении насущностных вопросов, связанных с развитием современного художественного процесса, а также к последовательной переоценке наследия прошлых эпох. Бурное развитие новых медиа и их последующее внедрение в художественное поле, вкупе с расширением профессионального сообщества за счет акторов и теоретиков нового типа, по мнению Бельтинга, послужило причиной трансформации истории искусства в историю образов. Также ревизии подверглось и оценочное определение самого произведения искусства, суть которого свелась к репрезентативной функции и объекту исследования в рамках новой дисциплины визуальных исследований, где произведения искусства стали в один ряд с другими материальными артефактами прошлых эпох. С другой стороны, массовый туризм, ориентированный на осмотр «мировых сокровищниц» и развивающий консюмеристский подход к искусству в общественном сознании, закрепил за рядом хрестоматийных работ старых мастеров статус «безусловных» ценностей, тем самым низведя их до ранга массовой культуры. А бывшие «храмы искусства» – музеи и выставочные залы – по словам Бельтинга, уподобились торговым стендам художественных ярмарок.

Символично и используемое в книге изображение двуликого Януса из упомянутого венецианского проекта Гринуэя. Именно эта раздвоенность и есть единственный верный способ для того, чтобы преодолеть распутье и двинуться дальше. Взгляд Бельтинга-Януса обращен одновременно и в прошлое, и в будущее, на Восток и на Запад[69 - Belting H. Florenz und Bagdad. Eine west?stliche Geschichte des Blicks. M?nchen: Verlag C. H. Beck, 2008.], на Старый и на Новый Свет. В нем христианское искусство раскладывается на образ и на культ и примиряет классику с современностью. Именно эта двойная перспектива позволила ученому определить и описать корневые различия между мировым и глобальным искусством, а в определении этого различия как раз и скрывается вся суть новейшей истории искусства.

И если вернуться к сравнению науки об искусстве с игрой, то можно утверждать, что да, правила игры, может, и изменились, но никто не отменял саму игру, которая будет продолжаться бесконечно. Vita brеvis, ars lоnga![70 - С лат. «Жизнь коротка, искусство длинно!» – Здесь и далее прим. ред.]

Сергей Фофанов,

Берлин – Дрезден, декабрь 2023

Предисловие к немецкому изданию «Конец истории искусства»

Разговор о конце истории искусства не впечатлит тех, кто уже привык думать о конце искусства или же тех, кто увидел, насколько успешно история искусства – и в качестве культурного объекта, и в качестве академической дисциплины – сама вышла на общедоступный уровень (не говоря уже о буме художественных выставок). Мы могли бы заявить о победе истории искусства, хотя эта победа, пожалуй, пиррова, поскольку она обрекает победителя на определенный догматизм, что случается с любым долго существующим авторитетом. Между тем оказывается, что стремление науки к порядку малопригодно для понимания хаотичного искусства ХХ века, а мнимый универсализм истории – лишь заблуждение западной культуры. Сегодняшняя реальность состоит из путаницы, которую создают технологические образы, но она трансформирует образ истории искусства, в свое время сформулированный ради достижения четко поставленной цели. И чтобы увидеть закат проверенных временем мыслительных практик не только в науке, но и в искусстве, нет необходимости выбирать смотровую площадку.

Сегодня упоминание о конце истории оказывается оговоркой, защищающей говорящего от собственного пафоса. И в тоже время разговор об этом позволяет приблизиться к предмету обсуждения и обозначить его проблематику. Иначе говоря, ограничение, стоящее в конце истории искусства, дает приятную возможность рассуждать об этой истории, слегка подмигивая девизом Le roi est mort, vive le roi![71 - C фр. «Король умер, да здравствует король!»] Уже сама многочисленность историков искусства служит гарантией того, что предмет, который они избрали для своей профессии, не исчезнет – что можно сказать и о других гуманитарных науках. И все-таки я вижу все основания для того, чтобы сделать акцент именно на данной проблеме, а значит, нам важно всерьез принять идею, изначально заложенную в понятии «история искусства», – идею отражения фактической истории и определения ее смысла. Эта концепция включает в себя как образ «картины», так и понимание, что существует некая «рама»: события искусства, как картина, расположены в раме, которую образует уже написанная история искусства. Искусство помещалось в рамки истории, пока их раз от разу подгоняли под него. Так что сегодня стоило бы говорить не о конце, а о выходе за рамки (Aus-Rahmung), приводящем к исчезновению самой картины, ведь рама больше ее не содержит. Когда говорят о конце истории, то не утверждают этим, что все кончено, а просто требуют внести изменения в дискурс, потому что изменился его предмет.

Уже давно в моде археологические раскопки собственной специальности и ее исторических методов, и эта историзация собственного ремесла показывает, что мы попадаем в «александрийскую ситуацию» – ситуацию сбора и сортировки. Конец столетия – достаточно серьезный повод для инспекции как самого искусства, так и нарративов, которыми мы его описываем. Но дожидаться конца века никто не стал, и вот уже давно подобраны подытоживающие слова и сделан вывод о конце модернизма. Это дает возможность еще раз начать нечто новое и подобрать название изменившейся исторической картине. В то же время и память о последнем fin de si?cle[72 - С фр. «конец века».] со сходным фейерверком отживших идей еще недостаточно сгладилась, поэтому нет необходимости преодолевать страх перед очередным «завершением». В отдельных случаях уже хватаются за громкую и пустую формулу «конца тысячелетия», коль скоро современное мышление еще не утратило способность помнить о такой временно?й единице и оглядываться за пределы модернизма. Вместе с тем одно только осознание того, что наша концепция искусства является продуктом нового времени, должно было сдержать от поспешных формулировок. Перманентное завершение характерно для ускоренного темпа, в каком протекает короткий жизненный цикл так называемого модернизма. Хотя есть вероятность, что это всего лишь конец эпизода в спокойном чередовании более длительных исторических процессов.

Может показаться, что чрезмерно расхрабрившийся автор угодил в ловушку названия собственной книги. Поэтому в качестве меры предосторожности подчеркну, что я веду разговор о конце конкретного артефакта под названием «история искусства», который предлагает определенные правила игры, но, принимая их, нужно допускать, что игра может вывести в новое русло. Ведь сам предмет не позволяет, чтобы ему подвели итог, – неопровержимы доказательства, что с ним по-прежнему происходят внутренние и внешние изменения. Что ж, стану на время археологом, копающимся в собственных делах, и пересмотрю собственный неудачный опыт первых лет работы в Мюнхене. Тогда по случаю вступления в должность профессора я прочел лекцию и объяснил, что мы имеем неправильное отношение к традиции. Название моей книги «Конец истории искусства»[73 - В 1980 году Ханс Бельтинг прочитал лекцию «Конец истории искусства?» (Das Ende der Kunstgeschichte?). В 1983 году была опубликована монография с аналогичным названием. Издание 1995 года вышло уже без вопросительного знака в названии «Конец истории искусства: десять лет спустя» (Das Ende der Kunstgeschichte. Eine Revision nach zehn Jahren), о чем автор упоминает далее.] иногда понимали превратно, и в итальянском издании я дополнил его словами o La libert? dell'arte[74 - С ит. «или свобода искусства».] – то есть о свободе от линейной истории искусства. Мое описание научной дисциплины тоже вызывало раздражение, хотя я не ставил своей целью научную либо методологическую критику и уж тем более не намерен этого делать теперь. Сегодня у меня как у культуролога скорее вызывает интерес окружающая среда, которую образуют общество и институты. Скажу иначе: название книги – это всего лишь реплика, позволяющая мне свободно излагать субъективные соображения о состоянии истории искусства и собственно искусства, и речь здесь пойдет не только о конце истории.

Изменение, которое в новой редакции сразу бросается в глаза, – это отсутствие вопросительного знака в конце названия. То, что раньше еще казалось сомнительным, в последние годы стало для меня бесспорным. Торопливый читатель спросит почему и потребует в тезисах объяснить, чем этот текст отличается от старого. Но я вынужден просить его о терпении, ведь все дело в том, что новый текст был написан ради ответа на данный вопрос – и не в виде пары броских фраз, а на основе выводов и наблюдений, требующих пространства для изложения. Но даже они имеют предварительный характер, как в принципе все, о чем сегодня заходит речь. И все-таки о генезисе старого и нового текста я хотел бы сказать следующее: чем дальше продвигалось новое эссе, тем больше мне хотелось переписать старое. Если в старом тексте я не выходил за рамки своих прежних аргументов, то теперь наполняю эти рамки другим содержанием и больше не ставлю в центр искусствознание. Кое-что из того, что мне хотелось сказать тогда, я могу в достаточной мере обосновать только сегодня. В новом тексте речь идет о новом опыте и новых темах, таких как Восток и Запад[75 - Здесь и далее речь идет о Восточной и Западной Европе.], современный музей и медиа – об этом я узнал больше после поездки в Карлсруэ. Оба эссе по своей форме напоминают внутренний диалог, который я веду как историк искусства и как современник.

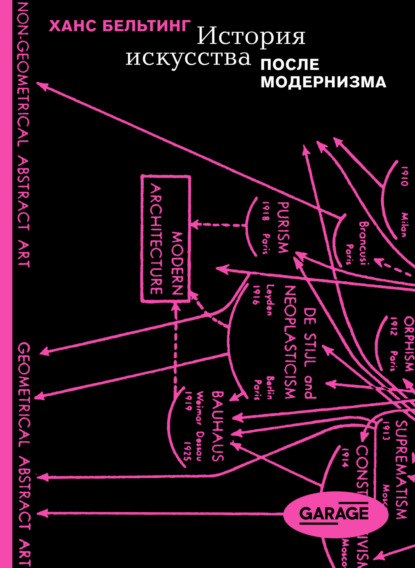

Еще одно изменение – появление изобразительного ряда, который отсутствовал в предыдущем издании. Он раскрывает тему книги через хаос образов, посредством образов, которые говорят сами за себя. Их разномастность – прямая противоположность линейной истории искусства, и именно поэтому она репрезентативна для сегодняшнего положения вещей. Вероятно, иногда эти образы оказываются убедительнее, во всяком случае нагляднее, чем сам текст, снова и снова натыкающийся на расхождение между академическим дискурсом и меняющимся миром, который этот дискурс, в сущности, не отражает. Здесь я сразу обнаружил противоречие, заключающееся в сосуществовании сегодня искусствознания и искусства – оно свидетельствует и о состоянии нашей научной культуры, которая, разглагольствуя и сыпля тезисами, ухитряется производить внушительное впечатление на мир, над которым уже не имеет никакой власти. Наука вновь и вновь пытается придать духу времени подходящие формы, чтобы он опомнился и пришел в сознание. Но, откровенно говоря, закономерен вопрос: а не довольствуется ли пресловутый дискурс лишь самим собой? Или же он упорно хочет убедить неакадемический мир, что тот зависит от него, хотя дело обстоит иначе? Массовая культура и медиасфера воспринимают из академического очковтирательства только ключевые слова, используя их в качестве единиц культурной информации, ищущих своего потребителя. Применительно к искусству дискурс изначально выходит за пределы академической сферы, и поэтому в конечном счете та или иная тема перестает поддаваться изучению по правилам научного метода.

Новый текст начинается с подведения итогов. Тезис о конце истории искусства сегодня я могу сформулировать куда яснее, чем десять лет назад, потому что процесс, тогда лишь начинавшийся, теперь проще оценить целиком. Об этом даже началась дискуссия, к которой я могу теперь обратиться (например, вступив в диалог с Артуром Данто). Анализ роли комментария к искусству художественных критиков и художников дает возможность во всей полноте оценить различие между ним и повествовательной формой, характерной для истории искусства старого образца. А упоминание значения стиля и истории позволяет проследить развитие искусствознания вплоть до идей и идеологий классического модернизма. Периодизация, которую я привожу под рубрикой «позднейший культ модернизма», намеренно никак не связана с внутренним развитием искусства, ведь на понимание состояния искусства и хода его истории влияли внешние события, такие как окончание войны.

Ядро нового текста образует трилогия, посвященная трем большим темам, которые не принадлежат собственно истории искусства, но которые изменили ее – и будут менять в будущем. Их внутреннюю связь я осознал только во время написания этого текста. В хронологической последовательности я начинаю с темы Western art – ставшей актуальной после того, как США переняли лидерство на арт-сцене (после войны). При этом сегодня заметно дистанцирование США от Европы, которая, в свою очередь, из-за вновь появившейся темы «Восток – Запад» (по сей день неразрешимой для истории искусства) внезапно опять оказалась предоставлена самой себе, хотя казалось, что благодаря «западному партнерству» удалось избежать раскола. Наконец, как химера глобальной культуры, зародилось мировое искусство, бросившее вызов истории искусства как продукту культуры европейской. В то же время признание собственной причастности к истории искусства потребовали меньшинства, обнаружившие, что они в этой истории не представлены.

Завершают новый текст размышления на три другие темы, смысл которых сегодня понятен каждому. Проблематика высокого и низкого искусства (high and low) произрастает из самого сердца нынешней культурной ситуации – когда история искусства как традиция стала не олицетворением художественной деятельности, а воплощением всего, что враждебно последней. Медиаискусство (и в форме инсталляции, и в форме видео-арта) во временно?й структуре своих произведений ставит совсем новые вопросы, выходящие за пределы обычного дискурса истории искусства. Музеи современного искусства как институты все больше напоминают сцены, на которых разыгрываются необычные арт-спектакли, поэтому они как нельзя лучше раскрывают внутрикультурные процессы – их я уже десять лет назад описал как «конец истории искусства».

После Гегеля история искусства во вред себе оторвалась от собственных истоков, чем незамедлительно привлекла внимание критиков. В их числе оказался и Катрмер-де-Кенси[76 - Антуан-Кризостом Катрмер-де-Кенси (1755–1849) – французский архитектор, философ, историк искусства, литератор, теоретик искусства неоклассицизма и ампира.], чья роль, на мой взгляд, по сей день остается недооцененной. Переосмысление правил игры, действующих в научной дисциплине, должно восприниматься не как обязательное упражнение в истории науки, но как шанс развенчать обусловленные временем проблемы, стоящие перед толкователями истории искусства, и как возможность больше не видеть в этих правилах неколебимые догматы веры.

Реальность произведения искусства слабо связана с темой конца истории искусства, потому что между произведением и историей существует неразрешимое противоречие. Но поскольку понятие произведения в сегодняшнем искусстве существует, далее следует рассмотрение истории медиа в сопоставлении с историей искусства (пока что это разные дисциплины, изучающие разные темы) – сегодня, после опыта, полученного в Карлсруэ, я имею больше информации для проведения анализа, чем раньше, когда только затрагивал эту тему. Заключительные главы книги составляют своеобразный центр тяжести, потому что в них диалогически соотнесены модернизм и сегодняшняя постистория, которые трактуются с точки зрения их особенностей в истории искусства. Я пришел к выводу, что постистория художников началась раньше и протекала она креативнее, чем постистория исторических мыслителей. В завершении я рассматриваю фильм Питера Гринуэя – в его лице в ходе работы я постоянно видел своего (воображаемого) собеседника. У него я обнаружил даже тему рамы и картины, которую использовал сам в контексте отношения истории искусства к искусству. Ведь это тоже своего рода аллегория, когда в тексте, опубликованном в 1983 году, а начатом еще раньше, говорится о фильме 1991 года[77 - Имеется в виду фильм Питера Гринуэя «Книги Просперо», в котором, как автор поясняет далее, были отражены некоторые его идеи.], в котором неожиданным образом нашли отражение мои многие тогдашние мысли.

Мне остается лишь поблагодарить всех, кто вольно или невольно наводил меня на идеи и способствовал появлению первой и настоящей редакции моей книги. Тогда издатель Михаэль Майер, чтобы получить возможность «наконец издать текст без иллюстраций», по-дружески уговорил меня опубликовать мою мюнхенскую лекцию, прочитанную при вступлении в профессорскую должность, – лекцию, тему которой мои институтские коллеги сочли чрезмерно экстравагантной. Резонанс, который эта книжечка вызвала за рубежом, вынуждал меня постоянно менять текст для разных переводов и вносить в него правки – за исключением японского издания (в подготовку этой книги я не вмешивался.) При этом редакция текста, ставшего первым опытом, оставила меня с чувством неудовлетворенности, и после того, как немецкое издание было распродано, я, преодолев изначальные колебания, с благодарностью принял предложение издательства C. H. Beck еще раз вернуться к этой теме. Студенты высшей школы дизайна в Карлсруэ, где я на тот момент уже преподавал новую специальность «искусствознание и теория медиа», образовали форум (настроенный неожиданно критически), которому мне предстояло объяснять, что, собственно, представляет собой история искусства. Здесь нашел я и практическую помощь со стороны студентов Барбары Фильзер и Иоахима Хомана, которые составляли постоянно дополняющийся список литературы. Госпожа Хельга Иммер поддерживала меня в борьбе с многочисленными редакциями текста, укрощая оные на своем компьютере. Друзья в издательстве C. H. Beck, прежде всего Карин Бет и Эрнст-Петер Викенберг, оказывали мне непрерывную поддержку на тернистом пути к появлению книги. Питера Гринуэя я благодарю за разрешение поместить изображение Януса, который теперь сторожит вход в мою книгу.

Ханс Бельтинг,

Карлсруэ, 1994

Предисловие к английскому изданию «История искусства после модернизма»

«История искусства после модернизма» – это новое название текста «Конец истории искусства?». Смена заголовка связана с трансформацией значения искусства, что нашло отражение в истории искусства, пусть даже не все искусствоведы признают связь значения искусства и исторического дискурса. Модернистское искусство в Европе имеет наиболее долгую историю, и здесь оно всегда было больше чем просто художественной практикой – оно служило моделью, обеспечивающей историю искусства упорядоченным, линейным развитием. «История искусства после модернизма» означает не только то, что искусство сегодня выглядит как-то иначе, – сам дискурс об искусстве принял другое направление, если вообще уместно говорить о каком-то очевидном его направлении. Мы обнаружили, что корни модернистского искусства лежат в гораздо более давней художественной традиции, которую модернизм свел на нет одним своим появлением. Вольно или невольно, но на наших глазах растворяется универсальное значение западного искусства и его историографии. Лишь недавно мы начали считать закономерными изменения в том числе в каноне истории искусства, который несмотря на свои универсальные амбиции теперь предстает локальной проблемой Запада. Это вовсе не означает, что традиционная дискуссия об истории находится на грани краха, но побуждает нас возобновить разговор с представителями незападных традиций.

В этом тексте я не скрываю своего сугубо личного взгляда и не отказываюсь от привычного метода или общедоступного дискурса, как и не претендую на то, что вещаю голосом истории или с позиции, выходящей за ее рамки. Американский читатель получит возможность проверить себя на терпимость, столкнувшись с явно европейским способом описания современной художественной сцены. Цель этой книги – не констатация некой окончательной истины, а отражение точки зрения автора, сформированной на основе личной истории и профессионального опыта. И я не чувствую, что должен извиняться за это. Напротив, мне кажется, это необходимо во избежание непримиримого догматизма, который претендует на обладание общим представлением о нашем мире. Мы будем готовы принять будущее, только когда научимся слушать друг друга и признаваем, что опыт другого не менее легитимен, чем наш собственный.

Я написал текст этой книги более девяти лет назад – и это большой срок, когда речь идет о современности. Более того, я писал его на немецком языке, и перевод неизбежно изменит некоторые нюансы оригинала. Парадоксальным образом необходимость издания на английском языке также вызвана тем, что в первой американской публикации 1987 года «Конец истории искусства?» были отражены размышления, которые я переосмыслил к сегодняшнему дню и не хотел бы видеть в новом издании. Я отказался от раздела о Вазари, который не нуждается в повторении, и добавил несколько новых текстов (их нет даже в последнем немецком издании 1995 года «Конец истории искусства: десять лет спустя»). Анализировать сцену современного искусства можно бесконечно – ее смысл не уловишь раз и навсегда. Некоторые специалисты по модернистскому искусству выступают против всего, что не вписывается в их собственный визуальный опыт, и тем самым они наталкивают на сомнение: а занимаются ли они непосредственно искусством или просто защищаются от потока событий?

Это все не говорит о невозможности какой бы то ни было устойчивой точки зрения и не подразумевает, что есть некий киношный сценарий событий, которому приходится слепо следовать. Но мы действительно неспособны контролировать происходящее – только собственную точку зрения. Например, нас может привлечь школа академической мысли, на короткое время вошедшая в моду, однако, пусть и неосознанно, но мы уже переняли определенную традицию мышления. В моем случае эта традиция уходит корнями в многолетний опыт истории искусства, одновременно формирующей и ограничивающей мое восприятие современной сцены – сцены, которая, в свою очередь, тоже реагирует на традицию. Противоречия, а иногда и тайное соперничество между авторитетной художественной критикой и реальными произведениями, усиливаются. Но и внутри самой художественной критики усиливается дихотомия, которая как будто отвергает интеллектуальный симбиоз, сложившийся между Соединенными Штатами и Европой в послевоенные десятилетия. И эта дихотомия, недавно замеченная и мной, на мгновение поколебала мою решимость сделать настоящую публикацию. Никому не хочется показаться невразумительным или, хуже того, неосведомленным, хотя информация – это вопрос отбора и предпочтений. Но уверенность в продолжающемся диалоге внутри Запада побудила меня, несмотря на все сомнения, пойти на риск опубликовать книгу. Когда-то меня учили верить в существование тесного диалога, и мне не терпелось узнать, оправдана ли по-прежнему эта вера.

Первая часть этой книги не эквивалентна исходному изданию. Все начинается с выявления разницы между нынешней ситуацией и тем, что мы называем модернизмом. В то же время сейчас я лучше подготовлен к формулированию тезиса о конце истории искусств, чем двадцать лет назад. Более того, теперь у меня есть возможность учесть дискуссию, которая успела возникнуть вокруг первого издания моей книги (например, статью Артура Данто). С тех пор как дискуссия об искусстве выступает игровой площадкой для искусствоведов и художников, стало очевидно, что традиционное изложение истории искусства служило другой цели. Стиль и история были ключевыми темами искусства начала XX века, и их дисциплина бессознательно или намеренно продолжает поддерживать. Периодизация, которую под собой подразумевает фраза «поздний культ модернизма», выходит за рамки искусствоведческой хронологии и отражает мою точку зрения, что восприятие искусства и путь истории искусств зависят от нашего культурного опыта.

Ядро первого раздела составляет триада тем, которые пришли не из истории искусства, но тем не менее изменили и продолжают направлять развитие этой дисциплины. Написанием данного текста я уже ухватил их внутреннюю связь: хронологически я начал с идеи западного искусства и продолжил Второй мировой войной, когда США взяли на себя ведущую роль в вопросах культуры и во всех прочих. Тем не менее сегодня, после того как на протяжении долгого времени дихотомия Востока и Запада оставалась за скобками «западного содружества», Европа неожиданно обратила свой взор внутрь, озаботившись реальностью Востока. Пока что история искусства хранит молчание на эту тему. Более того, мир искусства находится на подъеме, и химера глобальной культуры ставит под сомнение проверенные западные определения искусства. Наконец, меньшинства претендуют на свое собственное место в каноне истории искусства, из которого они считают себя вольно или невольно исключенными.

Последние три главы первой части посвящены трем другим темам, и их значимость сегодня широко известна. Во-первых, границы категорий «высокое» и «низкое», долгое время занимавших центральное место в концепции искусства, утратили былую четкость. Во-вторых, благодаря своему инструментарию и темпоральности медиаискусство (будь то инсталляция или видео) подняло совершенно новые вопросы, которые невозможно решить традиционными историческими методами. В-третьих, музеи современного искусства стали все чаще подвергаться трансформациям, так что они больше не могут служить для описания истории искусства.

Основой для второй части послужило оригинальное издание. В ней я размышляю о том, как современные художники представляют историю искусства, и далее рассматриваю искусствоведческий дискурс до его истоков. После Гегеля история искусства оторвалась от собственных корней (во многом себе во вред) и этим незамедлительно призвала к ответу своих критиков. Одно сосуществование истории искусства с авангардом, которое всегда заканчивалось антагонизмом, позволяет нам, оглядываясь назад, занять определенную позицию по отношению к дисциплине в современном контексте. Свой обзор правил академической игры я задумывал не в качестве формального упражнения, а для понимания исторических оснований определенных понятий и теорем, которые не следует путать с символами веры.

Реальность произведений искусства, о которой много говорится во второй части, противостоит идее конца истории искусства, поскольку каждая работа стимулирует собственный дискурс. Но в современном искусстве само понятие «произведение» является предметом спора. Вследствие этого в моем обзоре истории медиа по-новому исследуются проблемы современной художественной сцене.

В заключительных главах я, вовлекая модернизм и сегодняшнюю постисторию в диалог, и постигая их особенности с искусствоведческой точки зрения, предлагаю новую систему взглядов. Мне кажется, что постистория художников начала развиваться раньше, чем история историков. Также в конце я анализирую фильм Питера Гринуэя, в котором режиссер, неожиданно для меня, тоже затрагивает тему рамы и изображения, посредством которой я описывал взаимосвязь между историей искусств и изобразительным искусством. Примечательно и странно, что в тексте, начатом в 1983 году, обсуждается фильм, снятый в 1991 году, отразивший некоторые мои ранние идеи. Последняя глава книги совершенно новая, и в ней заметно, как время влияет на мою аргументацию.

Ханс Бельтинг,

2003

Часть I

Модернизм в зеркале современной культуры

Глава 1

Эпилог к искусству или к истории искусства?

Когда кто-то сегодня высказывается об искусстве или об истории искусства, то любой тезис, предлагаемый читателю (возможно, даже пока потенциальному), заведомо будет обесценен другими тезисами, коих может быть сколько угодно. Сейчас вообще нельзя высказать мнение, чтобы оно уже не было представлено кем-то в другой форме. Поэтому решив занять определенную позицию, лучше всего придерживаться ее и просто смириться с тем фактом, что кто-то может счесть ее ошибочной или, наоборот, согласится с вами, но при этом превратно поймет. Сегодня время монологов, а не диалогов. Естественно, общие темы все еще имеют место, но вопрос, что подразумевают под ними те, кто их поднимает, остается открытым. К таким темам относятся эпилоги. Они уже давно в моде, так что во времена эпилогов лучше всего писать эпилог. Предмет его второстепенен, будь то конец истории, конец модернизма или конец живописи. Важна лишь все еще продолжающаяся потребность в эпилогах, характеризующая время. Там, где не обнаруживается ничего нового, а старое – не более чем старое, всегда уместен эпилог. Но сегодня это еще и маска, позволяющаяся делать оговорку по отношению к собственным тезисам, чтобы не злоупотреблять терпимостью читателя или слушателя.

Когда говорят об «искусстве» или «культуре», об «истории» или «утопии», то само понятие ставят в кавычки, чтобы, продемонстрировав необходимый уровень скепсиса, можно было и дальше его использовать. Или заранее ожидают, что им предъявят иную интерпретацию – никто не рассчитывает, что с ним/-ей согласятся. Ведь на любое понятие теперь прикреплена визитная карточка того, кто его использует, и тем самым любой общий концепт сводится к субъективному толкованию. Стоит заговорить о культуре, как тебе спешат разъяснить, что ее как таковой больше не существует, за исключением экономики и медиа. Сегодня понятия и тезисы постигла та же судьба, что уже давно постигла искусство: они могут быть легитимированы только в оговорке к собственному содержанию. Естественно, многие зарабатывают подкидыванием дров в общую дискуссию – и этим поддерживают в ней жизнь. Но сегодняшнее сознание, коль скоро оно отдает себе отчет в собственном содержании, имеет эпилогический характер, к каким темам и языковым нормам ни обратись, – как некогда на заре модернизма оно было прологическим, опьяненным будущим и нетерпимым к настоящему. В то время хотели покончить с историей (а сегодня так сильно боятся потерять), ведь модернизм, на приход которого тогда рассчитывали, уже успел стать ее частью.

Эпилог к тому, что некогда считалось образцом, сравнивает настоящее с идеалами, которым оно больше не соответствует. В нашем случае это культура модернизма: через нее мы по-прежнему воодушевленно себя идентифицируем, как наши предки самоидентифицировались через религию и идею нации. Эта коллективная идентичность отсылает нас не к конкретной части мира, а, скорее, ко времени – времени перелома и утопий, когда все взоры были направлены в некое идеальное будущее. Но утрата подобной перспективы означает не конец модернизма, а невозможность закончить его, ведь у нас нет альтернативы. Вот почему мне нравится термин sur-modernitе (или гипермодерность), предложенный французским антропологом Марком Оже[78 - Марк Оже (род. 1935) – французский антрополог; автор концепции не-мест – сооружений, обеспечивающих «ускоренный круговорот грузов и пассажиров (скоростные магистрали, пересадочные узлы, аэропорты)», «сами средства транспорта, а также крупные торговые центры и места долговременного пребывания, приютившие в себе беженцев нашей планеты» (цит. по: Оже М. Не-места. Введение в антропологию гипермодерна / пер. с фр. А. Ю. Коннов. М.: НЛО, 1992).] для обозначения настоящего времени.

Модерность проявляется в тысяче форм, и мы часто спорим о том, жива она еще в них или нет. Вот и история, которая уже давно и по целому ряду причин была объявлена мертвой, тем не менее отказывается быть погребенной и продолжает совершенно некстати просить слова по поводу и без. Да и, в конце концов, классическое искусство, с которым мы так часто торжественно прощались, словно вопреки всему продолжает существовать, и один этот факт наполняет его новой свободой и силой. И все-таки это не значит, что мы продолжаем жить былыми целями и возможностями, которыми некогда руководствовался «классический» модернизм. Любой взгляд на тот модернизм может быть только ретроспективным, и он яснее, чем когда-либо, подчеркивает, что сегодня ситуация изменилась и культурный опыт у нас другой. Поэтому спорить о том, сохранился ли в настоящем этот прежний облик так называемого модернизма, – давно бессмысленно. Мы готовы расширять концепцию модернизма, как все это время расширяли понятие искусства, рассчитывая использовать его и дальше.

Например, рассмотрим то, как новое медиаискусство реагирует на медиасферу, которой в классическом модернизме, насколько известно, вообще не было. По своей природе медиа имеют глобальный характер и потому исключают любой региональный или индивидуальный культурный опыт. Они охватывают каждого и направлены на каждого, ведь их главное предназначение – обеспечение информацией и развлечением на высоком технологическом и низком содержательном уровнях. Обычное понимание искусства с подобным не справляется. Все мы знаем, что искусство с большой буквы уже распалось на спектр устойчивых явлений, которые мы тоже признали искусством – еще прежде, чем составили представление о них. Именно потому, что мы утратили нормативную концепцию искусства, так сложно сформулировать четкую позицию по отношению к медиаискусству. Вопрос даже не в том, является ли искусством медиаарт, а в том, хотят ли художники заниматься искусством, используя новые технологии.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Рейтинг:

0

Рейтинг:

0