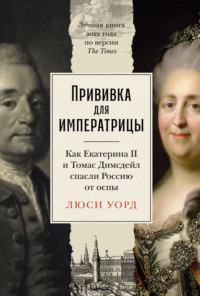

Прививка для императрицы: Как Екатерина II и Томас Димсдейл спасли Россию от оспы

Люси Уорд

Прививка для императрицы: Как Екатерина II и Томас Димсдейл спасли Россию от оспы

Переводчик: Алексей Капанадзе

Редактор: Нина Юдина

Главный редактор: Сергей Турко

Руководитель проекта: Лидия Разживайкина

Арт-директор: Юрий Буга

Корректоры: Мария Смирнова, Елена Чудинова

Верстка: Кирилл Свищёв

Дизайн обложки: Денис Изотов

Иллюстрации на обложке: Catherine II by J.B. Lampi, Thomas, Baron Dimsdale. Mezzotint by T. Burke

Иллюстрации в книге: Wellcome Collection, The Royal Society, Государственный музей-заповедник «Петергоф», Государственный Эрмитаж, РИА «Новости», Библиотека Гёттингенского университета, Государственная Третьяковская галерея, Библиотека Конгресса

Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.

Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

© Lucy Ward 2022

© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина Паблишер», 2024

* * *

Лайаму

Предисловие

Серебряный ланцет

Cобою подала пример.

Надпись на памятной медали, выпущенной в 1772 г. в ознаменование прививки российской императрицы Екатерины II от оспыВ один из промозглых октябрьских вечеров 1768 г. к дому Вольфа (купеческой летней резиденции, превращенной в карантинную больницу), расположенному на окраине Санкт-Петербурга, подкатил срочно вызванный экипаж. После нескольких недель тайных приготовлений из Зимнего дворца наконец поступило известие: императрица Екатерина II с нетерпением ждет своего английского врача – Томаса Димсдейла.

Томас Димсдейл был готов к этому, но все же предстоящее дело вызвало у него некоторое беспокойство. Он быстро забрался в карету вместе с сыном Натаниэлем, студентом-медиком. Натаниэль держал на руках спящего ребенка – шестилетнего Александра, выглядевшего слишком маленьким для своих лет. Мальчика закутали в меха, чтобы уберечь его от осеннего холода и побороть начавшуюся лихорадку.

Отъехав от охраняемых ворот дома Вольфа, карета помчалась по улицам, озаренным светом почти полной луны, на юг, к реке, до которой было совсем недалеко. Серые воды широкой Невы еще не замерзли, и экипаж пересек ее по наплавному мосту, после чего проследовал к задней части Зимнего дворца, подальше от шумной набережной. Как и было условлено, карета остановилась у ворот, расположенных близ величественных фасадов Миллионной. Докторов спешно препроводили внутрь и провели наверх по задней лестнице. Там их ожидал барон Александр Черкасов, президент Медицинской коллегии, получивший образование в Кембридже, – ему предстояло выступить в роли переводчика.

Пока они торопливо шли по богато украшенным коридорам, Томас испытывал трепет, и не без оснований. Да, за прошедшие несколько десятилетий 56-летний врач отточил практику прививки от оспы – целенаправленного заражения пациентов небольшой контролируемой дозой смертоносного вируса с тем, чтобы в дальнейшем они обрели иммунитет к этому ужасному недугу. Программный труд, объясняющий его методы, вышел всего годом ранее, в 1767 г., но в то время печаталось уже четвертое издание. Влияние этого трактата распространилось по всей Европе, подтверждая роль Англии как всемирного центра знаний и опыта по части профилактики оспы.

Несмотря на свою славу безупречного специалиста, успешно сделавшего тысячи прививок самым разным пациентам – от богатых аристократов, плативших за это немалые суммы, до нищих подкидышей, которых он прививал бесплатно, Томас знал, что ставки необычайно высоки. На карту была поставлена не только его собственная репутация, но и репутация медицинской процедуры, которая, он твердо верил, способна противостоять одной из величайших в истории угроз человеческому здоровью. В случае катастрофы (а испытания на русских пациентах, проведенные в доме Вольфа, встревожили Димсдейла противоречивыми результатами) оказалась бы запятнанной сама наука, а в общественном сознании возобладали бы предрассудки и суеверия.

Помимо страха за процедуру Томасу следовало беспокоиться о своей безопасности и о том, как все происходящее скажется на его положении на родине. Из Британии сам король Георг III следил за успехами подготовки к царской прививке, а дипломаты в Лондоне и Санкт-Петербурге встревоженно обменивались новостями. Им явно хотелось побыстрее оставить позади это политически рискованное дело. В английском ярмарочном городке Хартфорде семейство, которое Димсдейл неохотно покинул три месяца назад, молилось о его благополучном возвращении.

Ощущение опасности для Томаса лишь усиливало обещание императрицы: если что-то пойдет не так, у ворот дворца ждет особый экипаж, который тут же домчит его в безопасное место – на яхту, пришвартованную в Финском заливе и готовую отплыть к берегам Англии. Было понятно, что смерть государыни от рук иноземца тут же породит желание отмщения. Димсдейл лично видел и блистательность русского двора, и мрачную жестокость жизни за его пределами. Он не без причины полагал: если в случае неуспеха процедуры ему не удастся немедленно бежать, он поплатится жизнью за свою врачебную ошибку.

Все это занимало мысли Томаса, когда он вошел в небольшой зал, где ее величество императрица Екатерина II в одиночестве ожидала его – с совершенно спокойным видом и, судя по всему, абсолютно уверенная в необходимости процедуры. Дивясь ее решимости, Томас достал серебряный с перламутром футляр размером не больше своей ладони и откинул снабженную петельками крышку. В футляре обнаружились три лезвия с перламутровыми ручками. Вынув одно из них, он опустился на колени возле Александра, пребывавшего в полубессознательном состоянии, и обнажил руку мальчика до плеча, чтобы отыскать место, куда привил его несколькими днями ранее. Извлеченным ланцетом он проткнул образовавшийся волдырь и перенес на лезвие каплю зараженного материала. Императрица подтянула парчовые рукава платья, и врач сделал мельчайшие проколы в бледной коже верхней части ее рук, внеся по капле зараженной жидкости в каждый надрез.

Процедура была завершена почти мгновенно – какому-нибудь игроку едва хватило бы времени, чтобы бросить кости. Самодержице всероссийской согласно ее личному желанию целенаправленно сделали прививку от оспы – страшного древнего заболевания, которое за столетия уничтожило около 60 млн человек, а обезобразило и ослепило неизмеримо больше. Прежде у Томаса не было неудачных прививок, но любой укол лезвием был рискованным.

Екатерина отправилась почивать. Врачи, несущие мальчика, вышли наружу, в холодный петербургский вечер. Оставалось одно – ждать.

Рано утром, после тайного визита врачей в Зимний дворец, Екатерина поехала в карете в Царское Село – изящное поместье, располагавшееся примерно в 20 милях к югу от Петербурга. Там, как следует укутавшись от холода, она прогуливалась по парковым угодьям (они почти не изменились и по сей день), по окаймленным деревьями аллеям, на которые опадали последние листья, тут же уносимые ветром. В тот день ее трапеза была простой: жидкий суп, вареная курица, овощи. Затем она почти час поспала и проснулась свежей и бодрой. Настроение государыни, как отметил ее врач, было «веселым и жизнерадостным», однако в последующую ночь вокруг надрезов на ее руках началась боль, ее суставы заныли, затем появились головокружение и жар. Вирус оспы, один из самых опасных из всех известных человечеству, проник в ее кровеносную систему. Организм Екатерины готовился сопротивляться. Пути назад не было.

Докторский ланцет, XVIII в.

Введение

Пятнистое чудовище

…самое ужасное из всех орудий смерти.

Томас Бабингтон Маколей{1}Перед нами история встречи самого интимного свойства. Но это не история любви – во всяком случае, не в привычном смысле этого слова. Связь между английским врачом Томасом Димсдейлом и российской императрицей Екатериной Великой не принадлежала к разряду романтических, однако она была по-своему физической и более опасной, чем те сексуальные интрижки, которые в нашем сознании слишком часто затмевают наследие Екатерины. Отношения императрицы с этим доктором, продолжавшиеся вплоть до ее смерти в возрасте 67 лет, были более значимыми, чем мимолетные романы с некоторыми из любовников. Они защитили ее собственную жизнь, жизнь ее сына и наследника (а позже – двух ее внуков) и позволили запустить прививочную программу по всей ее огромной империи. При этом и сама императрица, и ее врач рисковали жизнью: она – из-за процедуры (хотя перед этим тщательно взвесила свои шансы), он – в силу тех печальных последствий, которые, скорее всего, наступили бы для него, случись худшее.

Пара обсуждала тайный план. В ходе этих обсуждений врач иногда сидел на изукрашенной кровати пациентки вместе с ее любовником, графом Григорием Орловым. Когда кончилось лето и наступили прохладные осенние дни, между врачом и государыней протянулась нить доверия, которая не рвалась в течение всей жизни императрицы. Врач испытывал тревогу, государыня была полна решимости, но оба придерживались единого мнения по поводу предстоящей процедуры.

Новость о прививке российской императрицы разлетелась по всему миру: о ней сообщали в американских газетах, о ней судачили в лондонских кофейнях, о ней слагали торжественные строки французские и немецкие поэты. К тому времени королевские дома Европы, следуя примеру британских Георгов, уже привили своих отпрысков, но Екатерина II стала единственным правящим монархом, который самолично подвергся этой процедуре – отважное деяние, с тех пор почти забытое. Она приложила все усилия, чтобы сделать свой поступок достоянием общественности. Тому было множество причин, но ее основная задача состояла в том, чтобы на примере собственного тела показать наиболее действенное на тот момент средство, позволяющее побороть главный бич XVIII в. – оспу, бросить вызов предрассудкам и способствовать прославлению достижений науки.

Императрицу и ее врача объединяла общая цель, но сама их связь стала во многих смыслах встречей противоположностей. Екатерина, к 1768 г. правившая Россией уже шесть лет, не только отобрала престол у своего психически неуравновешенного супруга Петра III, но и сохранила корону, после того как мужа через несколько дней убили ее же союзники. Смелая, харизматичная, обладающая острым политическим чутьем 39-летняя Екатерина главенствовала над блистательным, обожающим удовольствия петербургским двором. Ее стиль можно назвать непринужденным, даже в чем-то игривым, однако она отличалась быстротой ума и немалой любознательностью. «Я принадлежу к числу тех, кто любит разбираться в причинах, во всех этих "почему"», – писала она впоследствии барону Фридриху Гримму, журналисту и одному из многочисленных адресатов ее посланий среди европейской интеллектуальной элиты.

Принцесса из малозначительного немецкого рода, с ранней юности запертая в темнице стратегического брака с наследником российского престола, Екатерина быстро поняла дипломатическую важность внешней, показной стороны вещей. Она использовала свой переход в православие и театрализованную коронацию, чтобы выразить любовь к приютившей ее стране, через иконографию официальных портретов демонстрировала уникальную разновидность своей женской власти.

К моменту прибытия Томаса даже необъятная территория России уже не могла сдержать амбиции государыни. Императрица готовилась к захватнической войне с Турцией на южных рубежах, при этом обращаясь на запад, к великим державам Европы эпохи Просвещения, в поисках художественного и культурного вдохновения, а также новейших плодов философской и научной мысли.

Екатерина являлась во всех смыслах общественной деятельницей, а вот Томас Димсдейл, рожденный в семействе квакеров и проживавший в обширном сельском доме у самой окраины английского ярмарочного городка Хартфорда, отец семерых детей, был по природе своей человеком закрытым и нелюдимым. Одевался он довольно просто: темный костюм, туго завитой парик. Потомственный медик, Димсдейл успел послужить хирургом и армейским лекарем, прежде чем обратиться к прививкам от оспы. Медицинская практика в графстве Хартфордшир, в Лондоне и за их пределами давала ему весьма неплохие средства к существованию, но параллельно Томас разработал новейшие и наиболее эффективные методики прививок, опубликовав их в виде трактата, который принес ему международную известность. Несмотря на успех, он не стремился к личной славе. Он проводил кропотливые эксперименты, тщательно записывал и анализировал свои открытия, стараясь не подвергать риску никого из многочисленных пациентов и не подставлять под удар репутацию прививочного дела.

И императрица, и Димсдейл отмечали: запись прививочной процедуры во всех ее физических аспектах играла весьма важную роль в их общей миссии по ее продвижению. Впоследствии об этом забыли. Историю Екатерины подчинили себе другие, предпочтя после ее смерти изображать ее тело как орудие сладострастного желания, а не как символ первопроходческой медицинской практики. Но это событие изгладилось из памяти человечества еще и из-за того, что метод прививок (английское слово inoculation происходит от латинского inoculare, означающего прививание новой почки, побега или глазка от одного растения к другому) и сам почти забылся. Новые открытия затмили «утраченное столетие» в истории иммунизации, хотя его впечатляющие достижения проложили дорогу к самой, быть может, важной медицинской методике, известной человечеству, – к вакцинации.

В основе прививки лежал принцип «клин клином вышибают». Чтобы защитить пациентов от оспы, им целенаправленно вводили крошечную дозу вируса – каплю гноя от человека, заразившегося оспой естественным путем или вследствие прививки. Материал вносили в надрез на коже, тем самым вызывая легко протекающее заболевание, дающее, однако, тот же пожизненный иммунитет к оспе, что и естественное заражение.

Эта процедура и прежде была столетиями известна во многих частях мира как народная практика. В начале XVIII в. она стала проникать в Европу из Турции. Там пожилые женщины хранили инокулят (зараженный прививочный материал) в ореховой скорлупе и вводили его детям нехитрым способом – с помощью тупой иглы. Пионеры этой практики в Британии придали ей западный медицинский лоск и внесли в нее опасные изменения, от которых постепенно отказались, во многом вернув метод к его изначальному виду, однако тут же столкнулись с антипрививочными силами – скептиками и религиозными оппонентами, убежденными, что лишь Господь должен управлять распространением недугов. Сторонники прививок проявили упорство и благодаря беспрецедентным всемирным усилиям сумели выработать безопасный и надежный метод, несущий в себе лишь минимальный риск. В Британии он применялся настолько успешно, что дальновидные доктора (в том числе и наш Томас Димсдейл) надеялись на чудо: быть может, оспу, этот бич, столетиями терзавший человечество, в конце концов удастся полностью искоренить.

Тем не менее прививочный метод имел серьезные недостатки. Живой вирус натуральной оспы – возбудитель этой болезни – остается опасным биологическим оружием, требующим осторожного обращения. Важнее всего то, что пациенты, получившие прививку оспы, на протяжении короткого периода были заразными для окружающих – существовал риск, что они, защищаясь сами, передадут смертельную болезнь другим.

Именно эти опасения побудили глостерширского врача Эдварда Дженнера (он тоже прививал оспу, к тому же в детстве сам страдал от последствий скверно сделанной прививки) проверить достоверность слухов о том, что более мягкие формы вируса оспы, которыми болеют сельскохозяйственные животные, тоже могут создавать иммунитет к человеческой оспе, но без риска заразить пациентов именно человеческой разновидностью болезни. Прививочная технология уже была доступна и проверена, Дженнеру требовалось лишь модифицировать ее, чтобы установить, справедлива ли его теория. В 1796 г. он вытянул гной из оспенных волдырей на руке молочницы, заразившейся коровьей оспой в ходе дойки, и при помощи ланцета перенес этот материал в руку сына своего садовника. Дженнер назвал эту процедуру прививкой коровьей оспой. К тому времени, когда он провел нужные испытания, доказал действенность и опубликовал методику этой адаптированной процедуры, она уже была известна под новым названием – вакцинация, образованным от латинского слова vacca – «корова».

Вакцинация стала революционным шагом в развитии науки. Она задействует иммунный отклик организма на мягкую форму заболевания, чтобы защитить человека от его смертоносной разновидности. Не прошло и десятка лет, как этот метод начал активно применяться по всему миру. Он быстро вытеснил прививки в прежнем значении этого слова. Механизм процедуры оставался тайной вплоть до середины XIX в., когда французский микробиолог Луи Пастер и немецкий врач Роберт Кох доказали справедливость микробной теории распространения болезней. Мир поддержал предложение Пастера, согласно которому слово вакцина должно было стать общим термином применительно к методам лечения, подразумевающим использование бактерий или вирусов для создания иммунитета к тем или иным инфекционным заболеваниям{2}.

Вакцинация изменила мир, но она не появилась бы без прививочного метода старого типа. Столетие иммунологического прогресса, то самое время, в которое вступил Дженнер, проложило дорогу к одному из самых важных медицинских достижений в истории, спасшему миллионы жизней. В течение нескольких десятилетий до выхода фундаментального труда Дженнера врачи испытывали и совершенствовали метод, который он позже адаптировал. Они обменивались знаниями и вырабатывали понимание тех принципов, которые сделали возможным его следующий шаг, имевший огромное значение.

В ходе активнейшего международного сотрудничества с постоянным распространением трактатов и статей в Европе и колониальных владениях в Америке постепенно рос необходимый корпус знаний, расширялся практический опыт. Прививки упоминались в газетах, журналах, церковных проповедях, рекламных объявлениях, письмах, карикатурах, стихах. Во всем этом играли свою роль инокуляторы-любители, матери-аристократки, рабы и рабыни, философы, сироты, узники тюрем, принцессы. Эдварда Дженнера часто называют отцом вакцинации, но у нее имелось множество дедушек и бабушек, которые тоже заслуживают своего места в истории.

Оспа, жуткое «пятнистое чудовище», как называли этот недуг в Англии XVIII в. из-за характерной сыпи в виде плотных бугорков, выступающих на коже больного, была заболеванием ужасным и смертоносным. Лекарства от нее не существовало, более того, его так и не нашли. Сегодня, когда мир столкнулся с новыми кризисами, связанными со здоровьем, мы в какой-то степени утратили память о страшном воздействии этого монстра, хотя его мрачная тень по-прежнему живет в глубинах нашего воображения. Сокрушая империи и резко сокращая население целых стран, оспа тысячелетиями бушевала по миру, убивая и калеча миллионы людей из всех слоев общества и тем самым меняя ход истории.

В пору ее пугающего «расцвета» это было «самое ужасное из всех орудий смерти», как писал в 1848 г. историк Томас Бабингтон Маколей. Он отмечал: «Оспа всегда пребывала где-то рядом, наполняя церковные погосты трупами, терзая постоянным страхом всех, кого она еще не поразила, оставляя на тех, чьи жизни они пощадила, отвратительные следы своей власти»[1]{3}. Кожа, изрытая оспинами, шрамы, как от ожогов, поврежденные конечности, слепота – все это служило постоянным зримым напоминанием о катастрофической силе вируса. Среди уцелевших жертв болезни, которые остались жестоко изуродованными ею, был и Петр, муж Екатерины. Молодой жене казалось, что его покрытое шрамами распухшее лицо «омерзительно»[2]. Заражение вирусом было практически неизбежным. В те времена существовала поговорка: «От любви да от оспы мало кто убежит».

Мы точно знаем, когда оспе пришел конец: в 1980 г. Всемирная организация здравоохранения заявила, что заболевание искоренено. По сей день это единственная болезнь, которую удалось стереть с лица земли посредством усилий человека[3]. Лишь за первые восемь десятилетий XX в. она уничтожила, по оценкам специалистов, около 300 млн человек[4]. Проследить ее древние корни труднее. Никто не знает, где и когда оспа впервые стала поражать людей, хотя она, вероятно, адаптировалась постепенно, быть может возникнув в виде сравнительно безобидных форм вируса оспы одомашненных животных, когда человек впервые начал жить в сельскохозяйственных поселениях, или в результате контакта людей с дикими животными. Как показывают археологические находки, вирус закрепился на территории Восточного Средиземноморья и долины Инда уже 3000 лет назад. Лезии, похожие на оспины, испещряют лица египетских мумий 2000-х гг. до н. э. В дошедших до нас китайских и индийских письменных источниках IV в. наглядно описаны вполне узнаваемые симптомы оспы.

Спустя еще три столетия заболевание проникло в Европу и стало постепенно распространяться вместе с передвижениями купцов, крестоносцев и армий завоевателей. В XVI в. вспышки недуга наблюдались почти на всем континенте. Конкистадоры и работорговцы занесли смертельный вирус в Северную и Южную Америку. Там оспа не встретила иммунитета у жителей и содействовала разрушению империй ацтеков и инков, да и вообще погубила огромное число коренных американцев.

Английская королева Елизавета I в 1562 г. пыталась бороться с болезнью, завернувшись в алую материю: ее врачи верили древнему, но безосновательному представлению, согласно которому красный цвет отвращает этот вирус. Королева впала в кому, но все же выжила, хоть и навсегда осталась покрыта оспинами, которые замазывала свинцовыми белилами.

Столетия спустя оспа стала главным европейским убийцей, обогнав по вирулентности бубонную чуму. Каждый год от нее погибали сотни тысяч людей по всему континенту. Среди заразившихся умирал примерно каждый пятый, причем наиболее часто жертвами становились дети (с огромным отрывом от прочих возрастных групп). Но даже тем, кто избежал вируса в младенчестве, редко удавалось спастись от него впоследствии. В марте 1685 г. писатель Джон Ивлин поведал в дневнике о том, что его дочь Мэри, 19 лет, умерла от оспы, «к нашей несказанной скорби и потрясению. …О милое, сладчайшее и желаннейшее дитя, как мне расстаться со всем этим благом и добродетелью, не испытывая горечь печали и нежелание любящего родителя смириться с утратою?» Не прошло и полугода, как его другая дочь, по имени Элизабет, пала жертвой этого же недуга, отправившись в могилу вслед за сестрой.

Монархи вовсе не были в большей безопасности перед этим бичом народов, не принимавшим в расчет ни общественное положение, ни чины, ни титулы. В Британии королева Мария II скончалась от особенно вирулентной формы оспы в 1694 г., к ужасному горю своего супруга Вильгельма Оранского. Вскоре от этой же болезни умер Уильям, герцог Глостерский, единственный остававшийся в живых сын наследницы царственной четы – королевы Анны. Ему было всего 11 лет. Мальчик являлся последним наследником королевской династии Стюартов, и после кончины Анны британский престол перешел к Ганноверской династии. В который раз оспа изменила течение истории.

Но все эти смертоносные волны и их политические последствия меркнут по сравнению с дальнейшими ужасами, вызванными оспой. В XVIII в. она в полной мере обрушила на Европу свою гибельную мощь. Спрятаться было негде. По континенту прокатывались катастрофические эпидемии, то затухая, то вспыхивая вновь. Они уносили в могилу и младенцев, и тех, кому до этого посчастливилось избежать заражения. В Лондоне и других крупных городах заболевание стало эндемическим, то есть присутствовало постоянно. В эту «эпоху оспы» (как ее стали называть) в одной только Европе недуг, по оценкам ученых, ежегодно уносил жизни примерно 400 000 человек[5].