В обнимку с удачей. Книга 1

Конечно же, никаких бомбоубежищ в том городском районе двухэтажных домов, где мы жили, не было. Стали организовывать работы по укреплению местной противовоздушной обороны силами населения. Начали с соблюдения светомаскировки. С наступлением сумерек город должен был полностью затемняться.

Готовясь к вражеским налетам, придумали устраивать так называемые «щели», где предполагалось спасаться от бомбежек. По моим теперешним представлениям, это были несколько наивные и, так сказать, успокоительные (вроде валерьянки) меры, ибо предполагалось, что в этом месте бомбы падать не будут, так как это не заводские территории, а сугубо жилые кварталы. Считалось, что щели – достаточно надежное укрытие от взрывной волны авиабомб, от осколков снарядов зенитной артиллерии и обломков разрушаемых зданий. Пацаны сбегались смотреть, как копались такие щели: естественно, вручную, лопатами. Как наблюдатель и даже в какой-то степени участник их сооружения, могу рассказать, что это такое. Щель представляет собой вырытую в земле и перекрытую поверху траншею шириной, пожалуй, чуть меньше метра и глубиной в человеческий рост. По краям устраивались лавки на всю длину траншеи с проходом в середине. Чем освещалось это убежище, не помню, так как прятаться туда мы почти не ходили. В основном налеты немецкой авиации происходили ночью, а мы спали дома, не раздеваясь.

Мы настолько привыкли к налетам, что по звуку различали наши и вражеские самолеты. Немецкие бомбардировщики, в основном двухмоторные, издавали прерывистое гудение. Говорят, это было оттого, что немцы тщательно регулировали авиамоторы, шум от которых накладывался друг на друга, создавая эффект периодического затухания.

В начале сентября, как раз когда начался учебный год, заводы города подверглись сильнейшей бомбардировке. И вот однажды утром меня срочно позвали на интереснейшее, по нашим мальчишеским понятиям, зрелище: недалеко разорвалась немецкая бомба, оставив большую воронку. Мы с любопытством извлекали оттуда громадные осколки. Перед глазами до сих пор стоит изогнутый и как бы отполированный остаток корпуса бомбы, который еле можно было удержать в руках. Видно, здоровенная была фугаска. Фугасными назывались бомбы с большим зарядом взрывчатки.

Эвакуация

С началом войны и наступлением немецкой армии возникла угроза захвата советских предприятий оборонного значения. Необходимо было быстро перебросить такие важные объекты подальше от военных действий, как тогда говорилось, в тыл: в Поволжье, на Урал, в Западную Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию.

Так появилось слово «эвакуация», которое быстро превратилось чуть ли не в самое главное понятие. Всё должно было быть эвакуировано: заводы, рабочие, служащие, члены их семей… Так и мы: мама, бабушка и я отныне перестали быть просто людьми, оказавшись «эвакуированными лицами».

Всё: прощаемся навсегда со Сталиногорском. Я больше никогда не побываю в нём. Да и такого города вы не найдете на карте. После смерти Сталина город этот переименовали в Новомосковск.

Итак, эвакуация. Началась она с того, что нас поместили в теплушку и отправили… куда, я не знал. Папа остался, очевидно, для участия в эвакуации завода, а я считал для его подрыва, чтобы он не достался немцам…

Что такое теплушка? Стоит о ней рассказать подробнее. Это товарный вагон старинного образца, предназначавшийся для грузовых перевозок. При необходимости он мог быть переоборудован для транспортировки людей и даже лошадей. На этом вагоне была знаменитая надпись: «40 человек или 8 лошадей». То есть во время военных действий предусматривалась прежде всего быстрая переброска войск. А «восемь лошадей» – сегодня атавизм.

Товарный вагон «40 человек или 8 лошадей»

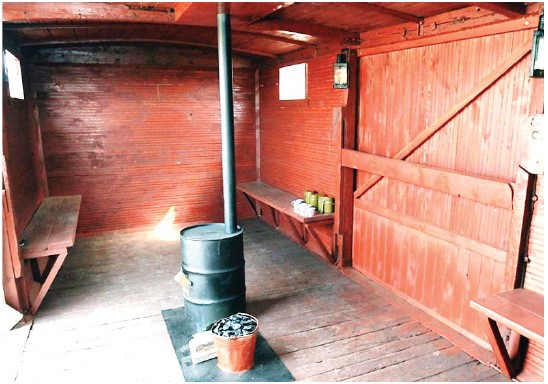

«Буржуйка» в теплушке

Естественно, что эвакуированных перевозили именно в таких вот вагонах. Но почему в «теплушках»? Да потому, что вагоны эти были оборудованы примитивными железными печками – «буржуйками», в основном – металлическими бочками из под мазута.

Кто его знает, отчего было такое название? Вообще в те далекие «пролетарские» времена слово «буржуй» было оскорбительным и ругательным. Может быть, в «буржуйку» вложили всю ненависть к невзрачной печурке, которая «жрала» много (как буржуй!) дров, а тепла давала мало (опять же жадная, как буржуй) и быстро остывала. И все же эвакуированные, ехавшие в ужасной тесноте с маленькими детьми, на такой печке варили немудрёную еду и кипятили чай, а холодно всё равно было. Вот так и мы передвигались.

Но, друзья, закройте глаза и не смотрите на эту аккуратную картинку, ибо трудно представить себе, как это чинное вагонное пространство выглядело на самом деле в тесноте эвакуационной теплушки.

Наш состав представлял собой эшелон из многих таких теплушек и вагонов с оборудованием, идущих в тыл. Это я заметил сначала, ещё при посадке. Вспоминаю, что во время этого, с позволения сказать, путешествия, было страшно скучно и однообразно. К спёртому воздуху я, кажется, уже привык. Мы спали на верхних нарах под потолком, и моё самое яркое воспоминание, что я часто там сидел на горшке, даже не сходя вниз, так как было некуда. Выходить из вагона мне строго запрещалось, да я и сам боялся отстать от поезда. Отстать от поезда! Это было самое страшное для всех. Железнодорожные пути в то время были загружены. В первую очередь пропускались эшелоны, идущие на фронт. Наши же эвакуационные составы часто останавливались. Выходить на таких остановках было рискованно: никто точно не знал, когда пойдет поезд – прямо сейчас или через несколько суток.

Это мне было хорошо: при необходимости я садился на горшок. А взрослым? Они рисковали и справляли, как говориться, нужду прямо на путях недалеко от вагона.

В пути часто ощущались толчки, и довольно сильные. Однажды, когда я, находясь на нарах, сидел на горшке, при сильном толчке я слетел вниз. Но все обошлось ушибами… И с антисемитизмом нам пришлось встретиться, когда нас троих – маму, меня и бабушку – хотели просто выкинуть из вагона: евреи, мы мешали им, нашим соседям, справедливым представителям титульной нации.

Но мы всё же доехали! Ехали долго, сколько – не помню, но все же добрались до пункта назначения, которым оказался сибирский, никогда до этого не слыханный мною город – Кемерово. Кажется, что когда мы сюда приехали, зима ещё не наступила, так как снега не было и стояла довольно теплая погода.

Кемерово

Первое жилище – хата обыкновенная

И вот я попал не то чтобы в сказочный мир, но в реалии даже не советского, а чисто российского быта. Нас поселили в обыкновенной крестьянской избе, где, помимо нас и хозяев, проживали куры, коза Юлька и еще какая-то мелкая живность. Эта сволочная коза с большими рогами как-то задумала даже меня бодать. С тех пор я обходил её стороной.

Кемерово я бы назвал городом деревянных тротуаров. Здесь все было необычным, и эти дорожки из широких досок, как бы демонстрировавшие невероятное изобилие сибирских лесов, и пузатые низкорослые лошаденки, называвшиеся монголками.

Да и сами сибиряки были людьми особыми, для которых еще сохранилась сибирская вольница. Родиной для них была именно Сибирь, а все, что за Уралом – было далеким, неведомым и называлось «Расея». Именно так говорили сибиряки. «Вы из Расеи?» – спросили нас при подселении. «Да, из-под Москвы», – ответила мама. А я даже растерялся, так как не понял вопроса и, хотя мои познания в географии были довольно слабыми, все же для меня Россией был весь Советский Союз.

Зато какая здесь, в Сибири, была благодать! Во-первых, не было затемнения, и скудные фонари светили вовсю; во-вторых, спать можно было раздевшись хоть догола. Такой роскоши мы не испытывали давно.

Хозяева – по фамилии Путинцевы – на мой взгляд, были людьми почтенного возраста, короче – стариками. Старуха была одета весьма вольно, не обращая на себя особого внимания, зато старик, очень похожий на Всесоюзного старосту, как называли одного из знаменитых советских вождей, Калинина, с такой же аккуратной бородкой, был опрятен. У нас он получил прозвище «старик Путинцев». Я не знаю, чем он был занят на самом деле, но часто с интересом наблюдал, как в сарае он делал дратву: просмаливал крепкую крученую нить для починки валенок, которые сибиряки называли пимами. Дратвой, в основном, пришивали подошвы к валенкам. Вероятно, старику нравилось, что за его обыденной работой с открытым от любопытства ртом наблюдал этот эвакуированный мальчонка.

Да, дратва дратвой, но всё же какие инструменты были у старика Путинцева! Стамески, отвёртки, рубанки, разные щипцы и приспособления, названий которых я не знал. Я буквально обалдевал от богатства таких невиданных мною до этого человеческих приспособлений для облегчения ручного труда. Может быть, в этот момент и открылся мой талант, ну, не талант – это громко сказано, – а способность, которая называется «умелые руки» и которая поможет мне выжить в далёком будущем… Кстати, я полагаю себя приверженцем многоточия, ибо считаю, что в определённых местах текста для его усиления стоит применять этот знак препинания.

Но меня ждала школа. Прошло несколько месяцев с начала войны. Сибирь, окраина города, темень, лают собаки. Друзья, вы представляете себе сугубо городского (я уж не говорю, еврейского) мальчика, которому необходимо было идти учиться в таких условиях в первый класс и в третью смену (да, школы превращались в армейские призывные пункты и госпитали, помещений не хватало, и детям приходилось учиться в три смены). Конечно, я боялся идти в школу и просил маму меня проводить.

Когда я первый раз пришёл в класс, то увидел, что у всех сидящих за партами ребят лежали не тетради, а отдельные листочки. Я, вынув из портфеля большой блокнот (захваченный впопыхах при сборах), тоже хотел вырвать листок. Я, пришелец из другого мира, имел целый блокнот! И они, глядя на меня, как на ненормального, заорали: «Ты что? У нас нет тетрадей, и писать не на чём. Вот мы и принесли листочки». Бумага для школ быстро кончилась. Листочки! Потом мы вообще писали на газетах в промежутках между печатными строками. Для газет бумага была… Ещё бы, газета тогда – это не столько вестник новостей и информации, сколько глас, призывающий к разгрому ненавистного врага.

Никакой бумаги не было вообще, и прочитанные газеты не выбрасывались, а бережно сохранялись, используясь в хозяйстве и в быту. Прежде всего, в военных буднях из газет нарезались полосы и по диагонали крестообразно наклеивались на оконные стекла для защиты от взрывной волны при вражеских налетах. Счастливчики газетами обертывали потрепанные обложки доставшихся при распределении учебников, которых далеко не всем хватало. Газетами утепляли двойные оконные рамы, промокшие ноги и… впрочем, об этом чуть позже…

Наступила зима. Кругом было бело от снега. Я сидел на горшке в темных сенях (нежилое помещение перед входом в избу). Дверь была открыта, и в её проёме я увидел двух мужчин, по протоптанной тропинке идущих к нам. Когда они вошли, один из них оказался… моим папой.

Жилище второе: барак обыкновенный

Конечно, жизнь снова изменилась: мы из избы, кишевшей домашней живностью, переехали, с позволения сказать, в более цивилизованное жилище под названием барак.

Вот этот «шедевр» еще довоенной постройки. Мне удалось его изображение выудить из разных источников. Вот, вот, именно такой, каким я его помню, только, может быть, менее покосившийся:

Такие бараки наряду с коммунальными квартирами долгие годы служили основой советского жилья.

Что ж, может, тут было более комфортно и близко к заводам, где стали работать родители. Но… Но здесь я познакомился еще с одной российской – да чего уж там – чисто русской реалией, которая на меня, тогдашнего восьмилетнего (и, будем говорить, «интеллигентного») мальчика произвела сильнейшее впечатление своим невероятием.

Кое- что о сортирах

Речь пойдет о том, что же я увидел в том месте, где человек справляет свои естественные надобности. Заметим только, что тогдашние сибирские отхожие места, которые вынужденно приходилось посещать не только в детстве, но и в дальнейшей жизни, даже в студенческие годы, можно было просто назвать дыркой в полу.

Российские отхожие места находились обычно снаружи, вне жилых помещений, как говорилось, «во дворе». Даже ученики во время урока при необходимости выйти, поднимали руку и спрашивали учителя: «Можно выйти на двор?» Так, например, говорили у нас в классе, в Сибири.

Впрочем, я увлекся. Конечно, всё это для современного молодого человека кажется далекой архаикой, но дырки в полу, где нужно садиться на корточки, в России во многих местах еще существуют.

Однако вернемся к тому, что именно для меня тогда явилось невероятным и невозможным впечатлением.

В центре нашего двора стоял общественный дощатый сортир… И вот представьте, что я увидел, впервые входя в этот самый сортир. Сибирь. Мороз минус 30–40 градусов. Стараясь побыстрее сделать свое дело, никто не обращал особого внимания ни на что и мочился, и испражнялся мимо дырки – скорее выскочить домой, в тепло. Вы представляете, какие предо мной предстали натёки и возвышались коричневые сталагмиты того самого. Потом они снились мне почти всю жизнь…

Продолжаю про применение газет. Мягкая газетная бумага использовалась для довольно гигиенического действа: так называемой подтирки задницы. Представляете, вся огромная страна подтиралась газетной бумагой. И на всех хватало! Действительно, а чем же еще? О такой роскоши как туалетная бумага, советский народ даже и не догадывался.

Да, сегодня мы, пользуясь туалетной, а не газетной бумагой, понимаем, какой вред нашему организму наносят токсичные вещества, содержащиеся в типографской краске газетных полос. А тогда, когда шла страшная война и товарищ Сталин провозгласил знаменитое «Всё для фронта! Всё для победы!», негоже было думать о благополучии своей задницы.

Впрочем, использованные таким образом газеты иногда приносили, как ни странно, некоторую пользу. Когда я уже работал в проектном институте, после одного из совещаний главный инженер проекта Зиновий Гимпельсон, веселый человек, которого все звали просто Зяма, поведал нам об одном любопытном обстоятельстве. Он был гораздо старше нас и в суровые сталинские времена, как говорится, загремев по одному «делу», стал обвиняемым. Его посадили в камеру предварительного заключения, где не было даже радио. И вот он вместе с другими сокамерниками существовал в полном неведении о происходящем вне стен заключения. Поэтому, идя на допрос, хитрые узники просились в туалет. А туалеты эти, предназначенные только для начальства, были в нормальном состоянии. Там в мусорных корзинках (чтобы не засорять унитазы) громоздились использованные от подтирки начальственных, разумеется, задниц, газетные клочки. Счастливчики, которым удавалось напасть на такой «богатый» источник информации, судорожно доставали эти самые обрывки и читали, читали… Вот таким образом информация проникала в тюремные камеры. Этим как бы оправдывалось замечание товарища Ленина о том, что «газета – не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор…»

Жилище третье – нормальный rирпичный дом

Где-то в 1943 году мы наконец переехали в нормальный пятиэтажный кирпичный дом в самом центре города. У нас была двухкомнатная квартира, как тогда говорили, со всеми удобствами. Так закончились наши жилищные скитания, благодаря которым я в полной мере испытал «прелесть» жизненных условий многих советских людей и уже никогда и ничему не удивлялся.

Наш дом. 1950 год

Кемерово – областной город. Он является еще и столицей Кузнецкого угольного бассейна – Кузбасса, одного из самых крупных угольных месторождений мира. Город расположен на правом высоком берегу реки Томи, в которую впадает речушка Искитимка.

В Кемерово в результате эвакуации сосредоточилось несколько химических заводов, которые вкупе с местными предприятиями своими выбросами создали жуткую экологическую обстановку. Зимой, в морозные дни, при температуре нередко минус 30–40 градусов, в воздухе висел смог, а снег, покрывавший землю, становился черным.

Морозный денёк. Темновато от смога

ЦИРК

Зато в городе был цирк, правда, деревянный, но это не имело значения.

Кемеровский цирк

В цирк мы ходили с папой. Больше всего мне нравилась, как тогда еще говорили, «французская борьба».

Из названий приемов французской борьбы нам, мальчишкам, больше всего нравился «двойной нельсон» – это такой захват…

Когда в цирковом представлении называли фамилии борцов, они выходили и кланялись. Из этого мне запомнилось: «Владимир Загоруйко! Вес 120 килограмм». Папа говорил, что это цирк и всё подстроено заранее: вся борьба – это не соревнование, а просто красивое представление. Действительно, «нарочитое сопенье, напряженные выдохи и вздохи, мычание, звонкие шлепки по плечам и загривкам», как говорили знатоки. Я не верил и спорил.

Рассказывают, что в 1971 году, простояв сорок лет, цирк сгорел…

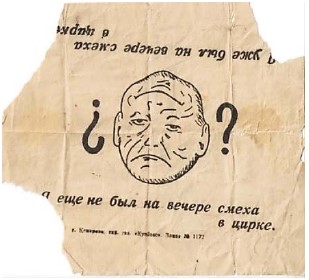

Вот чудом сохранившаяся афишка, завлекающая в цирк детей:

Выступление в цирке учащихся женской школы. Ученицы в нарядных белых фартуках школьной формы. 1951 год.

Баня

А еще с папой мы ходили в баню. Как известно, это такое заведение для общественного мытья. Баня эта находилась совсем рядом с нашим домом и стояла к нему торцом. Эту стену-торец я каждый день мог наблюдать из окна, и она являлась непременным компонентом моих ранних рисунков. Итак, баня. Мы с папой после раздевалки брали шайки – это такие металлические тазики с ручками, в которые наливается вода, садились на бетонные скамьи и начинали мыться. После мытья шли в парную, где папа меня хлестал березовым веником. Это называлось «париться в бане». Он сам очень любил такую процедуру, и мне она нравилась. После парилки некоторые любители обливались холодной водой. Вот так раз в неделю происходило это действо.

Вот она, баня, глухой торец которой, был «любимым» объектом моих ранних рисунков

Толик Росин

В 1943 году ввели раздельное обучение для мальчиков и девочек, и на новом месте я попал в школу, которая носила солидное название Мужская Средняя Школа № 1, в ней я проучился семь долгих лет.

Кемеровская мужская средняя школа № 1

Где-то в 4 классе у нас появился полненький, невысокого роста новичок. Какая-то сила неудержимо толкнула меня к нему, и я подошел первым. «Толик Росин» (именно Толик), – назвался он, и мы стали неразлучными друзьями. Он был тоже эвакуированный из Белоруссии, из Минска.

У Толика еще были младшие брат Валерик и сестрёнка Света.

Кое- что о нашем существовании во время войны

Вот только война, которая все продолжалась и продолжалась… В обиходе стали привычными словечки такие, как «иждивенец», «паёк», «стройбат».

Огромная территория страны была захвачена, как тогда говорили, оккупирована, немцами, и сельскохозяйственных продуктов не хватало. Ввели систему, по которой рабочие, инженеры, служащие, иждивенцы (нетрудоспособные люди, старики, инвалиды) и дети получали продукты питания в соответствии с особыми талонами, называемыми карточками. Если, скажем, рабочие и инженеры получали по 800 граммов хлеба, то иждивенцы и дети – в два раза меньше.

Продуктовые карточки

При предъявлении сокровенной карточки купон на этот день отрывался, а терпеливый обладатель, отстоявший длиннющую очередь, устало отдувался: «Уф-ф, наконец-то отоварился!» Как важно было «отовариться» – иметь еду на сегодня! Вот такой чисто советский неологизм!

Но часто многим не хватало этой самой «пайки», и из мерзлой картошки готовились блины, или скорее оладьи, которые назвали «тошнотики». Пацаны бегали по улицам и кричали: «Тошнотики, тошнотики – советские блины!» Такая была развлекуха!

А продуктовый набор, выдаваемый солдатам или заключенным, носил название паёк, или, по-блатному, в жаргоне уголовников, – пайка.

Ах, эти печально знаменитые «три П»: пайка, похоронка (официальное извещение о гибели военнослужащего на фронте) и продуктовая карточка.

В это время появились странные люди, в основном, среднеазиатской внешности, вызывавшие некое удивление. Они были в потрепанной солдатской одежде, которую трудно было назвать формой, и обычно с котелками. Их называли стройбатами и дразнили:

Стройбат с котелком,Куда ты шагаешь?В райком за пайком.Разве ты не знаешь?Это были мобилизованные в батальоны армейских военно-строительных частей.

Карточная система настолько вросла в нашу жизнь, что, когда ее отменили в 1947-м году, долго не верилось, что можно жить, свободно покупая продукты.

Самое интересное и необычное, что было для нас, мальчишек, – это американские автомобили, прибывшие по ленд-лизу, так называемой «американской помощи». Наше восхищение вызывали невиданные мощные грузовые «студебеккеры», юркие, чуть ли не игрушечные, «виллисы» и стильные, шикарные «легковушки» (так мы называли легковые автомобили): «бьюики», «шевроле», «кадиллаки»… Но апофеозом американского дива в то голодное время была вкусная до невозможности, знаменитая тушёнка! Она поставлялась в консервных банках, которые, мы вылизав до блеска, потом пинали вместо мяча, играя в футбол. Да настоящих мячей-то и не было. Наевшись вкусного содержимого, с чувством выполненного долга, обладая уже азами немецкого языка и уверенные в себе, мы читали на банках из-под тушёнки: MADE IN CHICAGO как «маде ин снисаго».

Конец войне!

В 45-м году 9 мая вдруг объявили об окончании войны и что этот день будет нерабочим. Ура! Мы, конечно же, в школу и так не пошли бы. Радостные, собрались во дворе. Решили, что надо произвести победный салют. Мы для шумовых эффектов обычно использовали повсюду валявшиеся бракованные заготовки от упражнений ремесленников на токарных станках. Обычно мы брали маленькие круглые болванки с просверленным в торце не до конца тонким канальцем. В каналец настругивали содержимое спичечных головок, вставляли гвоздь с заранее затупленным концом для получения взрывного эффекта и ударяли обо что- нибудь твердое. Для отдачи салюта мы выстроились вдоль домовой стены и разом ударили об нее такими вот, с позволения сказать, петардами. Точно не помню, грохнуло или нет. Да это было и неважно. Главное, мы дружно отметили победу. Война кончилась… А что творилось на улицах!

Хочу привести и мое отношение к войне, выразившееся в мальчишеских потугах на творчество вот в такое стихотворение, которое я внезапно вспомнил аж 22 марта 2022 года и успел включить в эти воспоминания до передачи их в издательство:

Пишу письмо тебе об этом,Как мы подбили танк немецкий,Как десять фрицев я убилИз снайперской винтовки меткой.Они лежат на поле боя,Там, где дымятся города,Там, где разбитые снарядомСтоят в развалинах дома.Никчемные победители великой войны

А после войны появилось много инвалидов. Одноногие ковыляли на костылях или на деревянных протезах, похожих на бутылку; безногие грохотали по дорогам на самоделках с колесиками из шарикоподшипников. Однорукие еще как-то управлялись, а вот безрукие… Были и несчастные, лишившиеся обеих рук и ног, их горестно прозвали «самовары». Как нам пояснил один проходивший доброхот: «Дык у их один крантик остался».

Инвалидов войны в народе стали называть «военными калеками». Не могу не рассказать, что с ними произошло.

Конечно же, ни о каких удобных протезах, ни о каких нормальных инвалидных колясках, да и просто о заботе и человеческом обеспечении этих несчастных военных калек, речи не было. Кажется, прошедшие ад солдаты, все еще были виноваты в том, что они не отдали полностью свою жизнь за Родину, а только пожертвовали какой-то частью своего тела, оставшись увечными недееспособными обрубками. А как можно было обеспечить этих бедолаг, когда в стране жрать было нечего? И вот улицы городов заполонили тысячи инвалидов-фронтовиков, не имеющих средств к существованию. Давайте говорить, что это, в основном, были молодые люди, перебивавшиеся случайными заработками: просили милостыню, играли на гармошках у вокзалов и на рынках. Это было невыносимое зрелище, а сердобольный русский народ, перекованный в советский, ничем не мог им помочь, только пел осанну вождю.