Усто Мумин: превращения

Альбом с репродукциями картин Усто Мумина, составленный Риммой Варшамовной Еремян в 1982 году, не столь прямолинейно, но тоже обозначает ту черту, которую художнику вменялось перешагнуть: «Для нас важна не только роль Николаева как одного из первых художников в Узбекистане в борьбе изобразительного искусства за новый быт, за новые формы взаимоотношений людей, но и принципиальная особенность его плакатов и газетно-журнальной графики»[45] (курсив мой. – Э.Ш.).

Усто Мумин «был виноват» в чрезмерном увлечении старым бытом, реалиями уходящей эпохи Туркестана, но в XXI веке именно эти картины художника вызывают интерес и восхищение.

Случилась нередкая для одаренного творческого человека драма: то, что волновало художника, звало к воплощению, – вызывало неодобрение тех, от кого так или иначе зависела его судьба, а то, что от него требовалось, – было ему чуждо. Николаев попытался сломать себя, перестроиться, да и жить как-то надо было – зарабатывать на существование. Плакаты с социалистическими императивами, заидеологизированные донельзя детские книжки – попытка Николаева найти свою нишу. В итоге – разочарование, усиленное арестом: власть не могла простить ему чрезмерного увлечения некоторыми странными институтами старины, один из которых в УК УзССР за 1926 год назван бесакалбазством[46] (так в местных традициях обозначалось «половое сношение мужчины с мужчиной»)[47], именно с бесакалбазством связывала новая власть бытование бачей и их искусство.

Зная, что ходили слухи о гомосексуальности Усто Мумина и что существовала соответствующая «сталинская» уголовная статья, я стала искать следственное дело художника.

Нет, в деле отсутствует упоминание о гомосексуальности. Официально Николаева объявили «контрреволюционером», причастным к антигосударственной деятельности. Это распространенная форма обвинения, которую можно было предъявить любому, чье поведение не вписывалось в четкую и понятную формулу строителя социализма.

Начавшаяся в 1933 году в СССР кампания по внесению в Уголовный кодекс статьи о мужеложстве ставила знак равенства между «подозреваемыми» в гомосексуальности и «шпионами», «контрреволюционерами», отныне с них один спрос: сначала арестовывают за гомосексуальность, через несколько лет – за контрреволюционную деятельность. Чаще всего арест заканчивался расстрелом.

Попал ли Николаев в эту мясорубку по причине своей «нетрадиционной ориентации», была ли она таковой – неизвестно, однако интереса к красивым юношам, ставшим героями его работ, было, вероятно, достаточно, чтобы началось преследование, чтобы пошли слухи, в итоге приведшие к рождению мифа.

Усто Мумин. Радение с гранатом. 1923. Фрагмент

Государственный музей Востока, Москва

Миф существует, как считают исследователи, пока в него верят. Нет веры – нет мифа. Поживем – увидим. Пока очевидно одно: чем кровожаднее власть, тем менее гуманны законы и циркуляры. Парадигма преследования других на протяжении истории неизменна, будь то XIX век, ХХ или нынешний. Владимир Набоков[48], участвовавший в подготовке проекта Уголовного уложения 1903 года, о «нетрадиционной ориентации» высказывался толерантно, путем сопоставлений приводя к выводу, что запреты и наказания ситуации не изменят. В частности, он привел такой пример:

«Блуд, скотоложство были запрещены уложением о наказаниях, из проекта они исчезли: можно ли отсюда вывести, что отныне эти деяния “официально санкционированы”? Конечно, нет! И наоборот, из того, что ростовщичество было запрещено законом 1893 г., не следует думать, что до этого времени ростовщичество пользовалось официальной санкцией»[49].

В итоге Владимир Набоков пишет: «Обоснование наказуемости добровольной содомии – чрезвычайно сомнительно»[50].

Чем глубже погружаешься в факты биографии Усто Мумина, в молву, сопровождающую его имя, тем больше вопросов остается без ответа. Современника Усто Мумина Константина Сомова в XXI веке именуют «художник-гомосексуал»[51], но вряд ли кто-то напишет так об Усто Мумине.

За арестом и заключением, относительно скорым (спустя четыре года) освобождением последовали душевный надлом, творческий кризис, нервная болезнь, приведшая в конце концов (по прошествии полутора десятилетий) к смерти в 1957-м.

В биографии Усто Мумина по-прежнему много белых пятен и умолчаний, а также превратно толкуемых фактов жизни, пристрастий, нашедших воплощение в картинах.

Эта книга – попытка реконструкции биографии художника. Не столько всей его жизни, сколько самого яркого ее отрезка – 1920-х годов, которые были и счастливыми, и творчески насыщенными. Именно тогда созданы работы, которые, собственно, и стали для художника программными.

Помню, в детстве, когда распускалась сирень, мы отыскивали среди множества четырехлепестковых цветочков редкие – пятилепестковые. Счастьем было, если такой попадался. Усто Мумин видится этим редким цветком.

2. До Самарканда

Что предшествовало этому периоду? Детство, юность. К сожалению, никаких документов или воспоминаний о них не осталось. Однако сохранились стихи Николаева-подростка, записанные по памяти его сестрой через годы после смерти брата[52]. Этот факт нигде никогда не упоминался. В 2000-e Екатерина Ермакова[53] побывала в македонском Скопье у дочери Николаева Марины Козаровской и получила от нее подписанную школьную тетрадку: «Сашечкины некоторые стихи». Тетрадка открывается записью:

«На память дорогой сестре, Галине Васильевне Уфимцевой, от ее сестры Зои – стихи нашего дорогого старшего брата Александра Васильевича НИКОЛАЕВА (Усто Мумина), сохранившиеся в моей памяти, может быть, не всегда полно и точно, еще с детства, когда я много раз перечитывала объемистую общую тетрадь Сашечки с его поэтическими набросками и поэмой “Виолета”»[54].

Зоя и Галина – сестры Александра Николаева, сохранившие память о брате.

Есть еще одна отсылка к стихотворным опытам Николаева: в 1948 году художник вспоминает свою юность в Воронеже:

«…Я пробовал в те годы себя в сочинении стихов, казавшихся мне современными и убедительными. Правда, это мнение разделяли и мои товарищи, и даже редакции газет и журналов, в которых печатались мои потуги. Вот, например, одно мое стихотворение о весне.

Вернулся из дальних угодийВ земле молодой Сварог.Синим вином половодийНапилась вдоволь Земля.Смеется пастуший рогГолым веселым полям.Облаков белогрудых творогНа кубовой скатерти неба,И ответное небоВ тарелках луж на дорогах.* * *И в нашем городе серомПосле долгого снаГуляет по мокрым скверамРадостная весна.Тает холодный туман душВ свете апрельского солнца.Кто-то белые ландышиБросил в мое оконце.И меня на улицу грязнуюУвлек весенний потокДогонять, молодость празднуя,Мелькнувший красный платок»[55].Впоследствии, сообщает Николаев, его поэтическая тетрадка потерялась во время фронтовых спектаклей 1919 года, однако сам автор не очень печалился, самокритично говоря, что его поэзия так и не вышла «из младенческого состояния»[56].

По сложившемуся канону биографий выдающихся личностей в их детстве обязательно отыскивается среда, формировавшая их. По шаблону – это «поля», «леса», «полноводные реки» и другой ландшафт, глядя на который, будущий гений должен был напитываться творческими соками. Собственно, такие детство и юность Николаева уже есть – в монографии Софьи Круковской:

«Часами с высокого берега, на котором стоит Воронеж, он следил за плавным течением полноводной реки, любовался широкими заречными просторами лугов, наблюдал за громоздящимися на огромном куполе неба облаками»[57].

Отринув лиризм и риторику авторского повествования, которые приписаны и герою – Николаеву, оставлю лишь анкетные данные художника.

Александр Васильевич Николаев родился 18 августа 1897 года (по старому стилю) в городе Воронеже в семье военного инженера (тогда – поручика) Василия Никифоровича Николаева. Уроженец Акмолинской области, 1873 года рождения, В.Н. Николаев получил образование в Сибирском кадетском корпусе, затем в элитном военном учебном заведении – 2-м Константиновском училище[58] в Санкт-Петербурге. Выпускник 1893 года, подпоручик Василий Николаев был сначала прикомандирован к Кронскому резервному батальону (под Орлом), затем направлен в 11-й саперный батальон, дислоцировавшийся в Одессе. По долгу службы он был вынужден часто переезжать. В 1899 году служит в Осовецкой крепости[59] (ныне территория Польши) уже с семьей: женой и двумя детьми – первенцем Александром (это будущий Усто Мумин) и новорожденной дочерью Аделаидой. Далее в разных книгах мелькают (в неизвестной нам последовательности) города Иркутск, Владивосток, Хабаровск[60], Брест-Литовск (1902–1909)[61]. В 1909 году переведен в 16-й Восточно-Сибирский батальон[62]. Согласно спискам 1913 года, Николаев-старший дослужился до чина подполковника[63]. На 1910 год в послужном списке Василия Николаева значатся награды за «беспорочную службу»: «Имеет орден Св. Станислава 3 степени и Серебряную медаль в память царствования Императора Александра III, орден Св. Анны 3 степени»[64]; его специальностью была область связи, если судить по занимаемой им должности: офицер Николаев неоднократно назначался начальником военного телеграфа (в Осовецкой крепости, в Брест-Литовске). В 1914 году Николаевы окончательно переезжают в Воронеж, отец мобилизован на Первую мировую войну.

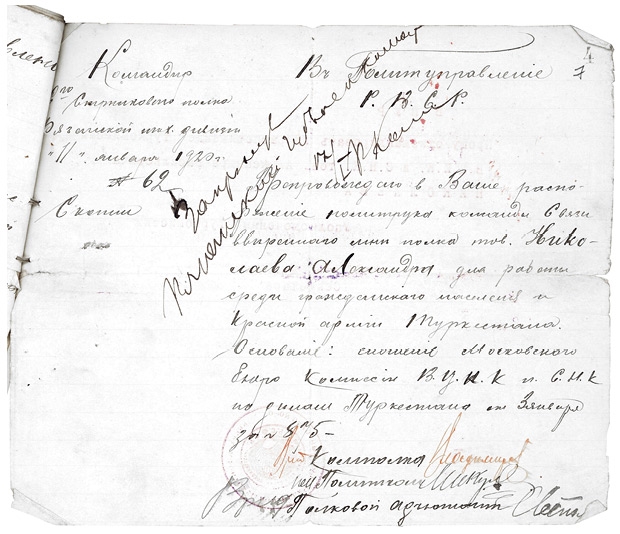

Сообщение о направлении А.В. Николаева в распоряжение Политуправления РВСР для работы среди гражданского населения и Красной армии Туркестана. 11 января 1920 г.

Российский государственный военный архив

Во всех «листках по учету кадров»[65], которые Александр Николаев заполнял собственноручно, была графа о занятиях родителей гражданина до Октябрьской революции и после. В одном «листке» рукой Николаева написано, что после революции его отец служил «Нач. инжен. Южн. фронта в Красной армии до 1920 г.»[66], однако в другом, более позднем «листке» его же рукой в графе «Отец» написано: «Умер в 1918 г.»[67]. С одной стороны, возможна небрежность творческого человека, с другой – очевидно бессознательное желание освободиться от клейма «бывшего», дворянина, желание все забыть, начать с чистого листа[68]. И это не вина Николаева, таким сформировано было не одно поколение советских граждан, «забывших» о своих предках настолько, что сегодня никто не знает, никто не скажет и не вспомнит, как звали мать художника Николаева. Все «метрические книги по г. Воронежу Воронежского уезда Воронежской губернии не сохранились по условиям военного времени», – сообщено Воронежским государственным архивом.

О своей матери в «листках» Николаев ничего не сообщил. Все, казалось, кануло в Лету. И вдруг всплывает любопытная информация от Мариники Бабаназаровой, получившей доступ к архивным свидетельским показаниям художника Василия Лысенко, творчество которого она исследует. Из материалов допроса явствует, что Усто Мумин, будучи в Ленинграде (1929–1930), временно жил у своей тетки по матери Керенки (как ее называли), общался с ней. Керенкой могла быть Елена Федоровна Керенская, сестра Александра Федоровича Керенского, председателя Временного правительства в 1917 году. Она в ту пору проживала именно в Ленинграде, ее судьба трагична: расстреляна в 1938-м. Каким родством условная «тетка» была связана с безымянной до поры матерью Николаева – неведомо. Сразу оговорюсь: это лишь догадка, не лишенная привкуса сенсационности и не подтвержденная пока никакими документами. (Возможно, со временем будет найдена информация о Керенке.)

Почему «безымянной до поры»? Потому что наконец случилась находка: в Российском государственном военно-историческом архиве в «послужном списке» Василия Никифоровича Николаева в графе «бытность вне службы» («холост или женат») отмечен рукой писаря следующий факт, ценный для поклонников Усто Мумина и исследователей его жизни и творчества: «Женат на дочери священника Ковенской[69] губернии Лидии Александровне Бирюкович; и имеет сына Александра, род. 18 августа 1897 года, и дочерей: Ариадна, род. 20 января 1899 года, Гали, род. 20 января 1901 года, Зоя, род. 1905 года 12 января[70]. Жена и дети вероисповедания православного»[71]. (Галина Лонгиновна Козловская обмолвилась в своих воспоминаниях, что Усто Мумин был русско-польского происхождения[72]. Возможно, его мать была польских кровей.) Обратите внимание на имя сестры Усто Мумина. Гали – именно так иногда называет в записях и рисунках свою жену Виктор Уфимцев. Копия фотографии с карандашной надписью на обороте («Лидия и Зоя»), хранящаяся в собрании Фонда Марджани и прежде не атрибутированная, теперь заговорила: на ней мать Усто Мумина и его сестра.

Лидия Александровна Бирюкович (Николаева) с дочерью Зоей. Год неизвестен

Фонд Марджани, Москва

Усто Мумин. Надежда Николаевна Косминская, жена акад. Е.А. Косминского. 1943

Частное собрание, Москва

Если в послужном списке от 1899 года в графе «недвижимое имущество» за Николаевым-старшим значатся «деревянный дом в г. Ковне, в 3-й части 7-го квартала. Земля в размере 17 десятин и 800 сажен в Виленской губернии Дисненского уезда фольварк Августовка»[73], то уже в послужном списке от 1910 года в той же графе стоит слово «нет».

Самым туманным остается период жизни в Воронеже, где и происходит осознание Александром Николаевым себя как художника.

Как открылось одно чудесное упоминание о Николаеве воронежского периода и в каком неожиданном месте – достойно отдельного сюжета. Вкратце он таков.

Наталья Громова, известный современный писатель, исследователь литературной повседневности сталинской эпохи, открыла читателю дневники[74] Ольги Бессарабовой[75], которые хранятся с недавних пор (середина 1990-х) в Доме-музее Марины Цветаевой в Москве. На выставке, приуроченной к выходу дневников и переписки брата Бессарабовой Бориса[76] с Цветаевой, были выставлены работы художника Усто Мумина: портрет Надежды Николаевны – жены историка Евгения Алексеевича Косминского, портрет историка Степана Борисовича Веселовского, а также портрет дочери Веселовского и Ольги Бессарабовой Анны Степановны Веселовской; на обороте рисунка надпись, сделанная рукой художника: «Аничка (Степановна)». Все работы подписаны автором: «Усто Мумин. 1943». Все они хранятся в доме Анны Степановны Веселовской.

Усто Мумин. Анна Степановна Веселовская. 1943

Частное собрание, Москва

И Веселовские, и Косминские были эвакуированы в Ташкент (именно в это время выполнены рисунки Усто Мумина). Что могло соединять этих людей? Николаев и Ольга Бессарабова оба родом из Воронежа, они были давними знакомцами, встретившимися в Ташкенте. Надо полагать, и у Евгения Косминского было немало тем для общения с Усто Мумином. Историк, помимо прочего, прекрасно рисовал (сделал иллюстрации к «Острову пингвинов» Анатоля Франса), был неплохим карикатуристом[77].

Благодаря опубликованным Натальей Громовой дневникам и письмам Ольги Бессарабовой мы не просто смогли познакомиться с вновь открывшимися работами Усто Мумина – была проложена тропа к новым источникам, которые могли бы пролить свет на какие-то неизвестные факты из жизни художника.

Ольга Бессарабова всю сознательную жизнь вела подневные записи, включая в них не только собственные наблюдения и умозаключения, но и записи своего брата Бориса, письма родных и друзей, случайные записки, оставленные кем-то из близкого круга. По прочтении складывается картина повседневности и нравов первой четверти XX века. (Среди персонажей дневника – Марина Цветаева, Леонид Андреев, Даниил Андреев, Павел Флоренский и многие другие известные деятели русской истории и культуры.)

Дневники заканчиваются 1925 годом. Конечно, это далеко не всё. Ольга Бессарабова (впоследствии Веселовская) дожила до 1967-го, однако наследники пока не хотят делать общедоступным продолжение ее дневников последующих лет, в которых (можно предположить со стопроцентной уверенностью) есть упоминание об Усто Мумине 1940-х годов, ведь он бывал в гостях в доме Веселовских в Ташкенте, рисовал домочадцев.

Итак, Ольга Бессарабова и Александр Николаев были знакомы по Воронежу. Это было не просто землячество. Они ходили по одним улицам в одно и то же время. Ольга Бессарабова активно участвовала в жизни брата: они делились, судя по переписке, всеми подробностями как личных, так и общественных событий.

Борис Бессарабов и Александр Николаев – одногодки (1897 г. рождения), оба принадлежали к воронежской художественной среде, учились у одного учителя – Александра Алексеевича Бучкури[78], Ольга Бессарабова посещала воронежский Свободный театр, где начинал свою деятельность в качестве художника Николаев. Поэтому записи воссоздают атмосферу города 1917–1919 годов, а заодно и жизни Александра Николаева, вопреки «однообразной жизни Воронежа»[79], описанной в книге Софьи Круковской. Так выглядит Воронеж времен детства и юности Николаева:

«Двор был покатый, занимал весь скат окраинного холма. Через темя этого холма – когда-то “Терновой поляны”, заросшей терном, было прорыто полотно железной дороги, а за холмом, к Троицкой Слободе, в низине была сделана очень высокая насыпь, лежавшая между высокой нашей горой, “это еще город Воронеж” – и слободской низиной.

На другой стороне откоса – “на том берегу” – видна была Терновая улица с Терновою церковью в конце. Домик наш стоял на краю откоса, а дальше, над нашей горой, была уже Троицкая слобода. Из окон детской была видна вся слобода, а за ней – горизонты с деревнями и церквами, поездами туда и сюда, лугами, лесами и извилистой рекой Воронеж.

Весною Воронеж разливался, затопляя луга и деревни – до самой Архиерейской рощи, – почти до железнодорожной насыпи. <…> За домом трава была вытоптана широкой дорожкой от яблони до дуба. Позднее братья сделали там стол и скамейки. За этим столом учили уроки, читали, писали письма, играли. С этого места видна была линия, слобода, река и три четверти купола неба пяти-шести-планного горизонта.

Как-то вечером, когда уже стемнело, мы были еще за домом. Всева[80] принес горсть елочных огарков, мы расставили свечечки в круг на столе и зажгли. Все обрадовались этой огненной короне. За дубом и яблоней стало еще темнее. И вдруг Боря сказал: “А вдруг здесь у нас в Воронеже будет война, будут стрелять, убивать и окопы рыть?” Почему-то эта фантастическая мысль была подхвачена, и все мы дополняли картину боя “на той стороне” (откоса) “и за рекой и вообще кругом”. Были: братья – Боря, Володя, Всева, я, Лёля Полянская и, кажется, Миша Азарович. <…> Потом как-то, когда я приехала домой из Москвы на зимние каникулы, я и Боря из окон девичьей комнаты, улыбаясь, вспоминали эти детские бредни.

А потом, в 1919 и 1920-м году, когда “на той стороне” и за рекой и вообще кругом были бои, была война, и стреляли, и убивали, и окопы рыли, и под самыми окнами у семафоры был броневик, и стрелял за реку в белых, и медленно ползал то к мосту, то от моста, чтобы мешать прицелу противника, и когда от первого снаряда в белых все стекла нашего дома вылетели наружу (поздней осенью, да так и остались окна без стекол на всю зиму) – мы должны были согласиться, что в детских бреднях не хватило пороху на броневиках под окнами, и на снаряды “от нас” и “к ним”»[81].

В одном из детских стихотворений Николаева есть перекличка с дневниковой записью Ольги Бессарабовой. Оба упоминают Слободу, знаковое место Воронежа:

Вольно мне дышитсяЗдесь в Слободе!Лучше не сыщетсяМеста нигде…Парни помаженыСтройно идут,Девки наряженыГромко поют.Автору, по свидетельству его сестры, девять лет.

В воронежском доме Николаевых стоял рояль (на нем музицировала мать), была библиотека отца (с альбомами живописцев). В автобиографии Николаев пишет: «Отец мой прекрасно рисовал и разбирался в вопросах искусства»[82]. Словом, семейная атмосфера в той или иной мере располагала к развитию духовного мира будущего художника.

Забегая вперед, процитирую слова Николаева о его родителях, прозвучавшие на официальном мероприятии по случаю 50-летия художника: «Первыми, кто пробудил и направил меня к искусству, были мои родители: отец – страстный поклонник искусства Греции и Ренессанса и мать – тонкий ценитель и исполнитель произведений Шопена, Бетховена, Чайковского»[83].

Отец Николаева, возвращаясь домой,

«…обнаруживал множество рисунков и акварели сына. Саша с упоением рисовал все подряд. Он не мог упустить момента пробуждения природы. Ласковые лучи иногда проглядывавшего солнца и летние проливные дожди тоже приносили ему радость. Каждое время года вызывало в душе мальчика восхищение. <…> С одной стороны, отца радовало увлечение отпрыска, но, с другой, он, как и многие отцы в традиционных семьях, хотел видеть в наследнике продолжателя своего дела – военного инженера. В 1908 году, когда Саше исполнилось одиннадцать лет, Василий Николаев отдал сына в Сумской кадетский корпус»[84].

Так написано в книге, созданной выпускниками Сумского кадетского корпуса. Николаев проходит обучение в Сумском кадетском корпусе (1908–1916; г. Сумы Харьковской губернии), где учителем рисования был художник Николай Константинович Евлампиев (1866–1937). В автобиографии Николаев напишет:

«В развитии моем как художника благотворно сыграло то обстоятельство, что первым моим учителем рисования был Н.К. Евлампиев, окончивший Казанское художественное училище в мастерской Фешина[85]. Евлампиев дал мне основу реалистического рисунка»[86].

По прошествии многих лет на одном из творческих вечеров Николаев так вспоминал Сумской период жизни:

«Репин, Серов, Левитан и казанский Фешин – вот имена, произведения которых особенно ценил Евлампиев, стараясь и в нас, молодых рисовальщиках, развить любовь к великим русским мастерам.

С большой любовью копировал я “Дочь Иаира” Репина, за которую получил первую премию – монографию о Серове. В Сумах была прекрасная картинная галерея, в которой были произведения (подлинники) Сальватора Розы, Ваувермана, Давида, Поленова и даже одна картина Рембрандта. В течение нескольких лет я был редактором печатного литературного журнала, где печатались стихи и рассказы начинающих талантов. А на частных концертах приходилось мне выступать с новыми своими стихотворениями. Но я сам превыше всех искусств почитал музыку…»[87]

После кадетского корпуса Николаев, будучи юнкером, оканчивает Тверское кавалерийское училище (1916–1917) и уже в чине корнета служит в царской армии (или «старой армии», как указывалось в анкетах). Возвращается в Воронеж, где его ждет насыщенная жизнь: с одной стороны, служба в Госбанке (в должности завотделом ликвидации государственных процентных бумаг), правда, всего три месяца, потом помощником декоратора в Свободном театре (1918–1919), с другой – Воронежская школа рисования, мастерская художника Бучкури, в прошлом способного ученика Репина: «…известный воронежский художник академик Бучкури развил и укрепил во мне основы, преподанные Евлампиевым»[88].

Бучкури был авторитетным преподавателем, если судить по дневниковой записи Бориса Бессарабова. Вот воспоминания Бориса о той поре, когда знакомство с Бучкури было его мечтой:

«7 июня 1916 г. Меня начинают интриговать биографии и вообще художники ближе, хочу знакомиться <нрзб> с Врубелем, Серовым и Левитаном. И знакомиться лично с художником Бучкури. <…>

10 июня. <…> После игры пошли в фруктовый сад и говорили о рисовании, о гражданском институте, об академии. Тема разговора, вероятно, была такая потому, что, возвращаясь с крокета, Александр Александрович (так. – Э.Ш.) Бучкури и его жена сидели и рисовали, я спросил, могу ли стоять около него, но отказ его отлично понял и счел его вполне справедливым. Вот с этого и начал я говорить, что отлично понимаю этот отказ и действительно понимал его[89].

Войдя в покаянное кольцо “дач” и чувствуя себя <нрзб>, я увидел Бучкури и его жену рисующими. Ах! Как электричество пробежало по моему телу. И я вспомнил пророчество А.В. о том, что я буду хорошим и что у меня есть жилка художника»[90].

Уже в послереволюционные годы, когда Борис вместе с другими большевиками почувствовал себя хозяином жизни, о Бучкури последовало такое упоминание:

«Только что кончился педагогический совет Художественной Школы, организованной им (Борисом. – Э.Ш.). Он вел собрание. Все, что надо было, “прошло” (проведен как-то там?), он так рад, – пишет Ольга Бессарабова. – Он опять верит в молодежь, в себя, в Россию: “Художница Гаева на нашей стороне. Жданов – художник остался на лето. И Бучкури остался. <…> Но теперь художники на нашей стороне. У нас жизнь, а там рутина”»[91].