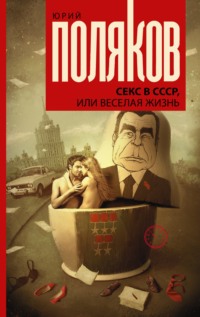

Секс в СССР, или Веселая жизнь

– Бутов на проводе… Понял… По-онял. Есть – выполнять!

Он уважительно положил трубку на рычажки, вытер платком лоб и повернулся к Шуваеву:

– Владимир Иванович, звонить будешь ты.

– Но…

– Не обсуждается. Легенда такая: рукопись бдительный гражданин нашел в электричке, ужаснулся и отнес куда следует.

– А на самом деле?

– Не важно. Почти так оно и было. Понял?

– Не поверит.

– Да и хрен с ним. Но! – Чекист поднял палец. – Скажешь ему: Комитет государственной безопасности и горком в курсе.

– А ЦК? – тихо спросил Лялин.

– О ЦК речи пока нет. Звони!

Бедный Шуваев побледнел, думая, наверное, что зря переехал из Молдавии в Москву, подержался за сердце и неохотно набрал номер, зачем-то притормаживая пальцем диск. Ковригин отозвался сразу, видимо, ждал звонка.

– Леша, это я… Володя… Не узнал? Богатым буду… Полуяков? Нет, он вовсе не мудак. Просто у него такое поручение… Ладно, прибереги остроумие, оно тебе еще понадобится… Я не пугаю, советую по-дружески. В общем, так: твои «Крамольные рассказы» у нас… Да, вот так – принесли бдительные граждане… Я тебя и не собираюсь смешить. КГБ и МГК в курсе. Понял? Завтра тебя ждем… Нет, мил друг, деревню придется отложить. Ты не понимаешь, как все серьезно… Да, рассказы твои мне нравились, местами… – Шуваев с вызовом посмотрел на чекиста. – Но зачем разбрасывать их в электричках? Ты – коммунист, а не космополит с бубенчиками… Не ты их забыл в электричке? А кто, Святой Дух?.. Не юродствуй! Ждем тебя завтра в двенадцать ноль-ноль… Ах, ты еще поработать с утра хочешь! Ну, поработай, поработай! В три тебя устроит?.. Не опаздывай, Алексей Владимирович!

Секретарь парткома положил трубку и несколько раз прерывисто вздохнул, собрав синие губы в трубочку. Взявшись одной рукой за сердце, другой он отпер несгораемый ящик, достал оттуда початую бутылку коньяка, наполнил пустые рюмки, а мне налил в пыльный граненый стакан, стоявший рядом с замшелым графином.

Лялин запел:

– «Поднимем бокалы и сдвинем их разом!

Да здравствуют музы, да здравствует разум!»

– Заткнись ты, Коля, твою мать! – рявкнул Владимир Иванович.

– Володя, будешь все принимать близко к сердцу – вынесут тебя, как Болдумана! – возразил, нисколько не обидевшись, парторг.

– К этому все идет…

– Но пока тебя, Володя, еще не вынесли вперед ногами, нам надо набросать список комиссии. А то ведь как выходит: председатель у нас уже есть, а комиссии еще нет. Непорядок. Так ведь, Жорж? – Папикян с насмешкой посмотрел на меня.

– Та-ак…

– У тебя, наш юный инквизитор, есть какие-то предложения?

– Не-ет.

– И правильно! Старшим надо доверять.

– …Но проверять, – выпив, добавил Бутов.

– Хватит издеваться над парнем. Он и так ни жив ни мертв. Ты ступай, Егорушка. – Шуваев махнул рукой на дверь. – Займись газетой. И будь на телефоне. По первой команде – ко мне. Понял?

– Понял.

17. Служебный роман

Советской морали невольник,Помыслить об этом не смей!И помни всегда: треугольникПриводит к распаду семей!А.Из парткома я побрел в редакцию. Она ютилась в подвале, на углу Садового кольца и улицы Качалова. Ныне это снова – Малая Никитская. О том, что наш дом – творение великого Шехтеля, никто тогда даже не подозревал: обычный дореволюционный модерн с осыпающимся фасадом. Подъезд неухоженный, коммунальный, с множеством почтовых ящиков, прибитых к дверям. На лестнице пахло помойкой и кошачьими страстями, а в редакцию забегали крысы. Одна, самая пытливая, из-под шкафа иногда наблюдала за нами. Гарик пугал ее, прицеливаясь из швабры, но умная тварь лишь шевелила усиками, усмехаясь. Но стоило ему принести завернутое в простыню пневматическое ружье (его земляк работал в тире), крыса возмущенно пискнула и, не дожидаясь выстрела, исчезла. Думали, навсегда.

Напротив редакции, через дорогу, скрывалось за забором посольство Туниса. Когда-то в этом особняке обитал мрачный злодей Берия. К забору приходили зеваки, чаще иногородние, смотрели, шептались, даже спрашивали у постового: «Это здесь, что ли, женщин убивали?» – «Здесь! – гордо отвечал милиционер и уточнял: – Сначала насиловали, а потом убивали!»

Шагая в редакцию, я страдал оттого, что для великого Ковригина теперь навсегда останусь «этим мудаком Полуяковым», а для Леты – навязчивым жлобом с жалкими астрами в руках. Изнывая от желания позвонить ей, я запрещал себе думать о предательнице. Нет уж, теперь все в семью! Остаток жизни посвящу поискам новизны в брачном уюте. Тоска ела мое сердце, как могильный червь, и я не сразу заметил перемены, случившиеся возле бериевского особняка, пока я отсутствовал в редакции. Возле взломанного асфальта и свежей траншеи, огороженной металлическими барьерами, стояла патрульная машина, а милиционеры теснили ротозеев, пытавшихся заглянуть в яму. Я заинтересовался, подошел и по обрывкам разговоров понял: наконец-то нашлись кости бедных женщин, изнасилованных и убитых злодеем.

Говорят, он ездил по Москве в зашторенном черном автомобиле, высматривая на улицах столицы красивых дам и дев. Выбрав, чмокал мокрыми губами и показывал волосатым пальцем: «Эту хочу!» Охрана выскакивала, хватала несчастную, вскоре она оказывалась совершенно голой в постели похотливого мингрела. Если жертва без ропота удовлетворяла его изощренную похоть, то получала букет цветов и 10 лет без права переписки. От природы холодных или сопротивлявшихся безжалостно убивали и зарывали прямо здесь, в центре Москвы. Однажды Лаврентий Павлович выбрал юницу, гулявшую в сквере с таксой. По мрачной иронии судьбы она оказалась дочерью его же заместителя-генерала и отличалась не только девственностью, но еще и строптивостью – укусила наркома, страшно вымолвить куда. Речь, конечно, о гордой девушке, а не о таксе. Отец долго искал бесследно исчезнувшее дитя и благодаря служебным связям все-таки докопался до правды. Поседев за одну ночь, он достал из сейфа наградной пистолет, вошел без доклада в огромный кабинет Берии, обозвал его грязной скотиной, проклял советскую власть, ее авангард – ВКП(б) и застрелился на глазах начальника-маньяка. Самоубийство списали на трудовое перенапряжение, похоронив генерала с почестями. Эту жуткую историю рассказали на днях.

Я спустился в подвал. Еще недавно тут тоже была коммунальная квартира. От входной двери тянулся коридор, упиравшийся в туалет и каморку без окон, где теперь хранились швабры с ведрами, а прежде кто-то жил и размножался. По левой стороне располагались комнаты. В первой, самой большой, настоящей «зале», трудились Макетсон и корреспонденты – Маша Жабрина с Бобой Крыковым. Раньше ответсек сидел в отдельном кабинете, но потом попросился «к народу», якобы для «оптимизации процесса», а на самом деле, чтобы возлюбленная Маша была у него перед глазами. Крыкову, известному испытателю женского естества, Борис Львович не доверял. Теперь в его комнате расположился со всевозможными удобствами Толя Торможенко, выпускник Литинститута, начинающий провинциальный гений, удачно женившийся на дочке столичного начальника.

В третьей комнатушке грохотала на огромной «Десне» наша машинистка Вера Павловна, жизнерадостная неудачница, имеющая на иждивении больную старуху-мать и разведенную алкоголичку-дочь с двумя детьми. Кроме редакционных материалов, она для заработка перепечатывала диссертации, рефераты и рукописи графоманов, поэтому строчила непрерывно, как камикадзе, цепью прикованный к пулемету. Мой кабинет был последним по коридору.

Я осмотрел стоявшую в коридоре этажерку красного дерева и заглянул в залу. Борис Львович величаво сидел за столом, как жрец, разложив перед собой священный инвентарь: чистый макетный бланк, железный строкомер и толстые импортные фломастеры. За спиной у него стояла Жабрина и ерошила сенбернарские бакенбарды ответсека, отчего тот едва ли не урчал. Увидев меня, она нехотя отпрянула и спросила жеманно:

– Борис Львович, про вечер Парнова сколько строк писать?

– Пятьдесят, Машенька, больше не дам!

– Ах, какой вы жадный! – Жабрина села за свой стол, глянув на меня с улыбкой.

Верхние резцы у нее были вставные, на штифтах, и посинели у основания, поэтому за глаза мы называли ее Синезубкой.

– Видели? – спросил Макетсон, явно имея в виду страшную находку возле особняка Берии.

– Видел.

– Каков злодей!

– На всех не женишься… – ответил я, имея в виду Машу.

Синезубка фыркнула и метнула в меня мстительный взгляд. Ответсек тяжело вдохнул. Маша ждала от него ребенка, что становилось день ото дня очевиднее, а он грустил, сникая: в подмосковной Обираловке у него уже имелись законная супруга, двое детей и любимая коллекция кактусов-маммилярий. Иногда в отсутствие Макетсона я снимал трубку его телефона, достававшего всех бесконечными трелями, и слышал рыдающий женский голос: «Боря, одумайся! Дети соскучились…»

– А где Крыков? – спросил я.

– Кто ж его знает…

– Появится – сразу проведем планерку.

– Конечно, конечно… – отрешенно пробормотал Макетсон. – А пока прошу меня не беспокоить!

На его лице появилось сакральное выражение, с каким советский человек рассматривает десятидолларовую бумажку. Он закурил, мучительно затянулся, придвинул макетную полосу, взял в одну руку строкомер, в другую – красный фломастер. Такие в наших магазинах не продаются, их привозят из-за границы по дружбе.

– Можно я назову материал о Парнове «Обыкновенная фантастика»?

– Назовите, Машенька, назовите, и не отвлекайте меня больше!

– Не отвлекать? – Она надула губы. – Да сколько угодно!

– Я не в том смысле… – обеспокоился Макетсон.

– В том, в том… Георгий Михайлович, а что бы вы посоветовали вечером одинокой девушке посмотреть в кино?

– «Мы из джаза» хвалят, – сказал я, вспомнив чей-то отзыв о фильме неведомого режиссера Шахназарова.

– С каких это пор вы одиноки, Машенька? – дрогнувшим голосом спросил Макетсон.

– С сегодняшнего дня.

– А что же случилось?

– Мама в профилакторий уехала.

– Как? – Строкомер звонко выпал из рук ответственного секретаря.

– Борис Львович, не отвлекайтесь, чертите ваш макет! – Жабрина уязвила растерянного любовника синей улыбкой.

Чтобы не мешать их счастью, я вышел в коридор, «дот» Веры Павловны замолк, я толкнул дверь, так и есть: заперто. Опять куда-то без спросу умотала. Бардак! Решив с сегодняшнего дня стать не только верным семьянином, но и грозным начальником, я хотел вернуться в залу, чтобы узнать, сколько строк в номер сдала машинистка и по какой надобности отлучилась с рабочего места. В мое отсутствие ответсек оставался в редакции за старшего и отвечал за дисциплину. Но войти я не отважился: Макетсон и Синезубка целовались так громко, что слышно было через дверь. Бордель!

Наливаясь административной злостью, я вломился к Торможенко. О Толе стоит сказать подробнее. Он был шевелюрист и упитан, а кроме того, имел в лице от природы некую страдательную задумчивость, которая юным начитанным дурочкам кажется очевидным признаком большого таланта, даже гениальности. В результате за него, курского вахлака, вылетела замуж дочка большого человека – директора «Профпромиздата» Сумкина. Учась в Литинституте, Толя трудился еще и кочегаром в бойлерной, так в те годы пристраивались многие начинающие писатели. Работа при отопительных агрегатах считалась почетной, указывала на гонимую избранность, к тому же истопнику полагались служебная жилплощадь и временная прописка, поэтому устроиться истопником было не так уж и просто. В теплый подвал на огонек к Торможенко слетались творческие соратники с подругами. Пили вино и водку, спорили об искусстве, читали по кругу стихи и прозу, хвалили друг друга и ругали советскую власть. Кто-то привел однажды в подвал начитанную дочку Сумкина. Ее настолько потряс Толин монолог о стилистической беспомощности Достоевского, что вскоре она пришла к нему снова, а когда ей шепнули, что кочегар сочиняет голографический роман, бедняжка совсем ослабла и осталась до утра. Вскоре начинающий гений переехал в номенклатурную квартиру тестя в Безбожном переулке, а меня вызвал ТТ и объявил:

– Георгий Михайлович, я нашел нам в газету отличного парня. Талантлив невероятно! Пруст!

– Замечательно, – отозвался я без энтузиазма: Пруста в переводе Любимова я читал на ночь, чтобы уснуть.

Во всем, что не касалось будущего голографического романа, Толя был ленив до невменяемости. Когда я вошел в комнату, он, утопая в табачном тумане, сидел за столом и медленно, двумя пальцами бил по клавишам портативной «Олимпии», которую ему подарил на день рождения тесть.

– Написал? – спросил я.

– Ну что ты! Тяжело идет. Года три еще придется повозиться…

– Я не про роман. Информашки в номер написал?

– Заканчиваю, – сообщил он с такой твердостью в голосе, что стало понятно: даже не начинал.

– Через полчаса у меня на столе! Ясно?

– Угу. Ты чего такой нервный? – спросил гений скучным голосом.

– А разве ты ничего не знаешь?

– Не-е-ет. Роман пишу.

– Ну, и ладно. Как появится Крыков, проведем планерку. – Я повернулся, чтобы уйти.

– Погоди, – остановил Толя. – Знаешь, чего не хватает Дос Пасосу?

– Чего?

– Густоты.

– А Кафке чего не хватает? – полюбопытствовал я.

– Фантазии.

– Ясно. Через полчаса информашки у меня на столе. Если опять все будут начинаться со слов «недавно в ЦДЛ…», я тебя…

Он с удивлением посмотрел на меня, мол, и что ты мне сделаешь? Сумкин и ТТ дружили еще с университета, объединяла их любовь к загранкомандировкам и неприязнь к евреям. Обе страсти понятны: зарубежных впечатлений в жизни советского человека было слишком мало, а евреев, наоборот, слишком много.

– А знаешь, чего не хватает Булгакову? – спросил Толя.

– Воланда…

– Интересная мысль!

18. Ноги в окне

Опять за окошком две стройных ногиСтучат босоножками бодрыми.А вдруг, идиот, это твой андрогинУходит, играючи бедрами?!А.Я зашел в кабинет – небольшую комнату с полукруглым подвальным окном под потолком. Сквозь пыльные стекла были видны лишь унылые ноги прохожих да лапы пробегающих крупных псов. Зато кошки и собачья мелочь представали целиком. Летом попадались изящные дамские щиколотки и миниатюрные ступни, опутанные ремешками босоножек. Но зимой и в межсезонье – тоска: сапоги, боты, стоптанные башмаки с белыми разводами от соли, которой посыпали лед на тротуаре.

Я сел за стол, заваленный рукописями, гранками и «собаками» – так называются бланки для материалов, засылаемых в набор. Почему «собаки»? Надо спросить у Макетсона: он все знает.

В моем кабинете пахло кислым позавчерашним табаком. Чтобы освежить воздух, я открыл форточку и закурил, обдумывая завтрашнюю встречу с Ковригиным. Нет, это невозможно! Как я посмотрю в глаза писателю, на книгах которого вырос?! Сердце заныло, словно его продуло ледяным сквозняком будущего позора. «Заболеть, что ли?»

– Звал, экселенс? – ко мне, запыхавшись, вбежал Боба Крыков, большой, кудрявый и энергичный, как агрегат для забивания свай.

– Где ты был, павиан бесхвостый? – спросил я.

– Там, где былым бывать опасно, в глубине амритсарских лавок! – ухмыльнулся мой подчиненный. – Лисенок сегодня во вторую смену. Покувыркались немного. Что вытворяет – не передать! Потом белье из прачечной забирал. Ко мне сегодня тройка нападения приезжает с ночевкой.

– А как же Лисенок? Ты говорил, у вас серьезно!

– Очень серьезно! Фантастическая девчонка! А тройка для Папы, он вечером, часам к восьми, после коллегии, подтянется. Но ты можешь к ним пораньше забежать. Они отзывчивые…

Боба жил рядом с редакцией, тут же, на улице Качалова, в сталинском доме, где на первом этаже располагался единственный в Москве магазин, торгующий подержанными книгами на иностранных языках. Получить комнату в центре ему помог, обратившись куда следует, классик советской драматургии Мартен Палаткин, которого Крыков за глаза нежно величал «Папой», а «тройкой нападения» он звал юных подруг-штукатурщиц, веселых и распущенных.

– Зайдешь?

– Нет. – Я твердо решил встать на путь исправления.

– Зря. Папа не брезгует. Девушки простые, но очень способные. Хватают все буквально на лету. Я показал им на видаке «Калигулу». Повторили один в один! Папа сначала думал, они из ВГИКа, а штукатурщицами прикидываются. Забегай!

– Нет, мне дочь из сада забирать. Ты знаешь, что Арина разводится? – спросил я, чтобы сменить тему.

– Все знают. Я же предупреждал ее: хочешь погорячей и побольше – обращайся ко мне. Нет, эта дура стала с мужем экспериментировать. Мы до этого еще не доросли. Но Папа говорит, в Америке все давно женами меняются. Свинг!

Палаткин – маленький пузатый драмодел, писавший исключительно о Ленине, был женат на самой красивой женщине советского кино, пышнотелой блондинке с боттичеллиевским ликом. А поди ж ты – развлекается со штукатурщицами! Загадочны и не исхожены дебри советского секса!

– Когда уберешь свою этажерку из коридора?

– Скажешь тоже, экселенс! Это же открытая горка. Псевдоампир из грушевого дерева. Мастерская Шмидта. Конец прошлого века.

– Когда уберешь свою псевдогрушу? Все об нее спотыкаются!

– Уберу, экселенс, не сердись! Я не виноват, что ты попал с Ковригиным.

– Ты-то от кого узнал?

– Все уже знают. Андропов велел Ковригина опустить. А тебя на комиссию бросили, чтобы комар носа не подточил. Ты же русский.

– И что мне теперь, русскому, делать?

– А у тебя есть выбор?

– Нет.

– Тогда надо просто выпить.

– Нельзя, мне завтра на Ковригина дышать.

– Двести пятьдесят граммов за ночь превращаются в чистую энергию.

– Ладно, после планерки, – сдался я.

– Я пока сбегаю.

– Сказал же, после планерки.

– А Торможенко все равно на месте нет.

– Как нет? Я же его видел. Куда делся?

– Сказал, ему надо одну мысль выгулять.

– Твою мать!

– Давай пока в высотку сбегаю. Где посуда?

– Там, где всегда… – Я обреченно кивнул на шкаф.

Там, среди свернутых в трубки отработанных полос, гранок и прочего хлама, наготове стояла огромная, видимо, доставшаяся от байдарочников, спортивная сумка со стеклотарой. Боба взял тяжело звякнувшую ношу с отходами творческой жизни редакции и пошел к выходу. На пороге он оглянулся:

– Ты мою квартиру скоро не узнаешь!

– А что такое? Ремонт будешь делать?

– Я? Нет. Ремонт – дело государственное!

– А как там твоя бабушка?

– Эта старая сука нас с тобой переживет! – И вышел.

19. Коммунальная графиня

Я был юн, озабочен,Годы пыл укротили…Ах, афинские ночиВ коммунальной квартире!А.В юности Боба Крыков, худой, трепетный, одержимый мечтой о славе, актерствовал в молодежной студии Мстислава Гордецова на Земляном Валу. Как-то спектакль начинающего коллектива посетила всемогущая Ирина Леонидовна Тулупова, сорокалетняя советская львица и театральный обозреватель «Правды». Режиссеры боялись ее до судорог: одной статьей в главной партийной газете Тулупова могла навсегда уничтожить или вознести. Боба играл юного Корчагина (всего в спектакле было восемь Павок) и так ей понравился, что удостоился чести проводить критикессу домой, где и заночевал в постели разведенной повелительницы. Львице он понравился: молодой, горячий. Вскоре, перешагнув через мольбы родителей, Боба переехал к ней с вещами на Плющиху в цековский дом из бежевого кирпича. Пару лет они жили как супруги, воспитывая сына Макса, едва ли не ровесника юного маминого мужа. Со временем Тулупова, пресытившись свежим сожителем, вновь потянулась к номенклатурным мужчинам с солидной проседью. А тут как раз овдовел заместитель министра торговли…

Впрочем, и Крыков, живя с матроной, продолжал интересоваться девушками. Во время частых командировок видной правдистки он водил на Плющиху табуны нестрогих прелестниц. Пасынок не выдавал, так как отчим щедро делился с ним излишками девичьей отзывчивости. Однажды они оказались на грани провала: Макс по неопытности влюбился в юную потаскушку и хотел признаться матери, прося благословения. Стоило большого труда уговорить его подождать до совершеннолетия. Вскоре Тулупова, внезапно нагрянув, обнаружила в своем доме такой декамерон, что Крыков вылетел на улицу в тот же день.

К родителям он не вернулся, стал жить самостоятельно, работал таксистом, хотя всегда тянулся к творчеству, но ни в один молодежный театр его не взяли, страшась мести оскорбленной львицы. С горя Боба заочно окончил Институт культуры. На сессиях не появлялся, но зато бесплатно возил декана факультета на своей «трешке», которую в пору упоительной взаимности ему подарила Тулупова. Тогда же он вместе Эдиком Фагиным стал промышлять антиквариатом и принес в дар председателю экзаменационной комиссии французский комодик «переходного» стиля. Получив диплом, Крыков вспомнил изобильное житье в семье правдистки и решил отдаться журналистике, хотя явных способностей к словосложению не имел. Впрочем, люди почему-то уверены: если в школе они получали за сочинения четверки, то стать писателями или журналистами им раз плюнуть. В «Стопис» Боба попал по рекомендации Папы, которому добыл пристенную консоль из ореха в псевдобарочном стиле с мраморной столешницей. Сухонин и Шуваев враждовали с Палаткиным, поэтому не смогли ему отказать.

Когда Боба появился в редакции, он уже растолстел и обзавелся животиком. Внешность ему досталась амбивалентная, при желании его можно было принять и за еврея, и за русского. Он этим искусно пользовался: в первом случае возводил свою фамилию к бабелевскому Бене Крику, а для русопятов имелась другая версия: мол, прозвище Крык его дед-казак получил за жуткий сабельный удар, разрубавший вражьи кости со страшным хрустом: «кры-ы-ык». Верили ему и те, и другие. Кем был он на самом деле, я так и не разобрался, да это, в сущности, неважно для нашей истории. Однако именно благодаря такой «амбивалентности» все, что творилось в противоборствующих станах литературы, Боба знал достоверно из первых уст.

В большой коммунальной квартире он занимал одну комнату. Обстановка спартанская, ничего лишнего: огромная кровать, старый шифоньер, стол, стулья и видак «Шарп», подключенный умельцами к отечественному телевизору «Шилялис». Жилье выглядело ужасно: обои висели клоками, обнажив желтые газеты с отчетами о процессах 1930‐х годов и заголовками вроде «Смерть троцкистским гиенам!». Паркет местами был утрачен, а из-под плинтусов шевелили усами черные тараканы. Никакого антиквариата в доме не водилось, его Боба воспринимал лишь как объект перепродажи. Имелась в квартире облупленная ванная с водонагревательной колонкой, гудевшей из последних сил, а само корыто, некогда эмалированное, выглядело таким грязным и выщербленным, словно в нем эскадрон казаков выкупал подкованных коней. В туалете журчал древний унитаз с ржавой промоиной – первенец советской сантехнической отрасли. В поднятом под потолок чугунном бачке, обметанном каплями воды, Крыков охлаждал запасы водки.

Вторая комната после смерти жильца пустовала и превратилась в склад рухляди и товара. В третьей доживала свой век полуслепая и глухая старушка Полина Викентьевна Вязьникова. Боба почему-то звал бабку «графиней», уверяя, что до революции та окончила Институт благородных девиц, но в Париж убежать не успела, всю жизнь отработав стенографисткой в Главторфе. Как-то, будучи у него в гостях, я пошел на кухню за чайником и увидел ветхую «графиню». Помешивая в кастрюльке баланду, Полина Викентьевна разговаривала сама с собой, как это часто бывает со стариками, но по-французски. Крыков с нетерпением ждал, когда бабушка помрет, чтобы получить в полное распоряжение всю квартиру, и держал на примете фиктивную невесту – одинокую лимитчицу с двумя детьми.

– А если она потом не выпишется?

– Выпишется.

– А если?

– Убью и закопаю в Сокольниках! – отвечал он с разгильдяйской улыбкой, но я ему почему-то верил.

Впрочем, все это не мешало Бобе подкармливать еле живую соседку, когда кончалась ее крошечная пенсия.

– На, старая сука, подавись и сдохни! – обычно говорил он, вручая ей хлеб, молоко и сосиски из гастронома.

– О, мерси, Робе́р, благодарю! – Глухая бабка от счастья лучилась всеми своими морщинами.

К женским табунам, проходившим через комнату соседа, она относилась снисходительно: разнузданное торжество плоти ее не смущало. Молодость «графини» совпала с растленным серебряным веком и ранней советской распущенностью, когда в домах-коммунах устраивались афинские ночи, дабы привить трудящимся коллективизм на уровне интимных содроганий. А комсомольцам в качестве пособия выдавали половую азбуку Меркулова, где каждая буква складывалась из двух-трех, а то и четырех голых тел, заплетенных в рискованные совокупительные позы.

На шумные оргии за стеной Полина Викентьевна не обращала внимания, зато не любила, когда сосед устраивал на квартире людные аукционы мебельного антиквариата, и анонимно ябедничала участковому. Но больше всего графиня Вязьникова реагировала на перепады погоды: «Робер, я, кажется, умираю…» Боба, потирая руки, вызывал скорую помощь и, наблюдая реанимационные действия, скорбно спрашивал врача: