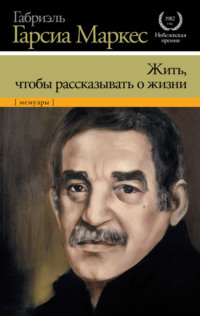

Жить, чтобы рассказывать о жизни

– Потому что нет четвертого.

Несмотря ни на что, с былых времен сохранилась феноменальная пунктуальность поезда. По его свистку в городках сверяли часы.

В тот день, неизвестно по какой причине, поезд отправился с полуторачасовой задержкой. Когда он тронулся, очень медленно, с каким-то замогильным скрежетом, мать перекрестилась, но сразу вернулась к действительности.

– В этом поезде масла в рессорах недостает, – сказала она.

Мы были единственными пассажирами, возможно, во всем поезде, и не было вокруг ничего, что могло привлечь мое внимание. Я вновь погрузился в дремотный «Свет в августе»[1] и курил без остановки, время от времени отрываясь от чтения, чтобы узнать места, которые мы проезжали. Миновав берег лагуны, поезд дал длинный гудок и на полной скорости ворвался в гулкий коридор между красными скалами, где грохот колес стал невыносимым. Но минут через пятнадцать он сбавил скорость, вполз, тихо сопя, в прохладную тень плантаций, и время уплотнилось, и морского бриза уже не чувствовалось. Мне не надо было прерывать чтения, чтобы понять, что мы погрузились в герметическое царство банановой зоны.

Мир изменился. По обеим сторонам от железнодорожного полотна простирались симметричные и бесконечные проспекты, разрезавшие плантации, по которым шли тележки с волами, груженные зелеными гроздьями. То тут, то там появлялись, как инородное тело, невозделанные участки, на которых стояли бараки из красного кирпича, конторы с сетками от комаров и вентиляторами с большими лопастями, подвешенными к потолку, или одинокая больничка на маковом поле. У реки было много рукавов, на берегу каждого стояло свое селение со своим железным мостом, по которому поезд пробегал, бросая приветственный клич, и девушки, купавшиеся в ледяной воде, выпрыгивали, как русалки, смущая пассажиров мимолетным мельканием своих грудей.

В городке Риофрио на поезд село несколько семей индейцев аруаков с рюкзаками, полными горных авокадо, самых аппетитных во всей стране. Они вприпрыжку пробежали вагон туда и обратно, но когда поезд тронулся, в нашем вагоне остались лишь две белые женщины с новорожденным ребенком и молодой священник. Ребенок, не переставая, плакал всю остальную дорогу. На священнике были сапоги, пробковый шлем, сутана из грубого холста с квадратными, как паруса, заплатами; он разговаривал одновременно с женщинами и с плачущим ребенком – как будто с кафедры. Темой его проповеди было вероятное возвращение банановой компании. С тех пор как ее не стало, в банановой зоне ничего другого не обсуждали, некоторые желали ее возвращения, некоторые – нет, но и те и другие знали наверняка, чего ждать. Священник был против, и высказал он это с таким пылом, с таким личным участием, что женщины удивлялись.

– Компания опустошает все на своем пути!

Это единственное было оригинальным из всего того, что он сказал, но объяснить не смог, и женщина с ребенком усомнилась в том, что Бог с ним был согласен.

Как всегда, ностальгия, приукрашивая воспоминания, стирает все недоброе из памяти. Последствия этого ощущал на себе каждый. В окно вагона я видел мужчин, сидевших у порогов своих домов, и на их лицах было написано, чего они ждали. Прачки на селитряном берегу с такой же надеждой смотрели на проходящий поезд. Им чудилось, что каждый приезжий с «дипломатом» непременно должен быть работником «Юнайтед фрут компани». Она возвращалась, чтобы, в свою очередь, вернуть им прошлое. При каждой встрече, в каждом разговоре, в письме рано или поздно звучала сакраментальная фраза: «Говорят, что компания возвращается». Никто не знал, кто, когда и в связи с чем это сказал, но сомнению это не подвергалось.

Моя мать была уверена, что ко всему относится спокойно, философски, но как только ее родители умерли, обрубила все связи с Аракатакой. Однако ее тревожили сны. По крайней мере те, которые она считала достойными пересказа близким за завтраком, – и они всегда были связаны с ее ностальгией по банановой зоне. Она пережила самые трудные времена, но не продавала дом, все надеясь, что жизнь наладится и что выручит за него раза в четыре больше, когда компания вернется. В конце концов ее одолел тяжкий груз реальности. Но теперь, услышав, как священник в поезде говорил, что компания вот-вот вернется, расстроилась и сказала мне на ухо:

– Жаль, что мы не можем подождать еще чуток, чтобы продать дом подороже.

Пока священник говорил, мы проехали мимо площади, где под палящим солнцем собралась толпа и оркестр играл веселую мелодию. Все эти городки мне всегда казались похожими друг на друга. Когда Папалело водил меня в новый кинотеатр «Олимпия» дона Антонио Даконте, я замечал, что станции в ковбойских фильмах были похожи на те, где останавливался наш поезд. Позднее, когда я стал читать Фолкнера, мне также казалось, что городки в его романах напоминают наши. И это неудивительно, так как они были построены в русле мессианства «Юнайтед фрут компани», в том же стиле – временного походного лагеря. Я вспоминал их, с неизменной церковью на площади и домиками, словно из сказок, покрашенными во все цвета радуги. Вспоминал бригады поющих под вечер черных поденщиков, бараки в усадьбах, у которых сидели пеоны, наблюдая за проходившими товарными и пассажирскими поездами, межи на полях тростника, где на рассвете находили мачетеро с отрубленной головой после субботней гулянки. Вспоминал частные города для гринго в Аракатаке и Севилье, на другой стороне железной дороги, окруженные металлической сеткой, как огромные электрифицированные птицефермы, которые в прохладные летние дни на рассвете казались черными от подгорелых тушек ласточек. Вспоминал их обильные лазурные луга с павлинами и перепелами, резиденции с красными крышами и окнами с решетками, и круглыми столиками со складными стульями, за которыми обедают на террасе, среди пальм и пыльных роз. Иногда за проволочным ограждением можно было увидеть красивых томных женщин в муслиновых платьях и больших газовых сомбреро, срезавших в своих садах цветы золотыми ножницами.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Роман Уильяма Фолкнера. –Здесь и далее примеч. пер.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Всего 10 форматов