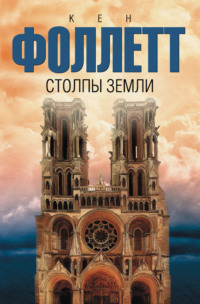

Столпы земли

Чердак, в точности повторяя очертания находящегося под ним здания, разветвлялся на трансепты. Джек дошел до перекрестка и остановился. Он смекнул, что, должно быть, находится прямо над винтовой лестницей, по которой поднялся на галерею. Если бы он собирался поджечь церковь, то сделал бы это именно здесь. Отсюда пожар распространится в четырех направлениях: на запад – вдоль нефа, на юг – в южный трансепт и через центральную часть церкви перекинется в алтарь и северный трансепт.

Несущие балки крыши были сделаны из сердцевины дуба, но, хотя были просмолены, могли и не загореться от пламени свечи. Однако под крышей тут и там валялись старые щепки и стружки, обрывки веревок и тряпок, а также покинутые птицами гнезда – это могло послужить великолепной растопкой. Все, что нужно было сделать Джеку, – собрать их и подпалить.

Его свеча догорала.

А все ведь так просто. Собрать мусор, прикоснуться к нему пламенем свечи и уйти. Тенью перебежать через двор, прошмыгнуть в гостевой дом, свернуться клубочком на лежащем на полу сене и ждать, когда ударят в набат.

Но если его увидят…

Если бы его сейчас поймали, он мог сказать, что всего лишь исследует собор из любопытства, и самое страшное, что ему сделали бы, – это задали хорошенькую трепку. Но если его поймают, когда он будет поджигать церковь, трепкой уже не ограничатся. Он вспомнил маленького воришку из Ширинга, что украл сахар, и то, как кровоточила его попка. В его памяти воскресли воспоминания о наказаниях, которым подверглись известные ему разбойники: Фарамонд Открытый Рот лишился губ, Джек Лихач потерял руку, а Алана Кошачью Морду посадили в колодки и забросали камнями, и с тех пор он не может нормально говорить. Но еще хуже дело обстояло с теми, кто не вынес наказаний: с убийцей, которого посадили в бочку, утыканную шипами, и спустили с горы, и шипы разодрали его тело; с конокрадом, которого сожгли заживо; с потаскухой-воровкой, посаженной на кол… А что сделают с мальчишкой, который поджег церковь?

Погруженный в свои мысли, он начал собирать мусор и складывать его в кучу прямо под одной из балок.

Когда куча стала высотой в фут, он сел и уставился на нее.

Cвеча уже поплыла. Через несколько мгновений она погаснет.

Быстрым движением он поднес догоравшую свечу к тряпке. Она занялась. Пламя моментально перекинулось на стружку, начало было затухать, робко облизывая своими ленивыми язычками гнездо, но вдруг снова весело запылало.

«Я еще могу его погасить», – подумал Джек.

Мусор сгорал так стремительно, что казалось, прежде чем займется балка, от него уже ничего не останется. Джек торопливо набрал еще щепок и подбросил в огонь. Пламя стало повыше. «И все же еще не поздно потушить его», – сказал он себе. Смола, которой была пропитана балка, начала чернеть и дымиться. Костер все разгорался. «Надо просто дать ему прогореть, он и сам потухнет», – убеждал себя Джек. Затем он увидел, как запылали доски мостков, на которых он устроил костер. «Наверное, еще можно сбить огонь плащом», – подумал он, но вместо этого бросил в кучу несколько щепок и стал смотреть, как пламя поползло вверх.

Воздух чердака раскалился и наполнился дымом, хотя по другую сторону крыши стояла морозная ночь. Одна за другой загорелись доски, к которым были прибиты свинцовые листы кровли. И наконец, вспыхнув маленьким язычком, занялась массивная несущая балка.

Собор горел.

Теперь уже отступать было некуда.

Джек испугался. Ему захотелось как можно скорее убраться отсюда и вернуться в гостевой дом, а там, завернувшись в плащ, зарыться в сено и крепко зажмурить глаза, слушая ровное дыхание спящих.

Он начал отступать по деревянным мосткам.

Дойдя до выхода с чердака, оглянулся. Возможно, благодаря тому, что балки были пропитаны смолой, огонь распространялся удивительно быстро. Все доски охватило пламя, несущие балки начали разгораться, и огонь уже бежал по мосткам. Джек отвернулся.

Он нырнул в башню и спустился по ступенькам, галереей пробежал над боковым приделом, по винтовой лестнице кубарем скатился в неф и подбежал к двери, через которую вошел.

Она оказалась запертой.

Какой же он глупый! Ведь когда монахи входили в церковь, они открыли дверь, а выходя, естественно, снова заперли.

К горлу подступил страх. Он поджег церковь, а сам оказался ее пленником.

Подавив в себе панику, он старался думать спокойно. Когда обходил вокруг церкви, он пытался открыть каждую дверь и обнаружил, что все они заперты, но, скорее всего, некоторые заперты на задвижку, не на замок, и их можно открыть изнутри.

Он помчался в другой конец собора, в северный трансепт, и осмотрел дверь северной паперти. Там был замок.

Через темный неф он бросился к главному входу и попытался открыть каждую из трех массивных дверей. Все оказались запертыми на ключ. Попробовал открыть дверь южного придела. Бесполезно.

Джеку хотелось зареветь, но это бы ему точно не помогло. Он глянул на деревянный потолок. То ли это ему казалось, то ли он действительно видел, как в слабом свете луны возле угла южного трансепта сквозь потолок начали просачиваться струйки дыма.

«Что же делать?» – лихорадочно думал он.

Может, когда монахи проснутся и прибегут тушить пожар, в этой суете он сможет незаметно выскочить? А вдруг они сразу увидят его и схватят, изрыгая проклятия? Или так и будут спать, как ни в чем не бывало, пока здание не рухнет и не раздавит Джека гигантскими каменными обломками.

Слезы подступили к глазам. Лучше бы он не поджигал эту кучу мусора.

Джек дико озирался. А если подойти к окну и закричать, услышит кто-нибудь?

Сверху послышался треск. Джек поднял голову и увидел, что в деревянном потолке образовалась дыра, которую пробила рухнувшая балка. Эта дыра была похожа на красную заплату на черной ткани. Через минуту раздался новый треск и громадное бревно, пробив потолок и перевернувшись в воздухе, с такой силой грохнулось на землю, что содрогнулись могучие колонны церковного нефа. Вслед за бревном сверху посыпался дождь искр и горящих углей. Джек прислушался, ожидая услышать крики, призывы на помощь или удары в колокол, но так ничего и не услышал. Если монахи не проснулись даже от этого грохота, своим криком он и подавно никого не разбудит.

«Я погиб! – в панике думал он. – Если не найду выхода, либо сгорю, либо меня раздавит!»

Он вспомнил про развалившуюся башню. Когда он осматривал ее снаружи, никакого лаза не заметил, но тогда он боялся упасть или вызвать обвал. Может, если посмотреть снова, изнутри, он что-нибудь обнаружит, и отчаяние поможет ему протиснуться там, где прежде это казалось невозможным.

Он побежал в западную часть собора. Отблеск бушующего пламени, проникавший в неф через проломленный потолок, и свет, исходивший от рухнувшего сверху бревна, окрасили сводчатую галерею в золотистый цвет. Джек внимательно осмотрел каменную кладку, что когда-то была северо-западной башней, Стена оказалась крепкой, без единого пролома. Он как-то нелепо раскрыл рот и тоненько заголосил: «Ма-ма-а!» – хотя ему было абсолютно ясно, что никто его не услышит.

Но через минуту он снова заставил себя собраться. Он чувствовал, что где-то в глубине сознания у него зреет план, связанный с этой башней. В другую, целую башню ему удалось попасть через галерею, проходящую над южным приделом. Если теперь он попробует пройти через галерею северного придела, то, возможно, найдет пролом в стене башни, которого не было видно снизу.

Оставаясь под прикрытием потолка бокового придела – на случай, если начнут рушиться горящие балки, – Джек побежал к тому месту, где северный трансепт примыкал к нефу. С этой стороны тоже должна быть дверка, ведущая на винтовую лестницу. Он дошел до угла. Двери не было. Он заглянул за угол – там тоже ничего. Просто невероятно: должен же где-то быть проход на галерею!

Стараясь не терять самообладания, он напряженно думал. Ход в рухнувшую башню существовал – просто его надо найти. «Я могу вернуться на чердак через юго-западную башню, – рассуждал он, – и по чердаку перебраться на другую сторону. А там обязательно должен быть проход в эту башню. Тогда, возможно, мне удастся выбраться отсюда».

Джек с опаской поглядел на потолок. Там, словно в аду, уже бушевало пламя. Но другого выхода он не мог придумать.

Прежде всего нужно было пересечь неф. Он снова посмотрел вверх. Насколько он мог видеть, пока ничто не должно было рухнуть. Он сделал глубокий вдох и ринулся на другую сторону.

Благополучно добравшись до южного придела, Джек рванул ведущую на винтовую лестницу дверцу и помчался наверх. Оказавшись на галерее, он почувствовал горячее дыхание бушевавшего совсем рядом пожара. Со всех ног он бросился к юго-западной башне, вбежал в нее и стремительно понесся по лестнице.

Нырнув в чердачное отверстие, Джек оказался под крышей. Все заволокло дымом, воздух раскалился. Доски, к которым крепилась кровля, пылали, а в дальнем конце чердака вовсю горели массивные балки. Удушливый запах горящей смолы вызвал у Джека приступ кашля. Помедлив, он встал на перекинутый через неф брус и начал осторожно продвигаться. От жары он покрылся испариной, глаза стали слезиться, и он едва видел, куда идет. Джек снова закашлялся, его правая нога соскользнула с бруса, он оступился и упал, проломив ею прогнивший потолок. Он в ужасе подумал о высоте нефа и о том, как будет лететь вниз, если не выдержат трухлявые доски. Вспомнив, как падало бревно, представил, как сам полетит, переворачиваясь в воздухе. Но дерево выдержало.

Потрясенный, он застыл, опираясь на руки и одно колено, в то время как его правая нога болталась в проломе потолка. Нестерпимый жар заставил его очнуться. Он осторожно вытащил из дыры ногу и, встав на четвереньки, пополз вдоль бруса.

Он уже приблизился к другой стороне чердака, когда в неф с грохотом рухнули сразу несколько балок. Казалось, все здание зашаталось, а брус под Джеком задрожал, как тетива лука. Остановившись, Джек крепко вцепился в него. Колебание прекратилось. Он пополз дальше и через минуту очутился на мостках северной стороны.

Если бы его предположение оказалось неверным и прохода в развалины северо-западной башни он не нашел, ему пришлось бы возвращаться той же дорогой.

Когда встал на ноги, почувствовал, как в лицо повеяло потоком холодного воздуха. Определенно здесь должна быть дыра. Но сумеет ли он в нее пролезть?

Джек сделал три шага и остановился, глядя через огромный пролом на залитую лунным светом груду камней, чувствуя слабость и облегчение. Ему все-таки удалось выбраться из преисподней.

Но Джек находился очень высоко, на уровне крыши, а куча булыжников была далеко внизу, слишком далеко, чтобы прыгнуть. Он спасся от огня, но сумеет ли спуститься, не сломав себе шею? Пламя за его спиной подступало все ближе, а сквозь пролом, в котором он стоял, валил дым.

В этой башне когда-то имелась лестница, шедшая вдоль внутренних стен, – точно такая, как в юго-западной башне, – но она почти полностью разрушилась при обвале. Однако в тех местах, где крепились деревянные ступени, с внешней стороны башни торчали коротенькие обрубки, в дюйм-два длиной, иногда чуть больше. Джек сомневался, что сможет по ним спуститься вниз. Это было бы слишком рискованно. Но тут он почувствовал, как запахло паленым: его накидка начала дымиться. Выбора у него не оставалось.

Джек сел, дотянулся до ближайшего обрубка, ухватился за него обеими руками и, свесив ногу, пошарил ею, пока не наткнулся на опору. Затем опустил другую ногу. Нащупывая путь, он сделал первый шаг, дотянулся до следующей деревяшки и, прежде чем перенести на нее вес, проверил ее на прочность. Эта немного шаталась. Он осторожно наступил, крепко держась руками на случай, если нога сорвется, и он повиснет. Каждый шаг приближал его к груде лежавших на земле камней. По мере того как он спускался, опора становилась все ненадежнее. Джек переставил обутую в валяный башмак ногу на короткий, не длиннее дюйма, брусок, но когда оперся на него, нога соскочила. Другая нога стояла на более длинном обрубке, но когда на него внезапно перешел весь вес, он обломился. Джек изо всех сил старался удержаться, но деревяшки были такими маленькими, что он не смог как следует ухватиться и полетел вниз.

Больно ударившись руками и коленями, он упал на груду камней. Джек был так потрясен и напуган, что на какое-то мгновение подумал: «Я уже умер», но очень скоро понял, что упал удачно. Руки исцарапаны, коленки разбиты, но сам он остался невредим.

Через минуту Джек уже спускался с груды камней, а когда до земли осталось несколько футов, спрыгнул.

Он уцелел. Страх отхлынул, он чувствовал слабость, и ему захотелось расплакаться. Он спасся и был горд: какое удивительное приключение он пережил!

Но это было еще не все. Отсюда виднелась только струйка дыма, а рев огня, оглушительный на чердаке, здесь представлялся отдаленным завыванием ветра. Только алое зарево в окнах собора говорило о том, что там бушует пожар. Но страшный грохот, с каким рухнули последние балки, возможно, кого-нибудь разбудил, и в любой момент из опочивальни мог выскочить монах с заспанными глазами, не понимающий, действительно ли он почувствовал землетрясение или ему почудилось. Джек поджег церковь – это ужаснейшее преступление. Надо как можно скорее сматываться.

Через лужайку он перебежал к гостевому дому. Все было тихо и спокойно. Тяжело дыша, остановился у двери. Если бы он сейчас вошел, то своим дыханием наверняка всех бы разбудил. Джек постарался справиться с одышкой, но из этого ничего не вышло.

И тут тишину разорвали удары колокола. Джек застыл. Если сейчас он не войдет в дом, его увидят. Если войдет…

Дверь распахнулась, и на пороге появилась Марта. Испуганный Джек уставился на нее.

– Ты где был? – тихо спросила она. – От тебя пахнет дымом.

Джек придумал показавшееся правдоподобным объяснение.

– Я только что вышел, – растерянно сказал он. – Услышал колокол и вышел.

– Врунишка, – пролепетала Марта. – Тебя не было целую вечность. Я знаю. Я не спала.

Он понял: ее не провести.

– А кто еще не спал? – взволнованно спросил он.

– Никто, только я.

– Пожалуйста, не говори им, что я уходил.

Она почувствовала в его голосе неподдельный страх и ласково сказала:

– Хорошо. Это будет моей тайной. Не беспокойся.

– Спасибо!

В этот момент, почесывая затылок, вышел Том.

Джек струсил. Что он подумает?

– Что происходит? – спросил Том сонным голосом. – Дымом воняет.

Трясущейся рукой Джек указал на собор.

– Мне кажется… – проговорил он и поперхнулся. С чувством громадного облегчения он вдруг понял, что все складывается как нельзя лучше. Том поверит, что Джек, как и Марта, поднялся минутой раньше. Джек снова заговорил, на этот раз его голос звучал уверенно. – Посмотри на церковь, – сказал он Тому. – Мне кажется, она горит.

II

Филип не привык спать в отдельной спальне. Он скучал по ворочавшимся и сопевшим во сне братьям, по возне, которая поднималась, когда кто-нибудь из старых монахов отправлялся в отхожее место (обычно за ним следовали и другие старики – и эта процессия ужасно забавляла молодежь). Одиночество не мешало Филипу только по вечерам, когда он смертельно уставал, но среди ночи, отслужив заутреню, он уже не мог заставить себя снова лечь. Вместо того чтобы вернуться в свою огромную мягкую постель, он разводил огонь и читал при свече, или, встав на колени, молился, или просто сидел и думал.

Ему было о чем думать. Финансы монастыря находились даже в худшем состоянии, чем он ожидал. Возможно оттого, что монастырь получал слишком мало наличных денег. Он владел обширными землями, но многие хозяйства были отданы в длительную аренду за низкую плату, и некоторые расплачивались с монастырем натурой: столько-то мешков муки, столько-то бочек яблок, столько-то телег репы. Теми хозяйствами, которые не были сданы в аренду, управляли монахи, но им никогда не удавалось произвести излишки продуктов для продажи. Другим важным источником доходов являлись находившиеся в собственности монастыря церкви, платившие ему десятину. Но большинство из них контролировались ризничим, и Филип столкнулся с некоторыми трудностями, когда решил выяснить, сколько тот получал денег и как тратил. Никаких записей на этот счет не велось, однако было ясно, что доходы ризничего слишком малы или он неумело распоряжался ими, чтобы поддерживать церковь в хорошем состоянии, хотя за многие годы собрал внушительную коллекцию драгоценной посуды и украшений.

Филип не мог получить полную картину состояния дел, пока сам не объедет обширные владения монастыря, но общее представление у него имелось. Мало того, на текущие расходы старый приор уже несколько лет занимал деньги у ростовщиков Винчестера и Лондона. Когда Филип узнал об этом, он чуть не впал в уныние.

Но размышляя и молясь, он сумел найти решение. Его план состоял из трех этапов. Он начнет с того, что приберет к рукам доходы монастыря. В настоящее время каждый монастырский чин сам осуществлял контроль за своей долей собственности и исполнял свои обязанности, используя для этого получаемые им деньги: келарь, ризничий, смотритель гостевого дома, воспитатель послушников и надзиратель больницы – все они имели «свои» хозяйства и церкви и ни один в жизни не признался бы, что у него слишком много денег, а когда появлялись хоть какие-то излишки, их старались как можно быстрее потратить, опасаясь, что их отнимут. Филип решил учредить новую должность управляющего хозяйством, чьей заботой будет собирать все полагающиеся монастырю деньги и выдавать каждому ровно столько, сколько ему необходимо.

Разумеется, управляющим должен был быть кто-то, кому бы Филип полностью доверял. Сначала он склонялся к тому, чтобы поручить эту работу Белобрысому Катберту, келарю, но тут же вспомнил, с каким отвращением Катберт относился ко всякого рода писанине. А ведь все доходы и расходы следует заносить в специальную книгу. И тогда Филип решил назначить управляющим брата Милиуса, молодого повара. Он понимал, что его противникам в монастыре любая его кандидатура окажется не по нутру, но командовал здесь он, а большинство монахов, которые либо знают, либо догадываются о тяжелом положении монастыря, его поддержат.

Когда он станет распоряжаться деньгами, Филип приступит к осуществлению второго этапа своего плана.

Арендная плата со всех дальних хозяйств будет взиматься деньгами. Это позволит положить конец дорогостоящим перевозкам продуктов на большие расстояния. Так, в Йоркшире у монастыря имелось владение, которое платило «ренту» в размере двенадцати барашков, и каждый год посылало их в Кингсбридж, хотя стоимость перевозки превышала стоимость самих барашков, да еще половина из них обычно дохли в дороге. В будущем производить продукты для монастыря будут только ближние хозяйства.

Он также планировал изменить существующую систему, при которой каждое хозяйство производило всего понемногу: немного зерна, немного мяса, немного молока и так далее. То есть каждое хозяйство могло произвести разного вида продукции в количестве, достаточном лишь для собственных нужд, вернее сказать, потребить ровно столько, сколько производило. Филип же хотел, чтобы каждое хозяйство сосредоточило свои усилия на производстве чего-то одного, чтобы зерновые выращивались в деревнях Сомерсета, где у монастыря, кроме всего прочего, еще и несколько мельниц. А на зеленых холмах Уилтшира пасся скот: там будут производить масло и мясо. Ну а в маленькой обители Святого-Иоанна-что-в-Лесу выращивали коз и делали сыр.

Но главной задумкой Филипа было превратить все средние хозяйства – те, что располагались на неплодородных или посредственных землях, особенно в гористой местности, – в овцеводческие.

Свое детство он провел в монастыре, который занимался разведением овец (в той части Уэльса все занимались овцеводством), и сколько себя помнил, из года в год цена на шерсть медленно, но неуклонно росла. Через несколько лет овцеводство могло бы решить денежную проблему монастыря.

Это было вторым этапом плана. Третий же этап предполагал разрушение собора и строительство нового.

Существующий собор был стар, некрасив и неудобен, а то, что рухнула северо-западная башня, свидетельствовало о возможной ветхости всего сооружения. Современные церкви строили выше, объемнее и – что самое важное – светлее. В них также были предусмотрены места для гробниц и священных реликвий, которые привлекали паломников. Все чаще в соборах использовались небольшие дополнительные алтари и часовни, воздвигнутые в честь местнопочитаемых святых. Хорошо спроектированная церковь могла привлечь гораздо больше верующих и паломников, чем Кингсбридж сейчас, и таким образом на многие годы обеспечить свое существование. Когда Филип приведет финансы монастыря в полный порядок, он построит новую церковь, символизирующую возрождение Кингсбриджа.

Это станет венцом всей его жизни.

Он подумал, что деньги для начала строительства появятся лет через десять. Боже! Ему тогда будет почти сорок! Но примерно через год он сделает ремонт, который придаст собору если не великолепный, то хотя бы вполне приличный вид.

Теперь, когда у Филипа появился четкий план, он снова чувствовал себя бодрым и полным оптимизма. Обдумывая детали, он услышал неясный шум, словно где-то далеко хлопнула тяжелая дверь. «Должно быть, кто-нибудь бродит в опочивальне или на галерее», – подумал он и, решив, что, если что-то случилось, он об этом очень скоро узнает, снова вернулся мыслями к рентам и налогам. Еще одним важным источником средств для монастыря были дары родителей мальчиков, которые становились послушниками, но для того, чтобы привлекать в монастырь больше детей из зажиточных семей, нужно иметь процветающую школу…

Его размышления вновь были прерваны, на этот раз более мощным ударом, от которого все здание слегка содрогнулось. Это уже не походило на хлопающую дверь. «Да что там происходит?» – недоумевал Филип. Он подошел к окну и распахнул ставни. От ударившего в лицо порыва холодного ветра он поежился. Выглянув, обвел глазами церковь, часовню, крытую галерею, опочивальню и стоящую за ней кухню. В свете луны все выглядело тихо и мирно. Воздух был таким морозным, что, когда он вдохнул, у него заныли зубы. Но все же что-то здесь было не так. Филип принюхался. Он явственно ощущал запах дыма.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Bigod – фанатик, слепой приверженец (древнеангл.).

2

Ex officio – по должности, официально (лат.).

3

Гостия – «жертва» (лат.), маленькая лепешка из пресного пшеничного теста с изображенным на ней распятием или агнцем, употреблявшаяся в обряде причастия.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Всего 10 форматов