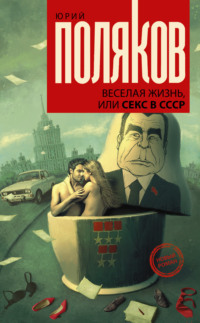

Веселая жизнь, или Секс в СССР

– «Привет тебе, хранительница тайны, за жребием послал нас государь», – еле слышно пропел Лялин.

– Ждет, ждет! – замахала она руками.

Клинский, седой толстяк с синюшным лицом, стоял у окна и жадно, как узник сквозь решетку, смотрел на противоположную сторону улицы Куйбышева, где располагался ЦК КПСС. Я чуть улыбнулся, вспомнив один недавний конфуз с этим небожителем. Уморительная история! Расскажу, если не забуду…

Неторопливо поправив сборчатую штору, завкульт обернулся и шагнул к нам. Мы невольно вытянулись и подравнялись.

– Ну-с, Георгий… – произнес он тихо и протянул мне квелую руку.

– …Михайлович, – подсказал Алиманов.

– Ну-с, Георгий Михайлович, вы все поняли?

– Понял… – твердо ответил я, хотя ничего еще не понимал.

– Не подведете? Все-таки Ковригин – выдающийся писатель, а вы только вступаете в литературу.

– Не подведет, Василий Константинович! – с чувством ответил за меня Лялин и добавил: – У него диссертация по фронтовой поэзии.

– Я не вас пока спрашиваю, – поморщился Клинский и посмотрел мне в глаза. – По фронтовой? «Когда на смерть идут – поют…» Как дальше, забыл?

– «А перед смертью можно плакать. Ведь самый страшный час в бою – час ожидания атаки…» – продолжил я.

– Правильно! «Разрыв – умирает друг…»

– «…И, значит, смерть проходит мимо…» – подхватил я.

– Молодец! Любите Семена Гудзенко?

– Люблю.

– Не подведете? Что-то вид у вас усталый.

– Не подведу. Пишу новую повесть. Работал до утра.

– Это хорошо. Надеемся на вашу зрелость, несмотря на молодость и прежние ошибки. Желаю успеха! – Он снова подарил мне свою вялую руку. – А вы задержитесь! – Клинский поморщился на Алиманова. – Что со справкой?

– В работе… – Втянув голову в атлетические плечи, тот побрел к приставному столику.

Мы с Лялиным вышли в приемную.

– Жоржушка, лапочка! – обнял меня парторг. – Держался ты по-взрослому!

– А про какие ошибки он говорил?

– Забудь.

Николай Геворгиевич заговорщицки подмигнул секретарше:

– «Из скал и та-та-та у нас, варягов, кости…»

– Т-с-с! – Она приложила палец к губам. – Утвердили?

– А то!

– Поздравляю! – Дама расплылась в доброй улыбке, словно мамаша, узнав про первое свидание сына.

– А что князь такой хмурый? – интимно полюбопытствовал Лялин.

– Ой, не спрашивайте! Утром на совещании Виктор Васильевич сделал ему замечание…

– Плохо!

– Да уж чего хорошего!

Клинский умер через три года. Ельцин, став первым секретарем МГК КПСС, из-за пустяка наорал на него, как пьяный прораб на оплошавшего бригадира бетонщиков, – и сердце Рюриковича обиды не снесло. Алиманов жив, долго работал в «Газпроме», теперь обитает на Кипре.

Когда я спускался вниз, на улицу, в голове крутилась концовка знаменитого стихотворения Гудзенко: «…И выковыривал ножом из-под ногтей я кровь чужую».

7. Эротическая контрабанда

Вчера у знакомых на видеоПорнухи навиделся всласть.За что же ты нас так обидела,Рабоче-крестьянская власть?А.Выйдя из горкома, я нашел работающий телефон-автомат и набрал номер Леты. Мне снова ответила старуха:

– Уехала на репетицию.

– А когда вернется?

– Поздно. У нее же сегодня «Пигмалион»…

– Спасибо.

– Кто спрашивает?

– Знакомый.

– У знакомого есть имя?

Я помедлил с ответом. В наушнике тихо пел, доносясь, очевидно, из магнитофона, сладкий, как пахлава, голос Бесо Ахашени. Любит все-таки его наш народ!

– Вы где, молодой человек, ау? Как вас зовут?

– Меня? Антон… – в третий раз соврал я.

– Звоните, Антон, может, хоть вам повезет. Утром после девяти, а вечером после одиннадцати. И передавайте привет Василию с Федором! – диспетчерской скороговоркой протараторила она. – Пока!

Я повесил трубку и побрел к метро.

Кто не знает Бесо Ахашени, знаменитого барда, автора всенародно любимых песенок? Я и сам их мурлыкаю в застолье, особенно про абрикосовую косточку. Правда, с недавних пор он стал сочинять скучные и путаные исторические романы. Главным героем в них был бедный, но гордый горный князь, постоянно спасавший немытую и нечесаную Российскую империю от заслуженного позора. Бесо Шотаевич происходил из семьи видных кавказских революционеров. Они устанавливали на Кавказе Советскую власть, а потом не поладили со Сталиным. Вождь сурово наказал их за троцкизм, под которым, как и под черносотенством, подразумевалось все недоброе. Советскую власть бард ненавидел самозабвенно, но тихо и партийные собрания не прогуливал. Когда в своем черном хромовом пиджаке, интеллигентно сутулясь, он направлялся через ресторан в партком – платить взносы, какая-нибудь впечатлительная дама, забыв про рыбную солянку, шептала вслед: «Ах, Ах-хашени пошел!»

– Подумаешь, песенки пишет, – скрипел зубами задетый за живое кавалер. – Я таких песенок десяток за ночь налялякаю.

– Ну, так и налялякай!

– Не хочу! – обижался кавалер и опустошал рюмку.

И вдруг случилось страшное: в партком пришла «телега» о том, что гражданин и коммунист Ахашени Б. Ш. предпринял пресеченную органами попытку провезти через советскую границу партию видеокассет порнографического содержания. Просим, как говорится, отреагировать и принять меры.

– Что же теперь будет?! – гадали все.

– Разберемся, у нас и место для этого подходящее! – пообещал, улыбаясь, Шуваев и назначил экстренное заседание по персональному делу коммуниста Ахашени.

Соль шутки в том, что партком Московской писательской организации размещался в бывшей спальне князя Святополка-Четвертинского. Причем скромный кабинет Шуваева располагался в отгороженном алькове, где аристократы плодились и размножались, а сами заседания проходили в просторном каминном зале за длинным столом, покрытым, как и полагается, зеленым сукном. В прежние времена тут сидел Генеральный секретарь ССП Александр Фадеев, любивший это место за уникальную близость к ресторану, шумевшему буквально за дверью. Иосиф Виссарионович на заседаниях комитета по Сталинским премиям иной раз спрашивал:

– А почему нет Александра Александровича?

– Болеет душой… – отвечали, отводя глаза.

– Попросите его болеть душой пореже! – вздыхал вождь.

Тем временем история, приключившаяся с бардом, взволновала умы. Из слухов, намеков, догадок и пересказов оформился сюжет конфуза. Ахашени возвращался поездом из Польши, где давал концерт. Там его любили, считая почему-то диссидентом. В этой ненадежной капризной стране народной демократии уже началась ползучая реставрация капитализма. Можно было запросто купить пикантные журналы, брелоки с обнаженными красотками, даже кассеты с эротическими фильмами, как то: «Глубокая глотка», «Эммануэль», «Калигула», «Греческая смоковница» и др. Этим батоно Бесо и воспользовался, так как в отличие от подавляющего большинства граждан СССР имел дома видеомагнитофон. В те годы наличие «видака» решительно выделяло обладателя из общего ряда, как сегодня, скажем, выделяет личный «Порш» или «Ягуар».

Но будучи человеком опасливым и зная о предстоящем таможенном досмотре, бард из предосторожности прилепил кассеты скотчем к внутренней стороне откидывающегося мягкого сиденья. Ехал он, разумеется, в СВ, попивая коньячок с верной спутницей и наблюдая, как мелькают в окне европейские черепичные кровли, которые вскоре должны были смениться ненавистным серым шифером Отечества. Однако таможне предшествовал пограничный контроль.

Напомню, как это происходило, если забыли. В вагон с двух сторон заходили пограничники. Офицер забирал паспорта и вежливо просил пассажиров выйти из купе. Затем туда вбегал сержант-срочник и с заученной сноровкой проверял тесное пространство: подпрыгнув, он озирал глубокую нишу над входом, затем, припав к полу, заглядывал в отсеки внизу, под столиком, и наконец резким движением откидывал сиденья над багажными полостями. Видимо, инструкцию по проверке купе разработали в далекие годы, когда белополяки или белофинны норовили заслать к нам, спрятав в вагонных пустотах, шпионов и диверсантов, их надо было обнаружить и обезвредить стремительно, не дав опомниться. И хотя после победы во Второй мировой войне вокруг СССР образовался дорогостоящий и, как показала история, ненадежный пояс союзных держав Варшавского договора, бдительную инструкцию отменить забыли.

Офицер-пограничник, конечно, узнал барда, нежно попросил выйти из купе и запустил для формальной проверки сноровистого сержанта: порядок есть порядок. Тот влетел, подпрыгнул, припал, заученно откинул сиденья и оторопел: на него в упор смотрели выпуклые женские ягодицы, налитые девичьи груди и пикантно стриженные дамские лобки, едва прикрытые кружевами. Я сам тянул срочную службу в Германии и доложу вам: молодому призывному организму, измученному казарменным воздержанием, увидать вдруг такое – испытание. Однажды ефрейтор Пырков принес в нашу батарею колоду веселых карт – и всю ночь потом двухъярусные койки шатались и скрежетали от ворочавшихся и содрогавшихся молодых тел. Бром не помог.

– Товарищ майор, идите сюда… – сдавленно позвал сержант.

– Ну что еще там такое? – недовольно отозвался офицер, объяснявший барду, как он любит песенку про голубой трамвай.

– Посмотрите, что здесь…

Командир посмотрел и крякнул.

– Ваше?

– Мое… – смутился Ахашени.

– Ну, зачем же так? Положили бы в чемодан. Вас-то уж никто не стал бы досматривать.

– Могу спрятать.

– Теперь поздно. Надо протокол составлять. Служба! Сержант, зови таможню. Извините!

По тогдашним суровым законам о проступках, порочащих звание советского гражданина, следовало сообщать по месту работы. Не важно: подрался ты в бане, уснул спьяну на лавочке у Большого театра или обрюхатил в командировке мечтательную провинциалку, – обо всем полагалось сигнализировать на службу, а если провинившийся состоял в рядах КПСС, то и в партком.

На экстренном заседании по персональному делу коммуниста Ахашени китайскому яблоку упасть было негде. Собрались все члены парткома, включая больных и командированных. Кто-то даже, не досидев положенный срок в Доме творчества, примчался в Москву: не каждый день знаменитых бардов прихватывают на «клубничке». Тут надо сказать, наш партком не был однороден, имелись свои ястребы, голуби и дятлы. Любопытно, что 21 августа 1991 года в одночасье многие сменили оперения, но про это как-нибудь в другой раз.

И вот обмишурившийся Бесо Шатоевич в своем знаменитом хромовом пиджаке предстал перед товарищами по партии. На вопрос, как же он дошел до такой жизни, Ахашени, пряча глаза, всерьез стал объяснять, что-де пишет новый исторический роман, где есть у него отчетливая любовная линия с довольно откровенными эротическими сценами, необходимыми для раскрытия духовного мира героев. А так как он сам по возрасту и немощи давно забыл плотские реалии, то решил освежить интимную сторону бытия при помощи эротических фильмов, сознавая и презирая их низкий идейно-художественный уровень. С этим и только с этим связана его попытка ввезти в страну несколько пикантных видеокассет…

– Но вы же знали, что это запрещено! – заклекотала «ястребица» Метелина.

– Знал. Виноват. Подвела жажда художественной достоверности.

– Большому таланту многое прощается… – прогулил «голубь» по фамилии Дусин.

– Тихо! У нас тут персональное дело коммуниста, а не таланта, – поправил Шуваев, с трудом сдерживая ухмылку.

– В уставе нашей партии нет слова «талант», – поддержал «дятел» Ардаматов.

– Бесо, а где ж твои милашки в «комбинашке», конфисковали? – захохотал Герой Советского Союза Борозда.

– Правильно, – поддержал глухой, как тетерев, Гриша Красный. – Я тоже вспоминаю дело писателя Малашкина в двадцать седьмом году…

– Товарищи, давайте поближе к современности, – перебил партсек. – Бесо Шотаевич, вы осознаете аморализм вашего проступка?

– Осознаю, но партия учит нас не отрываться от жизни, а мой возраст…

Члены парткома сидели, пряча хитрые, а то и блудливые улыбки. Кто-то не утерпел и весело хрюкнул. Все понимали, бард лукавит: женат он не первым браком на сравнительно молодой особе, вряд ли позволяющей ему совсем уж забыть телесную сторону бытия. Но крови никто не жаждал: Советской власти Ахашени не изменял, в грех диссидентства не впадал, сионизмом и русофильством не баловался. За что же его всерьез карать? За жажду художественной достоверности? Тогда на его месте может оказаться каждый.

Партком, выслушав сбивчивые оправдания, попросил виноватого выйти за дверь, в ресторан. Посоветовались и решили вынести выговор без занесения, а это вроде товарищеского «ай-ай-ай». О партийных взысканиях тех времен я еще, может быть, расскажу, если не забуду. Затем призвали эротического контрабандиста. Шуваев, ухмыляясь, объявил приговор и выразил уверенность, что в следующий раз, взыскуя художественной достоверности, Ахашени не станет провозить через границу порнуху, обойдясь внутрисоюзным и внутрисемейным материалом.

– Сущая правда! – поддержал Борозда. – Молодых бабешек кругом – обцелуйся!

Ахашени сердечно поблагодарил за дружеское понимание, но не проставился, хотя все этого ждали. Впрочем, его скаредность, редко встречающаяся у кавказцев, была общеизвестна. Важнее другое: несмотря на снисходительность коллег, «проработка» сильно задела самолюбие барда, и едва Советская власть зашаталась, он оказался в первых рядах тех, кто «давил гадину». После разгона КПСС уже никто не мешал ему освежать эротические впечатления всеми доступными способами. Последний роман с юной дамой он вкусил в городе влюбленных Венеции, куда убыл из Отечества, взбаламученного не без его помощи. Там он и умер вскоре в состоянии сердечной увлеченности, что вызывает только хорошую мужскую зависть.

8. Мороженая свинина

Мой друг, не помышляй о многом,Смирись и не перечь судьбе!Мы ходим по земле под Богом,Под «мухою» и КаГеБе…А.Вторник у нас в «Стописе» – полусвободный день, когда все приходят в себя после выпускной горячки. Вчера за полночь был подписан и отпечатан свежий номер, который вел Макетсон – наш ответственный секретарь, поэтому я и смог оторваться на свидание с вероломной Летой, а затем с горя напиться пива с водкой. Голова утробно болела, а душа страдала от жестокого партийного поручения, обрушившегося на меня, как ледяная глыба с нечищеной зимней крыши.

Поэтому, выйдя из метро на «Баррикадной», я поспешил не в редакцию, а в Дом литераторов, чтобы оздоровиться, перекусить и обдумать случившееся. Посоветоваться я ни с кем не мог, не имел права: Лялин на прощание меня обнял и пропел приказ строго блюсти государственную тайну: «Ты смотри, никому не рассказывай, что душа лишь тобою полна…»

Однако странное предчувствие, что мое задание уже ни для кого не секрет, появилось у меня, едва я открыл тяжелую дверь писательского клуба. У входа, как всегда, стоял на своем посту администратор Семен Аркадьевич Бородинский, бодрый старичок, ростом чуть выше циркового лилипута. Смолоду он служил в Ансамбле песни и пляски Красной Армии, где его выпускали на сцену в паре с высоченным русоволосым бойцом для забавы простодушных военных зрителей. Выплясав пенсию, Бородинский устроился в ЦДЛ и сторожил двери лет уже двадцать, подозрительно оглядывая каждого вошедшего и спрашивая фальцетом:

– Ваш билет?

– Забыл…

– Покиньте дом!

Семен Аркадьевич прославился тем, что однажды не пустил на порог члена Политбюро ЦК КПСС Микояна, приехавшего пообщаться с писателями.

– Ваш билет! – потребовал он у соратника Сталина.

– Мой билет – мои усы! – хотел отшутиться государственный муж.

– С усами – в парикмахерскую. Покиньте дом!

К дурному администратору придвинулся здоровяк в штатском, которому Бородинский едва доставал до кобуры, выпиравшей из-под пиджака.

– Идиот, это же Микоян!

– Какой еще Микоян? – начал зеленеть Семен Аркадьевич.

– Анастас Иванович, какой же еще!

– Ах, Анастас Иванович! – лучезарно улыбнулся цербер. – Добро пожаловать, Анастас Иванович, в наш дом! – и упал без чувств.

Микоян был польщен этим обморочным трепетом и запретил увольнять оскандалившегося администратора. Будучи молодым поэтом, я старался всеми правдами и неправдами проникнуть в ЦДЛ, чтобы выпить, закусить и пообщаться с коллегами. Бородинский не раз, крича: «Покиньте дом!» – гнал меня вон. Потом, по мере того, как я обживался в литературе, приобретая некоторую известность, он становился снисходительнее, даже деликатно отворачивался, чтобы я, безбилетный сочинитель, мог прошмыгнуть мимо. Ну а когда в 1981 году мне вручили членское удостоверение с золотым тиснением на пурпурной коже, Семен Аркадьевич стал встречать меня дружеской улыбкой, останавливая жестом попытку предъявить-таки билет. А мне этого так хотелось… Но в тот день Бородинский встретил меня не улыбкой, а почтительной суровостью, он даже чуть вытянулся по стойке «смирно». Я не придал этому значения, а зря…

Вешалки гардероба напоминали голые ветки облетевшего леса: до начала вечерних мероприятий Дом литераторов пустовал, если днем не проводили собрания творческих объединений – прозаиков, критиков, переводчиков, поэтов, драматургов, детско-юношеских писателей. Куртку у меня принял лысый, как пушечное ядро, Федор Донатович, прозванный за немногословность «Данетычем». Ветеран войны, он всю жизнь отдал армии, служил старшиной, и даже суровые его морщины напоминали складки сапожного голенища. Теперь вот прирабатывал к пенсии, принимая и выдавая одежду. Мою куртку Данетыч, как и положено, определил без номерка на боковую вешалку для сотрудников.

– Газеты еще не приносили? – спросил я.

– Нет, – ответил он.

– А Козловский сегодня будет?

– Да.

Сначала я спустился в нижний буфет. Там Володя Шлионский в окружении друзей-собутыльников читал новые стихи. Он стоял на стуле, как пьяный памятник, размахивал пустой рюмкой, декламируя:

…И всю ночь огоньки маникюраМою кожу сжигают впотьмах…– Гений! – лезла к нему целоваться нетрезвая дама в платье цвета первомайской демонстрации.

Увидев меня, поэт замолк и странно усмехнулся. Остальные тоже зашептались, посматривая в мою сторону не то с осуждением, не то с опаской.

– Да ну его к черту! – воскликнула дама. – Читай, Володенька, читай!

Я понял: в нижнем буфете сосредоточиться и обдумать ситуацию не получится, лучше сесть в Пестром зале, наверху, если уже закончились комплексные обеды. Но там обнаружилась другая напасть: усталый человек со шкиперской бородкой спал в углу, уткнувшись лбом в полированный стол. Стасик Гагаров третий месяц праздновал выход в свет своего нового романа, начинавшегося, помню, словами: «Город Женева расположен на берегу одноименного озера…» Пробуждение Гагарова не обещало ничего, кроме пьяного вязкого дружелюбия, внезапно переходящего в ненависть. Через три года, когда в стране начнется антиалкогольная кампания, Стас зашьется и возглавит Общество трезвости Союза писателей, будет обходить столики, по-чекистски принюхиваясь: не плеснул ли кто в «Байкал» запрещенную водку или, не дай бог, коньяк. Но его борьба с пьянством продлится недолго, он внезапно умрет: природа не прощает вероломства. А как еще назвать резкое прекращение притока в организм алкоголя, к коему и почки, и печень, и сердце привыкли за десятилетия совместной жизни?

Тогда я решил осесть в баре. Но там меня ждала иная угроза: за стойкой с угрюмой целеустремленностью нарезывался лидер «тихой лирики» мрачный Анатолий Перебреев. Как-то он сломал челюсть фокуснику Игорю Кио, тот показался ему слишком оптимистичным. Послав всемирно известного артиста в нокаут, тихий лирик буркнул: «Ненавижу иллюзии!» – и заказал еще водки. За этот варварский поступок ему на год запретили посещать ЦДЛ. Сидеть с ним рядом мне не хотелось: опасно, да и дышать трудно: подобная атмосфера, думаю, царит на планетах, где в недрах идут не термоядерные, а самогонные процессы. Умер Перебреев в конце 1980-х. По слухам, запил литром водки какой-то мужской возбудитель, привезенный друзьями из Индии. Что и говорить: по-гусарски!

Я прошел в знаменитый Дубовый зал, где располагался один из лучших ресторанов тогдашней Москвы. Здесь же иногда прощались с видными литературными покойниками, как минимум лауреатами Госпремии. Возле резной колонны ставили принесенный из подсобки черный наклонный постамент, на него водружали гроб. Панихида начиналась обычно в 12.00. К часу дня уже ничто не напоминало о недавней скорбной церемонии: столы-стулья возвращались на свои места, а на скатертях тарелки, бокалы и приборы ждали оголодавших писателей. Лишь еловый запах витал в воздухе, гонимый ароматами солянки или горохового супа. Кстати, почему-то именно столик у колонны, где обычно ставили гроб, считался особенно престижным и всегда был зарезервирован для важных гостей.

Сегодня на почетном месте громоздился усатый, пузатый Вовин – знаменитый ведущий «Международной панорамы», член Центральной ревизионной комиссии КПСС и, как бы мы теперь сказали, спичрайтер Брежнева. Афоризм века «Экономика должна быть экономной» придумал он. Если бы мне кто-нибудь сказал тогда, что в 91-м Вовин станет крутым антикоммунистом и послом России в Израиле, я бы расхохотался. Однако именно так и случилось. Перед ним торчала початая бутылка шампанского, а на огромном блюде дымился шашлык. Его живот был столь велик, что до мяса обозреватель еще кое-как с помощью вилки дотягивался, но бутылки достичь не мог и всякий раз, чтобы наполнить бокал, звал Алика – голубую достопримечательность ресторана. Манерами официант напоминал капризную модницу в брючном костюме и вел себя с томной жеманностью, которая тогда была в редкость, на него даже приходили специально посмотреть. Теперь, чтобы увидеть такое, достаточно включить телевизор.

– Алик! – в очередной раз позвал Вовин, указывая пальцем, напоминающим финик, на опустевший бокал.

– Ну, вот опять… – проворчал халдей, нервно поправляя локон. – И куда только влезает!

Под высоким витражным окном неприметно пил кофе Ярополк Васильевич Сазанович, заурядный румяный дедок с седой стрижкой. Он занимал незначительную должность консультанта правления, но сидел в отдельном кабинете и выполнял таинственные поручения. Сазанович лет тридцать был разведчиком-нелегалом в Скандинавии, спалился из-за «крота», заведшегося в Москве, и его, резидента, едва успели вывезти через Финляндию на родину в рефрижераторе с мясом. Но «крота» разоблачили гораздо позже, а тогда провал объяснили слабой конспирацией, Сазановича сослали в Союз писателей, где он дорабатывал до пенсии, заодно, чтобы не терять навыки, приглядывая за писателями, склонными по легкомыслию к антигосударственным проступкам. Бывший нелегал молча кивнул на свободное место рядом с собой. Я подсел.

– Обедал? – спросил он.

– Нет еще.

– Вырезка сегодня хорошая. Конечно, не такая, как у норвегов, но не пожалеешь.

Ярополк Васильевич говорил вполне отчетливо, но с неуловимым акцентом, привязавшимся за годы жизни на чужбине, и очень тихо, почти не разжимая губ. Видимо, этому специально учат шпионов, чтобы нельзя было подслушать или угадать сказанное по артикуляции.

Я позвал Алика. Он принял заказ с неприязнью и ушел, покачивая бедрами.

– Ну что, влип? – спросил Сазанович, помешивая ложечкой кофе.

– Вы уже знаете? – удивился я.

– Гоша, государство – это люди, а государственная тайна – это слова. Понял? Зря ты согласился.

– Почему?

– Скоро поймешь.

– А как отказаться?

– Сказал бы, что ты внебрачный сын Ковригина, – скупо улыбнулся Сазанович.

– Не сообразил. А что я мог? Это же партийное поручение…

– Бывают поручения, Гоша, после которых тебя вместе с мороженой свининой вывозят… – На его лице выразилась неизбывная обида.

– И что теперь делать?

– Попытаться понять, зачем и кому все это понадобилось, почему выбрали именно тебя и чего они от тебя хотят. Ошибешься – костей не соберешь. Просчитаешь и сделаешь верный ход – выиграешь. Мысли и существуй! Ну, давай, к вырезке возьми соус ткемали. Томатный – подкис.

Сазанович встал, положил на стол рубль с мелочью, подумав, добавил гривенник и скрылся. Следом за ним, жадно допив шампанское, бросив на скатерть мятую десятку и едва не опрокинув животом стол, поднялся Вовин. Пыхтя и отдуваясь, он двинулся к выходу, а, проходя мимо меня, погрозил пальцем-фиником. Сердце мое упало: «И этот уже знает!»

– Что пить-то будешь? – грубо спросил халдей.

– Водку. Сто пятьдесят.

– Мужлан! – проворчал официант, удаляясь.

В зал шумно вошел контр-адмирал, он вел за руку лысого круглолицего пузана годков тридцати, похожего на раскормленного неряху-подростка. Хлопая поросячьими ресницами, тот ковырял в носу.

– Покушать, Тимур Аркадьевич? – сразу подлетел Алик, обожавший начальство.

– И выпить тоже! – раскатисто ответил флотоводец, заведовавший отделом в газете «Правда».

9. Кому это надо?