Птичий рынок

Именно с этой его безмятежностью мы как раз справляемся хуже всего. Веня, который вспомнил об ужине, или заскучал, или просто решил кого-нибудь расцеловать, не начинает осторожничать и беречься. Он просто бежит, и всё. Как если бы ничего не было – ни разорванных связок, ни шурупов в коленке. Уверенный в том, что проблема какой-то дурацкой задней ноги, которую он ни разу в жизни не видел даже, устроится как-нибудь без его, Вениного, участия. Бежит без сомнений, на трех хороших ногах и одной негодной, не сбавляя скорости. Убежденный, что Вселенная подсуетится сама. Ну и, в общем, она так и сделала, подсуетилась. Вместо четвертой Вениной ноги теперь – я. И по нехитрым Вениным делам мы всегда вскакиваем и бежим все вместе, я и остальные три ноги. Не расстаемся.

Не буду скрывать, из всех моих карьерных поворотов этот – самый пока неожиданный. Ну то есть я надеялась, что сгожусь еще для чего-нибудь эдакого, знаете. Напишу еще один роман или, например, сценарий. Но в моей условной трудовой книжке в графе “должность” сейчас записано: задняя Венина нога. Левая. А всё остальное уже так, фриланс.

И все-таки я по-прежнему смеюсь сорок раз в день, потому что счастлива. И мне всё так же больно. Потому что любовь.

Роман Сенчин

А папа?

Наверное, и до этого у Гордея была жизнь. Наверное, он плакал, смеялся, смотрел телевизор, играл в игрушки, рыл пещерки в песочнице, знакомился, дружил и ссорился с мальчиками и девочками. Но теперь он ничего не помнил о том времени. Еще совсем недавнем, вчерашнем. Оно забылось, как сон утром. Лишь пестрые блики, ощущение, что там было важное – хорошее и плохое, – а что именно пропало. Стерлось, испарилось, исчезло.

Остались лишь мама, знакомая одежда на нем и две большие сумки на колесиках, возле которых он, Гордей, стоял недавно радостный и довольный, ел что-то сладкое и душистое. И воздух пах тогда вкусно, и много-много теплой воды было перед его глазами, и нестрашно кричали бело-серые быстрые птицы в небе… Но где это было, где он стоял…

Теперь эти сумки мама катила то ли с физическим, то ли с каким-то другим усилием и стонала. Гордей пытался ей помогать, а мама говорила сердито и мокро:

– Да не висни ты! Не висни, господи!

Пришли туда, где много людей, и все с сумками, чемоданами, тележками. Одна тележка чуть не сбила Гордея с ног; он вовремя спрятался за маму…

Остановились у вереницы одинаковых домиков на колесах. Домики походили на лежащие на боку огромные чемоданы, но в них были окна.

– Мама, это поезд? – спросил Гордей, обмирая от радости и страха.

– Поезд, поезд… Вон наш вагон…

Мама подала бумаги женщине в синем костюме. Та посмотрела и сказала:

– Места девятое, десятое.

Дверь была высоко, к ней вела лесенка. Мама стала поднимать сумки, но у нее не получалось.

– Помогите, – попросила мужчину, стоящего рядом и ждущего своей очереди забраться в вагон.

– Я не носильщик, – сказал мужчина.

Мама прошипела что-то, собралась с силами и закинула сначала одну сумку, потом другую.

– А и хрен с ним, – хохотнула зло, – всё равно больше рожать не хочу!.. Гордей, залазь. Живо!

Долго ли они ехали в поезде, он не понял. Стал осматривать полки, столы – один на палочке, другой висящий без всего, окна с двух сторон, в которых побежали дома, деревья, облака, и уснул.

Разбудила мама – вытолкнула из уютного мирка, который сразу забылся, – усталым и строгим голосом:

– Поднимайся. Сейчас выходить.

Гордей сел, ощупал себя, понял, что одет, готов, и тут же веки отяжелели, голова склонилась…

– Пошли-пошли!

Одну сумку мама несла в руке, другую катила. Он плелся сзади, боясь спрашивать, куда они едут, где сейчас выйдут. Вагон покачивался, и Гордей ударялся о разные выпирающие в проход штуковины. Было больно, но жаловаться он не смел…

У двери стояла та женщина в синем костюме. Когда поезд стал тормозить, отомкнула ее большим ключом, а когда почти остановился – открыла.

Наклонилась и с лязгом опустила лесенку.

– Минуту стоим, – сказала маме.

Мама дернулась:

– Так пропустите!

Женщина подвинулась, и мама стала спускать по ступенькам первую сумку. Сумка опускалась медленно; мама плюнула – “тьфу!” – и бросила ее вниз. Потом так же – вторую. Подхватила Гордея… Гордей хотел сказать, что он может сам. Угадал: не надо. С мамой сейчас не надо спорить. И даже говорить ей ничего не надо. Лучше молчать.

На улице было странно. Вроде тепло, но приходили волны сырого холода, и тело начинало дрожать; вроде темно, а с одной стороны небо краснело и выше сочно синело, как та теплая вода в забытом хорошем месте.

Под вагонами шикнуло, и поезд поехал. Сначала медленно, через силу, но тут же набрал скорость, и последние вагоны промчались мимо Гордея и мамы так, что завихрило.

Мама открыла одну сумку, вытащила кофту. Протянула Гордею:

– Одевай.

Он послушно стал надевать. Но запутался, и мама, всхлипнув, резкими движениями ему помогла.

– Пойдем на вокзал.

Вокзал был большой комнатой с сиденьями. На нескольких скрючились во сне люди. Мама посмотрела на часы и пробормотала:

– Еще два часа. Черт… – Повернулась к Гордею: – В туалет хочешь?

– Нет. – Он честно не хотел.

– Садись тогда. Поспи.

Он сел, положил голову на спинку сиденья, закрыл глаза.

Спать теперь не получалось, но он мужественно сидел так, с закрытыми глазами. Казалось, если будет слушаться, что-то изменится. Снова станет как в том времени, которое теперь он не помнил. Только ощущал.

Может, потому и не помнил, что там было хорошо и понятно – для чего запоминать? А вот это всё, происходящее сейчас, он, знал, запомнит. И будет долго разбираться, что происходило, зачем сумки на колесиках, такая, будто чужая, мама, зачем поезд, вокзал, это неудобное сиденье…

– Пора, – раздался мамин голос, и сразу за этим – легкий тычок: – Встаем. Сейчас автобус приедет.

Автобус оказался коротким, с одной дверью и узким проходом внутри. А людей – много, все места заняты. Стоявшие люди ругались на маму, что она всё заставила своими сумками.

– Я за багаж заплатила! – отвечала мама металлически.

Люди продолжали ругаться. Гордей жался к сумкам.

Потом автобус поехал, и люди постепенно стихли.

Дорога была в ямах и кочках, Гордея подбрасывало, болтало, и вскоре он почувствовал, что в глубине горла стало горько, там забулькало.

– Мама, – позвал он.

– Что? – Мама пригляделась и стала доставать что-то из кармана. – Тошнит? – Развернула пакет. – Давай сюда вот.

Гордея вырвало. Чуть-чуть. Наверное, потому, что он давно ничего не ел и не пил. И еще – он изо всех сил сдерживался. Было стыдно, что это с ним случилось. Все вокруг ведь нормально едут.

От этой мысли – что он сдерживается – Гордея затошнило снова. Мама подставила пакет и кому-то в сторону зло сказала:

– Вместо того чтоб кривиться, место бы уступили.

– Аха, я должен такие деньжищи за билет выкладывать и еще стоя ехать, – ответил хрипловатый мужской голос. – Щ-щас!

Люди снова стали ругаться. Но теперь ругали не маму, а этого мужчину с хрипловатым голосом. А одна пожилая женщина поманила Гордея:

– Иди, милый, ко мне на коленки.

Гордей замотал головой, а мама толкнула его:

– Ну-ка давай. Еще в обморок хлопнуться не хватало. Иди, сказала!

Гордей не любил чужих людей, не привык к ним. В садик его пока не отдавали, и он не научился быть в коллективе. Разве что на детской площадке, но тех детей он теперь забыл.

А автобус был тем самым коллективом. Не дружным, и все-таки каким-то единым.

– Иди, иди, – говорили люди с разных сторон. – Посидишь, ножки отдохнут, животик уляжется.

На мягких ногах женщины действительно стало получше. И Гордей не заметил, как положил голову ей на грудь, а потом свернулся калачиком, приобнял… Ему стало казаться, не мыслями, не словами, а неосознанным чувством, что он в кроватке, как совсем маленький, и ее, эту мягкую, теплую кроватку, покачивают бережные руки. Мамины или кого-то еще, родного.

И опять тормошение.

– Просыпайся! Вставай, говорю! Подъезжаем!

Гордей с великим усилием вернулся из дремы. Жалобно стал оглядываться вокруг, не понимая уже, где он, что ему делать.

– Пора тебе, милый, – сказала женщина, – мама зовет. – И спустила в проход меж сидений.

Мама была в начале автобуса. Устраивала там сумки у двери.

– Шагай сюда живо! – велела Гордею.

Потом шли по улице без асфальта. Вместо асфальта была кочковатая земля, ямки присыпаны чем-то серым, хрустящим. Может быть, потом, когда подрастет, Гордей узнает, что это зола от сгоревшего угля.

Справа и слева домики в один этаж, ворота, покрашенные синим или зеленым, тянулись щелястые заборы… Улица была длинная, однообразная, и уставший Гордей не верил, что у нее есть конец.

У одних ворот, некрашеных, деревянных, мама остановилась.

– Ну вот, – выдохнула успокоенно.

А Гордею стало страшно от этого выдоха. Словно мама поставила точку, но поставила в неправильном месте. Он слышал, что писать это очень сложно. Кроме букв есть еще точки, запятые, какие-то другие знаки, и если их поставить не там, то слова станут означать не то, что нужно.

Мама взялась за железное кольцо и открыла калитку в воротах. Перекатила через деревянный порожек-доску сумки. Одну, другую. Оглянулась на Гордея:

– Заходи. Чего ты…

Он послушно вошел на заросший травой двор. По центру трава была низкая, а вдоль забора, у ворот – высокая, волосатая, с темно-зелеными листьями.

– Это крапива, – сказала мама, – ее не трогай. Кусается.

В мамином голосе появилась жизнь, даже что-то веселое… Нет, не веселое, а такое, от чего Гордею стало легче. Захотелось прыгать, играть.

Слева стоял домик, в нем была обитая черным потрескавшимся материалом дверь. Дверь заскрипела, когда мама потянула ее на себя.

– Тёть Тань, – позвала мама. – Ты тут?

Из глубины домика ей что-то ответили.

– Пойдем, – сказала мама, втаскивая сумки в полутьму.

В этой полутьме было душно и жутко. Так, наверное, выглядит жилище Бабы-яги. А вот и она. Темная, в платке, налезающем на лицо, в сером переднике. И скрипуче она говорит:

– А, прибыли? Я уж и ждать перестала.

– Да всё так… – жалобно отозвалась мама, стала объяснять: – Думала, наладится еще. Ждала тоже…

– Ну чего ж, проходите. – И Баба-яга, наоборот, сама пошла к ним; Гордей прижался к маме. – А это и есть твой?

Мама быстро и мелко закивала:

– Он. Гордей.

– Не дождалась Ольга-то. Не увидала.

– Да-а…

– А как его так, ну, ласково называть?

Мама посмотрела на Гордея:

– Гордюша, наверно.

– Гордюша… Это от “гордый”, получается.

– Ну, не знаю. Можно Гордейка как-нибудь…

– Ладно, проходите. Чего в пороге мяться…

Мама подтолкнула Гордея вперед:

– Познакомься, это баба Таня. Твоей родной бабушки Оли сестра. И тоже, значит, твоя бабушка. Понял?

В доме пахло невкусно. И то ли от этого запаха, то ли от усталости Гордея снова стало тошнить. Он глотал набегающую изнутри в рот горечь обратно, а она возвращалась.

– Как доехали-то? – спросила баба Таня.

– Боле-мене… Доехали.

– Есть, поди, хотите?

– Я бы поела. Привезла тут кой-чего. – Мама стала открывать одну из сумок.

– Доставай-доставай. У меня-то не шибко. Пенсю почти всю Виктору отсылаю. До сих пор всё работу найти не может… В наше время каждая рука наперечет была, а теперь – гуля-ай…

– Я деньги оставлю, – перебила мама. – Вы Гордея как-нибудь… ну, чтобы не голодал хоть…

Баба Таня всплеснула руками, передник колыхнулся, как лист картона.

– Ты чего молоть начала?! Голодать, ишь! Хлеб с медом всегда будут. У меня ж хахалёк пять ульев держит. – Она заговорила тише и как-то сладенько. – Геннадия помнишь? Вот он ко мне, как свою схоронил, прям лезет, как этот… Так. Картошки полно подполье… Огород счас пойдет, огурцы все в зародках… Голодать он будет… Придумала!

– Спасибо, спасибо, теть Тань, – дергала головой мама. – Я так… вырвалось.

– Много у вас вырывается… С ума послетали в городах, вот и беситесь. Своды-разводы… Держать себя надо, чтоб не вырывалось… Ладно, руки вон мойте и давайте есть, что ли. С дороги-то…

– Я не хочу, – твердо сказал Гордей.

Мама посмотрела на него; лицо ее было страшным.

– Как – не хочешь?

Гордей представил, что в него насильно запихивают чужой ложкой из чужой тарелки что-то теплое и вязкое, как каша, и ему стало противно до слез.

– Не хочу, ма-ам!

– Ты со вчерашнего вечера ничего…

– А не уговаривай, – сказала баба Таня. – Не уговаривай. Захочет – сам подойдет, просить станет. Чего баловать? – И махнула Гордею на дверь: – Поди погуляй, двор погляди.

Мама испугалась:

– Как он один там?

– А чего? Калитку закрыла?.. И пускай. Надышится, аппетита наберется… Собаки у меня нету… Ох, изнежились вы там, и ребятишек таких же ростите. До пенсии ширинку им будете расстегивать, чтоб пописили.

– Ладно, Гордей, иди, – разрешила-велела мама и сама открыла ему дверь, не уточняя, хочет он гулять или нет. – Только на улицу не выходи. Понял?

Гордей постоял несколько секунд – пугало новое место, но и оставаться здесь, в домике, было тяжело и опасно. Останется, и начнут кормить, а он не будет, и мама заругается, может и шлепнуть… Он шагнул, снова постоял, теперь на крылечке, и пошел по двору.

Двор был скучный – ни качелей, ни песочницы… Гордей подобрал кривую палочку, представил, что это сабля, а он – воин. Нужен был враг… Ударил по высокой травине с темно-зелеными листьями и волосатым стеблем. Травина дернулась и, надломившись, повалилась на Гордея. Он быстро попятился.

Постоял, глядя на поверженного противника и, размахнувшись, ударил по второй травине. Та стала падать вбок, на другие травины, но вдруг изменила направление…

На этот раз отскочить он не успел, и листья задели его по руке.

Сначала Гордей ничего не почувствовал, а потом руку защипало, зацарапало… Он выронил палку, схватил здоровой рукой раненую, сжал. Глазам стало мокро; он побежал было к маме, но тут же передумал.

Не надо. Потерпит. Тем более колет и щиплет не так уж сильно. Потер кожу, прислушался. Да, боль стихала.

Поднял палку и ударил по третьей травине. И сразу побежал спиной вперед. Когда третья лежала на земле, опять подошел к зарослям. Врагов было много…

– Привет, – сказали ему; будто сама трава сказала. – Ты кто?

Гордей опустил палку, присмотрелся. Сквозь стебли и щели забора на него смотрели дети.

– Я – Гордей, – четко, выговаривая сложную “р”, ответил он.

– А ты откуда?

– Я – приехал.

– К баб Тане?

Гордей помолчал и сказал:

– Да, к бабе Тане. – И добавил для твердости: – Я с мамой приехал.

Дети за забором помолчали, потом кто-то из них спросил осторожно:

– А кто твоя мама?

Гордей не знал, кто его мама, кроме того, что она его мама. Но он вспомнил нужное слово и ответил:

– Директор.

Дети снова помолчали. И задали новый, еще более сложный вопрос:

– А папа?

– Папа…

Да, про человека, которого называют “папа”, Гордей слышал. Он такой же важный, как мама, но другой… “Мама и папа”. Но своего папу он не мог вынуть из забытого им времени.

И Гордей сказал:

– Мой папа – президент!

За забором засмеялись.

– Путин?

Слово “Путин” Гордей знал. По телевизору часто говорили это слово, и мама тоже иногда. Но оно не подходило для папы. А “президент” – подходило.

– Не Путин. Другой президент. – Гордей замялся, но фантазия выручила: – Он всеми машинами управляет. Как на них ездят.

Дети пошептались и позвали:

– Выходи играть.

Вот так запросто пойти к незнакомым было нельзя. Мало ли. Да и мама разозлится. Она его далеко никогда не отпускала, и что он точно хорошо помнил, так это ее крики во время прогулок: “Гордей, ты куда?! Вернулся сейчас же! Быстро ко мне!”

Но не пойти к детям нужно было как-то с достоинством. И тут помог голод – забурчал в животе, стал щипать.

– Я есть хочу, – сказал Гордей и пошел в дом.

Вслед раздалось:

– Вынеси печенюшек!

– И конфет!..

Есть пришлось согревшуюся в сумке, липкую колбасу с хлебом. Гордей жевал и пытался вспомнить, кто по-честному его мама и папа. Папа был, точно был, но какой он, Гордей не мог представить. И мама не рассказывала про папу…

– Мам, – спросил, – а ты кто?

– Х-хо! – Мама посмотрела на бабу Таню, ища у нее поддержки в своем изумлении. – Я твоя мама! Нет?

– Я знаю… А ты начальник?

– Хотя бы для тебя да, начальник. Не будешь слушаться – такой выговор по жопе влеплю.

Гордей кивнул, потом, решившись, спросил еще:

– А папа кто?

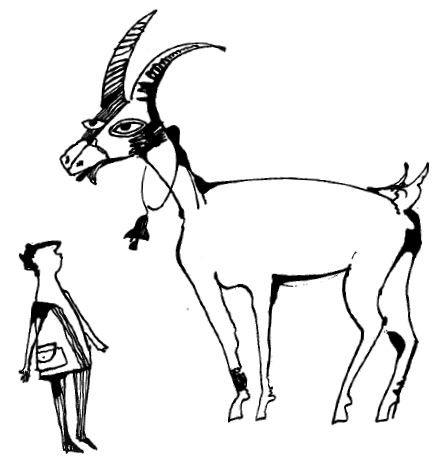

– Папа?.. Папа – козел с бубенчиком.

Баба Таня печально вздохнула, а мама повторила твердо, колюче:

– Козел.

Что такое “козел”, Гордею было известно. Такое животное с рогами. Некрасивое и противное. И опасное – бодается.

Что оно могло быть его папой, он не поверил. Хотя как-то он видел по телевизору, как один мальчик превратился в козленка, потому что попил грязной воды из лужи. И сестра мальчика очень плакала… У Гордея появился новый вопрос:

– Его превратили?

– А?..

– Его в него превратили? Папу.

– Сам он себя превратил.

– А где он?

– Ты что, решил доканать меня? Пасется он, пасется, как все козлины. Всё! – Мама рассердилась. – Поел – пей сок и… и иди вон в комнату. Я тебе игрушки там достала…

Гордею хотелось вернуться на улицу, к детям, которые наверняка его ждут. Но на столе не было ни конфет, ни печенья, нечем их угостить, и он пошел к игрушкам.

Стал расставлять кубики, которые превратятся в дома, и он будет катать между ними машинку. Слышал малопонятный разговор мамы и бабы Тани. Вернее, не хотел понимать, чтобы не испугаться.

– Полгода думала, что образумится, придет… Первое время хоть переводы иногда присылал, а потом вообще. Исчез, козлина. Даже на ребенка ни копейки… Последние два месяца за квартиру нечем было платить. Хозяин гопарей нанял, чтоб выкинули… Вот с двумя чемоданами осталась. И с этим…

– О-хо-хох…

– Одна я, может, куда и приткнусь, а с ним… Пусть с вами побудет, теть Тань…

– Что ж, говорено уже…

– Спасибо.

– Просрала свое женское счастье, теперь вот маешься.

– Какое счастье, теть Тань? Вы б его видели…

– Что, гвоздил он тебя? Пил запоями? А?

– Пить – не очень, а руку поднимал.

– Ну так, видать, доводила. Ты – языком, а он – кулаком. Пилила, а?

– Срывалась… Но я человек эмоциональный. Что, молчком всё, что ли?

Баба Таня скрипуче посмеялась:

– В постели надо свою эмоциональность проявлять, а не так. Срыва-алась она…

– А что ж вы с дядь Витей разбежались?

– Но-ка! Ты в нашу жизнь не залазь. Свою устрой, тогда и будешь…

– Извините.

Мама вошла в комнату и сказала Гордею дрожащим голосом:

– Наигрался? Надо поспасть. Заканчивай.

Гордей молча кивнул. Собрал в кучку кубики… Спать не хотелось, и теперь он вообще трудно засыпал днем, но говорить об этом было страшно. Лучше слушаться.

Умывались не под краном, а под какой-то кастрюлей, в дне которой был штырек. Этот штырек нужно было толкать вверх, и тогда из отверстия лилась вода… Кастрюля висела высоко, и вода стекала Гордею под рукава, за шиворот. Вместо раковины было ведро на табуретке, из него иногда вылетали грязные капли…

– Белье там в стопочке, – говорила баба Таня, – сами застелитесь.

Мама застелила железную кровать и уложила Гордея на чистую, но пахнущую какой-то прелью простыню. Накрыла одеялом. Присела рядом. Потом прилегла.

Смотрела на Гордея странно-пристально, гладила по голове. Молчала. Гордей тоже смотрел, смотрел на нее, а потом его глаза устали и закрылись. И он уснул.

После того как проснулся, началась жизнь без мамы.

Гордей, конечно, спросил бабу Таню:

– А где мама?

Та ответила:

– Уехала твоя мама. Со мной покоротаешь… Вернется потом. – И добавила строго: – Не плачь! Не люблю плаксунов. Я их в печке сушу.

Гордей оглянулся на большую, покрытую пыльной известкой печь и не стал плакать. Что толку… Маму слезами не вернешь, а эту старуху, которая, может, по-настоящему Баба-яга и притворяется простой бабушкой, разозлишь. Возьмет и засунет в печку, а маме скажет потом, что он потерялся.

Баба Таня покормила его гречневой кашей с колбасой и отправила гулять во дворе.

– Там на задах, за избой, курицы есть. Погляди, только не заходи к им, а то выпустишь, весь огород склюют.

Куриц смотреть желания не было. Гордей подошел к калитке и стал изучать улицу через щель. Улица была пуста и тиха. Стало скучно. А потом обидно, что мама его оставила. Уехала.

Но, наверное, ей очень надо. Она сделает дела и вернется. И вернется…

Домик бабы Тани был маленький: кухня, в которой баба Таня спала на узкой кровати, приставленной к спине печи, и комната, где поселили Гордея. В комнате высокий, с пятью рядами ящиков, комод, кровать, стулья, коврик с рогатым оленем на стене… Телевизор был на кухне, и Гордей боялся проситься его смотреть – баба Таня сама смотрела, и всё какие-то неинтересные передачи про болезни.

Во дворе было куда интересней. Опасная, но странно притягательная трава-крапива, с которой хотелось воевать и воевать, пугающая чернотой в окошечке баня, брошенные сарайки, в которых пахло едко и таинственно, груда поломанных и трухлявых досок, из которых торчали рыжие изогнутые гвозди, курицы за сеткой, требующие у Гордея травки. Он давал им травку, мягкую и неколючую, которая росла за баней, просовывал меж ячеек сетки. Курицы забирали травку клювами и требовали еще…

Гордей заметил, что петуха у них нет, и как-то, когда ели яичницу, спросил у бабы Тани:

– А петушка у курочек нету, да?

– Нету.

– А как они яички несут?

Баба Таня усмехнулась:

– Ишь какой образованный… Яйца они и без петуха несут. Только из них цыплята не появляются. А мне и не надо – возни с ими… Осенью порублю, бульон буду варить, а весной новых куплю. Двести рублей штука.

В домике Гордею было тоскливо, хотелось к маме и плакать. Большую часть времени он проводил во дворе, осматривал и трогал то, что там находится.

Через день или два – время для него растянулось – у забора снова появились дети.

– Привет, – поздоровались. – Ты еще тут?

– Тут. – Гордей принял взрослый вид. – Я тут долго буду. Меня мама оставила.

– А куда она уехала?

– Дела делать.

– Выходи гулять.

Гордею хотелось гулять. То есть даже не гулять, а увидеть этих детей по-настоящему, а не через щели в заборе.

– Сейчас, я только бабе Тане скажу.

Дети как-то насмешливо ответили:

– Давай.

Гордей, уже направившийся к двери в домик, услышал насмешку, остановился:

– Нужно говорить, куда уходишь. А то старшие волнуются.

– Ну да, ну да… – Теперь ответ был без насмешки.

Баба Таня отпустила легко, даже вроде бы с готовностью. И Гордей пошел к детям.

Их было трое – девочка Алина и двое мальчиков. Саша и Никита. Гордей определил, что они старше его, но немножко. Он держался напряженно, ожидая, что они сделают ему плохо или будут смеяться над ним. Но они не смеялись. Наоборот, старались подружиться.

– Хочешь, покажем, где свинью похоронили? – предложил Никита, и Гордей по голосу определил, что именно Никита с ним разговаривал из-за забора.

– Хочу.

Пошли по узенькой улице, по краям которой густо росла волосатая трава и тянулась своими верхушками к ним, как живая.

– Это крапива, – сказала Алина, – до нее нельзя дотрагиваться, а то изжалит.

– Я знаю.

– А ты откуда приехал?

Гордей помнил весь их путь с мамой, но откуда они отправились в него, сказать не мог. Не говорить же – “из дома”.

И он сказал:

– Мы с мамой долго ехали, много где были.

– Вы путешественники? – с интересом спросил Никита.

– Ага. И мама дальше поехала пу… – Гордей запнулся на сложном слове, – путешествовать.

– А я в городе живу, – сказал молчавший до того Саша, полноватый, со взрослыми глазами. – Там два миллиона человек, и метро есть.

– Я тоже в городе, – сказала Алина.

– А, ты в маленьком. У вас метро нету.

Алина не стала спорить… Гордей хотел спросить, что такое метро, но не решился. Еще подумают, что глупый.

За улицей был пустырь, почти весь заросший крапивой. Здесь крапива была на свободе и от этого, наверное, особенно крепкая и высокая. Целый крапивный лес… Лишь в одном месте крапивы не было, а была горка из красноватой земли.

– Вот тут свинью похоронили, – сказал Никита.

А Саша, страшно округлив и выпучив глаза, добавил: