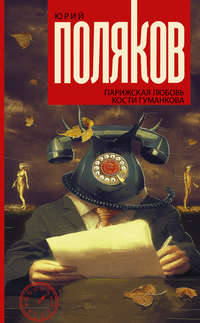

Парижская любовь Кости Гуманкова

Отсмеявшись, Желябьев посерьезнел и сообщил, что все это, конечно, так, но время для подобной информации еще не пришло и вообще народное сознание не сможет переварить всей правды о гражданской войне. «Во-первых, – без тени улыбки возразила Надя, – народное сознание – не желудок, а во‐вторых, не нужно делать из народа дебила, который не в состоянии осмыслить то, что сам же и пережил!» Доцент в ответ только покачал головой и выразил серьезные опасения по поводу научных перспектив аспирантки Печерниковой. Потом с галантностью потомственного интеллигента он предложил совершенно одуревшей от алкоголя и светского обхождения воспитательнице пройти в другую комнату и взглянуть на уникальное издание Энгельса с восхитительными бранными пометками князя Кропоткина. Они удалились в библиотеку.

Надя, прикусив губу, разглядывала фамильный серебряный нож с ручкой в виде русалки, а Чистяков, потея от вожделения и смущения, вдруг придвинулся к ней и неловко обнял за плечи. «Мне не холодно», – спокойно ответила она, удивленно глянула на Валеру и высвободилась. Они посидели молча. В библиотеке что-то тяжко упало на пол. «Полный апофегей!» – вздохнула Надя. «Что?» – «Это я сама придумала, – объяснила она. – Гибрид апофеоза и апогея. Получается: а-по-фе-гей…» – «Ну и что этот гибрид означает?» – спросил Чистяков, непоправимо тупевший в присутствии Печерниковой. «Ничего. Просто – апофегей…» – «Междометие, что ли?» – назло себе же настаивал Валера. «До чего доводит людей кандидатский минимум!» – вздохнула Надя и пригорюнилась. Чистяков почувствовал, как по всему телу разливается сладкая обида. В соседней комнате разбили что-то стеклянное.

«Ты думаешь, я не умею врать?! – вдруг горячо заговорила Надя. – Умею! Знаешь, как роскошно я врала в детстве? Меня почти никогда не наказывали – всегда отвиралась. Однажды я была на дне рождения у подружки и сперла американскую куклу, такую потрясающую блондинку, с грудью, попкой – не то что эти наши пластмассовые гермафродиты. А когда меня застукали, я снова отовралась: сказала, будто бы кукла сама напросилась ко мне в гости… Теперь-то я понимаю, родители боролись за сохранение семьи, и я была их знаменем в этой борьбе. А как выпорешь знамя? Но ведь так вели себя родители по отношению ко мне, глупой соплячке. А когда то же самое делается по отношению к взрослым, серьезным людям! Ты что-нибудь понимаешь?» – «Не понимаю», – сказал Чистяков и положил на ее колено свою ладонь. Надя терпеливо сняла неугомонную руку, определила ее на собственное чистяковское колено, потом, покосившись на дверь, из-за которой доносились теперь голубиные стоны, сообщила, что у Валерия Павловича нездоровое чувство коллективизма.

Вернулись сладострастники. Воспитательница озиралась расширенными глазами и неверными движениями поправляла растрепавшуюся прическу, а у Желябьева был вид человека, очередной раз проигравшего в лотерею.

Глубокой ночью Валера провожал Надю домой. Шли пешком по проспекту Мира. Ночные светофоры мигали желтыми огнями, и казалось, они передают по цепочке некое спешное донесение, может быть, о том, как аспирантка Печерникова поставила на место неизвестно что себе вообразившего аспиранта Чистякова.

По дороге Надя рассказывала, что живет в Свиблово, в однокомнатной «хрущобе», вместе с мамульком (почему-то именно так она называла свою мать). Отец, нынче директор здоровенного НИИ, ушел от них очень давно, мамулек многие лета изображала из себя эдакую свибловскую Сольвейг, но теперь у нее наконец-то начался ренессанс личной жизни, кватроченто… В этой связи планы у Нади такие: выдать мамулька замуж за образовавшегося поклонника, а уж потом и самой заарканить какого-нибудь потомственного доцента, вроде Желябьева, и обеспечить себе человеческую жизнь в том идиотском обществе, которое рождено, чтоб Кафку сделать былью; подарить мужу наследника, а затем уж заняться настоящей личной жизнью – изменять с каждым стройным, загорелым мужиком, катающимся на горных лыжах или на худой конец играющим в большой теннис…

Чистяков слушал Надину болтовню и чувствовал в сердце холодную оторопь. Он-то, за свои двадцать семь лет знавший девиц и жен без числа, прекрасно понимал: весь этот легкомысленный попутный щебет – на самом деле вполне серьезное признание в дружбе и одновременно объяснение в нелюбви…

В сентябре, как обычно, поехали «на картошку» в Раменский район, студенты – работать, аспиранты и молодые преподаватели – надзирать за ними. Жили в типовых щелястых домиках, построенных специально для сезонников и прозванных почему-то «бунгало». Каждое утро, в восемь часов, после завтрака, о котором можно было сказать только то, что он горячий, полтораста студентов под предводительством десятка бригадиров-аспирантов плелись на совхозное поле, чтобы выковыривать из земли и сортировать «корнеплод морковь» – именно так значилось в нарядах. Чистякову поручили руководить ватагой грузчиков – крепких парней-первокурсников, поступивших в институт сразу после армии. Они разъезжали по полю на полуторке и втаскивали в кузов гигантские авоськи, набитые «корнеплодом морковь», вызывавшим почему-то у греющихся на солнышке спозаранку пьяных совхозных аборигенов исключительно фаллические ассоциации.

А вечером собирались на ступеньках какого-нибудь «бунгало» и пели под гитару замечательные песни, от которых наворачивались сладкие слезы и жизнь обретала на мгновения грустный и прекрасный смысл.

Чистяков умел играть на гитаре. Давным-давно, когда Валера учился в школе, к ним в класс заявился мужичок с балалайкой. Он исполнил русскую народную песню «Светит месяц, светит ясный» и призвал записываться в кружок струнных инструментов, организованный при Доме пионеров. Валера записался, походил на занятия около года и немного выучился играть на балалайке-секунде, а когда через пару лет началось повальное увлечение гитарами, успешно применил свои балалаечные навыки к шестиструнке. Правда, собственного инструмента выцыганить у родителей так и не удалось, но сосед по заводскому общежитию имел бренькающее изделие Мытищинского завода щипковых инструментов, при помощи которого они разучивали и исполняли разные песни:

В белом платье с по-яс-ко-омЯ запомнил образ тво-ой…Потом, на первом курсе педагогического института, Валера посещал театральное отделение факультета общественных профессий, руководимое каким-то отовсюду выгнанным, но очень самолюбивым деятелем. Этот режиссер-расстрига бесконечно ставил «Трех сестер» и постоянно грозился сделать такой спектакль, что «все эти творческие импотенты из разных там мхатов сдохнут от зависти». Чистяков должен был играть Соленого, а Соленый, в свою очередь, должен был появляться с гитарой, напевая жестокий романс. Соленого Валера так и не сыграл, потому что режиссера погнали за освященное многовековой традицией, но не уважаемое законом влечение к юношам. Зато жестокие романсы петь выучился.

Там, «на картошке», Чистяков не уступал одетым в штормовки, бородатым и хрипатым под Высоцкого первокурсникам. «Валерпалыча на сцену! – кричала студентка Кутепова. – Валерпалыч, миленький, – “Проходит жизнь”! Ну пожалуйста!» Чистяков обреченно вздыхал, поднимался на крылечко «бунгало», брал гитару с еще теплым от чужих рук грифом, пробовал струны, хмурился, качал головой, начинал было настраивать инструмент, а потом вдруг – несколько резких аккордов, и:

Проходит жизнь, проходит жизнь,Как ветерок по полю ржи,Проходит явь, проходит сон,Любовь проходит, проходит все…Но я люблю. Я люблю. Я люблю…А для аспирантки Печерниковой, совершенно не отличавшейся от студенток в своем длинном, почти до колен свитере и модном, по-селянски повязанном платке, Валера каждый божий вечер пел ее любимую вещь:

Молода еще девица я была,Наша армия в поход куда-то шла,Вечерело. Я стояла у ворот –А по улице все конница идет…«Потрясающая точность деталей! – совершенно серьезно, без обычной иронии восхищалась Надя. – Огромная русская армия, растянувшись, ползет через маленький уездный городишко. Вечер, а еще не кончился даже конный авангард! Роскошно, правда?»

В черном холодном небе плыла луна, воздух пах ошеломляющей осенней прелью, и Чистяков пел, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы, а душа томится предчувствием единой для всех людей счастливой и безысходной доли:

Вот недавно – я вдовой уже была,Четверых уж дочек замуж отдала, –К нам заехал на квартиру генерал,Весь простреленный, так жалобно стонал…«Четырех уж девок замуж отдала! Какая потрясающая точность деталей!..» – передразнивала ехидная студентка Кутепова.

В одиннадцать вечера студентов гнали спать, они, естественно, ерепенились, заявляли, что, будучи взрослыми, дееспособными людьми, сами могут решать, когда им ложиться спать, с кем и ложиться ли вообще, что дома они именно так и поступают. Им, разумеется, отвечали, что они не дома, что из-за их ослиного упрямства и ребячества страдает производительность труда, не высыпаются бригадиры и что за нарушение производственной дисциплины можно запросто вылететь из вуза, куда они только-только с таким трудом поступили.

Потом нужно было с фонарями досматривать «бунгало», высвечивать каждую кровать, чтобы в девичьих помещениях не было парней, – и наоборот. Студентка Кутепова, целомудренно закрывшись одеялом до подбородка, во время каждого такого обхода плаксиво объявляла, будто дома не засыпает вообще, пока папа не поцелует ее в лобик, и требовала, чтобы именно Валерпалыч был ей «заместо отца родного». Под общий хохот Чистяков целовал ее в пахнущий пудрой лоб, и она тут же прикидывалась спящей.

Уложив студентов, аспиранты и преподаватели собирались в штабном «бунгало», пили чай и вино, валяли дурака, хохотали, а то вдруг начинали до хрипоты спорить о том, например, что означает фраза Чаадаева «Социализм победит не потому, что он прав, а потому, что не правы его враги». Или же разговор уходил в совершенно другую сторону, и аспирант кафедры фольклористики, «сокамерник» Чистякова по общежитию, Юра Иванушкин, старательно акая или окая, рассказывал срамные сказки Афанасьева, пел остросексуальные частушки и однажды уморил общественность, сообщив исконно народную классификацию достоинств мужского имущества: «щекотун» – «запридух» – «подсердечник» – «убивец». С тех пор Иванушкина так и прозвали – Убивец. Он тогда канал под пейзанина и показательно презирал всех, имеющих московскую прописку. «Вам-то, столичным, – причитал Убивец полудурашливо-полусерьезно, – все само в рот лезет. Опять-таки ЦПКиО имени Горького, гастроном имени Елисеева, метро имени Кагановича… А попробуйте-ка в школу за десять верст по первопутку побегать… В страну знаний! Волки: у-у-у!» Валера, ходивший в школу через дорогу, в самом деле начинал себя чувствовать зажравшимся барчуком или, как выражаются в армии, человеком Московской области, сокращенно – ЧМО.

Только потом, через год-два, совсем случайно, подмахивая характеристику, он узнал: жил Убивец в приличном районном центре, родитель его работал ни много ни мало директором крупного мясомолочного комплекса, а мать начальствовала во Дворце культуры. Элита, правда уездная…

Спать расходились обычно часа в два-три, а в семь уже вскакивали, умывались ледяной водой и, вибрируя от утреннего холода, расталкивали невменяемо-сонных студентов, которые втихаря тоже колобродили всю ночь. И ведь ничего: завтракали и, как выражалась Надя, бодренько отходили в поля, трудились, а вечером все начиналось сначала. А теперь вот поспишь вместо положенных восьми часов, скажем, шесть, и целый день скрипишь так, словно тебя палками отвалтузили.

На правах сокафедренника каждую ночь Чистяков провожал Надю до «бунгало», раскланивался и с протокольной учтивостью пожимал на прощание ее прохладную руку. Мысль о том, что она снова может одним недоуменным движением освободиться от его вахлацких объятий, заранее вгоняла Валеру в краску и парализовывала все желания. Наде в ту пору нравилось изображать увиденную в каком-то идиотском фильме молодую революционную женщину, до беспамятства влюбленную в слово «товарищ». «До свидания, товарищ! – говорила она на прощание понурому Чистякову. – Товарищ, выше голову! Скоро восстанет пролетариат Германии, товарищ!..» Этим все и заканчивалось.

Однажды, кажется за неделю до окончания сельхозработ, в поле случилось ЧП – внезапно кончилась тара, те самые гигантские авоськи, только теперь для «кочанной культуры капуста». Материально ответственный начальник совхозного склада запил, жена выгнала его из дому, и он исчез вместе со связкой ключей от сарая, где хранилась тара. Работа встала, студенты разбрелись кто куда, и тогда Чистякова отправили ходоком к начальству в центральную усадьбу, поручив заодно купить аспирину и еще чего-нибудь для простудившейся Наденьки Печерниковой.

Валера на попутке добрался до дирекции, устроил там бурю, обещал всех поснимать с должностей и настойчиво спрашивал, где у них тут телефон, чтобы позвонить в обком партии, хотя, честно говоря, в те времена имел смутное представление о том, что это такое, если не считать Надиного выраженьица: «Обком звонит в колокол». Встревоженные буйным аспирантом, всуе упоминающим священную аббревиатуру, совхозные начальники стали названивать в свое неблагополучное подразделение, подняли всех на ноги – и кладовщик был найден: он спал в том самом сарае на тех самых авоськах за дверьми, запертыми снаружи на большой амбарный замок, причем связка ключей мистически оказалась в кармане его телогрейки.

Уладив производственный конфликт, Чистяков заглянул в аптеку, добыл аспирина и горчичников, в сельпо ему «свешали» полкило засахарившегося, похожего на топленое масло меду, а в книжном магазине рядом с автобусной остановкой в свалке произведений писателей-гертруд (так Надя называла Героев Социалистического Труда) он нашел книжечку своего любимого Бунина с несколькими рассказами из «Темных аллей».

В лагере было пустынно, только с кухни слышались смех и запах подгоревшей гречки: кашеварили первокурсники, которые и яичницу-то толком поджарить не умели. У забора два упитанных серых кота, сблизив морды, зловеще гундели, но не решались начать драку.

Надя, очень серьезная, лежала в постели и читала с карандашом в руке, на ней был свитер, она была бледнее, чем обычно, губы запеклись. Чистяков с больничными предосторожностями скорбно присел на край кровати, положил на тумбочку лекарства, мед и проговорил: «Бедная Надежда Александровна!» – «Ничего, товарищ! Я вернусь в строй, товарищ!» – улыбнувшись, отозвалась она охрипшим голосом. «Может, еще чего принести?» – спросил Валера. «Большое вам спасибо, товарищ!» – вымолвила Надя и закашляла. «Пожалуйста», – ответил Чистяков и машинально, проверяя температуру, приложил ладонь к ее лбу, и вдруг ему почудилось, что Надя не отстранилась, а, наоборот, чуть-чуть даже подалась навстречу его руке. «Тридцать восемь, – пробормотал он и, словно убеждаясь, провел пальцем по ее щеке. – Определенно тридцать восемь…» И тогда Надя, повернув голову, коснулась шершавыми губами его ладони. Чистяков почувствовал в теле какую-то глупую невесомость и наклонился к Наде, но она отрицательно замотала головой, отчего ее не скрепленные обычной аптекарской резинкой волосы разметались по подушке: «Нельзя, товарищ… Инфлюэнца!» Даже в такую минуту она дурачилась. Валера ладонями сжал ее лицо и поцеловал прямо в сухие губы. «Не надо же… Войдут!» – прошептала она. Чистяков на ватных ногах прошагал к двери, набросил крючок и вернулся. Под свитером кожа у нее была горячая и потрясающе нежная. «Занавески, товарищ!» – обреченно приказала Надя, и Валера пляшущими руками задернул шторы с изображением слонов, перетаскивающих бревна. «Товарищ, что вы делаете, товарищ! – шептала она, обнимая его. – Боже мой, в антисанитарных условиях!» Старая панцирная сетка, совершенно не рассчитанная на задыхающегося от счастья Чистякова, гремела, казалось, на весь лагерь. А в то мгновение, когда они стали «едина плоть», Надя прерывисто вздохнула и тихонько застонала…

Через несколько дней, возвращаясь на автобусах в Москву, сделали в дороге вынужденную остановку: мальчики – налево, девочки – направо. Рядом с Чистяковым пристроился Убивец. «А ты, Чистюля, шустрый мужик!» – сказал он. «Не понял», – отозвался Валера. «Вестимо, – согласился Иванушкин. – Перетрудил головку-то…» Застегнулся и пошел к автобусу.

После этого разговора счастливые обладатели друг друга посовещались и решили вести себя так, чтобы никто не догадывался об их отношениях, и не потому, что боялись, а просто не хотелось ловить на себе любопытствующие взгляды одряхлевших сексуальных террористов тридцатых годов и слушать их туманные рассуждения про то, что последнюю кафедральную свадьбу играли в 1959-м. «Конспирация, конспирация и еще раз конспирация!» – с исторической картавинкой повторяла Надя.

Печерникова и Чистяков церемонно раскланивались, встречаясь возле дверей факультета, на заседаниях кафедры садились в разных углах комнаты, обедали порознь, даже старались на людях реже приближаться друг к другу, ибо в сущности были очень похожи на два металлических шара из школьного опыта: сдвинь их чуть поближе – и грянет молния…

Валера, наверное, совсем потерял бы голову, но ему приходилось постоянно ломать ее над вечным вопросом влюбленного советского человека: «Где?» Очень редко, когда Убивец уезжал в свой Волчехвостск к родителям подхарчиться, просачивались в аспирантское общежитие, но Иванушкин имел пакостную привычку приезжать совсем не в тот день, в какой обещал заранее, поэтому следовало быть начеку, а это, как известно, не способствует. Воротясь с большой спортивной сумкой, полной жратвы, Убивец щедро угощал Чистякова и, глядя, как тот ест, задумчиво рассуждал о том, что научные работницы, должно быть, очень темпераментны, потому что ведут сидячий образ жизни и кровь у них застаивается в малом тазу. Валера, уминая чудную колбасу, которая, по словам Убивца, прямо с папашиного комплекса шла на стол членам Политбюро, не моргнув глазом отвечал, что по этой теории самыми сексуальными являются сотрудницы сберегательных касс. «Почему?» – удивлялся Иванушкин. «Потому что деньги вообще возбуждают», – отвечал Чистяков. «Вестимо», – соглашался Убивец и, нагнувшись, подбирал с пола оброненную Надину шпильку.

Иногда Бог посылал ключи от чьей-то временно пустующей квартиры, и Валере нравилось, как тщательно всякий раз Надя прибирается перед возвращением хозяев, стирая малейшие следы их великой и простой дружбы, точно сами хозяева и не догадываются, зачем оставляют ключи Двум молодым влюбленным пингвинам. И только в самых исключительных случаях, когда молния готова была жахнуть среди бела дня в многолюдном месте, они ехали в Надину «хрущобу» и полноценно использовали те два часа, которые мамулек проводила со своим новым спутником жизни в синематографе. Это у них называлось «скоротечный огневой контакт». Как у Богомолова в «Августе сорок четвертого».

Надя очень любила всему, в том числе и самому-самому, придумывать смешные прозвища и названия, из чего постепенно и складывался их альковный язык: нельзя же размножаться, как винтики, молчаливой штамповкой! Так, например, осязаемое вожделение Чистякова именовалось – «Голосую за мир». Упоительное совпадение самых замечательных ощущений получило название «Небывалое единение всех слоев советского общества», сокращенно «Небывалое единение». Последующая физическая усталость – «Головокружение от успехов», регулярные женские неприятности – «Временные трудности», а различного рода любовные изыски – «Введение в языкознание».

Однажды мамулек вкупе с другом жизни на целый день уехала в Загорск – приобщаться к благостыне истинной веры. Наши герои-любовники, естественно, решили воспользоваться такой редкой возможностью и с комфортом разучить доставшийся им на два дня индийский трактат «Цветок персика» в красочном штатовском издании с картинками и установочными рекомендациями. Но вот в момент «небывалого единения» внезапно раздался звук отпираемой двери и послышались голоса в прихожей. «Опять что-нибудь забыли! – простонала Надя и, набрасывая халат, распорядилась: – Будешь знакомиться! Я их задержу…»

Торопливо и бестолково одеваясь, Чистяков слышал, как за дверью мамулек повествует о том, что на Ярославском вокзале случилась совершенно непонятная трехчасовая пауза между электричками и что в Загорск они решили поехать на будущей неделе, а сегодня посидеть просто дома. Надя пыталась внушить им, что существует еще, например, Коломенское, куда можно добраться на метро, работающем бесперебойно… Дольше держать мамулька и ее друга жизни в прихожей было неприлично, дверь начала медленно приоткрываться, одевшийся Валера заранее изобразил на лице радость знакомства с родственниками девушки, за которой имеет счастье ухаживать, а в руки, чтобы скрыть дрожь и волнение, машинально взял «Цветок персика». На супере красовалась цветная фотография юной индийской пары, заплетенной в некий непонятный сладострастный узел. «А это мой коллега Валерий Павло… – светски начала Надя, но, увидев обложку, осеклась и, давясь от хохота, смогла добавить только одно слово: – Апофегей!»

* * *Профессор Желябьев добил воображаемого идейного противника большой ленинской цитатой и под ровный аплодисмент зала сошел с трибуны.

– Спасибо, Игорь Феликсович! – державно улыбнувшись, сказал Бусыгин и несколько раз энергично ударил в ладоши, показывая залу, как нужно благодарить докладчика за интересное выступление.

«Ковалевский, конечно, тоже воздал бы должное докладчику, но сначала глянул бы в программу, сверяя имя-отчество, а этот на память шпарит, душегуб!» – подумал Чистяков, мгновенно возвращаясь из Надиной «хрущобы» в большой зал ДК.

«Я очищу район от всей коррумпированной дряни! – Эти слова БМП произнес сразу после своего прихода, на первом же бюро райкома партии. – Кто не хочет работать по-новому, пусть уходит сам. Сам! Когда за дело возьмусь я, будет поздно…» Чистякова коробила даже не показательная жестокость нового шефа, странная для нынешнего поколения аппаратчиков, а святая уверенность Бусыгина в своем праве определять тех, кто нужен, и карать тех, кто не нужен. Словно прибыл БМП не из подмосковного городишка, где, извините, та же Советская власть со всеми ее достопримечательностями, а из некоего образцового царства-государства, эдакого Беловодья, которое сам создал и которое дает ему право учить прогнивших столичных функционеров уму-разуму…

«А может быть, – размышлял Валерий Павлович, – нас просто всех порешили убрать, вроде того как меняют поколения компьютеров или телевизоров? Такое уже было… А для удобства прислали эту, как точно выразился дядя Мушковец, машину для отрывания голов. Но почему же тогда просачиваются слухи, будто у БМП напряглись отношения с благодетелем и однокашником, посадившим его в райком? Что это? Надерзил по врожденной хамовитости или приобрел слишком большую популярность? Народу ведь нравится, когда летят головы, люди и бокс-то любят за то, что на ринге кого-то лупят по морде, кого-то, а не тебя… Или совсем другое: Бусыгин сам запускает дезу, чтобы расшевелить и выявить прикинувшихся друзьями ворогов?.. Впрочем, нет, для него это слишком тонко…»

– Проснись и послушай! – Мушковец толкнул Чистякова в бок.

Валерий Павлович очнулся и напряг слух.

– Вот поэтому-то, – вещал БМП, – я и попросил профессора Желябьева написать свой доклад так, как подсказывает ему партийная совесть, и не показывать никому, даже секретарю райкома. А то, знаете, начеркают, насоветуют, люди потом слушают и ничего не понимают…

Зал захлопал. И докладчик пробирался на свое место в президиуме сквозь бесчисленные поздравительные рукопожатия. Желябьев всегда отличался нервической интеллигентской дисциплинированностью: приказывали – бегал согласовывать каждое слово, приказали быть самостоятельным – выполнил. Только откуда знать Бусыгину, что вчера вечером Игорь Феликсович тайно звонил Чистякову и слезно умолял просмотреть докладец хотя бы по диагонали, так, на всякий случай…

– Итак, – продолжал БМП, – научная база для серьезного разговора у нас имеется. Хорошая база. Без науки мы сегодня никуда. Но и без живого практического опыта тоже никуда. А носитель опыта – человек, конкретный человек! Вот давайте людей и послушаем. Разучились мы, по-моему, за последние годы людей-то слушать!..

Зал снова зааплодировал. Начались прения. Первым выступил директор Дворца культуры завода имени Цюрупы. У них там в актовом зале недавно вдребезги грохнулась большая хрустальная люстра, висевшая с прошлого века. Так вот, оратор сравнил падение культурных запросов трудящихся с падением этой самой люстры. Всем очень понравилось, и Бусыгин, пошептавшись с Иванушкиным, сделал какую-то пометку в блокноте. Хмурый официант, похожий на огромного стрижа, менял стаканы с теплым чаем, менялись на трибуне и люди.

Наконец объявили перерыв, и участники конференции метнулись к буфетным стойкам и лоткам книготорга, а президиум проследовал в комнату за сценой. Там, в отличие от недавних времен, не было севрюжно-икорного разврата, но имелись бутерброды с югославской ветчиной и крепкий чай. Бусыгин нехорошо обвел взглядом стены, обшитые темным деревом, мягкую финскую мебель, задержался на авторской копии известной картины «Караул устал», усмехнулся и бросил: