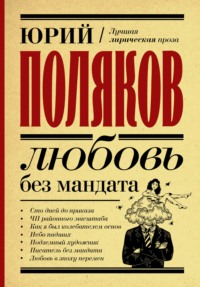

Любовь без мандата

– Ничего. Я с ним хочу, в общем, поговорить. Не опаздывай на бюро!

– Не опоздаю. У нас уже весь комитет знает, подробностей ждут! Николай Петрович, а можно тебе задать один нескромный вопрос?

– Если по поводу моего перехода, то ты про это лучше меня знаешь. Вот так-то!

Посмотрев на часы, Шумилин помчался обедать и весь взмок, отшучиваясь от добродушных, насмешливых и злых поздравлений с большой служебно-розыскной победой. Даже девчонки на раздаче смотрели на него восторженными глазами и выбирали кусочки получше.

Ровно в половине второго он вернулся в райком и узнал от взволнованной Аллочки, что звонили из Тынды.

– Кононенко?

– Виктор Иванович! – подтвердила она. – Спрашивал, как у нас дела!

– Ну и что ты ответила?

– Ответила – «нормально»: вы же предупреждали…

– А телефон он свой оставил?

– Нет, сказал, еще будет звонить…

«Как дела? Как дела? – сокрушался Шумилин, заходя в кабинет. – Тут не дела, а целое дело – уголовное!»

Следом в комнату проникла Аллочка и, прикрыв за собой дверь, сообщила, что по телефону Николая Петровича еще спрашивал женский голос.

– Она просила что-нибудь передать? – забеспокоился Шумилин, вспомнив, что так и не поговорил с Таней.

– Нет. Сказала, будет дозваниваться. По-моему, это ваша жена! – скромно добавила секретарша, но по интонации стало ясно, что своеобразие личной жизни руководителя известно ей до мелочей. «Значит, в самом деле решила разводиться, – рассуждал первый секретарь, наблюдая, как к райкому подруливает патрульная машина. – Ну и ладно. А в общем-то, странно…» Звонок действительно был неожиданным, потому что с тех пор, как они разъехались, Галя ни разу не воспользовалась служебным телефоном мужа.

Семенова привезли Мансуров и незнакомый сержант милиции. На пороге кабинета, озираясь, парень остановился.

– Что, знакомые места? – с суровой насмешливостью поинтересовался Шумилин. – Проходи, побеседуем…

Семенова усадили перед столом-аэродромом, а инспектор с сержантом сели на стульях возле стены.

Не зная, с чего начать, первый секретарь разглядывал пойманного с его помощью хулигана. Какой там школьник! Перед ним, откинувшись на стуле, сидел здоровенный мужик, зачем-то одетый в ученическую форму. Широкое темное лицо, бритый наждачный подбородок, равнодушные до наглости глаза и большие красные руки, замком сцепленные между колен. Рубашка расстегнута, и на груди видны густые черные волосы. Акселерат чертов! Но все-таки по движениям, посадке было заметно, что парень еще до конца не привык к своему стремительно повзрослевшему телу. Так не сразу свыкаются с новым костюмом. Да и его вызывающее спокойствие, если приглядеться, было ненастоящее.

– Рубашку застегни, – тихо потребовал Шумилин. – Ты все-таки в районном комитете комсомола.

– Для него это не аргумент, – усмехнулся Мансуров.

Парень застегнулся и выжидательно выпрямился.

– Вот что, Семенов, – медленно и грозно начал Шумилин. – За свое преступление, да-да, именно преступление, ты ответишь по закону, но сегодня тебе придется отвечать перед членами бюро, перед работниками аппарата, перед всеми краснопролетарцами, на которых ты бросил тень своей выходкой. Пригласили мы и директора твоей школы – школу, Семенов, ты тоже опозорил! А сейчас скажи мне – я просто хочу твою логику понять! – почему тебе взбрело лезть именно в райком? Только потому, что было окно открыто, или есть другая причина?

– Нет.

– Вот так, да? Значит, увидел открытое окно и захотел посмотреть?

– Захотел, – угрюмо ответил парень.

– Ну, если ты такой любознательный, мог бы и днем через дверь зайти!

– Я не комсомолец.

– Как же так случилось? – с ехидной участливостью спросил Шумилин.

– Не приняли.

– И правильно сделали – ты бы тогда в райком каждый день стал лазить, может, и ко мне заглянул бы: я иногда допоздна засиживаюсь.

– А я к вам уже заглядывал.

– Что ты говоришь? По какому же вопросу, можно узнать?

– По личному.

«Я же предупреждал вас: наглец он!» – взглядом подтвердил инспектор свои утренние слова.

– Что-то я не припоминаю нашу встречу. Это когда было? – с иронией уточнил краснопролетарский руководитель.

Семенов пожал плечами.

– Молчать проще всего, ты лучше напомни, – встревожился Шумилин.

– А зачем? Вы же опять забудете…

– Не морочь людям головы! – по-милицейски повысил голос Мансуров. – Спрашивают тебя – отвечай!

Но настырный парень безмолвно разглядывал в окне тополиную ветку. Капитан тем временем с раздражением барабанил по коленям пальцами. Сержант недоуменно смотрел на прикрепленный к стене мамонтовый бивень, подаренный райкому подшефными полярниками. А первый секретарь натужно вспоминал.

Людская память обладает двумя качествами: человек может забыть очень многое и вместе с тем он никогда ничего не забывает. Если захотеть, можно вспомнить все, любую мелочь: например, какого цвета были глаза у пассажира, который в позапрошлом году в одном купе с тобой ехал на юг. Конечно, при условии, что ты заглядывал ему в глаза.

И Шумилин вспомнил.

15В тот день бюро, как всегда, началось с приема в комсомол.

– Триста восемьдесят пятая! – крикнул за дверью дежурный инструктор, и в зал заседаний боязливо вступила группа восьмиклассников – девочки в негнущихся белоснежных передничках, мальчики в застегнутых на все пуговки белых рубашках, один даже в отцовском галстуке, широком и коротком, как римский меч.

«Прямо первое сентября, только что без цветов, – подумал Шумилин. – Молодец, Ирина Семеновна!»

А то в последнее время взяли моду являться на бюро в чем вздумается, и он со всей резкостью говорил об этом на недавнем совещании директоров школ в РОНО.

– Садитесь, ребята! – важно пригласила Шнуркова, в ту пору третий секретарь райкома.

Школьники скромно расселись, стоять осталась лишь секретарь комитета ВЛКСМ 385-й Леночка Спиридонцева, аккуратненькая десятиклассница, хорошо усвоившая, что общественная работа и средний балл аттестата зрелости – сосуды сообщающиеся. Кукольным голоском она читала заявления, содержание которых в основном сводилось к законному желанию вступающих оказаться в авангарде советской молодежи; скороговоркой сообщала анкетные данные и передавала очередной бланк первому секретарю. Тот проверял правильность заполнения анкет и делал отметки, утверждающие решение собрания.

А тем временем члены бюро беседовали со вступающими.

– С уставом ознакомился? – доброжелательно спрашивал кто-нибудь из сидящих за длинным столом.

– Д-да, – четко отвечал испытуемый.

– Тогда скажи, что такое принцип демократического централизма?

И вступающий говорил, иногда бойко, иногда с паузами, в которых был слышен отработанный на уроках шепот подсказок. Если ответ оказывался неуверенным, человека оставляли в покое, если же он проявлял твердое знание предмета, то могли еще поинтересоваться успеваемостью или правами и обязанностями члена ВЛКСМ. Но основательно расспрашивали только в самом начале двух-трех ребят: за дверьми ждали своей очереди учащиеся других школ, а в повестке дня значилась еще масса проблем.

Если группа вступающих оказывалась небольшой, каждому члену бюро доставалось по одному вопросу, знакомому, что называется, до слез, но когда – как в тот день – в зале заседаний случалось сразу человек по двадцать, надо было спрашивать по второму и третьему кругу. Приходилось с помощью вступающих выяснять политическую обстановку в мире, углубляться в историю комсомола, выпытывать, что же это за такое общественное поручение в восьмом классе – «консультант», в крайнем случае интересоваться, какую последнюю книгу прочитал испытуемый. Для ребят уж совершенно спортивного вида приберегали спасительную задачу: «Какие у комсомола ордена?» И вот удивительно: вместо того чтобы пересчитать тут же на стене развешанные фанерные макеты, некоторые, уперев глаза в потолок, тужились вспомнить награды, изображаемые на первой полосе «Комсомольской правды».

В безнадежных случаях, когда вступающий молчал так упорно, будто хотел сберечь военную тайну, ему рекомендовали серьезно подготовиться и прийти в другой раз. Но шли на такое не часто, ибо цифра приема, как говорится, – лицо любого райкома.

В тот день, пока шел разговор со вступающими, Шумилин, не поднимая головы, визировал анкеты, подписывал уже готовые билеты и персональные карточки тех, кого утвердили полчаса назад: сектор учета трудился бесперебойно. Обработав очередную партию документов, он оглядывал членов бюро и просил, например, Гуркину: «Светочка, поздравь, пожалуйста!» Та незаметно выходила из зала, в кабинете кого-нибудь из секретарей пожимала руки новым членам ВЛКСМ, вручала билеты и тихонько возвращалась.

В тот день 385-я школа постаралась и прислала на прием гораздо больше, чем планировалось, – поэтому к тому времени, когда Спиридонцева вызвала Семенова и передала первому секретарю последнюю анкету, каждый задал уже по три вопроса, дошло дело и до орденов. Наступила пауза, какие бывают на собраниях, если докладчик перепутает странички выступления.

Семенов испуганно вскочил и, ожидая, взволнованно гнул длинные прозрачные пальцы.

Удивленный тишиной, Шумилин поднял глаза, сразу уловил ситуацию и задал самый простой вопрос, какой только пришел на ум:

– А почему ты вступаешь в комсомол?

– Я? – переспросил паренек.

– Ну не я же!

– Я… Так ведь все вступают.

– Что значит «все вступают»? Ты-то сам почему решил стать комсомольцем?

Испытуемый молчал.

– Как ты учишься? – зашел с другого бока первый секретарь.

– Без троек.

– Общественные поручения есть?

– Есть. Стенгазета.

– А кто тебя рекомендовал?

– Елена Александровна… Классный руководитель.

– Ну вот видишь, все у тебя в порядке, а ты не можешь повторить то, что сам же в анкете написал! – улыбнулся Шумилин.

– Могу повторить… Но это ведь все написали! – вернулся в исходное положение паренек, видимо, убежденный, будто от него ждут какого-то особого, исповедального ответа.

– Вот так, да? Опять – «все». Вы под диктовку, что ли, писали?

– Н-н-нет, – ответил Семенов, оглянувшись на застывшее лицо Спиридонцевой. – Нет, нет!

– Кто у тебя родители? – резко вмешалась в разговор Шнуркова.

– Папа – шофер, мама – воспитательница в детском саду…

– Интеллигентная семья! Что же они тебя мыслить самостоятельно не приучили? «Как все» – не ответ. Пойми, комсомол – это огромное событие в твоей судьбе, это шаг, который нужно продумать, прочувствовать, пропустить через сердце, через душу! Комсомолец – не звание, не красивый алый билет, это – жизненная позиция! Ты понял меня?

– Понял…

– Я предлагаю отложить. Пусть молодой человек обдумает хорошенько свой шаг, подготовится! – директивно закончила третий секретарь.

– Подождите! – остановил ее Бутенин и обратился к побледневшему пареньку. – Ты хочешь быть комсомольцем?

– Хочу… – проглатывая слезы, ответил Семенов.

– Ты читал речь Ленина на Третьем съезде комсомола?..

– Читал! – ожил он и, не дожидаясь уточнения вопроса, довольно бойко принялся пересказывать содержание речи.

– Хватит… Хорошо! – остановил его Бутенин. – Учится нормально, общественное поручение есть, документы знает… Одним словом, я считаю: можно утверждать…

– Я категорически против! – непримиримо возразила Шнуркова. – Это же формализм! А говоря о задачах Союза молодежи, между прочим, Владимир Ильич предостерегал именно от начетничества! Если же человек не знает, зачем идет в комсомол, – хорошая память убежденности ему не заменит. Я против!

Все посмотрели на Шумилина.

Он поднял праздную скрепку, поднес ее к настольному магниту, напоминавшему металлического ежа, усеянного продолговатыми канцелярскими колючками. Скрепка скользнула из пальцев и смешалась с другими, секунду он различал ее, но потом навсегда потерял из виду.

Шумилин думал о том, что на паренька от волнения напал обыкновенный столбняк, хотя Семенов наверняка подготовлен не хуже своих уже утвержденных одноклассников. Но с другой стороны, как ни в чем не бывало принять человека, не ответившего, почему он вступает в комсомол, тоже нельзя. Да еще эта Шнуркова… Надо бы не Кононенко, а ее на актив сегодня отправить. Вот тоже третьего секретаря бог послал: чуть что – в Новый дом бежит! Ладно, через месяц примем парня, а ему впредь наука: мужчина всегда себя должен в руках держать.

– Голосуем. Кто за то, чтобы отложить? – призвал он и сам поднял руку.

Против проголосовал Бутенин. Полубояринов воздержался.

– Мы, Юра, не можем сегодня утвердить решение собрания о твоем приеме, – отечески объяснил первый секретарь. – Но ты не расстраивайся: мы тебе не отказываем, через месяц ждем на бюро. До свидания, можешь идти…

После того как Семенов, словно выгнанный вон из класса, вышел за дверь, Шумилин поднялся, попросил встать ребят и привычно поздравил их со вступлением в комсомол, пожелал хороших дел, отличной учебы и посоветовал не забывать, что членами ВЛКСМ они стали на славной земле Краснопролетарского района. Потом буднично пояснил, когда можно получить готовые документы, и попросил задержаться Спиридонцеву.

– Что же вы так готовите вступающих?! – возмущенно спросил он поникшую Леночку. – Анкеты – я потом посмотрел – как под копирку написаны.

Умненькая Спиридонцева давно усвоила, что смиренное молчание – лучший довод в споре с руководством.

– Я предлагаю, – возвысила голос неутомимая Шнуркова, – строго указать комитету ВЛКСМ триста восемьдесят пятой школы на недопустимость формального подхода к подготовке вступающих. Через два месяца заслушать отчет о принятых мерах… А еще я с Ириной Семеновной отдельно поговорю!

После затянувшегося приема женская часть бюро и некоторые из мужчин взмолились о перекуре. Проходя в кабинет второго секретаря, где обычно собирались, чтобы подымить, Шумилин заметил, как непривычно угрюмая Леночка Спиридонцева придвинула осунувшегося Семенова к стене и что-то шипит ему в лицо.

В задымленной комнате он застал громкий спор.

– Что же получается! – возмущался Бутенин. – Прокатили парня только за то, что он честно ответил. Выходит, сами мы можем конвейерным способом принимать, а от детей требуем глубоко личного отношения?

– Я ему этот вопрос не задавала, – спокойно возразила Шнуркова.

– Да я тебе про другое говорю. Вопрос можно любой задать. Одним словом, парня мы через месяц примем, а вот что у него в душе останется: мол, правду говорить себе дороже? Так?!

– Останется, что нельзя быть начетчиком! – отрубила третий секретарь и ввинтила в пепельницу искуренную до фильтра сигарету.

– Да сама ты начетчица! – взорвался Бутенин. – Для мальчишки же это трагедия, он просто растерялся.

– Если человек знает, зачем ему комсомол, он не растеряется. А принимать людей, идейно не подготовленных, нам никто права не давал!

– Ты это серьезно? – опешил Бутенин.

– Более чем…

– Ну, тогда тебя не переспоришь…

Шумилин еще долго помнил про тот случай, а когда через три месяца Спиридонцева докладывала о принятых мерах, поинтересовался, как там Семенов, почему его не приводят на бюро.

– А он не хочет! – обиженно сообщила Леночка. – И вообще последнее время он учиться хуже стал, безобразничает. Родителей в школу вызывают…

– Работать нужно с несоюзной молодежью, – нахмурился первый секретарь.

– А мы работаем!

– Вот так, да?.. – строго переспросил Шумилин, но тут его соединили с городом, и он начал ругаться из-за стендов для расширяемого районного музея истории комсомола и пионерии.

А потом он забыл. Так вылетает из головы номер ненужного телефона или имя случайного знакомого. Забыл на два года. А теперь вспомнил…

– Михаил Владимирович! – попросил Шумилин. – Я хотел бы поговорить с молодым человеком с глазу на глаз. Извините.

Инспектор пожал плечами, взглядом показал сержанту на открытое окно, и они вышли.

– Значит, говоришь, по личному вопросу приходил? – спросил первый секретарь после того, как дверь закрылась.

– Приходил.

– А что же ты потом не пришел? Обиделся?

– Мне подачек не надо, – ответил парень, удивленный, что его все-таки вспомнили.

– Обиделся! А жизнь самому себе испортил. Да-а, Юра, Юра, ты даже не понимаешь, что натворил!

Краснопролетарский руководитель почувствовал себя мудрым и добрым человеком из какого-то очень знакомого, шедшего недавно по телевизору фильма. Насколько запомнилось содержание, Семенов должен был расплакаться как мальчишка.

И он заплакал. Но не по-ребячьи, распустив нюни, а по-мужски, без слез, закусив губы и сотрясаясь всем телом.

– Успокойся! – строго сказал Шумилин и опять же, как в том фильме, налил парню воды. – Приведи себя в порядок. Я сейчас вернусь…

Он вышел в зал заседаний и подсел к нетерпеливо дожидавшемуся инспектору:

– Сколько же ему могут дать?

– Ну, это уж суд решать будет, – удивленно ответил Мансуров.

– А по вашему опыту?

– Смягчающих обстоятельств нет. Райком – не ларек. Сначала в колонию для несовершеннолетних отправят – может быть, и со взрослыми досиживать придется. Вы же за него ходатайствовать не собираетесь?!

– Нет… Не знаю… Спасибо. Можете забрать его.

Шумилин дождался, пока капитан уведет Семенова, вернулся к себе и снова почему-то решил позвонить Тане, но, задумавшись, так и замер, прижимая к уху гудевшую трубку. Нужно было решать.

…Допустим… Допустим, даже если кто-то и узнает в этом взрослом парне того растерянного мальчишку или вспомнит давнюю историю с Семеновым из 385-й (что в присутствии Ковалевского и Околоткова очень некстати), – все равно ничего страшного не произойдет. Кашу заварила Шнуркова, бюро, в сущности, поддержало; в крайнем случае райкому придется разделить, как говорится, с семьей и школой вину за одного из упущенных подростков. А персонально первого секретаря вслух не сможет упрекнуть никто!

В дверь заглянула Аллочка:

– Николай Петрович, члены бюро собираются.

– Пусть рассаживаются. Я иду.

… Так вот… Никто, кроме самого же первого секретаря, который, как известно, не привык расплачиваться за свою карьеру чужими судьбами. Не привык… Но тогда…

В кабинет ворвался энергичный, как паровой молот, Чесноков:

– Командир! Ковалевский и Околотков…

– Где?! – бросив трубку, вскочил Шумилин.

– У подъезда, друг друга вперед пропускают. Если ты сегодня с ними обо мне договоришься, вопросов не будет.

– Очень ты суетишься.

– А у меня нет папы-начальника, чтобы я не знал, куда руки от скромности девать, пока он бы мне по телефону жизнь устраивал!

Торопясь к двери, Шумилин хотел возразить, но тут грянул прямой телефон, и он быстро вернулся.

Звонила Галя. По-семейному, как ни в чем не бывало, только немного заискивающе, она просила привезти от свекрови Лизку «к нам домой» и, если можно, освободить вечер, чтобы поговорить…

Такого поворота событий первый секретарь не ожидал.

– Алло, что ты молчишь? – тревожно спросила жена.

– Подожди, – ответил он и закрыл трубку ладонью: в дверь шумно входили Ковалевский и Околотков.

– Ну, братцы мои, заработались! – улыбнулся Владимир Сергеевич. – Городское начальство встретить некогда.

– Ничего, это болезнь роста! – в тон ему шутил Околотков.

– Командир! – одними губами умолял Чесноков.

– Алло, Коля, что ты молчишь?! – ладонью, зажимающей трубку, слышал Шумилин голос Гали.

Он встал навстречу вошедшим, шагнул из-за стола и увидел вокруг окаменевшую и накренившуюся зыбь моря. Вверху, на фоне безоблачного, цвета густой грозовой тучи неба, сияло зеленое с кровавым ободком солнце. И еще человек почувствовал, что больше не умеет плавать…

Как я был колебателем основ

1. Проснуться знаменитым

В один из январских дней 1985 года (теперь уже не помню, в какой именно) я проснулся, извините за прямоту, знаменитым на всю страну. Уснул среднеизвестным поэтом, а проснулся знаменитым прозаиком. Случилось это в тот день, когда январский номер «Юности» очутился в почтовых ящиках трех миллионов подписчиков. Я тоже достал из железной ячейки долгожданный журнал, предусмотрительно вложенный почтальоном в газету (дефицитную периодику в подъездах тогда уже подворовывали), раскрыл и огорчился: с фотоснимка на меня нагло смотрел длинноносый парень, неумело канающий под задумчивого. По советскому же канону фотопортрет должен был улучшать автора, приближая его к идеалу, когда в человеке все прекрасно – далее по Чехову. За образец брали портреты членов Политбюро, висевшие в присутственных местах. Позже пришла мода на «охаривание» лиц известных людей. Мол, такой же человек, как мы с вами! Вон какая бородавка на носу! О том, что это тенденция, имеющая дальние цели, до меня дошло, когда в телевизоре появились уродливые дикторы, которыми можно на ночь пугать детей. Но я забежал вперед.

А тогда, прижимая к груди журнал, я подхватился и поехал в редакцию «Юности», располагавшуюся на «Маяковке» в многоэтажном доме начала XX века над рестораном «София». На второй этаж вела лестница, достаточно широкая для того, чтобы две даже очень крупные фигуры советской литературы, пребывающие в идейно-эстетической вражде, могли свободно разминуться. Тогда писатели противоположного образа мысли печатались в одном и том же журнале. И это было нормально. Теперь же если почвенник и забредет в «Новый мир», то лишь в состоянии полного самонепонимания, – как мужик, который с пьяных глаз ломится в дамскую комнату. Но я снова забежал вперед.

Главный редактор журнала Андрей Дементьев встретил меня своей знаменитой голливудской улыбкой:

– Поздравляю! Чего грустный?

– Вот фотография плохо вышла…

– Какая фотография, Юра! Ты даже не понимаешь, что теперь начнется!

Он не ошибся. В те годы публикация острого романа, выход на экраны полежавшего на полке фильма или открытое письмо какого-нибудь искателя правды, обиженного режимом еще в утробе матери, – все это вызывало умственное брожение и общественное смущение, которые чрезвычайно беспокоили серьезных людей, облеченных властью. Они спорили, совещались, приглашали вольнодумцев в свои кабинеты, гоняли с ними чаи, обещали льготы в обмен на сдержанность, а если те упорствовали, наказывали страшно: высылали из СССР прямо в гостеприимные объятия западных спецслужб, приготовивших изгнанцам неплохое трудоустройство, скажем, обозревателем радиостанции «Свобода». Удивительные времена! Судьбу какого-нибудь нудного романа решали на заседании Политбюро, коллегиально, взвешивая все за и против. А вот Крым могли отдать Украине просто так, с кондачка, со всей волюнтаристской дури! Странные времена….

Тем, кому сегодня за сорок, не нужно объяснять, что такое «ЧП районного масштаба». Зато продвинутые представители «поколения пепси», читая повесть, могут удивиться: неужели вполне заурядная история личных и служебных неприятностей первого секретаря никогда не существовавшего Краснопролетарского райкома комсомола Николая Шумилина, изложенная начинающим в общем-то прозаиком, могла потрясти воображение современников? Ведь тогда по всей стране, от Бреста до Сахалина, стихийно прошли тысячи читательских конференций, бесчисленные комсомольские собрания, на которых до хрипоты спорили читатели моей повести. Все печатные органы, включая «Правду», откликнулись на «ЧП…» резко критическими, мягко разгромными или сурово поощрительными рецензиями. Началось с Виктора Липатова (не путать с талантливым Вилем Липатовым, автором «Деревенского детектива»), напечатавшего в «Комсомольской правде» статью «Человек со стороны». Статья была явно заказана комсомольским начальством, не ожидавшим такого ажиотажа вокруг повести о райкоме.

Думаю, слаженная критика «ЧП…» была связана и с внешней реакцией чуждых сил. Василий Аксенов, кажется, по «Голосу Америки» рассуждал о повести, видя в ней первую ласточку весны, которая непременно растопит торосы империи зла. А ведь на дворе стоял холодный январь 85-го, в Кремле боролся с предсмертной одышкой генсек Черненко, и о радикальном сломе системы свободно рассуждать можно было только на Канатчиковой даче. Но литература обладает удивительной способностью ранней диагностики будущих социальных потрясений. Конечно, наутро десятки моих друзей, ночами внимавших «вражьим голосам», поздравили меня с признанием на Западе. Впрочем, они очень удивились, что на «ЧП…» никак не отреагировал главный изгнанник – Солженицын. Думаю, ему было не до меня: он уже отошел от идеи сбросить атомную бомбу на СССР, но еще не озаботился тем, как нам обустроить Россию. В ту пору вермонтский отшельник с сизифовым упорством катил вперед свое «Красное колесо», которое дочитать до конца – то же самое, как птице долететь до середины Днепра…

По тогдашним правилам игры раскритиковали меня в прессе, конечно, не за разоблачительный пафос, а за недостаток художественности. Однако любой читатель, владевший основами чтения между строк (этим искусством владели все, кроме моей бабушки, так и не выучившейся грамоте), отлично понимал: начальство в бешенстве, вместо критики отдельных недостатков трехмиллионным тиражом вышло сомнение в базовых ценностях. Кстати, по логике постперестроечного абсурда именно сервильный Виктор Липатов впоследствии сменил либерального Андрея Дементьева на посту главного редактора «Юности» и в конечном счете погубил журнал.