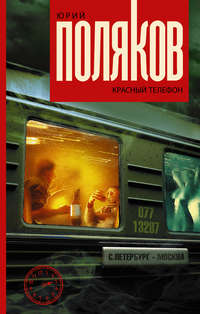

Красный телефон (сборник)

– Трансцендентально! – воскликнул я. – Так и будешь ходить!

– Чего? – оторопел Витек.

– Трансцендентально – это хорошо, клево…

– Ништяк, – подсказал Витек.

– Да. Ништяк. Вот так и будешь теперь ходить с кубиком, и если кто-то спросит, зачем тебе он, ответишь: «Ищу культурный код эпохи…» Повтори!

– И-ищу к-культурный код э-э-эпохи… – неуверенно повторил он.

– Не хмурься! Улыбнись!

Витек озарился светлой улыбкой идиота, которому пообещали купить мороженое.

– Нет, не так! Ты не так должен улыбаться.

– А как?

– Как? – Я задумался. – Как…

В этой улыбке должны воссоединиться горечь бытия, мед воспоминаний, дерзость сердца и усталость души… Как? Я улыбнулся так, как мы улыбаемся, если на улице вдруг встречаем женщину, в которую когда-то были безумно влюблены, а теперь увидели ее расплывшейся, увядающей домохозяйкой с набитыми сумками в руках и гирляндой из рулонов туалетной бумаги через плечо.

– Понял?

– Вроде понял, – кивнул Витек.

После нескольких попыток у него получилось нечто подходящее. И тогда я приказал ему одеться.

– В это? – обиделся он. – Я не шаромыжник…

– Да, в это! Одевайся!

– Иди ты знаешь куда!

– Мы же с тобой договорились! Ты выполняешь все, что я тебе говорю!

– Надо мной же смеяться будут, – захныкал Витек.

– Это мы над ними смеяться будем, когда ты премию Бейкера получишь.

– Какую еще премию?

– Как-нибудь расскажу. Одевайся!

Он напялил на себя разложенную на полу одежду – и эффект превзошел самые смелые ожидания: передо мной стояла живая загадка русского национального характера и, тихо матерясь, разминала тесноватые сапожки.

– Разносятся, – успокоил я.

Обойдя Витька со всех сторон и поправив на лбу алую ленточку с надписью Wimbledon, я отошел на несколько шагов и еще раз осмотрел моего питомца, щурясь и складывая губы гузочкой, как это делают на вернисажах некоторые посетители, подчеркивая таким образом свою причастность к миру искусства.

– Вращай кубик! Энергичнее! Ментально…

– Чего? – переспросил Витек.

– То, что надо, – объяснил я.

– Ты надо мной насмехаешься, что ли?

– Отнюдь…

– Насмехаешься, – помрачнел Витек. – Знаешь, я не хочу быть писателем. Я лучше назад… Бригадир – мужик отходчивый, возьмет. И Надюха тоже вроде не злопамятная…

– Не вари козленка в молоке матери его! – строго сказал я.

Еще вчера утром я бы с восторгом воспринял этот Витькин отказ. Но сегодня нет! Я уже вступил на тропу войны с идиотизмом жизни и смывать боевую раскраску не намерен. Я успокоюсь, только заполучив в руки кровоточащий скальп этой подлой людской несправедливости! Я успокоюсь только тогда, когда вся эта литературная сволочь будет лебезить и заискивать перед простодушным чальщиком, которого я снарядил в гении!

Взяв со стола листочек с лексиконом, я протянул его Витьку:

– Учи слова!

Он принял страничку и, медленно шевеля губами, начал читать по пунктам, оттопыривая при этом указанные в бумажке пальцы.

– Понял систему? – спросил я.

– Вроде понял…

– Давай проверим!

– Давай.

Я показал ему правый мизинец.

– Вестимо, – сказал он.

Я показал ему левый указательный палец.

– Скорее нет, чем да, – неторопливо сверившись с бумажкой, ответил он.

– Хорошо! Но учти: это я сейчас тебе пальцы к самому носу подставляю. При посторонних я буду делать тебе знаки незаметно. Знаешь, вроде как поигрывая пальцами… Давай порепетируем.

– Давай.

Я сел на диван в непринужденной позе и, похлопывая ладонью по подушке-думочке, неожиданно выставил правый большой палец.

– Транс… – скосив глаза в бумажку, забормотал Витек, – транс… детально…

– Транс-цен-ден-таль-но, – по слогам подсказал я.

– Транс… транс… дентентально…

Через полчаса он выговаривал это слово так, точно окончил Оксфорд.

– Молодец! Просто молодец! – подбодрил я. – Но учти: ты должен все это делать без шпаргалки, на память…

– О’кей – сказал Патрикей! – кивнул он.

– А как тебе вообще моя система? – с плохо скрытой гордостью спросил я.

– Говно! – не глядя в лексикон, бухнул Витек.

Я взвился с дивана:

– Запомни раз и навсегда: это слово ты никогда не должен произносить без команды! Никогда! Команда – два больших пальца! Не один, а два. Запомни! Порепетируем. Допустим, тебя кто-то спрашивает: «Виктор, а как вы относитесь к прозе Чурменяева?» Сказав это, я резко выставил вперед два больших пальца.

– Говно! – ответил Витек, почему-то произнося «г» на украинский манер, отчего слово зазвучало еще обиднее и неприличнее.

– Молодец! – похвалил я и медленно повернул пальцы вниз.

– А это что значит? – спросил он.

– Так римляне приказывали гладиаторам добить жертву. Но это можешь не запоминать – тебе не понадобится. Иди мой руки, будем завтракать!

8. С кем вы, подмастерья культуры?

На следующий день я повез экипированного и обученного Витька в Дом литераторов. В метро пассажиры оглядывали Акашина с недоумением. Из этого я сделал вывод, что одел моего воспитанника именно так, как надо!

Если вы спуститесь в московское метро и доедете до станции «Баррикадная» (революции нужны хотя бы для того, чтобы давать названия станциям и площадям), а потом, поднявшись наверх по эскалатору и оказавшись в городе, повернете налево и пересечете ревущее, пропахшее выхлопными газами Садовое кольцо, то окажетесь в самом начале Большой Никитской, бывшей улицы Герцена. Точнее сказать, вы окажетесь в самом ее конце, ибо начинается она с противоположной стороны, почти от кремлевских стен. А если вы пройдете по улице Герцена буквально несколько шагов, то очутитесь возле массивных дверей, выполненных в министерском стиле пятидесятых годов. Теперь рядом со входом укреплена табличка:

КЛУБ ПИСАТЕЛЕЙ

Но в ту пору там была другая вывеска:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ ЛИТЕРАТОРОВ

ИМЕНИ А. А. ФАДЕЕВА

Надо ли объяснять, что, если у тебя нет писательского билета, в этот храм литературы ты просто так не пройдешь! Кстати, первый раз меня провел в ЦДЛ Костожогов, но я только потом узнал, что это был именно он. Я маялся возле дверей и вдруг услышал вопрос:

– Хотите зайти?

Вопрос задал невысокий человек, одетый с той аккуратной заурядностью, которая забывается через минуту, и, если даже следователь по особо важным делам будет тебя потом пытать, во что же все-таки был одет тот человек, ты никогда не вспомнишь. Впрочем, одна деталь осталась: у него был вытершийся кожаный портфель с ручкой, обмотанной синей изоляционной лентой…

– Нет, я жду друга! – самолюбиво ответил я.

Он внимательно посмотрел на меня и улыбнулся.

У него было очень странное лицо – пергаментное, нездоровое, покрытое бесчисленными, очень мелкими и как бы ломкими морщинами. Это было лицо ребенка, вдруг узнавшего какую-то страшную тайну и под бременем этой тайны внезапно постаревшего. А вот глаза не состарились и остались яркими-преяркими. Я долго потом не мог понять, кого же он мне напоминает, а потом сообразил. Когда я был школьником, мы ездили с классом в Ленинград и там ходили в Кунсткамеру. Меня страшно поразил заспиртованный в огромной стеклянной банке младенец, у него тоже были серая, почти обесцвеченная, пугающе неживая кожа и широко раскрытые, абсолютно живые, яркие-преяркие голубые глаза… Этот младенец потом мне долго снился. (Не запоминать!)

– Да ладно вам, – продолжая улыбаться, сказал Костожогов. – Пойдемте!

Администраторша, увидав меня, бдительно напружинилась.

– Это со мной! – пояснил Костожогов.

– Вижу! А вы-то кто такой? – сварливо спросила она.

– Я? А, ну конечно… – Он стал, растерянно улыбаясь, шарить по карманам. – Неужели забыл…

На физиономии администраторши уже начало вырисовываться торжество вознагражденной бдительности, но тут Костожогов нашел свой билет.

– Проходите, – разочарованно разрешила она.

Мы вошли.

– Редко бываю. В лицо не узнают. Забыли… – словно извиняясь, объяснил он. – А вы первый раз здесь?

– Да.

– Кофе хотите?

– Хочу.

Мы вошли в буфет, который, как я впоследствии узнал, назывался «Пестрым», потому что стены были разрисованы литературными карикатурами и испещрены разными смешными строчками и эпиграммами.

У поэта Васи МуравлеваНе Пегас, а старая корова…Или:

Если сидишь над романом, пупея,Это уже не роман – эпопея!Он посадил меня за столик, отошел к буфетной стойке и вернулся через некоторое время, неся бутерброды и поставленные на тарелку четыре кофейные чашечки: в двух был действительно кофе, а в двух других – коньяк.

– Угощайтесь!

Я выпил, Костожогов пригубил.

– Ешьте бутерброды, – посоветовал он, заметив мое смущение. – Стихи пишете?

– Да.

– Дело хорошее. Чтобы научиться понимать чужие стихи, надо обязательно попробовать писать самому. Хотите почитать?

– Хочу! – с вызовом сказал я.

– Читайте…

Минут сорок я, по-дурацки завывая, читал стихи, а он слушал не перебивая: в неудачных местах улыбался с каким-то совсем необидным сочувствием, а в удачных – вдруг на миг поднимал на меня свои яркие-преяркие глаза, а потом снова упирался взглядом в стол. Наконец я закончил и вопросительно посмотрел на него.

– Недурно. Вы человек способный. Но это ничего не значит. Дорога в ад вымощена не столько благими намерениями, сколько талантами. У человека, обладающего талантом, два пути – он может стать или подмастерьем дьявола, или подмастерьем Бога. Первое проще и доходнее. Второе – почти невозможно. И очень опасно.

– У Бога опасно? – удивился я.

– Да, именно так. Выбирайте!

– А третьей дороги нет?

– Есть, конечно… Не писать.

– А талант, значит, зарыть? – надменно полюбопытствовал я.

– Вы никогда не задумывались, почему самые красивые женщины уходили в монастырь?

– Почему?

– Потому что лучше зарыть талант в землю, чем распорядиться им неверно. Каждое неверное слово – пуля, выпущенная в чужое сердце. Когда писатель это осознает, он иногда берет револьвер и стреляет в свое собственное сердце… Ну, не расстраивайтесь! Я, наверное, немного сгустил… Вы сюда часто ходите?

– Первый раз.

– Извините, я, кажется, уже спрашивал об этом. Не ходите сюда больше! По крайней мере, до тех пор, пока не поймете, у кого вы хотите быть подмастерьем…

– А вы поняли?

– Понял. Но не сразу. Я очень долго соблюдал нейтралитет. Пытался. Но это долгая история… Если интересно, заезжайте как-нибудь ко мне в Цаплино. Я работаю в сельской школе. Представляете – деревянная, одноэтажная школа, у нас даже звонка нет. Когда наступает перемена, завхоз звонит в большой колокольчик. А возле школы огромный вяз, к которому французы привязывали лошадей, идя на Москву… Представили?

– Неужели еще есть такие школы?

– Есть. Приезжайте.

Он вынул из портфеля тонкую ученическую тетрадку, вырвал листок, написал адрес. Потом встал, пожал мне руку и ушел. Несколько минут я сидел в одиночестве, но тут ко мне подошел странный человек в лоснящейся замшевой куртке и, не отрывая взгляд от недопитого костожоговского коньяка, спросил:

– Вы вновь присовокупившийся?

– Скорее да, чем нет… – растерянно ответил я, не совсем понимая вопроса.

– Поспособствуйте коньячком!

Позже я навел о Костожогове справки и выяснил, что в юности он написал знаменитую поэму об обороне Царицына, и хотя, конечно, в обороне молодой поэт лично не участвовал, вещица удалась и была сразу включена в школьную программу. Автор получил за нее Сталинскую премию и орден. В старых учебниках под портретом так и написано: «Н. Костожогов, поэт-орденоносец». Он был знаменит, богат и страшно плодовит. Его стихи без конца издавали, переиздавали, читали с эстрады, по радио, даже пели… Его дача в Перепискино была самой большой, богатой и хлебосольной. Женат он был на популярной киноактрисе, игравшей в тогдашних фильмах боевых деревенских девушек, которые по ходу сюжета становились то певицами, то летчицами, а то и председательницами колхозов. Рассказывали, что жену ему нашел сам Сталин, предварительно удостоверившись в ее всевозможных положительных качествах. Костожогова прочили на место Фадеева, поскольку тот часто запивал и не справлялся с многочисленными обязанностями. И вдруг Костожогов исчез. Сначала вообще думали, что его посадили. Но потом выяснилось: нет, однажды утром он ушел со своей перепискинской дачи с чемоданчиком белья и связкой книг и обнаружился через некоторое время в глухом Подмосковье в качестве обыкновенного учителя литературы цаплинской сельской школы. Это классик-то!

Тогда возникла версия, будто он застал свою жену то ли с самим вождем, то ли с кем-то из членов Политбюро, а жена вместо раскаяния, как говорится, рассмеялась ему в лицо. Ничего невероятного в этой версии, конечно, нет, тем более что как раз накануне Костожогову ни с того ни с сего влепили еще одну Сталинскую премию. Но имеется все-таки некая странность. Жена очень переживала из-за его ухода, ездила к нему в Цаплино, умоляла вернуться, а когда он отказался – с горя запила, перестала сниматься и через несколько лет умерла. В опустевшую дачу въехал сначала какой-то песенник, а потом – Горынин, как раз прошумевший своей пьесой «Прогрессивка». Потом о Костожогове стали говорить то, что всегда говорят о литераторе, вдруг переставшем печататься, – «исписался». (Как будто писатель – это стержень от шариковой ручки!) Но вдруг в одном неприметном журнальчике появился его маленький рассказ о деревенской жизни, такой по тем временам необычный и вызывающе честный, что, несмотря на неприметность журнала, публикация вызвала целый шквал разгромных статей, а закончилось все снятием с должности главного редактора. Костожогова хотели сначала исключить из Союза писателей за клевету на советское село, даже термин такой появился – «костожоговщина», но потом пошел слух, будто писатель из-за жизненных обстоятельств попросту тронулся умом, и его оставили в покое. С тех пор он нигде не печатался и только изредка бывал в Москве. Говорили, он приезжал на могилу жены, похороненной на Новодевичьем, и по старой памяти раз или два в год появлялся в ЦДЛ. Видимо, в один из таких приездов я его и встретил.

Честно сказать, разговор с ним произвел на меня такое сильное впечатление, что я решил последовать его совету: перечитал свои стихи и даже сжег больше половины. Я как раз собирался поехать к нему в Цаплино, чтобы своими глазами увидеть звонящего в колокольчик завхоза и вяз, к которому французы привязывали лошадей, но тут объявился Одуев и сообщил, что у него есть два билета на вечер «Поэты – флоту». Он предлагал, воспользовавшись билетами, пройти в ЦДЛ и хорошенько пообщаться… Я согласился. Когда мы все прилично набрались, я завел речь о Костожогове и о том, чьими подмастерьями мы все собираемся стать… Что же тут началось! Закусонский ржал, бодая меня в грудь головой. Одуев хохотал, вытирая слезы рукавом и приставляя к голове «рожки». А Неонилин, тонко улыбаясь, заметил, что исписавшиеся старперы любят морочить молодых конкурентов разговорами об ответственности писателя перед человечеством. Как известно, больше всех боятся заразиться венерической болезнью импотенты! На что пьянехонький Жгутович заметил: хотя он и не импотент, но тоже боится – из-за жены. Я поначалу обиделся и хотел даже уйти, а потом стал смеяться вместе с ними: какие, к черту, подмастерья! Наливай и пей.

В общем, к Костожогову я не поехал. А бумажку с адресом потерял – наверное, выронил где-нибудь…

С тех пор я стал ходить в ЦДЛ постоянно. И хотя, конечно, никто больше не предлагал провести меня внутрь, существовала масса способов перехитрить бдительных администраторш. Например, если дело происходило вечером, ближе к семи, можно было купить или даже просто выпросить пригласительный билет на встречу с каким-нибудь маститым автором или, скажем, на круглый стол «Образ передового рабочего в поэме семидесятых». Но, предъявив приглашение бдительной и очень скандальной старушке-администраторше, я шел, конечно, не в зал направо, а в буфет или ресторан – прямо, где и находил своих товарищей по литературному поколению, проникших сюда подобным же образом чуть раньше, но уже успевших напиться до состояния буйного самоуважения…

Сложнее, конечно, было попасть в Дом литераторов днем, когда буфет и ресторан уже работали, но в кабинетах и коридорчиках еще кипела литературно-административная жизнь, напоминавшая суету бригады реаниматоров вокруг коченеющего тела – назовем это тело для простоты социалистическим реализмом. (Не путать с русской литературой!) Но вот днем-то вас сразу же останавливали на пороге и строго спрашивали: «Ваш писательский билет!» Это теперь я гордо взмахиваю перед носом администраторши красной корочкой, а тогда я использовал массу уловок. Порой я просто называл фамилию кого-то из поэтов-бильярдистов, с самого утра толкавшихся с киями наперевес, играя в «американку». Но чаще я караулил, выглядывая из-за угла, пока в Дом не заглянет какой-нибудь известный мне литератор, например знаменитый менестрель-шестидесятник Перелыгин, исполнявший свои баллады не под гитару, как другие, а под виолончель, каковую всегда носил с собой. Он заходил в ЦДЛ почти каждый день, если, конечно, не был в загранкомандировке, и я всегда с нетерпением ждал появления этого великого человека, намурлыкивая про себя его знаменитую балладу «Принцесса и комиссар», на которой все мы выросли:

Принцесса вздохнула: ну, что же вы!Принцесса вскричала: ну, что же вы!Принцесса взмолилась: ну, что же вы!Такой неуклюжий и кожаный…Когда мы в университетской общаге под гитару вполголоса пели эту балладу, то чувствовали себя страшными вольнодумцами, чуть ли не антисоветчиками, ибо отлично понимали, кого автор имеет в виду под «зеленоглазой егозой принцессой» и, «как черт, кудрявым комиссаром с большим наганом на боку». Перелыгин, между прочим, был племянником наркома Первомайского, погибшего вместе с командармом Тятиным при странных обстоятельствах в тридцать восьмом году. Их автомобиль упал в Яузу.

Впрочем, особое уважение мыслящей общественной прослойки замечательный менестрель снискал не виолончельными балладами и даже не своим родством с утопшим наркомом, а совсем другим способом. Когда Хрущев однажды вызвал к себе советскую творческую интеллигенцию и стал на нее кричать, топая ногами, у Перелыгина на нервной почве случилось расстройство желудка: ему казалось, Никита Таврический гневно смотрит и орет конкретно на него. Менестрель стремглав выскочил из зала, что было воспринято потаенной общественной мыслью как безумный в своей отваге протест против грубого вмешательства партии в художественно-творческий процесс. А Хрущев даже крикнул ему вдогонку: «Ага! Ну и вали к своим империалистам!» Об этом смелом поступке отважного менестреля писала тогда вся западная пресса. Потом, конечно, Перелыгин в длинном покаянном письме в ЦК объяснил подлинную причину своего выбегания из зала – и был прощен. Но общественность о письме не узнала, и оно долгое время хранилось в спецшкафу у Горынина, где я, пользуясь почти родственными отношениями, его нашел и прочитал, буквально захлебываясь слезами разочарования. Знаете, так мальчик растет, уверенный, будто его папа погиб, дрейфуя на льдине, а потом случайно узнает, что родитель просто удрал с чужой тетей… (Образно, запомнить!)

Итак, дождавшись Перелыгина, я минут через пять входил следом, называл его имя, объясняя бдительной старушке, что мне назначено время и я принес стихи, чтобы показать классику. Обычно это срабатывало, и меня пускали. Но однажды я жутко опростоволосился. Мой любимый менестрель не пришел: пел, должно быть, за рубежами, и я наобум назвал администраторше имя известного поэта-бильярдиста, который всегда был на месте, при своих шарах. Старушка вдруг зарыдала и сообщила, что панихида уже закончилась, тело увезли, но если я потороплюсь на Ваганьковское кладбище, то, наверное, успею проститься с покойным. Если не считать этого печального случая, описанный способ проникновения в ЦДЛ срабатывал довольно долго, до тех пор, пока компания молодых поэтов, заспорив о сравнительных достоинствах точной и ассонансной рифмы, не устроила классическую салунную драку с битьем посуды и разламыванием казенных стульев о головы оппонентов. С тех пор никакие ссылки на классика, назначившего тебе в ЦДЛ встречу, а тем более на какого-нибудь бильярдиста, не помогали. Пришло время искать новые подходы.

Я отрастил бородку-шотландку и стал канать под корреспондента Би-би-си, на ломаном русском языке объясняя, что должен… well… взять интервью… well… у одного писателя… окау? Называл я обычно фамилию того, чьи главы или заявления недавно читались по радио «Свобода»: за этим я специально следил. В глазах старушки, которая тоже, конечно, слушала радио «Свобода», вспыхивал огонек неистребимого русского инакомыслия, и, заговорщицки подмигнув, она меня пропускала. Это продолжалось довольно долго, пока не появилась одна новенькая старушка, как потом выяснилось, до пенсии преподававшая в школе английский. Она очень обрадовалась возможности пообщаться с природным британцем и обратилась ко мне на языке Байрона. Но я, не знавший в ту пору английский вообще, а немецкий – согласно школьной программе на уровне «майн брудер ист тракторист», несколько секунд растерянно хлопал глазами, а потом, сообразив, завопил: «Это есть провокация! Well… Вы из кей-джиби!.. Окау!» И убежал…

После этого происшествия мне пришлось сбрить бороду и освоить новый способ проникновения в Дом литераторов. Справедливости ради должен сказать, что способ этот придумал не я, а писатель Гуськов, который, потеряв по причине похмельной забывчивости свой писательский билет вместе с партийным, не спешил сознаваться: он боялся, что его тут же с радостью вычеркнут из очереди на новую квартиру. Опасения его были не напрасны, ибо в те времена, о которых идет речь, лучше было потерять все – здоровье, близких, память, невинность, совесть, чувство реальности, но только не партбилет. Потерю он скрывал довольно долго, а чтобы беспрепятственно проходить в ЦДЛ, обыкновенно надвигал кепку на глаза и скрипучим голосом говорил администраторше: «Я шофер писателя Гуськова». И его беспрекословно пропускали. Подсмотрев, я стал тоже выдавать себя за шофера Гуськова, а в ответ на удивленное замечание, что вчера-де был совсем другой шофер, я разъяснял, что у писателя Гуськова целых два водителя, работающих посменно – через день. Таким вот образом я довольно долго свободно захаживал в ЦДЛ в любое удобное время, пока однажды, в приливе снисходительной откровенности, не рассказал об этом хитром приеме своим безбилетным друзьям-поэтам, все еще продолжавшим выклянчивать у дверей лишнее приглашение на дискуссию «Положительный герой как социально-философская категория». Через неделю каждый второй человек, заходивший в ЦДЛ, представлялся шофером писателя Гуськова, и администраторши охрипли, в изнеможении стыдя и выгоняя бесчисленных самозванцев. Хуже всех пришлось самому писателю Гуськову, которого увез вызванный к месту скандала наряд милиции. На допросе он во всем сознался и написал в инстанции чистосердечное заявление о безнадежной утрате как партийного, так и писательского билетов. С ним обошлись на удивление мягко: по партийной линии вкатили «строгач», а по литературной – сильно пожурили на предмет недоброго примера, подаваемого творческой молодежи, но из списков очередников на жилье не вычеркнули, хотя квартиру дали не в Центре, как остальным, а черт-те где, с окнами на Окружную дорогу.

Впрочем, к тому времени, когда писатель Гуськов въезжал в новую квартиру, молчаливо посылая проклятия в адрес того, что впоследствии было названо командно-административной системой, у меня уже не было необходимости прикидываться то британцем, то инспектором пожарной охраны, то ревнителем рабочего романа – к тому времени я обрел собственный писательский билет. Я получил его благодаря Анке, точнее, благодаря ее отцу – Николаю Николаевичу Горынину, автору знаменитого, вошедшего во все учебники, антологии и переведенного на все сущие языки романа «Прогрессивка» («Progressivka»). До прихода в литературу Николай Николаевич работал начальником цеха на мебельной фабрике.

Я уже точно не помню сюжета, но, кажется, там шла речь о том, как рабочие, возмущенные тем, что администрация не желает модернизировать производство, но составляет липовые отчеты о несуществующем росте производительности труда, сначала отказываются от очередной прогрессивки, а потом, поорав, деньги берут, складываются и покупают на них новый станок с цифровым управлением. С таким же успехом они могли купить и баллистическую ракету. Но на эту невероятную в условиях системы жесткого распределения ресурсов развязку никто не обратил внимания, ибо у социалистической организации производства свои законы, а у искусства социалистического реализма – свои. Но, возможно, отец Анки проявил тут свойственную иным редкостным художникам способность заглядывать в будущее: ведь теперь, сбросившись, можно купить и станок с цифровым управлением, и баллистическую ракету, и даже завод, производящий эти самые ракеты…