Вечера на хуторе близ Диканьки. Вий

– Воля твоя, хоть посмотреть нужно; а выруби-ка огня!

Другой цыган, ворча про себя, поднялся на ноги, два раза осветил себя искрами, будто молниями, раздул губами трут* и, с каганцом в руках, обыкновенною малороссийскою светильнею, состоящею из разбитого черепка, налитого бараньим жиром, отправился, освещая дорогу.

«…раздул губами трут…» Трут – материал для высекания огня: фитиль, ветошь или высушенный гриб-трутовик, который зажигается от искры, высекающейся от удара огнива о кремень.

– Стой! здесь лежит что-то; свети сюда!

Тут пристало к ним еще несколько человек.

– Что лежит, Влас?

– Так, как будто бы два человека: один наверху, другой нанизу; который из них черт, уже и не распознаю!

– А кто наверху?

– Баба!

– Ну вот, это ж то и есть черт!

Всеобщий хохот разбудил почти всю улицу.

– Баба взлезла на человека; ну, верно, баба эта знает, как ездить! – говорил один из окружавшей толпы.

– Смотрите, братцы! – говорил другой, поднимая черепок из горшка, которого одна только уцелевшая половина держалась на голове Черевика, – какую шапку надел на себя этот добрый молодец!

Увеличившийся шум и хохот заставили очнуться наших мертвецов, Солопия и его супругу, которые, полные прошедшего испуга, долго глядели в ужасе неподвижными глазами на смуглые лица цыган: озаряясь светом, неверно и трепетно горевшим, они казались диким сонмищем гномов, окруженных тяжелым подземным паром, в мраке непробудной ночи.

Х

Цур тобi, пек тобi, сатанинське навожденiе![10]

Из малороссийской комедииСвежесть утра веяла над пробудившимися Сорочинцами. Клубы дыму со всех труб понеслись навстречу показавшемуся солнцу. Ярмарка зашумела. Овцы заблеяли, лошади заржали; крик гусей и торговок понесся снова по всему табору – и страшные толки про красную свитку, наведшие такую робость на народ в таинственные часы сумерек, исчезли с появлением утра.

Зевая и потягиваясь, дремал Черевик у кума, под крытым соломою сараем, между волов, мешков муки и пшеницы, и, кажется, вовсе не имел желания расстаться с своими грезами, как вдруг услышал голос, так же знакомый, как убежище лени – благословенная печь его хаты или шинок дальней родственницы, находившийся не далее десяти шагов от его порога.

– Вставай, вставай! – дребезжала на ухо нежная супруга, дергая его изо всей силы за руку.

Черевик вместо ответа надул щеки и начал болтать руками, подражая барабанному бою.

– Сумасшедший! – закричала она, уклоняясь от взмаха руки его, которою он чуть было не задел ее по лицу.

Черевик поднялся, протер немного глаза и посмотрел вокруг.

– Враг меня возьми, если мне, голубко, не представилась твоя рожа барабаном, на котором меня заставили выбивать зорю, словно москаля, те самые свиные рожи, от которых, как говорит кум…

– Полно, полно тебе чепуху молоть! Ступай веди скорей кобылу на продажу. Смех, право, людям: приехали на ярмарку и хоть бы горсть пеньки продали…

– Как же, жинка, – подхватил Солопий, – с нас ведь теперь смеяться будут.

– Ступай! ступай! с тебя и без того смеются!

– Ты видишь, что я еще не умывался, – продолжал Черевик, зевая и почесывая спину и стараясь, между прочим, выиграть время для своей лени.

– Вот некстати пришла блажь быть чистоплотным! Когда это за тобою водилось? Вот рушник*, оботри свою маску…

«Вот рушник…» Рушник – полотенце, утиральник.

Рушник

Тут схватила она что-то свернутое в комок – и с ужасом отбросила от себя: это был красный обшлаг свитки!

– Ступай делай свое дело, – повторила она, собравшись с духом, своему супругу, видя, что у него страх отнял ноги и зубы колотились один об другой.

– Будет продажа теперь! – ворчал он сам себе, отвязывая кобылу и ведя ее на площадь. – Недаром, когда я сбирался на эту проклятую ярмарку, на душе было так тяжело, как будто кто взвалил на тебя дохлую корову, и волы два раза сами поворачивали домой. Да чуть ли еще, как вспомнил я теперь, не в понедельник мы выехали. Ну, вот и зло все!.. Неугомонен и черт проклятый: носил бы уже свитку без одного рукава; так нет, нужно же добрым людям не давать покою. Будь, примерно, я черт, – чего, оборони боже, – стал ли бы я таскаться ночью за проклятыми лоскутьями?

Тут философствование нашего Черевика прервано было толстым и резким голосом. Пред ним стоял высокий цыган.

– Что продаешь, добрый человек?

Продавец помолчал, посмотрел на него с ног до головы и сказал с спокойным видом, не останавливаясь и не выпуская из рук узды:

– Сам видишь, что продаю!

– Ремешки? – спросил цыган, поглядывая на находившуюся в руках его узду.

– Да, ремешки, если только кобыла похожа на ремешки.

– Однако ж, черт возьми, земляк, ты, видно, ее соломою кормил!

– Соломою?

Тут Черевик хотел было потянуть узду, чтобы провести свою кобылу и обличить во лжи бесстыдного поносителя, но рука его с необыкновенною легкостью ударилась в подбородок. Глянул – в ней перерезанная узда и к узде привязанный – о, ужас! волосы его поднялись горою! – кусок красного рукава свитки!.. Плюнув, крестясь и болтая руками, побежал он от неожиданного подарка и, быстрее молодого парубка, пропал в толпе.

XI

За моє ж жито та мене й побито.[11]

Пословица– Лови! лови его! – кричало несколько хлопцев в тесном конце улицы, и Черевик почувствовал, что схвачен вдруг дюжими руками.

– Вязать его! это тот самый, который украл у доброго человека кобылу!

– Господь с вами! за что вы меня вяжете?

– Он же и спрашивает! А за что ты украл кобылу у приезжего мужика, Черевика?

– С ума спятили вы, хлопцы! Где видано, чтобы человек сам у себя крал что-нибудь?

– Старые штуки! старые штуки! Зачем бежал ты во весь дух, как будто бы сам сатана за тобою по пятам гнался?

– Поневоле побежишь, когда сатанинская одежда…

– Э, голубчик! обманывай других этим; будет еще тебе от заседателя за то, чтобы не пугал чертовщиною людей.

– Лови! лови его! – послышался крик на другом конце улицы. – Вот он, вот беглец!

И глазам нашего Черевика представился кум, в самом жалком положении, с заложенными назад руками, ведомый несколькими хлопцами.

– Чудеса завелись, – говорил один из них. – Послушали бы вы, что рассказывает этот мошенник, которому стоит только заглянуть в лицо, чтобы увидеть вора; когда стали спрашивать, отчего бежал он как полоумный, – полез, говорит, в карман понюхать табаку и вместо тавлинки* вытащил кусок чертовой свитки, от которой вспыхнул красный огонь, а он давай бог ноги!

– Эге-ге-ге! да это из одного гнезда обе птицы! Вязать их обоих вместе!

«…вместо тавлинки…» Тавлинка (устар.) – плоская табакерка из дерева или бересты.

Тавлинка

XII

«Чим, люди добрi, так оце я провинився?

За що глузуєте? – сказав наш неборак. –

За що знущаєтесь ви надо мною так?

За що, за що?» – сказав, та й попустив

патьоки,

Патьоки гipкиx слiз, узявшися за боки.[12]

Артемовский-Гулак, Пан та собака*Артемовский-Гулак, Пан та собака. Эпиграф взят из обличительной басни «Пан та собака» (направленной против крепостного права) украинского писателя, историка и переводчика Петра Петровича Гулака-Артемовского (1790–1865), родоначальника украинской сатиры и баллады. Его влияние на творчество Гоголя явственно прослеживается на разных этапах. Эпиграф из «Пана та собаки» предваряет сцену в повести «Сорочинская ярмарка», в которой «оба кума принялись всхлипывать навзрыд». Имена Солопия и Хавроньи заимствованы из басни Гулака-Артемовского «Солопий и Хивря», в которой отстаивалась идея равноценного образования для мужчин и женщин. Мотив продажи души черту («Пропавшая грамота») отсылает не только к Гете и Жуковскому, но и к сатирической балладе Гулака-Артемовского «Твардовский». Эта же баллада перекликается и с повестью «Ночь перед Рождеством» (описание черта).

П. Гулак-Артемовский

– Может, и в самом деле, кум, ты подцепил что-нибудь? – спросил Черевик, лежа связанный, вместе с кумом, под соломенною яткой.

– И ты туда же, кум! Чтобы мне отсохнули руки и ноги, если что-нибудь когда-либо крал, выключая разве вареники с сметаною у матери, да и то еще когда мне было лет десять от роду.

– За что же это, кум, на нас напасть такая? Тебе еще ничего; тебя винят, по крайней мере за то, что у другого украл; но за что мне, несчастливцу, недобрый поклеп такой: будто у самого себя стянул кобылу? Видно, нам, кум, на роду уже написано не иметь счастья!

– Горе нам, сиротам бедным!

Тут оба кума принялись всхлипывать навзрыд.

– Что с тобою, Солопий? – сказал вошедший в это время Грицько. – Кто это связал тебя?

– А! Голопупенко, Голопупенко! – закричал, обрадовавшись, Солопий. – Вот, кум, это тот самый, о котором я говорил тебе. Эх, хват! вот бог убей меня на этом месте, если не высуслил при мне кухоль* мало не с твою голову, и хоть бы раз поморщился.

«…если не высуслил при мне кухоль…» Высуслить – медленно выпить, как пьют лакомое сусло, с присосом, чмокая и потягивая.

Кухоль – толстостенный сосуд для питья, с ручкой, изготовлялся из глины, металла, позднее – стекла, емкостью обычно 0,5–1 л.

Пивной кухоль

– Что ж ты, кум, так не уважил такого славного парубка?

– Вот, как видишь, – продолжал Черевик, оборотясь к Грицьку, – наказал бог, видно, за то, что провинился перед тобою. Прости, добрый человек! Ей-богу, рад бы был сделать все для тебя… Но что прикажешь? В старухе дьявол сидит!

– Я не злопамятен, Солопий. Если хочешь, я освобожу тебя! – Тут он мигнул хлопцам, и те же самые, которые сторожили его, кинулись развязывать. – За то и ты делай, как нужно: свадьбу! – да и попируем так, чтобы целый год болели ноги от гопака.

– Добре! от добре! – сказал Солопий, хлопнув руками. – Да мне так теперь сделалось весело, как будто мою старуху москали увезли. Да что думать: годится или не годится так – сегодня свадьбу, да и концы в воду!

– Смотри ж, Солопий, через час я буду к тебе; а теперь ступай домой: там ожидают тебя покупщики твоей кобылы и пшеницы!

– Как! разве кобыла нашлась?

– Нашлась!

Черевик от радости стал неподвижен, глядя вслед уходившему Грицьку.

– Что, Грицько, худо мы сделали свое дело? – сказал высокий цыган спешившему парубку. – Волы ведь мои теперь?

– Твои! твои!

XIII

Не бiйся, матiнко, не бiйся,

В червонi чобiтки обуйся.

Топчи вороги

Пiд ноги;

Щоб твoп пiдкiвки

Бряжчали!

Щоб твоп вороги

Мовчали![13]

Свадебная песняПодперши локтем хорошенький подбородок свой, задумалась Параска, одна, сидя в хате. Много грез обвивалось около русой головы. Иногда вдруг легкая усмешка трогала ее алые губки и какое-то радостное чувство подымало темные ее брови, а иногда снова облако задумчивости опускало их на карие светлые очи. «Ну что, если не сбудется то, что говорил он? – шептала она с каким-то выражением сомнения. – Ну что, если меня не выдадут? если… Нет, нет; этого не будет! Мачеха делает все, что ей ни вздумается; разве и я не могу делать того, что мне вздумается? Упрямства-то и у меня достанет. Какой же он хороший! как чудно горят его черные очи! как любо говорит он: Парасю, голубко! как пристала к нему белая свитка! еще бы пояс поярче!.. пускай уже, правда, я ему вытку, как перейдем жить в новую хату. Не подумаю без радости, – продолжала она, вынимая из пазухи маленькое зеркало, обклеенное красною бумагою, купленное ею на ярмарке, и глядясь в него с тайным удовольствием, – как я встречусь тогда где-нибудь с нею, – я ей ни за что не поклонюсь, хоть она себе тресни. Нет, мачеха, полно колотить тебе свою падчерицу! Скорее песок взойдет на камне и дуб погнется в воду, как верба, нежели я нагнусь перед тобою! Да я и позабыла… дай примерить очинок, хоть мачехин, как-то он мне придется!» Тут встала она, держа в руках зеркальце, и, наклонясь к нему головою, трепетно шла по хате, как будто бы опасаясь упасть, видя под собою вместо полу потолок с накладенными под ним досками, с которых низринулся недавно попович, и полки, уставленные горшками. «Что я, в самом деле, будто дитя, – вскричала она, смеясь, – боюсь ступить ногою». И начала притопывать ногами, все, чем далее, смелее; наконец левая рука ее опустилась и уперлась в бок, и она пошла танцевать, побрякивая подковами, держа перед собою зеркало и напевая любимую свою песню:

Зелененький барвiночку,Стелися низенько!А ти, милий, чорнобривий,Присунься близенько!Зелененький барвiночку,Стелися ще нижче!А ти, милий, чорнобривий,Присунься ще ближче![14]Черевик заглянул в это время в дверь и, увидя дочь свою танцующею перед зеркалом, остановился. Долго глядел он, смеясь невиданному капризу девушки, которая, задумавшись, не примечала, казалось, ничего; но когда же услышал знакомые звуки песни – жилки в нем зашевелились; гордо подбоченившись, выступил он вперед и пустился вприсядку, позабыв про все дела свои. Громкий хохот кума заставил обоих вздрогнуть.

– Вот хорошо, батька с дочкой затеяли здесь сами свадьбу! Ступайте же скорее: жених пришел!

При последнем слове Параска вспыхнула ярче алой ленты, повязывавшей ее голову, а беспечный отец ее вспомнил, зачем пришел он.

– Ну, дочка! пойдем скорее! Хивря с радости, что я продал кобылу, побежала, – говорил он, боязливо оглядываясь по сторонам, – побежала закупать себе плахт и дерюг* всяких, так нужно до приходу ее все кончить!

«…побежала закупать себе плахт и дерюг…» Плахта – кустарная украинская ткань, полосатая или клетчатая, а также четырехугольный отрез ее, носимый вместо юбки.

Дерюга – грубая ткань из низкосортной льняной пряжи; вообще плохая грубая ткань.

Не успела Параска переступить за порог хаты, как почувствовала себя на руках парубка в белой свитке, который с кучею народа выжидал ее на улице.

– Боже, благослови! – сказал Черевик, складывая им руки. – Пусть их живут, как венки вьют!

Тут послышался шум в народе:

– Я скорее тресну, чем допущу до этого! – кричала сожительница Солопия, которую, однако ж, с хохотом отталкивала толпа народа.

– Не бесись, не бесись, жинка! – говорил хладнокровно Черевик, видя, что пара дюжих цыган овладела ее руками, – что сделано, то сделано; я переменять не люблю!

– Нет! нет! этого-то не будет! – кричала Хивря, но никто не слушал ее; несколько пар обступило новую пару и составили около нее непроницаемую танцующую стену.

Странное, неизъяснимое чувство овладело бы зрителем при виде, как от одного удара смычком музыканта, в сермяжной* свитке, с длинными закрученными усами, все обратилось, волею и неволею, к единству и перешло в согласие. Люди, на угрюмых лицах которых, кажется, век не проскальзывала улыбка, притопывали ногами и вздрагивали плечами. Все неслось. Все танцевало. Но еще страннее, еще неразгаданнее чувство пробудилось бы в глубине души при взгляде на старушек, на ветхих лицах которых веяло равнодушием могилы, толкавшихся между новым, смеющимся, живым человеком. Беспечные! даже без детской радости, без искры сочувствия, которых один хмель только, как механик своего безжизненного автомата, заставляет делать что-то подобное человеческому, они тихо покачивали охмелевшими головами, подплясывая за веселящимся народом, не обращая даже глаз на молодую чету.

«…в сермяжной…» Сермяжный – из грубого (обычно домотканого) неокрашенного сукна. В переносном значении: крестьянский, бедняцкий; грубый и простой.

Гром, хохот, песни слышались тише и тише. Смычок умирал, слабея и теряя неясные звуки в пустоте воздуха. Еще слышалось где-то топанье, что-то похожее на ропот отдаленного моря, и скоро все стало пусто и глухо.

Не так ли и радость, прекрасная и непостоянная гостья, улетает от нас, и напрасно одинокий звук думает выразить веселье? В собственном эхе слышит уже он грусть и пустыню и дико внемлет ему. Не так ли резвые други бурной и вольной юности, поодиночке, один за другим, теряются по свету и оставляют, наконец, одного старинного брата их? Скучно оставленному! И тяжело и грустно становится сердцу, и нечем помочь ему.

Вечер накануне Ивана Купала*

Быль, рассказанная дьячком ***ской церкви

И. Соколов. Гадание девушек на венках о замужестве

«Вечер накануне Ивана Купала». Иван Купала – народный языческий праздник восточных славян, отмечаемый в дни летнего солнцестояния. По времени совпадает с христианским праздником Рождества Иоанна Предтечи. Ночь накануне праздника по важности ритуалов и обрядов, связанных с водой, огнем и травами, превосходит сам праздничный день. В ночь на Ивана Купала принято было совершать брачные обряды, выбирая будущего суженого: прыгать через костер, обмениваться венками, искать цветок папоротника, купаться в утренней росе.

И. Соколов. Ночь на Ивана Купала

За Фомою Григорьевичем водилась особенного рода странность: он до смерти не любил пересказывать одно и то же. Бывало, иногда если упросишь его рассказать что сызнова, то, смотри, что-нибудь да вкинет новое или переиначит так, что узнать нельзя. Раз один из тех господ – нам, простым людям, мудрено и назвать их – писаки они не писаки, а вот то самое, что барышники* на наших ярмарках. Нахватают, напросят, накрадут всякой всячины, да и выпускают книжечки не толще букваря каждый месяц или неделю, – один из этих господ и выманил у Фомы Григорьевича эту самую историю, а он вовсе и позабыл о ней. Только приезжает из Полтавы тот самый панич в гороховом кафтане, про которого говорил я и которого одну повесть вы, думаю, уже прочли, – привозит с собою небольшую книжечку и, развернувши посередине, показывает нам. Фома Григорьевич готов уже был оседлать нос свой очками, но, вспомнив, что он забыл их подмотать нитками и облепить воском, передал мне. Я, так как грамоту кое-как разумею и не ношу очков, принялся читать. Не успел перевернуть двух страниц, как он вдруг остановил меня за руку.

«…что барышники…» Барышник (устар.) – перекупщик; торговец лошадьми.

– Постойте! наперед скажите мне, что это вы читаете?

Признаюсь, я немного пришел в тупик от такого вопроса.

– Как что читаю, Фома Григорьевич? вашу быль, ваши собственные слова.

– Кто вам сказал, что это мои слова?

– Да чего лучше, тут и напечатано: рассказанная таким-то дьячком.

– Плюйте ж на голову тому, кто это напечатал! бреше, сучий москаль. Так ли я говорил? Що то вже, як у кого черт-ма клепки в голови! Слушайте, я вам расскажу ее сейчас.

Мы придвинулись к столу, и он начал.

Дед мой (царство ему небесное! чтоб ему на том свете елись одни только буханцы пшеничные да маковники в меду!) умел чудно рассказывать. Бывало, поведет речь – целый день не подвинулся бы с места и все бы слушал. Уж не чета какому-нибудь нынешнему балагуру, который как начнет москаля везть,[15] да еще и языком таким, будто ему три дня есть не давали, то хоть берись за шапку да из хаты. Как теперь помню – покойная старуха, мать моя, была еще жива, – как в долгий зимний вечер, когда на дворе трещал мороз и замуровывал наглухо узенькое стекло нашей хаты, сидела она перед гребнем, выводя рукою длинную нитку, колыша ногою люльку и напевая песню, которая как будто теперь слышится мне. Каганец, дрожа и вспыхивая, как бы пугаясь чего, светил нам в хате. Веретено жужжало; а мы все, дети, собравшись в кучку, слушали деда, не слезавшего от старости более пяти лет с своей печки. Но ни дивные речи про давнюю старину, про наезды запорожцев, про ляхов, про молодецкие дела Подковы, Полтора Кожуха и Сагайдачного* не занимали нас так, как рассказы про какое-нибудь старинное чудное дело, от которых всегда дрожь проходила по телу и волосы ерошились на голове. Иной раз страх, бывало, такой заберет от них, что все с вечера показывается бог знает каким чудищем. Случится, ночью выйдешь за чем-нибудь из хаты, вот так и думаешь, что на постеле твоей уклался спать выходец с того света. И чтобы мне не довелось рассказывать этого в другой раз, если не принимал часто издали собственную положенную в головах свитку за свернувшегося дьявола. Но главное в рассказах деда было то, что в жизнь свою он никогда не лгал, и что, бывало, ни скажет, то именно так и было. Одну из его чудных историй перескажу теперь вам. Знаю, что много наберется таких умников, пописывающих по судам и читающих даже гражданскую грамоту, которые, если дать им в руки простой Часослов*, не разобрали бы ни аза в нем, а показывать на позор свои зубы – есть уменье. Им все, что ни расскажешь, в смех. Эдакое неверье разошлось по свету! Да чего, – вот не люби бог меня и пречистая дева! вы, может, даже не поверите: раз как-то заикнулся про ведьм – что ж? нашелся сорвиголова, ведьмам не верит! Да, слава богу, вот я сколько живу уже на свете, видел таких иноверцев, которым провозить попа в решете[16] было легче, нежели нашему брату понюхать табаку; а и те открещивались от ведьм. Но приснись им… не хочется только выговорить, что такое, нечего и толковать об них.

«…про ляхов, про молодецкие дела Подковы, Полтора Кожуха и Сагайдачного…» Ляхи (устар.) – название польских племен (в этнографии и истории). Казаки и украинские мещане начиная с XVI века использовали это слово для пренебрежительного обозначения всей шляхты Речи Посполитой (современная Польша, Литва, Украина и Белоруссия) вне зависимости от национальности.

Подкова – Иван Подкова (1530–1578), казацкий кошевой атаман. В 1577 году завладел молдавским престолом, низвергнув воеводу Петра Хромого. В 1578 году его обманом заманили в Польшу, где польский король Стефан Баторий приказал его казнить.

Полтора Кожуха – украинский гетман Карп Полтора-Кожуха, возглавлял казацкие отряды, боровшиеся против Речи Посполитой в 1639–1642 годах. Помог крымскому хану отразить нападение калмыцкой орды и отогнать ее за Волгу.

Сагайдачный – Петр Конашевич-Сагайдачный (1577–1622), гетман Войска Запорожского, предводитель реестровых казаков на службе Речи Посполитой. Возглавлял походы казаков против Крымского ханства. Османской империи (1616–1621) и Русского царства на стороне Речи Посполитой.

Н. Самокиш. Бой Богуна с Чарнецким под Монастырищем в 1653 году

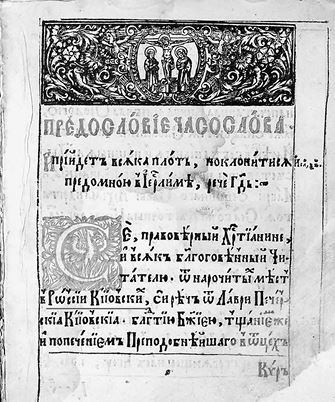

«…дать им в руки простой Часослов…» Часослов – православная богослужебная книга, содержащая молитвы и песнопения суточного круга богослужения, в том числе служб, называемых часами (отсюда название).

Часослов 1616 года. Типография Печерской лавры, Киев

Лет – куды! – более чем за сто, говорил покойник дед мой, нашего села и не узнал бы никто: хутор, самый бедный хутор! Избенок десять, не обмазанных, не укрытых*, торчало то сям, то там, посереди поля. Ни плетня, ни сарая порядочного, где бы поставить скотину или воз. Это ж еще богачи так жили; а посмотрели бы на нашу братью, на голь: вырытая в земле яма – вот вам и хата! Только по дыму и можно было узнать, что живет там человек божий. Вы спросите, отчего они жили так? Бедность не бедность: потому что тогда козаковал почти всякий и набирал в чужих землях немало добра; а больше оттого, что незачем было заводиться порядочною хатою. Какого народу тогда не шаталось по всем местам: крымцы, ляхи, литвинство!* Бывало то, что и свои наедут кучами и обдирают своих же. Всего бывало.

«Избенок десять, не обмазанных, не укрытых…» Самая простая сельская хата, мазанка, состояла из каркаса (переплетенные тонкие ветви дерева или хвороста) или возводилась из сырцового кирпича (брикеты из смеси глины, соломы и навоза, обсушенные на солнце). На стены мазанки снаружи и изнутри обычно наносили известь, крышу покрывали соломой или камышом.

С. Васильковский. Околица