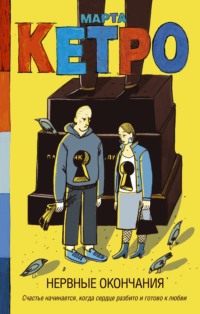

Нервные окончания

Тётя Маша пустила Оленьку просто так, даром, лишь бы носила сумки из магазина, оплачивала коммунальные и проявляла уважение. Последнее оказалось самым важным – сдав комнату за определённые деньги, тётя Маша временно потеряла бы права на квадратные метры, на пыльный воздух, на неусыпный контроль над происходящим, а этого допускать никак нельзя, потому что квартира за столько лет одиночества стала частью организма, и любое слепое пятно в ней ощущалось как тромб, грозящий омертвением и погибелью. А так Оленьке нельзя ни мебель передвинуть, ни замок в дверь вставить, разве что крючок изнутри, ну так он всегда был, крючок, а вот, уходя, комнату не запереть, потому что честной девочке от тётки прятать нечего, да и тётка без нужды не полезет, воспитание не то.

На гостей Оленьки был наложен запрет, и это естественно – какие гости, когда сама в гостях. Тётя Маша никогда не нуждалась в компании и Оленьку-то пустила потому, что сердце по ночам в последнее время вдруг обрело самостоятельность и вместо того, чтобы ровно стучать на одном месте, произвольно меняло ритм и траекторию движения, вдруг кидаясь к горлу или проваливаясь в живот, останавливаясь или спеша, как одичавший будильник на исходе завода. Чужая жизнь за тонкой стенкой мешала, но оставляла шанс, если вдруг что, так хоть врача… А квартиру кому потом? А квартиру ей, Оленьке. Вот пусть и потерпит.

Оленька «работала в офисе». То есть на самом деле она сидела в конторе, с девяти до пяти обсчитывала объёмы грузоперевозок, что бы это ни значило, и получала около двадцати тысяч рублей. Но «офис» звучал красивее, и в настоящих офисах росли вьющиеся растения, а не герань на окнах, и бумаги лежали в пластиковых файлах, а не в картонных папках на завязочках, и рабочий день с десяти, и платили больше тысячи долларов, и статус «офисной служащей» был выше, чем «конторской», поэтому всем говорила так. Оленька ленилась искать работу получше, тем более денег хватало, если не платить за комнату, как раз на хорошее девичье житьё – клубы по пятницам, кофейни по выходным, два раза в год распродажи в «Охотном Ряду», отпуск в Турции, и по мелочи – мобилка, кремчики и косметика: пудра, тени и красная помада из «Арбат Престижа» – это на вечер, а утром, на работу, розоватый блеск с ванильным вкусом и тушь.

Полумонастырский режим в доме личной жизни почти не мешал. Всё равно после работы, часовой поездки в метро и пробежки по продуктовым с тётиным списком сил и настроения оставалось только на ужин, телевизор (маленький, в своей комнате) и книжку. В девять вечера тётя Маша смотрела у себя программу «Время», потом сериал и около одиннадцати ложилась спать, тогда можно было повисеть на городском, но недолго, потому что будильник на семь утра. Зато в выходные гуляй хоть весь день и даже, после предварительного предупреждения, конечно, ночуй, где хочешь. Тётя Маша не стремилась контролировать Оленьку, её интересовало только пространство квартиры – не творилось бы на нём безобразия, а что там за порогом – не важно.

«Ночуй, где хочешь» – это здорово, было бы с кем. Олин любовный график развалился совсем недавно, едва сложившись. Зимой, уже после переезда в Москву, она познакомилась с парнем, который никак не подходил не только конторской, но и офисной девушке. Красивый, как с обложки, занимается непонятно чем, живёт с отцом в двушке, у каждого своя комната, свои женщины, свои деньги. Зарабатывает «компьютерным дизайном на фрилансе». Оленька умная, она знает, что такое «фриланс», и на компьютере умеет, но вот как можно жить без зарплаты, ей до сих пор непонятно. Тридцать лет мужику, а всё не при деле.

Но это сейчас она так говорит, зло улыбаясь и даже упирая руку в бедро – когда в очередной раз отвечает подруге: «Да что этот-то? А ничего». А сначала, конечно, иначе было: какой «мужик», какая «работа» – когда синие глаза, русые кудри и худое смуглое тело, неотчётливо пахнущее фиалками, чем-то таким неживым и нежным. У него даже рубашки реже пачкались, чем у других мужчин. На третий день только воротник темнел – такой весь чистый и сухой мальчик. А ведь стирать ему некому, сам за собой следил. Тогда, по крайней мере. Да, сухой он был и жаркий, только во время любви выступал на нём горячий чистый пот, который она потом смывала с себя с сожалением.

Собственно, истории у них никакой не было. Между первым синим взглядом и постелью прошло всего ничего, а потом были десять недель, десять ночей, с субботы на воскресенье. (А один раз даже дважды подряд у него ночевала, то есть всего одиннадцать, с самой пятницы вместе, только пришлось сначала с работы до дома доехать, тёте Маше еды купить.) Десять раз она переступала его порог, расстёгивала сапоги, сбрасывала куртку – не глядя куда, потому что он уже ловил её коричневый взгляд и удерживал своим, синим, не отпускал, и её красные губы трогал своими пепельно-розовыми, прикусывал белыми зубами, а она дышала его русыми волосами, его фиалками, его холодным домом, и горьким дымом, и всей его чудной жизнью, и немножечко смертью (хотя об этом не догадывалась).

На третий раз, когда на две ночи оставалась, они курили вместе – понятно что. Оленька отлично знала про траву, с девчонками пробовала, хихикала больше за компанию, чем от кайфа. И тут закурила смело и весело, закашлялась, засмеялась, торопясь показать, что вот уже, вот и поплыла. А он вдруг внимательно посмотрел в глаза – и тут уж она не на шутку провалилась, закрутилась в водовороте, упала на самое дно и закричала. А потом он её, плачущую, вытащил и спас. И после этого началась настоящая Олина любовь, которая прожила два месяца, до самой весны – всего два или целых два, как посмотреть. Потому что до этого были мужчины, и всякое было, до двадцати шести девственность никто не хранит, но вот такого не было. Если охота смеяться над Оленькой, то можно сказать, что случилась у них любовь выходного дня, обычная конторская связь, но только кто же посмеётся, когда на девочке всю неделю лица нет, когда два раза в день улыбается в трубку, а чаще не смеет, потому что особенный он, не такой и не отсюда, его не станешь попусту донимать. А когда один выходной пропустили, не встречались, – уезжал, куда не сказал, а спрашивать нельзя, он гордый, – думала, что умрёт. Сидела дома два дня, потом до самой пятницы как мёртвая на работу ходила, а в субботу вдруг оказалась у его двери – непонятно как, – только проснулась утром, потом ничего, а потом уже коричневый дерматин перед глазами и неработающий звонок под пальцем клякает. Но он услышал, он всегда её слышал, впустил, и всё опять повторилось. Только после любви она повернула голову и увидела, что на его столе что-то не то. Вроде ушло или добавилось что. Чёрно-белая фотография. Девчонка некрасивая, на сестру не похожа. Кто?

– А это моя невеста.

– Что же ты…

– А ты не спрашивала. В апреле свадьба.

– А я, а мы…

– А что ты? Что я? Ты – это ты, а она – невеста.

Не-вес-та. Оленька думала, что он и слов таких не знает. Всегда говорил «подруги», а будет, значит, «невеста», и платье белое, и костюм чёрный, и цветы будут, но не с тобой.

Поднялась, оделась, ушла. Не звонила больше, и он не звонил. Не улыбалась, не дышала, не жила, на работу ходила.

И однажды тёте Маше всё рассказала. Тётя Маша её очень одобрила, сказала, что гордость для девушки главное, а что он её обманул, так за это его бог накажет. Оленьке совсем горько стало. Как на свадьбе. Ведь уже апрель был.

А в мае всё почему-то наладилось. Наверное, потому что Оленька крепкая, и хотя сердце у неё теперь на веки вечные с трещиной, тело осталось живым, краше прежнего даже; и пускай горечь из глаз никуда не делась, добавилось весеннее медовое томление, будто вместе с белыми цветами за окном распустился и в ней новый бутон, и не мёртвая фиалка какая, а душистая лилия. Вот.

С тётей Машей они так и не сблизились, несмотря на тот разговор, жили, как два яичка, каждое в своей ячеечке, целое и замкнутое, а свежее или нет – не понять, пока не разобьёшь случайно. Впрочем, что на уме у Оленьки ясно, а вот о чем тётя Маша думает – никому не известно. Женщина она молчаливая, тихая, голос не повышает и Оленьке говорит только, что по дому сделать нужно или когда она, Оленька, неправильно поступит. «Ты, Оленька, мокрое полотенце вчера в ванной бросила, а надо было на верёвку повесить – а то не высохнет, запахнет».

– Хорошо, тётя Маша, извините.

Оленьке ни капли не обидно, потому что такие у них отношения интеллигентные, а кругом весна, и даже на их шумной и дымной улице под утро поют птицы, и голос горлицы слышен, сладкий, как чёрные виноградины.

Оленька уже давно не была у родителей, хотя до них всего час на электричке, но ни счастливой зимой, ни страшной весной у неё не нашлось сил, чтобы отнять один выходной день сначала у своего счастья, а потом у своего горя, и съездить к себе в городок. И вот после работы, как раз перед девятым, она решила, что давно пора. Доехала до тёти Маши, купила продуктов, принесла, переоделась и попрощалась до завтра. Тётя Маша, кажется, рада была от неё отдохнуть, хотя на лице ничего такого не показала, но видно было. В конце концов, полгода как две кукушки рядом просидели и ещё, даст бог, просидят, до самого отпуска в августе. Оленька вышла из дома, купила маме карамельных вафель, которые она любит, а у них не продают, и вошла в метро. Пятнадцать минут – и на вокзале.

А на «Курской» ее окликнули.

А на «Курской» ее окликнули.

Медленно-медленно, как в кино, она поворачивалась и думала: «Медленно-медленно, как в кино, я поворачиваюсь, и если сейчас посмотрю ему в глаза, я пропала». Так оно и вышло.

Он обласкал её всю одним взглядом, тронул губами губы и, не отрываясь, прямо в губы, сказал: «Пошли к тебе». Её рот было заполнила горечь, потому что знала точно, отчего не к нему, но белая лилия внутри пахла всё сильнее и сильнее, и она схватила его за руку и вбежала в вагон обратного поезда. Десять минут – и дома.

Было почти одиннадцать, и тётя Маша уже спала, наверное. Оленька отперла дверь, заглянула – тихо, втащила его и втолкнула в комнату – не до церемоний. Накинула крючок: если ночью тётя Маша встанет, скажу, не открывая, что заболела и вернулась с дороги, а там как-нибудь, как-нибудь, потому что главное теперь – расстегнуть рубашку, найти губами сухую горячую ключицу, вдохнуть фиалки и возвратиться к нему, к себе, к жизни. Вот, вот, вот – расстегнула, нашла, вдохнула, затихла.

И тут они услышали за стеной голос – тётя Маша громко разговаривала с телевизором. Оленька понятия не имела, что у тёти Маши бывает такой чёткий, напористый голос. Но ведь она никогда раньше и не задумывалась, как тётя проводит в пустой квартире целые дни одна. А тётя говорила:

– Навыбирали тут уродов. Сами уроды и навыбирали таких. Да. Ты, рожа крысиная, до чего страну довел. Теперь удивляешься? Расплодили черножопых, как их учить, когда они по-русски только материться могут, и то с акцентом. Евреев напустили и американцев, понастроили «Макдоналдсов». Как же я ненавижу вас всех, суки. Идите все в жопу. В жопу.

Голос приблизился – тётя Маша вышла в коридор и двинулась к туалету, не переставая вещать. Она шла, топая и почти скандируя:

– Ненавижу! Черные! Ннахрен! «Макдоналдсы»! Ннахрен! Оленька, сучка такая, ннахрен! Евреи, ннахрен!

(Оленькин парень неожиданно хмыкнул и довольно громко сказал: «Круто». Оленька зашипела: «Молчи ты» и быстро запахнула на нём рубашку.)

Слышно было, как тётя Маша рывком открыла дверь туалета, тяжело села на унитаз и через некоторое время громко и уверенно помочилась. На время стало тихо.

Оленька решила, что пока тётя Маша в туалете, они успеют удрать из квартиры, благо входная дверь напротив ее комнаты. Тётка, видно, сошла с ума, но главное сейчас – сбежать, а за вещами она потом с подружкой зайдёт. Как-нибудь перекантуется, а потом можно будет нормальную комнату снять… Она влезла в туфли, дёрнула за руку своего парня, выскочила в коридор, метнулась к выходу и остановилась. Потому что из туалета шёл ровный яркий свет, и Оленьке ничего не оставалось, кроме как повернуться и посмотреть. Дверь распахнута настежь, и перед ней на унитазе сидела тётя Маша. На ней была надета нейлоновая фиолетовая комбинация, обтягивающая тяжёлое тело, на белом старом лице цвели огромные губы, нарисованные красной Оленькиной помадой, широко расставленные ноги – в пушистых розовых тапочках, а в руках она комкала кусок бумаги.

Пауза затягивалась.

– Добрый вечер, – сказал Оленькин парень.

– Добрый вечер, – ответила тётя Маша, поднялась, подошла ближе, всмотрелась в его лицо и принялась медленно стирать туалетной бумагой тревожные красные разводы – следы Оленькиных поцелуев с его губ.

Так окончилась главная Олина любовь.

Сиреневое платье Оленьки

Прошлой весной, спустя многие годы, снова перечитала прелестную маленькую пьесу Франсуазы Саган «Сиреневое платье Валентины».

Впервые она попалась мне в последнем школьном мае, в деревне, когда я делала вид, что готовлюсь к выпускным экзаменам. Открыла тогда, и сердце окатило тоской, будто приподняли лёгкую ситцевую занавеску в бабушкином доме, а за нею и не палисадник вовсе, и не сирень, и не рыжие куры, а весенний Париж, узкая улица, вымощенная камнем, и я ступаю по ней – взрослая. Такая, какой мне безуспешно хотелось быть: очень красивая, победоносная и без веснушек.

Я представила, что у каждого человека есть свой идеальный возраст, к которому он всю жизнь стремится, а миновав его, – горюет. Для одного – это солнечные двадцать, для другого – самоуверенные тридцать, а третий через пустые годы идёт к умудрённым шестидесяти, например. И, дойдя, человек несколько лет живёт точно в своём теле и свою жизнь, а до того – будто догонял себя, после же – покидает.

И мне показалось, я встречусь с собою в возрасте сагановских героинь – 35, 40, 45. Ведь у неё они часто таковы: «Bonjour tristesse» («Здравствуй, грусть») Франсуаза написала в девятнадцать, но и там самая трагическая фигура – женщина далеко за тридцать, невежливо говоря, под сорок. «Любите ли вы Брамса?», «Ангел-хранитель», «Немного солнца в холодной воде» – везде она, беспомощная перед юными существами, очень нежная, иногда лгущая, но исключительно от растерянности. Как тонкая рисовая бумага в неумелых руках – вот какая. И в «Сиреневом платье» тот же образ.

Точно помню, как сердце моё рванулось к ней – к Валентине, но на самом деле – к взрослой Ольге, – с мелкими морщинками на сухой прозрачной коже, с хрупким горячим телом, всегда чуть усталой, немного лихорадочной и почему-то пьющей водку – вместо романтического вина.

Вот Саган начинает: «Входят Серж и Валентина, ему двадцать пять, ей тридцать семь лет, он несёт чемодан».

Ему 25, ей 37, и это всё объясняет, как водка – сразу в кровь. Помню, цифры сразили меня, хотя что я, шестнадцатилетняя, могла знать о мужчинах моложе себя? Их же просто не существовало в природе. Но я отчего-то хорошо представляла, как это бывает, когда смотришь на юношу, и он будто прозрачен, охваченный страстью, амбициями, надеждами. И будущее – и его, и твоё, и ваше, – прозрачно, но ты отворачиваешься от очевидного, потому что хочется, всё-таки хочется огня. И всё в ваших отношениях построено на обмане. Он лжёт себе, пытаясь поверить, что разница в возрасте между вами несущественна, что совсем скоро он станет зрелым мужчиной, а ты не постареешь никогда, и вы, наконец, сравняетесь. А ты помогаешь ему, садясь спиной к свету, многого недоговариваешь, аккуратно корректируя реальность, прячешь лицо в голубые тюльпаны и соглашаешься: «Да, да. Конечно. И я тебя тоже. И я – навсегда».

И кончается все как обычно у Саган – немного солнца, немного скуки, немного жалости и очень, очень много печали.

Прочитав, я отчаянно захотела, во-первых, водки, во-вторых, тюльпанов, а в-третьих, сиреневое платье. Тюльпаны, – правда, красные махровые, – у бабушки как раз расцвели, но водка оказалась ужасно невкусной, а сиреневый совершенно не шел к моим глазам и цвету лица. «Оленька, он тебя убивает, – заявила мама в магазине «Ткани», накинув мне на плечи лиловатый отрез. – Выпускное будем шить розовое. А это для взрослых». А ведь я уже представила платье – из мягкого тусклого шелка, с дюжиной маленьких пуговиц на манжетах, длинное-длинное. «Что ж, это для Ольги, – думала я, – не для Оленьки. Стану старше, буду сама решать, какие цвета носить».

Потом, конечно, забыла.

Прошло двадцать лет, прежде чем я встретилась со своим сиреневым платьем.

Была весна, и я сидела в кафе с молодым мужчиной. Он был уже не юноша, но заметно младше меня, и так же прозрачен для взгляда, охваченный страстью, амбициями и надеждой. Я пересказала ему историю обманщицы Валентины и её сиреневого платья.

– Ведь я тебя тоже обману.

– Я готов. Ну, почти.

– О нет, «почти» не считается.

Мне вдруг стало весело, где-то внутри запела нежная картавая женщина, и её птичий язык сложился в понятные слова, которые я зачем-то произнесла:

– Подари мне сиреневое платье, милый, чтобы я знала, что ты готов принять меня такой, как есть. Подари мне сиреневое платье, когда решишься. Подари мне сиреневое платье, когда полюбишь меня. А я тебя, конечно, обману.

– Подарю.

Потом мы затеяли долгую игру в любовь, со случайными встречами, побегами и возвращениями. Она длилась и длилась, увлекала нас, мы будто танцевали под нежное картавое пение, но я постепенно заметила, что начала ждать. Всё чаще я ждала, когда музыка закончится и произойдёт между нами что-то настоящее, что-то похожее на правду. И что он подарит мне сиреневое платье. Порой он сам вспоминал о нём:

– Я тут присматривал тебе платье, но ни одно тебя не стоит. То слишком дешёвое, то недостаточно сиреневое.

Мне иногда хотелось сказать: да забудь ты этот нелепый разговор, я уже не хочу платье, лучше прими меня, такой, как есть. Лучше полюби. И я тебя, может быть, не обману.

Но я молчала – всё лето, и осень, и зиму.

А к следующей весне слишком часто стала гулять одна, бродила по Тверской, Столешникову, Никольской, заглядывала в витрины – без мысли, просто так.

Однажды увидела на тёмном безликом манекене сиреневое платье – и прошла мимо. Ещё казалось, что есть мужчина, который способен полюбить меня, обманщицу с мелкими морщинками на сухой прозрачной коже, с хрупким горячим телом, всегда чуть усталую, немного лихорадочную, изредка пьющую водку – потому что хочется сразу в кровь.

Но потом мы встретились и не то, чтобы поговорили, но музыка у меня внутри наконец затихла. Только она не сменилась ничем настоящим, просто оказалось, что история окончена, Валентине пора уезжать, а мне даже нечего сказать на прощание.

Я ушла, а на следующий день купила сиреневое платье: из мягкого тусклого шелка, с дюжиной маленьких пуговиц на манжетах, длинное и немного слишком дорогое для меня – самую малость, но я бы не стала его покупать, если бы… Если бы не Оленька, которая так мечтала стать взрослой.

«Добра ли вы честь?»

– Ты не устал? Скоро придём. – Оленька забежала вперёд и заглянула ему в глаза, как маленькая собачка.

Она всегда любила мужчин, с которыми можно почувствовать себя маленькой, но всё-таки хотелось бы казаться девочкой, а не щенком. Только с этим почему-то не получалось сохранить достоинство. Казалось бы: она старше, успешнее, умнее и, пожалуй, талантливее. А в нём был покой, покой и благородство, тёмная царская кровь текла в его венах, а лицо годилось для монет. Звался Роджер – разумеется, кличка. В честь весёлого флага, не потому что отличался жизнерадостностью или чем-нибудь напоминал пирата (ну там алой повязкой или деревянной ногой), а исключительно из-за худого рельефного лица, которое иной раз походило на череп – смотря какой свет, конечно. Оля точно знала, что освещение может многое сделать с человеком, но этого как ни высвечивай – красив. Чаще всего она называла его «ах, Роджер».

Ах, Роджер, какой же ты красивый, ах, Роджер, как я тебе рада, ах, Роджер, а-а-ах, – иногда это звучало чуть насмешливо, как дворовая песенка про пиратов и креолок, но чаще в ее голосе было столько нежности, что пошлость имени исчезала, и оставался только долгий сладкий выдох.

Они подошли к арке, в которой пряталась дверь, ведущая в клуб. Оленька отдала Роджеру здоровенный букет, предназначенный для подарка, и поправила волосы, растрепавшиеся от быстрой ходьбы (чтобы за ним, длинноногим, угнаться, она всю дорогу прибавляла шаг и временами непроизвольно пускалась вприпрыжку, подворачивая каблуки). Роджер хотел было открыть дверь, но Оленька остановила его.

– Подожди. Подожди. – Повернулась, посмотрела в лицо очень внимательно. Обежала взглядом безупречный силуэт, снова взглянула в глаза. – Ах, Роджер…

– Какой же ты красивый.

– Да, я знаю. Пойдем уже. – В голосе прозвучало некоторое раздражение.

Он не любил напоминаний о своей красоте, хотя бы потому, что это косвенным образом сводило все его достоинства к внешности. У него было полно талантов, но люди при знакомстве запоминали его не в качестве художника или дизайнера, а исключительно как «того красавчика». Несмотря на то, что с Олей они встретились на профессиональной вечеринке, его представили ей таким тоном, будто он стриптизер или что-то в этом духе.

– А вот Роджер, он тебе понравится…

Да, понравился.

Они были симпатичны друг другу, и к тому же их связывали общие интересы. Оля тоже занималась интерьерами, но заметно успешнее – такой маленькой и хлопотливой женщине почему-то с лёгкостью доверяли и просторные загородные дома, и стильные квартиры, иногда клубы. Время от времени она передавала ему работу, оформление витрин в небольших магазинах, например. Но чаще клиенты настаивали, чтобы именно Оля занималась их заказами, и порой это выглядело просто оскорбительно: они будто смотрели сквозь Роджера и договаривались исключительно с ней. Иногда казалось, что люди условились сделать из него альфонса. Знай своё место, красавчик, мамочка всё уладит.

В конце концов, их отношения не то чтобы испортились, но остыли. При очередном Олином успехе он бодро говорил: «Молодец! А я опять в заднице», – а она столь же бодро отвечала: «Ничего, тебе повезет!», и фальши в этом становилось всё больше и больше.

И вот сейчас они наконец-то отворили неприметную дверь клуба, в который его одного вряд ли пустили бы, и вошли.

Из солнца и пыли они переместились в тёмный душистый воздух. Пряные запахи, пятна цветного света, которые только сгущали тени в углах, подушки, цветы и шелк. Роджер с отвращением подумал, что самые дорогие заведения старательно копируют атмосферу борделей. Но это было, конечно же, несправедливо. Хозяин вложил настоящие деньги и получил именно тот стиль, в котором его душа нуждалась. Оля, будто угадав мысли, обернулась и сказала:

– Опиум, понимаешь? Опиум, а не кокаин.

Речь шла о цепочке ассоциаций, а не о реальных наркотиках, но Роджер почувствовал, как стены чуть дрогнули, а сознание спуталось и поплыло. Может быть, всё дело в музыке – длинные деревянные дудки постанывали, барабаны то звенели, то рассыпались сухим горохом, и какие-то трёхструнные инструменты изредка добавляли мучительную нелогичную ноту. Музыка была ненавязчивой и почему-то сплеталась с запахами, поднимаясь к потолку отчётливыми струями. Роджер тряхнул головой, сунул букет под мышку и взял из Олиных рук красное вино, отпил приличный глоток и вернул бокал.

– Пойдём, познакомишься с Анной.

Пока отыскивали именинницу, Оля рассказывала:

– Она одеждой занимается, успешная тётка. Смотри, какой день рождения себе закатила. Ста-а-арая моя подруга.

– И сколько ей лет, примерно?

– Да ты с ума сошёл, её не вздумай спросить. Взрослая уже, постарше меня. Наверное, сорок или около.

Все они были взрослые в масштабе его двадцати девяти, но Роджера это не беспокоило. Какая разница, сколько человеку лет, если он интересный? Оле за тридцать, но с ней весело. Ну, было весело. Роджер почти не замечал изменений, но, переспав недавно с хорошенькой двадцатилетней девчонкой, вдруг понял, как ему не хватало этой юной тонкорукости, легковерия и восхищённых глаз. Оля тоже иногда так смотрела, но в её взгляде было многовато оценивающего, будто на редкость хорошее мясо перед ней, какое уж тут уважение. Поначалу это заводило, а теперь всё чаще хотелось ясноглазой покорности и чистоты.

А Оленька кружила между гостями, то ли искала, то ли путала следы, вдыхала звуки, слушала запахи, ведя за руку свою длинноногую ускользающую нежность, которую придётся завлечь сейчас в самые дебри и там оставить. Потому что не по силам оказалось кормить это счастье кусками собственного сердца – именно так она думала и чувствовала, слишком красивыми, глупыми словами, которые стучали в ней, просились на уста, но некоторые вещи нельзя произносить.

Вот и кончилась тропинка, вот Анна стоит. Красивая.