Библия бедных

Евгений Бабушкин

Библия бедных

Ветхий Завет

Огород небесных мук

Весна Володи. ГладВ конце весны истлел последний самолет. Город отрезало. Вдоль моря встала очередь за хлебом. Взял дед лопату, сказал: идем. И Володя пошел. И все пошли.

Раньше люди летали за море к другим городам. Покупали там всякие вещи. Дед привозил тушенку, сахар, чай, петуха на палке. Теперь в пустом аэропорте висел полосатый носок – указатель ветра. Валялся винт.

Взлетную полосу уже взрыли. Над ямами гнулись дети и старики. Один упал.

– А кого понесли?

– Никого. Копай.

– А куда понесли?

– Никуда. Копай.

– А зачем понесли?

– Низачем. Копай. Жди цветочков синих.

Впереди было девяносто дней ледяного лета. Володя с дедом рыли ямы и клали туда клубни. Другие тоже рыли и клали. Картофель сажать было поздно, но больше сажать было нечего.

– Жди цветочков. Если не засинеют, положу камней в пиджак и шагну в море, а ты береги крупу и помни лес. В июле морошка. В августе черника. В сентябре брусника. Сладкий будет год.

В июле побило морошку, в августе побило чернику, в сентябре побило бруснику. Но картофель взошел. Все выжили. И Володя выжил.

Это правда было.

Это был я.

Лето Лены. БраньВ земле яма, в яме – деревня, в деревне – дом. У дома стояла совсем черная девочка Лена. Она ездила вдаль, за границу, и там загорела так, что была как ночь. У нее были глаза и ноги, как у взрослой. Мальчишки встали кругом и боялись тронуть.

– Там виноградины – такие, – сказала Лена и сложила ладони лодкой.

– Там помидорины – такие, – сказала Лена и замахнулась на луну.

– Там арбузины – такие, – и показала что-то размером с мир.

Осенью в яму стекала грязь. Зимою грязь леденела. Весною на лед выходили меченые гуси со рваными дырами в лапах, и корка трескалась. Летом в яме стоял пар. Мальчишки потели полуголые. Старший сказал:

– Та ни. Мабуть брешешь.

Лена топнула ногой. Где-то грохнуло, и черное небо зарозовело. Дети стали слушать канонаду.

– А у нас бомби – ось таки! – сказал старший.

И все засмеялись. Грохотало часто, но далеко. Скоро обстрел закончился. Запели кузнечики. Вышла бабушка, покричать-поплакать:

– Астры! Астры!

Растоптали дети огород.

Осень Олега. МорПрадед Олега сгорел в настоящем танке. Дед работал на танковом заводе. Папа – на игрушечной фабрике, делал танки один к сорока. Олег пока не работал. Он был ребенок. Он заболел легко, но непонятно, и его отправили в деревню к дяде и двоюродным сестрам. Одна потом попала в секту, а вторую убили. А пока все сидели на веранде и пили чай.

Вздрогнуло в окне серебряной изнанкой листьев и стало ясно: осень. Дядя с трудом завелся и поехал обгонять ветер. Он был хороший садовод, но пил много водки и давил зверей для смеху. Он возвращался всегда веселый с тьмой и шерстью на колесах.

Люди и растения вырождаются. Сначала роза пахнет розой, потом теряет имя. Черешня плодоносит дюжину лет, а на тринадцатый год – конец: обтянутая кожей косточка.

В июне старая черешня не принесла плодов. Ее терпели до сентября. Сестры играли с ней: младшая теребила ветви, старшая вбивала гвозди в ствол. Но дядя взял топор, срубил, смеясь, черешню в три удара, подвел детей к змеистому стволу, дал пилу и сказал: пилите. И ушел.

– Ты пили, – сказала одна сестра.

– Ты пили, – сказала другая.

– Мы девочки.

– Мы смотреть будем.

– Потом скажем, что плохо пилишь.

– А ты хорошо пили.

– Старайся.

– Там цветные бусинки внутри ствола.

– Бусинки.

– Будешь быстро пилить – увидишь бусинки.

– Будешь медленно – их воздух растворит.

– Не опоздай же.

Олег старался. Он пилил, как мог. Он распилил ее на дюжину частей, но бусинок не было. Не было никаких бусинок. Олег упал у останков черешни, сестры закричали, как птицы. Дядя поднял Олега и понес в дом. От него пахло мертвыми, и Олега стошнило с дядиных рук. Целую ночь катался Олег по кровати: опоздал, дурак, опоздал. А после целую жизнь.

Зима Зины. СмертьТузик жил звонко, но недолго. Сначала прыгал выше звезд, потом оказался сукой и ощенился. А перед смертью всех заразил лишаем. «Я красивая? Красивая?» – лысая Зина ходила кругами. Зине было четыре. Тузику тоже. Он умер, как артист. Брызнул кровью, лег посреди двора, и первая снежинка растаяла на резиновом носу.

Земля промерзла. Рыть не вырыть. Продолбила бабушка ломом яму. Там, в огороде, уже лежали Дружок и три кота. Они давно стали морковкой и луком. Там Зинина мама, когда была как Зина, похоронила больную крысу, прыгнувшую с печки. Теперь с мамой тоже стало плохо. Зину забрала бабушка, мама кричала из телефона, а Зина ходила в капоре на бритом черепе и задавала вопросы:

– А зачем могила?

– А чтобы ты спросила.

– А зачем спросила?

– А пусть лежит.

– А зачем лежит?

– Огород удобряет.

– А зачем огород?

– А морковка, лук.

– А зачем?

– Съедим!

И бабушкин зуб сверкнул, как вся вечность в один день. Но Зина не испугалась.

– А зачем съедим?

– Чтобы выжить.

– А выживем?

– Да.

Сказки из-под земли

Кабаре «Кипарис»В начале было так: все решили зарыться, чтоб их не убили. Не знаю, как там за морями, а тут бомбоубежища просты: двор, во дворе курган, в кургане штуки всякие, а сверху снег и собаки. Шли годы, было много малых войн и ни одной большой, курган стал не нужен, его расковыряли. А потом пришел один человек.

Ты дурак, ты глянь вокруг: тысяча домов по тысяче квартир, летом смрад, зимой хлад, пьяные примерзают струей к бетону. Так говорили ему, а он отвечал: ага. Только тут и только сейчас я возведу лучшую кофейню в мире.

Итак, вначале была земля, и дыра в земле, и светлое пятно у входа в бывший бункер: лампочка в сто свечей разгоняла тьму. Потом из дыры запахло кофе.

И человек сказал:

– Я назову кофейню «Кипарис».

Когда у места только появилось имя, они пришли. Один черный – не как ночь, но как вчерашняя кровь на асфальте. Другой белый – не как снег, но как обломок зуба после драки. Третий просто, штаны в полоску.

– Кипарис – на пидарас похоже, – сказал третий и достал пистолет. Я там не был, но говорят, из дула дало льдом, будто ствол зарядили открытым космосом. Не хотел бы я получить такую пулю.

А у человека хобби: он ломает кости. Хвать – и пальца нет. Хвать – и нет запястья. В конкурсе костоломов человеку бы дали все медали. Бункер вздрогнул, что-то хрустнуло. Человек встал над убийцами и сказал:

– Кипарис посвящен Плутону, то есть покойникам, но не вам, пока еще не вам. Кипарис убил оленя, а после одеревенел, чтоб горько плакать, как вы сейчас, как вы. Из кипариса сколотили ковчег, чтоб все спаслись, и вы тоже будете спасены. Кипарис, наконец, – это просто красивое дерево. И звучит хорошо.

Когда убийцы уползли, кофейня стала кабаре, потому что так звучит еще лучше. А потом человек нашел меня и просквозил меня взглядом от пуза до позвоночника.

Я, как и все, жил в одном из этих домов. На окраине окраин, в спальном районе, без надежды на пробуждение.

– Стой, – сказал человек. – Мне нужны герои.

– Ну, какой же я герой. Я наоборот. Пустите, я вообще за пивом.

– Какой-никакой, – сказал человек. – И отныне ты будешь только кофе.

Из остатков колючей проволоки мы сплели наши буквы. Старыми гирляндами связали их в слова. Замигало у входа: «Кабаре «Кипарис». Рядом повесили белый лист – афишу. В ней было про музыку, смех, страдание и кофе на халяву – каждый вечер.

Зашли первые гости, самые отчаянные: ну, светится из-под земли чего-то, как не зайти.

Я сел, сосчитал их глаза, помолчал, покачал ногой, и первое слово отразилось от голых стен. Послушайте сказку, люди мои, люди.

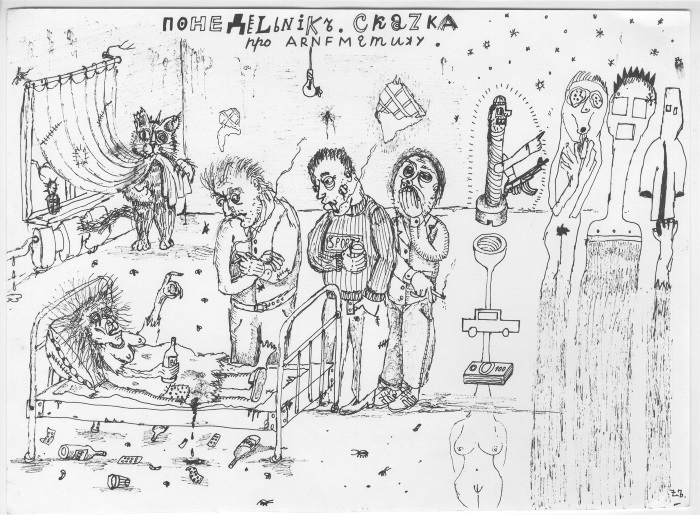

Понедельник. Сказка про арифметикуКаждый за себя, один Бог за себя и за того парня.

Жили три брата. Вместе учились, вместе не выучились. Иван клал дороги, Матвей строил дома, а Марк продавал телевизоры, чтобы люди не видели эти дороги и эти дома. В детстве все хотели ловить стрижей и прыгать по луне, но вышло как вышло.

Иван жил в общаге, Матвей черт знает где, Марк снимал дыру в пригороде. Они плелись по жизни от лета к лету и не плодились, потому что женщины не рожают от бездомных.

Дом-то у них был, гнилая двушка в центре, но там жила старая мать, запивала снотворное водкой и кидала бутылки в распахнутое окно, прямо в черемуху. Детей она не любила, а любила зато больного кота, который кричал, как человек, и ел занавески от зависти ко всему живому и неживому.

Когда стало совсем никуда, братья собрались у постели.

– Ну что, подонки. Скоро сдохну. Квартира – вам. Разбирайтесь, как хотите. Чтоб вы все страдали, как я страдала. Пойди ко мне, сынок! – сказала она коту, но тот не стал.

Вскоре мать положили в ящик, ящик в землю, выпили водки, и больше никто никого не вспомнил.

Квартира была большая, но нет, не для троих. Братья молча разошлись по своим углам к своим женщинам.

– Не добудешь дом – дам студентам, – сказала женщина Ивана. – На меня смотрят, я ничего. Прямо у тебя на глазах, драные будущие юристы ко мне придут.

– Мне бы ребеночка! – сказала женщина Марка. – У меня-то никак, а у него все выйдет.

– Позвони Гайке, – сказала женщина Матвея, самая злая и бесплодная, потому что у нее никого не осталось и ни одна юбка ни к чему не подходила.

Смерть не смерть, а что-то над нами вьется вроде птички. Гайку посадили еще ребенком – украл ведро какой-то дряни. Потом в колонии кого-то зарезал и вышло здорово. Потом он стал ученый и уже не попадался. Говорили, Гайка убивает незадорого и даже забесплатно, если человек плох. А если не плох, то может и пощадить, потому что во всем должен быть порядок.

– Здравствуй, Гайка, – сказал Матвей. – Мне бы, это самое, знаешь…

– Знаю. Кого?

– Братьев.

– Сколько дашь?

– Машину. Больше нечего.

Настала зима, и двушка стояла пустая, два на три не делится. Братья торчали кто где и лишь раз поспорили, кто заплатит за свет и за воду и вынесет кошачий труп. Однажды раздался звонок, и Матвей услышал в трубке треск.

– Встретимся, – сказал Гайка. – За парком. На углу. У будки. Где тень всегда.

Матвей собрался. И пока шел, думал о потолках. Чистишь, грунтуешь, пока не высохнет, ждешь, и дальше, и дальше. А когда пришел, встретил братьев своих в одинаковых дутых куртках.

– Вы тут, – сказал Гайка, – потому что во всем должен быть порядок. Знаете, почему я Гайка? Потому что верую в резьбу. Вы трое попросили меня убить друг друга. Ты, Матвей, обещал машину. Ты, Марк, скопил денег. Ты, Иван, старший и бедный, обещал жену, когда пожелаю. Но я ничего не желаю, я прихожу и беру, что положено. Мне не надо много. Мне надо, чтобы по правилам. Если я убью всех, мне никто не заплатит. Я пока посижу в снегу, а вы решите, кому тут жить, а кому помереть.

Братья стояли на холоде. Иван дул на пальцы, Матвей думал о потолках, а Марк застегивал и расстегивал куртку, глядя в тень.

Так до сих пор и не решили. Так они и стоят до сих пор. Так и стоят.

Горячие гвоздиНе знаю, как там за морями, а тут сегодня, как вчера. Очнулся, полежал, погрыз подушку, если Бог дал подушку, перевернулся, пригляделся к обстановке, что-то такое поделал, и вот уже снова ночь.

Так было и со мной. Так и со мной было.

Но из ящиков от чего-то когда-то смертельного мы сколотили барную стойку. И каждое утро вставал за нее человек и варил кофе. Быстро. Вода сама становилась густа и черна. Приходили какие-то грязные люди, брали чашечку. День ото дня их было больше.

Потом пришла Нинель.

– Три вопроса, – сказала Нинель. – Первый. Мука и дрожжи?

– Найдем, – сказал человек.

– Второй. Вы этих придурков, черных и белых, тупых и слепых, несмотря ни на что – любите?

– Ну, в общем, да, – сказал человек.

– Третий. При каких обстоятельствах вы привяжете женщину к стулу?

– Никогда, – сказал человек, что-то в нем дрогнуло, и он из большого стал маленьким. Но лишь на миг.

Нинель. Длинная женщина с грудями, как два солнца. Кто пытался погреться, получал по рукам.

– Что ты сделал для мира, чтобы меня коснуться? – говорила Нинель.

Страшная женщина с глазами, как фары катафалка на встречной. Нинель пришла, и в кабаре запахло пирожками. У нее были шрамы повсюду и тихая хромота, но где-то в прошлом, где ее мучили, она научилась печь.

Ее пирожки сияли. И люди, отломив кусок, сидели ошалелые, забыв, как тосковать и материться.

А потом к нам снова пришли, и снова их было трое. Без оружия. Но с тремя чемоданами, полными пустоты. Одинаковые, как прутья решетки. С голосами, как звон металла о металл. Вслед за тремя убийцами три чиновника к нам пришли. Первый достал папку толщиной с нож для разделки туш. Второй достал карандаш – иглу хирурга. Третий стал задавать вопросы и не слушать ответы:

– Вы кто? Откуда? Сколько вас? Зачем вы здесь? И почему? Вы понимаете разницу между «зачем» и «почему»? Понимаете? А? Так почему? И без разрешения? А? Не слышу. Что же вы? Как же вы? Эх, вы. Надо же. Ну, надо же. Надо. Надо. Надо, сами понимаете… Надо дать.

И они протянули ладошки.

И что-то было в этой троице такое, что стало ясно: отдадим им и деньги, и силы, и время, а если останутся силы и время сделать детей, то и дети наши будут у них в долгу.

Но вошла Нинель с подносом сияния, и все отбросили тени, а человек – такую, что потолок бывшего бункера стал черней ночного неба в дождь.

– Нинель, дай им пирожок, – сказал человек.

Трое взяли по пирожку. Надкусили. И дрогнули. Что-то будто в них переменилось – будто не было всех этих лет адаптации к переменчивым обстоятельствам, будто они в результате не конченые козлы и одинаковое ничто, будто что-то в них осталось нормальное.

– Это вкусные пирожки, с мясом, – сказала Нинель. – Пока не с вашим. Но будут с вашим, если придете еще хоть раз.

Трое одинаково поперхнулись и приготовились выпустить пустоту из чемоданов. Тогда Нинель разломила пирожок – он был полон гвоздей. Разломила другие – повсюду были гвозди.

– Бывает, пирожок попадает в тебя. Бывает – ты в пирожок. Бывает, начинка меняет состав по дороге изо рта в желудок. Звучит антинаучно, но спорю на тонну лучшей в мире муки, что вы не станете рисковать.

Трое ушли и больше не приходили. Я взял с подноса пирожок и осторожно надкусил, ожидая, что сталь уколет небо. Но в рот пролилось яблочное повидло – вкус прошлого.

– Нинель! Милая Нинель! Вот бы твои пирожки подать этим важным подонкам на встрече по мирному урегулированию говна, которое они сами же и развели. Вот бы, а?

– Думаешь, я не пыталась? Кормлю-кормлю, а не едят! Просто не едят. И ты много не ешь. Не бывает толстых сказочников.

Я втянул щеки, чмокнул, цокнул и начал новую сказку.

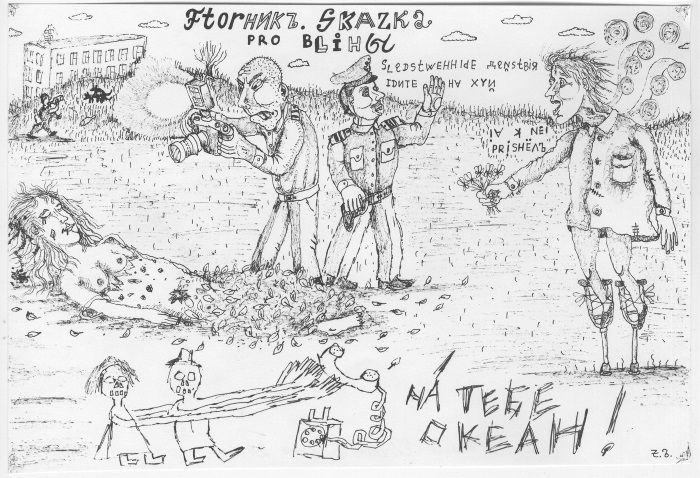

Вторник. Сказка про блиныБедному горе, безрукому каша без ложки, а одинокому полторы матрешки. Правда-неправда, а что-то в этом на правду похожее.

Боря возник откуда-то с востока, из так себе города – куча мусора у океана. Он уехал, и там почти ничего не осталось. Да и не было почти ничего.

Там, у океана, он танцевал лучше всех в школе, ему купили туфли, повезли выступать в райцентр, ему хлопало начальство – старые, усталые воры.

Боря танцевал, закончил школу и танцевал, начал курить и бросил, и танцевал, и пританцовывал, сдавая экзамены на юридический (вальсом не проживешь, решили родители), он танцевал несколько лет и не помнил ни строчки законов, а потом его поймала какая-то шпана, что-то в голове у него хрустнуло, и еще были сломаны три позвонка.

Резких движений теперь нельзя, можно умереть, сказали врачи. Родители, чтобы не смотреть в его распахнутые горем глаза, отправили сына в большой город и сняли ему однокомнатную квартиру на окраине. Второй шанс, путевка в жизнь, ну и что там еще говорят в таких случаях.

Место было на исходе леса, социальный район номер двадцать девять называли его, а жил Боря на улице Героев, дом один.

В городе было мало работы. Можно было таскать что-то тяжелое. Или торговать чем-то никому не нужным. С тяжестями Боря теперь не мог, а торговли и без него хватало.

Здесь еще недавно были пустырь и подлесок, дрались мужчины и кричали женщины, одичалые дети видели белку и хотели ее сжечь. Теперь были новые, но уже обшарпанные дома, одинаковые, для бедных.

Многие заселились и даже успели спиться в новых условиях.

Время стояло. На Борю смотрели с вежливой тоской, как на приличного, у которого шансы есть еще, все-таки молодой и в бальных туфлях.

От одиночества Боря стал печь блины. Хорошие, с привкусом палтуса и наваги, что в них ни клади. Пек и ел сам, скучая по горизонту.

Он бездействовал, гулял вдоль леса и вглубь его, и однажды утром нашел женщину – кто-то ее изнасиловал, прикончил, женщина лежала разбитым затылком вниз, ноги присыпаны листьями, как будто ее похоронили неглубоко и заживо, и она наполовину откопалась.

Боря осторожно – от резких движений можно умереть – наклонился и спросил:

– Ты что?

Пригляделся и увидел, что красивая, улыбается и не дышит.

– Увидимся, – сказал Боря и пошел домой.

В городе не было времен года, только времена суток, можно было забыться зимой и очнуться осенью, а в окне ничего не менялось.

Однажды Боря проснулся от боли, полежал, послушал, как за тонкой стеной сосед смотрит повтор вчерашнего фильма и плачет. Боря встал осторожно, испек стопку блинов, положил в коробку из-под настольного хоккея и медленно пошел в лес. Женщина была там – красивая, улыбалась и не дышала.

– Я поем, – сказал Боря и сел на землю, – я, знаешь, пеку. Раньше еще танцевал, но теперь танцевать нельзя. Ты мертвая, конечно, и прошлогодний листок на щеке, но я поем с тобой блинов. Позавтракаем.

Боря вообще редко говорил, но с мертвыми проще, чем с живыми.

Иногда Боре звонили родители. Они стояли где-то там вдвоем у телефона и не знали, что дальше.

– Все хорошо! – говорил Боря, – у меня порядок. Это город больших возможностей. Мне немного одиноко, но так всегда бывает на новом месте. Работу я скоро найду. Дайте послушать океан. А я вам дам послушать лес.

– Только не вздумай танцевать, – говорили родители, – Голова не болит?

– Ничего у меня не болит.

– На2 тебе океан.

Так он и ходил, проедал потихоньку чужие деньги, вечный школьник на вид, и не сказать, что четверть века. Его не боялись голуби и вороны, и дети со злыми взрослыми лицами не трогали его.

– Ты понимаешь, Наташа (он знал, что вряд ли Наташа, но надо было как-то назвать), я, в сущности, и не пробовал жизни. Учился на юриста и танцевал, пока мог, а может быть, я моряк.

Он сел поближе к ней. Ударил неприятный запах. Боря постарался дышать пореже и не смотреть Наташе на лицо. Близкие люди могут быть не в форме, но не надо обращать на это внимания.

Однажды Боря пришел без блинов, но с цветами – на остановке пьяница торговал фиалками и отдал ему за так последний букет.

Женщины не было видно, место преступления обступили люди, сыщик суетился в гнилой листве.

Боре сказали уходить.

– Пустите меня к ней! – сказал Боря. – Я к ней пришел.

– Следственные действия. Идите на хуй, – сказали ему.

– Вот доказательство – цветы! Я к ней! Я юрист! Я учился на него! Вы нарушаете закон! Она, наверное, Наташа! Не смейте делать ей больно. Вы всем больно, только не ей, я умру за нее. Я сейчас буду танцевать.

Он дернулся куда-то вверх и вбок, но его подняли, как ребенка, и Боря повис на чьих-то руках, с глупым букетом, глупо.

Сыщик смотрел на него и думал, что как-то все в космосе непорядочно, вот и парень влюбился в разложившийся труп, да и не сам ли он ее кокнул, но, впрочем, впрочем, работа, дом, стиральная машина, и, кстати, уже весна, не то чтобы тепло уже или зелено, но пахнет весною.

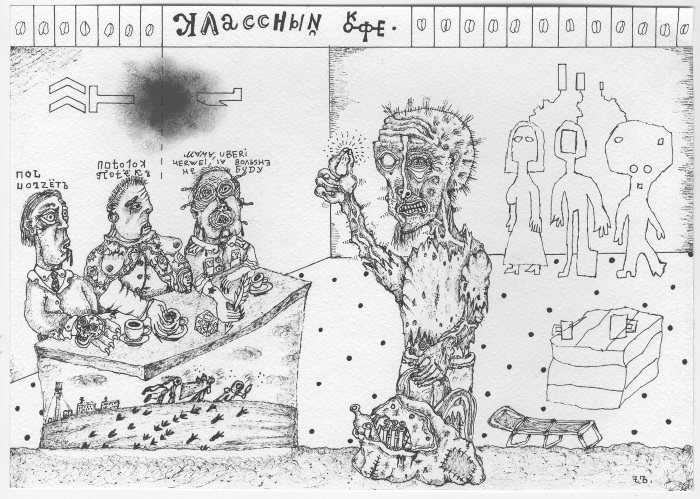

Классный кофеОднажды у нас возникла дверь, настоящая, деревянная, с ручкой из нежной меди, а не просто дырка не пойми где и куда. Однажды эта дверь открылась, и вошел кто-то очень маленький.

– Зовите меня Циклоп. Я слышал, вы крутые. Но не круче меня. Я вешу тридцать три кило, поняли, да?

Он был не карлик, просто крайне худ, и с белым пятном вместо правого глаза. Руки и ноздри его дрожали. Он был неистов. Он скинул огромный рюкзак, и там зазвенело металлом и хрусталем.

– Все что нужно. И мне, и вам, и миру. Мой дом. Моя лаборатория. Я делаю яды. Могу отравить вам город. Могу вам его спасти. Могу смешать ужас. Ярость. Вечную любовь, только наутро будет худо. Я лучший химик по эту сторону реальности

– Зачем? – спросил человек.

– Кто пытался засунуть кота в коробку, знает, что такое отчаяние. Но представьте себя на месте кота. Представьте, как падает небо, как мир сжимается до мешка, до бака, и ты в нем мусор, и ты умираешь, и точно умрешь без следа. Не оставив детей и книг, ничего вообще не оставив. И тут-то ты, наверное, кричишь, но все равно никто не слышит, тут-то ты готов отыметь что угодно, оставить семя на всех вещах. Пометить каждое слово – собой: да, я, Циклоп, тут был, тут был, тут был.

– Звучит как передозировка наркотой.

– Нет уж, не снижайте пафос. Я познал смерть. Когда я понял, что не вылечу мир, я сам обожрался своих лекарств, познал смерть, а вы не знаете, что это такое.

– Ну, отчего же, – сказал человек и снова, как во все особые моменты, сначала сгорбился, а после распрямился. – Вот лежу я, весь в дырках, и не знаю – оживу денька через три или все, в прах. Похожее чувство.

– Отчего же, – сказала Нинель, – вот сижу я, вся в веревках, в таком же вот подвале, и вокруг сначала ничего живого, а потом много живого, но ничего человеческого. Съешь пирожок.

Не знаю, какая начинка досталась Циклопу, но он посветлел, успокоился и сказал:

– Возьми меня в команду, человек. Я не знаю, что вы тут делаете, но с моей биографией только под землю.

– Мы под землей не навсегда, – ответил человек. – И мы тут не одни.

Трех убийц мы прогнали. Прогнали трех чиновников. И теперь к нам пришли бизнесмены. Тоже трое. Первый трахнул об стол часами из детского черепа. Второй поправил плащ из татуированной девичьей кожи. Третий достал золотое перо и чернильницу с чем-то страшным. Говорили вроде понятно, но что-то не то и не так. Предлагали совместный проект, но никто не понял, в чем выгода. Надо было что-то подписать, но было неясно, где и зачем.

– Выпейте лучше кофе, – сказал человек. – Отличный.

Налил три чашки, и Циклоп щелкнул над ними пальцами. Бизнесмены выпили, закашлялись и застыли.

– Пол ползет, – сказал один.

– Потолок потек, – сказал другой.

– Мама, убери червей, я больше не буду, – сказал третий.

А потом они побежали. Хрипя, как наглотавшись бумаги. Топая с чавканьем, будто у них под ногами кровь. И когда добежали до горизонта, стали маленькими, как цифры на чеке.

– А вообще-то я добрый, – сказал Циклоп.

Где-то в углу ему поставили раскладушку, он разложил свои бутылочки и штучки, и начал потихоньку что-то смешивать для горя и радости. И в меню кабаре «Кипарис» появился особый кофе: с корицей, перцем и секретом. Для тех, кто ищет утешения в безутешных наших городах. Для тех, кто хочет путешествий с печки на лавку. Для тех, кто больше ничего уже не хочет и не ищет. К вечеру снова пришли люди, и было их чуть больше, и сказка моя была чуть горше.

Среда. Зимняя сказкаБывает – и жук летает, и рак ползает.

Петр, Федор и Андрей жили в маленьком городке, в тени большого города. У них было три работы, три жены, три кота, три выходных костюма цвета вечной мерзлоты и три крохотных квартиры с балконом во двор.

У Петра шумело в голове, у Федора кололо в пояснице, Андрей чесался даже во сне.

Каждую ночь они вжимались в подушку и чуяли, как медленный хруст сердца ведет их к смерти.

Жить оставалось тридцать или сорок лет, но годы были полны пустотой.

Лысый Грисюк, продавец героина, вился рядом.

В кафе «Январь», под смех осипшего радио, Петр, Федор и Андрей пили пиво и ели хлеб. Который день крутила вьюга, снегу было по горло.