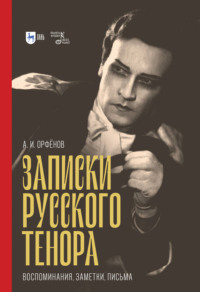

Записки русского тенора. Воспоминания, заметки, письма

На позициях «второго эшелона» находилось и такое чудо природы, как певицы контральто – голос, которого почти не осталось в природе (в том числе и по причине неуклонного повышения оркестрового строя). После бурной молодости и трёх сезонов в нью-йоркской «Метрополитен Опера», где она, среди прочего, пела Азучену в ансамбле с великими Розой Понсель и Джакомо Лаури-Вольпи, лучшей московской Графиней в «Пиковой даме» и видным консерваторским профессором с возрастом стала величественная Фаина Петрова (среди её учениц замечательные меццо и контральто разных поколений: Анна Матюшина, Лидия Галушкина, Нина Исакова, Глафира Королёва, Галина Борисова и другие). В амплуа «характерной старухи» нашли себя перешедшая из Ленинградского театра имени Кирова «именитая» Евгения Вербицкая с её узнаваемым острым тембром и «безымянная» Евгения Иванова. Незаменимыми «мальчиками» в русских операх были сочная, тёплая Елизавета Антонова, эффектная Бронислава Златогорова, более скромная Варвара Гагарина и находившаяся в их тени Ирина Соколова.

Забыты сегодня имена драматических и лирико-драматических теноров 30-50-х годов – Бориса Евлахова, Якова Енакиева, Романа Марковского, Сергея Стрельцова, Фёдора Федотова. Репертуар Владимира Дидковского – Садко, Сергей в «Леди Макбет Мценского уезда», Хозе, Манрико, Пинкертон, Каварадосси, Калаф! Но кто он, что он?! Забыт легион характерных теноров, всех этих мало-мальских Подьячих, Шуйских, Мисаилов и Бомелиев, без которых, однако, нет оперы и не полон колорит вокальной эпохи – для справедливости назовём хотя бы некоторых: Фёдор Годовкин, Дмитрий Марченков, Иван Назаренко (автор знаменитой хрестоматии «Искусство пения»), Александр Перегудов, Александр Хоссон, Вениамин Шевцов, Тихон Черняков (начинавший в 30-е годы в первых партиях вплоть до Германа и Пинкертона). И подчеркнём, что характерный тенор – это совершенно уникальное амплуа, требующее не только особого вокального, но и актёрского дара, уходящая натура и ноу-хау, сравнимое, пожалуй, с канувшими секретами муранских стеклодувов, одна из потерянных традиций русской оперы…

Среди баритонов в «невеликих» числились Илья Богданов, Иван Бурлак, Павел Воловов, Давид Гамрекели, Пётр Медведев, Анатолий Минеев, Владимир Прокошев, Пётр Селиванов; среди басов – отличный профундист Сергей Красовский, колоритные каждый по-своему Борис Бугайский, Евгений Иванов, Василий Лубенцов, Николай Щегольков и другие – сплошь народные и заслуженные. В тени своих братьев Григория и Александра находился бас Алексей Пирогов-Окский.

Особую, привилегированную касту «второго эшелона» составляли певцы, которые «де факто» занимали премьерское положение наряду с представителями «высшей лиги». Но до «великих» в корпоративных понятиях того времени не дотягивали, до званий народных артистов СССР (либо даже РСФСР) не дослужились. Это прежде всего одна из эталонных лирических певиц своего поколения – Глафира Жуковская (супруга Александра Пирогова, замечательная Татьяна, Иоланта, Мими, Трильби). И лирическое сопрано следующего поколения Леокадия Масленникова. И миниатюрная Мария Звездина с её хрустально звонкой колоратурой (Лакме, Снегурочка). И нераскрывшаяся до конца, скромная, с чудесным серебристым тембром Вера Фирсова. И сильная группа драматических сопрано, одна лучше другой – Нина Покровская, Евгения Смоленская, Наталья Соколова, Надежда Чубенко, под занавес карьеры добравшаяся в порядке производственной необходимости и до меццовых партий (Марина Мнишек в театре и Мать из «Катерины» Аркаса в записи этой украинской оперы с Козловским).

Как видим, нет правил без исключений – возможно даже, что ради них они и существуют. Так, парадоксальным образом ко «второму эшелону» примыкали некоторые народные артисты из «первого» – тут прежде всего вспоминаются явно не добравшие «почестей и славы» Алексей Кривченя, бас раблезианского колорита, и Елизавета Шумская, едва ли не самая задушевная и сердечная из всех сопрано её амплуа. Конечно же, в этом списке видный бас-баритон 20-40-х годов Владимир Политковский, чей гигантский репертуар простирался от лирических Онегина и Жермона до традиционно басовых партий Мефистофеля, Руслана и Бориса Годунова. И наконец, чарующее медовое меццо-сопрано Вероника Борисенко. К счастью, для будущих поколений в звуке запечатлено достаточное количество оперных партий всех этих певцов, чтобы иметь представление о голосе, тембре, вокальной технике и творческом почерке того или иного артиста.

Те, кто слышал кого-либо из этих певцов хотя бы в записи, понимают, что в большинстве случаев речь идёт о чём-то уникальном. И это только верхушка айсберга! Стоит копнуть глубже – такие же россыпи. Что мы знаем, например, о баритоне Георгии Воробьёве, который с 1936-го по 1952-й пел в Большом исключительно ведущий репертуар – причём как лирический, так и драматический (Демон, Онегин, Елецкий, Грязной, Мазепа, ди Луна, Жермон, Риголетто)? А Георгий Коротков из тех же лет и практически с тем же списком партий (за исключением лирических), но включая Скарпиа? То-то и оно… О многих оперных артистах той поры трудно составить определённое впечатление – кроме скупых и сухих энциклопедических данных, зачастую нет ни записей, ни каких бы то ни было свидетельств и подробностей. Вместилище забвения воистину безгранично. Почему эти судьбы сложились так, а не иначе? Все эти «тайны мадридского двора» достойны отдельного расследования. Впрочем, это уже тема для другой книги, а нам пора вернуться ближе к нашему герою.

Среди теноров Большого театра, обеспечивавших ведущий лирический репертуар, позицию «вечных вторых» вместе с Орфёновым разделяли всегда очень искренний, эмоционально заразительный, но склонный к полноте Григорий Большаков (певший как драматические, так и лирические партии – в буквальном смысле: сегодня Альмавиву, Альфреда и Герцога, а завтра Германа, Хозе и Канио), а также похожий по типу голоса на Большакова, но с другим набором партий, привлекательный внешне и потому с толпой поклонниц Борис Бобков и сугубо лирические тенора: Виталий Кильчевский, Соломон Хромченко, Павел Чекин, Давид Бадридзе, Иван Долгий, Алексей Серов и другие. По аналогии с кинематографическим «малокартиньем» тех лет, премьеры в Большом выпускались нечасто, репертуарный круг был крайне ограничен. Попасть в премьерный состав шансов почти не было. Считаные разы ставили Орфёнова и в «парадные» спектакли для Сталина. Зато уж петь «по экстренной замене» в будни – это всегда пожалуйста. Дневник артиста пестрит пометками: «вместо Козловского», «вместо Лемешева, сообщили в 4 ч. дня» (именно Лемешева Орфёнов чаще всего и страховал).

Главная задача «второго эшелона» – обеспечение текущей жизни театра, репетиций, рядовых вечерних спектаклей и утренников – большей частью, конечно, в Филиале (здание бывшего Солодовниковского театра на Большой Дмитровке, где на рубеже XIX–XX вв. размещались сначала «Частная русская опера» Саввы Мамонтова, затем «Опера С. И. Зимина», а теперь работает «Московская оперетта»). И конечно, вечная тревога – ведь чуть что, надо срываться с места и в свой выходной бежать спасать спектакль, если, не дай бог, заболели/отказались Лемешев или Козловский (который часто отказывался петь, если ожидаемый визит вождя в театр вдруг откладывался). Эти два тенора-соперника пользовались поистине всеобъемлющей любовью публики, граничащей с идолопоклонством. Достаточно вспомнить ожесточённые театральные баталии армий «козловитянок» и «лемешисток», чтобы представить себе, как нелегко было выходить петь «по замене», как трудно было не затеряться и тем более занять своё место в театре любому новому тенору похожего амплуа. А то, что артистическая природа Орфёнова была очень близка задушевному, «есенинскому» складу искусства Лемешева, не требовало особых доказательств как само собой разумеющееся, равно как и то, что он с честью выдерживал испытание неизбежного сравнения с тенорами-кумирами. Извечный Дамоклов меч «второго эшелона»…

Всё же свою Сталинскую премию – за Вашека в «Проданной невесте» Бедржиха Сметаны – он получил. Это был легендарный спектакль Бориса Покровского и Кирилла Кондрашина в русском переводе Сергея Михалкова. Постановка делалась в 1948 году к 30-летию Чехословацкой республики, но никто не ожидал, что она станет одной из самых посещаемых народных комедий и так долго продержится в репертуаре. Трогательно-гротескный образ деревенского заики-дурачка Вашека многие очевидцы считали вершиной в творческой биографии артиста. «В Вашеке был тот объём характера, который выдаёт истинную творческую мудрость автора сценического образа – актёра. Вашек Орфёнова – это тонко и умно сделанный образ элементарного дурака. Сами физиологические недостатки персонажа (заикание, глупость) облекались на сцене в одежды человеческой любви, юмора и обаяния» (Б. А. Покровский).

Возможно, современное оперное поколение более информировано, мобильно и продвинуто в плане музыкальной точности, стиля и штриха, не говоря уже о принципиально ином подходе к смысловой интерпретации. Но вот, скажем, столь тщательной «выделки», проработки материала, которой отличались оперные артисты прошлого, сегодня, в эпоху эффективности и быстрых решений, пожалуй, больше и не встретишь. А в годы творческой активности Орфёнова и его поколения слишком ещё свежа была память об эпохе Шаляпина и Собинова, в воздухе витали совсем другие представления и идеалы. Отражалась на характере звука «старой школы» и практика поголовного церковного пения в детстве и юности, которую имели за плечами практически все оперные певцы того времени, – традиция, искусственно прерванная после прихода большевиков.

За 13 лет службы в Большом Орфёнову довелось работать с четырьмя главными дирижёрами – титанами музыки – Самуилом Самосудом, Арием Пазовским, Николаем Головановым и Александром Мелик-Пашаевым (о причинах и трагических последствиях столь частой смены музыкальных руководителей речь впереди). Не менее сильное впечатление производит и простое перечисление тогдашних «неглавных» дирижёров: Василий Небольсин, Борис Хайкин, Кирилл Кондрашин (в мемуарах последнего масса колоритных деталей из жизни Большого театра той поры). Был здесь и свой дирижёрский «второй эшелон»: Владимир Пирадов, Семён Сахаров, Александр Чугунов, Михаил Жуков – все мастера своего дела.

Сталинский режим жёстко контролировал «музыкальную политику» в стране по принципу, что хорошей музыкой может являться только та, которая нравится вождю. Большой был превращён в придворный театр диктатора, где Сталину отводилась роль не только главного зрителя, но по сути и главного репертуарного цензора («Балетная фальшь», «Сумбур вместо музыки», «Великая дружба» и т. д.). Он мог появляться внезапно и без предупреждения либо столь же внезапно отменять запланированные посещения (говорят даже, что из Кремля в личную ложу генсека в левом бенуаре вёл секретный подземный ход). Театр жил в постоянном напряжении, буквально «под собою не чуя страны». Некоторые певцы «ласковой» рукой «отца народов» были вознесены в разряд небожителей и элиты, в каком-то смысле пополнив ряды кремлёвского обслуживающего персонала. Таких «могикан», как Нежданова, Катульская, Барсова, Держинская, Обухова, и таких ярких представителей более молодого поколения, как Максакова, Давыдова, Шпиллер, Ирина Масленникова, Нэлепп, Норцов, Батурин, Рейзен, Пирогов, Михайлов, Лисициан, благодаря правительственным мероприятиям и радиоточкам знали в каждом доме почти как имена нарицательные. Но сколько творческих судеб не смогли реализоваться полностью или, что самое страшное, и вовсе были перечёркнуты репрессиями и ГУЛАГом в момент наивысшего расцвета (ярчайший пример в Москве – богатырский баритон Дмитрий Головин и меццо-сопрано Лидия Баклина, в Ленинграде – драматический тенор Николай Печковский). Даже просто не понравившиеся Сталину певцы могли незаметно исчезнуть из театра или вообще из поля зрения – так, притчей во языцех стал случай с уже немолодой колоратурой Елизаветой Боровской, которая вышла выручать театр в партии Снегурочки вместо объявленной Ирины Масленниковой и не вдохновила вождя, что в клубке других причин привело к снятию Самосуда.

Государство, в котором все у всех на подозрении, не щадило никого – ни первых, ни последних. За парадным фасадом достижений народного хозяйства и социалистической культуры открывалась бездна режима репрессий и парализующего страха. И певцы падали в эту бездну точно так же, как тысячи других советских людей того времени. Нашего героя чаша сия миновала.

От Станиславского – до Большого

Анатолий Иванович Орфёнов родился 17 (30) октября 1908 года в семье священника в селе Сушки Рязанской губернии недалеко от города Касимова, старинной вотчины татарских князей. В семье было семь детей. Пели все. Но Анатолий единственный, несмотря на все трудности, стал профессиональным певцом. «Жили мы при керосиновых лампах, – вспоминал певец, – никаких развлечений у нас не было, только раз в году, на святках, давались любительские спектакли. У нас был граммофон, который мы заводили по праздникам, и я слушал пластинки Собинова. Собинов был для меня самым любимым артистом, у него я хотел учиться, ему хотел подражать». Мог ли юноша предположить, что всего лишь через несколько лет ему выпадет счастье увидеть Собинова и работать с ним над своими первыми оперными партиями.

Отец семейства умер в 1922-м. При новом режиме дети служителя культа не могли рассчитывать на высшее образование.

В 1928 году Орфёнов приезжает в Москву, и каким-то промыслом Божьим ему удаётся поступить сразу в два техникума – педагогический и вечерний музыкальный (ныне Институт имени Ипполитова-Иванова). Вокалом он занимался в классе талантливого педагога Александра Акимовича Погорельского, последователя итальянской школы бельканто, одного из последних учеников Камилло Эверарди, и этого запаса профессиональных знаний Анатолию Орфёнову хватило на всю оставшуюся жизнь. Становление молодого певца проходило в период интенсивного обновления оперной сцены, когда большое распространение получило студийное движение, противопоставлявшее себя официозному академическому направлению государственных театров. Впрочем, в недрах тех же Большого и Мариинского тоже шла подспудная переплавка старых традиций. Новаторские свершения первого поколения советских теноров во главе с Козловским и Лемешевым коренным образом изменили содержание амплуа «лирический тенор», в то время как Ханаев и Озеров в Москве и Печковский в Петрограде по-новому заставили воспринимать словосочетание «драматический тенор». Орфёнову, вступавшему в творческую жизнь, с первых же шагов удалось не затеряться среди таких глыб.

В 1933 году он попадает в хор Оперного театра-студии под руководством К. С. Станиславского (студия располагалась в доме Станиславского в Леонтьевском переулке, а позднее переехала на Большую Дмитровку). Семья была очень религиозная, бабушка возражала против всякой светской жизни, и Анатолий долго скрывал от мамы, что работает в театре. Когда же сообщил об этом, она удивилась: «А почему в хоре?» Великий реформатор сцены Станиславский и великий тенор земли русской Собинов, который уже не пел и был в Студии вокальным консультантом, заметили высокого и красивого молодого человека из хора, обратили внимание не только на голос, но и на трудолюбие и скромность его обладателя. Так Орфёнов стал Ленским в знаменитом спектакле Станиславского – в апреле 1935-го мэтр сам вводил его в свою постановку в числе других новых исполнителей. С образом Ленского и дальше будут связаны самые звёздные моменты артистической судьбы – дебют в Филиале Большого театра, а затем и на основной сцене Большого. Леонид Витальевич писал Константину Сергеевичу: «Я распорядился, чтобы Орфёнов, у которого прелестный голос, срочно готовил Ленского, кроме Эрнеста из „Дон Пасквале“». И позже: «Сдал мне здесь Орфёнов Ленского, и очень хорошо». Станиславский уделял дебютанту много времени и внимания, о чём свидетельствуют стенограммы репетиций и воспоминания самого артиста: «Константин Сергеевич часами разговаривал со мной. О чём? О моих первых шагах на сцене, о моём самочувствии в той или иной роли, о задачах и физических действиях, которые он непременно вносил в партитуру роли, об освобождении мышц, об этике актёра в жизни и на сцене. Это была большая воспитательная работа, и я всем сердцем благодарен за неё своему учителю».

Работа с крупнейшими мастерами русского искусства окончательно сформировала художественный мир артиста. Орфёнов стремительно занял ведущее положение в труппе Оперного театра имени К. С. Станиславского. Зрителей покоряли естественность, искренность и простота его поведения на сцене. Он никогда не был «сладостным звучкодуем», звук никогда не служил для певца самоцелью. Орфёнов всегда шёл от музыки и обручённого с нею слова, именно в этом союзе искал он драматургические узлы своих ролей. Долгие годы Станиславский вынашивал замысел постановки вердиевского «Риголетто», и в 1937-38 гг. им было проведено восемь репетиций. Однако в силу целого ряда причин (в том числе, вероятно, и тех, о которых в гротескно-иносказательной форме пишет Булгаков в «Театральном романе») работа над постановкой приостановилась, и спектакль был выпущен уже после смерти Станиславского под руководством Мейерхольда, главного режиссёра театра в ту пору.

У Станиславского, неустанно боровшегося с оперной рутиной, Орфёнов исполнял также партии Лыкова в «Царской невесте», Юродивого в «Борисе Годунове», Альмавивы в «Севильском цирюльнике» и народного таджикского певца Бахши в опере «Дарвазское ущелье» Льва Степанова. И никогда бы не ушёл, если бы не смерть Константина Сергеевича. Без Станиславского началось слияние его театра с театром Немировича-Данченко, и разразившаяся война только ускорила этот процесс – директивное соединение несоединимого многие участники событий восприняли как злую иронию судьбы. В это «смутное время» Орфёнов, уже заслуженный артист РСФСР, принял участие в некоторых эпохальных постановках Немировича: в частности, спел Париса в «Прекрасной Елене» (спектакль, к счастью, записан на радио в 1948 году). Всё же по духу он был истый «станиславец», поэтому его постепенный «исход» в Большой театр, начавшийся с разовых выступлений в 1942 году, был предопределён. И хотя Сергей Яковлевич Лемешев в своей книге «Путь к искусству» высказывает точку зрения, что крупные, значительные певцы (такие, как Печковский и он сам) уходили из Театра Станиславского из-за ощущения тесноты и в надежде совершенствовать вокальное мастерство на более широких просторах, в случае Орфёнова, судя по всему, это не совсем так – начиная с того, что Анатолию Ивановичу вовсе не было тесно у Станиславского, и заканчивая тем, что уходил он уже не от Станиславского (того не было в живых), а из совсем другого по духу театра.

Творческая неудовлетворённость в начале 40-х вынуждает певца утолять голод «на стороне», и в сезоне 1940/41 Орфёнов увлечённо сотрудничает с Государственным ансамблем оперы СССР под руководством И. С. Козловского. Самый «европейский» тенор советской эпохи был тогда одержим идеями оперного спектакля в концертном исполнении (сегодня это направление весьма успешно воплощается на Западе и у нас в виде так называемых semi-staged — «полуспектаклей» без декораций и костюмов, но с намёком на мизансцены) и как режиссёр осуществил постановки «Вертера», «Орфея» Глюка, «Паяцев», «Моцарта и Сальери», «Катерины» Аркаса и «Наталки-Полтавки» Лысенко. «Мы мечтали найти новую форму оперного спектакля, основу которого составляло бы звучание, а не зрелищность», – вспоминал много позже Иван Семёнович. В премьерных показах главные партии пел сам Козловский, далее подключались другие. Так Анатолий Орфёнов спел Вертера, Моцарта и Беппо в «Паяцах» (знаменитую серенаду Арлекина ему часто приходилось бисировать по 2–3 раза). Спектакли шли в Большом зале консерватории, Концертном зале имени Чайковского, Доме учёных, Центральном Доме работников искусств и в Студенческом городке. Увы, существование ансамбля оказалось недолгим.

Военный 1942-й. Бомбёжки. Тревоги. Основной состав Большого театра эвакуирован в Куйбышев (ныне – Самара). Историческое здание на площади Свердлова, закрытое на ремонт ещё накануне войны, только что разминировано, но возобновлять спектали там пока нельзя до полной ликвидации всех повреждений и разрушений. (Немцы предполагали провести в Большом театре торжественное заседание по случаю взятия Москвы, и в связи с этими разведданными Берия приказал заминировать ГАБТ ночью 16 октября 1941 года. Таким образом, несколько месяцев до первых чисел февраля 1942-го в чреве театра лежало три тонны динамита, от которого шли бикфордовы шнуры.) Оставшаяся часть труппы и оркестра, подкрепляемая солистами Радио и других театров страны, возобновляет работу в уютном Филиале на Пушкинской улице. Из-за налётов вражеской авиации иногда приходится обрывать спектакль или концерт на полуслове. В эту тревожную пору Орфёнова стали приглашать «на разовые», а чуть позже он вольётся в основной состав труппы. Скромный, требовательный к себе, он со времён Станиславского умел и любил воспринимать всё лучшее от коллег по сцене. А воспринимать было от кого – в рабочем состоянии находился тогда весь золотой арсенал русской оперы.

Орфёнов считался специалистом по западноевропейскому репертуару, который большей частью шёл в Филиале. Изящен и обаятелен, несмотря на порочность нрава, был его Герцог в «Риголетто». Находчивостью и остроумием блистал галантный граф Альмавива в «Севильском цирюльнике» (в этой сложной для любого тенора опере Орфёнов установил своеобразный личный рекорд – спел её 107 раз). На контрастах была построена роль Альфреда в «Травиате»: застенчивый влюблённый преображался в ослеплённого гневом ревнивца, а к финалу герой приходил зрелым, глубоко раскаивающимся человеком. Из австро-немецкого наследия он пел моцартовского Дона Оттавио в «Дон Жуане» и бетховенского Жакино в «Фи дел ио» – спектакле, где впервые блеснула молодая Галина Вишневская. Французский репертуар был представлен «Фаустом» и комической оперой Обера «Фра-Дьяволо» (титульная партия в этом спектакле стала последней новой ролью Лемешева – так же, как и для Орфёнова лирическая роль влюблённого карабинера Лоренцо).

Галерею русских образов Орфёнова по праву открывает Ленский. Голос певца, обладавший нежным, прозрачным тембром, мягкостью и эластичностью звука, идеально соответствовал образу юного поэта. Его Ленского отличал особый комплекс хрупкости, незащищённости от житейских бурь. Другой вехой стал образ Юродивого в «Борисе Годунове». В этом эпохальном спектакле Баратова-гол ованова-Федоровского Анатолий Иванович впервые в жизни в 1947 году пел перед Сталиным. С этой постановкой связано и одно из «невероятных» событий артистической жизни Орфёнова. Когда 20 июня 1946 года певец исполнял в Филиале Герцога в «Риголетто», в антракте ему сообщили, что сразу же после спектакля он должен будет незамедлительно прибыть на основную сцену (5 минут ходьбы), чтобы по экстренной замене петь Юродивого. И действительно пел, и получил особую благодарность с поощрением. Именно «Борисом» 9 октября 1968 года коллектив Большого театра отмечал 60-летие артиста и 35-летие его творческой деятельности. Это был действительно поступок – петь в тот вечер самому, а не взирать на происходящее из ложи. Геннадий Рождественский, дирижировавший спектаклем, записал в «книге дежурств»: «Да здравствует профессионализм!» А исполнитель роли Бориса Александр Ведерников отметил: «Орфёнов обладает драгоценнейшим для художника свойством – чувством меры. Его Юродивый – символ народной совести, такой, каким задумал его композитор».

70 раз выходил Орфёнов в образе Синод ал а в «Демоне», опере, ныне ставшей раритетом, а в то время одной из самых репертуарных. Завоеваниями артиста были и такие партии, как Индийский гость в «Садко» или царь Берендей в «Снегурочке». И наоборот, не оставили яркого следа, по мнению самого певца, Баян в «Руслане и Людмиле», Владимир Игоревич в «Князе Игоре» и Грицко в «Сорочинской ярмарке». Роль парубка в комической опере Мусоргского артист считал изначально «травмированной», так как во время первого выступления в этой опере у него случилось кровоизлияние в связку, и со второго акта спектакль продолжил другой певец. А единственным русским персонажем, который певца откровенно раздражал, почему-то был Иван Лыков в «Царской невесте» – в своём дневнике он так и пишет: «Не люблю Лыкова». Судя по всему, не вызывало особого энтузиазма артиста и участие в советских операх, впрочем, он в них в Большом почти и не пел (хотя за пределами ГАБТа, например, в Ансамбле советской оперы при ВТО, достаточно много) – за исключением военной оперы-однодневки Кабалевского «Под Москвой» (молодой москвич Василий), детской оперы Красева «Морозко» (Дед) и оперы Мурадели «Великая дружба».

Вместе с народом и страной наш герой прошёл через все водовороты её истории. К 30-летию Октябрьской революции по театрам СССР прокатился плановый премьерный каскад новой оперы Вано Мурадели «Великая дружба». 7 ноября 1947 года состоялась пышно обставленная парадная премьера в Большом театре, в которой Орфёнову наряду с Лемешевым поручили мелодичную партию старого пастуха-певца Джемала. И надо же – премьерный спектакль дают Орфёнову! А на третий – 5 января 1948 года (когда пел Лемешев) – в Большой приходят Сталин и правительство почти в полном составе. Что было дальше, все знают – печально известное постановление ЦК ВКП(б). То, что безобидная с виду «песенная» опера о Гражданской войне на Северном Кавказе послужила сигналом к началу новых гонений на «формалистов» (Шостакович, Прокофьев, Мясковский, Вайнберг и другие) и поводом для разгрома и жёсткого переподчинения центру «распустившихся» региональных композиторских организаций, воспринимается сегодня как очередная провокация истории. И всё-таки, что же недоучли в психологии «отца народов» авторы спектакля, на каких подводных рифах споткнулись? Если суммировать разные, в том числе и кажущиеся конспирологическими версии, картина вырисовывается следующая. Ящиком Пандоры оказался запутанный клубок межэтнических конфликтов, на фоне которых развивались военнополитическая и любовная линии «Великой дружбы». Как известно, тема Северного Кавказа всегда оставалась для Сталина болезненным фантомом. Прежде всего его уязвили детали оперы, связанные с пропорцией и расстановкой в сюжете представителей разных горских народностей – например, среди отрицательных персонажей он не обнаружил чеченцев и ингушей, которых только что подверг депортации, не услышал он, очевидно, и каких-то знакомых с детства, знаковых фольклорных мотивов и т. п. Последней каплей мог стать пафосный образ Комиссара, в котором недвусмысленно выведен Серго Орджоникидзе, один из «тайных» врагов вождя, его главный соперник за любовь народа.