На живую нитку

За мирным завтраком Маруся спросила:

– Лукаш, ты сегодня не поздно? Я буду готовить утку с яблоками. По рецепту барона Мюнхгаузена.

Лохматый папа в пижаме с рождественскими оленями поинтересовался:

– Вишневыми косточками стрелять будем?

Лука рассмеялся, чтобы сделать отцу приятное.

– Нет уж, парни, давайте без стрельбы, – ответила мама. – Рождество же.

Медоносовский музей был еще закрыт. Укутанная в шаль дежурная сидела в своей комнатке и вязала шестипалую перчатку.

Домашний, или – как шутили старшие хористы – «крепостной», концерт будет вечером. А распевки, волнение и обычная нервотрепка начнутся ближе к середине дня. Но Лука не мог сидеть дома. Он взволнованно вышагивал по пустым коридорам и ждал, когда камерный хор соберется на репетицию в главном зале высокого цокольного этажа. Каменные потолки там имитировали сводчатый купол, но, резонируя, звук оставался «сухим» и невыразительным.

Часто, если в душе начиналась сутолока, Лука прятался тут за пирамидой сломанных стульев и старых декораций. Здесь всё еще обитали нежные мыловаренные запахи хвои, чабреца и земляники. И Луке казалось, что за толстыми кирпичными стенами и окнами-бойницами не большой говорливый город, а дикая, молчаливая тайга.

Впервые он услышал Вету пять месяцев назад.

Когда девушки из камерного хора, переговариваясь и смеясь, вошли в цоколь, Лука сидел за куском картонной тюрьмы. Он хотел уйти, но совсем рядом заговорили два девичьих голоса.

Высокий голос спросил:

– Ты их нового солиста уже слышала?

Второй голос был ниже и такой бархатный, словно касался мягкими ворсинками:

– Ой, такой смешной ребенок! Булочкин, кажется. Или Ситный.

Высокий голос хихикнул:

– Пшеничный!

Бархатный голос густо рассмеялся:

– Точно! Я помню, что-то такое хлебное.

Девушки отошли от невидимого, пылающего стыдом Луки, продолжая разговаривать:

– Ну, как там твой Лель [8]? – спросил высокий голос.

– Не идет мой Лель. Совсем… – вздохнул бархатный.

Лука сидел, обняв коленки руками, раскачивался и повторял про себя:

– Булочкин, Баранкин, Булочкин, Баранкин…

Хор запел:

Сон меня сегодня не разнежил,Я проснулась рано поутруИ пошла, вдыхая воздух свежий,Посмотреть ручного кенгуру [9].Лука замер. Потом незаметно выглянул из своей бутафорской тюрьмы. Мелодия была простой и чистой. И в многоголосом слаженном звучании хора наивные слова становились объемными и живыми.

Хормейстер остановила песню и сделала замечания. Потом сказала:

– Вета! Опять у тебя глаза не поют.

Красивая девушка в свитере цвета топленого молока ответила:

– Сейчас запоют, Лидия Филипповна. – В ее низком, бархатном голосе искрился смех.

Хормейстер кратко повела рукой, начиная песню вновь.

Но для Луки все остальные голоса стихли и звучали фоном. Он узнавал и слушал только ее таинственное контральто[10].

А потом, охвачена истомой,Я мечтать уселась на скамью:Что ж нейдет он, дальний, незнакомый,Тот один, которого люблю!Мысли так отчетливо ложатся,Словно тени листьев поутру.Я хочу к кому-нибудь ласкаться,Как ко мне ласкался кенгуру.Лука затосковал. Какое-то игольчатое чувство царапало сердце. И от слова «ласкаться» стало душно.

«Почему они это поют, зачем?» – думал он.

Он представил, как Вета сидит на той скамье из песни. Скамья такая длинная, что уходит за горизонт. И Лука подходит к ней. Только, конечно, не совсем он. Не дурацкий Пшеничный с надоевшим всем дискантом, в детской жилетке и галстуке-бабочке на резинке. Нет. Кто-то высоченный и сильный, с красивым драматическим баритоном. А лучше – с басом-профундо[11]. Гудит ураганным ветром в дымоходе… Над таким не засмеешься, даже если он при всех себе компот на штаны прольет.

Позже, со всеми предосторожностями, он вы-яснил, что зовут ее Вета Головина, ей девятнадцать, готовится к поступлению в консерваторию и поет в церкви, на клиросе. Лука начал тайком и открыто ходить на репетиции камерного хо- ра и не пропускал ни одного их выступления.

А однажды в воскресенье даже пошел в храм. Он не видел Вету уже целую неделю и надеялся, что найдет ее там.

В нерешительности Лука стоял посреди церковного двора. На высоком старом дереве сидела большая черная птица и не моргая смотрела на Луку. Лука тихонько присвистнул ей. Птица тяжело оттолкнулась и улетела. Басовито зазвонили колокола.

Лука вошел в храм и растерялся еще больше. Начиналась вечерняя служба. Пахло горячим воском и ладаном. Дрожащий, но уверенный свет отражался в золотых окладах икон с печальными ликами.

Старик в черном, похожий на птицу в церковном дворе, наклонился к Луке и тихо сказал:

– В храм надо с простой головой входить.

Лука вздрогнул и поспешно стянул с головы капюшон.

С небольшого балкона напротив алтаря запели. Лука не видел певчих и изо всех сил пытался узнать голос Веты. Слова были ему незнакомы. Но Лука почему-то сразу узнал этот звук, у которого не было ни острых углов, ни пределов. Сердцевину этого звука пронизывал луч и уходил вверх.

Креститься Лука не умел, но неуклюже кланялся вместе со всеми прихожанами. Он думал о Вете, которая должна быть очень красивой в этом зыбком свечном свете, и вдруг вспомнил то слово – «ласкаться» – и смущенно обернулся, словно кто-то мог услышать его мысли.

Служба закончилась.

Вытягивая шею к балкону певчих, он переминался у большой иконы. Взгляд святого, не найдя в людях глубины, устремлялся сквозь храмовые двери, кованые ворота, пронизывал все слои, обернувшие город, планету, и стремился все дальше.

У Луки закружилась голова, и он поспешно вышел из церкви.

На нижней ветке старого дерева снова сидела черная птица. Мальчик протянул к ней руку, и ему показалось, что он смог дотронуться до ее жесткого оперения.

…Лука прошел по коридорам, заглянул в аудитории и концертный зал, но Веты нигде не было. Его поймала концертмейстер Фимочка и стала жаловаться на коварно исчезнувшие ноты. Лука догадывался, кто из пацанов подшутил над близорукой, рассеянной Фимочкой, но не выдал.

Спустя два часа классы снова опустели. Все собрались на генеральный прогон и запоздалый «разбор полетов».

Лука почти бежал по гулкому коридору. Он отобрал у Стаса Фимочкины ноты и на бегу листал их, проверяя, всё ли на месте.

– Эй, мальчик! – окликнул его низкий, бархатный голос. – Подойди, пожалуйста.

Лука застыл на месте. С листов, что он держал в руках, посы́пались черные нотные знаки.

Из-за двери аудитории выглядывала Вета и манила его обнаженной рукой. Лука вздернул подбородок и подошел.

Босая Вета в строгом платье-футляре беспомощно улыбнулась:

– Волосы в молнии застряли. Помоги, а?

Лука холодно глянул на ее льняные, рассыпанные по плечам волосы и зашел в аудиторию.

Вета, приподняв часть волос, повернулась к нему спиной. Расстегнутая до конца молния цепко держала длинную прядь.

Лука, дыша ребрами, бережно – по одному волоску – освободил прядку из железных зубцов. Вета наклонила голову и скрутила волосы в жгут.

– Ой как хорошо! Застегни, пожалуйста!

От ее шеи вниз, по выпуклым камешкам-позвонкам, ко впадинке над крестцом сбегал белый пушок. Смотреть на это не было никаких сил. Лука закрыл глаза и вслепую, одним движением застегнул молнию.

– Ай! Полегче! – воскликнула Вета и мягко рассмеялась. – Таких не берут в костюмеры!

Лука приподнялся на цыпочки и с независимым видом прислонился к стене.

– У вас альты [12] лажают, – равнодушно сказал он, не глядя на Вету.

Тонко изогнувшись, она надевала концертные туфли, оплетая щиколотки ремешками.

– Младенец, твоими устами глаголет истина! – в тон Луке ответила Вета, легонько щелкнула его по носу и вышла из аудитории.

Лука так и стоял на цыпочках, слушая, как бесстрастно стучат по коридору каблучки. Он почувствовал, что его ребра почему-то не раздвигаются от вздоха.

До «крепостного» концерта оставалась пара часов. Лука сидел в кабинете Гии Шалвовича и, баюкая в себе шторм, помогал паникующей Фимочке собрать ноты.

В кабинет вошла пожилая женщина в ветхой каракулевой шубке и пожелтевшей пуховой шали. Она робко напомнила Гии Шалвовичу о назначенной встрече и очень тихо о чем-то заговорила.

Лука не прислушивался к их разговору. Он глотал порывы соленого ветра и уворачивался от летящих в лицо кусков рваной парусины. Кто-то похожий на Миху кричал ему с верхушки сломанной мачты: «Булочкин! Потонем!»

Он очнулся от возмущенного вскрика.

– Да вы в своем ли уме, уважаемая?! – с грузинским акцентом замахал руками Гия Шалвович. – У нас концерт за концертом! Сегодня – для наших меценатов. Завтра – для людей, через два дня – для детей. Сочельник, уважаемая! Всем нужен хор.

Посетительница, сидевшая на краешке стула, вскочила и прижала к груди сухие ладошки.

– Конечно, конечно, – заволновалась она. – Простите. Я всё понимаю. Вы правы. Сейчас Рождество, детки ваши заняты. Я всё понимаю… – повторила она, взяла свою сумочку, уронив шаль, потом подняла ее и уронила сумочку.

– Ну хорошо, хорошо, – смягчился Гия Шалвович. – Позвоните мне в конце февраля, решим, что с вами делать.

Посетительница благодарно улыбнулась.

Когда она вышла, Фимочка грустно сказала:

– Как же все-таки неприглядна старость.

– Все там будем, Фима, – ответил Гия Шалвович, посмотрел в темное окно и добавил: – Хотя, конечно, не все туда доберутся.

Фимочка сменила тональность на мажорную:

– Всё же как хорошо, если бы наши ребятки у них в доме престарелых выступили. Связь поколений…

Гия Шалвович раздраженно прервал ее:

– Банальности вы говорите. Это Штирлиц больше всего на свете любил стариков и детей. А нам нужно и о хлебе насущном думать.

Лука извинился и выскочил в коридор. В холле он схватил свою куртку и выбежал на улицу. Едва различимая фигурка в каракулевой шубке медленно выходила из Отрадного тупика.

В освещенном фонарями воздухе летели острые снежные росчерки. Бешено хлестал ветер. Подошвы ботинок пристывали к раскаленной морозом мостовой.

Лука нагнал посетительницу и крикнул ей:

– Подождите!

Женщина обернулась и словно бы совсем не удивилась. Она так же, как и в кабинете, благодарно улыбнулась.

Лука натянул капюшон и сказал:

– Я могу у вас сегодня спеть.

Женщина чуть развернула его к свету фонаря.

– Разве у тебя не концерт вечером? – по-прежнему тихо спросила она.

– Нет, мне сегодня там петь не надо, – ответил Лука и понял, что не соврал.

– Что ж, – сказала женщина, – раз ты решил… Это отважно.

Она как будто знала намного больше, чем сказал ей Лука.

– Как тебя зовут?

Лука представился.

– А я Вера Николаевна. – Женщина протянула Луке свою тонкую руку.

Дом престарелых в Юдольном переулке прятался в глубине темного сквера. Когда-то распахнутый симметричными крыльями, его фасад окривел на левую сторону и опирался теперь на ремонтные «леса», как на костыль.

Лампы в главном холле горели через одну. Тишина была болезненной и словно бы застывшей. Путано бормотал радиоприемник, и в чьей-то комнате уныло посвистывала птица.

Вера Николаевна провела Луку в маленький зал с рядами полысевших плюшевых кресел. Была там и сцена, повторяющая изгибом скрипичную деку.

– Остатки былой роскоши, – с улыбкой сказала Вера Николаевна. – Да ты вверх, вверх погляди!

Лука поднял голову.

Прямо над сценой в потолок был встроен круглый витражный фонарь. На его выцветших стеклах подрагивали тени от деревьев.

– Ты пока готовься, а я сейчас всех позову. Тебе что-нибудь нужно?

– Спасибо, у меня всё с собой, – ответил Лука и коснулся рукой горла.

Спустя полчаса коридор ожил, послышались шаги, заскрипели на ржавых петлях двери. Когда в зал начали входить и рассаживаться первые зрители, наряженные в старомодные платья и тронутые молью костюмы, у Луки зазвонил телефон.

До этого момента Лука был спокоен. Уверенность в том, что он поступает правильно, сделала его невесомым и оттого – несокрушимым.

– Да ты в своем ли уме, Пшеничный?! – кричал Гия Шалвович. – Ты понимаешь, что это конец? Тебя ни один хор в городе после такого не возьмет!

Трубку вырвала хормейстер Лидия Филипповна. Голос ее дирижировал так же, как и ее властные руки.

– Лука, сейчас же возвращайся. Ты уже не ребенок. Ты отвечаешь за всех. И мы за тебя отвечаем.

На заднем плане бушевал Гия Шалвович:

– Лида, скажи ему, что с такими вывертами он больше никогда! Нигде! Вообще никому!

Лука снова поднял голову к прозрачному куполу над головой:

– Лидия Филипповна, простите меня, пожалуйста, но мне на сцену пора.

Лука отключил телефон и посмотрел в зрительный зал.

Лица стариков были взволнованными.

Вера Николаевна объявила Луку, а потом растерянно шепнула ему:

– Я же не знаю, что ты будешь исполнять…

– Я тоже не знаю, Вера Николаевна, – также шепотом ответил Лука.

Она успокоенно кивнула и села в первый ряд.

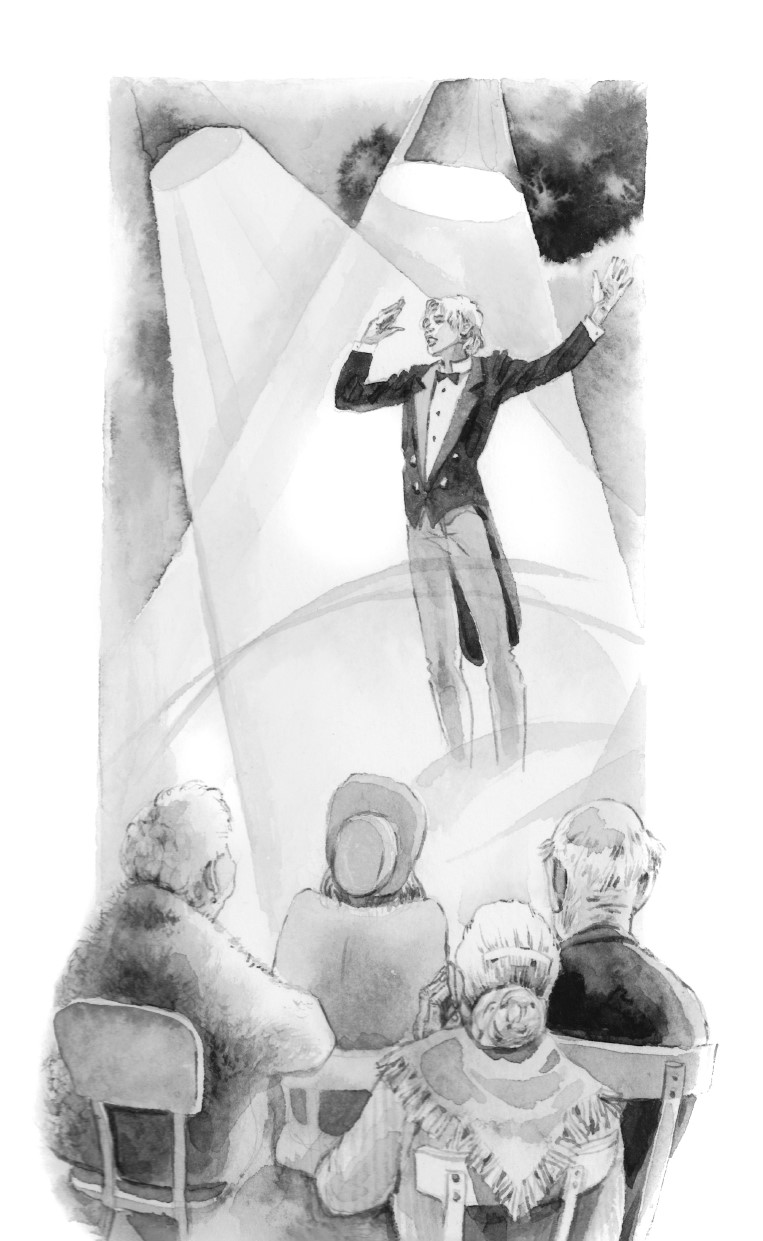

Лука вышел в центр сцены. Все зааплодировали.

В летучей, легкой тишине Лука стоял на сцене и молчал. Старики благожелательно и застенчиво смотрели на него.

Лука улыбнулся им и начал:

Девушка пела в церковном хореО всех усталых в чужом краю,О всех кораблях, ушедших в море,О всех, забывших радость свою [13].Оканчивая последнюю фразу первого куплета, Лука понял, что не сможет сейчас рассказать всем ни о «луче, что сияет на белом плече», ни о ее белом платье. Когда-нибудь, но не теперь. И он сразу вступил с третьего куплета:

И всем казалось, что радость будет,Что в тихой заводи все корабли,Что на чужбине усталые людиСветлую жизнь себе обрели.Все механизмы, отлаженные техникой и знаниями, работали четко и плавно. Но появилось что-то еще. Голос словно заострился и стал совсем простым.

Лука заметил, как в зале посветлело. На стекла витражного купола опускались большие хлопья снега.

И Лука запел:

Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих…[14]Этот псалом они исполняли лишь однажды. Медоносов-младший попросил «этого» при нем больше не петь.

Не разделенные на несколько голосов, слова звучали беззащитно, хрупко. И не было никакого кощунства или недоброй насмешки в том, что звучали они здесь. Среди этих одиноких стариков, таких нарядных и растроганных.

На словах «не будь безмолвен к слезам моим, ибо странник я у Тебя» Вера Николаевна закрыла руками лицо и заплакала…

Голос Луки вдруг сорвался, просипел, будто патефонная игла спрыгнула с дорожки и с неприятным скрипом съехала к краю пластинки.

За окнами летел снег – так медленно, словно ему совсем не хотелось касаться земли. Лука замолчал. Старики подались вперед, точно хотели помочь ему справиться со сложной музыкальной фразой, поддержать его. Он поклонился, поправил дыхание и впервые за весь концерт объявил:

– «Капитан Белый Снег» [15]. Исполняет Лука Пшеничный.

Слушатели заулыбались и захлопали. Безо всякого напряжения и страха Лука начал выводить звук так, как пишут письмо на чистом листе бумаге.

Капитан Белый Снег, Капитан Жар Огня,Без тебя мне не петь и любить не с руки.Как затопленный храм в середине реки,Я держусь на краю, Капитан Белый Снег.То ли шорох в ночи, то ли крик пустоты,То ли просто привет от того, что в груди.Ты все шутишь со мной, погоди, не шути,Без тебя мне кранты, Капитан Белый Снег.Пригнувшись, точно опоздавший на киносеанс зритель, в зал прокралась девчонка в костюме арапчонка, в шальварах и бирюзово-красном тюрбане. Лицо у девчонки лоснилось от черного грима. Она тихонько села рядом с Верой Николаевной, приложила палец к губам и тут же хихикнула. Лука строго посмотрел на нее и допел:

Мы знакомы сто лет, нет нужды тратить слов,Хоть приснись мне во сне, хоть звездой подмигни,Будет проще вдвоем в эти странные дни.Это всё. Жду. Приём. Капитан Белый Снег.Так долго ему не аплодировали, наверное, никогда.

Со второго ряда поднялась старушка в старинном, расшитом звездами вечернем платье. Она взошла на сцену и твердыми от артрита пальцами вдела в петличку на рубашке Луки красный цветок герани. Кто-то крикнул ей со смехом: «Каспаровна, что ж ты цветы казенные портишь?» Старушка погладила Луку по голове и вытерла себе глаза трясущейся рукой.

Следом за ней на сцену вышел высокий старик в свитере со спущенными петлями и обеими своими стальными ладонями затряс Луке руку.

– Серебряков, – представился он. – Очень, очень рад. Не знаю, как тебя по отчеству…

– Петрович, – подсказал Лука.

– Лука Петрович, позволь подарить тебе… – Старик охлопал себя по карманам и груди, потом снял с запястья тяжелые командирские часы. – Не обидь старика!

Лука смутился, но взял часы и сжал их в кулаке.

И все начали подходить к нему, говорить добрые слова, что-то желать, о чем-то рассказывать…

Вера Николаевна подвела к нему девчонку-арапчонка.

– Вот, Лука, знакомься. Это Валюша, наш любимый волонтер.

Валя приподняла свой сползающий на глаза тюрбан.

– По какому случаю ты у нас такой мавр? – спросила у нее Вера Николаевна.

– Колядовать ходили, – ответила Валя и размазала краску на щеке.

…Провожать Луку на крыльцо вышли все. Вера Николаевна, кутаясь в шаль, обняла его и что-то сказала, но Лука не расслышал.

С посеребренного неба падали и падали белые хлопья.

На крыльцо выбежала Валя, из-под ее пуховика смешно торчали яркие шальвары.

– Эй, Капитан Белый Снег! – окликнула она Луку и снова поправила тюрбан. – У меня тоже для тебя подарок есть. Руку протяни.

Лука протянул.

Валя высыпала ему в ладонь горсть стеклянного бисера.

– От костюма отлетело, – простодушно объяснила Валя. – Ты в центр?

Лука кивнул.

– Вместе пойдем? – спросила Валя и потерла свой сажевый нос. Нос стал розовым и заблестел.

– Пойдем, – ответил Лука и ссыпал бисер в нагрудный карман.

Пассажирка

Простуженно затрещала рация на столе. За стеной громыхнул состав. Толстобокой железной гусеницей он полз по рельсам, отрезая эту сторожку от всего остального мира.

Женька открыла глаза, пошевелила пальцами ног в грубых шерстяных носках и поднялась с кровати. Тяжело ступая, она подошла к висящему на стене цветному календарю и отвернула прошедший месяц. Краешек синего моря и кусты бугенвиллии сменил сонный бульвар с влажной от летнего дождя брусчаткой.

Женя набрала из-под крана пригоршню ледяной воды и жадно выпила. Поглядывая на часы, она поставила на огонь кофейник в черных подпалинах, намазала маслом рваный кусок булки, подумала и соскребла масло обратно в масленку.

Отпивая горькими глотками кофе, Женька взглянула в замороженное окно. Она уже давно ничего там не видела. Ни расшатанная изгородь, ни железнодорожная насыпь, подпирающая плохо прорисованное небо, не попадали в поле ее зрения.

О тонкие стены сторожки нехотя ударялся ветер, и они дрожали, вызывая у Жени досаду. Будто ее позабыли включить в это счастливое движение снежинок, воздушных масс и антициклонов, приговорив к валкому ритму нескладного тела.

Женька застегнула тесную юбку и, неловко выворачивая руки, натянула материн форменный пиджак с разномастными пуговицами. Не глядя в зеркало, она подобрала заколкой волосы, набросила пальто, сунула ноги в валенки и вышла за дверь.

Рельсы на насыпи завибрировали, послышался звук приближающегося поезда. Женька встала у вздыбленного шлагбаума и, как учила мать, подняла свернутый желтый флажок.

Упругий вихрь от скорого пассажирского возмутил снежную крупку, ударил в лицо и полетел дальше, теряя силы в мерзлой степи. Женька затаила дыхание: вот сейчас, сейчас… Стремительно мелькающая лента состава обычно цеплялась за полы ее горбатого пальто и тащила Женьку за собой, роняя на каждом полустанке и подхватывая вновь. И лишь когда звук поезда исчезал совсем, Женька разлепляла ресницы, вдыхала плотный, пахнущий креозотом воздух и отправлялась назад в свою сторожку.

Но скорый пассажирский вдруг затормозил с протяжным стоном. Пахнуло густым теплом. Мельтешение упорядочилось. За окном спального вагона, на столике, накрытом белой скатертью, теперь видны были стаканы в железных подстаканниках. Из них праздно торчали чайные ложки, и от этого во рту у Женьки стало сладко, как от рафинада, подтаявшего в горячем чае.

Услышав голоса, она заметила, что в середине состава открылась дверь тамбура и с подножки на землю спрыгнул проводник. За ним осторожно спустился полный низкорослый человек в железнодорожной шинели. Оба они, задрав головы, протягивали вверх руки, словно уговаривая выйти кого-то еще. Человек в шинели даже топнул ногой.

Звук голосов застывал в холодном воздухе, и слов было не разобрать. Наконец проводник заметил Женьку и начал махать ей так, словно она стояла на другом берегу реки.

Пока она, спотыкаясь и съезжая одной ногой с насыпи, брела к открытой двери, из тамбура показался рукав ворсистого пальто «в елочку». Из рукава вынырнула узкая девичья ладонь, коснулась поручня и тотчас спряталась обратно. Когда Женька подошла, рядом с проводником и человеком в шинели уже стояла высокая взрослая девушка в мужском пальто и пушистой шапочке.

– Да как же я сойду, если я сойти никак не могу! Да поймите же вы! – громко сказала она начальнику состава и рассеянно поправила воротник его шинели.

Начальник состава и проводник заговорили в один голос. Слова вырывались из их ртов облачками пара.

Девушка рассмеялась:

– Да кто же мог такое требовать? Они ведь меня совсем не знают!

Видимо, это было продолжением какого-то спора, начатого еще в вагоне. Женька застенчиво остановилась в нескольких шагах от них. За все годы, что она жила с матерью на этом переезде, ни одного пассажира с поезда еще не ссаживали, и необходимые на такой случай инструкции мать ей не оставила.

– Уважаемая! – кивнул ей начальник поезда, протяжно высморкался в носовой платок и внимательно его осмотрел. – Подойдите сюда! Как вас звать? – спросил он дежурную.

– Женя… Евгения Паллна, – тихо ответила та.

– Голубушка, прими гражданку. Вот рапорт, вызовешь полицию, дальше как полагается. Рация у тебя работает?

– Вот именно, рация! – вмешалась «гражданка». – Нужно срочно сообщить в ваше управление, что вы очень не любите своих пассажиров!

Девушка в мужском пальто вытащила из кармана медный портсигар с продавленной крышкой, достала сигарету и сунула ее в уголок рта. Проводник, молодой парень с неряшливой бородой, не сводя с девушки глаз, суетливо захлопал себя по бедрам и груди. Начальник состава ловко вынул из глубин шинели коробок спичек и поднес пассажирке огонь. Не затягиваясь, она выдохнула густой дым и ласково посмотрела на Женю.

Догорев, спичка обожгла пальцы начальника поезда. Он вздрогнул, затряс рукой, посмотрел на часы и взмолился:

– Голубчики, я погиб! Опоздание семь минут! Анна Евгеньевна, спасай! – Он неумело подмигнул Женьке и сунул ей под мышку исписанные листы с железнодорожным штампом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Ди́скант – высокий детский певческий голос.

2

Здесь и далее Лука слышит «Песню бродячего певца» из к/ф «Человек-амфибия» (муз. А. Петрова, стихи Ю. Друниной).

3

Одна из самых красивых духовных хоровых миниатюр, написанных В. А. Моцартом на слова католической молитвы «Ave verum corpus» («Радуйся, истинное Тело…», лат.), исполняется во время Причастия.

4

«Истек водой и кровью» (лат.).

5

Имеется в виду вокальная опора, или искусство певческого дыхания.

6

Л и р т е́ н о р – лирико-драматический тенор.

7

Ф и л и р о́ в к а – обозначение равномерного, долго выдержанного звука.

8

Л е л ь – персонаж оперы Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка».