Красное вино Победы (сборник)

Евгений Иванович Носов

Избранное. Рассказы

© Издательство «Детская литература». Оформление серии, состав, 2004

© Е. И. Носов. Текст. Наследники

© Д. Г. Шеваров. Послесловие, 2004

© Л. Г. Башков, Ю. П. Далецкая. Иллюстрации, 2004

* * *

Малая родина

(Вместо авторского вступления)

Вот пишут: малая родина… Но что это такое? Где ее границы? Откуда и докуда она простирается? Как исчислить, измерить, обсказать?

По-моему, малая родина – это окоем нашего детства. Увиденная, услышанная и восчувствованная первореальность. Та округа под чашей лазурного неба, которую способно объять мальчишеское око и вместить в себя чистая распахнутая душа, где эта душа впервые удивилась, обрадовалась и возликовала от охватившего счастья быть на земле. И где впервые огорчилась, обронила первую слезу, разгневалась и пережила первое потрясение.

…Тихая деревенская улица, отчий дом в ее ряду под неохватной ивой. Тесный магазинчик на выгоне, маняще пропахший мятными пряниками, ременной сбруей и бочковой селедкой, неприхотливая семилетняя школа под светлой сенью берез, куда еще только предстояло ходить первоклашкой, обветшалая церковь с погостом, где в зачащенной сирени едва видны дерновые надгробья прежних жителей, уже отбывших свое…

А за околицей – машинный двор, куда всегда тянет пробраться, тайком посидеть в кабине трактора, потрогать рычаги, блаженно повдыхать еще теплый запах наработавшегося мотора.

А дальше – сбегающий по склону артельный сад, еще дышащий сушью знойного дня, разогретой вишневой смолкой, которую можно жевать, и уже налившимися яблоками, мерцающими багряным лоском в обвядшей куще листвы.

Ну, а внизу, за садом, – луговая вольница, травяной ветерок, медвяная цветь подмаренника, тугой перегуд шмелей и маревный, дремотный звон овсянок. И, наконец, речушка – петлявая, увертливая, не терпящая открытых мест и норовящая улизнуть в лозняки и калину. А если не жалеть штанов и рубахи, то можно продраться к старой мельнице, где сквозь дощаные мостки и дверные проемы бойко бьет малиновый кипрей. Здесь тоже не принято говорить громко: и теперь еще в омуте обретается водяной Никиша. Сказывают, будто по темным ночам можно услышать, как в глубине мельничного остова сопит и тужится он, норовя столкнуть в омут уже никому не нужный жернов…

За реку забредать как-то не повелось: на высоком убережье – другая деревня, иной, запредельный мир. Его обживают свои вихрастые окоемщики, на глаза которых поодиночке лучше не попадаться…

Разумеется, у каждого человека – своя малая родина, и ее приметы тоже разные.

Но такого невеликого окоемного обиталища вдосталь хватает всем, чтобы за Божий день набегаться и навпечатляться до предела сил, когда за вечерней кружкой молока начнет безвольно клониться опаленная солнцем и вытрепанная ветром неуемная головушка, и мать подхватит исцарапанное, исклеванное паутами, пахнущее рогозом и тиной обмякшее чадо и понесет к постели, как с поля боя уносит павшего сестра милосердия.

И видится жарко разметавшемуся чаду, будто взбирается он на вековую ветлу, что укрывает собой и дом, и половину двора, и часть взгорка под окнами и осыпает по осени чуть ли не весь околоток позолоченным листом. Напряженно побелевшими пальцами мальчонка впивается в грубо испещренное корье старого дерева, сыро, тленно дышащего разверстым дуплом, ощупывает каждый подходящий выступ, каждый отмерший сучок, чтобы, упиваясь сладостным чувством одоления, подняться выше тех отметин, где он уже побывал в прежние свои восхождения. Но чем дальше влезает он, зеленя и мочаля на себе майку, тем все меньше попадается подходящих зацеп, тем глаже и неприступней становится главный стволовый кругляш, несущий на себе основной разброс вершинных веток, за которыми сквозь зыбкий полог шепотливой листвы маняще млеет синь летнего неба. Закусив губы, он упрямо подтягивается на немеющих руках до очередного ответвления, забрасывает туда ногу и, переводя дух, торжествующе поглядывает вниз, на покинутую им повседневность подворья, на вышедшую из сеней мать с тазиком постирушек…

И вот с замиранием сердца он обхватывает самую последнюю ветвь, дерзко устремленную ввысь и осыпанную пригоршней узких трепетных листьев, похожих на речных рыбешек. Вольные верховые листья неугомонно полощутся в солнечной синеве, взблескивая то темно-зеленой лаковостью, то белесой матовостью изнанки. Раскачиваясь из стороны в сторону от собственного веса, он с ликующей жутью оглядывается окрест, чтобы наконец-то увидеть: а что же там дальше, за окоемом, где он еще не бывал?

И как это случается в мальчишеских сновидениях, опорный боковой вырост вдруг издает изморозный треск и прослабленно уползает из-под ноги.

С запавшим дыханием и невыплеснувшимся воплем, ломая и руша встречную неразбериху ветвей и сучьев, мальчонка немо низвергается в зеленую пучину. Самое страшное в таких снах вовсе не превращение сердца в ледышку, не мерзкое чувство своего бессилия что-либо сделать, а роковая цепенящая невозможность позвать маму. Вон же она, под деревом, ничего не ведая, развешивает на нижних ветвях его же штанишки и рубашонки. Услыхав зов, она, конечно, протянула бы навстречу свои руки. Но он, пораженный немотой, не в силах даже разомкнуть рта…

Пронизав толщу кроющего купола, мальчонка промелькивает белой майкой в межъярусной пустоте, и в это ничтожное мгновение он невольно по какому-то неосознанному велению успевает разбросать руки, подобно выпростанным крыльям. Небесный ветер упруго и бережно подхватывает этот крестик, возникший из тельца и распято раскинутых ладоней, и мальчонка начинает ощущать, как он наполняется небывалой легкостью, и впервые вдыхает полной грудью.

И вот он уже парит, парит, оставив в стороне ветлу, свершает захватывающие развороты над полуденной деревенькой, над россыпью сенных стогов, охваченных фольговой перевязью речушки, над голубинкой мельничного омута, на дне которого затаился водяной Никиша, – над всем тем, что изведано и неведано дотоле.

Близкие облака слепят белизной, овевают влажной прохладой, вкусно пахнут первозданным снежком. Нарастающая высота хмелит и полнит ликующей радостью бытия.

– Мама, это я! Я лечу-у, мама!..

Малая родина – это то, что на всю жизнь одаривает нас крыльями вдохновения…

В чистом поле за проселком

В чистом поле за проселком

Кузница стояла у обочины полевого проселка, стороной обегавшего Малые Серпилки. С дороги за хлебами видны были только верхушки серпилковских садов, сами же хаты прятались за сплошной стеной вишняков и яблонь. По безветренным утрам над садами поднимались ленивые печные дымы, сытно, запашисто отдававшие кизяком и хмызой. Летом оттуда на гречишную цветь, огибая дымную кузницу, со знойным гудом летели пчелы. Осенью же, когда после первых несмелых утренников недели на две устанавливалось задумчиво-кроткое бабье лето с глубоким небом и русоволосыми скирдами молодой соломы, из серпилковских садов далеко в поле проникал горьковато-винный запах яблочной прели, и на все лады неумело и ломко кричали кочетки-сеголетки.

Из всех строений со стороны проселка видна была одна только семилетняя школа. Несколько лет назад ее построили взамен старой, изначальной и сильно обветшавшей углами. Поставили ее на задах деревни, на ровном муравистом выгоне, и теперь она чисто белела на темной зелени садов, а при восходе солнца полыхала широкими и ясными окнами.

Кузница же была выстроена у проселка еще в стародавние времена каким-то разбитным серпилковским мужиком, надумавшим, как паучок, поохотиться за всяким проезжим людом. Сказывают, будто, сколотив деньгу на придорожном ковальном дельце, мужик тот впоследствии поставил рядом с кузницей еще и заезжий двор с самоварным и винным обогревом. И еще сказывают, будто брал он за постой не только живую денежку, но не брезговал ни овсом, ни нательным крестом.

В революцию серпилковцы самолично сожгли этот заезжий двор начисто. Распалясь, подожгли заодно и кузницу. Однако вскорости смекнули, что кузницу палили зря. Тем же временем расчистили пожарище, прикатили новый ракитовый пень под наковальню, сшили мехи, покрыли кирпичную коробку тесом, и с той поры кузница бессменно и справно служила сначала серпилковской коммуне, а потом уже и колхозу.

Правда, был случай, имеющий самое непосредственное отношение к этому повествованию, когда кузница в Малых Серпилках вдруг умолкла. Нежданно-негаданно помер кузнец Захар Панков. А надо сказать, что Захар Панков был не просто кузнец, а такой тонкий мастер, что к нему ездили со всякими хитроумными заказами даже из соседних районов. Бывало, лопнет в горячей работе какая деталь в тракторе – механики туда-сюда: нет ни в районе, ни в области такой детали. Всякие прочие запчасти предлагают, а такой точно нету. Они к Панкову: так, мол, и так, Захар, сам понимаешь, надо бы сделать… Повертит молча Захар пострадавшую деталь (виду он был сурового, волосы подвязывал тесьмой по лбу, борода смоляная на полфартука, точь-в-точь как старинный оружейник, но в современной технике толк вот как знал!), даже иной раз зачем-то в увеличительное стеклышко поглядит на излом. Ни слова, ни полслова не скажет, а только бережно завернет деталь в тряпочку и опустит в карман. Тут уж и без слов понятно: раз взял, стало быть, выручит. Да и не только поглядеть на Захарову работу, а даже издали послушать было любо. Как начнут с молотобойцем Ванюшкой отбивать – что соборная звонница: колоколят молотки на всевозможные голоса. И баском и заливистым подголоском. Праздник, да и только в Серпилках! Особенно по весне, перед посевной: небо синее, чистое, с крыш капает, теплынь, а они вызванивают на весь белый свет… Сколько помнят Захара, все годы провисел его портрет на колхозной доске Почета. И когда помер, не сняли. Навсегда оставили.

Похоронили Захара честь по чести. В Серпилковской школе даже занятия были отменены. Три его медали (он на войне служил в саперах) школьники несли на красных подушечках…

Той же осенью призвали на воинскую службу Ванюшку. Совсем осиротела кузница, стоит в чистом поле с угрюмо распахнутыми воротами. Серпилковцы, привыкшие к веселому перезвону молотков за садами, чувствовали себя так, будто в их хатах остановились ходики. Сразу стало как-то глухо и неуютно в Серпилках: очень уж не хватало им этого перестука на выгоне. Да и из хозяйственного обихода выпала кузница: ни отковать чего, ни подладить. Сильно жалели серпилковцы, что в свое время не приставили к Захару какого-нибудь смышленого мальца, чтобы усвоил и перенял тонкое Захарово искусство. И вдруг с пустых осенних полей через сквозные облетевшие сады до Серпилок явственно долетело: Дон-дон-дилинь… дон-дон-дилинь…

2Зазвонило, затюкало глухим темным вечером, в канун Октябрьских праздников, когда серпилковцы еще не укладывались спать. В каждой, почитай, хате бабы запускали тесто на пироги, ощипывали кочетов или разбирали поросячьи ножки на завтрашний холодец. Так что многие услыхали этот неожиданный перезвон в поле и, высыпав во дворы, слушали, не зная, что и подумать.

Но прежде других странный стук молотка в ночи за деревней услыхал Доня Синявкин, сухонький, беспорядочно волосатый дедок, у которого бороденка росла не сплошняком, а пучками. Даже на узком утином носу, на самом его заострении, упорно и неистребимо пробивался сивый жесткий кустарничек. За эту пучковатую поросль Доню Синявкина окрестили «квадратно-гнездовым», или попросту Квадратом. Будучи одиноким человеком (впоследствии к нему приедет из города племянница Верка), в хате которого от самой смерти старухи некому было печь пирогов и студить холодцы, дед Квадрат в тот день с самого утра начал обходить Серпилки и поздравлять односельчан с наступающим праздником. Делал он это на старинный манер христославия: открывал дверь, стаскивал у порога шапку и, кашлянув для верности голоса, тотчас начинал забубенной скороговоркой:

– С праздничком вас, люди добрые, мир и согласье вашему дому, быть пирогу едому, яичку крутому, сальцу – смальцу, чарочке в пальцы…

Пропевши такие слова, Квадрат поясно кланялся в красный угол и присаживался на лавку.

Правда, серпилковцам было не до Квадрата: белили хаты, выколачивали перины, возились со стряпней. Однако в двух, не то в трех домах дедок все же зацепился, всласть набеседовался о том о сем и к вечеру был в самом благовеселом расположении души. Тут бы ему и отправиться спать, но, проходя мимо хаты председателя колхоза Дениса Ивановича, не смог преодолеть искушения на минутку заскочить к нему, потому как очень уж уважал Дениса Ивановича.

«Кого тогда и поздравлять с праздничком, ежели не Дениса Ивановича!» – почтительно сказал сам себе Квадрат и толкнул калитку.

В хате было жарко топлено, празднично пахло едой, на столе ворохом высилась горка кучерявой, только что обжаренной капусты для пирога. Жена Дениса Ивановича, сдобная, крутобедрая Дарья Ильинична, возилась у дежи, сам же Денис Иванович, в чистой исподней рубахе, с очками на носу, сидел тут же, подле капусты, и, пощипывая серебряный ус, читал районную газету, а точнее сказать, разглядывал сводку. Когда Квадрат зашел и затянул было свое «быть пирогу едому, яичку крутому», Денис Иванович в самый раз ударил по газете пальцами на манер того, как если бы стряхивал с нее комашку, и сказал, усмехнувшись, но, однако же, и в сердцах:

– Вот ведь сукины дети! Ну и ловкачи!

– Ты кого так? – спросил дед Квадрат, в знак приветствия потрогав хозяйку выше локтя, поскольку кисти рук у нее были заляпаны горчично-желтым тестом.

– Да россошинский «Верный путь», – отложил газеты Денис Иванович. – По сводке у них вся зябь поднята, а я давеча проезжал – до сего дня заовражье не тронуто. А вот поди ж ты, на второе место по району выскочили! Ну и ловкач этот Посвистов!

– Сказывают, Тимирязевскую академию кончал, – вставил Квадрат. – И еще штой-то…

– Тимирязевская тут не виновата.

– Дак и я ж говорю, – поспешно согласился Квадрат. – К ученой голове еще должно быть порядочный доклад от себя лично. Не та шинель, что пуговицами блестит, а та, что греет. Вот хоть тебя, Денис Иванович, взять. Образования у тебя почти что никакого. На живом деле да на людях сам себя образовывал. А хозяйством правишь куда с добром.

– Гм… – кашлянул Денис Иванович и загородился газетой.

– Все сыты и справны, и Серпилки наши, слава те Господи, не прорежены бегами да вербовками, – продолжал гомонить Квадрат, подсаживаясь к жареной капусте. – Я вот нынче проходил: любо-дорого поглядеть, какая у нас деревня. Хаты белые, окошки протертые, плетни не проломлены скотиною на манер Россошек.

– Ну и долдон ты, я погляжу, – сказал Денис Иванович. – У кого, может, хаты и побелены, а твоя опять рябая, как лепарда. Соседку попросил бы обмазать, что ли… Людей бы посовестился.

– Ображу, ей-бо, ображу, – заморгал бесцветными веками Квадрат. – Я ведь к чему? Вот ты меня поругал, а мне приятно. От хорошего человека и замечание приятно послушать. Потому как ты настоящий хозяин нашей жизни. И не столько образованием, сколь сердцем, что к чему, угадываешь.

– Ну ладно, будя… – поморщился Денис Иванович. – Не люблю… закуси лучше.

– Закушу, закушу, – кивнул Квадрат, поглядывая, как Дарья Ильинична, убрав со стола капусту, взамен выставляла из шкафчика тарелки со снедью и графинчик с Морозовым узором и рябиновыми ягодами на дне. – Опять же и колхоз наш получше ихнего называется: «Нива»! А то «Верный путь»… Это в Россошках-то верный путь? Прошлой зимой тринадцать теленков издохло… С названиями, я тебе скажу, надо поаккуратней. Чтоб смущения потом не получалось…

– Закуси, закуси… Что впустую языком молоть…

Всего только две рюмочки рябиновки и выпил дед Квадрат, однако уже начал было и задремывать за разговором. Денис Иванович, сунув босые ноги в сапоги и накинув ватник, сказал:

– Осовел ты, Квадрат, пойдем доведу…

И вот, когда они проходили мостком у старой школы, с которого, если бы не Денис Иванович, дедок не преминул бы оступиться впотьмах, в это время и долетел до Серпилок странный перезвон.

– С-слышь? – навострился дедок и поднял в темноте палец.

Постояли, послушали: из-за темных, окостенелых, осенних садов, из глухой полевой темени еще отчетливей, чем прежде, донеслось: Дон-дон-дилинь-дон… Дон-дон-дилинь-дилинь…

– Ей-бо, в кузне это… – определил Квадрат.

– Какого лешего… – возразил Денис Иванович.

– Секи мне голову – в кузне!

– Кому это приспичило ночью да еще под праздник?

– А вот и гадай…

– Чепуху мелешь, дед.

– Нет, ты послухай. Вон энти два глухих удара – это он по заготовке молотком тюкает, по раскаленному… по мягкому… потому и глухо… Ты послухай… А энтот, со звоном, то уж он по наковальне…

– Кто это он? – спросил Денис Иванович.

– А вот, должно, он и есть…

– Да кто он, черт тя дери! – озлился Денис Иванович.

– Кто, кто… Може, сам Захар тюкает… – понижая голос до шепота, знобко выдохнул дедок.

– Тьфу! – сплюнул Денис Иванович.

– Его подчерк. Слышь, легкость-то руки какая. Не работает, а благовест вызванивает…

– Спятил ты, что ли?

– Помер-то он прямо за работою… Разрыв сердца вышел. Говорят, осколок от войны близко к сердцу сидел… Прибежали – он лежит замертво, а сошник от культиватора еще на земле дымится. Вот как довелось помереть человеку!

– Человеком был – человеком и помер, – сказал Денис Иванович.

– Вот я и говорю: восстал Захар с погоста за незаконченным делом.

– Однако ты хватил сегодня, – сказал с досадливой укоризной Денис Иванович. – Зря я тебе подливал рябиновки.

– Ты меня хмелем не попрекай… Кузня без него совсем осиротелая осталась… Никакого ни стука, ни грюка не слыхать… Никто его дела не подхватил… Вот он, может, и поднялся… Забота человека одолела…

– Ну это ты… того… – буркнул Денис Иванович, однако стук молотка в темном осеннем поле – ни луны, ни просяного зернышка в небе – показался ему странным и даже стал раздражать своей реальностью, на которую не приходило никакого объяснения. – Гм, – сказал Денис Иванович так, как сказал бы в его положении норовистый бык, увидевший на дороге красную тряпку. Как человек, не терпящий никаких загадок, он добавил со всей решительностью: – А вот мы сейчас поглядим!

Денис Иванович сошел с мостика и направился в темный проулок, что резал Серпилки поперек и выводил в поле.

Квадрат, однако, замешкался на мостике.

– Денис Иванович, – позвал он, – а может, не надо мешать? Пусть себе тюкает…

– А вот мы разберемся! – упрямо твердил в темноте проулка Денис Иванович.

– Погодь, можа, народ шумнуть?

– Нечего тут. Тебе лишь бы шуметь. Идем, говорю!

Дедку, возбудившему себя всякими предположениями, очень уж захотелось в теплую хату, но, поборов в себе такое желание, он все-таки спустился с мостка и сторожко последовал за Денисом Ивановичем, для верности окликая:

– Идешь, Денис Иванович?

– Да иду. Где ты там?

– Як тому, что… Идешь ли?

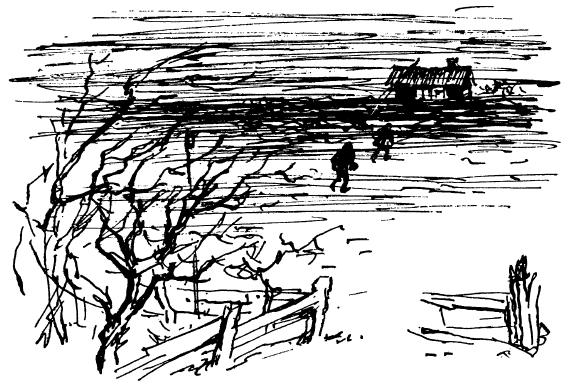

3Выйдя за сады и чувствуя, что теряет последнюю связь с Серпилками, уютно пахнущими в темноте теплыми, настоянными хлевами, дедок остановился, пяля глаза в черную пустоту, в то место, где должна была стоять кузница. Но строение совсем не проглядывалось, будто его вовсе и не было. Зато с еще большей явственностью, обдавшей дедка колючим холодом, доносилось это таинственное «дон-дон-дилинь»… Он даже уловил носом запах того самого дыма со сладковатой тухлинкой, который при живом Захаре Панкове полевой ветер доносил до Серпилок. И уже рисовалось ему, как в закопченном нутре брошенной кузни молчаливо и сосредоточенно стучит молотком Захар и на его лбу, перехваченном тесемкой, красным взблеском играет отсвет горнила… Но впереди упрямо крошили зяблевые комья сапоги Дениса Ивановича, и дед Доня, окликнув еще раз председателя, побежал за ним мелкой трусцой.

Между тем стук молотка в кузнице прекратился. Теперь они шли к чему-то, безмолвно затаившемуся в ночи.

– Денис… – негромко позвал Квадрат.

– Чего?

– Бегишь-то больно швыдко… Погодь…

Денис Иванович приостановился.

– Угораздил ты меня, ей-богу.

Денис Иванович не отвечал.

– Настырный ты… ужасть! Тюкает, ну и пусть себе тюкает…

Сошлись вместе, постояли.

– Затихло что-то… – сказал дедок.

Поле затаилось в глухой осенней неподвижности. Не было даже видно огней деревни, спрятавшейся за садами. Только крепко, свежо пахло нахолодавшей соломой да еще сладким кузнечным дымом.

– Денис… Гля-ка…

– Вижу.

Впереди проступил проем кузнечных ворот, слабо, призрачно подсвеченный изнутри.

– Пошли, – твердо сказал Денис Иванович.

– Ты, Денис, как хочешь, а я тут постою…

Денис Иванович фыркнул и пошел один. Было слышно, как сердито и упрямо топали его сапоги. Через некоторое время черная коренастая фигура Дениса Ивановича замаячила в освещенных воротах и исчезла в глубине кузницы.

Прошли долгие минуты тишины и безвестности. Дед Квадрат, онемев и напрягшись, готовый задать стрекача, ожидал, что вот-вот в кузнице что-то загремит, рухнет, Денис Иванович выскочит опрометью, а вслед ему полетят лемехи и раскаленное железо. Но время шло, ничего не обваливалось, а Денис Иванович исчез, будто вошел в преисподнюю. Мелко покрестив кадык щепотью, дедок прокрался к воротам и, прячась за створкой, заглянул вовнутрь.

На столбе, подпиравшем кровельную матицу, висела керосиновая коптилка – пузырек с кружалкой сырой картошки, сквозь который был продернут ватный фитиль. Красновато-дымный шнур огня и копоти ронял тусклый и ломкий свет в закопченную темноту кузницы. В горне среди шлака малиновым пятном догорал, остывая, уголь… Денис Иванович стоял у наковальни и, оттопырив губы в тусклом серебре усов, задумчиво вертел в руках какую-то железяку, и по тому, как он ее перекидывал из ладони в ладонь, будто печеную картошку, было видно, что железяка эта еще не совсем остыла.

– Денис Иваныч… – окликнул из-за створки ворот дедок.

– Ну?

– Никого… нетути?

Денис Иванович не ответил, продолжал вертеть в руках поковку…

– А ведь уголья в горне горят… Стало быть, кто-то…

Тут рот Квадрата онемел и остался раскрытым, будто в него вставили распорку. В углу, за тесовым сундуком, в который старый кузнец Захар складывал свой инструмент, дедок узрел чьи-то ноги, обутые в стоптанные кирзовые сапоги. Даже пупырышки разглядел на подошвах.

– У-y… у-у… – произнес дедок и вытянул трясущийся палец в сторону ящика. – У-у…

Денис Иванович, сощурясь, склонив голову набок, долго глядел на торчащие головки сапог, потом подошел к сундуку, запустил за него короткопалую руку и вытащил на свет за балахонистый ватник насмерть перепуганного и по-кутячьи обмякшего мальчонку.

– Ты кто такой? – спросил он.

– М-Митька я… – захныкал малец и заслонил свою треугольную, с остреньким подбородком и широким лбом рожицу длинным, обвислым ватным рукавом.

– Какой такой Митька?

– Это Агашкин сорванец! – тотчас взъерепененным воробьем залетел в кузницу Квадрат. – Агашки проулочной, у которой грушу молоньей расшибло… Ах ты, чирий подштанниковый! Это ты тюкал? Я т-те…

Дедок проворно ухватил оттопыренное Митькино ухо и стал его накручивать, как если бы это была ручка сельсоветского телефона.

– Я т-те покажу, разбулдяй сыромятный, как народ смущать! Люди Октябрьскую революцию собрались отмечать, а он, стервец, тюкает… Я т-те потюкаю…

– Это не я-а-а! – заголосил мальчонка. – Я только мехи качал… Это все Аполошка…

– Я и Аполошке ухи накручу!

– Погоди ты, – отпихнул дедка Денис Иванович. – Сразу и уши откручивать. Аполошка, где ты тут?

– Вылазь немедля! – выкрикнул Квадрат.

– Ну я… – глухо долетело откуда-то сверху.

С поперечины под самой крышей свесились похожие на утюги солдатские ботинки, из которых торчали портянки, а потом уже заголившиеся мальчишеские ноги. Обметая многолетнюю сажу, с дегтярно-черной матицы спустился неуклюже-длинный, вислоплечий Аполошка, старший Митькин брат. Конфузливо подшмыгивая носом, Аполошка уставился себе под ноги. Большой вислый нос его был покрыт угольной копотью.

Денис Иванович с любопытством и даже как будто с удивлением оглядел ребятишек.

– Чистые сапустаты! – подсказал дед Квадрат.

– Погоди, не лотоши, – поморщился Денис Иванович и спросил Аполошку, повертев перед его закопченным носом найденной на наковальне железякой. – Ты ковал?

– Я… – отворачиваясь, сознался Аполошка.

– Это что ж такое будет?

Аполошка промолчал.