Левша (сборник)

Осенью 1875 года Лесков вновь съездил в Париж, откуда через Прагу, Дрезден, Варшаву, вернулся в Петербург. Одним из первых произведений Лескова, написанных после возвращения из заграничной поездки, был рассказ «Железная воля».

Его замысел связан, как разъяснил сам автор, с модным в середине семидесятых годов девятнадцатого столетия вопросом о «немецкой воле и нашем безволии». История Пекторалиса – иронический ответ на бытовавшее мнение о превосходстве русского ума над «железной волей» немцев.

Пекторалис приехал в Россию, чтобы установить машины в компании и наблюдать за ними. Обещая хозяевам приехать как можно быстрее, он, однако, невольно задерживался на каждой станции: таковы были порядки, напоминает автор. Но вместо того чтобы сделать выводы из своего опоздания и понять, в какой стране предстоит ему жить и действовать, Пекторалис гордится тем, что твердо, то есть железно, держал слово.

В рассказе Лескова русский ум превзошел немецкую волю: Пекторалис оказался просто-напросто педантом, слепо следующим принципам и не считающимся с обстоятельствами.

К началу восьмидесятых годов XIX века почти полностью забывается «заклятье»[6], которое тяготело над Лесковым. От издательств и журналов начинают поступать предложения о сотрудничестве. «За мною действительно немножко ухаживают», – сдерживая гордость, сообщает Лесков о своей возрождающейся популярности. А. Н. Лесков пишет о переломе в литературной репутации отца: «Истосковавшийся в многолетней немоте «с платком во рту», Лесков неудержимо спешит нагнать потерянное время»[7].

После замкнутого образа жизни, какой вел Лесков все эти годы «заклятья», он расширяет и оживляет свои литературные связи. В салоне С. Н. Толстой, вдовы известного поэта и драматурга, он встречается с Ф. М. Достоевским, И. Гончаровым, философом Вл. Соловьевым. Знакомство с Гончаровым очень скоро перерастает в дружбу: летом 1879 года они вместе отдыхают в Дуббельне (Дубулты, Прибалтика), совершают совместные прогулки, встречаясь в гостиницах, на концертах.

Сближается Лесков и с Достоевским. Когда появился разбор Достоевским романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина», Лесков пошлет ему «горячее спасибо и душевный привет», найдя разбор умным, благородным и справедливым. Лесков будет присутствовать при выносе тела Достоевского из его квартиры и проводит гроб до Александро-Невской лавры. В одной из повестей Лесков назовет похороны Достоевского «событием в истории».

Семидесятые годы XIX века ушли в историю под выстрелы и бомбы народовольцев. Был убит С. М. Степняком-Кравчинским шеф жандармов Н. В. Мезенцов, за ним последовало покушение на его преемника, затем на Александра II, а 1 марта 1881 года взрывом бомбы, изготовленной Н. И. Кибальчичем, Александр II был смертельно ранен на Екатерининском канале.

На экстренном заседании Государственного совета обер-прокурор Святейшего Синода убийство императора объявил прямым следствием той либеральной политики, какую пытался проводить Александр II. «Государь, – обратился он к новому императору, – в такое ужасное время надобно думать не об учреждении новой говорильни (проект создания совещательного органа из выборных гласных. – В. Б.), в которой бы произносились новые растленные речи, а о деле… Нужно действовать!»

И правительство приступило к действиям. Последовали массовые аресты революционеров и ссылки. Уже 3 апреля террористы, осуществившие терракт на Екатерининском канале, были казнены. Все обращения о помиловании (в частности, Вл. Соловьев во время публичной лекции призвал Александра III не допустить смертной казни первомартовцев) правительство оставило без внимания.

Министром внутренних дел назначили Д. А. Толстого, который провел ряд контрреформ, в том числе реформы суда и земства: они свели на нет послабления царя-освободителя. Министр просвещения И. Д. Делянов закрыл высшие женские курсы, а циркуляром «о кухаркиных детях» предписал не допускать в средние учебные заведения детей малообеспеченных родителей.

Выполняя волю Победоносцева и Толстого, Делянов уволил со службы из Министерства просвещения Лескова, куда, в ученый комитет, тот был назначен еще в 1874 году. В ответ Лесков «пожертвованную» ему золотую медаль передал беднейшему ученику орловской гимназии, который будет поступать в университет.

В 1884 году закрыли «Отечественные записки», тем самым Салтыкову-Щедрину, как он с горечью скажет, «запечатали душу».

В те годы дальние, глухиеВ сердцах царили сон и мгла:Победоносцев над РоссиейПростер совиные крыла…Эти строки из поэмы Александра Блока «Возмездие», быть может, точнее и рельефнее других передают атмосферу восьмидесятых годов девятнадцатого столетия. В литературе, все усиливаясь, нарастают ноты отчаяния и пессимизма. Модной становится «унылая» поэзия С. Я. Надсона. В творчестве В. М. Гаршина, Г. И. Успенского возникают трагические мотивы. Обозначается процесс «дегероизации» литературы: повесть И. Н. Потапенко «Негерой» становится знамением времени.

Лесков с его общественным темпераментом не остался безучастным свидетелем свершившихся политических и социальных перемен. Победоносцева писатель называет не иначе как Лампадоносцев. Публично осуждает Лесков и циркуляр о «кухаркиных детях».

Лесков и теперь остается вне общественных и идейных течений, тем более что самое демократическое из них – народничество – терпит поражение за поражением. «Хождение в народ» не принесло ожидаемых результатов, волну терроризма отбило правительство. В самой идеологии народничества демократические идеалы вытеснялись теорией «малых дел». Отсюда такое пристальное внимание Лескова к деятельности Льва Толстого.

«А замечаете ли Вы, – пишет он Суворину, – что Лев Толстой и в нынешнем своем настроении оживляет литературу. Он шевелит совесть, будит мысль, переустанавливает точки зрения на лица и репутации… «Огромное воздействие производит на него этическое учение Толстого, которое он, однако, воспринимает критически. Лесков не принимает призывов к непротивлению, ко всепрощению, но с воодушевлением поддерживает проповедь любви и деятельного добра. В письме к Толстому он так передает смысл их многолетней дружбы и духовной близости: «Я иду сам, куда меня ведет мой «фонарь», но очень люблю от Вас утверждать себя и тогда становлюсь еще решительнее и спокойнее».

Лесков усматривает выход из кричащих противоречий современности в совершенствовании личности, в духовном ее преображении на началах деятельной любви. «Не хорошие порядки, а хорошие люди нам нужны», – убежден Лесков. Свою веру в появление таких людей, а именно оно станет решающим вкладом в обновление страны, – эту веру Лесков черпает в глубинах русской жизни, в нравственной стойкости русского народа.

В восьмидесятые годы XIX века рождаются наиболее критические произведения Лескова. Многие из них по сатирическому пафосу близки щедринским. С другой стороны, именно в это время в творчестве писателя воплотился авторский положительный идеал – в образе праведника, человека, отзывчивого на чужое горе, способного к сопереживанию, щедрого на добро и деятельную помощь.

В Петербурге выходит сборник рассказов Лескова «Три праведника и один Шерамур». На замысел, пояснит писатель, повлияло его несогласие с Писемским, замечавшим в своих соотечественниках одни гадости и мерзости. Этим же «несогласием» подсказан и цикл «Праведники», открывающийся повестью «Однодум» (1879).

Ее герой, квартальный Рыжов, прослыл юродивым, поскольку не брал никаких взяток. Таким же честным остался он и на посту городничего Солигалича. Когда губернатору Ланскому, приехавшему в город с ревизией, доложили, что Рыжов живет на одно жалованье, он воскликнул: «Вы вздор мне рассказываете: такого человека во всей России нет!» Ланской познакомился с Рыжовым лично и назвал городничего «библейским социалистом».

Другой праведник, Голован (рассказ «Несмертельный Голован»), совершает такие подвиги добра, проявляет такую самоотверженность, что в благодарной памяти народа его история становится легендой. А во время чумы он поднялся до такого бесстрашия и отваги, помогая больным и зараженным, что его прозвали «несмертельным». Лесков как бы укрупняет характер героя тем, что мерой его человеческой ценности выбирает мнение народное.

Рецензент демократического журнала «Дела», не преминув попенять Лескову за прежний антинигилизм, так отозвался о рассказе: «Сколько тут теплого чувства к человеку и народу, сколько понимания нравственной красоты безграмотного труженика…»

Летом 1878 года Лесков, отдыхая в Сестрорецке, услышал присловье о стальной блохе, которую сделали англичане, а тульские мастера ее подковали и отослали обратно в Англию. Лесков все доискивался корней этой анекдотичной молвы, а через три года написал свой знаменитый «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе». В 1881 году он был напечатан в журнале «Русь», а в следующем году Лесков выступил с чтением «Левши» на литературно-музыкальном вечере Пушкинского кружка, куда вступил осенью прошлого года. В том же году «Сказ…» вышел отдельным изданием.

«Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе» рецензенты и критики встретили неоднозначно. Одни увидели в нем лесть простому народу, другие, напротив, желание принизить простых людей. Нетрудно представить, какую реакцию Лескова вызвали эти взаимоисключающие оценки: писатель на протяжении всего своего творчества, как мы уже убедились, скептически относился к односторонним, крайним точкам зрения на народ, на Россию.

Уже в середине шестидесятых годов Лесков воспринимал «сочиненными» те произведения, где мужики предстают «охаянными дураками», а также те, что изображают мужиков «сахарными, добродетельными». Писатель порицал поэтизацию «силы народного смысла».

Разумеется, что отсюда никак не следует, что Лескову было чуждо чувство патриотизма. Он преследовал нетерпимое отношение к другим народам. Свою родину Лесков «любил, желал видеть ближе к добру, к свету познания и к правде».

У Лескова было что ответить рецензентам, он сумел отвергнуть упреки и в лести, и в желании принизить русских людей в специальном «литературном объяснении»: «Ни того, ни другого не было в моих намерениях, и я даже недоумеваю, из чего могли быть выведены такие крайние противоречивые заключения. Левша сметлив, переимчив, даже искусен, но он «расчет силы не знает, потому что в науках не зашелся и вместо четырех правил сложения из арифметики все бредет еще по Псалтырю да Полусоннику».

На упреки рецензентов Лесков ответил и рассказом «Загон», где полемизирует с идеей обособления от Запада. По мысли автора, стремление к «уединенному государству» превратит Россию в загон. Лесков приводит взятые из жизни примеры того, как старозаветные предубеждения против всего нового заставляют крестьян отдать предпочтение сохе, а не пароконному плугу, дымным «куренкам», а не домам с печами, трубами, черепичными крышами, построенными для них гуманным помещиком. Лесков напоминает, что и Крымская война была проиграна именно из-за этих предрассудков.

Рассказ сочувственно встретил Л. Н. Толстой: «Мне понравилось, и особенно то, что все это правда, не вымысел».

«Левша» вошел в сокровищницу русской литературы еще и тем, что в нем был доведен до совершенства такой стилевой прием, как сказ.

Сказ – это, по определению академика В. В. Виноградова, «художественная ориентация на устный монолог повествующего типа, это художественная имитация монологической речи». Сказовый стиль восходит к фольклору. Он ближе не к литературной, а к разговорной речи. Автор как бы устраняется из повествования и оставляет за собой роль записывающего услышанного. В этом стиле выдержаны «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя. Эпизодически сказовые интонации встречаются у Пушкина, Достоевского. Сказовое начало звучит и в более ранних произведениях Лескова: в «Житии одной бабы», «Запечатленном ангеле», «Очарованном страннике». В «Левше» имитация устной монологической речи проведена на всех уровнях – лексическом, синтаксическом. Особенно изобретателен Лесков в словотворчестве. Он создает «камушки-самоцветы» (А. В. Чичерин), используя народную этимологию, местные выражения, клички: «валдахин» (вместо балдахин), «буремер» (барометр), «мелкоскоп» (микроскоп), «двухсестная» (двухместная)… Он доводит сказовый стиль до совершенства. Именно сказ в лесковском виде оказал заметное влияние на М. Зощенко, А. Платонова.

В восьмидесятые годы XIX века Лесков наконец занял в русской жизни место, достойное его таланта: он становится литературным, да и общественным авторитетом.

Из всех современников Лескова ближе всех к нему был, несомненно, А. П. Чехов. Видение мира обоими писателями, творческое воспроизведение характеров отличалось прежде всего «непредубежденностью», скептическим отношением к господствующим доктринам. «Я боюсь тех, кто между строк ищет тенденции и кто хочет видеть меня непременно либералом или консерватором», – под этими строками Чехова мог поставить свою подпись и Лесков. А главное, и Лескова и Чехова выделяла и отличала суровая правда в изображении мужика…

Первая их личная встреча состоялась в Москве. Старший и стареющий писатель произвел неизгладимое впечатление на Чехова: «…мой любимый писака <…> похож на француза и в то же время на попа-расстригу». И каждый раз, когда Чехов приезжал в Петербург по своим литературным делам, он обязательно навещал Лескова.

В 1887 году Лесков познакомился с Л. Н. Толстым. «Какой умный и оригинальный человек», – напишет Толстой Черткову.

Жизнь Лескова наполняется яркими событиями и встречами. Репин иллюстрирует повести Лескова, пишет его портрет, а его портрет работы В. А. Серова экспонируется на XIII выставке передвижников.

Лесков посещает «пятницы» Я. П. Полонского – так называли литературные собрания, которые устраивал поэт. На одной из них писатель встретился с А. Фетом.

К изданию Собрания сочинений Лескова приступает Суворин.

Последние годы жизни Лескова прошли в доме на Фурштадской улице близ Таврического. Здесь его навещали Чехов, художник H. Н. Ге, философ Вл. Соловьев, с которым у Лескова возникли дружеские отношения на почве интереса к идеям Л. Н. Толстого. Сам писатель почти нигде не бывал и никуда не выезжал, за исключением прогулок в пролетке вокруг Таврического сада.

Бедная внешними событиями биография Лескова этого периода насыщена напряженными раздумьями над современностью. Он интенсивно переписывается с Толстым, обсуждая волнующие их социальные и нравственно-этические вопросы, советуется с ним, проверяя собственные решения. Лесков по-прежнему обличает церковников, критикует общество за безучастное отношение к культуре, искусству. Сам он читает много и заинтересованно, выделяя из молодых писателей новые таланты – Чехова, Потапенко, Короленко.

В эти последние годы Лесковым созданы рассказы «Тупейный художник», «Человек на часах», «Грабеж».

Рассказ «Тупейный художник» был опубликован в 1883 году с датой «19 февраля. День освобождения крепостных». Лесков описал тот же крепостной театр графа Каменского в Орле, что и Герцен в своей повести «Сорока-воровка».

Владельцы театра отличались капризным своеволием и жестокостью: крепостные артисты, доведенные до отчаяния, даже убили одного из них – генерал-фельдмаршала М. Ф. Каменского.

Исследователь творчества Лескова обращает внимание на примечательное обстоятельство, а именно: рассказ не оставил никаких следов в переписке и статьях писателя, в критике той поры. И он выдвигает такую гипотезу: в рассказе заключено нечто более глубокое, чем антикрепостническая тенденция.»Так кто окончательно подрубил Любино счастье и сделал ее «вечной вдовой»? – спрашивает исследователь. – Граф? <…> Так ведь не граф окончательно разбил Любину жизнь. Разбил ее – безликий, безымянный дворник. Это как погода, стихия. Увидел деньги – зарезал»[8].

Это почти так же, как и в случае с Катериной Измайловой («Леди Макбет Мценского уезда»). Роковую роль в ее судьбе сыграли не столько обстоятельства, сколько страсти, темные инстинкты.

Основу рассказа «Человек на часах» составил реальный случай. Солдат, стоявший на посту около одного из подъездов Зимнего дворца, услышал с Невы крики о помощи. Он, несмотря на устав караульной службы, оставил пост, сбежал на лед и вытянул утопающего на берег. А затем происшествие наполняется такими подробностями, что оно, по словам самого Лескова, превращается в «исторический анекдот, недурно характеризующий нравы и направление очень любопытной эпохи тридцатых годов».

Командир батальона отправил солдата в карцер, а медаль «За спасение погибающих» получил случайно оказавшийся на набережной офицер. Сам же солдат остался доволен, хотя после карцера был еще наказан розгами: «И он в самом деле был «доволен», потому что, сидя три дня в карцере, он ожидал гораздо худшего». Заключая рассказ, писатель возвращает читателя к мысли о праведниках: «Я думаю о тех смертных, которые любят добро просто для самого добра и не ожидают никаких наград за него где бы то ни было». Командир батальона остался на втором плане повествования.

В рассказе «Административная грация» (при жизни писателя не печатался) исполнители карательного политического режима также выведены из повествовательной тени.

Старый сановник, воспитанный на том, что «злоучений оставлять не след», возмущается, что современные жандармы не умеют вести свою линию, то есть сыск и слежку, аккуратно, «грациозно». В назидание молодым он приводит историю из своей практики, когда в результате его изощренной провокации один вольнолюбивый профессор покончил жизнь самоубийством, а другого сановника скомпрометировал так, что тот вынужден был бежать из города.

В апреле 1890 года исполнилось тридцать пять лет литературной деятельности Лескова. Он обратился через газету с просьбой не устраивать по этому случаю праздника.

Лесков чувствовал себя все хуже и хуже. Он жалуется на здоровье, а главное, на то, что «привык к болезни». Сужается с неизбежностью круг его друзей, близких знакомых. Жена доктора, лечившего Лескова последние два года, оставила словесный портрет Лескова тех последних лет: «…это был породистый, полный, среднего роста, приятный человек, с движениями медленными и важными <…> у него была небольшая голова с коротко стриженными волосами, большой открытый лоб и приятная улыбка. Особенно хороши были, своим выражением, его небольшие карие глаза: умные, живые, проницательные, иногда лукаво-насмешливые…»

В марте 1892 года Лескова навестил Чехов. Осмотрев больного, он заключил: «Да, жить ему осталось не больше года». В начале следующего года его посетил Л. Н. Толстой.

Когда Чехов увиделся с Лесковым в последний раз, тот, хотя и был весел, на свою жизнь и будущее смотрел очень мрачно: «Это не жизнь, а только житие».

18 февраля 1895 года Лесков, выехав на прогулку, простудился. Началось двухстороннее воспаление легких. В ночь на 21 февраля Николай Семенович Лесков скончался. Первым, кому А. Н. Лесков, сын писателя, отправил телеграмму о смерти отца, был Л. Н. Толстой.

Среди оставшихся бумаг Лескова нашли его распоряжение: «…погрести тело мое самым скромным и дешевым порядком… прошу никого никогда не ставить на моей могиле никакого иного памятника, кроме обыкновенного, простого деревянного креста».

Похороны Лескова на Литературных мостках Волкова кладбища состоялись 23 февраля 1895 года. Сейчас на его могиле, ничем не огороженной, стоит крест, вырезанный из камня.

В. А. БогдановЗапечатленный ангел

Глава первая

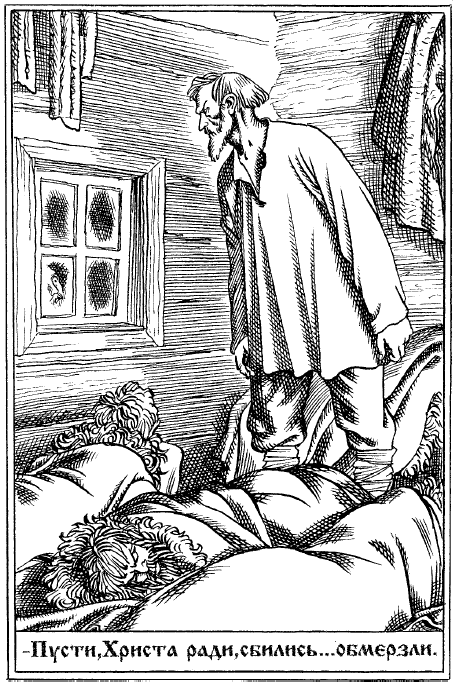

Дело было о Святках, накануне Васильева вечера. Погода разгулялась самая немилостивая. Жесточайшая поземная пурга, из тех, какими бывают славны зимы на степном Заволжье, загнала множество людей в одинокий постоялый двор, стоящий бобылем среди гладкой и необозримой степи. Тут очутились в одной куче дворяне, купцы и крестьяне, русские, и мордва, и чуваши. Соблюдать чины и ранги на таком ночлеге было невозможно: куда ни повернись, везде теснота, одни сушатся, другие греются, третьи ищут хотя маленького местечка, где бы приютиться; по темной, низкой, переполненной народом избе стоит духота и густой пар от мокрого платья. Свободного места нигде не видно: на полатях, на печке, на лавках и даже на грязном земляном полу, везде лежат люди. Хозяин, суровый мужик, не рад был ни гостям, ни наживе. Сердито захлопнув ворота за последними добившимися на двор санями, на которых приехали два купца, он запер двор на замок и, повесив ключ под божницею, твердо молвил:

– Ну, теперь кто хочешь, хоть головой в ворота бейся, не отворю.

Но едва он успел это выговорить и, сняв с себя обширный овчинный тулуп, перекрестился древним большим крестом и приготовился лезть на жаркую печку, как кто-то робкою рукой застучал в стекло.

– Кто там? – окликнул громким и недовольным голосом хозяин.

– Мы, – ответили глухо из-за окна.

– Ну-у, а чего еще надо?

– Пусти, Христа ради, сбились… обмерзли.

– А много ли вас?

– Не много, не много, восемнадцатеро всего, восемнадцатеро, – говорил за окном, заикаясь и щелкая зубами, очевидно совсем перезябший человек.

– Некуда мне вас пустить, вся изба и так народом укладена.

– Пусти хоть малость обогреться!

– А кто же вы такие?

– Извозчики.

– Порожнем или с возами?

– С возами, родной, шкурье везем.

– Шкурье! шкурье везете, да в избу ночевать проситесь. Ну, люди на Руси настают! Пошли прочь!

– А что же им делать? – спросил проезжий, лежавший под медвежьею шубой на верхней лавке.

– Валить шкурье да спать под ним, вот что им делать, – отвечал хозяин и, ругнув еще хорошенько извозчиков, лег недвижимо на печь.

Проезжий из-под медвежьей шубы в тоне весьма энергического протеста выговаривал хозяину на жестокость, но тот не удостоил его замечания ни малейшим ответом. Зато вместо его откликнулся из дальнего угла небольшой рыженький человечек с острою, клином, бородкой.

– Не осуждайте, милостивый государь, хозяина, – заговорил он, – он это с практики берет и внушает правильно – со шкурьем безопасно.

– Да? – отозвался вопросительно проезжий из-под медвежьей шубы.

– Совершенно безопасно-с, и для них это лучше, что он их не пускает.

– Это почему?

– А потому, что они теперь из этого полезную практику для себя получили, а между тем, если еще кто беспомощный добьется сюда, ему местечко будет.

– А кого теперь еще понесет черт? – молвила шуба.

– А ты слушай, – отозвался хозяин, – ты не болтай пустых слов. Разве супостат может сюда кого-нибудь прислать, где этакая святыня? Разве ты не видишь, что тут и Спасова икона и Богородичный лик.

– Это верно, – поддержал рыженький человечек. – Всякого спасенного человека не ефиоп ведет, а ангел руководствует.

– А вот я этого не видал, и как мне здесь очень скверно, то и не хочу верить, что меня сюда завел мой ангел, – отвечала словоохотливая шуба.

Хозяин только сердито сплюнул, а рыжачок добродушно молвил, что ангельский путь не всякому зрим и об этом только настоящий практик может получить понятие.

– Вы об этом говорите так, как будто сами вы имели такую практику, – проговорила шуба.

– Да-с, ее и имел.

– Что же это: вы видели, что ли, ангела, и он вас водил?

– Да-с, я его и видел, и он меня руководствовал.

– Что вы, шутите или смеетесь?

– Боже меня сохрани таким делом шутить!

– Так что же вы такое именно видели: как вам ангел являлся?

– Это, милостивый государь, целая большая история.

– А знаете ли, что тут уснуть решительно невозможно, и вы бы отлично сделали, если бы теперь рассказали нам эту историю.

– Извольте-с.

– Так рассказывайте, пожалуйста: мы вас слушаем. Но только что же вам там на коленях стоять, вы идите сюда к нам, авось как-нибудь потеснимся и усядемся вместе.

– Нет-с, на этом благодарю-с! Зачем вас стеснять, да и к тому же повесть, которую я пред вами поведу, пристойнее на коленях стоя сказывать, потому что это дело весьма священное и даже страшное.

– Ну как хотите, только скорее сказывайте, как вы могли видеть ангела и что он вам сделал?

– Извольте-с, я начинаю.

Глава вторая

– Я, как несомненно можете по мне видеть, человек совсем незначительный, я более ничего, как мужик, и воспитание свое получил по состоянию, самое деревенское. Я не здешний, а дальний, рукомеслом я каменщик, а рожден в старой русской вере. По сиротству моему я сызмальства пошел со своими земляками в отходные работы и работал в разных местах, но все при одной артели, у нашего же крестьянина Луки Кирилова. Этот Лука Кирилов жив по сии дни: он у нас самый первый рядчик. Хозяйство у него было стародавнее, еще от отцов заведено, и он его не расточил, а приумножил и создал себе житницу велику и обильну, но был и есть человек прекрасный и не обидчик. И уж зато куда-куда мы с ним не ходили? Кажется, всю Россию изошли, и нигде я лучше и степеннее его хозяина не видал. И жили мы при нем в самой тихой патриархии, он у нас был и рядчик и по промыслу и по вере наставник. Путь свой на работах мы проходили с ним точно иудеи в своих странствиях пустынных с Моисеем, даже скинию свою при себе имели и никогда с нею не расставались: то есть имели при себе свое «Божие благословение». Лука Кирилов страстно любил иконописную святыню, и были у него, милостивые государи, иконы всё самые пречудные, письма самого искусного, древнего, либо настоящего греческого, либо первых новгородских или строгановских изографов. Икона против иконы лучше сияли не столько окладами, как остротою и плавностью предивного художества. Такой возвышенности я уже после нигде не видел!