Мещерская сторона (сборник)

Мечтательница

Месяц назад Анфиса окончила десятилетку. Будущее было еще неясно. Отец, Николай Никитич, хотел, чтобы Анфиса уехала в Москву и поступила в Тимирязевскую сельскохозяйственную академию; Анфиса же думала совсем о другом – еще туманном, но привлекательном: о театре, путешествиях…

Начитавшись книг, она часто представляла себя в какой-то чудесной стране.

Она совершенно ясно видела, как сходит с парохода на берег этой страны ранним утром, оставляет на сыром песке следы и в каждом из них прячется маленькая синяя тень, потому что солнце только что взошло и свет его косо падает на землю. А вдали дымятся кручи сиреневых гор, и с них с шумом летят, разбиваясь в пыль, холодные водопады.

Чуть не каждый день Анфиса ходила в городскую библиотеку менять книги. Библиотека помещалась на главной улице городка, рядом с новым кино. Она занимала нижний этаж кирпичного дома. Здесь пахло чернилами. Крашеные полы были тусклы, истерты. На стене висели правила для посетителей и стенная газета, раскрашенная цветными карандашами.

Все это наводило скуку, но впечатление это было обманчивым. Анфиса знала, что на библиотечных полках запрятаны такие сокровища мысли и поэзии, что от одного представления о них у нее темнели глаза.

Она читала книги запоем, глотала страницу за страницей, прячась в отцовском саду, в темной беседке, похожей на шалаш и увитой диким виноградом.

– Анфиса, глаза испортишь! – кричал из сада Николай Никитич; он весь день возился со своими яблонями и сливами.

– Сейчас, – невнятно отвечала Анфиса. – Только дочитаю до новой главы.

– Да ты мне вовсе и не нужна, – примирительно говорил Николай Никитич. – Дурочка! Глаза бы свои пожалела. Выцветут и будут как оловянные плошки.

Но как ни боялся Николай Никитич, а глаза у Анфисы от чтения не только не выцвели, а, наоборот, от каждой интересной книги то наполнялись слезами и от этого становились блестящими и темными, то смеялись, то становились туманными, ничего не видящими вблизи, будто Анфиса вглядывалась во что-то далекое, ускользающее за краем земли.

«Мечтательница, – думал Николай Никитич. – Ох и хлебнет же она горя в жизни! Подумать страшно. Ох и хлебнет!»

Николай Никитич был обеспокоен будущим Анфисы и однажды пошел посоветоваться об этом к Нине Порфирьевне Евсеевой – городскому врачу, женщине пожилой, решительной и лишенной каких бы то ни было сантиментов.

Николай Никитич был старый садовод, человек, как он думал сам о себе, «практической складки». Ему хотелось уберечь Анфису от всего легковесного в жизни. А легковесным он считал ее стремление стать актрисой и увлечение стихами и романами. Все это казалось ему слишком пестрым, нарядным и быстро увядающим, как иные цветы, что осыпаются, не успев толком расцвесть. Например, мак. Чуть подует ветерок – и его лепестки уже сваливаются на землю. А глядишь, через какой-нибудь час они уже пожухли и валяются в пыли под забором. Ну конечно, что говорить – внешность у Анфисы театральная: девушка стройная, тонкая, да и голос такой, что берет за душу. И косы до самой земли. Но не в этом же дело.

– Непонятно мне, – сказал Николай Никитич Нине Порфирьевне, – в кого Анфиса вышла. Мать у нее была домовитая, а я человек здравых мнений. Люблю ту человеческую деятельность, какая дает осязательный результат.

– В вас она и вышла! – сердито ответила Нина Порфирьевна.

– То есть как это? Не понимаю, – удивился Николай Никитич. – Я садовод, хочу и из нее садовода сделать, а она упирается. Заладила одно: в театр да в театр. А что в нем проку, в театре? Людей только тешить!

– Садовод-то вы садовод, – возразила Нина Порфирьевна, – а цветы-то зачем разводите? Полон сад цветов. Вот и сейчас мне букет принесли чудесный.

– Это для услаждения глаз, – неуверенно объяснил Николай Никитич. – Вы поглядите на эти кодеры – от красного до голубого и золотистого. Редчайший цветок!

– Как называется? – строго спросила Нина Порфирьевна, разглядывая крупные и такие легкие цветы, что они трепетали от ветерка, проникавшего из сада в кабинет Нины Порфирьевны.

– Немезия. Африканский цветок. Я его прямо вымолил у одного старика цветовода, когда был в Москве. В ногах валялся. Вы поглядите хотя бы на этот лепесток. Голубой цвет переходит в фиолетовый, а фиолетовый в багряный.

– А какой же осязательный результат? – неожиданно спросила Нина Порфирьевна.

Николай Никитич растерялся:

– Не пойму, чего спрашиваете?

– Результат, говорю, какой от этих цветов? Вы же их не на продажу растите?

– В жизни ни единого цветка не продал! – торжественно ответил Николай Никитич. – Только дарю.

– Эх вы! – сказала Нина Порфирьевна и сняла пенсне. Тотчас глаза ее потеряли строгость и сделались усталыми и добрыми. – Гордитесь, что подружились с композитором Аренским*, когда он здесь жил, а от искусства требуете немедленного практического результата! Искусство создает хороших людей, формирует человеческую душу. Для этого оно и существует.

– Так то искусство… – робко возразил Николай Никитич.

– А театр – не искусство? – спросила Нина Порфирьевна. – Как вы думаете?.. Анфиса правильно выбрала дорогу. Вы ей не мешайте. Я зайду как-нибудь вечерком, поговорю с ней.

Николай Никитич ушел не очень успокоенный.

Были уже сумерки. В городке зажигались огни, но гораздо ярче фонарей освещал тихие улицы свет ламп из открытых окон.

В доме у Николая Никитича было темно. «Ушла Анфиса, что ли?» – подумал он. Поохал, зажег фонарь и пошел в сад; надо было подставить подпорки под старую яблоню.

В саду сидела на скамейке Анфиса. Сидела так тихо, что Николай Никитич сразу ее и не заметил, а когда заметил, то испугался: сидит как неживая, сгорбилась, кутается в платок.

Николай Никитич подошел, сел рядом. Анфиса молчала.

– Что ты, дочка? – спросил Николай Никитич и положил руку на плечо Анфисе. – Никак, заболела?

– Нет, – ответила Анфиса и туже закуталась в платок.

– Что ж ты сидишь в темноте?

Анфиса повернулась к Николаю Никитичу и посмотрела ему в глаза. Фонарь стоял на земле, освещал снизу лицо Анфисы. Николай Никитич нахмурился. Что-то блеснуло на щеке у Анфисы, тусклым огоньком поползло по щеке и, погаснув, упало в темноту на песчаную дорожку.

– Что с тобой? – тихо сказал Николай Никитич. – Что это ты плачешь?

– Папа! – Анфиса обняла Николая Никитича за морщинистую шею, прижалась к плечу. – Старичок ты мой милый!

– Ну что ты… – растерянно бормотал Николай Никитич. – Полюбила кого-нибудь, что ли? Или скучно тебе?

Анфиса покачала головой:

– Нет, не полюбила. Я много хорошего сделать могу, папа. Много. Для всех. Я знаю свою силу. Отпусти меня в театральную школу, папа! Никогда не раскаешься.

– Поживем – увидим, – ответил Николай Никитич. – Не завтра же ехать, а к осени.

Сердце у него похолодело. Ясно: надо будет отпустить. Но как же он будет тут жить и копаться в саду без Анфисы? Уж лучше бросить все, уехать вместе с ней и жить там, в Москве.

– Непонятная нынче молодежь… – тихо сказал Николай Никитич.

Анфиса крепче прижалась к нему.

– Брось, дурочка, – сказал Николай Никитич строгим голосом, но голова у него затряслась. – Может, и я с тобой поеду.

Но Анфиса долго не могла успокоиться. Только когда из-за реки подул ветер и стало холодно, она встала и, крепко держась за Николая Никитича, пошла с ним в дом: надо было собрать старику ужин.

Разговоры за чайным столом

Когда поезд, лениво постукивая на стыках, проходил по мосту над рекой, Коля Евсеев, студент Лесного института, бросился к окну. С моста лучше всего был виден родной городок. В нем Коля не был уже около трех лет.

Первое, что он увидел, – это стадо коров. Они стояли по брюхо в воде и, задумавшись, жевали жвачку. На берегу лежал пастух и, закинув руки за голову, смотрел на небо. Он не обратил на поезд никакого внимания.

Позади пастуха поднимались крутые бугры, а на них врассыпную стояли дома. Почти все дома были одинаковые: первый этаж кирпичный, а второй деревянный. За кружевными занавесками цвели в вазонах комнатные цветы. Протертые стекла блестели от солнца.

Недаром про этот городок ходила поговорка: «Ливны своими хоромами дивны». Городские хозяйки изо всех сил поддерживали чистоту в домах. Они гордились этим перед жительницами пригородной Стрелецкой слободы. В слободе ни порядка, ни чистоты спокон веков не было. Слободские всегда жили «по-цыгански».

Городок показался Коле после жизни в Ленинграде[3] очень маленьким, чуть выцветшим, но воздух был чистый, яркий, и далеко были видны из окон вагона золотые подсолнухи в огородах.

На вокзале, где слободские женщины набивались с вишней-скороспелкой и солеными огурцами, Колю встретила мать, Нина Порфирьевна, седая, решительная, в пенсне.

Доктора Нину Порфирьевну знал не только весь город, но и весь район. Многим великовозрастным людям она, по старой привычке, говорила «ты», так как лечила их еще в те времена, когда они были совсем «клопами» – мальчишками и девчонками.

Нина Порфирьевна крепко поцеловала Колю, сняла пенсне, вытерла покрасневшие близорукие глаза и сказала парнишке с кнутом, что стоял рядом и с восхищением глядел на Колю:

– Ну вот, Кузя, дождался. Посмотрел, какие из себя ленинградские?

Кузя покраснел и невнятно ответил:

– Да уж посмотрел…

– Тащи вещи на таратайку*.

Таратайка запрыгала по булыжной мостовой. Мостовая была горбатая, и таратайка ехала боком, будто хотела повернуть обратно к вокзалу, несмотря на то что гнедые лошадки бежали шустро и старались тащить таратайку вперед.

Коля засмеялся, а Нина Порфирьевна сказала:

– Драндулет! На нем еще твой дед ездил по больным. А все держится. Ну ничего, осенью дадут мне машину, «эмку»*.

Нина Порфирьевна очень радовалась, что Коля наконец-то приехал. Помог случай. Местность вокруг городка была известна на весь Союз обилием оврагов. С каждым годом они отхватывали куски полей, разрушали дороги, и то и дело приходилось строить новые мосты вместо обвалившихся старых.

Как говорили, «овражность» была здесь резко выражена, и поэтому в городке открыли недавно овражно-опытную станцию.

Коле повезло: его назначили на эту станцию на летнюю практику. Если бы не это обстоятельство, то Нина Порфирьевна не увидела бы Колю и в этом году: опять бы уехал на лето в какую-нибудь глушь мерить леса.

– Я уж и надежду потеряла, что ты явишься, – говорила Нина Порфирьевна. – Специальность у тебя лесная, а в наших местах от лесов остались одни ошметки. Вот, думаю, глупо как получилось! Не видать мне теперь моего Коленьки никогда. Хоть переводись в лесные края. А вышло, что и для лесного специалиста нашлась здесь работа.

В это время из-под копыт лошадей взлетела, теряя пух, черная тощая курица. Она так пронзительно закричала, что лошади шарахнулись и прижали уши. Кузя погрозил курице кнутовищем:

– Вот я тебя! Нашла где рыться, старая дура!

Нина Порфирьевна жила на выезде из городка, на крутом берегу реки. Деревянный дом, построенный еще Колиным дедом, покосился, но сад разросся.

В саду щипал траву привязанный к дереву телок с белым пятном на лбу. Увидев таратайку, он поднял голову и так уставился на лошадей, что даже позабыл отмахиваться от прилипчивых мух.

Нина Порфирьевна накормила Колю и ушла на прием в амбулаторию. Она торопилась, и потому расспросы и разговоры пришлось отложить до вечера.

Коля прошел в свою комнатку. Все в ней оставалось на прежних местах, как в тот последний день, когда он уезжал из дому. Только стало темнее от разросшейся за окнами сирени.

Коля сел к старенькому столу, начал выдвигать ящики и перебирать уже позабытые вещи: школьные тетради, коллекцию уральских камней, развинченный на части старинный телефон, альбом с почтовыми марками, высушенные листья дуба, клена, березы, каштана… Все это уже пропылилось и показалось Коле таким давнишним, старым, что он даже рассмеялся. Будто это не заветные и когда-то любимые мальчишечьи вещи, а склад рухляди скряги Плюшкина.

И вместе с тем ему было бы жаль расстаться с этими вещами. Они, конечно, утратили свою былую значительность, но он оставался благодарен им за прошлые радости, за мечты, за игру воображения, которую они в нем вызывали.

Сейчас, встретившись с ними, он долго их рассматривал, а затем тщательно сложил в ящик стола в том же порядке, в каком они лежали там уже давным-давно.

Кто знает, если бы не эти вещи, то, может быть, он никогда не выбрал бы себе то занятие, к которому теперь так пристрастился. Может быть, никогда бы не стал лесоводом. Дело это требовало особых свойств: любви к природе, романтического отношения к действительности, выносливости. Человеку, лишенному воображения, нечего было делать в этой области. Нужно было обладать и сильным воображением, и большой любовью к человеку и земле, чтобы отдать все силы рассчитанной на десятилетия работе, окончания которой ты, может быть, не увидишь.

В доме было тихо. Коля отвык от такой тишины. Он прошел в столовую, поднял крышку рояля, сильно ударил по клавише. Тотчас за окном вскрикнул петух, рывшийся на грядке с огурцами, и, не оглядываясь, помчался на сухих жилистых ногах прочь, в глубину двора.

Коля зашел на кухню. Там старая нянька Марьевна чистила самовар. Марьевна совершенно оглохла. Разговаривать с ней было невозможно.

– Как здоровье, Марьевна? – прокричал Коля.

– Шибче говори, – отозвалась Марьевна. – Шибче! Я с летошнего* года уже и грома не слышу.

Коля походил по саду. В саду жило множество муравьев, они повсюду проложили свои песчаные дорожки. Коля поглядел, как муравьи бегут друг за другом по клумбе между ползучими и сочными цветами портулака*, и позавидовал муравьям: живут среди цветов, трав, всяких листиков, в уютных древесных дуплах, но, конечно, этого не понимают. Не ценят.

Коля вернулся в дом, захватил полотенце и пошел на реку купаться.

Река сильно обмелела. Противоположный берег был весь в оврагах. Даже с этого берега было слышно, как журчат по их дну родники.

Коля начал осторожно спускаться по крутой тропке. Навстречу ему поднималась загорелая девушка в сарафане, с льняными косами, уложенными вокруг головы.

– Анфиса! – крикнул Коля. – Неужто ты?

– Я, – низким голосом ответила Анфиса и улыбнулась. – Господи, как ты вырос!.. Надолго приехал?

– На все лето. Буду работать на овражной станции.

– А я этой весной окончила школу.

Они поздоровались. Рука Анфисы была холодная от купания.

С Анфисой Коля учился в одной десятилетке. Анфиса была на два класса моложе его.

– Вот папа обрадуется! – сказала Анфиса. – Он у меня совсем стал старенький.

– А как сад?

– Беспокойство одно с садом. Вырастил яблоки новые. Назвал их в мою честь «анфис». Похоже на «анис». – Она засмеялась. – Пойдем сейчас к нам.

– Ну что ж, – согласился Коля. – Я только выкупаюсь.

– Ну иди! Я наверху подожду.

Коля сбежал на берег, разделся, но, чтобы броситься вплавь, пришлось идти чуть ли не до середины реки. Коля взглянул в сторону железнодорожного моста: коровы все еще стояли в воде.

«Ну и жара, – подумал Коля. – Как хорошо, что я встретил Анфису!»

Она сидела далеко, на крутом берегу, под вязом, и красный ее сарафан пылал на солнце.

Коля выкупался и, свежий, с мокрыми волосами, вскарабкался по обрыву. Анфиса смотрела, как он легко взбирается к ней, и улыбалась.

В саду Николая Никитича, раскинутом над оврагом, среди низких и широких яблонь колебался под ветерком солнечный свет. Через полосы этого света пролетали пчелы.

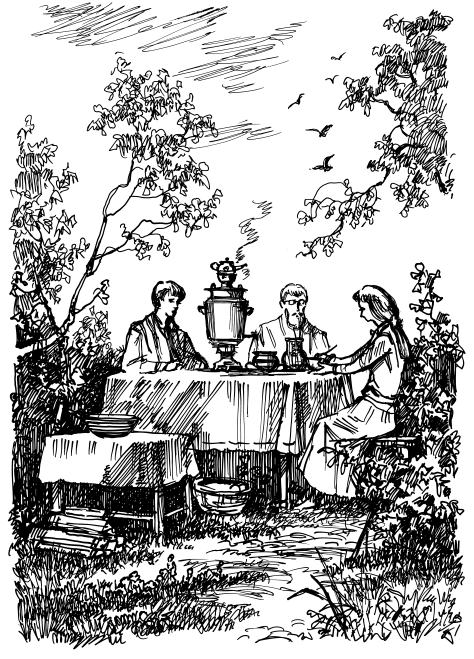

Николай Никитич, уже совсем седенький, усохший, сидел на бревне в расстегнутой рубахе и подтяжках и строгал ножиком дощечку для улья. Он расцеловался с Колей, показал ему яблоню «анфис» и приказал дочери согреть самовар и накрыть под яблоней стол.

Коля еще с детства полюбил эти чаепития под деревьями за круглым дощатым столом, покрытым суровой скатертью с голубой каймой. Вместо сахара подавался сотовый мед в глиняной миске, а чай всегда был жидкий, но вкусный. На стол падали божьи коровки. На мед слетались осы. Коля давил их ножом. За это ему попадало от Нины Порфирьевны.

А какие только разговоры велись за чайным столом! Николай Никитич умел поговорить. Он многое знал – не только свое садоводство.

У себя в саду он устроил «цветочные часы». Об этих часах в городке было множество разговоров. Дело в том, что разные цветы точно раскрываются в разные часы утра и так же точно закрываются к вечеру. Николай Никитич засадил этими цветами клумбу и узнавал по ней время с ошибкой, по его словам, не больше чем на тридцать минут.

За этим же чайным столом Коля впервые услышал от Николая Никитича рассказы о Мичурине* и Докучаеве*, о дубравах – «засеках», которые росли когда-то по ту сторону реки и охранялись стрельцами – пращурами* нынешних обитателей Стрелецкой слободы.

Эта сплошная полоса лесов спасала Русь от татарских набегов. В лесах прорубали с запада на восток широкие просеки. Лес рубили, или «засекали», так, чтобы вековые дубы своими вершинами падали к югу. Получался огромный вал из частых и крепких ветвей. Через него не могли пробраться не только всадники и пешие, но даже лесные звери.

– Теперь, конечно, – говорил Николай Никитич, – засеки повырубили, и от них остались, пожалуй, одни названия. Вот, например, Козлова Засека около Ясной Поляны, где обитал Лев Николаевич Толстой.

В этом саду и решилась Колина судьба после окончания школы.

В Ливнах жил в прежние времена композитор Аренский. Николай Никитич знал его и даже с ним подружился. Однажды Николай Никитич рассказал со слов Аренского историю о том, как Чайковский хотел спасти от вырубки сосновый лес вблизи усадьбы, где он в то время жил, как ничего из этого не вышло и в каком отчаянии был знаменитый композитор.

– Вот, – говорил Аренский, – дорогой Николай Никитич, какова игра жизни! Если бы не вырубили этот лес, Чайковский, пожалуй, подарил бы нам еще одну симфонию. Лес его всегда вдохновлял чрезвычайно. А тут все сорвалось. Невольно задумаешься: какую силу оказывают на талант столь разные по значительности вещи, как лес и любовь, рожок пастуха и деревенская песня. Вот и поди разберись!

Николай Никитич соглашался, что действительно человек загорается новыми мыслями от вещей совершенно разных и на первый взгляд не имеющих отношения к предмету его занятий, или, как нынче принято выражаться, к его творчеству.

– Вот я, к примеру, – говорил Николай Никитич, – очень легко себя чувствую и получаю разнообразие мыслей, когда ловлю рыбу в нашей реке. Как будто занятие мальчишеское, а на поверку выходит, что оно и нервы успокаивает, и пищу дает для размышлений по любым вопросам, свойственным нашему уму.

Вспомнив об этом случае с Чайковским, Николай Никитич заговорил о лесах, о том, что они не только приносят великую пользу человеку, украшают и оздоровляют землю, но и поддерживают самую жизнь на земле.

В степной полосе, где был расположен родной Колин городок, лесов не было. Может быть, поэтому они всегда казались мальчику чем-то таинственным, величественным и привлекательным. А Николай Никитич еще подогревал это представление своими разговорами. Поэтому Коля, подумав, решил идти после школы в Лесной институт.

У Николая Никитича висели в доме копии с картин художника Шишкина*. И хотя Николай Никитич и говаривал, что Шишкин малость скучноват, но при долгом рассматривании эти картины все же действовали. Коля представлял себя в лесах, написанных Шишкиным, и представлял так ясно, что из этих лесов уже долетал до него запах смолистых пней и земляники.

А сейчас Николай Никитич затеял разговор о Курской магнитной аномалии. О ней в последнее время много писали в газетах.

Городок славился сильными грозами. Николай Никитич объяснял это тем, что городок расположен в области магнитной аномалии. Глубоко под землей лежат мощные залежи железной руды и притягивают грозы.

Коля улыбнулся, слушая объяснения Николая Никитича. Старик Колиной улыбки не заметил, а то бы, конечно, обиделся.

Николай Никитич обрадовался, узнав, что Коля будет работать по «овражному делу».

– Хвалю! – сказал он. – Ты выбрал чудесное занятие в жизни. А вот что с Анфисой делать, не знаю. Ей все в театр хочется, в театральную школу. Шла бы лучше по отцовским стопам. Сады бы разводила. Мало на земле растительности – от этого всякие беды. К примеру, овраги. Они по нашей области треть земли охватили за какие-нибудь сорок лет. На моей памяти. Как стали сводить лес – так и пошло!

После чая Анфиса проводила Колю. Они пошли к мостику через ручей, впадавший в реку. Ручей едва струился в темном овраге. Тропка к мостику была протоптана в высокой крапиве, и Коля обстрекал себе руки.

На мостике Анфиса остановилась:

– Ну, дальше я не пойду. Приходи к нам почаще.

Они попрощались. Анфиса медленно пошла обратно. Она несколько раз останавливалась, оглядывалась на Колю, и каждый раз случалось так, что в это же время оглядывался и Коля. Потом Анфиса помахала рукой и скрылась за поворотом.

– Прощай, Анфис! – крикнул Коля.

Но Анфиса не отозвалась.

На следующий день Коля пошел на овражную станцию и представился директору ее, Смышляеву. Это был низенький пожилой человек в желтоватых очках.

Овражная станция временно помещалась в приземистом доме на главной улице городка. Половину дома занимала аптека, половину – станция. Сотрудники станции ходили к себе через прихожую аптеки. Так им было удобнее, потому что вход на станцию был через двор, а двор всегда был заставлен телегами. Колхозники со всего района приезжали сюда за лекарствами.

Двор походил на базарную площадь – весь в конском навозе, в сенной трухе. Привязанные к телегам лошади упорно, без отдыха жевали сено и стегали себя жидкими хвостами.

Из-за этого двора происходили частые стычки с аптекарем Абрамом Борисовичем – подслеповатым, но деятельным старичком в просторном халате. Он так близко рассматривал рецепты, что казалось, будто он их не читает, а нюхает.

Когда Коля вошел, Смышляев как раз ссорился с Абрамом Борисовичем. Он разговаривал с ним через маленькую форточку, прорезанную в двери, что вела из его кабинета в аптеку. Такие форточки обычно устраивают в кассах.

– Абрам Борисович, – говорил Смышляев, – это же не постоялый двор! Надо что-то делать.

– Вы, очевидно, полагаете, – пронзительным голосом отвечал Абрам Борисович, взбалтывая склянку с мутной жидкостью и рассматривая ее одним глазом на свет, – что это образцовая аптека номер один в Москве? Где вы находитесь? Это же чернозем! – крикнул он, со стуком поставил склянку на прилавок и яростно посмотрел на молодую смешливую колхозницу, дожидавшуюся лекарства. – Вот, извольте, поглядите на эту красавицу!

Молодайка закрылась локтем и фыркнула.

– Подойди сюда! – приказал Абрам Борисович.

– Ой, батюшки, страх какой! – сказала молодайка и бесстрашно подошла к прилавку.

– Вот капли, а вот полосканье! – сказал Абрам Борисович. – Смотри не напутай. Покажи, которые капли.

– Да что показывать-то! Уж вы всегда придумаете.

– Покажи, а то не выдам лекарство!

– Неужто не выдадите? – насмешливо спросила колхозница. – Человек старый, а молодок завсегда обижаете. Хоть в аптеку не ходи.

– Вот! – сказал Абрам Борисович и победоносно посмотрел на Смышляева. – Вы, надеюсь, слышали? Странно, как я столько лет работаю при таких обстоятельствах, – он показал на смешливую колхозницу, – и еще чувствую себя нормальным человеком.

– Уж вы всегда так! – пробормотала женщина, забрала лекарство и вышла, хлопнув дверью.

За дверью она прыснула от смеха и сказала кому-то:

– Нигде, молодайки, нету нам проходу из-за нашей неземной красоты.

Абрам Борисович посмотрел на Смышляева долгим, теперь уже возмущенным взглядом и сказал:

– Ну, знаете, это уже чересчур!

– Простите, Абрам Борисович, – пробормотал Смышляев, закрыл форточку в аптеку и обернулся к Коле: – Никогда раньше мне не приходилось работать в такой обстановке. Но в конце концов это соседство не мешает. Иногда даже веселит. А для работы это полезно. Как вы думаете?

Коля согласился.

– Работать полагается весело, – наставительно заметил Смышляев, – и любить те места, где работаешь. Я очень доволен, что вы родом из этого привлекательного городка. Пока что займитесь обмером оврагов около Адамовской мельницы. Определите их годовой рост и выясните уровень грунтовых вод. Я подозреваю, что там овраги уже прорезали землю до водоносного горизонта и сильно отсасывают грунтовые воды. Очень что-то быстро сохнет земля… – Смышляев помолчал. – Кого бы дать вам в подручные?

– Я сам найду помощника, – ответил Коля. – У него ведь работа будет несложная: волочить по земле цепь да держать рейку. С этим каждый мальчишка справится.