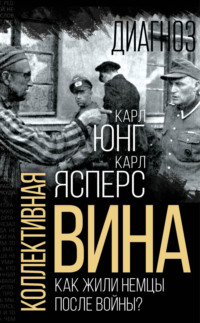

Коллективная вина. Как жили немцы после войны?

Я был очень молод, когда в пьесе «Фьоренца» отверг власть красоты и культуры устами одержимого социально-религиозным фанатизмом монаха, который провозглашает «чудо возрожденной естественности». В «Смерти в Венеции» есть уже некая степень отказа от утонченного психологизма эпохи, есть нечто от новой решительности и опрощения души, которой я, правда, уготовил трагический конец. Я был не совсем в стороне от увлечений и притязаний своего времени, от того, что хотело и должно было прийти, от амбиций, которые через двадцать лет превратились в громогласные домогательства уличной толпы. Кто станет удивляться, что я больше не хотел иметь с ними ничего общего с тех пор, как они утратили всякое политическое оправдание, скатились до вкусов подонков и разгулялись на таком уровне, который не отпугнул только влюбленных в примитивность профессоров и литературных лакеев антидуховности. Поведение, которое может отбить всякую охоту благоговеть перед источниками жизни. Его надо ненавидеть. Но что такое эта ненависть по сравнению с той ненавистью, с которой бывший кредитор бессознательного относится к духу и познанию! Как должен такой человек, как он, ненавидеть анализ! Я сильно подозреваю, что ярость, с какой он устремился к известной столице, была направлена в действительности против проживавшего там старого аналитика, его истинного и настоящего врага – философа и разоблачителя неврозов, все знающего и все очень точно сказавшего даже о «гении».

Я спрашиваю себя, достаточно ли еще сильны суеверные представления, которыми обычно окутано понятие «гений», чтобы помешать назвать нашего друга гением. Почему же нет, если это доставит ему радость? Человек с духовными запросами старается узнать о себе горькую правду почти с такой же настойчивостью, с какой ослы жаждут правды, которая им льстит. Если безумие вместе с рассудительностью есть гений (а это – определение!), то этот человек – гений. С таким определением можно согласиться без оговорок, потому что гений означает качество, а не ранг, не степень достоинства, ибо проявляется на самых разных духовных и человеческих уровнях; но даже на самом низком он обнаруживает еще признаки и вызывает действия, которые оправдывают общее определение его как гения. Я оставляю открытым вопрос, видела ли история человечества подобный случай «гения» на столь низкой моральной и духовной ступени и наделенного такой притягательной силой, как тот, ошеломленными свидетелями которого мы являемся. Во всяком случае, я против того, чтобы из-за этого феномена пострадало наше представление о гении вообще как о великом человеке; правда, большей частью гений был явлением эстетическим и лишь изредка сочетал это с величием моральным; когда же он преступал границы, поставленные человечеству, то вызывал ужас и дрожь, которые вопреки всему, что человечество должно было от него вытерпеть, было дрожью счастья. Нельзя, однако, забывать о различиях, – они непомерны. Меня злит, когда я сегодня слышу: «Теперь-то мы знаем, что и Наполеон тоже был порядочным тупицей!» Поистине это значит выплеснуть с водой и ребенка. Абсурдно ставить на одну доску два имени: великого воителя рядом с великим трусом и шантажистом якобы во имя мира, с тем, чья роль была бы отыграна в первый же день настоящей войны, – равнять человека, которого Гегель назвал «мировым духом на коне», гигантский, всем овладевший ум, олицетворение революции, тирана-свободоносца, чей образ, подобно классическим изваяниям Средиземноморья, навсегда запечатлен в памяти человечества, с мрачным лентяем, который на самом деле ничего не умеет, «мечтателем» самого низкого пошиба, слабоумным ненавистником социальной революции, лицемерным садистом и бесчеловечным лгуном, под маской «чувствительной души» жаждущим только мщения.

Я говорил о характерном для Европы искажении понятий; и действительно, нашему времени удалось столь многое обезобразить: национальную идею, миф о социализме, философию жизни, область иррационального, веру, юность, революцию и многое, многое другое. И вот теперь она подарила нам карикатуру на великого человека. Нам ничего не остается, как смириться с исторической судьбой – быть современниками гения на таком уровне, с такими возможностями самооткровения.

Но солидарность, узнавание – есть выражение презрения к себе такого искусства, которое в конце концов не хотело бы, чтобы его понимали буквально. Я верю, более того, я уверен, что близится новое будущее, которое будет презирать духовно неконтролируемое искусство как черную магию, безмозглое, безответственное порождение инстинкта с такой же силой, с какой времена людской слабости, вроде нашего, замирают в удивлении перед ним. Искусство, конечно, не есть один лишь свет и дух, но оно и не сплошное мутное варево, слепое порождение теллурической преисподней, не только «жизнь». Ясней и счастливей, чем прежде, художество будущего осознает и покажет себя как более просветленное волшебство: подобно крылатому Гермесу, любимцу луны, оно будет посредником между духом и жизнью. Но и само по себе посредничество есть дух.

Немецкие слушатели!

Январь 1942Немецкие слушатели!

Известие звучит неправдоподобно, но у меня надежный источник. Как мне сообщили, во многих семьях голландских евреев глубокий траур по сыновьям, погибшим страшной смертью. Четыреста молодых голландских евреев увезли в Германию, чтобы испытать на них действие ядовитого газа. Токсичность этого рыцарского и истинно германского военного средства, настоящего зигфридова оружия, доказана на молодых недочеловеках. Они мертвы – умерли за «новый порядок» и военную изобретательность расы господ. Для этого они были, во всяком случае, достаточно хороши. Ведь они евреи.

Я сказал: история звучит неправдоподобно и везде в мире многие отказываются ей поверить. Живучи остатки этого нежелания верить, от которого мы, немецкие беженцы, так жестоко страдали все эти годы. Нежелание поверить в подлинную природу национал-социализма и мнение, что он допустим с человеческой точки зрения, существуют даже сегодня еще повсюду: склонность, чтобы не сказать тенденция относиться к таким историям, как к служащей устрашению выдумке, широко распространена – к выгоде врага. Но это не просто отдельные факты – это история. Нацисты сознательно хотят войти в историю всеми своими действиями и пробное отравление четырехсот молодых евреев – сознательное и демонстративное историческое действие, долженствующее служить примером духа и мировоззрения национал-социалистической революции, которую нельзя понять, если не считать нравственную готовность к таким действиям революционным достижением.

В этой готовности – она возвращает немцев на тысячелетия назад – и состоит национал-социалистическая революция. Ничего другого она с собой не принесла и никогда не принесет. Нельзя забывать, что и в начале этой войны – а она началась не в 1939, а в 1933 году – были упразднены права человека. «Права человека упразднены» – провозгласил тогда д-р Геббельс в берлинском Дворце спорта, и десять тысяч одураченных болванов ревом выразили жалко-бессмысленное ему одобрение. Это была историческая декларация, принципиальная основа всего, что совершает сегодня нацистская Германия по отношению к народам, включая свой собственный. Упразднение всех нравственных достижений человека в течение тысячелетий – не только достижений Французской революции, но и смягчающего нравы, пробуждающего совесть воздействия христианства – прокламируется как революционное достижение. Содержание, новое учение и дела, теория и практика национал-социалистической революции – это зверство, одно только зверство, и продукт этой революции – сегодняшняя Европа, наполовину разграбленная, голодная, страдающая от болезней территория, которая, если гитлеровская война продлится еще несколько лет, превратится в место, где будут бродить только волчьи стаи.

Пасифик Пзлисеидз. 27.06.1942

[…] Представить себе всю меру горя, которое принесла и еще принесет в мир эта гадина, потому что цивилизованное человечество оказалось слишком глупо и слишком эгоистично, чтобы остановить ее вовремя, не в силах никто, и все-таки чувствуешь себя до некоторой степени обязанным сделать это […].

[…] вечером читал большую статью Лукача о Ницше и фашизме в «Интернациональной литературе», Эренбурга – об ужасающем разорении России немцами. Но не следует забывать, что национал-социализм был энтузиастической, искрящейся революцией, германским народным движением, подкрепленным колоссальной верой и воодушевлением.

О решении еврейского вопроса

Вопреки гипотезе господина Адольфа Бартельса[5] – я не еврей, хотя великий германский поэт и историк литературы считает это «весьма вероятным»; у меня есть примесь – не еврейской, а только романской крови. Тем не менее, я не имею ни права, ни охоты проповедовать какой-либо шовинизм и хотя я вообще-то не очень богато наделен непоколебимо твердыми убеждениями, однако я убежденный и непоколебимый «филосемит» и несокрушимо верю, что такой исход, о котором мечтают сионисты бескомпромиссного толка, означал бы, пожалуй, самое большое несчастье, которое могло бы постичь нашу Европу. Оспаривать еще сегодня необходимость этого незаменимого в Европе культурного стимула – имя ему еврейство, – да к тому же в Германии, которая в нем так остро нуждается, дискутировать об этом, придавая дискуссии недоброжелательный, враждебный смысл, я считаю такой бесцеремонностью и безвкусицей, что не чувствую себя подходящим для роли ее участника и не собираюсь в нее вступать.

Да простят писателю, если он в еврейском вопросе усматривает прежде всего личностно-человеческий конфликт, чисто психологическую проблему, а именно, одну из тех, которые вызывают у него жгучий интерес.

Считаемый повсюду чужаком, с пафосом своей исключительности в сердце, еврей являет собой одну из необычных форм существования, отличающуюся в более высоком или в более одиозном смысле от общепринятых норм. Она сохранилась внутри бюргерской жизни вопреки всему гуманно-демократическому нивелированию. Это в душевном отношении решающее. Все контрасты и сложности еврейского характера – вольнодумство и склонность к революции с одной стороны и извращенный снобизм с другой – жажда «ассимилироваться» в среде «таких, как все» и гордость человека обособленного, стойкое чувство общности с себе подобными и индивидуализм отщепенца, дерзость и неуверенность, цинизм и сентиментальность, резкость и меланхолия и мало ли что еще – результат его исключительности; и не в последнюю очередь его часто проявляющееся, раздражающее превосходство при конкуренции профессий, которые для него открыты […].

Везде, где имеет место конкуренция, в преимущественном, а не в неблагоприятном положении по отношении к корректному, а потому инертному большинству находятся те люди, у которых есть более, чем у большинства, поводов добиваться особых успехов.

Ваши вопросы, господин доктор, Вы направили не только общественным деятелям и политикам, но и писателям и художникам и не должны поэтому удивляться, что на них отвечают Вам иногда еn artiste[6]

Художник, согласно свойственной ему природе, не может очень честно желать гуманного уравнивания конфликтов и сокращения дистанции, существующей при расхождении мнений; он будет склонен видеть своих братьев во всех тех, о которых народ считает нужным подчеркивать, что они «в конце концов тоже» люди. Во имя этого родства он будет любить их и желать всем им гордости, любви к своей судьбе. Если же Вы уговариваете меня высказаться по существу дела, то я готов сказать еще следующее: я думаю, что «еврейский вопрос» не будет решен, ни немедленно, ни каким-нибудь волшебным словом, называется ли оно ассимиляцией, сионизмом или как-нибудь иначе, он разрешится сам собой – будет меняться, развиваться, ослабляться и в один прекрасный день, в наших краях не обязательно далекий, просто перестанет существовать. Помощь в решении еврейских дел видится мне неразрывно связанной с общим прогрессом культуры, и если этот вопрос в России является нам в гораздо более страшном и кровавом облике, чем у нас, то мне кажется, это объясняется просто тем, что Россия вообще гораздо ближе к варварству, чем наша западная половина Европы.

Если Вы спрашиваете, какому из существующих предложений о решении еврейской проблемы или помощи в еврейских делах я отдаю предпочтение, то я назову «ассимиляцию», правда, также и в другом, более общем смысле. А именно, я считаю, что дело не столько в национализировании (растворении в разных нациях), сколько прежде всего в европеизации еврейства, что равнозначно облагораживанию, достижению более высокого положения в обществе расы, несомненно выродившейся и обнищавшей в условиях гетто, в возвращении к возвышенному и облагороженному типу еврея: это лишит его всего, что отталкивает цивилизованного европейца, и к этому следует в первую очередь стремиться. Если сегодня с этим обстоит еще очень плохо, если сегодня гетто еще смотрит на нас из глаз еврея, сгибает его шею, жестикулирует его руками и глубоко сидит в его душе, то в этом нет ничего удивительного, ибо очевидная ошибка – постоянно указывать на «две тысячи лет диаспоры» и отсюда делать вывод о недостатке у евреев способности к приспособлению. Две тысячи лет позорной замкнутости ни при чем. Возможность европеизации существует не более ста лет – время, может быть, достаточное, чтобы стать немцем в Германской империи, но недостаточное, чтобы стать европейцем. Нет решительно никакой необходимости в том, чтобы у еврея сохранился жирный затылок, кривые ноги и красные жестикулирующие руки, чтобы он выглядел существом горестным и одновременно беззастенчивым и подтверждал представление о нем как о чем-то чужеродном и нечистоплотном. Напротив, тип такого еврея – чужого, физически антипатичного «чандала» в Индии представитель самого низкого класса – пер./, по существу стал весьма редким. Среди экономически процветающего еврейства есть уже молодые люди, с детства приученные к английскому спорту, выросшие в условиях во всех отношениях благоприятных, такие стройные, элегантные и привлекательные, что каждой милой немецкой девушке или каждому юноше должна показаться вполне приемлемой мысль о «смешанном браке». В действительности увеличение числа смешанных браков будет зависеть от облагораживания и европеизации еврейского типа, а что касается крещения, то не стоит недооценивать его практической важности. Якоб Фромер – он являет собой блестящий пример развития от хасидского типа, обитателя гетто до европейца – прав, – будем на это надеяться, – когда говорит, что у нас нигде не существует ортодоксального еврейства, строго соблюдающего все предписания религии, а значит, он также прав, советуя образованному еврею вывести с помощью крещения хотя бы своих детей из замкнутой общности, к которой они духовно уже не принадлежат, и ввести их в большее сообщество. Цивилизирование Европы, устранение феодальных предрассудков, – над этим трудятся с таким усердием и умом, – должно сыграть здесь свою роль, а это равнозначно постоянному политическому, гражданскому, общественному, личному возвышению евреев, тому, что они займут более высокое положение. Сегодня уже можно быть дворянином и тем не менее современным человеком, и скоро уже не покажется невозможным быть евреем и все же душой и телом благородным человеком. Равенства, которого нельзя достичь за три поколения, однажды все же можно будет достичь […].

Возвращаясь к сказанному: еврейский вопрос – это вопрос общего развития культуры. Мы не решим его, не сможем ответить на него, если будем рассматривать его как отдельный вопрос. Мы работаем над его разрешением, служа, каждый по-своему, цивилизации.

О еврейском вопросе

[…] Самые ранние воспоминания о встречавшихся мне евреях – они были мне симпатичны. Мои школьные товарищи… я был с ними в наилучших отношениях, предпочитал именно их общество, инстинктивно, не задумываясь над этим. В четвертом классе рядом со мной сидел одно время мальчик Карлебах, сынок раввина, маленький, живой, правда, не всегда чистый; мне нравились его большие, умные черные глаза и волосы его казались мне красивее, чем у нас, других. К тому же его звали Эфраим, имя, овеянное поэзией пустыни, так мне представлялось после урока библейской истории, который ему, особенному среди нас, посещать не разрешалось, а может быть, он сам себя от них освободил. «Эфраим” звучало для меня интереснее, звонче, чем Ганс или Юрген. Но чего я не могу забыть, так это невероятную ловкость, с которой маленький Эфраим умел подсказывать мне, читая в книге, которую держал открытой за спиной сидевшего перед ним.

И другое воспоминание из детства: я постоянно держался мальчика по фамилии Фехер, венгерского еврея, на редкость некрасивого, с приплюснутым носом и рано пробивавшимся темным пушком над верхней губой. У его отца была маленькая портняжная мастерская в районе гавани и так как наш дом был недалеко, то я часто возвращался домой с Францем Фехером; он рассказывал мне по дороге на своем чуждо звучащем для моего уха диалекте – он казался мне интереснее, чем наш прозаический северонемецкий – о цирках в Венгрии, не таких, как цирк Шумана, который недавно давал у нас представления, а о совсем маленьких, странствующих наподобие цыган цирках, где в конце представления все участники, люди и животные, приветствуя публику, выстраивались в пирамиду. Это было забавно, уверяю вас. Кроме того, Фехер изъявил готовность выполнять мои маленькие поручения по части покупок, с которыми я не знал, как справиться, и всего за тридцать врученных ему пфеннигов купил в маленькой лавочке для матросов настоящий перочинный ножик, правда, простой, с одним лезвием, первый, который у меня появился. Однако самым привлекательным для меня было то, что у Фехеров дома устраивались спектакли, самые настоящие; родители и дети и друзья детей, очевидно, тоже «израэлиты», были заняты репетициями «Вольного стрелка», который они собирались ставить как драматический спектакль; так как я видел оперу, то мечтал участвовать в этом необычном увеселении в роли ловчего; во-первых, потому, что главные роли были уже распределены, а во-вторых, потому, что мне ужасно хотелось стоять так, как хористы в городском театре, с ружьем, держа вытянутую руку на дуле. Правда, охотники-статисты должны были появиться на сцене в обычном платье – старик Фехер смог сшить костюмы только для исполнителей главных ролей; но это меня не смущало, лишь бы получить ружье и опираться на него вытянутой рукой… Я забыл или так и не узнал, состоялся ли спектакль, во всяком случае я в нем не участвовал, при всем моем желании, – робость господского сыночка, социальные предрассудки помешали мне приходить в дом еврейского портного…

Позднее, в пятом классе, у нас был ученик, с которым я на глазах у всех сердечно подружился, – сын еврея-резника, самый веселый парень на свете, без всякого налета меланхоличности, которой наделила этот народ история и которая ясно чувствовалась и у Карлебаха и у Фехера и, наверно, неосознанно привлекала меня, – самый веселый парень, доверчивый, приветливый, беззлобный, к тому же стройный, худощавый, только губы были у него полные и сияющие морщинки в уголках миндалевидных глаз, когда он улыбался. Его образ остался в моей памяти, потому что я впервые встретил всем довольного еврея; потом я часто встречал таких. Я даже склонен думать, что сегодня удовлетворенность и веселость как главная черта характера встречается среди евреев чаще, чем среди исконных европейцев, – завидная способность наслаждаться жизнью, свойственная этой расе, вознаграждающая их за постоянные ущемления, которым они подвергаются. Учитель математики, уже дряхлый старик, упорно называл моего веселого друга «ученик Лисауэр», хотя у него была совсем другая фамилия – Гослар. Никогда не забуду его сияющую снисходительную улыбку, с которой он спокойно разрешал старику-христианину два раза в неделю называть его Лисауэром. «Если у ученика Лисауэра есть ответ, – кряхтел старик, – пусть скажет нам”. И с быстротой, невероятной для моей туго соображающей головы, Гослар тотчас же сообщал ответ. Первоклассный математик, он считал быстрее и точнее всех, кого я знал. При таком направлении ума, столь соответствующем ясности и веселости его характера, он отнюдь не был обойден пониманием и других, менее точных, духовных предметов, занятий более мечтательных и несистематичных, таких как сочинение стихов, которому я предавался. Он с интересом слушал и высказывал умное и беспристрастное, хотя не без иронии суждение о плодах моего вдохновения. Я вполне ему доверял и по секрету читал свои высокопарные неуклюжие баллады; одна из них начиналась строкой: «Глубоко в мрачной темнице Рима». […]

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Х. Арендт «Банальность зла: Эйхман в Иерусалиме». 1961 г.

2

Крайней меры (лат.).

3

Эгон Фридель (1878–1938) – австрийский журналист, писатель и театральный критик; также выступал в качестве актёра, артиста кабаре и конферансье.

4

Бруно Вальтер (1876–1962) – немецкий дирижер.

5

Адольф Бартельс (1862–1945) – немецкий прозаик, журналист и поэт, профессор, историк литературы, предвестник и приверженец немецкого национал-социализма и антисемитизма.

6

Как художник (фр.).

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Всего 10 форматов