Правдивая история Страны Хламов

В прошлом Хитер Смитер был поэтом, так и не получившим признания. Разочаровавшись в писательстве, он решил, что его истинное призвание – борьба за свободу и независимость хламского народа. Причём главным пунктом его программы было требование позволить ему всенародно взойти на трибуну в чёрной кожаной куртке. Кроме того, он настаивал на необходимости перекрасить Высокий квадратный забор в зелёный цвет и засыпать силами мусорщиков канал, соединяющий Пруд с самим собой.

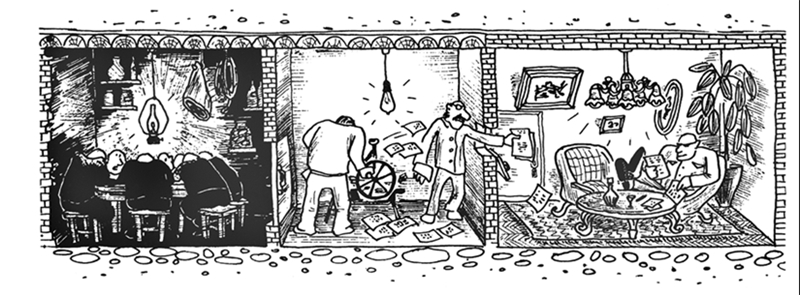

Именно в тот момент, когда Хитер Смитер сделался политиком, диктатор Смок, несмотря на закон, согласно которому все граждане Хламии объявлялись потенциальными врагами Хламии, начал ощущать острый дефицит той силы, которой он мог бы объявить решительную и непримиримую войну. Поэтому ясно, что за предложение Хитера Смитера о создании подпольной организации по борьбе с существующим режимом Смок Калывок с радостью ухватился. После чего были выбраны два мусорщика для строительства подполья под полом дома Хитера Смитера, а также утверждён состав подпольного комитета, члены которого принимались на работу и получали зарплату в одном из филиалов Дворца правителей. Там же, под домом Хитера, разместили типографию, издававшую подпольную газету «Возрождение», каждый номер которой редактировался лично Смоком Калывоком.

Узнав, что повелитель страны куда-то бесследно исчез, Хитер Смитер вышел из подполья. Причём глаза его настолько отвыкли от дневного света, что он был вынужден надеть чёрные очки пропавшего. В этих очках он стал так похож на Смока Калывока, что с первого взгляда можно было подумать, будто Смок вовсе никуда и не исчезал. И только хрустящая чёрная кожаная куртка, сшитая из шкуры последней выловленной в Пруду лягушки и немедленно надетая им, отвращала от этой ошибочной мысли.

К такому в бригаду я не пошла бы!

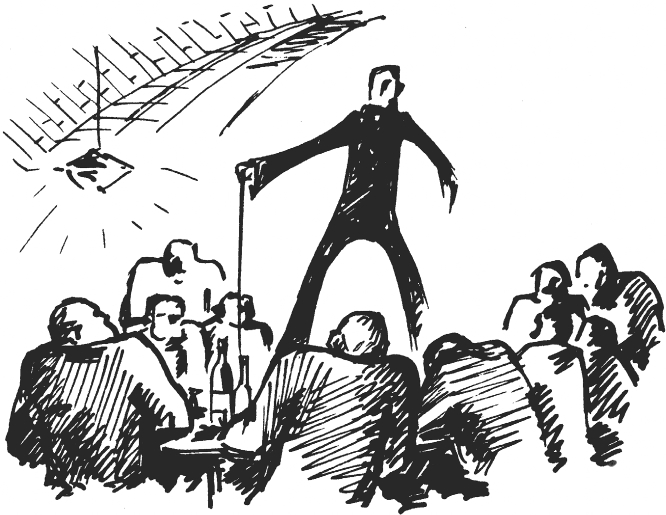

Таким образом, очнувшись от зимней спячки, жители местечка узнали, что они стоят на пороге Возрождения. Причесав всклокоченные волосы и старательно вычистив обувь, хламы, все как один, вышли на Площадь. И все как один были в сиреневых шароварах, ибо какой будет их новая одежда, ещё никто точно не знал. Под порывами весеннего ветерка широкие шаровары хламов пузырились и начинали хлопать, как паруса. Вот почему в тот день по всей стране было слышно беспрестанное дробное похлопывание. Однако, несмотря на весь этот праздничный кавардак, настроение у хламов было двояким: с одной стороны, они были довольны, что осточертевший всем образ жизни навеки уничтожен; с другой – было обидно, что такое значительное событие, как Возрождение, началось во время зимней спячки. Причём большинство хламов винило в этом Хитера Смитера и подвижников, не пожелавших своевременно разбудить их. По этому случаю бывшие богемовцы, считавшие себя более талантливыми, чем новый повелитель Хламии, обменивались саркастическими улыбками, не осмеливаясь, однако, сказать вслух то, о чём они думали.

Когда Хитер Смитер взошёл на трибуну, то на некоторое время хруст его чёрной куртки заглушил похлопывание многих сотен сиреневых шаровар. «Ах, это похрустывание напоминает шорох крыльев бабочек, разбуженных весенним теплом», – сошлись во мнении поражённые хламки. И только бывшая аристократка Гортензия Набиванка, недавно вернувшаяся со строительства канала, навела на повелителя неизвестно откуда добытый лорнет и, перекинув сигарету из правого угла рта в левый, пробасила хриплым голосом:

«К такому в бригаду я не пошла бы!» После чего смачно сплюнула на начищенный штиблет Шампанского. Иностранец при этом невольно отодвинулся от неё и рукой, засунутой в карман, потрогал свой заграничный паспорт.

Между тем правитель Хитер Смитер неподвижно стоял на трибуне. Чёрная кожаная куртка красиво облегала его коренастую фигуру. Своё кредо он давным-давно высказал на страницах подпольной газеты, и говорить ему, в сущности, было не о чем. Поэтому он молчал и, поворачивая голову то в одну, то в другую сторону, принимал самые эффектные позы, заставляя хламок глубоко вздыхать и ахать от восхищения. И только в самом конце, когда толпа собралась уже разойтись, Хитер Смитер громовым голосом воскликнул: «Граждане! Сменим сиреневые шаровары на сиреневые платки!» После этого призыва хламы дружно зааплодировали и в едином порыве сорвали с себя сиреневые шаровары. Несколько пар найденных тут же ножниц пошли по рукам, и спустя короткое время на шее каждого из присутствующих на площади красовался сиреневый, завязанный на три узла платок.

Прочь с их столбовой дороги!

Последовательно осуществляя подпольную программу подвижников, Хитер Смитер переименовал проспект имени Смока Калывока в проспект Энтузиастов, а в скором времени организовал и засыпку канала. Для этого мусорщикам были выданы носилки и лопаты. И закипела работа. Мусорщики, обливаясь потом, закапывали треклятый канал, а празднично приодетые, с платками, повязанными вокруг шеи, хламы прогуливались возле них и с каким-то наивным удивлением повторяли: «Скоро мы построим то, к чему стремились веками!» Разумеется, хламы никогда ни к чему не стремились, тем более веками, однако, очевидно, они полагали, что именно таким образом также участвуют в непрерывном процессе великого Возрождения Хламии.

Тем временем над головами хламов-энтузиастов начал кружиться сияющий, неизвестного происхождения эллипсоидный предмет. Безусловно, само по себе довольно удивительно, когда в воздухе парит серебристый эллипсоид, однако если в это время, в самый разгар Возрождения, происходит историческая засыпка канала – то тогда в этом нет ровно ничего удивительного. И поэтому хламы вскоре перестали следить за реющим над их головами странным эллипсоидом и принялись вновь доказывать один другому: «Теперь каждый из нас – пружина истории!»

А всеми забытый серебристый эллипсоид, радужно сияя, стремительно подплыл к стене Высокого квадратного забора, бесшумно столкнулся с нею, сполз на землю и неподвижно застыл на месте. Через некоторое время поверхность эллипсоида потемнела и начала вздрагивать так, словно его содержимое стремилось выплеснуться наружу. Время от времени из него вырывались тоненькие струйки пара. Стало ясно, что это уже не просто амёбоподобный пузырь, а живое существо. Постепенно пузырь начал двигаться, неуклонно катясь к месту исторической засыпки канала. Благодаря непрерывному движению он утрачивал свою округлость и становился всё более удлинённым. Было очевидно, что изнутри его распирает какая-то сила, но сила разумная. Вскоре из тёплого подвижного пузыря высунулись четыре отростка, которые превратились в руки и ноги. Последней появилась голова с чёрными очками на глазах.

А ещё через минуту никому не известный старик в чёрных очках, громко стуча по мостовой проспекта Энтузиастов своей дорожной тростью, вернулся к тому месту, где происходила историческая засыпка канала, и, пугая хламов своим высокомерным видом, несколько раз продефилировал по бровке канала, как бы невзначай спихивая зазевавшихся в ещё не закопанные ямы. При этом он не просил прощения, а только глухо повторял: «Прочь с их столбовой дороги!»

Вечером бывшие богемовцы, которые снова начали собираться в кабачке «Сердцебиение», по-разному трактовали загадочную фразу надменного старца, однако правдоподобного объяснения так и не нашли.

Всё для мусорщика!

Поскольку новое правительство объявило, что всякое мнение имеет право на существование, то сразу же появилась масса таких мнений. Они касались в первую очередь так называемой духовной жизни, или жизни духа, а также знаменитой духовной жажды. И хотя вопрос заключался лишь в том, основываются ли вышеуказанные понятия на реальности или они попытка скрыться от тёмных инстинктов, от пустоты бытия и извечной приверженности хламов к «Горькой полыни», – споры о духовной жажде так захватили всех, что спустя короткое время в стране совсем не осталось хлама, который бы о чём-нибудь не спорил и не отстаивал каких-либо убеждений. При этом ни один не занимался своей обычной повседневной работой. В результате улицы местечка, которые теперь никто не убирал, оказались погребёнными под слоем мусора и заросли такими сорняками, что под их непроницаемым покровом не было возможности различить, кто и с кем спорит.

Для того, чтобы спасти положение, правительство подвижников создало в одном из помещений Семейного общежития мусорщиков издательство под названием «Всё для мусорщика!». Во-первых, там выпускались произведения каждого, кто работал в издательстве, во-вторых, был налажен выпуск еженедельника «Как работать за семерых». Этот еженедельник предназначался прежде всего для мусорщиков, и, по мысли его основателя, профессора Уха Перекидника, должен был значительно продвинуть вперёд дело Возрождения. Однако мусорщики в большинстве своём были, как и прежде, неграмотны и только молча разводили руками, когда симпатичные работницы издательства приносили им всё новые и новые кипы пропахших типографской краской журналов. Но сказать что-либо вслух они, по старой привычке, не отваживались. На их счастье, издательство «Всё для мусорщика!» после выхода шестнадцати номеров еженедельника из-за недостатка бумаги было самораспущено.

Ключевая роль в деле дальнейшего внедрения Возрождения с этого момента перешла к Фабрике-кухне парадоксальных идей. Там были срочно созданы два новых факультета по изучению богатого политического, гражданского и духовного наследия нового правителя Хитера Смитера. Студенты первого факультета называли себя хитероведами и изучали влияние политических идей лидера подвижников на солнечную активность. Студенты второго факультета, хитерологи, исследовали связь стихов Хитера Смитера и аномалий в толще земной коры. По большинству вопросов между двумя факультетами существовали острые разногласия. И только по вопросу об использовании «Горькой полыни», ставшей в это время главным государственным дефицитным продуктом, установилось полное единодушие и взаимопонимание.

Нам как раз таких не хватает…

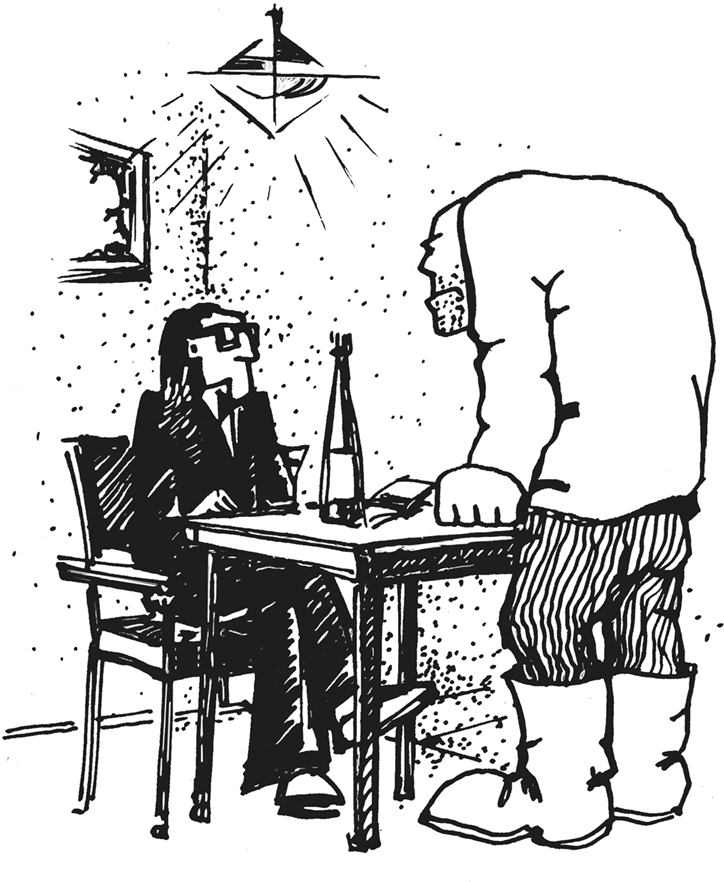

Иностранец Шампанский, заказав ещё одну бутылку какой-то плоховатой настойки, поуютней расположился в кресле и раскрыл довольно толстую тетрадь в голубой обложке: «Что нужно хламам для счастья? Немного любви, горстку звёзд над головой, каплю сострадания…» Шампанский насмешливо, но с нескрываемой грустью улыбнулся, ибо эти строки он когда-то написал сам, а тетрадь, которую он держал в руках, была дневником его юности. «Ни отсутствие “Горькой полыни”, ни так называемое Возрождение не помешает мне, иностранцу Шампанскому, отпраздновать как следует мой собственный день рождения, потому что день моего рождения – важнейшее из всего, что случалось и будет случаться в этой проклятой стране!» – приблизительно так подумал Шампанский, когда на минуту оторвал взгляд от своей бесценной тетради. В этот момент кабатчик Лажбель, почтительно согнувшись, поставил на стол заказанную бутылку.

– Жизнь, гм, жизнь, – с оттенком сарказма пробормотал Шампанский.

– С днём рождения, дорогой иностранец Шампанский! – Лажбель обрадовался, что Шампанский заговорил с ним, и без приглашения присел за его столик.

Ему было давно известно: раз Шампанский пришёл в кабачок с тетрадью в голубой обложке, значит, сегодня его день рождения.

– Жизнь прожить – не поле перейти, – развил Шампанский свою мысль и, налив себе стопку, тут же осушил её.

После этой фразы он собрался было вновь погрузиться в чтение, но дверь кабачка внезапно с грохотом распахнулась и в зал ворвалась орава подвижников, лохматых и с сиреневыми платками на шеях. Они заказали огромный жбан обычной воды, сдвинули столы, шумно расселись и начали громко обсуждать последний памфлет Хитера Смитера «Общественный мусор, или Общество и его шелуха». Шампанский прислушался и понял, что лидер подвижников утверждает, будто невысокий интеллектуальный уровень мусорщиков в настоящий момент можно повысить лишь путём снижения высокой интеллектуальности хламов-богемовцев. Насмешливая улыбка пробежала по губам иностранца, и, видимо, заметив её, поднялся из-за стола коренастый подвижник, челюсти которого напоминали выдвижные ящики письменного стола.

– Ты, я вижу, интеллигент. Пожалуй, даже иностранец, – начал подвижник, остановившись у столика Шампанского. – Почему бы тебе не перейти к нам? Нам как раз таких не хватает…

– А вот ты – для чего ты живёшь? – не выдержал Шампанский.

Установилось тяжёлое молчание.

– Это не вопрос, – как-то уж очень спокойно спустя некоторое время отозвался подвижник. Затем круто повернулся и направился к своему столу. Челюсти его при этом непрерывно двигались взад-вперёд.

Когда подвижники, забыв расплатиться за жбан воды, ушли, Шампанский тоже поднялся. Настроение было испорчено, и ему хотелось поскорей попасть домой. Но в прихожей кабачка его остановила уже знакомая квадратная фигура. Зажав между тяжёлыми челюстями самокрутку, его недавний собеседник процедил сквозь зубы:

– Ты зачем меня спросил, для чего я живу?

– Это не вопрос, – утомлённо отозвался Шампанский.

– Так, это не вопрос! – твёрдо повторил подвижник, и тяжёлый, как утюг, кулак опустился на голову Шампанского. Вслед за этим другой утюг проехался по его правому глазу. Перед глазами иностранца заплясали серебристые звёздочки, а затем опустилась глубокая и тёплая тишина.

Когда Шампанский с трудом раскрыл глаза, он увидел перед собой участливо склонённое лицо кабатчика Лажбеля. Схватившись, как за спасательный круг, за шею кабатчика, он кое-как доковылял до уборной. Там он остановился у зеркала, потрогал огромный синяк под правым глазом и скривился от боли. И вдруг ему показалось, что избили его не впервые, что он уже когда-то отвечал подвижнику на его вопрос или на что-то подобное этому. И в тот раз подвижник курил такую же самокрутку.

Неожиданно самокрутка в воспалённом мозгу Шампанского раздвоилась, утроилась – и вот уже перед ним сотня, тысяча, тысяча тысяч самокруток и подвижников, сжимающих их зубами. Все они задают ему один и тот же вопрос и затем кулаками, напоминающими утюги, бьют его по голове. И Шампанскому стало совершенно ясно, что привычка видеть в существующем некую конкретную цель, надежда на то, что Хламия постепенно приближается к состоянию совершенства, – это нахальный самообман, фата-моргана. Нет и никогда не было под хламским небом ничего такого, чего бы уже не было прежде. Как будто удивительная цепь событий и поступков вьётся по земле и бесконечное множество раз пересекает сама себя, и нет у неё ни конца, ни начала… «Круг замкнулся», – прошептал Шампанский, сунул голову под кран и пустил воду.

Хлам обязан быть неподвижным!

Во время одного из горячих диспутов между хитероведами и хитерологами профессор Ух Перекидник заметил: «Уже сам факт существования подвижников предполагает возможность возникновения неподвижников…» А когда непримиримые спорщики, ошеломлённые этой новацией, утихли, продолжил дальше: «Жителей страны, которым испокон веков свойственны неподвижность и безразличие ко всему, кроме “Горькой полыни”, вряд ли удастся вывести из их привычного состояния, ибо, очевидно, то духовное равновесие, в котором они завязли, настолько же непознаваемо, как и понятие “работа”. Пока новоиспечённый повелитель Хитер Смитер, одолеваемый идеей Возрождения, рассуждает о работе, никто из хламов не может понять, что это такое. И сам я удивляюсь, выговаривая слово “работа”, как будто кто-то Невидимый дёргает меня за нити и рот мой открывается и закрывается в такт: ра-бо-та, ра-бо-та».

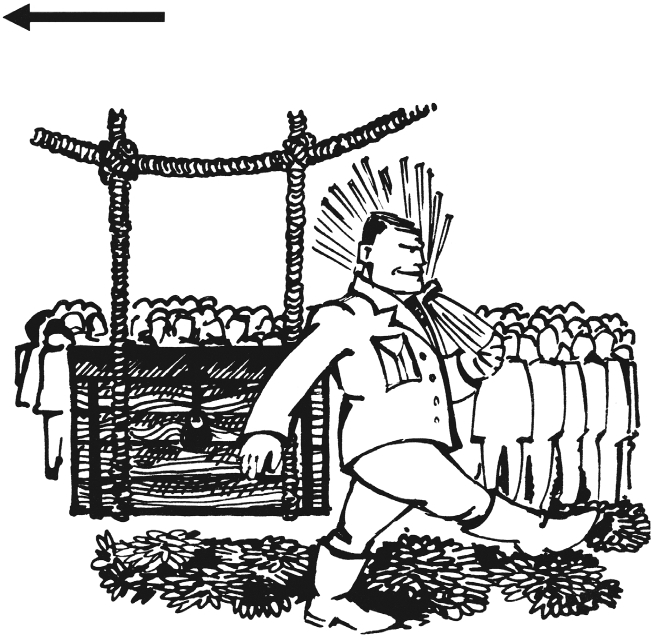

Первым неподвижником стал всё тот же Смок Калывок, объявившийся в Хламии так же таинственно, как и прежде. Он приземлился перед трибуной Хитера Смитера на воздушном шаре с каким-то ослепительно блестящим предметом на левом плече. Приземлившись, Смок ловко соскочил с сундука, прикреплённого к шару, стряхнул пыль с полувоенного френча и строевым шагом прошёл к трибуне. И тогда все увидели, что на его плече поблёскивает огромный стальной веник. Один только Хитер Смитер, казалось, не замечает этого. «Фундамент моей программы, – продолжал он, – избавить страну от равнодушных и неподвижных! Ни минуты покоя! Никакой инертности и пассивности!» И только когда Смок Калывок влез на трибуну и стал рядом с ним, Хитер Смитер повернул голову и смерил соперника суровым уничтожающим взглядом. Так, недовольно переглядываясь, они простояли на трибуне достаточно долгое время.

И присутствующим на Площади стало совершенно ясно, что они похожи друг на друга, как близнецы.

Разница была разве что в стальном венике да ещё в том, что на Хитере Смитере была чёрная кожаная куртка, а на Смоке Калывоке – полувоенный френч. Кроме того, на лице Хитера Смитера блестели чёрные очки, когда-то принадлежавшие Смоку Калывоку, а Смок Калывок, естественно, был без них, в связи с чем беспрерывно щурил глаза. Однако сами соперники, казалось, не замечали своего необычайного сходства.

– Вода должна быть мокрой! Хлам обязан быть неподвижным! – наконец выкрикнул Смок Калывок и, полюбовавшись произведённым эффектом, добавил: – Основа моей программы – сохранить наши ряды в целости и сохранности! Моё кредо – неподвижность и самоуглублённость! – и в доказательство своих слов Смок с треском разорвал френч у себя на груди, так что позолоченные пуговицы градом посыпались под ноги и без того ошеломлённых хламов.

– Не считайте это пустой похвальбой! Если надо будет пойти на всё, мы, неподвижники, пойдём на всё! – закончил он после эффектно выдержанной паузы и переложил веник с левого на правое плечо.

В этот же день по всей стране прокатилась волна митингов и демонстраций, во время которых, после разрывания рубашек, была сформулирована Первая программа неподвижников:

1. Вернуть Хламию в исходное состояние неподвижности, свойственное ей от природы.

2. Заново прокопать канал, соединяющий Пруд с самим собой.

3. Депортировать всех до единого иностранца, не исключая Шампанского.

4. Объявить Смока Калывока новым и единственным на все времена правителем Хламской империи.

Узкая щель в Высоком квадратном заборе

В ночь после прилёта Смока Калывока и массового разрывания рубашек началась страшная гроза: с треском лопались громовые раскаты, вспыхивали зигзаги молний, выхватывая на мгновение из чернильной темноты белые лица переполошившихся хламов, в ужасе вжимающихся в свои постели. Иностранец Шампанский в одном нижнем белье соскочил с кровати и стал запихивать вещи в чемоданы.

Гроза прекратилась так же внезапно, как и началась. И все услышали, как тонко зазвенели стёкла и фарфоровая посуда. Со стен посыпались куски штукатурки. Дико заверещали женщины и, схватив на руки детей, кинулись вон из домов. Земля заходила ходуном, и надо всем раздавался таинственно-зловещий скрежет – это двигались в пазах брёвна Высокого квадратного забора. По счастью, всё это продолжалось недолго, всего несколько минут. Правда, ужас, охвативший хламов, был настолько велик, что они ещё долго не решались разойтись по домам, где в беспорядке валялись брошенные на произвол судьбы вещи.

Поутру между брёвен Высокого квадратного забора была обнаружена длинная узкая щель, вьющаяся по всему периметру и образующая таинственные, похожие на каббалистические знаки. В глубине щели можно было увидеть полупрозрачную густую жидкость, которая, однако, не находилась в состоянии покоя, а беспрерывно пульсировала. Что это было – выяснить никому не удалось. Но самое удивительное заключалось в том, что с краёв трещины сочилось желтоватое водянистое месиво, и спустя некоторое время возле забора образовались светло-жёлтые лужицы с приятным запахом «Горькой полыни». Наиболее смелые хламы, отважившиеся попробовать месиво на вкус, вскоре стали какими-то не такими: они то беспричинно хохотали, то начинали плакать навзрыд, пытаясь протиснуться в узкую щель в Высоком квадратном заборе. (Многие из них впоследствии покончили жизнь самоубийством.)

Кому во Вселенной жить хорошо?

Естественно, что подвижники с сиреневыми платками, завязанными вокруг шеи, сразу возненавидели неподвижников в рубашках, наспех заштопанных цветными нитками. И хотя неизвестно, кто из них в кого первым запустил непогашенной сигаретой, очевидно, однако, что привычка швыряться горящими окурками возникла из взаимной вражды. Вскоре никто уже не удивлялся, встретив подвижника или не-подвижника с опалёнными волосами или пластырем под глазом. И только писатель Свинтарей, вышедший впервые после возвращения со строительства канала прогуляться по проспекту Моралистов-эквилибристов, не переставал удивляться. Он наблюдал, с какой ловкостью заклятые враги забрасывают друг друга окурками, слушал их ожесточённую перебранку, нечто вроде: «Самый лучший неподвижник – это покойник!» или «Когда твой дом будет гореть – хорошо бы руки погреть!» – и с тоской думал, что и одной искры достаточно, чтобы спалить всю Хламию вместе с хламами. Лицо бывшего народного писателя кривилось от сильной душевной боли, но никто из спорящих не замечал ни его самого, ни скорбного выражения его лица.

В ту ночь Свинтарей оказался около ещё не закопанного канала, где когда-то шумели деревья Нескучного сада. Он присел на груду земли, которую, возможно, вытаскивал из канала собственными руками, и жадно вдохнул влажный, пропитанный запахом гниющей древесины воздух. Потом закинул голову и стал созерцать бесчисленные раскиданные по тёмно-синему квадрату неба звёзды. Он, Свинтарей, был для них лишь мельчайшей тёплой пылинкой, и им было всё равно, кто он: мусорщик, народный писатель, подвижник, неподвижник или сам правитель Хламии… Красные звёзды, белые, двойные и одинокие, гиганты и карлики… Свинтарей смежил веки, и перед ним возникли спиральные галактики, что с невероятной скоростью разлетаются в космосе, малиновые облака крабовидных туманностей, загадочные сверхплотные капли материи, от которых родятся вселенные, и опасные чёрные дыры, вырваться из которых невозможно. Он представил себе вечность в виде бесконечно длинного Высокого квадратного забора, один конец которого начинается в Хламии, а другой исчезает в чёрном бархате ночного неба. В бездонный колодец этот можно войти, но вернуться оттуда нельзя, и никому не дано узнать, где ты и что с тобою.

Свинтарей огляделся: в кромешной темени летали, как светлячки, синие и жёлтые вспышки – это подвижники и неподвижники всё ещё забрасывали друг друга горящими окурками. И ему стало казаться, что одна из опасных чёрных дыр следит с высоты за бурым пятном на голубой планете – пятном, окружённым не таким уж и Высоким квадратным забором.

Вернувшись домой, Свинтарей дописал последнюю страницу своей трагикомедии «Кому во Вселенной жить хорошо?». «Никому» – такое слово можно было прочесть в последней строке на последней странице трагикомедии… Ей богу, хламы ни за что бы не ссорились и не забрасывали друг друга окурками, если бы они могли прочитать великие и в то же время простые мысли писателя Свинтарея.

Исторические переговоры

Кабатчик Лажбель, почёсываясь и вздыхая, сдвигал столы в один длинный ряд посреди зала. Теперь уже было невозможно определить, где тот столик, за которым совсем недавно сидел Шампанский, отмечая свой день рождения; где тот, за которым красовалась аристократка Гортензия Набиванка – ах, как чарующе она улыбалась, обмениваясь мудрёными фразами с художником Крутелем Мантелем; где тот, за которым провел однажды вечер сам Вереня Водаёт, бывший правитель Хламии; где столик, за которым Хитер Смитер – чтоб ему не дожить до завтра! – читал богемовцам свои красивые и маловразумительные стихи… От этой серой неопределённости Лажбелю стало неуютно в собственном кабачке. Он крепко загрустил и подумал, что вскоре и его кабачок, и он сам, и вообще всё может превратиться в пепел и прах.

Кабатчик Лажбель сдвигал столы, а время мерно отсчитывало минуты, оставшиеся до начала исторической встречи руководителя подвижников Хитера Смитера и лидера неподвижников Смока Калывока. И грустные призраки, густой толпой витавшие над столиками «Сердцебиения», в назначенный час взялись за руки и с беззвучным воплем навсегда покинули кабачок Лажбеля.

Около полудня в кабачке «Сердцебиение» раздался весёлый гомон, который раз за разом заглушало звяканье бокалов и торопливое царапанье вилок. Ещё поздней, как горох, посыпались никому не нужные уверения в вечной любви и дружбе. А под занавес исторических переговоров из-за празднично накрытого стола вылез надменный старец с величественно вздёрнутым подбородком, неизвестно как оказавшийся там. Все так и замерли, услышав постукивание его дорожной трости. Слепец же с лёгкостью вскочил на стол и, переворачивая бокалы с остатками «Горькой полыни», тарелки с объедками и хрустальные вазы с цветами, важно продефилировал перед носом Хитера Смитера и Смока Калывока, уверенно стуча перед собой тростью, как если бы он шёл не по столу, а по каменной мостовой улицы Энтузиастов. Хитер Смитер и Смок Калывок, сидевшие до этого по-братски обнявшись, невольно отодвинулись друг от друга. И все присутствующие на банкете поняли, что дружеская встреча подвижников и неподвижников безнадёжно испорчена, и почувствовали бесплодность и тщету того, чего они пытались достигнуть. И глубокие, густые сумерки, вливающиеся с улицы в оконные проёмы, затопили их души.