Горбун, Или Маленький Парижанин

– Да, это дочь Невера! Ее защищает моя шпага, и попробуй только добраться до нее, ты, подлец, нанявший убийц и трусливо нанесший предательский удар в спину. Отныне на тебе моя метка. Где бы ты ни был, я узнаю тебя. И когда пробьет срок, если ты не придешь к Лагардеру, Лагардер придет к тебе!

Часть вторая

Дворец Невера

I

Золотой дом

Уже два года, как умер Людовик XIV, переживший двух своих наследников – дофина и герцога Бургундского[26]. Престол перешел к его правнуку, малолетнему Людовику XV.

Великий король ушел из жизни – всецело и во всем. Он оказался лишен того, чего после смерти не лишен никто. Стократ более несчастный, чем самый последний из его подданных, он не смог обеспечить исполнения своей предсмертной воли.

Правда, притязания – распорядиться посредством собственноручно написанного завещания почти тридцатью миллионами подданных – могли показаться совершенно непомерными. При жизни Людовик XIV мог дерзнуть и на большее! Но завещание покойного Людовика XIV, похоже, превратилось в ни к чему не обязывающий клочок бумаги. Его попирали все кому не лень. Оно не интересовало никого, кроме легитимных детей[27] почившего монарха.

В царствование дяди Филипп Орлеанский носил маску шута, точь-в-точь как Брут[28]. Только цель у него была совершенно противоположная. Едва из дверей королевской спальни прозвучал крик: «Король умер, да здравствует король!» – Филипп Орлеанский сбросил маску. Регентский совет, учрежденный Людовиком XIV, тихо угас. Остался только регент, каковым и был герцог Орлеанский. Принцы крови подняли крик, герцог Мэнский[29] возмущался, а герцогиня, его супруга, злословила, но нация, почти не интересовавшаяся этими надушенными бастардами, оставалась равнодушной. Если не считать заговора Челламаре[30], который Филипп Орлеанский подавил политическими средствами, эпоха Регентства была спокойной.

То была странная эпоха. Не знаю, можно ли сказать, что она оболгана. Некоторые литераторы время от времени пытаются доказать несостоятельность презрения, которое все испытывают к ней, но большинство пишущих в полном согласии улюлюкают и оглушительно освистывают ее. История и мемуары в этом смысле вполне единодушны. Ни в какой другой период человек, сотворенный из горстки грязи, так явно не подтверждал свое происхождение. Оргия царствовала, золото стало богом.

Когда читаешь о безумных кутежах и ожесточенной спекуляции бумажками, выпущенными Лоу[31], создается впечатление, будто присутствуешь при пиршествах финансистов нашего времени. Правда, тогда Миссисипи была единственной приманкой. А у нас сколько угодно соблазнительных наживок. Цивилизация в ту пору еще не сказала свое последнее слово. То, что происходило тогда, было детской забавой, но забавой многообещающего ребенка.

Итак, сентябрь 1717 года. После тех событий, о которых мы поведали на первых страницах нашего повествования, прошло девятнадцать лет. Изобретательный сын ювелира Джон Лоу де Лористон, основавший Банк Луизианы, пребывал на вершине успеха и могущества. Благодаря выпуску государственных казначейских билетов, организации государственного банка, а также Западной компании, которая вскоре была преобразована в Компанию Обеих Индий, он стал подлинным министром финансов королевства, хотя министерский портфель принадлежал господину д’Аржансону.

Регент, чей незаурядный ум был испорчен сперва воспитанием, а потом всевозможными излишествами, безоговорочно, как утверждают, поверил блистательным миражам этой финансовой поэмы. Лоу, казалось, купался в золоте и все превращал в золото.

И действительно, настал момент, когда каждый спекулятор, подобно маленькому Мидасу[32], сидя на спрятанных в сундуке миллионах в бумагах, не знал, на что купить хлеба. Но наше повествование не дойдет до падения дерзновенного шотландца, который, кстати, и не является его героем. Мы затронем только ослепительное начало его аферы.

В сентябре 1717 года новые акции Компании Обеих Индий, которые назывались «дочки», в отличие от «матерей», выпущенных ранее, при номинальной цене в сто ливров продавались за пятьсот.

«Внучек», выпущенных несколькими днями позже, ждал такой же успех. Наши предки в драку покупали за пять тысяч ливров звонкой полновесной монетой листки серого цвета, на которых было начертано обещание уплатить «предъявителю сего» тысячу ливров. Через три года эти спесивые клочки бумаги шли по пятнадцать су за сотню. Их употребляли для папильоток, и какая-нибудь красотка, желающая иметь кудрявую, на манер болонки, прическу, могла на ночь накрутить себе на голову полмиллиона, а то и тысяч шестьсот ливров.

Филипп Орлеанский оказывал Лоу прямо-таки безмерную снисходительность. Однако мемуары того времени утверждают, что снисходительность эта была отнюдь не бескорыстной. При каждом новом выпуске акций Лоу приносил малую жертву, то есть отдавал часть двору. Высокопоставленные сановники с отвратительной жадностью оспаривали друг у друга эту подачку.

Аббат Дюбуа[33], который стал архиепископом Камбрейским лишь в 1720 году, а кардиналом и академиком в 1722-м, так вот, аббат Гийом Дюбуа, только что назначенный послом в Англию, любил акции, будь они «матерями», «дочками» или «внучками», искренней и неизменной любовью.

Мы не станем рассказывать о нравах той эпохи, они уже достаточно описаны. Двор и город в каком-то неистовстве вознаграждали себя за показную суровость последних лет царствования Людовика XIV. Париж превратился в огромный кабак с игорным притоном и всем прочим. И если великая нация может быть обесчещена, период Регентства будет несмываемым пятном на чести Франции. И все же сколько славных, величественных свершений того века скрывают эту не различимую глазом грязь!

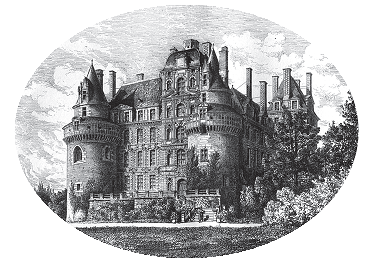

Было хмурое, холодное осеннее утро. Плотники, столяры, каменщики с инструментами на плечах шли группками вверх по улице Сен-Дени. Они шли из квартала Сен-Жак, где в основном находились жилища рабочих, и почти все сворачивали на углу улочки Сен-Маглуар. Примерно посередине ее, почти напротив церкви того же имени, что до сих пор еще стоит в центре приходского кладбища, взгляду открывался величественный портал, по обеим сторонам к которому примыкали стены с окнами-бойницами, завершающиеся остроконечными, украшенными скульптурами крышами. Рабочие входили в ворота и оказывались на обширном мощеном дворе, окруженном с трех сторон богатыми, благородного облика зданиями. То был старинный Лотарингский дворец, в котором во времена Лиги жил герцог де Меркёр[34]. Начиная с Людовика XIII он назывался дворцом Неверов. Теперь же его звали дворцом Гонзаго. Здесь жил Филипп Мантуанский, принц Гонзаго. После регента и Лоу он был самым богатым и самым влиятельным человеком во Франции. Он пользовался доходами с владений Неверов по двум основаниям: во-первых, как родственник и назначенный наследник, а во-вторых, как супруг Авроры де Келюс, вдовы последнего герцога.

Кроме того, благодаря этому браку он получил огромное состояние Келюса На Засове, который отошел в лучший мир, дабы соединиться там с обеими своими женами.

Если читатель удивится этому браку, мы напомним ему, что замок Келюс находился в уединении, вдали от городов, и что там уже угасли в заточении две молодые женщины.

Есть вещи, которые невозможно объяснить иначе как физическим или моральным принуждением. Милейший На Засове не прибегал к обинякам и уловкам, и потому мы просто обязаны достаточно подробно остановиться на деликатности принца Гонзаго.

Вот уже семнадцать лет, как вдова Невера носила имя Гонзаго. Она не сняла траур ни на день – даже когда шла к алтарю. В ночь после бракосочетания, когда Гонзаго пришел к ее ложу, она одной рукой указала ему на дверь, а второй держала у своей груди кинжал.

– Я живу только ради дочери Невера, – объявила она ему, – но и у человеческого самопожертвования есть предел. Если вы сделаете еще хотя бы шаг, я уйду дожидаться дочь рядом с ее отцом.

Гонзаго жена была нужна только для того, чтобы прибрать к рукам деньги де Келюса. Он отвесил глубокий поклон и удалился.

С той ночи принцесса не произнесла в присутствии супруга ни слова. Он был учтив, предупредителен и нежен. Она оставалась холодна и нема. Каждый день в час трапезы Гонзаго посылал дворецкого пригласить госпожу принцессу. Не исполнив эту формальность, он не садился за стол. Он был большой вельможа. Каждый день первая камеристка принцессы отвечала, что ее госпожа дурно себя чувствует и просит господина принца позволить ей не присутствовать за столом. И так повторялось триста шестьдесят пять раз в год в течение восемнадцати лет.

Впрочем, Гонзаго очень часто упоминал о своей жене, причем всегда с нежностью и любовью. У него были готовые фразы, начинавшиеся с «Госпожа принцесса сказала мне…» или «Я сказал госпоже принцессе…». И он с большим удовольствием вставлял в разговор эти фразы. Свет далеко не так глуп, как хотелось бы, но он притворяется таковым, что для некоторых вольнодумцев почти одно и то же.

Гонзаго был весьма большой вольнодумец и, вне всякого сомнения, хладнокровный и дерзкий интриган. В манерах принца присутствовала несколько театральная важность, присущая его соплеменникам; он лгал с наглостью, соседствующей с героизмом, и, хотя вряд ли кто при дворе мог сравняться с ним в бесстыдной распущенности, каждое его слово, произнесенное публично, было отмечено печатью самой строгой благопристойности. Регент называл его своим лучшим другом. Каждый охотно признавал, что принц приложил бездну усилий, чтобы отыскать дочь несчастного Невера, третьего Филиппа, второго друга юности регента. Найти ее все не удавалось, но, поскольку невозможно было доказать ее смерть, Гонзаго оставался, во всяком случае по званию, естественным опекуном этого ребенка, которого, вероятней всего, уже не было в живых. И в этом качестве он пользовался доходами Невера.

Будь доказана смерть мадемуазель де Невер, он стал бы наследником герцога Филиппа, поскольку вдова последнего, уступив под давлением отца во всем, что касалось брака, проявила твердость и несгибаемость, когда речь зашла об интересах ее дочери. Вступая в брак, она объявила себя вдовой Филиппа де Невера, а кроме того, в брачном контракте записала о рождении своей дочери. Видимо, у Гонзаго были свои резоны согласиться со всем этим. В течение восемнадцати лет он вел поиски, принцесса тоже. Но все их неутомимые старания, хотя побудительные мотивы у них были совершенно противоположными, оставались безуспешны.

Под конец лета 1717 года Гонзаго впервые заговорил о необходимости упорядочить положение и созвать семейный совет, дабы урегулировать все эти финансовые проблемы. Но у него было столько дел, и он был так богат!

Вот вам пример. Все эти рабочие – столяры, плотники, каменщики, землекопы, слесари, – которые на наших глазах входили во двор бывшего дворца Неверов, были наняты принцем Гонзаго. Им предстояло перевернуть дворец вверх дном. То была великолепная обитель, которую с удовольствием украшали и Неверы, унаследовавшие ее от Меркёра, а после Неверов и сам Гонзаго. Дворец состоял из главного корпуса и двух крыльев с пирамидальными аркадами, тянущимися по всему первому этажу, и галереей, доминирующей на втором этаже, галереей, украшенной лепными арабесками, которые заставили бы устыдиться легкие гирлянды дворца Клюни и наголову побивали нижние фризы дворца де Ла Тремуйль. Три большие сводчатые двери, расположенные по центру под стрелкой пирамидальной арки, позволяли видеть перистили, которые Гонзаго восстановил во флорентийской манере, чудесные колонны красного мрамора, увенчанные цветочными капителями и стоящие на широких квадратных цоколях с сидящими по их углам львами. Портал главного корпуса, возвышающийся над галереей, имел два яруса квадратных окон; у боковых крыльев дворца, той же высоты, что и главный корпус, было только по одному ярусу высоких сдвоенных окон; в промежутках между ними на крыше высились четырехгранные выступы наподобие мансард. В углу на стыке главного корпуса и восточного крыла прилепилась чудесная башенка, которую поддерживали три сирены, чьи хвосты обвивались вокруг фигурного опорного выступа. То был маленький шедевр готического искусства, драгоценность из резного камня. Внутреннее убранство, восстановленное с большим знанием дела, выглядело просто великолепно: в Гонзаго тщеславие сочеталось с художественным вкусом.

Задний фасад, выходящий в парк, относился самое позднее к пятнадцатому веку. Он являл собой ряд высоких итальянских колонн, поддерживающих аркады галереи, наподобие тех, что бывают в монастырях. В огромном тенистом парке стояло множество скульптур; с востока, юга и запада он соседствовал с улицами Кенкампуа, Обри-ле-Буше и Сен-Дени.

В Париже не было дворца величественней и пышней. И для того чтобы принц, художник и честолюбец Гонзаго решился разворотить его, имелась весьма серьезная причина. Вот что двигало им.

Как-то, выходя после ужина, регент пожаловал принцу де Кариньяну привилегию создать у себя во дворце огромную биржевую маклерскую контору. Улица Кенкампуа на миг покачнулась на позолоченном основании из хибар. Пошли слухи, что господин де Кариньян имеет право запретить любое распространение акций, ежели они подписаны не у него. Гонзаго возревновал. Дабы утешить его, регент, выходя через несколько дней после ужина, предоставил дворцу Гонзаго монополию обмена акций на товары. То был сказочный подарок. Он сулил золотые горы.

Но прежде следовало освободить место для всех желающих, поскольку все должны будут платить, и притом весьма дорого. И на следующий день после пожалования монополии прибыла армия разрушителей. Первым делом принялись за сад. Статуи занимали место и не приносили дохода, поэтому их убрали. Деревья дохода тоже не приносили, но место занимали, поэтому их вырубили.

Во втором этаже, в комнате, увешанной коврами, к окну подошла женщина в трауре и печально взглянула на творящееся разрушение. Она была красива, но до того бледна, что работники сравнивали ее с призраком. Между собой они говорили, что это вдова покойного герцога де Невера, а теперь жена принца Филиппа Гонзаго. Она долго наблюдала. Перед ее окном рос вековой вяз, на котором зимой и летом каждое утро пели птицы, приветствуя рождение нового дня. Когда старый вяз рухнул под топором, женщина в трауре задернула темные занавеси. Больше в окне она не появлялась.

Были вырублены все тенистые аллеи, в конце которых виднелись клумбы, засаженные розовыми кустами, и огромная античная ваза, царственно стоящая на пьедестале. Клумбы сровняли, розы выкорчевали, вазу утащили и бросили в углу хранилища мебели. Все они занимали место, а место стоит денег. Слава богу, больших денег! Знал ли кто-нибудь, до каких пределов страсть к биржевой игре взвинтит стоимость каморок, которые велел построить Гонзаго? Отныне играть можно было только тут, а играть жаждали все. И плата за сдачу внаем этого барака должна была оказаться не дешевле, чем за сдачу дворца.

Тем же, кто удивлялся этому разгрому или посмеивался, Гонзаго объяснял:

– Через пять лет у меня будет миллиарда два-три, и я куплю дворец Тюильри у его величества Людовика Пятнадцатого, который будет королем, но королем разорившимся.

В то утро, когда мы впервые вступили во дворец, труд разрушения был почти завершен. По периметру парадного двора в три этажа высились клетушки, сколоченные из досок. Вестибюли были преобразованы в контору, а строители заканчивали в саду бараки. Двор был буквально забит наемщиками и покупателями. Ведь именно сегодня можно было войти во владение каморками, сегодня должны были открыться конторы в Золотом доме, как стали уже называть дворец Гонзаго.

Чуть ли не каждый, кто хотел, мог войти во дворец. Весь первый и второй этаж, кроме личных покоев принцессы, были приспособлены для приема продавцов и покупателей обоего пола. От терпкого запаха свежеоструганных пихтовых досок першило в горле, нигде невозможно было укрыться от стука молотков. Лакеи не знали, кого слушать. Аукционисты бегали потеряв голову.

На главном крыльце в окружении штаба спекуляторов стоял дворянин, разодетый в бархат, шелк и кружева; все пальцы его были унизаны перстнями, а на шее висела драгоценная цепь. То был господин де Пероль, наперсник, тайный советник и правая рука хозяина дома. Он не слишком постарел. Господин де Пероль был все такой же худой, желтый, сутулый, а его большие, с волчьим выражением глаза все так же взывали к моде на очки. У него уже были свои прихлебатели, и он вполне их заслуживал, поскольку Гонзаго весьма щедро платил ему.

Часов около девяти, когда сутолока немножко уменьшилась, поскольку даже у спекуляторов возникает обременительная потребность подкрепиться, в ворота вошли с небольшим интервалом два человека, мало похожие на финансистов. Хотя вход был свободный, оба визитера, судя по их виду, были не вполне уверены, имеют ли они на это право. Первый весьма неловко скрывал неуверенность под нарочитой бесцеремонностью; второй же, напротив, старался держаться как можно смиренней. У обоих на боку болтались шпаги такой длины, что уже за три лье чувствовалось, что люди эти – драчуны и забияки.

Надо, правда, признать, что этот тип уже изрядно вышел из моды. Регентство искоренило наемных убийц. Теперь ежели и убивали – даже среди знати, – то лишь каким-нибудь мошенничеством. Явный прогресс, что свидетельствует в пользу новых нравов!

Тем временем наши два храбреца вмешались в толпу – первый бесцеремонно работал локтями, а второй с кошачьей ловкостью проскальзывал между кучками спекуляторов, слишком занятых собственными делами, чтобы обращать на него внимание. У наглеца, чьи продранные локти все время приходили в соприкосновение с новыми кафтанами, были чудовищные усищи, на голове утратившая форму фетровая шляпа, поля которой свисали ему на глаза; одет он был в кожаный полукафтан без рукавов и штаны, первоначальный цвет которых теперь уже стал неразрешимой загадкой. Ржавая рапира была обернута в лоскут, оторванный от плаща с плеча самого дона Сезара де Базана[35]. Этот человек прибыл из Мадрида.

У второго же, скромного и робкого, под носом торчало несколько редких белобрысых волосков. Шляпа с оторванными полями накрывала его голову, точь-в-точь как гасильник накрывает свечу. Наряд его состоял из старого полукафтана, зашнурованного на груди кожаными шнурками, латаных-перелатаных штанов и сапог, давно уже просящих каши, и наряду этому куда больше соответствовала бы висящая на поясе и лоснящаяся от частого употребления чернильница, нежели шпага. Тем не менее у него висела шпага, и она крайне смиренно – под стать хозяину – хлопала его по лодыжке.

Они оба пересекли двор, почти одновременно оказались перед дверью в центральный вестибюль, краем глаза глянули друг на друга, и каждый подумал о другом:

«Этот бедолага пришел в Золотой дом явно не ради приобретения акций».

II

Два призрака

И оба они были правы. Нацепи Робер Макер и Бертран[36] шпаги времен Людовика XIV, они выглядели бы в точности как эти изголодавшиеся и оборванные наемные убийцы. Тем не менее Макер пожалел своего коллегу, чей профиль он не мог разглядеть полностью, поскольку тот поднял воротник, дабы скрыть от посторонних глаз отсутствие сорочки.

«Это же надо впасть в такое убожество!» – мысленно сказал он себе.

А Бертран, глядя на собрата, лица которого он не мог рассмотреть, потому что его скрывала грива взлохмаченных черных волос, в доброте своего сердца подумал:

«Бедняга совершенно дошел до ручки. Как горько видеть человека, носящего шпагу, в столь ничтожном состоянии! Я-то хотя бы внешне держусь».

И он с удовлетворением оглядел лохмотья, которые почитал своим нарядом. То же проделал в этот миг Макер и решил:

«Уж я-то, во всяком случае, не вызываю сочувствия у людей!»

И он выпрямился – черт побери! – расправив плечи, гордый, как Артабан[37] в те дни, когда этот изысканный герой носил новый наряд. Лакей с наглой и высокомерной физиономией предстал на пороге. Оба одновременно подумали друг о друге:

«Ну, беднягу не пропустят!»

Макер первым оказался у дверей.

– Я, голубчик, пришел покупать! – надменно бросил он, положив руку на эфес шпаги.

– Что покупать?

– Что душа моя пожелает, милейший. Ну-ка, взгляни на меня! Я друг твоего господина и денежный человек, прах меня побери!

С этими словами он взял лакея за ухо, повернул и прошел, бросив на ходу:

– Какого черта! Неужто не ясно?

Лакей вновь обернулся к дверям и оказался лицом к лицу с Бертраном, который, учтиво стащив с головы колпак, заговорщицким тоном сообщил ему:

– Любезный, я друг господина принца. Я пришел по делу… м-м… финансовому делу.

Лакей, еще не пришедший в себя, посторонился и пропустил его. Макер, уже прошедший в первую залу, бросал вокруг презрительные взгляды, бормоча:

– Неплохо. Тут живут, ни в чем не нуждаясь.

А Бертран, шедший сзади, пришел к такому выводу:

«Для итальянца господин Гонзаго устроился совсем недурно».

Оба они оказались в одном и том же конце залы. Макер заметил Бертрана.

– Вот так так! – воскликнул он. – Ни за что бы не поверил. Этот все-таки пробрался. Ризы Господни, что за вид!

И он рассмеялся от всего сердца.

«Честное слово, он смеется надо мной, – подумал Бертран. – Невероятно».

И, отвернувшись, он принялся хохотать, пробормотав:

– Он великолепен!

Макер же, видя, как тот смеется, нахмурился, и у него возникла мысль:

«Тут же ярмарка, торг. А вдруг это чучело прикончил на улице какого-нибудь откупщика? Вдруг у него полны карманы? Раны Христовы, что-то меня подмывает завязать с ним беседу».

А Бертран в это время размышлял:

«Сюда ведь приходит самый разный народ. Как известно, не ряса делает монахом. Кто знает, а ну как этот страшила вчера кого-нибудь ограбил? А ну как его карманы битком набиты добрыми экю? Что-то мне подсказывает, что неплохо бы с ним свести знакомство».

Макер сделал шаг вперед.

– Сударь… – произнес он, сдержанно поклонившись.

– Сударь… – одновременно с ним произнес Бертран, склоняясь почти до земли.

В ту же секунду они выпрямились, словно внутри них сработала пружина. Бертран был потрясен акцентом Макера, Макер вздрогнул, услышав носовой выговор Бертрана.

– Битый туз! – вскричал Макер. – Да никак это дорогуша Галунье!

– Плюмаж! Плюмаж-младший! – запричитал нормандец, чьи глаза привычно наполнились слезами. – Тебя ли я вижу?

– Ризы Господни, конечно меня! Обними меня, золотце мое!

И он распахнул объятия. Галунье бросился ему на грудь. Слившись в объятии, они смахивали на большую кучу тряпья. Они долго так стояли. Их чувства были искренни и глубоки.

– Ну хватит, – сказал наконец Плюмаж. – Скажи что-нибудь, чтобы я услышал твой голос, плутишка.

– Девятнадцать лет разлуки! – пробормотал Галунье, вытирая рукавом слезы.

– Убей меня бог! – воскликнул гасконец. – Да у тебя никак платка нету?

– Украли в этой толкучке, – безмятежно сообщил бывший его помощник.

Плюмаж принялся рыться в карманах, но, разумеется, ничего не обнаружил.

– Что за черт! – возмущенно бросил он. – Сколько же на свете ворья! Да, золотце мое, девятнадцать лет… Мы оба были молоды.

– Возраст любовных безумств! Увы, мое сердце еще не постарело.

– Да и я пью не меньше, чем тогда.

И они опять принялись разглядывать друг друга.

– Право же, мэтр Плюмаж, – с сожалением промолвил Галунье, – годы не украсили вас.

– Ежели честно, старина Галунье, – тут же парировал провансальский гасконец, – то как мне ни огорчительно говорить это, но должен признать: ты стал еще уродливей, чем прежде.

Брат Галунье со сдержанным высокомерием улыбнулся и заметил:

– К счастью, дамы придерживаются иного мнения. И все же, постарев, ты сохранил великолепную осанку: шаг решительный, грудь колесом, плечи расправлены. Я, как только заметил тебя, сразу подумал: черт побери, вот дворянин важного вида!

– И я тоже, сокровище мое, и я тоже! – прервал его Плюмаж. – Увидел тебя, и моя первая мысль была: «Эк хорошо держится этот кавалер!»

– Что ж ты хочешь? – жеманясь, отвечал нормандец. – Ежели общаешься с прекрасным полом, приходится следить за собой.

– Да, а куда же ты делся после того дела?

– После дела во рву замка Келюс? – переспросил Галунье, невольно понизив голос. – Лучше не вспоминай. У меня до сих пор перед глазами пылающий взор Маленького Парижанина.

– Ризы Господни! Даже ночь не стала помехой. Видно было, как у него сверкают глаза.

– А как он дрался!

– Восемь трупов во рву!

– Не считая раненых.

– Ризы Господни, а какой град ударов! На это стоило посмотреть. И порой я думаю: если бы мы честно, как люди, сделали выбор, бросили бы в лицо Перолю деньги и встали рядом с Лагардером, Невер остался бы жив и судьба наша устроилась бы.