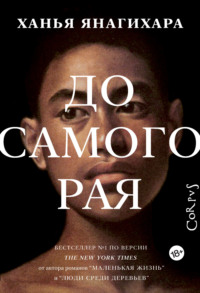

До самого рая

Чарльз кивнул и взял его за руку. – И все же ты очень рассеян, – сказал он. – Тебя как будто что-то гнетет. Это что-то, о чем ты не можешь мне рассказать?

Он улыбнулся, чтобы не волновать Чарльза. – Ты так добр ко мне, – ответил он и пылко добавил: – Так добр! Хотел бы я знать, каково это – иметь такого друга. – Но ведь я и есть твой друг, – сказал Чарльз, тоже улыбаясь, и Дэвид понял, что ответил опрометчиво, что он делает сейчас именно то, чего дедушка не велел делать ни в коем случае. Он поступал так не нарочно, но это не имело никакого значения. – Я надеюсь, ты будешь видеть во мне друга, – продолжал Чарльз низким голосом, – но не только друга. – И он положил руки на плечи Дэвида, и поцеловал его, и продолжал целовать, поднимая его на ноги и расстегивая его брюки, и Дэвид позволил Чарльзу раздеть себя и ждал, когда тот разденется сам.

В экипаже по дороге домой он проклинал собственную глупость – в состоянии душевной смуты он позволил Чарльзу увериться, что он все-таки готов взять его в мужья. Он знал, что с каждой встречей, с каждой беседой, с каждым письмом, на которое он отвечал, идет все дальше и дальше по пути, неизбежно ведущему к одному финалу. Еще было не поздно остановиться, объявить о своем решении свернуть с этой дороги, отступить – он еще не дал слово, не подписал бумаги, и даже если он вел себя дурно, ввел Чарльза в заблуждение, пока еще он не нарушает обещание, – но если он поступит так, он знал, что и Чарльз, и дедушка будут справедливо уязвлены, а возможно, и разгневаны и виноват в этом будет только он. Он уступил Чарльзу отчасти из благодарности за сочувствие (и, если уж совсем честно, Дэвид отчасти вознаграждал Чарльза за его преданность, в то время как в преданности Эдварда он был совсем не уверен), но еще одна причина была куда менее благородной и возвышенной: ощущение безвыходной и неудовлетворенной похоти, желание наказать Эдварда за молчание и исчезновение, необходимость отвлечься от своего трудного положения. Поступая так, он самолично создал для себя очередное затруднение: теперь ему очевидно отводилась роль преследуемого, объекта чужого вожделения. Ему было тошно от собственных мыслей, от того, что он оказался настолько тщеславен и эгоистичен, что дал другому человеку, хорошему человеку, напрасную надежду, поощрил его чувство просто потому, что его гордость была задета и он хотел взять реванш.

Однако чувство было таким сильным, этот голод, это желание подавить отчаяние от исчезновения Эдварда, от его упорного молчания, что в следующие три недели – три недели, в которые двадцатое февраля наступило и прошло, три недели, в которые от Эдварда по-прежнему не было ни слова, – он снова и снова возвращался в дом Чарльза. Видя Чарльза и его радостное, нескрываемое волнение, Дэвид одновременно ощущал могущество и презрение; наблюдая, как Чарльз возится с его пуговицами неловкими от нетерпения пальцами, как поспешно закрывает на ключ дверь верхней гостиной, как только удалится Уолден, он чувствовал себя соблазнителем, обольстителем, но позже, когда Чарльз шептал ему на ухо нежности, он ощущал только стыд за него. Он знал: то, что он делает, – неправильно, даже дурно – близость перед договорным браком поощрялась, но лишь единожды или дважды, чтобы удостовериться в совместимости с предполагаемым суженым, – и все же он не находил в себе сил остановиться, даже когда в глубине души его мотивы становилось все труднее оправдать, даже когда его совершенно необоснованное презрение к Чарльзу стало сгущаться в своего рода отвращение. Но и здесь он тоже запутался. Он не получал удовольствия от отношений с Чарльзом: ему было приятно внимание, постоянное и неизменное возбуждение Чарльза, его физическая сила, но он считал Чарльза слишком прямолинейным, одновременно скучным и неутонченным, – однако продолжение этих отношений делало воспоминания об Эдварде необъяснимо острее, поскольку он все время их сравнивал, не в пользу Чарльза. Чувствуя, как об него трется брюшко Чарльза, он тосковал по эльфической стройности Эдварда и представлял, как он рассказал бы Эдварду о Чарльзе и как Эдвард бы рассмеялся своим низким обворожительным смешком. Но конечно, не было рядом никакого Эдварда, чтобы рассказать ему, разделить эту недобрую, невысказанную насмешку над человеком, который был рядом, надежным, верным, отзывчивым во всех смыслах – над Чарльзом Гриффитом. Чарльз стал неприятен ему, оттого что доступен, но та же щедрая его доступность делала Дэвида менее уязвимым, менее беспомощным перед лицом неизменного молчания Эдварда. Он даже стал лелеять в себе маленькую ненависть к Чарльзу, за то, что тот любит его слишком сильно, но еще больше за то, что он не Эдвард. Растущее отвращение заставляло его чувствовать себя жертвой, как будто он накладывал на себя сладкое наказание, в почти религиозном акте унижения, который – пусть только в его глазах – доказывал, как много он готов претерпеть, чтобы однажды воссоединиться с Эдвардом.

– Кажется, я влюблен в тебя, – сказал ему Чарльз как-то в начале марта, когда Дэвид собирался уходить, застегивая рубашку и оглядываясь в поисках галстука. Но хотя он произнес это вполне отчетливо, Дэвид притворился, что не слышит, и лишь небрежно попрощался через плечо, прежде чем уйти. Он видел, что Чарльз испытывает замешательство и обиду из-за его холодности, его теперь уже несомненного нежелания отвечать взаимностью на нежные признания, и еще он понимал, что, ведя себя так по отношению к Чарльзу, совершает маленькое, но несомненное злодеяние – отвечает жестокостью на искренность. – Мне надо идти, – сказал он, нарушив молчание, воцарившееся после признания Чарльза. – Я напишу тебе завтра. – Обещаешь? – спросил Чарльз мягко, и Дэвид снова ощутил смесь раздражения и нежности. – Да, – ответил он. – Обещаю.

В следующий раз он увиделся с Чарльзом в воскресенье вечером, и когда он уходил, Чарльз спросил – как спрашивал всегда после этих встреч, – не хочет ли он остаться на ужин, не хочет ли сходить в театр или на концерт. Он всегда отказывался, осознавая, что с каждым разом вопрос, который, как он знал, Чарльз не решается задать, повисает над ними все отчетливей, превращается во что-то вроде тумана, так что любое движение еще глубже заводит их обоих в густой, непроницаемый мрак. Дэвид все так же почти все время с Чарльзом думал об Эдварде, пытаясь вообразить, что Чарльз и есть Эдвард, и, хотя он всегда был вежлив, вел себя все более отстраненно, несмотря на все большую интимность их отношений. – Подожди, – сказал Чарльз. – Не одевайся так быстро, дай мне подольше на тебя посмотреть.

Но Дэвид сказал, что его ждет дедушка, и ушел прежде, чем Чарльз снова смог о чем-то его попросить.

После каждого визита он все больше мучился тем, что так дурно обращается с бедным добрым Чарльзом, что такое поведение недостойно Бингема, дедушкиного внука, и ужасался тому, на что толкает его безумная тоска по Эдварду. Конечно, нельзя было свалить свою вину на Эдварда, независимо от причин его молчания, – ведь Дэвид сам, вместо того чтобы преодолевать свои страдания в одиночестве, позволил им задеть Чарльза.

И хотя он возвращался к Чарльзу, чтобы развеяться, их общение рождало у него неприятные вопросы, новые сомнения: когда Чарльз говорил о своих друзьях, племянниках, деловых партнерах, он вспоминал, что Эдвард даже не сообщил ему, где находится. Друзей Эдварда он знал только по именам, но не по фамилиям – Дэвид понял, что не знает даже фамилий его замужних сестер. Когда Чарльз спрашивал о нем самом, о его детстве, школьных годах, о дедушке, сестре и брате, он вспоминал, что Эдвард почти не задавал ему таких вопросов. Тогда он этого не замечал, а теперь заметил. Значит, ему это было неинтересно? Он с горечью вспомнил, как ему казалось одно время, что Эдвард ищет его одобрения и радуется, когда получает его, но теперь он понял, как ошибался и как именно Эдвард всегда был главным в их отношениях.

В следующую среду, когда Дэвид приводил в порядок класс после урока, он услышал, как кто-то позвал его по имени, и имя эхом отозвалось в коридорах. На предыдущей неделе пианино, которое до тех пор так и стояло перед доской, словно памятник Эдварду после его исчезновения, снова оказалось в своем углу, где невостребованность должна была снова вернуть его в расстроенное состояние.

Он повернулся, и в класс вплыла начальница, глядя на него с обычным неодобрением. – Идите в свои комнаты, дети, – сказала она нескольким отбившимся от остальных сиротам, потрепав их по головам, когда они подошли ее поприветствовать. Потом обратилась к Дэвиду: – Как продвигаются занятия? – Очень хорошо, спасибо. – Очень любезно с вашей стороны приходить и учить моих детей. Вы знаете, они очень к вам привязаны. – И я к ним. – Я пришла, чтобы передать вам это, – сказала начальница и достала из кармана тонкий белый конверт, который он взял у нее и едва не уронил, увидев почерк. – Да, это от мистера Бишопа, – сказала она неприязненно, выплевывая фамилию Эдварда. – Кажется, он наконец соизволил к нам вернуться.

В течение недель после исчезновения Эдварда начальница была единственным неожиданным и неохотным союзником, единственным человеком, который был так же заинтересован в том, чтобы найти Эдварда, как и он сам. Правда, ее резоны желать его возвращения были совершенно иными – когда Дэвид наконец заставил себя поговорить с нею, она поведала ему, что Эдвард выпросил отпуск, сославшись на исключительные семейные обстоятельства: он должен был вернуться к преподаванию двадцать второго февраля, но эта дата прошла, а от него так и не было ни слуху ни духу, и начальнице пришлось просто отменить уроки музыки.

(– Кажется, его мать, которая живет в Новой Англии, очень больна, – сказала начальница таким тоном, будто одна мысль о больной матери казалась ей возмутительной. – Кажется, он сирота, – возразил Дэвид после паузы. – Разве он уехал не потому, что его сестра ждет ребенка?

Начальница помолчала, осмысляя сказанное. – Я уверена, что он говорил о матери, – ответила она наконец. – Я бы не отпустила его из-за рождения ребенка. Но с другой стороны, я могу и ошибаться, – добавила она более мягким тоном – в каждом разговоре с Дэвидом она неизменно вспоминала, что он патрон ее школы, и меняла тон в соответствии с этим положением вещей. – Богу известно, все только и делают, что рассказывают мне о своих трудностях и несчастьях дни напролет, и я просто не могу упомнить все подробности. Как он сказал, она в Вермонте? У него, кажется, три сестры? – Да, – сказал он, преисполняясь облегчением. – Именно так.) – Когда вы это получили? – спросил он слабым голосом, мечтая, чтобы начальница немедленно ушла, а он мог сесть и разорвать конверт. – Вчера, – фыркнула начальница. – Он явился сюда – какова наглость! – потребовать свой последний платеж, но я все ему высказала: какой он эгоист и как подвел детей, вот так уехав и не вернувшись вовремя. А он сказал…

Дэвид прервал ее: – Прошу прощения, но мне действительно пора идти. У меня встреча, на которую я не могу опоздать.

Начальница выпрямилась, ее самолюбие явно было задето. – Разумеется, мистер Бингем, – сказала она. – Ни в коем случае не хотела доставить вам неудобства. Увидимся на следующей неделе.

От крыльца школы его экипаж отделяли всего несколько метров, но он не мог ждать даже так недолго и вскрыл конверт прямо на ступеньках, чуть не уронив снова, так дрожали его пальцы от холода и нетерпения.

5 марта 1894 г.

Мой дорогой Дэвид,

Боже, что ты обо мне должен думать. Я пристыжен, смущен, рассыпаюсь в извинениях. Могу только сказать, что молчание мое не было добровольным и я думал о тебе каждую минуту каждого часа каждого дня. Вчера, вернувшись, я с трудом удержался, чтобы не кинуться на ступени твоего дома на Вашингтонской площади, чтобы ждать тебя там и умолять о прощении, но я не знал, какой прием меня ждет.

Не уверен я в этом и сейчас. Но если ты великодушно позволишь мне загладить свою вину, прошу тебя, приходи ко мне в пансион в любое время.

До сего момента остаюсь

Твоим любящим Эдвардом

Глава 12

У него не оставалось выбора. Он отослал экипаж домой, отдав кучеру записку для дедушки, где говорилось, что он сегодня вечером встречается с Чарльзом Гриффитом, а потом, отвернувшись и морщась от собственной лжи, дождался, когда экипаж завернет за угол, прежде чем пуститься бегом, уже не заботясь, как он выглядит со стороны. Сейчас это не имело никакого значения в сравнении с возможностью снова увидеть Эдварда.

В пансион его впустила все та же бледная горничная, и он поспешил вверх по лестнице. Только на последней лестничной площадке он заколебался, по мере того как к волнению примешивались другие чувства: сомнение, неуверенность, гнев. Но ничто не могло его удержать, и не успел он постучать, как дверь открылась, и Эдвард оказался в его объятиях и стал целовать его куда попало, как радостный щенок, и Дэвид почувствовал, что все его терзания улетучиваются, сметенные счастьем и облегчением.

Но когда он смог отстраниться от Эдварда, то увидел его лицо: синяк под правым глазом, рассеченная нижняя губа с запекшейся кровью. – Эдвард, – сказал он, – мой дорогой Эдвард, что случилось? – Это – одна из причин, – ответил Эдвард почти хвастливо, – почему я не мог тебе написать.

И после того, как они оба немного успокоились, он стал объяснять, что произошло во время его злосчастного визита к сестрам.

Вначале, сказал Эдвард, все шло хорошо. Поездка была спокойной, хоть и стоял страшный холод, и он заехал в Бостон и три дня провел у старых друзей семьи, прежде чем продолжить путь в Берлингтон. Там его ждали все три сестры: Лора, которая должна была вот-вот произвести на свет младенца, Маргарет и, конечно, Бэлль, приехавшая из Нью-Гемпшира. Лора и Маргарет, близкие по возрасту и по характеру, жили вместе в большом деревянном доме, каждая из сестер со своим мужем занимала отдельный этаж, Бэлль расположилась на этаже Лоры, а Эдвард – у Маргарет.

Маргарет по утрам уходила в свою школу, а Лора, Бэлль и Эдвард целыми днями болтали и смеялись, любуясь крошечными кофточками, одеяльцами и носочками, которые связали Маргарет, Лора и их мужья, а потом вечером возвращалась Маргарет, и они усаживались у огня и говорили о родителях, вспоминали свое детство, в то время как мужья Лоры и Маргарет – муж Лоры тоже учитель, а муж Маргарет бухгалтер – выполняли всякую домашнюю работу, которую обычно делали сестры, чтобы они могли провести друг с другом побольше времени. – Конечно, я рассказал им о тебе, – сказал Эдвард. – Да? – спросил он польщенно. – И что же ты рассказал? – Я сказал, что встретил красивого, необыкновенного мужчину и уже скучаю по нему.

Дэвид почувствовал, что краснеет от удовольствия, но ответил только: – Рассказывай дальше.

Через шесть дней такого счастливого времяпрепровождения Лора родила здорового младенца, мальчика, которого она назвала Фрэнсисом, в честь их отца. Это был первый ребенок у молодого поколения Бишопов, и они все радовались ему, как своему собственному. Было решено, что Эдвард и Бэлль останутся еще на две недели, и, несмотря на усталость Лоры, все они были довольны: шестеро взрослых, воркующих над одним младенцем. Но из-за того, что они собрались все вшестером впервые за такое долгое время, они все постоянно вспоминали родителей и не раз проливали слезы, обсуждая, как мама и папа пожертвовали всем ради них, ради их лучшей жизни в Свободных Штатах и сейчас, несмотря на все невзгоды, были бы счастливы видеть своих детей всех вместе. – Мы все были так заняты, что у меня не было ни минутки ни на что, – сказал Эдвард, прежде чем Дэвид успел спросить, почему он не писал. – Я думал о тебе постоянно, я сочинял в голове сотню писем, а потом начинал плакать ребенок, надо было греть молоко или зятья звали помочь по дому – я и не представлял, как много работы требует один младенец! – так что у меня буквально не было свободного времени, чтобы взяться за перо и бумагу. – Но почему ты мне хотя бы не прислал адрес своих сестер? – спросил он, ненавидя себя за дрожь в голосе. – Ну, это можно приписать только моему идиотизму – я был уверен, что дал его тебе при отъезде. Представь, я думал, как странно, что ты совсем не пишешь; каждый день, когда одна из моих сестер приносила почту, я спрашивал, нет ли чего-нибудь от тебя, но писем все не было. Не могу передать, как это меня печалило: я боялся, что ты меня забыл. – Как видишь, не забыл, – пробормотал он, стараясь не выдать голосом своей горечи, и указал на унизительно толстую пачку писем, которую горничная связала бечевкой, и теперь эта нечитаная пачка лежала на сундуке в изножье кровати Эдварда. Но Эдвард, снова упреждая обиду Дэвида, обхватил его руками.

– Я отложил их в надежде увидеть тебя и объяснить все лично, – сказал он. – А потом, когда ты простишь меня – я всей душой надеялся и надеюсь, что так и будет, – мы сможем прочитать их вдвоем, и ты расскажешь мне обо всем, что чувствовал и думал, когда их писал, и получится, что мы вовсе и не расставались, а всегда были вместе.

Прошло почти две недели, и Эдвард с Бэлль отправились в путь; они прибыли в Манчестер, где Эдвард собирался провести несколько дней с сестрой, прежде чем ехать обратно в Нью-Йорк. Но когда они добрались до дома Бэлль и она, войдя в прихожую, позвала мужа, ответом им была лишь полная тишина.

Поначалу это их не обеспокоило. – Наверное, он еще в лечебнице, – бодро объявила Бэлль и, указав Эдварду гостевую комнату, пошла на кухню, чтобы что-нибудь приготовить. Но когда Эдвард спустился обратно, он обнаружил, что Бэлль стоит посреди кухни и смотрит на стол, а потом поворачивается к нему с лицом белее мела. – Он ушел, – сказала она. – Что значит “ушел”? – спросил Эдвард, но, оглядевшись, понял, что кухней не пользовались уже не меньше недели: очаг был весь в холодной саже, блюда, горшки и чашки стояли сухие, припорошенные легким слоем пыли. Он выхватил записку из рук Бэлль и увидел, что это почерк его зятя, который просил прощения, сообщал, что он ее не стоит и уходит к другой. – Это Сильвия, – прошептала Бэлль. – Наша горничная. Ее тоже нет. – Она лишилась чувств, и Эдвард успел подхватить ее и отнес в спальню.

О, как невыносимы оказались последовавшие за этим дни! Бедняжка Бэлль то плакала, то замолкала, а Эдвард дал знать об их несчастье сестрам. Он помчался в лечебницу своего зятя Мейсона, но обе приписанных к нему медицинских сестры уверяли, что не знают ничего; он даже сообщил об исчезновении Мейсона полицейским, но те отвечали, что не хотят влезать в семейные дела. “Но это не просто семейное дело! – вскричал Эдвард. – Этот человек бросил свою жену – мою сестру, честную и преданную женщину и супругу, улизнув, когда та заботилась о своей беременной сестре в Вермонте. Его следует разыскать и привлечь к ответу!” Полицейские сочувственно отвечали, что ничего не могут сделать, и с каждым днем Эдвард чувствовал, как в нем закипает гнев – вместе с отчаянием – при виде сестры, которая молча сидела, уставившись в потухший очаг, с волосами, небрежно забранными в пучок, ломая руки, не меняя шерстяного платья вот уже пятый день; от этого он все яснее осознавал собственное бессилие и все сильнее хотел если не вернуть своей обожаемой младшей сестре ее мужа, то по крайней мере отомстить за нее.

А потом, однажды вечером, когда он сидел в местной таверне с кружкой сидра и раздумывал о бедствии сестры, кто же вдруг вошел, как не Мейсон?

(– Он выглядел так же, как всегда, – сказал Эдвард, отвечая на вопрос Дэвида. – Я вдруг понял, что мне казалось – если я увижу его снова, он окажется каким-то преобразившимся, словно его дурной нрав и подлые поступки как-то отразятся на внешности. Но этого не случилось. Слава богу, что с ним не было этой его Сильвии, а то не знаю, что бы я сделал.)

Эдвард подходил к Мейсону, не имея никакого представления о том, во что это выльется, но, увидев, что зять его заметил, он сжал пальцы в кулак и ударил Мейсона по лицу. Мейсон, оправившись от первого потрясения, ответил тем же, но остальные посетители быстро их растащили – хотя, с некоторым удовлетворением заметил Эдвард, не раньше, чем он успел рассказать им о мерзком поступке зятя. – Манчестер – городок маленький, – сказал он. – Все всех знают, Мейсон там не единственный доктор. Его репутация никогда не восстановится, да и с чего бы – он сам очернил ее своим поступком.

Бэлль, по словам Эдварда, выслушала его рассказ с ужасом; Эдварду и самому было совестно – не за то, что он подрался с Мейсоном, а за то, что эта стычка дала ей еще один повод для мучений и стыда; но, предположил он, втайне она порадовалась. Они долго разговаривали на следующий день, после того как Бэлль умыла ему лицо и обработала разбитую губу (“Не хочу хвастаться, но я уверен, что Мейсону пришлось хуже, хотя не могу не сознаться, что, учитывая мою профессию, размахивать кулаками – не самое мудрое решение”), и постановили, что Бэлль не может оставаться ни в Манчестере – где проживают все родственники Мейсона, – ни в этом браке. Лора и Маргарет уже прислали сначала телеграмму, а потом письмо, уговаривая Бэлль приехать к ним в Вермонт: в их доме много места, а Бэлль, как Дэвид, конечно, помнит, обучалась ремеслу медицинской сестры и без труда найдет там работу. Но Бэлль опасалась обременить Лору, когда у той столько радостных забот, и, помимо того, призналась Эдварду, что хочет покоя, что ей нужно время и место обо всем подумать. Брат с сестрой решили, что Бэлль отправится с Эдвардом в Бостон, где они проведут еще несколько дней у друзей семьи, а потом Эдвард наконец возвратится в Нью-Йорк. Бэлль очень любила этих друзей, а они ее; там она могла обдумать дальнейшую жизнь на холодную голову: она, разумеется, разведется с Мейсоном, в этом сомнений нет, но станет она по-прежнему жить в Манчестере или отправится к сестрам в Вермонт – остается нерешенным. – Видишь, – заключил Эдвард, – поездка получилась совсем не такой, как я ожидал, и все мои добрые намерения разбились о бедствия, постигшие Бэлль. С моей стороны было неразумно – очень, очень неразумно – никак не давать о себе знать, но я оказался так глубоко вовлечен в страдания сестры, что забросил все остальное. Я поступил ужасно, тут нет спора – но надеюсь, что ты меня поймешь. Пожалуйста, скажи, что прощаешь меня, милый Дэвид. Пожалуйста, скажи, что прощаешь.

Готов ли он был к прощению? И да, и нет – разумеется, он сочувствовал Бэлль, но не мог отогнать эгоистичную мысль, что Эдварду ничего бы не стоило найти время и написать ему хотя бы две строчки; что Эдварду следовало так поступить, потому что, если бы он во всем признался, Дэвид мог бы ему помочь. Как – неясно, но он был бы рад предпринять хотя бы какие-то усилия.

Но конечно, говорить так – дело ребяческое и недостойное. – Конечно, – сказал он поэтому. – Бедный мой Эдвард. Конечно, я тебя прощаю. – И был вознагражден поцелуем.

Но рассказ Эдварда еще не закончился. Когда они приехали к друзьям, к Кукам, Бэлль была уже спокойнее и решительнее, и Эдвард не сомневался, что несколько дней в компании Куков укрепят ее дух. Супруги Кук – Сусанна и Обри – были чуть старше Маргарет, Сусанна тоже была беглянкой из Колоний и прежде жила в родительском доме по соседству с Бишопами; дети двух семей росли близкими друзьями. Теперь они с мужем владели небольшой текстильной фабрикой и жили в красивом новом доме возле реки.

Эдвард был рад снова повидаться с Куками – не в последнюю очередь оттого, что Сусанна и Бэлль так любили друг друга; Сусанна была ей как третья старшая сестра. Они уходили в комнату Бэлль и разговаривали там до поздней ночи, пока Эдвард и Обри играли в шахматы в гостиной. На четвертый вечер Обри и Сусанна выказали намерение обсудить с Бишопами важное дело, так что после ужина они все вчетвером переместились в гостиную и Куки объявили, что у них есть новости.

Немногим больше года назад француз, с которым они вели торговлю на протяжении многих лет, связался с ними и сделал им предложение, от которого трудно отказаться: он предлагал превратить Калифорнию в шелкопрядильную Мекку Нового Света. Этот француз, по имени Этьен Луи, уже купил участок почти в пять тысяч акров к северу от Лос-Анджелеса, высадил там почти тысячу деревьев и построил питомники, где можно содержать десятки тысяч червей и яиц. В конечном счете ферма должна стать самостоятельным поселением – Луи уже нанял первых работников, – потом там будут работать сотни семейств, занятые различными сторонами шелководства, от ухода за деревьями, кормления червей, сбора коконов до, разумеется, получения самих шелковых нитей и ткачества. Нанимать будут в основном китайцев, многие из которых остались без средств к существованию после завершения строительства трансконтинентальной железной дороги и не могут ни вернуться домой, ни – вследствие законов 92 года – вывезти с Востока своих близких. Множество из них впали в нищету, разврат, пристрастились, помимо иных дурных дел, к опиуму – Куки и Луи смогут платить им сущие гроши; власти Сан-Франциско, где живет большинство из них, даже помогали Луи отобрать тех, кто готов отправиться на юг. Предполагалось, что предприятие начнет работать ранней осенью.