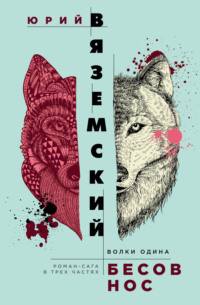

Бесов нос. Волки Одина

Стыдливо покосившись на чемодан, а затем виновато – на Петровича, приезжий горестно воскликнул:

– И теплых вещей у меня нет! Я на рыбалку не собирался! Только в Ленинграде решилось. А у меня ни куртки, ни теплых штанов!

От этого восклицания он вновь закашлялся.

– Мы вам все предоставим. Не вопрос. Вы, это самое, не переживайте, – успокоил его Петрович, когда кашель затих.

– Правда? – благодарно, но тихо, чтобы вновь не закашляться, спросил лысоватый. И, вытянув руку, сделал несколько шагов в сторону Профессора. Но тот на столько же шагов отпрянул назад. Так что приезжий свою протянутую руку подал не ему, а Драйверу, и представился:

– Митя.

– Петрович. Меня здесь так называют, – радостно приветствовал приезжего карел и несколько раз сотряс ему ладонь, так что тот поморщился и свободную руку прижал к пояснице. А потом шагнул к Профессору, протянул ему руку и повторил:

– Митя.

Сенявину уже некуда было отступать – за его спиной находилась стена длинного дома. А посему он резко взмахнул обеими руками и в наигранном изумлении воскликнул:

– Ну я же не могу так обращаться к почтенному человеку, который старше меня! У вас ведь, наверное, и отчество имеется. Митя, как я догадываюсь, это – Дмитрий?

Своего Сенявин добился: «Митя» остановился в нескольких шагах от него и протянутую руку опустил.

– Мы, как я понял, будем вместе рыбачить, – заговорил он. – А мне и моей маме никогда не нравилось имя Дмитрий. Меня и в детстве и потом звали Митей. Даже отец стал меня так называть. Хотя поначалу ему, как и вам, больше нравилось имя Дмитрий.

– Очень приятно, что мы хотя бы некоторое время совпадали в… в предпочтениях с вашим батюшкой, – игриво продолжал Сенявин. – А как его величали, вы нам не подскажете?

– Аркадий Николаевич Сокольцев, – просто ответил больной, то ли не чувствуя, что над ним подшучивают, то ли не обращая внимания на это обстоятельство.

– Вот и славно! – обрадовался Профессор. – Стало быть, мы теперь можем полностью восстановить картину. И вы, если только не носите фамилию вашей матушки, должны быть Дмитрием Аркадьевичем Сокольцевым. Я не ошибся?

– Не ошиблись. Я ношу фамилию отца, – сказал Дмитрий Аркадьевич и так широко улыбнулся, что лоб его весь покрылся морщинами.

– И я, представьте себе, тоже ношу фамилию своего отца, – с напускной торжественностью объявил Сенявин и представился, непременно с «профессором», но на этот раз не уточняя, как правильно произносить вторую букву в его фамилии.

– Мне не повезло в электричке. Но, я вижу, очень теперь повезло, – объявил великовозрастный Митя и пояснил: – Вы такой веселый и остроумный человек.

Судя по тому, что Профессор выставил вперед правую ногу и правая его рука начала подниматься, он таки решился протянуть руку Дмитрию Аркадьевичу. Но как раз в это время Сокольцев снова закашлялся, и рукопожатия не состоялось.

Все вошли в дом, миновали мастерскую. Дмитрий Аркадьевич передвигался почти без затруднений и только на ступеньках и перед порогами морщился, хватался за поясницу и осторожничал с постановкой ног. Когда же оказались в центральном зале, Сокольцев вдруг будто испуганно воскликнул: «Это что, лонгхюс?!» – причем, слово это было произнесено не на английском, а, скорее всего, на одном из скандинавских языков. И далее принялся разглядывать помещение, совсем не интересуясь висящим на южной стене разнообразным рыболовным инструментарием, но внимательно изучая скамьи, лежавшие на них подушки, устройство очага и дымоход над ним. Причем видно было, что этот неожиданный интерес обходится Сокольцеву достаточно болезненно. Так, когда Митя наклонился к одной из подушек, чтобы ее поближе исследовать, то потом с трудом мог разогнуться. А когда задрал голову, дабы разглядеть нечто привлекшее его внимание под крышей зала, вновь закашлялся.

Петрович с прежним напряженным вниманием следил за каждым движением нового гостя, не выпуская из руки его чемодана.

Профессор же сначала выразил на своем величавом лице недоумение, а затем, стараясь придать голосу давешнее игривое настроение, спросил:

– А вы кем будете по профессии, Дмитрий… э-э… Аркадьевич?

– Конечно, стилизация… Но неплохая, – через некоторое время произнес Сокольцев, изучая одну из подушек и, похоже, не слыша к нему обращенного вопроса.

Тогда Сенявин спросил громко и требовательно, уже с откровенно насмешливой ухмылкой на лице:

– Вы, часом, не историк, коллега?

Этот вопрос Митя расслышал, обернулся и сказал:

– Нет, боже упаси.

– Почему «боже упаси»? – заинтересовался Профессор.

– Я их боюсь.

– Боитесь историков? Интересно, почему? – Андрей Владимирович перестал улыбаться.

– У них, у историков, строгий взгляд, – тихо объяснил Сокольцев. – Вот как у вас теперь. Вы ведь историк?

– Да, я историк. По крайней мере, был им лет тридцать, – строго произнес Сенявин и, стараясь смягчить тон, добавил: – Вы, однако, на мой вопрос не ответили.

– Какой вопрос?

– Вы-то кто будете по профессии?

Митя виновато улыбнулся и некоторое время молчал, а потом заметил:

– Это сложный вопрос.

– Не понял вас.

– Если честно, я тоже. Видите ли… – начал было Сокольцев и умолк, глядя куда-то мимо Профессора.

– Не хотите говорить – не надо, – через некоторое время тихо и как будто обиженно резюмировал Сенявин.

Митя хотел ему возразить, но закашлялся. А Петрович воспользовался его кашлем для того, чтобы отобрать у гостя подушку, взять его под руку и проводить в комнату.

Митю разместили в первом «алькове» со стороны мастерской.

Профессор ушел в свою комнату и больше из нее не выходил.

Телеведущий с прогулки не возвращался.

…Минут через десять или через двадцать, покинув свой «альков» и сделав несколько кругов по залу, Митя вышел из лонгхауза и, прижав обе руки к пояснице, направился в сторону ворот.

Шел он довольно резво, но почти той же походкой, какой ходит Эркюль Пуаро в известном телесериале с Дэвидом Сюше в главной роли.

Как только Сокольцев приблизился к воротам, они стали медленно раскрываться.

Митя обернулся, будто искал того, кто эти ворота для него раскрыл, но никого не увидел.

Митя вышел с территории и через несколько шагов остановился.

Белые ночи были в самом разгаре.

Метрах в ста от ворот виднелся причал, у которого стояли три рыболовных катера.

В полукилометре от берега высился туман. Он именно высился, а не стлался, так как соединял озеро с небом и гигантской белой стеной медленно надвигался на берег. Чем ближе он наплывал, тем становился плотнее.

Митя смотрел на туман и не сходил с места.

Когда же стена из тумана подошла к берегу и скрыла причал, Митя закашлялся.

Дальше туман не пошел и через некоторое время стал отступать. Вернее, стал опадать сверху и расползаться по сторонам.

И вот в середине этой стены или занавеса образовался просвет, в котором открылось озеро. Но не у берега – берег еще плотнее прикрыла разорвавшаяся и медленно оседавшая холстина тумана. В просвете развернулась и расплылась серо-багряная водная рябь, подсвеченная закатившимся северным солнцем.

На ряби возник, будто нарисовался, корабль.

Носовой его штевень украшала золоченая волчья голова.

На носу, обитом толстыми железными листами, стояли Берси Сильный, Бьерн Краснощекий, Торлак Ревун, Глам Серый, Грим Копченый, Свейн Рыло, Кетиль Немытый и Рэв Косой.

Возле мачты, на верхушке которой сидели позолоченные вороны, стояли Отар Служанка, Бадвар Зашитый Рот, Коткель Одним Ударом, Халльдор Павлин, Храфн Злой Глаз, Эрлинг Добрый, Торгрим Умник и Ульв Однорукий.

На высокой кормовой надстройке возле черного шатра стоял Эйнар сын Квельдэйнара, владелец корабля и хевдинг в своей команде, а рядом с ним Логи Финн, Торир Длинный Кеннинг и Гейр Брюхотряс.

Рулевым был Сигват Обидчивый.

Гребцами командовал Флоки Олень.

Корабль назывался «Волк», и его нос, как уже было сказано, украшала волчья голова.

За Волком как будто шел еще один корабль. Но он был слишком далеко, чтобы его можно было разглядеть, и туман от него пока не отступился.

Митя, однако, и первого корабля не видел. Закашлявшись, Сокольцев тут же вернулся на базу. И ворота за ним закрылись еще до того, как в тумане образовался просвет.

Глава вторая

Сага об Эйнаре

I

Жил человек по имени Эйнар, по прозвищу Квельдэйнар. Отцом его был Храпп, дедом Хрут, прадедом Хрольв.

Хрольв, прадед Эйнара, был человеком громадного роста и поразительной силы. У него был широкий лоб, густые сросшиеся брови и огромная нижняя часть лица, подбородок и скулы – широченные. При этом лицо его было на редкость бледным. Он был задумчивым и молчаливым, не любил домашних животных, но дружил с дикими зверями и никогда на них не охотился. Когда случалось ему глубоко задуматься, как рассказывают, одна бровь у него опускалась до скулы, а другая поднималась до корней черных волос.

Рассказывают также, что однажды летом, на праздник Бальдра Светлого, на закате солнца Хрольв решил прогуляться по берегу моря на мысе Свартнес. А там есть большой камень. И вот, идет он мимо того камня, и видит: камень как будто раскрылся, и перед входом в него стоит карлик. Карлик этот позвал Хрольва, предлагая тому войти, если он хочет встретиться с Одином. Хрольв вошел в камень, а тот сразу закрылся, и Хрольв из него так никогда и не вышел.

II

У Хрольва было двое сыновей, Эйвинд и Хрут. Про первого в саге больше ничего не говорится. А про Хрута надо сказать, что внешне он был безобразен. Роста среднего, голова маленькая и узкая, а плечи могучие и руки толстые и волосатые, как у медведя. Шеи у него почти не было. Ноги короткие и словно дубовые пеньки. Одни люди прозвали его Медведем, а другие называли его Полутроллем, потому что отца его, Хрольва, особенно после того, как он исчез в камне, стали считать не человеком, а троллем. Ну а сынок его, стало быть, Полутролль, так как ростом он был вполовину своего отца. При этом у Хрута Полутролля, Хрута Медведя, волосы были цвета волчьей шерсти.

Мало того что урод – Хрут был задирист, вспыльчив и в гневе свиреп. Люди терпели от него немало обид, но связываться с ним боялись. При внешней неповоротливости он был ловок и быстр.

На пирах он всегда напивался до рвоты и безобразничал. Но в трезвом виде слыл большим мастером в работах по железу и дереву.

Богов никаких не чтил, и однажды во время осеннего жертвоприношения вместо того, чтобы принести на холме рядом с усадьбой жертвы альвам, справил там нужду, заявив, что альвы ему надоели и он хочет прогнать их. Альвы, разумеется, покинули холм, но с той поры на Хрута посыпались разного рода неприятности.

Рассказывают, что перед смертью Хрут собрал своих домочадцев и объявил:

– Когда я умру, то такова моя воля, чтобы мне вырыли могилу в дверях дома и чтобы я был погребен стоя под порогом. Так я смогу лучше следить за моим хозяйством.

Волю его не выполнили, благоразумно решив, что если с ним худо было иметь дело, когда он был жив, то еще хуже будет с покойником. Похоронили его у камня, в котором исчез его отец. Но Хрут часто вставал из могилы и безобразничал на крыше дома, в хлеву и на конюшне, пугая людей и калеча скот. После того, как он до смерти изломал одного из пастухов, тело Хрута выкопали из могилы и отнесли в такое место, где реже всего проходили скот или люди. Хрут некоторое время не появлялся, но потом снова стал наведываться на хутор и в деревню, хотя и реже чем прежде. Так что люди из деревни возмутились, пришли на Свартнес и пригрозили, что если родственники обнаглевшего покойника не примут должных мер, они сожгут его на костре, а его пепел бросят в море. Тогда родичи Хрута снова вырыли его, связали ему большие пальцы ног, отрубили голову и приложили ее к ляжкам, вырезали на могильном камне руны, могилу же обнесли каменной стеной, такой, чтобы мертвец не мог через нее перелезть, вырыли вокруг ров и напустили туда воду. Тогда наконец Хрут угомонился.

III

Два сына остались после Хрута, Эйрик и Храпп. Эйрик, когда даны впервые отправились грабить фризов и франков, примкнул к викингам и назад не вернулся. Храпп же остался вести хозяйство на Свартнесе.

Храпп был на редкость красив, и лицом, и статью. На своего отца он совершенно не походил и красоту унаследовал от матери, о которой в сагах ничего не говорится. Лишь черные волосы, как считали многие, его портили. А также то, что взгляд его прекрасных глаз был слишком острым, и страшно было смотреть ему в глаза, когда он гневался.

Рассказывают, что однажды во время охоты он повстречался с двумя валькириями. Они резвились в реке, оставив на берегу свое лебяжье оперенье. Заметив охотника, одна валькирия успела подхватить крылья и улетела, другая же замешкалась, как говорят, пораженная красотой молодого человека, и тот не дал ей улизнуть, забрал оперенье и заставил деву остаться на земле и стать его женой. Звали красавицу не то Эльрун, не то Эльвит, не то Гендуль – люди по-разному рассказывали. И многие верили, что такое действительно могло произойти.

Жена родила Храппу двух сыновей. А через девять лет бесследно исчезла. Когда Храппа спрашивали, куда он спрятал свою красавицу-жену, он обычно загадочно улыбался и укоризненно качал головой. А однажды, остро глянув в лицо назойливому соседу, так что у того затряслись поджилки, сурово ответил:

– Она отрастила крылья и улетела. Ты лучше о своей жене любопытствуй.

Храпп был не менее искусным кузнецом, чем его отец. Но после смерти Хрута он ни разу не переступил порога его кузни. Он велел построить новую кузню на берегу залива, на опушке леса, неподалеку от камня, в котором, по преданию, исчез его дед.

Рассказывают, что однажды вечером, когда другие люди легли спать, Храпп вышел на берег, столкнул в море лодку с шестью скамьями для гребцов и поплыл на ней к острову посредине залива. Там опустил за борт якорный камень, а сам бросился в воду, нырнул, поднял со дна большой валун и положил его в лодку. Затем вернулся на берег и перенес камень в новую кузницу. На нем он стал ковать.

Все это случилось вскоре после того, как исчезла его жена. И надо сказать, что камень этот огромный, и теперь его не поднять и вчетвером. А Храпп, насколько известно, никогда не отличался особой силой.

IV

Вот какими были прадед, дед и отец Квельдэйнара, Вечернего Эйнара. Все – темноволосые. Все предпочитали носить черные одежды, даже по праздникам. И поговаривали, что мыс, на котором стоял их хутор, именно поэтому назывался Свартнес, Черный Мыс.

Некоторые соседи и хутор называли Черным, но в народе он был больше известен как Хутор Дымов. В этих местах ветер чаще всего дует со стороны моря, и тогда над хутором стелется дым от кузни. А ведь и Храпп, и отец его Хрут были кузнецами и очень любили свою работу.

Хутор Дымов находится на Черном Мысе, в трех днях пути от города Рибе, в стране, которая называлась и теперь называется Данией.

Эйнар был старшим сыном Храппа. После смерти отца он взял в свои руки хозяйство и с гордостью стал называть себя одальбондоном, йорд-дроттом и лавардером, то есть хозяином усадьбы, землевладельцем и господином своих рабов. У него было с десяток рабов и столько же разного рода наемных работников. У него были быки и коровы, козы и овцы, гуси и утки.

Особой заботой хозяина пользовались кони. Он разводил разных коней: боевых, для игр и для повседневья. Все они приносили Эйнару неплохой доход: боевые кони были непугливы, игровые чаще других одерживали победы, а путевые лошади никогда не подводили в дороге.

И все же главным делом Квельдэйнара было кузнечное ремесло. Большую часть времени он отдавал этому занятию и любил повторять, что великий герой Сигурд был кузнецом и гордился этой тяжелой работой.

Серебро у Эйнара было свое, бронзу ему привозили из Хедебю, а железо – из Смоланда.

Пожалуй, в кузнечном мастерстве Эйнар превзошел и своего деда Хрута, и своего отца Храппа. Многие называли его мечи лучшими в Дании. Квельдэйнар обычно соглашался с этим утверждением, но иногда прибавлял, что многие фризы и франки делают мечи не хуже, а некоторые и лучше его мечей.

Он был не только знаменитым оружейником. Его обручья и запястья, кольца и перстни, фибулы и пряжки на рынке в Рибе продавались по самой высокой цене. Все, к чему прикасались его руки, становилось драгоценностью. Однажды простой бронзовый пинцет он украсил головой Одина и двумя обращенными друг к другу птичьими головами. Работа была так искусно выполнена, что у воронов были видны отдельные перья, а у бога левый глаз вроде как заплыл и ослеп.

В другой раз он всех поразил своей прозорливостью. Кто-то хвалился золотым кольцом, которое он за большие деньги купил на рынке. Все восторгались и щелкали языками. А Эйнар, покрутив кольцо на ладони, сказал, что в кольце есть обман. И точно: когда наконец решили проверить и кольцо разломили, оказалось, что внутри него медь.

К тому же Квельдэйнар был скальдом, и многие его стихи помнят до сих пор, а некоторые даже приписывают себе более поздние поэты. Например, вот эти:

Кузнецу поднятьсяНадо утром рано.К пламени мехамиВетер будет позван.Звонко по железуМолот мой грохочет,А мехи, как волки,Воя, кличут бурю.Казалось бы, рачительный и зажиточный хозяин, умелый мастер и достойный человек. Но доброй славе Эйнара сына Храппа мешало не одно, а сразу несколько обстоятельств.

Начать стоит, пожалуй, с того, что волосы и борода у него были черными, как смола, а черноволосых людей всегда опасаются и не доверяют им.

Добавить к этому надо, что своего младшего брата Хорика Эйнар выжил с хутора, и тот вынужден был отправиться служить конунгу Годфреду.

С соседями Эйнар старался не ссориться, но в гости к себе никогда не приглашал, в деревенских жертвенных пирах участвовал очень редко, а когда садился за общинный стол, то не пил ни пива, ни браги, что, понятное дело, вызывает в сотрапезниках неудовольствие и подозрения.

На рынке в Рибе Эйнар часто затевал ссоры с другими торговцами, как правило, с фризами, которых, как мы помним, хвалил, но с каждой похвалой, похоже, все сильнее их недолюбливал, и стоило ему увидеть мечевщика-фриза, как он сразу затевал ссору, перераставшую в драку. До смертоубийства дело ни разу не дошло, но несколько раз Эйнару пришлось платить виру за членовредительство. Рассказы об этих проделках распространялись по всей округе, как огонь по сухой траве.

Но больше всего доброй славе кузнеца вредило то, что утром и днем он был одним человеком, а к вечеру становился другим. Днем, когда он обычно принимал заказы, Эйнар был насмешливым, но разговорчивым. К вечеру же суровел лицом и будто еще сильнее чернел волосами и бородой. Взгляд становился мутным, движения то слишком медленными, то чересчур резкими. У него было два помощника в кузнечном деле. С одним он работал только днем, с другим – вечером и часто за полночь. Именно вечером и ночью Эйнар делал свои лучшие работы. И ночной его напарник человеком был не менее зловещим, чем его хозяин-кузнец, каким он становился по вечерам. Никто из соседей не знал в точности, кем этот напарник приходился Эйнару: рабом, вольноотпущенником, наемным работником, дальним родственником. Никто не знал его имени. Никому толком не удавалось рассмотреть его лица, потому что он появлялся на хуторе только в сумерках и лицо его всегда было скрыто под серым капюшоном.

Потому и прозвали его Серым, а Эйнара сына Храппа – Квельдэйнаром, Вечерним Эйнаром. И тут же припомнили Эйнару и его деда Полутролля, живого мертвеца, и прадеда, ушедшего в камень, а также исчезнувшую мать, якобы валькирию. Тем более, что сам Эйнар всегда поминал свою мать недобрым словом, когда наступали засушливые дни; ведь даже детям известно, что за дожди и утреннюю росу отвечают валькирии.

VI

Про жену Эйнара тоже ходили недобрые слухи. Поговаривали, что ее бабушку по отцу изнасиловал медведь. Через девять месяцев после того случая она родила сына, которого нарекли Бьерном. А от него родилась девочка, которую Бьерн назвал Берой, дескать, потому что и сам он происходил от медведя, и его дочери дедом приходился медведь.

На этой самой Бере и женился Эйнар сын Храппа.

Правду сказать, ничего медвежьего в Бере не было. Росту она была невысокого. Волосы у нее были светлые, очень красивые и такие длинные, что могли закрыть ее всю. Тихая, молчаливая, она никогда не перечила мужу, была предана ему и в большом, и в малом.

Бера родила Эйнару троих детей – двух мальчиков и одну девочку. Но все они умерли в младенчестве. И это несмотря на то, что перед каждым рождением Бере, по ее рассказам, во сне являлись норны из светлых альвов, выпрядали красивые нити и пророчили долгие годы жизни ее детям.

Три раза сны обманывали бедную женщину. Первый мальчик умер почти сразу, девочка умерла через три дня, второй сын – через девять дней.

Люди жалели Беру, и после смерти третьего ребенка даже самые злоречивые не вспоминали больше ни про медведя, ни про проделки Квельдэйнара, отца ребенка. Лишь грустно вздыхали, качали головой, и кто-то сказал:

– Что ж, видно, ничего не поделаешь. От судьбы не уйдешь.

VII

Перед рождением четвертого ребенка к Бере во сне снова пришли светлые норны, стали выпрядать длинные нити. Но следом явилась черная женщина, из рода темных альвов, прогнала светлых, объявив их обманщицами, нити их разорвала и унесла с собой.

На следующий день Бера родила мальчика.

Рассказывали, что в тот день на море был необычайный туман – он будто стена воздвигся от моря до самого неба и то надвигался на берег, то отступал.

Новорожденного, как положено, положили на пол и пошли искать отца.

Тот пришел, взглянул на младенца и говорит:

– Зачем оторвали меня от работы? Этот тоже умрет.

Бера открыла глаза и тихо сказала:

– Надо дать ему имя.

– Я уже трижды давал. Надоело, – сказал Эйнар и вышел из дома.

Но Бера, с трудом поднявшись с ложа, взяла младенца и пошла за мужем. Догнав его по дороге в кузню, снова тихо и ласково попросила, чтобы отец нарек сына. Эйнар остановился, отодвинул край пеленки, взглянул на спящего.

– Прежние были светлыми. Этот черный. Даже если выживет, едва ли из него выйдет что-нибудь путное, – проворчал Эйнар и зашагал дальше.

Еще раз надо сказать, что Бера всегда беспрекословно слушалась мужа.

Но тут она увязалась за ним, вошла в кузницу и встала у двери с младенцем на руках.

Уже наступил вечер, и в кузне раздувал горн тот самый работник, которого в народе прозвали Серым.

Эйнар, будто не замечая жены, принялся за работу.

Прошло немало времени. И Бера вдруг говорит, как обычно, тихо и ласково:

– Если ты не дашь мальчику имя, ты никогда больше не ляжешь в мою постель и придется тебе спать вот с этим Серым.

Дело, как сказано, было вечером, и Эйнар уже стал Вечерним Эйнаром. Мутным взглядом посмотрел он на жену, отшвырнул лезвие меча, над которым работал, взял маленькую заготовку и скоро сделал из нее молоточек Тора. Остудив изделие, он зачерпнул воды, облил голову младенца и сказал:

– Я, Эйнар сын Храппа, признаю этого младенца своим сыном и нарекаю его Эйнаром.

Тут помощник Эйнара, Серый, решил подать голос и сказал:

– По отцу называют, если отца уже нет в живых.

– Моего отца Храппа нет в живых и его именем я нарек своего первого сына. Его тоже не стало в живых. Хрутом, именем деда, я назвал второго своего сына. И он скоро умер… Эйнар сын Эйнара. Что тебе тут не понравилось?

– Смотри, как бы этот новый Эйнар не свел тебя в могилу, – сказал Серый.

– Смотри, как бы я не выгнал тебя из кузницы за глупые речи, – ответил Квельдэйнар, и одна бровь у него поползла вверх к волосам, а другая стала спускаться на скулу, как это, по рассказам, случалось с его прадедом Хрольвом, а у Эйнара редко бывало, очень редко.

Никакого пира по случаю рождения сына отец не устроил.

VIII

Соврал сон. Крепким ребенком рос младший Эйнар. В три года он был таким же рослым и сильным, как другие мальчишки в шесть-семь лет. Он рано стал говорить и говорил складно, но когда играл с другими детьми, был необуздан. Он постоянно дрался. Люди стали говорить, что из-за его характера с ним будет трудно сладить.

С каждым годом он становился все более похож на отца, но волосы у него светлели.

До трех лет отец не обращал на него никакого внимания. А мать души в нем не чаяла, прощала ему все проказы и чуть ли не гордилась ими. Ребенок же, судя по всему, не испытывал к своей матери никаких нежных чувств и кричал на нее, когда ему что-то было нужно, а ему не давали.