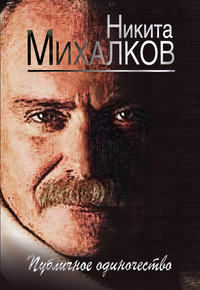

Публичное одиночество

Мы, россияне, в глубинной своей сути не славянофилы и народники (как принято думать) и не западники (как бы того ни хотелось многим).

Мы – евразийцы. Люди, для которых священно творческое значение самодержавной личности, в том числе и в области хозяйственной; люди, которым чужд уравнительный экономический коллективизм; люди, которые помнят свою историю, любят свою землю, для которых всегда служила опорой Русская православная церковь.

Мы не задворки Европы, мы – ворота в Азию… (I, 41)

ЕВРАЗИЯ

Евразия-Россия

(1992)

Мы единственное в своем роде государство, определяемое геополитическим пространством, – не Европа, не Азия, а Евразия, которая включает в себя все, свойственное и тому и другому.

Поэтому я считаю, что единственная организующая центростремительная идея – это движение национального самосознания к континентальному евроазиатскому самосознанию. Центростремительность этой идеи я вижу в том, что она ведет к соединению в Союз суверенных евроазиатских государств.

Это избавит другие народы от набившей оскомину идеи «старшего брата», а с другой стороны, это опять же поставит в центр ту самую Россию, вокруг которой собирались государства, искали у нее защиты, хлеба, возможности развивать свою культуру и при посредстве русского языка вливаться в общемировое единство и мировую культуру… (II, 25)

ЕВРЕИ

(1998)

Недавно меня в очередной раз назвали великорусским шовинистом, сиречь – антисемитом.

Прикажете доказывать, что это ложь, ерунда?

Прежде чем писать, задумались бы: если я такой ярый антисемит, стал бы приглашать на IV съезд Союза кинематографистов главного раввина России, да еще и давать ему слово?

Давно понял, что наиболее действенный способ борьбы с хулой и клеветой – не реагировать на провокации. Я никого не вызываю в суд или на дуэль.

Это страшно распаляет моих критиков…

Предпочитаю разговор открытый, прямой.

Если же спор идет на уровне: «Вы не любите евреев», то… не стану же я бить себя в грудь и доказывать, что я обожаю их!

Для меня нет национальностей, я любого назову братом, если человек чувствует, любит, хочет понять мою страну, готов помочь ей. А Иван Иванович Иванов окажется полным говном, если равнодушен и высокомерен к России.

Дело отнюдь не в фамилии или в пятой графе. (I, 71)

(2001)

Я никогда не ставил мои отношения с людьми в зависимость от их национальности.

Любой, кто любит, ценит и уважает мою страну, ее культуру, историю и традицию – мой брат, кто бы он ни был.

Исаак Левитан был евреем, но я не знаю, кто бы еще из русских художников мог так слиться с русским пейзажем, так его почувствовать, так полюбить, так передать эту любовь зрителям.

Марк Шагал тоже был великим художником и тоже был евреем, тоже жил в России, на его холстах отображены образы его снов, его ощущений. Шагала я чувствую меньше, чем Левитана, но это вовсе не значит, что я против евреев.

И вообще, есть смешная шутка: «У каждого русского есть свой еврей, за которого он любому голову прошибет».

Я не люблю излишества и дурновкусия, не люблю крикливости и ложной многозначительности, не люблю вызывающего всезнайства и всеразъедающего сарказма.

Меня раздражает хамство и упивание безнаказанностью за него, но эти качества присущи не народам, а отдельным особям, причем независимо от их национальности. (II, 36)

(2009)

Интервьюер: Говорят, Вы евреев не любите – это так?

Вопрос замечательный!

Мне это Марк Рудинштейн поведал и еще несколько человек…

Рудинштейн не любит меня, а я не очень жалую его, но не потому, что он еврей, а потому что жулик. Этот деятель должен был отдать мне денежный приз за какой-то из его фестивалей – уж не помню, какой, и не отдал, но дело не в этом, я не потому отношусь к нему достаточно иронично.

Знаете, для меня русский – любой, кто любит и чувствует мою страну, кто знает ее и хочет быть вместе с ней и в горе, и в радости. Любой!

Вот Левитан – еврей?

Как посмотреть…

Да вот так, как Вы меня про евреев спрашиваете.

На холсты бросишь взгляд – русский…

Вот и ответ на ваш вопрос.

Глупо пытаться доказывать, как некоторые, что у меня куча друзей-евреев, – это идиотизм полный! Для меня такого понятия нет вообще, как и внутреннего отторжения, свойственного антисемитам. Но это же существует, и не зря в России поговорочка такая гуляет: «Нос горбат, живет Арбат, много зарабат». Это же из народа идет. А ругать евреев за то, что они умнее, глупо, лучше самому учиться.

Понимаете, разрушать мечеть вместо того, чтобы рядом построить храм, нелепо. Меня созидание интересует, а не возможность занять чье-либо место, и если человека берут на работу потому лишь, что он еврей, или не берут по той же причине, это одинаково глупо и пошло. Все-таки если он может выполнять поставленные задачи, работать на дело, которым занимается, и на страну, нет разницы, какой он национальности.

Проблема в том, что это для определенной категории людей как раз самое удобное оправдание. Вот, допустим, Вы говорите, что меня многие ненавидят.

Почему?

Да потому, что я, Михалков, якобы не люблю евреев, а доказательств никаких нет. Если я дал по морде хаму, а тот оказался евреем, это не значит, что мне евреи не нравятся Я терпеть не могу хамов, и тут ничего не поделаешь. С тем же успехом могу дать и киргизу, и русскому, но кое-кто сразу же под свою ненависть некую базу подводит: «Аа-а! Ну понятно…»

Посмотрите картину «12» и поймете, люблю я евреев или нет. (I, 137)

ЕВРОПА

Европа и Россия

(1994)

Дело в том, что сегодня многие, если не большинство, из наших политиков с радостью (я не сомневаюсь в их наивной искренности) оперируют неким стандартным набором политико-исторических постулатов, оправданных на уровне европоцентристского мышления.

Короче говоря, проводится мысль о том, что в перспективе мы должны и обязаны жить как в Голландии, Англии, Финляндии, США.

В этом нет ничего предосудительного, если бы не одно обстоятельство – мы никогда не будем жить, как в Голландии, Англии и так далее.

Мы будем жить как в России.

Между тем иллюзия европейской модели существования нашего государства становится сегодня государственной доктриной, и я предвижу очередной грандиозный крах и грядущий коллапс, когда российский организм «переварит» это очередное заблуждение нашей увлекающейся интеллигенции.

Все это уже было в нашей истории, и, откровенно говоря, наш опыт социалистического преобразования страны был, по сути дела, процессом переваривания российским организмом европейских догм эгалитаризма и утилитаризма, идей «свободы, равенства, братства»…

То, что сегодня нас подталкивают к еще одной европоцентристской схеме общечеловеческого счастья, некой единой модели, меня, во всяком случае, тревожит. Я мог бы вспомнить немало предостережений, произнесенных на сей счет (Ф.М. Достоевский, К.Н. Леонтьев, Н.Я. Данилевский, Ю.Ф. Самарин), но из множества сошлюсь на Ф.И. Тютчева: «Нам известно идолопоклонство людей Запада перед всем, что есть форма, формула и политический механизм. Идолопоклонство это сделалось как бы последней религией Запада»… (I, 62)

Единая Европа

(2005)

Европа думает, что если пятнадцать стариков объединятся, то получится один молодой. Это будет хороший дом, но для престарелых.

Почему у них не проходит референдум по объединению? Потому что сопротивляется культура…

Интеллектуальный Макдоналдс – не лучшее место для общения. Индивидуальность есть основа всего – культуры, народа, истории. (I, 118)

ЕДА

(1992)

Обратите внимание – люди перестали красиво есть.

Они, как правило, не знают, что это такое. Они в течение многих лет настолько заняты поисками собственно еды, что уже не стоит вопрос о том, что это за еда, как она приготовлена, как подана – в кастрюльке и на кухне или с салфеткой и в столовой.

Эстетика и форма, а в результате и содержание потеряли свой смысл.

Важно – не быть голодным… (I, 45)

(2005)

Надо признаться сразу – поесть я люблю. Как всякий русский, который не может обойтись без доброго застолья так же, как и без быстрой езды. Однако трудно сказать в двух словах почему…

Конечно, наша трапеза не лишена гурманства. Что может сравниться с удовольствием перекатывать во рту нежнейшую сёмужку или вдыхать аромат молодого картофеля, густо сдобренного петрушкой и зеленым луком.

Но все же главное в русской трапезе – это радость собрать за столом, вкруг себя «чад и домочадцев», родичей и друзей и просто гостей, пусть даже и незваных – тех, кого послал Господь отобедать под твоим кровом.

Наш застольный разговор беспорядочен и шумен, и чреват подчас нешуточным спором. Заграничные визитеры видят в этом небрежение к еде. У них, быть может, и да. Но у нас – отнюдь. Потому что в глубинных недрах нашей культуры более чем где бы то ни было еще сохранился изначальный смысл трапезного обряда, не имеющий ничего общего с чопорным «застольным этикетом».

У нас обед, как и тысячелетия назад, сплочает души, близит сердца, единит нашу жизнь.

Замечательно сказал когда-то Чехов: «Люди обедают, только обедают, а между тем строятся их жизни и разрушаются их судьбы». Как точно и тонко. Вся чеховская драматургия в этих словах. Вся ее потаенная глубина и изысканность. (XV, 17)

ЕЛЬЦИН

(1991)

Интервьюер: Что Вы думаете о Ельцине и его команде?

Мое отношение к Борису Николаевичу Ельцину складывалось по-разному, причем не в силу того, выигрывал он или проигрывал…

Во-первых, во всех своих поступках – он мужик, что очень важно. Я чувствовал, как в моменты опасности адреналин у него срабатывал отнюдь не в сторону быстрого свертывания своих идей и тихого ухода в сторону.

Во-вторых, он хорош собой, что немаловажно для политика такого ранга, и красив в своих поступках, которые вызывают огромное уважение. (I, 38)

(1994)

Я Борису Николаевичу Ельцину, когда мы с ним встречались по поводу Фонда культуры, сказал:

«Борис Николаевич! Я – не кузнечик. Я не прыгаю с одной стороны дороги на другую. Я хотел бы Вам сказать, что не любить большевиков – это еще не значит любить Россию. Вы собираете вокруг себя людей по принципу: ты их не любишь – иди сюда. Но когда кончится время «не любить», может выясниться, что не любили-то вы все вместе одно и то же, а вот любите вы совсем разные вещи. И тогда неизвестно – чем же эта всеобщая нелюбовь закончится, ибо в России объединяться по принципу «нелюбви» – это самый пагубный путь для страны».

Только хаос может родиться из всеобщей «нелюбви». (XI, 1)

(1996)

Сегодня я буду поддерживать Ельцина. И только.

Это его крест. Ему нет альтернативы. Ни один государь в России не отдавал страну тем, кто громче кричит. Ельцин обязан готовить себе замену. Он многое сделал, но не могу сказать – хорошо. Да, ему разрушать интереснее, чем строить. Но сейчас мне кажется, он начинает многое понимать, на своих же ошибках учится.

Я убежден, что он не может уходить со своего места, пока не завершит того, что начал. Иначе все рухнет и развернется обратной кровавой стороной…

Это его крест.

Значит, нужно помочь ему донести его до конца… (I, 66)

(2001)

Про Ельцина можно говорить разное, но очень многие ошибки можно ему простить за одно лишь последнее выступление в новогоднюю ночь.

Потому что как раз этот поступок Ельцина и был реальной тенденцией к преемственности власти. Он не позволил подкинуть страну на «орла-решку» – кто поймает.

Это принципиально важно. (I, 83)

(2005)

Интервьюер: Коржаков заявлял, что Ельцин в 1996-м стал президентом благодаря Вам, после того как Вы проехали по двадцати шести регионам страны с агитацией.

Наверное, это правда!

Не помню процентов и рейтингов, но мы действительно много сделали для того, чтобы тогда победил Ельцин. Несмотря на то, что у меня сложное отношение к нему.

Как и у него ко мне, я знаю…

Но в тот момент, я думаю, это было единственным приемлемым выходом. Если б не выбрали Ельцина, было бы хуже.

Вот Вы говорите, что у него было к Вам сложное отношение. А чем Вы ему не нравились?

Он был недоволен моей дружбой с Руцким.

Да… Тогда, как бы это было ни тяжело и, в общем, боязно – я все-таки публично не отрекся от Саши Руцкого.

А если б я поступил иначе, если б отрекся?

Я не знаю, как бы мне пришлось это самому себе объяснять. Если б я поступил иначе, мне было б намного трудней…

Вы Ельцину сказали, что если бы в октябре 1993-го были в Москве, то обязательно были бы с Руцким в Белом доме.

Да.

И тем не менее через несколько месяцев после этого заявления Вам дали Госпремию.

В общем-то, это в определенном смысле характеризовало Ельцина.

Не знаю, была ли это его инициатива – дать нам Госпремию. Но то, что он не отложил нашу картину в сторону в связи с нашими отношениями, характеризует его как человека, который умеет подниматься над собственными обидами. (II, 49)

(2010)

Интервьюер: Ельцин для Вас был, я так понимаю, чужим…

Скорее я был Ельцину чужим…

Мы в разных весовых категориях были, чтобы его можно было назвать «чужим». Я видел его всего три раза в жизни. Чужим был я, это было подогрето его окружением, меня называли руцкистом и так далее… (I, 147)

ЕСЛИ БЫ…

(2010)

Не люблю сослагательное наклонение. Стараюсь не оглядываться назад, прокручивая разные сценарии событий: «Вот если бы тогда иначе сложились обстоятельства, или я бы поступил по-другому, или пришел бы другой человек…»

На все воля Божья.

Правда, я часто повторяю: «Если Господь управит». Но эти слова направлены не в прошлое, а в будущее – как попытка смирения. Могу повторить гениальные слова Юза Алешковского: «Свобода – это абсолютное доверие Богу». (XV, 46a)

Ё

Ё…

(2010)

Ненормативная лексика – это тоже русский язык. Но бывает, что такие слова – просто грязный, вонючий сор. А бывает, как у нас в финале «Цитадели», когда русская старуха, которую играет Инна Чурикова, говорит полоумному немцу (она его приютила и теперь готова быть расстрелянной вместе с ним): «Ну, ё… твою мать! Я же тебе говорила! Зачем палкой, б…, вышел махать!»

Обращения в Минкульт с требованием запретить любое нецензурное слово на экране, на мой взгляд, бессмысленны. Проблема не в словах, а в уместности их употребления. Допустим, в сцене боя мат – самое яркое и полное выражение человеческих чувств. (XV, 46a)

Ж

ЖЕНЩИНЫ (1992)

Все мои картины, так или иначе – это извинение перед женщинами.

Потому что единственное существо на свете, которое имеет как бы прямую связь с Богом, – это женщина. Вне зависимости от того, что она по сути своей от дьявола. Все крайние поступки – доброты и жестокости, любви и ненависти, хитрости и самоотречения – это женщина. Я бы сказал, что через женщину Бог соединяется или разделяется с дьяволом…

Зависимость женщины от мужчины?..

Она ее хочет и не прощает, она о ней мечтает и ей сопротивляется. Она хочет рабства и в то же время борется за эмансипацию. Она хочет сильного мужчину и в то же время хочет, чтоб его «где положил, там и взял».

Ее противоречие – ее суть.

И единственно, что женщину навсегда отделяет от дьявола, – это божественная связь через пуповину, через зарождение в себе другой жизни. Женщина всегда существо божественное, и я прощаю ей ее дьявольщину только за то, что через пуповину она имеет возможность, ощущая в себе иную жизнь, ощущать Бога. И мы все виноваты перед женщиной, мы всегда перед ней в долгу…

Однако это не противоречит моему ощущению: я азиат по своей структуре и считаю женщину низшим существом. И азиатская, и русская женщина нуждается в сильном мужчине, ее мечты о прекрасном принце – не о красавце Алене Делоне, а о мужественном сильном защитнике, опоре.

Вот в этом странном соединении моих амбиций и рождается мое отношение к женщине. Я всегда виноват перед ней, но никогда ее не прощу. (II, 23)

(1994)

Женщина?..

О женщина, твой вид и взгляд Меня ничуть в тупик не ставит, Ты вся как горла перехват, Когда его волненье сдавит…

Так писал Пастернак…

Вы знаете, у меня сложные отношения с женщинами, по крайней мере, через экран.

После того как я снялся в картине «Вокзал для двоих», за мной ходили толпами люди, и я все время слышал: «Сама-сама, быстренько-быстренько, сама-сама…».

Я не знал, куда деться.

После того мне стали писать письма на мой московский адрес, но адресованные Людмиле Гурченко, видно предполагая, что после того, что мы там творили с ней в поезде, я, как приличный человек, должен на ней жениться…

Я решил исправить это положение, принял предложение Рязанова и снялся в «Жестоком романсе». Но тут началось еще почище. Стали писать такие письма: «Ну, ты и котище».

Тем не менее женщины хоть и народ солидарный, но все же права Раневская Фаина Георгиевна, которая однажды высунулась из своей гримуборной, а по коридору шли в это время три молодых актрисы, так она у них спросила: «Против кого дружите, девушки?»

Вот по причине «против кого дружите» я и получал очень много писем после «Жестокого романса»: «Ну ты, конечно, и сволочь большая, но все-таки в тебе что-то есть…» А одно письмо было просто потрясающее, искреннее очень письмо, в том смысле, что: «Жалко, конечно, Лариску, ох, жалко! Но все-таки она пожила!»

Такая тоска в этом всем по какой-то силе, по жажде зова «поедемте за Волгу, Лариса, кататься!».

Ведь и знают, чем все кончится, а идут.

И вот в этом, на этом стыке, наверное, и происходят эти наши отношения с женщинами.

Потому что, с одной стороны, конечно, никогда никто из мужчин не может ощутить того, что Бог дал ощутить женщине: когда в тебе возникает новая жизнь, чья-то новая. И это прямая связь с Богом. Это абсолютно божественно…

А с другой стороны, я думаю, что женщина так соскучилась по желанию быть женщиной – защищенной, слабой, любимой, то есть вот по этому самому желанию не оказаться в ситуации «сама-сама, быстренько-быстренько».

Понимаете?

И вот, наверное, стык этих двух картин стал для моих зрительниц тем краеугольным камнем, после которого они стали очень жестоко ко мне относиться. Потому что, с одной стороны, «сама-сама», а с другой стороны – «поедемте кататься».

А где – настоящее, вот в чем вопрос?

А вот этого как раз и не обязательно знать… (XI, 1)

(1995)

Мои отношения с женщинами не были мучительны.

Не было такой, знаете, тяги к самоистреблению. Думаю, что эти отношения всегда были взаимны в том смысле, что если они остывали, то с обеих сторон. Не было ни хлопанья дверьми, ни того, чтобы она возвращалась с чемоданом…

Встречая своих прежних возлюбленных на улице, я не перехожу на другую сторону, и они тоже.

Думаю, никто из них не может сказать: «Этот подлец меня обманул!» – хотя бы потому, что я с самого начала расставлял все точки над «i». Объяснял, каковы мои приоритеты: сначала работа, потом друзья… (II, 28)

(1999)

Мы не представляем себе, какую разрушительную силу может нести женщина.

Женщина – вся крайность.

Самые жестокие надзиратели были женщины. Верные, отдающиеся и мужественные до отчаяния, до бессмысленности – тоже женщины.

Ненависть женщины – не дай Господь!

Я говорю о квинтэссенции женщины, потому что есть женщины ледяные, с мужским умом.

Я не могу представить себе Маргарет Тэтчер с женской слабостью, к примеру, с обидой на мужа. Мне кажется иногда, что трагедия 1917 года и вообще все то, что двигало к 1917 году, очень во многом зависело от женщины – от императрицы Александры Феодоровны. Зависимость императора от семьи была настолько велика, что он переставал быть самодержцем, все решала жена.

Это может быть очень опасно.

Или уж тогда надо быть Екатериной Великой, когда ты все берешь в свои руки.

Интервьюер: Вас трудно заподозрить в том, что Вы не любите женщин, но говорят, что Вы по отношению к женщинам ведете себя жестко…

Отношения с женщиной – это потрясающей сложности инструмент, тончайший.

Есть женщины, которые настолько знают, что они прекрасны, что такое отношение к себе может в мужчине вызвать желание разрушить в ней этот стандарт. Есть женщины, которые становятся красивыми, только когда долго-долго с ними общаешься.

Вот мужчина смотрит иногда на чью-то жену и думает: «Ну как он может быть с такой уродиной, вот я бы – никогда…» Потом ты долго смотришь, общаешься и видишь, что улыбка замечательная, смеется потрясающе. Так мыслит чудно. Причем мыслит не в том смысле, что умная, а что – все очень связано. Обаяние такое обволакивающее.

Я думаю, что самая дорогая красота в женщине – это та, которая не видна сразу…

Вам при вашей популярности наверняка доводилось говорить женщинам «нет». Что Вы при этом чувствуете?

Если Вы подразумеваете, чувствую ли я неловкость, то нет. Это нормально.

Вы понимаете, все в определенном смысле – режиссура. Ты же можешь сразу понять или, по крайней мере, почувствовать сверхзадачу женщины. Тогда можно выстроить свое поведение так, что не приходится отказывать. (II, 31)

(2000)

Интервьюер: Долгие годы половина женщин страны страдала по вашим усам. Изменилась – количественно или качественно – армия ваших поклонниц?

Дело в том, что как тогда я ничего не ощущал, так и теперь. У меня времени не было. Правда. Я кино снимал.

Так что, если теперь у меня стало меньше поклонниц, чем прежде, я об этом не знаю.

Женщинам будет очень печально это прочесть.

Ничего не поделаешь.

Могу ответить на долгий взгляд, скажем, в ресторане. Это и есть самое интересное, а потом уже все одинаково.

Но я не хочу быть понятым пошло. Вы еще подумаете, что я такой вечно подмигивающий дамам персонаж, который этим скрывает свой нервный тик… (III, 6)

(2006)

Интервьюер: Кроме всех ваших многочисленных талантов, Вы еще и признанный покоритель дамских сердец. Комплиментов от женщин в вашей жизни не стало меньше?

Я их никогда не слышал или не слушал.

Я говорю совершенно искренне. Может быть, я бы их и слушал, если бы слышал… (XV, 29)

(2007)

В жизни всякое бывало, но за любой связью с женщиной у меня стоит история.

Кто-то умный сказал: «Человек есть не средство, а цель».

С позиции мужчины существует единственный критерий во взаимоотношениях с женщиной: в физической близости с ней ты получаешь наслаждение, удовлетворяя партнершу. Не берешь, а даешь. Ей должно быть хорошо, и тогда она доставит радость тебе.

Только так!

Поэтому ненавижу разговоры, как кто-то в баньке развлекался с дюжиной девиц. И олигархам, возящим за собой гаремы, не завидую. Баб они могут менять хоть каждую ночь, но толку-то? Не зря ведь мой бывший тесть Александр Вертинский пел когда-то: «Как хорошо проснуться одному…» Много – не значит здорово. Вопреки законам диалектики, количество не всегда переходит в качество. Ничего принципиально нового, тасуя партнерш, не откроешь, в конечном счете все у всех устроено одинаково. А в памяти и в душе остается лишь то, чего не потрогать руками. (II, 57)

(2008)

Интервьюер: Картина «12» была чисто мужская, и Вы заметили как-то, что хотели бы снять и «женский» фильм. Но у Вас во всех фильмах женщины какие-то идеализированные, слишком хорошие. Это соответствует действительности. Вы никогда не показываете подлых, скверных женщин!

Я их видел достаточно. Слава богу, не в близкой своей жизни. Я таких женщин ненавижу и боюсь настолько, что опасаюсь впускать их в свое кино.

Я еще Достоевского так же опасаюсь, сыграл только князя в «Униженных и оскорбленных», да подпустил «достоевских» интонаций в Пожарского из «Статского советника»…