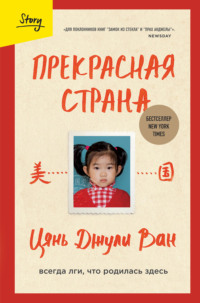

Прекрасная страна. Всегда лги, что родилась здесь

– Как мы его достанем, Ба-Ба?

– Не переживай, Си-Моу-Хоу. Я сделаю тебе другого.

Мы тогда не знали, что ему так и не удастся сдержать обещание.

* * *Ба-Ба пользовался популярностью. Он мог рассмешить целую компанию всего парой фраз. Обычно, когда мы оставались наедине, он был молчалив, но чем больше людей было вокруг, тем оживленнее он становился. У него был низкий, глубокий голос, властно привлекавший к себе внимание. А еще он умел сплетать маленькие слова в одно большое поэтическое полотно. Весь мир восхищался им так же, как восхищалась я.

Еще Ба-Ба много читал, и у него было полно мыслей, которые он не мог высказывать на людях. Он высказывал их дома, но мне не разрешали их повторять: он ненавидел правительство и терпеть не мог, когда ему указывали, что он должен думать.

– Они не позволяют нам сомневаться в них, но именно это мы должны делать.

Я понятия не имела, кто такие «они», но спрашивать опасалась.

Ба-Ба не замечал растерянности, прочно поселявшейся на моем лице. Он продолжал:

– Но не позволяй им об этом догадаться. Самые умные люди всегда кажутся самыми тупыми. Мянь ли цан чжэнь[13].

* * *Родители Ба-Ба, Е-Е[14] и Най-Най[15], жили в Чунчане, пригороде Ханьданя, который находился в той же провинции, где жили мы, но почему‑то казалось, что до него – целая вселенная. Нам приходилось несколько часов трястись в битком набитом поезде – так долго, что дяденьки в форме с маленькой продуктовой тележкой успевали проехать мимо нас как минимум дважды. Потом надо было сесть в машину, которая подвозила нас достаточно близко к «деревне», продолжавшей называться так, несмотря на то что в ней было много высотных зданий возрастом моложе Ба-Ба.

Ездили мы туда не так часто, потому что родители Ба-Ба говорили не на мандарине, а только на своем местном диалекте, на котором не говорили мы с Ма-Ма. И Ма-Ма там не нравилось, потому что папина семья была очень бедной. Дом у них был устроен по старинке. В нем не было ни душа, ни туалета. Надо было пройти несколько ху-тун[16], чтобы добраться до общественного туалета. Но там не было ни душевых, ни раковин с водой. Только одна длинная канава без проточной воды, с кучками дерьма поверх других кучек дерьма, с роящимися вокруг мухами, с вонью, вторгавшейся в ноздри.

А мне все равно нравилось в «деревне». Лао-Е и Лао-Лао называли меня своей «вай»-внучкой, или «внешней внучкой», потому что я родилась от их дочери. Но для Е-Е и Най-Най я была полной, безусловной внучкой. Более того, я была единственной полной внучкой, поскольку мой папа был их единственным сыном, у которого родилась дочь. Ба-Ба говорил мне, что это означало, что я – «жемчужина» семьи. Но я не уверена, что именно поэтому Чунчан, несмотря на все его неудобства, казался мне моим настоящим домом. Все, что я знаю, – это что воспоминания о наших редких приездах в гости закодированы в моих органах чувств.

Бегу по ху-тун. Маленькие ножки спотыкаются на неровной земле, подбивают желтую пыль, им не терпится добежать до двора семьи Ван, они упрашивают Ма-Ма и Ба-Ба идти быстрее. Мы подходим все ближе, и запах горящего угля становится все сильнее. Аромат дома.

Я прохожу в знакомую калитку, украшенную полинявшими полосками красной бумаги и черными каллиграфическими иероглифами. В моих первых воспоминаниях Най-Най всегда во дворе, какое бы ни было время года, снует между корытом с холодной водой и крохотной, темной кухонькой, готовя, убирая, ставя передо мной исходящие паром тарелки. Чего там только нет: и домашняя лапша, и пельмени, и жидкая рисовая каша. В более поздних воспоминаниях двор выглядит печальнее: Най-Най в постели, всегда в постели, парализованная после инсульта, но по-прежнему проявляющая заботу обо мне. Она не устает напоминать, чтобы я поела.

Есть и другие воспоминания об этой семье, о двоюродных братьях-сестрах, дядюшках-тетушках, вьющихся вокруг, неразличимых, потому что все они ужасно похожи, так похожи на меня и Ба-Ба. Разные поколения всегда трудно разграничить: есть люди, которых я называю кузенами, дети старших братьев и сестер Ба-Ба, которые по возрасту годятся мне в тетушки или дядюшки; и есть люди, которых я называю тетушками и дядюшками, убрав несколько степеней родства, которые с виду годятся мне в кузены. Но это не важно: они всегда рады видеть нас, торопятся нам навстречу шумливой волной – большое складчатое покрывало, все целиком связанное из одной нити.

А еще есть Е-Е , чье лицо при виде меня буквально озаряется светом. Он читает газету, держа ее пальцами в черных пятнах, или едет на своем велосипеде, нагруженный продуктами, или тянется, чтобы взять меня за руку на прогулке. Из его губ всегда свисает сигарета.

Ма-Ма говорит мне, что свои первые в жизни шаги я сделала к Е-Е на деревенской площади, той самой, где Ба-Ба некогда видел ужасные, чудовищные вещи. Но я ничего такого не помню. Помню только, что Чунчан составляет самую суть всего, что означает для меня дом, чувство принадлежности.

* * *Я была не создана для жизни в Чжун-Го – Китае, называющем себя «центральной страной», срединным государством. В яслях, как и везде, от нас требовали в середине дня ложиться и дремать – ву-цзяо[17]. Я этого терпеть не могла. Либо лежала без сна, либо засыпала «через не хочу», просыпаясь с головной болью. Я бы в это время с большим удовольствием танцевала, рисовала или играла в грязи на улице.

Но в Чжун-Го все должны были делать одно и то же в одно и то же время, поэтому каждый день по часу я лежала в своей похожей на люльку кровати в окружении сверстников, лежавших в своих кроватях, и пялилась в потолок, мысленно отсчитывая числа и распевая песни. В иные дни я внутренне кипела, все сильнее распаляясь из-за того, что была единственной бодрствующей. Потом мне приходило в голову потыкать пальцами детей по обе стороны от меня.

– Эй, эй!

И после нескольких энергичных тычков моя подружка наконец просыпалась.

– Чего тебе?

Личико девочки, произносившей эти слова, было неподдельно сонным, раздраженным.

– Ты что там делаешь?

– Сплю!

– А… – И, жаждая продолжить разговор, я задавала следующий вопрос: – И тебе это нравится?

После этого собеседница обычно издавала раздраженный стон и поворачивалась ко мне спиной, но почти всегда с другой стороны от меня лежал еще один ребенок, которого можно было попробовать растолкать.

Это занятие гарантированно помогало скоротать десять минут из времени, отведенного на дневной сон.

Еще я не годилась для Чжун-Го, потому что задавала вопросы, которые, по словам моих учителей, были ненужными. Однажды я совершила ошибку, спросив, почему два плюс два равно четырем. В качестве наказания учительница заставила меня написать иероглифами фразу «во дуй бу ци» – «я прошу прощения» – сто раз. А я с гордостью писала вместо этого «во бу дуй бу ци», несмотря на то что это стоило мне одного дополнительного иероглифа в каждом предложении. Я не прошу прощения. Учительница этого даже не заметила, потому что для нее важно было не что мы писали. Важна была ее способность контролировать нас.

* * *Однажды Ба-Ба пришел домой и признался Ма-Ма, что снова сказал в классе то, чего не стоило говорить. Он часто приходил домой, кипя от бешенства. Ему не нравилось, что учителям указывали, что говорить, и что они не могли давать честные ответы, когда ученики спрашивали их о чем‑то непонятном под названием «культурная революция».

– Они постоянно подслушивают и наблюдают за нами. «О том не говорите, этого не признавайте». Та ма дэ![18] – Сказав это, он осушил маленький стаканчик пахучей рисовой водки в один глоток.

Вид у Ба-Ба был отсутствующий, и я забралась к нему на колени. Он улыбнулся, но улыбка не задержалась на его губах дольше минуты.

– Это уже слишком, – и он покачал головой.

В скором времени они с Ма-Ма решили, что Ба-Ба поедет в Мэй-Го. У каждого в нашем семействе нашлось что сказать по этому поводу.

– Там красиво, но не очень хорошо обращаются с китайцами, – заявил Лао-Е.

– Айя! – воскликнула Лао-Лао. – Там стреляют в людей на улицах!

– Я слышал, что там все голодают и еды ни на кого не хватает, – подал голос Да-Цзю-Цзю.

– Как здорово! – восхитился Сяо-Цзю-Цзю, младший брат Ма-Ма. – Я слышал, там дороги мостят деньгами и золотом.

Однажды я видела Мэй-Го по телевизору. На улице рядами сидели грязные да-жэнь и дети в лохмотьях, держа в руках ржавые миски. В какой‑то момент кто‑то нашел брошенный гамбургер, и все кинулись за ним. Не успела я глазом моргнуть, как невозможно было уже понять, где чья‑то голова, где чьи‑то руки, и люди превратились в гигантскую кучу-малу, раздирающую саму себя. Это напомнило страшный фильм, который Ма-Ма разрешила мне посмотреть, где птицы бросались на человека и терзали его, пока от головы не остался один череп.

Я не хотела ехать в Мэй-Го. Я только однажды пробовала гамбургер, и мне не понравилось. Гамбургер был куплен в ресторане в Пекине. В том ресторане был ужас ужасный: белый клоун с рыжими волосами, гигантским красным ртом и в больших красных башмаках.

Что я буду есть, когда буду жить на улице в Мэй-Го?! Мне не нравились платья с оборками, которые Ма-Ма заставляла меня носить в Чжун-Го, но лохмотья, которые я видела по телевизору, почти ничего не прикрывали и даже на вид были вонючими. Однако Ба-Ба по какой‑то причине должен был ехать в Мэй-Го. И хотя мне было грустно, я не была уверена, что хочу поехать с ним.

Ма-Ма и Ба-Ба взяли меня с собой в аэропорт в тот день, когда он уехал. Никогда раньше я не бывала в аэропорту. Он был похож на гигантский торговый центр, только в нем не было магазинчиков, где продавали кукол. Мы стояли вместе с Ба-Ба в длинной очереди с другими да-жэнь. У всех стоявших в очереди были чемоданы, такие большие, что я могла бы поместиться внутри любого из них вместе со всеми своими игрушками. Пока я оглядывалась по сторонам, мой взгляд зацепился за три фигуры, с ног до головы закутанные в черное с белыми полосками. Я ткнула в их сторону пальцем, завопила что было мочи, и вскоре эта чернота расплылась перед моими глазами неясным пятном, потому что я заплакала.

Одна из этих фигур, проходя мимо, что‑то сказала мне. Я в то время не говорила по-английски и не понимала, что это была монахиня и что она благословила меня, как объяснил мне потом Ба-Ба. В тот момент я понимала только, что эта фигура изъясняется на непонятном языке и что у нее голубые глаза – я и не знала, что такие бывают.

К тому времени как мои слезы высохли, а горло охрипло настолько, что не смогло бы выдать даже одного дополнительного децибела, Ба-Ба опустил свой чемодан размером с меня на движущуюся ленту. После мы ездили на эскалаторах и пересекали один зал за другим, а потом нас направили к проходу, огражденному канатами, рядом с которыми стояли одинаково одетые да-жэнь. Ба-Ба наклонился, чтобы оказаться на одном уровне со мной, и я поняла, что сейчас он скажет что‑то Очень Серьезное и предназначенное только для меня. Мне важно внимательно выслушать его, поняла я, и не решилась ни вздохнуть, ни моргнуть.

– Гуай, Си-Моу-Хоу, тин Ма-Ма де хуа, э[19].

Я кивнула. Я буду хорошей девочкой и буду слушаться Ма-Ма.

– Очень старайся спать днем после обеда, даже если придется притворяться и даже если ты просто будешь лежать с закрытыми глазами и задаваться вопросами.

Я снова покивала. И все еще продолжала кивать, когда Ба-Ба наклонился и прижался губами к моей левой щеке.

Откуда ни возьмись в моей гортани поселился туман, а на сердце – камень.

Я смотрела, как Ба-Ба поднимается, выпрямляется во весь рост. Они с Ма-Ма обменялись словами, подслушать которые мне не хватало роста, а потом один-единственный раз в своей жизни я увидела, как они целуются. После он помахал рукой и большими шагами пошел к канатам и да-жэнь в одинаковой одежде. Когда Ба-Ба уже готов был войти в тот другой мир за канатами, я увидела собственные руки, взлетевшие передо мной, и из моего рта вырвался крик:

– Ба-Ба!!!

Потом Ба-Ба говорил мне, что видел мои протянутые руки каждый раз закрывая глаза, каждый божий день в течение многих лет.

И в ту миллисекунду, когда он повернулся ко мне, я увидела, что его лицо такое же, как у меня – желтое с красным, как наш флаг, сморщенное, как использованная салфетка.

А потом – раз! – и он исчез.

* * *Теперь мы с Ма-Ма тоже сидели в летающей машине, направляющейся в Мэй-Го. Наконец настало время выходить из самолета, но Ма-Ма так и продолжала сидеть, свесив голову вниз.

– Ма-Ма! – позвала я, потыкав ее. – Мы уже в Мэй-Го!

Стюардесса с ненастоящим лицом шла мимо нас.

– Нет, дорогая, – возразила она, наклоняясь и поднося свое уже подтаявшее лицо слишком близко к моему. Я отшатнулась. Никогда прежде я не видела ничего подобного. – Мы в Жи-Бэнь[20].

Я не знала, что это за Жи-Бэнь, поэтому сделала вывод, что мы, должно быть, сели не в ту летающую машину. Эта не отнесла нас к Ба-Ба. Но мне не хотелось пугать Ма-Ма, поэтому я промолчала.

– Похоже, твоей матери понадобится кресло-каталка. Вас встретят у выхода – служащий доставит вас к месту пересадки.

Я кивнула, как всегда кивала, когда нужно было сделать вид, что я не растеряна и не испугана. Ма-Ма по-прежнему спала, и мне предстояло выяснить, что это за пересадка такая и куда нас доставят, к Ба-Ба или домой. Может быть, мы успеем добраться до дома как раз вовремя, чтобы поесть приготовленных Лао-Лао пельменей с чесноком и свининой. Может быть, солнце еще не успеет сесть и я смогу пойти в кладовку, в которой мне пришлось запереть все свои вещи, вытащу оттуда велосипед и кукол и скажу: «Сюрприз! Я не исчезла, как Ба-Ба!»

Когда зажглись все лампы в летающей машине, Ма-Ма едва стояла на ногах. Она оперлась на меня, и я стала ее ногами. Такой тяжести мне еще никогда тащить на себе не приходилось. Я представила, что просто несу сумку с книгами или гигантского плюшевого мишку. Убрала куклу в рюкзак, сказав ей, что это совсем ненадолго – просто мне нужны обе руки, чтобы держаться за Ма-Ма.

Ма-Ма поставила один пакет для рвоты – полный до краев – на пол, но несла в руках второй. Не помню, как мы получали чемоданы, кто их нес, помню только, что это была не я. Это никак не могла быть я: меня хватало только на то, чтобы поддерживать Ма-Ма.

Путь по узкому проходу из летающей машины был долгим и трудным, и, как только он закончился, я увидела, что мы находимся в коридоре, который на самом деле не был коридором. Я это поняла, потому что там были крохотные окошечки, расположенные чуть выше моего роста, и, встав на цыпочки и выглядывая из них, я увидела, что мы очень высоко над землей. Я подавилась собственным вдохом, и Ма-Ма встрепенулась:

– Что там?

– Не смотри, Ма-Ма, – сказала я и скользнула дальше по ненастоящему коридору, ведя ее за собой на буксире, гадая, что же такое Жи-Бэнь – уж не какое‑то ли странное место высоко в небесах?

В конце коридора-не-коридора мы встретили да-жэнь, который выглядел точно так же, как другие да-жэнь дома, в Китае, только был еще тщедушнее и меньше ростом. При нем было большое кресло-каталка.

– Ни хао[21], – сказала я.

– Ни хао, – ответил он, но интонация у него была непривычная, из-за чего голос звучал как‑то механически. – Твоя мать пила воду?

Я кивнула, чувствуя себя важной, как да-жэнь.

Ма-Ма слабо улыбнулась этому непонятному человеку и уселась в кресло.

Мы прошли по одному коридору, потом по другому, мимо множества ресторанов, источавших сильные запахи, из-за чего Ма-Ма давилась над оставшимся пакетом, и, наконец, повернули в помещение, где еще более бледные, более широкие, более высокие да-жэнь говорили на том же страшном наречии, что и та голубоглазая фигура в черном. На большинстве из них были однотипные наряды: шорты, футболки, кроссовки и маленькие черные сумочки на ремнях, опоясывавших раздутые, как воздушные шары, талии. Их одежда была самых разных цветов, однако все они выглядели одинаково.

Да-жэнь, который китаец-но-не-китаец, подкатил Ма-Ма к обычному креслу в зоне ожидания, и она словно перетекла в него, не открывая глаз. Да-жэнь сложил каталку и некоторое время смотрел на Ма-Ма, потом перевел глаза на меня. Я ответила ему взглядом и улыбкой, как делала всегда, когда любой да-жэнь смотрел на меня. Откуда мне было знать, что он ждал чаевых. Он отвел глаза, потом снова выжидающе уставился на Ма-Ма, которая так и сидела, съежившись, опустив голову на грудь, отчаянно желая, по ее собственным словам, чтобы все вокруг нее перестало кружиться. Прошло еще несколько секунд, его плечи чуточку ссутулились, и он побрел прочь.

И снова остались только я и спящая Ма-Ма, дожидавшиеся перед большой дверью появления второго парящего в воздухе коридора и второй летающей машины, о которой говорил мне да-жэнь, который китаец-но-не-китаец. Я села рядом с Ма-Ма, оставаясь настороже на случай, если поблизости появятся хищники. Моя миссия состояла в том, чтобы благополучно доставить нас в безопасность объятий Ба-Ба.

Глава 3

Вторая группа

После отъезда Ба-Ба в Мэй-Го мы с Ма-Ма переехали к Лао-Лао и Лао-Е. Да-Цзю-Цзю тоже жил там, так что, казалось бы, теперь каждый день должен быть праздником. Но удача отвернулась от меня.

В первый же раз, когда мы с Ма-Ма пошли за продуктами после отъезда Ба-Ба, мне вдруг стало очень важно показать, какой я стала большой девочкой. После возвращения домой из магазина, пока Ма-Ма ставила велосипед на стоянку у дома, запирая замок, я схватила из корзинки упаковку яиц и стеклянную бутылку с уксусом – те вещи, которые понес бы в нашу квартиру на верхнем этаже Ба-Ба, будь он с нами. Я, пока Ма-Ма не обратила на это внимания, бегом помчалась в дом и вверх по лестнице. Когда она воскликнула: «Цянь-Цянь, осторожно! Не упади!» – я уже пробегала второй из пяти длинных лестничных пролетов.

Вскоре за моей спиной послышались торопливые шаги Ма-Ма, но к тому времени все уже случилось. Когда она наконец показалась на площадке четвертого этажа, я лежала на полу, запнувшись о надорванное кружево, и мое белое оборчатое платьице было все в желто-бурой мешанине из сырых яиц и уксуса, а кровоточащую правую руку обрамляли осколки стекла и битая яичная скорлупа. С того дня я начала падать все чаще и чаще. Как будто осколки от бутылки с уксусом так и застряли в правой половине моего тела, нарушив равновесие. Особенно трудно стало спускаться по эскалатору. Я приучилась делать первый шаг осторожно, чувствуя, как сердце колотится в горле, но осторожность помогала редко. Я падала – снова и снова. Мне все время казалось, что я сумею привыкнуть к тому, что заостренные зубцы металлических ступеней впиваются мне в бока, когда я скатываюсь по ним; тогда я, по крайней мере, буду вести себя как большая девочка и перестану плакать. Но каждый раз боль заставала меня врасплох и выдавливала из моих глаз большие младенческие слезинки. Однажды, когда это случилось в магазине и слезы у меня еще не высохли, а лицо еще не опухло, Ма-Ма указала на большое колесо в нескольких шагах от лестничной площадки.

– Глянь, Цянь-Цянь, – сказала она. – Его можно крутить и выиграть игрушку. Ты же обожаешь такие вещи!

Но я видела, что вокруг колеса уже собралась толпа мальчиков и девочек разного возраста и каждый из них держался одной рукой за своего ба-ба, а другой – за свою ма-ма.

Я затрясла головой и заявила: «Нет, теперь я приношу неудачу». А потом потянула Ма-Ма за руку прочь от колеса, к следующему спускавшемуся вниз эскалатору, к поручню которого потянулась моя другая рука.

* * *Ма-Ма теперь меньше разговаривала и меньше улыбалась. Я рассудила, это потому, что я разочаровала ее, не умея вести себя как большая девочка. У нас когда‑то была игра: я указывала на иероглифы на уличных вывесках и знаках и спрашивала ее, что они означают. Мы проводили за этой игрой целые часы, она охотно отвечала, и я только успевала указывать и спрашивать. Но после отъезда Ба-Ба она часто вообще не отвечала. Хотя ее внешняя оболочка осталась прежней, она больше не жила внутри.

Еще Ма-Ма стала придирчивее. Я была ребенком, который ест за обе щеки все, что дают. Но так же, как мне необходимо было знать, что означает каждый иероглиф, я не могла не спрашивать, что я ем. Ма-Ма знала, что это своего рода ритуал, предшествующий трапезе, но однажды, когда я пристала к ней с очередным вопросом после отъезда Ба-Ба, набросилась на меня c таким рявканьем, какого я никогда от нее не слышала. Лао-Лао сидела за столом вместе с нами и открыла было рот, чтобы вступиться за меня, но это только заставило Ма-Ма разгневаться еще пуще.

– Не говори ей, – велела она Лао-Лао. – Она только притворяется, что не знает, чтобы привлечь внимание. Избаловалась донельзя!

Оставшаяся часть трапезы прошла в молчании. Лао-Лао лишилась дара речи, а я пыталась сообразить, в чем провинилась.

Ночью я слышала, как Ма-Ма шмыгала носом в подушку (мы с ней делили на двоих одну кровать), и гадала, уж не проник ли к нам кто‑то однажды ночью и не забрал ли мою милую Ма-Ма, заменив ее подделкой-самозванкой.

После того как уехал Ба-Ба, изменилось еще кое-что: наши воскресные вечера. Мы проходили через ночной рынок, но никогда не останавливались у ларьков, чтобы снять пробу с источников аппетитных запахов. Вместо этого мы только шли да шли вперед, пока не добирались до гигантского коричневого здания, в котором работал Лао-Е. Окна этого здания следили за нами, как недремлющее око правительства. Ма-Ма всегда оглядывалась, прежде чем приоткрыть главную входную дверь, и по лестницам мы поднимались в темноте.

– А где все лампочки, Ма-Ма?

Нет ответа. Но я знала, что она рядом, потому что держала ее за руку.

После тридцати четырех ступеней (я каждый раз обязательно пересчитывала их и каждый раз беспокоилась из-за того, что это число оканчивалось четверкой, что было плохим предзнаменованием, поскольку этот иероглиф произносится сы, как смерть) мы на ощупь шли вперед в темноте, открывали еще одну дверь и шли дальше по коридору. Через несколько шагов Ма-Ма отпирала запертую дверь, мы входили в комнату и садились: Ма-Ма – всегда в кресло у стола, а я – всегда на диван; ноги у меня болтались, не доставая до пола. Кажется, было темно и в этой комнате, потому что я различала лишь силуэт Ма-Ма на фоне узких полосок света от уличных фонарей, проникавшего сквозь оконные жалюзи. У телефона посередине был большой диск с цифрами, и он издавал звуки «цок-цок-цок», под которые я дрыгала ногами. Иногда было так темно, что Ма-Ма ошибалась, и приходилось набирать номер заново, и было много «цок-цок-цок» и дрыганья ногами, прежде чем из трубки слышался голос Ба-Ба.

Ма-Ма всегда заговаривала с ним первая. Сидя на диване, я слышала простуженный, более хриплый, более низкий голос Ба-Ба, иногда прерываемый шмыганьем носом. Большинство их разговоров были непримечательными, заполненными в основном голосом Ма-Ма, уверявшим его, что дома все в порядке.

Однако время от времени Ма-Ма говорила:

– Ты же никогда не вернешься? Каждый месяц у тебя новый номер. Ты никогда не заработаешь достаточно денег. Их никогда не будет достаточно.

Я понятия не имела, о чем она говорит, но, шаркая ногами, подходила к Ма-Ма, чтобы утешить ее, лезла к ней на колени и крепко обнимала. Иногда она всхлипывала мне в волосы, ее дыхание обдавало мою кожу щекочущим теплом. Иногда она, казалось, вообще не замечала меня, поглаживая по спине с тем отсутствующим видом, который я терпеть не могла. Наконец мне становилось невыносимо утешать ее, и тогда я крадучись возвращалась на свой диван в углу.

Мои разговоры с Ба-Ба всегда были одинаковыми. Я рассказывала ему об играх, в которые играла в школе, в том числе в «наседку», в которой я без вариантов была наседкой, чья задача – защитить всех своих цыплят. Время от времени Ба-Ба вставлял в мою речь «ага» и «угу», показывая, что он меня слышит, но никогда ничего не говорил и не спрашивал. Никогда раньше он не был таким молчаливым, поэтому единственное, что мне оставалось делать, – это продолжать говорить, пока меня не прерывали: «Хао[22], Цянь-Цянь, теперь дай трубку снова Ма-Ма».

По мере того как месяц улетал за месяцем, это случалось все чаще и чаще, и вот, наконец, Ба-Ба сказал мне всего одну фразу, прежде чем попросить вернуть трубку Ма-Ма: «Гуай, Цянь-Цянь, Ба-Ба сян ни[23]». Он ни разу не забыл сказать, как сильно по мне скучает. А потом, пожелав «доброй ночи» Ма-Ма, голос Ба-Ба исчез.

* * *Прямо перед тем как Ба-Ба уехал в Мэй-Го, я ездила вместе с ним к врачу, чтобы забрать результаты обследования и снимки. Мы пришли в клинику, где пахло химикатами и почти все было белым, за исключением стен, которые начали желтеть. Ма-Ма работала, и задача позаботиться о том, чтобы Ба-Ба прошел все необходимые процедуры, легла на меня. Это потому, что я была единственной, кто больше Ба-Ба боялся и-шэн[24], страшных стариков в белых халатах, и он должен был подать мне хороший пример и показать, как быть храброй. Я все это узнала, подслушивая, как Ма-Ма шепталась с Ба-Ба по ночам, когда они думали, что я сплю.