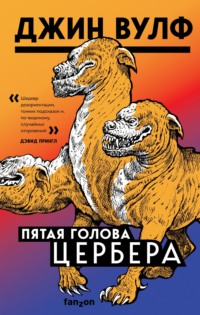

Пятая голова Цербера

Вся эта жизнь, все мои мальчишеские годы, то, что можно было назвать детством, окончилась в один ничем не примечательный вечер, когда Дэвид и я отправились спать. Кто-то дернул меня за плечо и окликнул, но не Мистер Миллион, а другой человек, сморщенный горбун в потрепанной красной ливрее.

– Он хочет тебя видеть, – сообщил посланник, – вставай.

Я встал, и он увидел, что на мне нет ничего, кроме ночной пижамы. Это явно не предусматривалось данным ему заданием, и несколько мгновений я простоял, щурясь и позевывая, пока он колебался, как поступить.

– Оденься и причешись, – сказал он наконец.

Я повиновался, надев черные бархатные штанишки, в которых проходил весь день, а также (не знаю, чем было подсказано такое решение) новую чистую рубашку. Комната, куда он привел меня по пустынным коридорам, где и след простыл самых поздних клиентов, а также через иные залы и переходы, грязные, пыльные, заваленные крысиным пометом – туда ни один посторонний не допускался, – была та самая, на которую я наткнулся когда-то, с высокой резной дверью, перед которой мне читала мораль женщина в розовом. Я никогда не был внутри, но вот мой проводник постучал в дверь, и она отворилась раньше, чем я успел осознать происходящее.

Мой отец закрыл дверь, оставив меня стоять, отошел подальше и опустился в огромное кресло; на нем была та одежда, в которой я чаще всего его видел – красный халат и черный шарф, длинные густые черные волосы были зачесаны назад. Он смотрел на меня. Я помню, что мои губы дрожали – так сильно я сдерживался, чтобы не заплакать.

– Что же, вот ты и пришел, – промолвил он наконец, когда так прошло уже некоторое время, – и как мне называть тебя?

Я назвал ему свое имя, но он покачал головой:

– Нет, это не подходит. Когда ты здесь, со мной, у тебя должно быть свое особое имя, тайное. Выбери его сам, если у тебя есть такое желание.

Я молчал, потому что мне казалось совершенно непостижимым, как можно обращаться ко мне иначе, нежели при помощи этих двух слов, составлявших мое имя и бывших у меня предметом неизъяснимого, почти мистического поклонения.

– Хорошо, я сам выберу его, – сказал мой отец. – Ты будешь зваться Номер Пять. Подойди ко мне, Номер Пять.

Я так и сделал, и он произнес:

– Теперь мы сыграем в одну игру. Я буду показывать тебе картинки, а ты, все то время, пока будешь смотреть на них, должен о чем-то говорить. Рассказывать о том, что ты видишь на картинках. Если ты говоришь, ты выиграл, а если ты прервешься даже на секунду, то ты проиграл. Понятно?

Я сказал, что да.

– Отлично. Я знаю, что ты умный мальчик. Думаю, уместно сейчас сказать тебе, что Мистер Миллион присылает мне все записи разговоров с тобой и все отчеты об уроках и экзаменах. Ты догадывался об этом? Нет, лучше так: ты когда-нибудь задумывался, что он делает с этими записями?

– Я полагал, что он их выбрасывает, – ответил я, и мой отец наклонился ко мне, пока я говорил, что мне тогда весьма польстило.

– Нет. Они все собраны у меня тут, – он нажал какую-то кнопку, – и теперь помни, что ты должен все время говорить.

Но в первые несколько мгновений я был слишком удивлен, чтобы говорить. Словно по мановению волшебной палочки, в комнате возник мальчик намного младше меня, и разрисованный деревянный солдатик почти с меня ростом. Я коснулся их и обнаружил, что они бесплотны, точно воздух.

– Ну скажи что-нибудь, – напомнил отец, – что ты думаешь об этом, Номер Пять?

Конечно, я в первую очередь подумал о солдатике, и так же поступил малыш на картинке, выглядевший теперь годика на три. Он проковылял сквозь мою руку, как призрак, и попытался свалить фигурку. Я понял, что это такое. Это были голограммы – трехмерные изображения, образуемые интерференционным перекрыванием двух световых пучков. Все рассказы о них в моем учебнике физики казались мне крайне скучными, поскольку иллюстрировались плоскими рисунками шахматных фигур; теперь же прошло некоторое время, прежде чем я отождествил эти шахматные фигурки с привидениями, гуляющими в полночь по отцовской библиотеке. Мой отец терпеливо повторял:

– Говори. Скажи что-то. Опиши, что ты чувствуешь. О чем сейчас думает малыш?

– Ну, мальчику просто нравится этот большой солдатик, и он хочет сбить его на пол, если получится, потому что он понимает, что это всего лишь игрушка, но он не может смириться, что тот выше его… – Я проговорил очень долго, может быть, несколько часов. Солдата сменили игрушечные пони, кролик, тарелка супа с крекерами; но центральный персонаж каждой из сценок оставался неизменным, это был трехлетний мальчик. Когда горбун в красной ливрее явился снова, чтобы отвести меня в постель, я устал так, что горло заболело, а голос совсем охрип. Той ночью я видел сны, в которых маленький мальчик занимался то одним делом, то другим, и в этих видениях его личность странным образом наложилась на меня с моим отцом, а иногда я даже представлялся самому себе третьим наблюдателем, изучающим с некоторого расстояния нас обоих: наблюдаемого и того, кто его наблюдает.

Следующей ночью я заснул почти сразу же, как Мистер Миллион позволил нам идти в спальню, и успел лишь мысленно поздравить себя с этим. Но вскоре явился горбун, чтобы разбудить Дэвида. Я проснулся, но не подал виду, поскольку мне вдруг пришло в голову, что в противном случае он может забрать и меня; в те минуты на грани сна и бодрствования это казалось вполне возможным. Я проследил, как мой брат одевается и наскоро ерошит свои всклокоченные волосы в подобие прически. Когда он вернулся, я спал уже по-настоящему и не смог узнать, каково пришлось ему, пока Мистер Миллион не оставил нас, по своему обыкновению, в одиночестве на время завтрака.

Я пересказал Дэвиду свои впечатления, но то, что он поведал мне, было просто зеркальным отображением моего собственного вечера. Ему тоже показали голограммы, причем, по-видимому, те же самые: деревянный солдатик, пони. Его тоже заставляли говорить без перерыва, как это часто делал Мистер Миллион во время учебных диспутов и устных опросов. Но когда я поинтересовался, какое тайное имя выбрали для него, проявилось и несомненное отличие наших собеседований.

Он уставился на меня, не донеся до рта кусок торта. Я повторил вопрос:

– Каким именем он звал тебя, когда вы разговаривали?

– Он звал меня Дэвид. А ты думал как?

С тех пор моя жизнь переменилась; и эти изменения, выглядевшие временными, неощутимо превратились в постоянные, приняв форму, о которой ни Дэвид, ни я ничего в точности не знали. Наши игры и рассказы после отхода ко сну прекратились, и Дэвид все реже и реже делал свои свирельки из бругмансиевых стеблей. Мистер Миллион теперь позволял нам ложиться позже, тем самым как бы признавая, что мы стали старше. Примерно в это время он начал брать нас в парк, где была площадка для лучников и оборудование для разных игр. Этот маленький парк неподалеку от нашего дома был разбит на одном берегу канала. И там, пока Дэвид пускал стрелы в гуся, набитого соломой, или играл в теннис, я часто сидел, глядя на тихую грязноватую воду, или же бесцельно дожидался, когда появится один из белых кораблей с острым, как рыбацкий нож, носом и четырьмя, пятью или семью мачтами – их зачастую тащили посуху из гавани десять или двенадцать упряжек быков.

Когда мне исполнилось то ли одиннадцать, то ли (что вероятнее) двенадцать лет, нам впервые разрешили остаться в летнем парке после заката, посидеть на заросшем покатом берегу канала, наблюдая за фейерверком. Первый залп ракет вспыхнул над городом почти одновременно с тем, как Дэвиду стало плохо. Он скатился к воде, и его вырвало. Руки его по локоть ушли в грязь; красные и белые звезды во всем великолепии сияли над ним. Мистер Миллион взял его на руки, а когда бедный Дэвид успокоился, мы поспешили домой. Его болезнь не могла длиться дольше, чем действовал несвежий сэндвич, вызвавший ее, но пока наш наставник укладывал его в постель, я решил, что следует поближе подобраться к сцене, где шло представление, фрагменты которого я видел в просветах между вздымающимися домами, пока мы добирались домой. Мне запрещали подниматься на крышу после захода солнца, но я отлично знал, где ближайшая лестница. Пробравшись в этот запретный мир листвы и теней, пока пурпурные и золотые и слепяще-алые светлячки взмывали над крышей, я вдруг почувствовал головокружительное изнурение, словно только что поднялся с постели после приступа лихорадки; у меня перехватывало дыхание, внезапный озноб сотрясал меня, леденил кровь посреди жаркого лета.

На крыше было куда больше людей, чем могло показаться: мужчины без шляп, плащей или тростей (все это они оставляли на хранение в отцовских аппартаментах), а девушки, служившие у моего отца, в костюмах, обнажавших раскрашенные груди в отверстиях, заплетенных проволокой, словно птичьи клетки, или придававших им облик великанш (исчезавший лишь тогда, когда вы стояли совсем рядом с ними), или в платьях, отражающих лица и груди носящих их, как тихая вода отражает деревья, так что в мерцающих цветных вспышках они выглядели, будто королевы из колоды Таро в странных нарядах. Конечно же, меня увидели – ведь я пребывал в таком возбуждении, что даже не подумал спрятаться как следует; но никто не приказал мне уйти, наверняка они подумали, что мне разрешено взглянуть на фейерверк. Он длился долго. Помню, как один из гостей, грузный пожилой человек с тупым квадратным лицом, судя по всему – большая шишка, так торопился насладиться обществом своей девицы, совсем не желавшей уходить до конца представления, что пришлось передвинуть двадцать или тридцать кустов и маленьких деревьев, чтобы создать вокруг них маленькую рощицу. Я помогал официантам носить горшки и ящики поменьше и сумел пронырнуть в само сооружение, когда его закончили. Отсюда я мог еще понаблюдать сквозь ветви за рвущимися ракетами и «воздушными бомбами», но в то же самое время – за гостем и его nymphe du bois [5], смотревшей на фейерверк с куда большим интересом, нежели я. Мои мотивы, насколько мне помнится, заключались не в страсти подглядывать, а в простой любознательности. Я был в том возрасте, когда детям свойственна такая страсть, но прежде всего научная. Мое любопытство было уже почти удовлетворено, когда кто-то схватил меня за рубашку и выволок из кустов. Я ожидал увидеть Мистера Миллиона, но это был не он. Ловцом моим оказалась маленькая седовласая женщина в черном платье, подол которого, как я заметил даже в тот миг, свисал прямо от пояса до самого пола.

Думаю, что поклонился ей, так как она явно была не из слуг, но она никак не ответила на мое приветствие, так пристально глядя мне в лицо, что заставила меня подозревать, что в отсутствие роскошных вспышек она видит ничуть не хуже, чем при их свете. Наконец, когда появилось то, что можно было с достаточной вероятностью принять за финал представления – огромная ракета, со свистом вознесшаяся на реках пламени, – она на мгновение глянула вверх. Когда ракета взорвалась голубой орхидеей невероятных размеров и сияния, эта ужасная маленькая женщина снова вцепилась в меня и твердо повела к лестнице. Пока мы находились на ровном каменном полу верхнего сада, она, насколько я мог видеть, не шла, а скорее скользила по нему, словно ониксовая шахматная фигурка на полированной доске; несмотря на все, что произошло с тех пор, я помню ее именно такой: Черной Королевой, шахматной фигуркой, ни злой ни доброй, и Черной только затем, чтобы условно отличать ее от некоей Белой Королевы, увидеть которую мне так и не было суждено. Однако лишь только мы дошли до ступенек, плавное скольжение превратилось в тягучее подпрыгивание, отчего дюйма два-три ее черной юбки с перехлестом расстилались по каждой ступени, как будто ее туловище с каждым шагом ныряло, словно маленькая лодочка в порогах: рывок, затем мимолетная пауза, и почти падение на спину в столкновении завихрений. Она удерживалась на этих ступеньках не только потому, что цеплялась за меня, но и ухватившись за руку служанки, поддерживавшей ее с другой стороны. Я сперва, когда мы пересекли верхний сад, решил, что это скользящее движение было результатом отменно выработанной походки и хорошей осанки, но сейчас я заметил, что она в чем-то ущербна; возникло впечатление, что без нашей помощи она просто рухнула бы головой вниз. Как только мы достигли подножия лестницы, ее плавное движение возобновилось. Она кивком отослала горничную и повела меня по коридору в направлении, противоположном нашей спальне и классной комнате, пока мы не дошли до лестницы где-то на задах дома, винтовой, редко используемой, очень пологой, снабженной только низенькими железными перилами и на шесть пролетов уходящей в подвал. Здесь она отпустила меня и сухо велела спускаться вниз.

Я прошел несколько ступенек и обернулся взглянуть, не испытывает ли она каких-нибудь затруднений. У нее не возникло проблем, но и лестница ей была ни к чему. Ее длинная юбка свисала ровно, как занавес, а она плыла по воздуху, следом за мной, в центре лестничного проема. Я был так поражен, что остановился (это побудило ее сердито мотнуть головой), затем побежал. Я мчался по спиральной лестнице, а она скользила рядом со мною, обратив ко мне лицо, поразительно схожее с лицом моего отца, все время держа одну руку на перилах. Когда мы спустились на два пролета, она скользнула вниз и поймала меня так же легко, как кошка ловит отбежавшего поиграть котенка, и повела меня сквозь комнаты и переходы, куда мне никогда прежде не разрешалось заглядывать, и все эти чудеса так обескураживали, что у меня родилась сумасбродная мысль, а не завела ли она меня в какое-то совсем другое здание. Наконец мы остановились перед дверью, ничем не отличавшейся от прочих. Она отперла ее старомодным медным ключом с пилообразной бородкой и поманила меня вовнутрь. Комната была ярко освещена, и я смог ясно увидеть то, что лишь почувствовал на крыше и в коридорах: подол ее юбки, как бы она ни двигалась, не доставал до пола двух дюймов, и между ним и полом совсем ничего не было. Она показала на маленькую скамеечку для ног, покрытую вышитой салфеткой, и сказала: «Сядь», а когда я повиновался, подплыла по воздуху к качалке и уселась, глядя на меня. Спустя минуту она спросила:

– Как тебя зовут?

Когда я ответил, она вздернула бровь и качнула свое кресло, оттолкнувшись руками от стоящего рядом торшера. После долгого молчания она сказала:

– И каким же именем он тебя зовет?

– Он? – Кажется, я слегка отупел от недосыпания.

Она поджала губы.

– Мой брат.

Я немного расслабился.

– О, – сказал я, – так вы моя тетя. Я заметил, что вы похожи на моего отца. Он зовет меня Номер Пять.

С минуту она продолжала разглядывать меня, и уголки ее губ поползли вниз, как часто бывало у моего отца. Потом она сказала:

– Это либо слишком большой, либо слишком малый номер. Из ныне живущих сейчас находятся в этом доме только я и он, и я подозреваю, что он склонен учитывать еще и симулятор. У тебя есть сестра, Номер Пять?

К тому времени Мистер Миллион уже заставил нас прочесть «Дэвида Копперфилда», и когда она сказала так, то поразительно живо и неожиданно напомнила мне тетушку Бетси Тротвуд: я зашелся смехом.

– В этом нет ничего смешного или странного. Вот у твоего отца есть сестра – а почему у тебя ее не может быть? Так есть или нет?

– У меня есть брат, его зовут Дэвид… тетя.

– Ты можешь называть меня тетей Жаннин. А скажи, Номер Пять, Дэвид похож на тебя?

Я подумал и покачал головой.

– Совсем нет, тетя Жаннин. У него светлые кудрявые волосы, а не такие, как мои. Может быть, внешне мы немного похожи, но это сходство не очень сильное.

– Так, значит, он использовал одну из моих девчонок, – сказала тетя почти неслышно.

– Что?

– Ты знаешь, кто была мать Дэвида, Номер Пять?

– Мы же братья, нет? Я думал, что она была у нас одна, а Мистер Миллион всегда говорил, что она давным-давно оставила дом.

– Нет, это не так, – отвечала тетя, – и сейчас я бы хотела показать тебе фото твоей собственной матери. Хочешь на него взглянуть? – Она позвонила в колокольчик, вызвав служанку; та, сделав книксен, появилась из соседней комнаты, тетя отдала ей какое-то приказание, и служанка ускользнула обратно. Повернувшись обратно ко мне, тетя спросила:

– А чем ты занят весь день, Номер Пять, кроме того, что бегаешь по крышам и путаешься у взрослых под ногами? Тебя хоть учат чему-нибудь?

Я рассказал ей о своих экспериментах (я стимулировал неоплодотворенные яйцеклетки лягушек к половому делению и затем химической обработкой удваивал количество хромосом так, чтобы получить следующее поколение уже внеполовым путем) и о вскрытиях, которые меня поощрял делать Мистер Миллион, и среди прочего я обронил замечание: как интересно было бы провести вскрытие одного из аборигенов Сент-Анн, если бы хоть один еще существовал; ведь описания, сделанные первыми исследователями, очень сильно расходились, а некоторые первопоселенцы утверждали, что аборигены могли менять свой облик.

– Ага, – сказала моя тетя, – ты знаешь о них. Дай-ка мне проверить тебя, Номер Пять. Что такое гипотеза Вейля?

Мы уже проходили это несколько лет назад, поэтому я ответил:

– Гипотеза Вейля предполагает, что аборигены обладали способностью в совершенстве копировать облик и поведение человека. Вейль считает, что когда с Земли пришли корабли, аборигены перебили всех и заняли их места в кораблях, так что мертвы не они, а мы [6].

– Ты хочешь сказать, люди Земли, – сказала моя тетя. – Человеческие существа.

– То есть, мадам?

– Если Вейль прав, тогда и ты, и я – аборигены Сент-Анн, по крайней мере по происхождению; это я, думаю, ты и имел в виду. Ты считаешь, что он был прав?

– Я не думаю, что это имеет значение. Он сказал, что имитация должна была быть совершенной, и если это так, то они все равно такие же, как мы. – Я думал, что я ответил умно, но моя тетушка усмехнулась и закачалась быстрее. В этой тесной ярко освещенной комнатке было очень тепло.

– Номер Пять, ты слишком юн для семантических игр, и я боюсь, что тебя запутало именно это слово – совершенная. Уверена, что доктор Вейль использовал его скорее свободно, чем точно, как ты, кажется, полагаешь. Имитация едва ли могла быть точной, раз человеческие существа не обладают такой способностью, и чтобы копировать человека в совершенстве, аборигены должны были утратить ее.

– А разве они не могли этого сделать?

– Дитя мое, способности любого типа, раз возникнув, должны развиваться. А если так, то их следует использовать, в противном случае они отмирают. Если аборигены могли подражать так хорошо, что даже сумели утратить эту способность, то это был бы их конец, и, без сомнения, он настал бы задолго до того, как первые звездные корабли достигли Сент-Анн. Разумеется, нет ни малейших доказательств такой их способности. Они просто вымерли, прежде чем их успели толком исследовать, и Вейль, которому требовалось достаточно драматичное объяснение жестокого иррационального поведения окружающих, подвесил полсотни фунтов теории ни на чем.

Последнее замечание, и в особенности то, что моя тетушка выглядела такой дружелюбной, казалось, предлагало идеальный повод для вопроса о ее забавных средствах передвижения, но пока я старался его сформулировать, нас прервали почти одновременно с двух сторон. Вернулась горничная, неся огромную книгу, переплетенную в тисненую кожу, и протянула ее тетушке именно тогда, когда раздался стук в дверь. Моя тетушка рассеянно сказала: «Разберись тут…», а так как реплика могла быть с одинаковой вероятностью отнесена и ко мне, и к горничной, я удовлетворил свое любопытство другим способом – бросился к двери. Две из девиц моего отца, разодетые и раскрашенные до того, что казались более чуждыми мне, чем любые аборигены, – высоченные, как ломбардские тополя, так же мало похожие на людей, как ду́хи, с зелеными и желтыми глазами размером с яйцо, искусственно увеличенными грудями, выдававшимися почти до плеч, ждали в прихожей. Мне было приятно, что они вздрогнули, увидев меня в дверях. Я с поклоном впустил их, но когда горничная закрыла за ними дверь, моя тетушка тем же отсутствующим тоном сказала:

– Минутку, девочки. Я тут хочу показать мальчику кое-что, а потом он собирается уйти.

«Кoe-что» было фотографией, использующей, как я предположил, некую новую технику, заменявшую все цвета светло-коричневым. Она была маленькой, и, судя по ее общему виду и обтрепанным краям, – очень старой. На ней я увидел девушку лет двадцати пяти, худую и, насколько я мог судить, довольно высокую, стоявшую рядом с коренастым молодым мужчиной на вымощенной дорожке и державшую на руках ребенка.

Дорожка тянулась перед очень примечательным домом, длинным деревянным зданием высотой всего в один этаж, с крыльцом или верандой, менявшим свой стиль через каждые двадцать или тридцать футов так, что создавалось впечатление множества крайне узких домов, построенных стена к стене. Я считаю нужным упоминать здесь эту деталь, в то время едва отмеченную краем сознания, потому что много раз после своего освобождения из тюрьмы пытался найти хотя бы следы этого дома. Когда же мне впервые показали эту фотографию, меня куда больше заинтересовали лица девушки и ребенка. Последнее было едва различимо, его фигурка почти утопала в белом шерстяном одеяльце. Черты лица девушки были крупными, и на нем сияла ослепительная улыбка, в которой сквозило то редко встречающееся очарование – одновременно беззаботное, поэтичное и хитрое. Цыганка, подумал я вначале, но цвет кожи у нее был для этого слишком светел. Так как в этом мире мы все произошли от сравнительно малых групп колонистов, наше население довольно однородно фенотипически, и только мои занятия предоставили мне кое-какие сведения о других расах изначальной Земли. Во вторую очередь я подумал о кельтских народах, и на сей раз почти с полной уверенностью, что догадка эта справедлива.

– Уэльс, – произнес я вслух, – или Шотландия, или Ирландия.

– Что? – спросила моя тетушка. Одна девица хихикала: сейчас они сидели на диване, скрестив перед собой длинные, блестящие, словно полированные древки флагов, ноги.

– Не важно.

Моя тетушка бросила на меня испытующий взгляд и сказала:

– Ты прав. Я пришлю за тобой, и мы поговорим об этом, когда у нас будет побольше свободного времени. Сейчас же моя горничная проводит тебя в твою комнату.

Не помню никаких подробностей бесконечно долгого перехода с горничной до нашей спальни и даже тех слов, что я сказал Мистеру Миллиону в оправдание своего недозволенного отсутствия. Но какую бы легенду я ни сочинил, думаю, что он доискался правды, расспросив слуг, потому что никаких приглашений вернуться в тетушкины апартаменты не последовало, хоть я и ждал их потом несколько недель. Этой ночью – да, я совершенно уверен, что это была та же ночь, – мне приснились аборигены Сент-Анн, аборигены, танцующие с плюмажами из свежей травы на головах, локтях и коленях, аборигены, потрясающие сплетенными из коры щитами и копьями с нефритовыми наконечниками, и видение это продолжалось, пока их движения не передались моей кровати и не обернулись затянутыми в потрепанную красную ткань руками лакея моего отца, пришедшего позвать меня, как это делалось каждую ночь, в его библиотеку.

Именно в эту ночь, в тот самый раз, когда мне впервые приснились аборигены, – как я теперь уверен, изменилось и содержание наших с ним встреч, которые за четыре-пять лет уже сформировали вполне предсказуемую последовательность разговоров, голограмм, свободных ассоциаций, внезапных переходов от одной темы к другой – последовательность, о которой я привык думать как о неизменной, сменилась. После вступительной беседы, задуманной, по-моему, для того, чтобы сделать меня непринужденным (в чем он никогда не имел успеха), мне было велено закатать рукав и лечь на старый медицинский смотровой стол в углу комнаты. Мой отец приказал мне смотреть в стену, на полки, заставленные растрепанными тетрадями. Я почувствовал, как игла входит во внутреннюю сторону моей руки, но я не смог ни сесть, ни взглянуть на то, что отец делал. Затем он выдернул иглу и велел лежать смирно. После показавшегося очень долгим промежутка времени, в течение которого мой отец изредка щупал мой пульс или поднимал мои веки, чтобы взглянуть в зрачки, кто-то в дальнем углу начал рассказывать очень длинную и путаную историю. Отец записывал то, что говорилось, и временами задавал вопросы. Я счел ненужным отвечать, ибо рассказчик делал это за меня. Наркотик, введенный мне, казалось, не ослаблял своего действия с ходом времени. Вместо этого он словно уносил меня все дальше от реальности и того образа сознания, что лучше всего помогал сохранять индивидуальность мысли.

Потрескавшаяся кожа стола исчезла, и теперь это была палуба корабля, или крыло голубя, бьющееся высоко над миром; и меня больше совсем не интересовало, принадлежал ли звучавший голос мне или моему отцу. Иногда он звучал выше, иногда ниже, временами я чувствовал себя говорящим из глубины грудной клетки, много более широкой, чем моя; и его голос, узнаваемый только по мягкому шуршанию страниц тетради, вдруг напоминал мне высокие, пронзительные крики бегающих по улице детей, которые я слышал летом, когда мне удавалось высунуть голову в окошко у основания купола библиотеки.