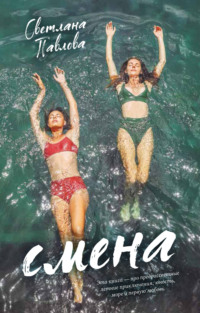

Смена

Светлана Павлова

Смена

© Светлана Павлова, 2022

© ООО «Клевер-Медиа-Групп», 2023

Художественное оформление © Duet Postscriptum

* * *Моей бабушке, Валерии Петровне Павловой.

Я знаю, что ты прочтешь.

Мы просто забыли. Но маленький школьник

За нас расплатился, покуда не вырос,

И в пальцах дрожал у него треугольник.

Сегодня бы, взрослый, он это не вынес.

А. КушнерЧасть I

В деканате сказали

В деканате сказали, что без практики не переведут на следующий курс. Потом, пожевав губу, добавили, что самые достойные виды деятельности уже разобраны. Достойным считалось перебирать бумажки в ИТАР-ТАСС и сопровождать на экскурсиях благополучных французских пенсионеров. В итоге нас с Люсей поставили перед выбором: переписывать картотеку факультетской библиотеки или поехать в лагерь «Чайка» вожатыми. Люся первый вариант сразу отвергла, мотивировав отказ аллергией на пыль и плохим почерком. Она об этом так быстро и складно отрапортовала, что никто из присутствующих не усомнился в честности Люськиных слов – в том смысле, что ни грамма правды там не было (до нашей методички уже давно доходили слухи про Люськины таланты по части художеств в студенческих зачетках и ведомостях). Но этой вечно все сходило с рук. Моего мнения она даже не спросила – просто взяла два листка, расписалась за нас обеих, вонзив ярко-красный, доведенный до идеала ноготок напротив наших фамилий, и деловито отправила меня собирать шмот. Пока в мой чемодан летели солнцезащитный крем, теплые носки и лекарства от всех болезней – то есть то, что Люська никогда и не подумает взять с собой, потому что повезет тысячу платьев, красных помад, каблукастых босоножек и миниатюрных нефункциональных купальников, – меня не покидало одно-разъединственное ощущение: не свою я жизнь живу, не свою.

Сначала журфак, на который поступила, потому что так хотели родители. Мои мама и папа – типичный институтский роман. И к тому же редкий вид пар, чьи мнения всегда совпадают. То есть абсолютно во всем – от незначительных вопросов вроде что есть на ужин и какие обои поклеить на даче до планетарно-масштабных вроде как жить, чтобы было правильно. На моей памяти разошлись они только в одном – моей будущей профессии. Тревожный отец, всю жизнь, кажется, проживший в ожидании черного дня, на который копил и ради которого выжимался, молил об отделении рекламы. А мама считала, что идти надо на международку, ведь там «много мальчиков». Выбор мамы мне понятен: женское счастье – был бы милый рядом. В других вопросах мама и папа всегда умели найти компромисс. Компромисс, как известно, только прикидывается изысканным способом одержать победу обеим сторонам, а на деле обычно выходит полная ерунда. И мое имя, Виолетта-Виктория, – лучшее тому подтверждение. Ума не приложу, неужели эти двое не понимали, что человек по натуре своей существо ленивое и такое нагромождение букв произносить не способен? Короче говоря, сложносочиненная конструкция трансформировалась в два жалких огрызка – Ви или Вета (кому как удобнее), с которыми мне приходилось жить. Жить приходилось еще много с чем: кофе с сахаром по ошибке, непроходимо тупыми учениками, одобренным папой женихом Вадиком, сапогами на размер меньше, потому что «из Италии», и вечной Люсиной придурью.

Кажется, тем единственным, благодаря чему я держалась на плаву.

* * *Нам оплатили только проезд, и выданного хватило, естественно, лишь на плацкарт. Я предложила добавить своих и полететь. Люська сказала, что боится, но мы обе знали, что она просто жадничала. Еще нам дали каких-то стыдных денег типа суточных или премии; дали со словами: «На мороженое». На мороженое мы эти 513, что ли, рублей, еще не зайдя в поезд, и потратили. Билеты покупала Люська, поэтому, ясное дело, все перепутала: я оказалась на верхней полке вместо нижней, как просила, да еще и одна, через семь вагонов от нее. Странно, что мы вообще тогда успели. Всем вроде бы известно, чем отличаются два разнесенных по полюсам Кольцевой линии вокзала – Киевский и Курский. Но коварство первой буквы почему-то продолжает играть с пассажирами злую шутку.

Едва колеса поезда тронулись и послышался хруст разворачиваемой фольги, едва навязчивый куриный, мариновавшийся часами запах проник из начала вагона в самый его конец, едва успело исчезнуть из виду здание вокзала, ко мне обратилась сидевшая по соседству цыганка. Разумеется, каноническая – с тремя сумками в черно-красную клетку, пятью мешками и плачущим ребенком, спрятанным в складках бесконечного бархата. Попросила поменяться местами. Сказала: «Дорогая, войди в положение». Чтобы войти в положение, нужно было пересесть на боковую. Мне было страшно отказывать цыганке, но перспектива провести двадцать семь часов на боковой полке не радовала, и я сказала «нет». После чего, честное слово, услышала, как она прошипела: «Не поменяешься – прокляну».

Короче, пришлось согласиться. Став полноправной бенефициаркой моей полки, цыганка просияла и уже четко сказала: «Там, куда едешь, встретишь любовь. А через три дня, как познакомишься, будете целоваться». «И что, на этом все?» – хотела спросить я, но дерзить цыганке – дело сомнительное. Не стала. А сейчас понимаю – стоило, потому что слова оказались пророческими. Но про это потом. Сейчас про другое, про важный день – день нового заезда.

Юля

Смена, о которой пойдет речь, была для нас третьей по счету. Мне дали отряд плюс-минус тринадцатилеток. Это, я считаю, меньшее из зол. Под остальными подразумевались ярко накрашенные девицы и басящие амбалы в возрасте с пятнадцати до семнадцати. И малыши от семи до одиннадцати. С ними совсем как-то боязно: хрупкие докучливые зверята. Отряд был смешанный, девятнадцать человек. Прямо как в той песне про грустную статистику. Три Кати, две Маши, по одной Оле, Марине и Юле. И еще один, кроме меня, объект сумасшедших родительских фантазий – Иванова Джульетта Сергеевна. Из мальчиков было два близнеца – Всеволод и Лука, рыжие, веснушчатые, кривозубые, с бесстыжими глазами. Кроме них, заикающийся Ваня с Чукотки, картавый Стасик, вечно сонный и вечно голодный Федя (впоследствии Кекс), громкие Денис и Петя, говоривший исключительно на мате Толя и коренастый Жорик. Жорик носил бежевые бриджи, майку-алкоголичку и крутил на пальце длинную цепочку со связкой ключей, являя собой точную версию своего отца в уменьшенной разве что ширине. Дать ему в руки борсетку – и вот тебе маленький таксист. Он сразу предупредил меня, что матерится с шести, курит с восьми, а бухает едва ли не с рождения и что своим привычкам в лагере изменять не собирается. Любезно согласился делать это за территорией. «Конину с папкой глушим в гараже по пятницам, ясно, да?» – «Да и на здоровье», – ответила я. Жорик, не обнаружив потенциального поля для конфликта, отправился участвовать в дележке кроватей – лагерный baptism of fire, с первого же дня, увы, устанавливающего вожака стаи. «Чур моя у окна!» – гаркнул Жорик и ловким обезьяньим прыжком долетел до самой козырной кровати – угловой, у стены, смотрящей на море. Сопротивления Жорик не встретил.

Память на имена у меня жуткая, поэтому в первый день я придумала вести в телефоне заметки, куда потом подсматривала.

Стасик – в фиолетовых сандалиях, смешно подковыривает в носу.

Марина – одевается как Бритни Спирс.

Жора – попросил сгонять за «Беломором».

Найди кто-то подобную заметку, меня бы, наверное, четвертовали. Поэтому я их не берегла – стирала после очередного заезда. Список удалялся, а вместе с ним имена, лица и истории детей. Они исчезали из моей памяти охотно. В отличие от других вожатых я вообще ни с кем не сближалась. Удивлялась тому, как искренне Люська ревет при расставании. Тому, что Ане не лень провести ночь за плетением десятков прощальных фенечек. Тому, что Ника после конца смены смотрит соцсети детей. У меня внутри не было ничего. Пустота. Белый лист. Однако в этот раз все повернулось иначе.

Юлю я выделила из толпы с первых минут знакомства, честное слово. Она была обычной девчонкой, про каких сразу понятно, что из неблагополучной семьи. Заношенные футболки в катышках, походка опасливая, крадущаяся. Юбка длинная, совсем не девичья, потрепанный подол. Черные, явно чужие носки с парусящимися пятками, обкусанные губы в кратерах герпеса. Все время лохматая, с торчащими, как у Эйнштейна, проволочками волос, обгрызенными многоугольником ногтями и черной полоской грязи под ними. Но было что-то еще, цепляющее; цепляющее нет, не взгляд, и это не давало мне покоя весь день. Только заметив, что Юля несет в душ мужской шампунь, я поняла, в чем дело. Запах. Вонючий запах Nivea, который обычно слышится от папы или дедушки, но никак не от девочки четырнадцати лет.

– Юля, а зачем тебе мужской шампунь против выпадения волос?

Юля заглянула в пакет удивленно, будто сама не узнавала его.

– Ой. А я не заметила. Меня папа просто собирал. Он со смены был и на работу другую опаздывал.

– А мама что же?

– А мамы нету. Мама не с нами.

Я не знала, что ответить. Казалось, что и так позволила себе бестактность, не сумев сдержать любопытство. Поэтому не ответила ничего, молча протянув ей единственное, что могла дать в тот момент, – ополовиненную бутылку ванильного мыла. А через пять минут уже летела в ближайший супермаркет, где кидала в корзину все розовое, клубничное, мармеладное и прочее милое, считавшееся «женским». На ознакомительных планерках нас серьезно стращали по поводу нарушения субординации, но в тот момент мне было все равно.

Мысли о Юле не давали мне покоя весь первый день заезда. Не покидало ощущение, что я ее уже где-то видела.

Но где?

Ваня

– Кто насрал в душевой поддон?! Я спрашиваю: кто насрал? Кто-о-о-о?! Кто, сука, насрал в душевой поддон?

Кричала воспитательница Елена Санна. Она всегда кричала. Крик был ее нормальным тоном голоса.

Я оторвала голову от подушки. 06:47. Еще бы ей говно везде не мерещилось – вскакивать в такую рань.

– Не я, Елена Санна. Честное слово, не я.

– Все шуточки шутишь, Ларцева. Ты у меня довыделываешься.

– Да не шучу я. Подождите, Елена Санна, а вы уверены, что там правда … ну… человеческое? Вдруг это Пират ночью пролез?

Даже по достижении двадцати лет я не научилась произносить вслух слова вроде «месячные» и «срать». Как и многие другие термины, связанные с выделительными процессами. Потому пользовалась нелепыми эвфемизмами.

– Ты, дорогуша, чего думаешь, я человечье говно от собачьего отличить не умею? В лагере уже тридцать лет как пашу, в отличие от вас, пигалиц немощных. Тем более Пират – псина воспитанная. Не то, что вы.

Люся примирительно предложила перестать орать и отправиться изучить артефакт. И мы пошли. Мне лично все стало ясно еще на пороге, благо с обонятельными рецепторами у нас взаимопонимание. Так что за тем, как консилиум из трех вожатых и одной воспитательницы склонился над душевой, я наблюдала из дверного проема.

Изучение много времени не потребовало.

– И вправду человечье, – весело сказала Люся.

– Ну и как оно здесь, спрашивается, появилось? – Елена Санна снова начала переходить на крик.

– Может, братья эти? Как их там… Ярополк и Ростислав? – предположила я.

– Они Лука и Всеволод, Ви. И зачем им в душе-то срать, скажи на милость?

– Ну… Они выглядят так. Хулигански.

– Это как ты выяснила?

– Эмпирически. Отстань.

Я подняла голову на Люсю и увидела, как она одними губами, говорит: «Иди на хуй».

– Сама иди, – ответила я вслух.

А потом вспомнила.

Вспомнила, как вчера вечером Ваня (Заметки → Ваня, испуганный, с Чукотки, в серой рубашке до колен) долго не мог найти себе места, мыкался из угла в угол, будто что-то искал, но не отвечал на вопросы и предложения помощи. Потом до меня дошло: ищет туалет. Ну я и сказал: мол, вон туда.

Если бы я знала, что на Чукотке еще остались семьи, которые прячут своих детей от вертолетов, развозящих местных ребят по школам-интернатам, – прячут, не в силах вынести девятимесячной разлуки и из страха лишиться помощи по хозяйству. Если бы я знала, что Ванин папа – записной алкоголик, а это для чукчей, не имеющих в желудке особого фермента, почти равно смерти – пусть не физической, но моральной. Если бы я знала, что Ванина мама – не только жена непроходимо глухого к импульсам жизни оленевода, но и волшебница. Выбила путевку и сумела отправить сына на первую встречу с новым миром.

Если бы я знала.

Но я не знала. Уже потом я находила спасение в мысли, что моей вины тут ровно половина. Все-таки не будь Елена Санна верна привычке орать не подумав и позволять всему, что появляется в ее голове, выходить изо рта, судьба Вани имела шансы сложиться иначе. К нему не прилепились бы клички Дерьмоед и Иван-Кал. Он не оставался бы без вкусного на завтраке, потому что не ждал бы, пока в туалете на семь кабинок не останется людей. Он был бы обычным ребенком с необычной судьбой, впервые пролетевшим на вертолете над синей тундрой, севшим на вездеход, а после – на поезд. Ребенком, который впервые опустил бледные ноги в соль моря в возрасте тринадцати лет.

С Ваней мы проболтали весь день. Эти разговоры дали мне понять, что из нас двоих это я – непроходимая невежда. Такое случается, когда начинаешь верить, что жизнь ограничивается виртуальными событиями. А она тем временем бывает другой. Бывает жизнь как у кочующих народов Севера. Их дети не могут делать презентации с последним слайдом «Спасибо за внимание». Они не могут прогуливать физру и пить какао с пенкой в школьной столовке. Они не могут проспать первый урок, потому что в тундре вообще нельзя ничего проспать: она играет со светом и тьмой, как хочет, диктуя человеку особый биоритм. Ваня сказал, что вариантов у местных не так много. Есть кочевые школы, которые, по идее, должны решить невыполнимую задачу: дать детям знания, не разлучая их с родителями. И есть интернаты, куда забирают на целый учебный год. Минус их в том, сказал Ваня, что после учебного года в цивилизации теряются навыки жизни в тундре, ориентиры в пространстве и переданные от поколения к поколению знания. Так истончаются родственные связи и образуется замкнутый круг. После полноценных одиннадцати лет учебы в стойбища возвращаются единицы. И кому это, спрашивается, надо? Родителям Вани точно не надо. У родителей Вани другие заботы – бороздить бесконечную тундру, перевозить чумы, собирать скарб и видеть каждый день одно и то же: снег, недостижимый горизонт и олений хвост.

Молодой дружный коллектив

– Звонок на детское радио: «Моего друга Сережку завтра родители везут в лагерь. Поставьте для него песенку “И сизый полетел по лагерям!”» Я не понял, Ларцева, чего не смеемся? Вожатая, блин. Кто вас понабрал сюда, без чувства юмора? – Физрук Виктор Михалыч не любил, когда не смеются его анекдотам. А потом сразу давил на чувство вины: – Ты, может, и детей не любишь?

Я ненавижу этот вопрос. Потому что, когда вру, я краснею, а детей, если честно, терпеть не могу. За исключением сына наших младородящих друзей, трехлетнего Санька – такой он маленький, пахнущий молоком, медом и присыпкой юркий зверек. Аж страшно иногда, как хочется его до смерти затискать. Когда я беру его на руки, что обычно случается на вечеринках, потому что Санька не с кем оставить, на мгновение всё становится как будто понятным, трезвым, спокойным и теплым. Только покалывает что-то в груди. То ли материнский инстинкт, то ли невралгия. Таких чувств во мне больше никто не вызывает. И выражение «Дети – цветы жизни» я считаю бессмысленной комбинацией слов. Цветы жизни, очевидно, не дети, а нормальные, обычные такие цветы – ромашки там, гладиолусы, лилии. Ну, или лизиантусы, у кого вкус повзыскательнее.

Однажды мне надоело стыдиться, и я ответила: «Педагогическая миссия важнее сантиментов». Я не врала, к третьей смене миссия и вправду придумалась: отучить хотя бы часть отряда от слов вроде «денежка» или «кушать», привить правильные ударения, надоумить прочитать что-то из приличного и избавить от привычки вытирать руки о штаны. Сейчас понимаю, что программу стоило бы наполнить более прикладным – например, объяснить девчонкам, что, услышав отмазку «давай без, у меня аллергия на латекс», лучше бежать куда глаза глядят. Или, скажем, что худеть, вызывая рвоту, некруто и чревато выпадением зубов. Жаль, что я так и не осмелилась.

Парням свои идеи я продавала как инвестицию в будущее. Апеллировала к известным мне историям про свидания, скоропалительно завершившиеся после одной лишь ошибки в произношении фамилии Бальмонт. Но они не покупали, предпочитая другой ассортимент: сиги, чипсы, карты с голыми девицами. Женской же половине можно было и вовсе не продавать. Спасибо родителям постсоветского пространства, унаследовавшим от предков хитроумный упрек: «Но ты же девочка!», что взращивал в самых уязвимых из нас безропотность, смирение и покорность судьбе.

Далеко не все в отряде с восторгом относились к идее внутреннего роста. И я могу это понять: двадцать один день без предков хотелось провести по-человечески – то есть бессовестно и полноправно деградируя. Только не подумайте, что я была изувером или деспотом. Свои развлечения я никому не навязывала. Не стремилась приручить бунтарей; довольствовалась образовавшейся, пусть небольшой, но все-таки свитой. За поглощение пюре ножом и вилкой я разрешала им не спать во время тихого часа, а за поедание супа, не загребая, а отгребая ложкой от себя, как велит этикет, могла закрыть глаза на пропущенную уборку.

Теперь вечерами, когда большинство девчонок надевали розовые велосипедки и поролоновые лифчики, чтобы предаться жарким радостям пубертата на дискотеке, моя пятерка собирались кружочком в беседке. Единственный, пожалуй, за всю мою жизнь кружочек, где я была центром. Они все в панамках, потому что мы так договорились. Смотрят доверительно, будто думают, что у меня есть тайное знание. А тайного знания меж тем нет и в помине, поэтому повестка такая: «Вино из одуванчиков», «Над пропастью во ржи», «Гарри Поттер», «Джейн Эйр». И никаких тебе чибисов, проблем чувства и долга, быть или казаться. Демократичность программы, правда, однажды сыграла со мной злую шутку, когда притащились парни – читая вслух Паланика, но больше гыгыкая и краснея на неловких словах. Спустя час они утратили к нашему собранию интерес – отваливались по одному, всё больше заражая друг друга зевотой. В итоге мы остались девичьим кругом: читали по очереди вслух, стесняясь своих голосов, учились говорить громко и четко, не получалось, но все равно читали и говорили, говорили, говорили. Я чувствовала себя лидером суфражисток, а еще – впервые в жизни – что живу не просто так, а по специально задуманной кем-то причине.

Надо сказать, осмысленная миссия в лагере была не у одной меня. Например, буфетчица тетя Лариса в конфетно-розовых кофточках не ленилась ежедневно вырезать из наскоро прочитанной в автобусе газеты гороскоп и вставлять его под стекло прилавка. Циники скажут, что это, мол, хитрый маркетинговый ход. Но они так подумают, потому что не знают простого и понятного нутра этой женщины, свято верившей, что ось мироздания качается от показавшейся из-за угла черной кошки, блеснувшего пустым дном ведра или разбитого зеркала. Заботливо разглаженная бумажка лежала себе поверх сникерсов и дешевых твердокаменных жвачек, ежедневно будоражила умы, вызывала споры и становилась главной темой для обсуждения за завтраком. Девчонки, перекрикивая друг друга, выясняли, у кого «сбылось вчера», парни похабили судьбы знаков на разные лады, а тетя Лариса улыбалась лукаво и думала себе всякое о предназначении пророка.

Не менее пассионарным был физкультурник Виктор Михалыч, в прошлом спортсмен, но уже далеко не атлет. Некогда острые, судя по глядящим со старых стенгазет фотографиям, а теперь оплывшие черты лица недвусмысленно намекали на некоторые его неспортивные пристрастия. О принадлежности к ЗОЖ сегодня говорили только кроссовки и ярко-красный свисток на шее. Не знаю уж, отчего культуре физической он предпочел культуру народную, но вот уже двадцать лет в конце каждого мая Виктор Михалыч расчехлял свою тетрадку с анекдотами – 63 штуки, по количеству дней в трех сменах стремительного лета, – и рассказывал их на утренних планерках. Это было нечто намертво укорененное в жизни – такое же, как вечерние новости с Екатериной Андреевой, пустое первое января и отсутствие свободных мест в электричке, когда жарко, все потные, а ты с пятью сумками и очень устал. Анекдоты были средненькие. К тому же пропитанные мизогинией. Типа «Вожатая, пересчитывающая детей во время купания, надеялась, что после 27 идет 29». Мы всё равно стоически хихикали – профессиональная солидарность как-никак.

Директриса «Чайки», по паспорту Ирина Тимофеевна, а в миру отчего-то Кубышка, была образцом человека, неумело балансирующего на периферии эпох. Это проявлялось хотя бы в том, как она носила часы: на правой – Apple Watch, с которыми щепетильно сверялся пульс и шаги, а на левой – золотые, с финифтью, совсем не статусные, для красоты. Мужнин подарок. Она хотела быть современной, а потому общалась с детьми формулировками формата «Ну чего флексим, пионэры?». Еще Кубышка любила мультимедийный подход в воспитании детей (то есть анимированные презентации power point) и не любила субординацию (то есть на полном серьезе советовала вожатым, как правильно устроить личную жизнь, потому как знала лучше всех, кто на самом деле кому подходит). Кубышка обожала власть, наводить страх, когда перед ней кланяются. И без зазрений совести пестовала идею прямой взаимосвязи благосостояния «Чайки» с собственной персоной на протяжении двадцати семи лет. Отсутствие электоральной ротации воспринималось как данность. «Без Ирины Тимофевны ничего бы не было», – говорила она о себе. Почему-то в третьем лице. Всегда в третьем лице.

Еще один персонаж, которому у меня никак не получалось симпатизировать, была старшая воспитательница Елена Санна Глызина, прозванная в лагере Гильзой – за фонетическую схожесть с фамилией и недобрый нрав. Занудная. Злая. Невыносимая, как капитальный ремонт. Она не разговаривала даже, нет, все цедила сквозь безгубый, компенсированный жирным слоем помады рот. Вот нас воспитывал комсомол, а вы непоротые. Вожатая она! Ты погляди, майку какую напялила. Прикрой срам-то, не то выгоню за аморалку. Совсем уже оборзели мне тут секс на глазах у детей устраивать. Щас мне всё СПИДом тут перемажете. И так далее, и так далее. А ходила-то как, как ходила – решительной походкой, будто всегда наготове что-то разрулить или по морде дать, если надо, всему миру сообщая о намерениях воинственным цоканьем каблуков. Нимб пергидрольной сахарной ваты над ее головой обычно виднелся метров за десять и имел свойство, едва показавшись, портить всем настроение.

Другое дело Раиса Иванна, совмещавшая в большой себе миллиард должностей – и завхоз, и главный повар. А если надо, могла и утреннюю зарядку для детей провести. Прямо так, не снимая туфель на десятисантиметровой платформе, из которых торчал алый педикюр. Раиса Иванна относилась к тому типу женщин, которые ежедневно совершают невидимый, но важный подвиг, а их несправедливо зовут украшением коллектива и представительницами прекрасной половины человечества. На 8 Марта им вручают сиреневый ежедневник, «Рафаэлло» или гель для душа с запахом сирени. И желают, «чтоб все мужики были у ваших ног». И они, наверное, у них были, потому что никогда в жизни я еще не видела такого способа приготовления пирожков. Раиса Иванна пела на тесто, шептала в него секретики, чтобы поднималось, а остужала приготовленное на редкость изысканным способом – набрав в рот воды и щедро на выпечку плюнув. После, устав от жаркого дыхания печи, Раиса Иванна открывала форточку, и навстречу ей кидался свежий, без ноток сдобы воздух. Она подставляла лицо прохладе и балдела (именно этим глаголом) так, как умеют немногие.

Мой любимчик – фельдшер Серго, фанат рисования по коже зеленкой. Из-за Серго к середине смены дети помладше ходили усыпанные точечками, ромашками, солнышками и человечками цвета сочной травы. Для души у Серго была своя «зеленка» («Белуга», вы посмотрите, какой эстет). Он ей довольно часто подлечивался. Сурово-вежливый со взрослыми, с детьми он общался, утешительно бубня сахарно-тягучим голосом Николая Дроздова, способным уговорить кого угодно на что угодно. Я как-то раз к нему зашла по делу. Начали за здравие – попросила таблетку от головы, а он мне говорит: «Выпейте лучше, Виктория, водки». Ну я и выпила. А потом еще и еще. К концу, так сказать, осмотра я стала Викусиком и получила неограниченный доступ к противоожоговому крему.

Ну и самый нежный, бесполезный и чудесный человечек – библиотекарша Зоечка. Я понятия не имела, что она делает вне этих трех смен, но, судя по стае домашних котиков на экране телефона и вечно не довязанной салфетке, было ясно, что спрашивать лучше не стоит. В лагере Зоечка работала меньше всех – за ненадобностью. А когда кто-нибудь входил в библиотеку, она заметно волновалась, будто перед свиданием. Такое случалось нечасто, а потому Зоечка без конца сочиняла себе работу. Протирала еженощно сереющие от пыли подоконники и переписывала библиотечный журнал бисерным почерком. А однажды, отчаявшись оберегать «Темные аллеи» Бунина от натуралистичных рисунков по мотивам, обернула томик в пакетик и привязала его на веревочку. В этом была вся Зоечка.