Пересекая границы. Модерность, идеология и культура в России и Советском Союзе

В одном из своих наиболее проницательных, глубоких эссе Шейла Фицпатрик писала об интеллигенции и представителях партии как о двух сохранившихся после революции элитах, «оскорбленно-независимых, завистливо неразборчивых в средствах и при всем том – единственных возможных претендентах на лидерство в раздробленном и нестабильном послереволюционном обществе». Между ними было больше общего, чем признала бы каждая из сторон: острое сознание своей исторической миссии и морального превосходства наряду с «представлениями о культуре как о чем-то, что (подобно революции) образованное меньшинство приносит массам, чтобы возвысить их»44. Глава пятая построена на этих убедительных суждениях применительно к конкретному значимому контексту, но выводы о конечных итогах оказываются неоднородными. Ни интеллигенция, ни партия не были статичны или монолитны, и если мы даже представляем себе их таким образом только в исследовательских целях, это может упростить результат. Цитируя Фицпатрик, «интеллигенция потеряла на этом пути свободу и самоуважение, хотя и победила в культурной борьбе, в то время как коммунисты потеряли уверенность в наличии связи между коммунизмом и культурой, выиграв в борьбе за власть»45. Представленный здесь в связи с разговором о двух академиях анализ приводит к менее однозначным выводам. Он наводит на мысль, что их «симбиоз» в 1920-е годы способствовал значительному взаимопроникновению между двумя лагерями.

Кроме того, размышляя, что представляли собой эти две «стороны» на протяжении советской эпохи с ее резкими и извилистыми поворотами, следует учитывать смену поколений46. С точки зрения представителей поколения 1920-х годов, проиграли обе стороны, но можно также заключить, что синтез развивался так, как никто не планировал и не ожидал. Над следствиями этих рассуждений – что каким-то неожиданным, даже скрытым образом Коммунистическая академия частично привила свой дух и миссию большевистской Академии наук – стоит задуматься. Это означает, что советская Академия наук, один из главных бастионов компромисса сталинской эры с прошлым, консерватизмом, путь к «отступлению», представляла собой, если глубже изучать историю «большевизации», синтез главных революционных нововведений 1920-х годов и преобразованной старой академической среды. Это, в свою очередь, дает дальнейший исторический материал, позволяющий обосновать концепцию интеллигентско-этатистской модерности.

Предметом заключительной, транснациональной части книги стали визиты иностранцев и их восприятие Советского Союза, формируемое советскими посредниками и практиками приема, а также их собственными убеждениями и интересами. Однако три фигуры, стоящие в центре шестой и седьмой глав, не могли бы быть более несхожими: попутчик Ромен Роллан, возможно наиболее известный из западных интеллектуалов, защищавших сталинизм в 1930-е годы; его жена Мари Роллан, или Мария Кудашева, «посредник» между великим французским писателем и советской политикой и культурой и Эрнст Никиш, крайний правый противник гитлеризма из «национально-революционного» лагеря периода поздней Веймарской республики, создавший смешанное учение и основавший движение, которое сочетало в себе элементы социал-демократии и фашизма, фантазировавший на тему «прусско-русской» геополитической «общности судеб». Таким образом, три рассматриваемые фигуры обладали совершенно разным политическим багажом и разными взглядами; кроме того, Кудашева видела Советский Союз «изнутри», в то время как два других иностранца были именно «чужаками», наблюдающими извне и – каждый по-своему – захваченными увиденным.

В каком-то смысле фигуры Роллана и Никиша призваны – по-разному – поместить в исторический контекст стержневой вопрос об универсализме или самобытности советского строя. Ключом к восприятию Ролланом Советского Союза и сталинизма были его представления о русской революции, на которую он смотрел сквозь призму революционных событий во Франции; об общеевропейском противостоянии фашизму, в котором СССР был союзником прогрессивной Европы; наконец, о поучительном, просветительском монументализме сталинской культуры, которая лично его привлекала намного больше по сравнению с авангардом. Но Роллан, видевший универсализм везде, когда он смотрел на восток, вскоре столкнулся с ужасами Большого террора и чудовищными подробностями сталинской политической культуры. Никиш же, наоборот, в соответствии со своим ультранационалистическим «прусским большевизмом», придумал теорию о взаимной близости двух лагерей – молодого и полного сил Востока и традиционно единообразного прусского милитаризма и государственного контроля, которые, вероятно, могли бы им вдохновляться. Его взгляды на советский коммунизм отчасти были продиктованы яростной идеологической и геополитической ненавистью к Западу.

Политические и идеологические воззрения Кудашевой, которые, согласно источникам, в 1920-е годы были просоветскими, а в период ее жизни с Ролланом в 1930-е годы – резко антифашистскими, намного более фрагментарны и менее уловимы. Что касается сталинизма, она, разумеется, во многом была существенно ограничена. Но именно ее посредническая функция – как секретаря Роллана, его переводчика и устроительницы его интенсивного общения с советским руководством, прессой и представителями культурных институтов – делает ее по-своему значимой исторической фигурой. Кудашева была одной из тех многих, чья роль – установление диалога между западными посетителями и наблюдателями и советскими людьми – приобретала все большую значимость в 1930-е годы. Но она принадлежала к более узкому кругу тех, кого я бы назвал интимными посредниками – это возлюбленные или супруги, у которых формировались эмоциональные связи со значимыми для советских людей личностями и которые обладали особым и продолжительным влияние на этих людей. Кудашева, например, быстро стала для Роллана олицетворением «новой России» и сыграла ключевую роль в том, что он сделался главным «другом Советского Союза» среди западных интеллектуалов.

И Никиш, и Роллан бывали в СССР – в 1932 и 1935 году соответственно. Но чтобы осмыслить даже этот их краткий опыт знакомства с Советским Союзом, мы должны учитывать всю совокупность биографических, личностных и более общих, связанных с различными обстоятельствами факторов. В случае с Ролланом не последнюю роль в его поездке и встрече со Сталиным в Кремле сыграла Кудашева. Если говорить о Никише, то его опыт взаимодействия с советской действительностью трактуется в рамках долгой идеологической одиссеи, в которой этот опыт был укоренен и которая включала в себя переход от революционной социал-демократии к крайнему правому национализму под сильным влиянием некоторых аспектов ленинизма и сталинизма (тому, что в связи с немецкой консервативной революцией обычно называют национал-большевизмом). В 1945 году в ГДР он вернулся к коммунизму. Я попытался здесь проследить эту необычную, по-настоящему незаурядную траекторию если и не как парадигматическую, то по крайней мере в каком-то смысле показательную. Она указывает, во-первых, на взаимодействия между крайним левым и крайним правом крылом интеллектуалов и их политических идеологий в ХХ веке. С этой точки зрения Никиш представляет собой готовую иллюстрацию к тому, как надо интерпретировать идеологию, учитывая другие многочисленные факторы в определенном историческом контексте. Во-вторых, она указывает на околосоветские (или национал-большевистские) настроения в так называемом национальном революционном лагере Веймара, на которые повлияло и становление национал-социализма, и Коммунистическая партия Германии. Эта сложная веймарская территория оказалась также вовлечена в международную обстановку за счет влияния советской политики и попыток отвратить национал-большевиков от крайнего правого курса. Наконец, образы и впечатления, с которыми изначально ассоциировались у современников эти три фигуры и которые сохранились в восприятии их как исторических личностей, важно иметь в виду, обращаясь к их биографиям. Сюда, в частности, относятся упорные слухи о Кудашевой как агенте НКВД, Роллан как образец европейца в сталинской культурной среде и Никиш как противник гитлеризма – тема, вновь открытая участниками беспорядков в Германии после 1968 года, вновь обратившимися к национальной проблематике.

На первый взгляд может показаться, что транснациональные главы этой книги в меньшей степени связаны с центральным вопросом, с которого начинаются главы теоретические, – обширной дискуссией об исключительности или общей модерности в рамках исследований о России и альтернативными подходами, обозначенными в этой книге. Но я утверждаю, что они также относятся к общей теме этой работы. Изучение кросс-культурных и трансидеологических обнаруживает, чего именно не хватает советской истории как области науки: она должна учитывать международные и транснациональные аспекты; должна быть ориентирована на сопоставление, хотя бы подразумевать его; должна вступать во взаимодействие и соприкасаться с другими странами, культурами и политическими традициями47. Этих целей можно достичь вне зависимости от того, какую историю мы пишем: политическую, социальную, культурную или интеллектуальную. В то же время экскурсы в транснациональную историю снова подводят нас к тем особенностям советского строя – например, институциональному устройству партийного государства, – которые были необычными и поражали внешних наблюдателей, живших в то время. Эта часть книги, таким образом, заполняет пространство альтернативной позиции между исключительностью и общей модерностью.

У названия этой книги, «Пересекая границы», несколько смыслов. Первый, наиболее очевидный, относится к международной среде, к которой отсылают дискуссии о модерности, и пересечению границ исследователями, изучающими транснациональную историю. Второй смысл связан с различными методами исследования: теоретическим, историческим, историографическим, – которые я накладываю один на другой. Их границы сходятся не так часто, и надеюсь, что результат натолкнет читателей на размышления. В частности, историографический элемент, под которым нередко понимают сухой «обзор литературы», годящийся лишь для диссертаций, включен в эти эссе как эскизы на тему интеллектуальной истории, чтобы полноценно представить ключевые проблемы и не изобретать велосипед. В-третьих, «пересечение» границ подразумевает работу с разными областями истории: политической, социальной, культурной, идеологической и экономической – проблема, которая часто возникает в контексте обсуждения причинно-следственных связей, а также в истории изучения России и СССР. На протяжении всей книги я выступаю против редукционизма, высказывая мысль, что процессам в каждой отдельно взятой сфере можно отдать должное с исторической точки зрения, не сводя один из них к другому, и обращаю внимание на то, как стремление поставить на первый план что-то одно сформировало исторические исследования России и Советского Союза. Я не утверждаю, что все объяснения равны, но призываю распространить плюралистическую позицию, занимаемую по отношению к множественным модерностям и различным пониманиям идеологии, на проблему ключевых элементов исторического исследования и объяснения. Утверждения, что идеология полностью сформировала советскую историю, что первопричиной всего является политическая власть, что социальные факторы были более значимы или что все завязано на культуре либо дискурсе, иллюстрируют те каузальные и объяснительные системы, которые выстраивались и перестраивались в затянувшейся борьбе различных видов редукционизма. Есть множество эвристических и методологических оснований, чтобы отдать каждой среде, или «области», должное и рассмотреть ее динамику, но пересечение этих понятийных и дисциплинарных границ в контексте истории зарождающегося советского строя позволяет нам выяснить и исследовать, как взаимодействовали разные сферы в рамках обширной экосистемы.

Наконец, пересечение границ говорит о значимости обобщающей попытки найти среднее арифметическое между присущими этой области бинарными оппозициями, прежде всего между исключительностью и общей модерностью. Этот средний путь сопряжен с сетью смыслов, объяснениями, допускающими множественность причин, и скорее плюралистическими, чем однозначными интерпретациями. Вполне может быть, что, следуя ему, мы придем к менее резким – более тонким и в сопоставительной перспективе более «нормальным» – утверждениям. Для истории советского коммунизма это более трудная, а для истории России – более настоятельная задача.

ЧАСТЬ I.

РОССИЙСКАЯ И СОВЕТСКАЯ МОДЕРНОСТЬ

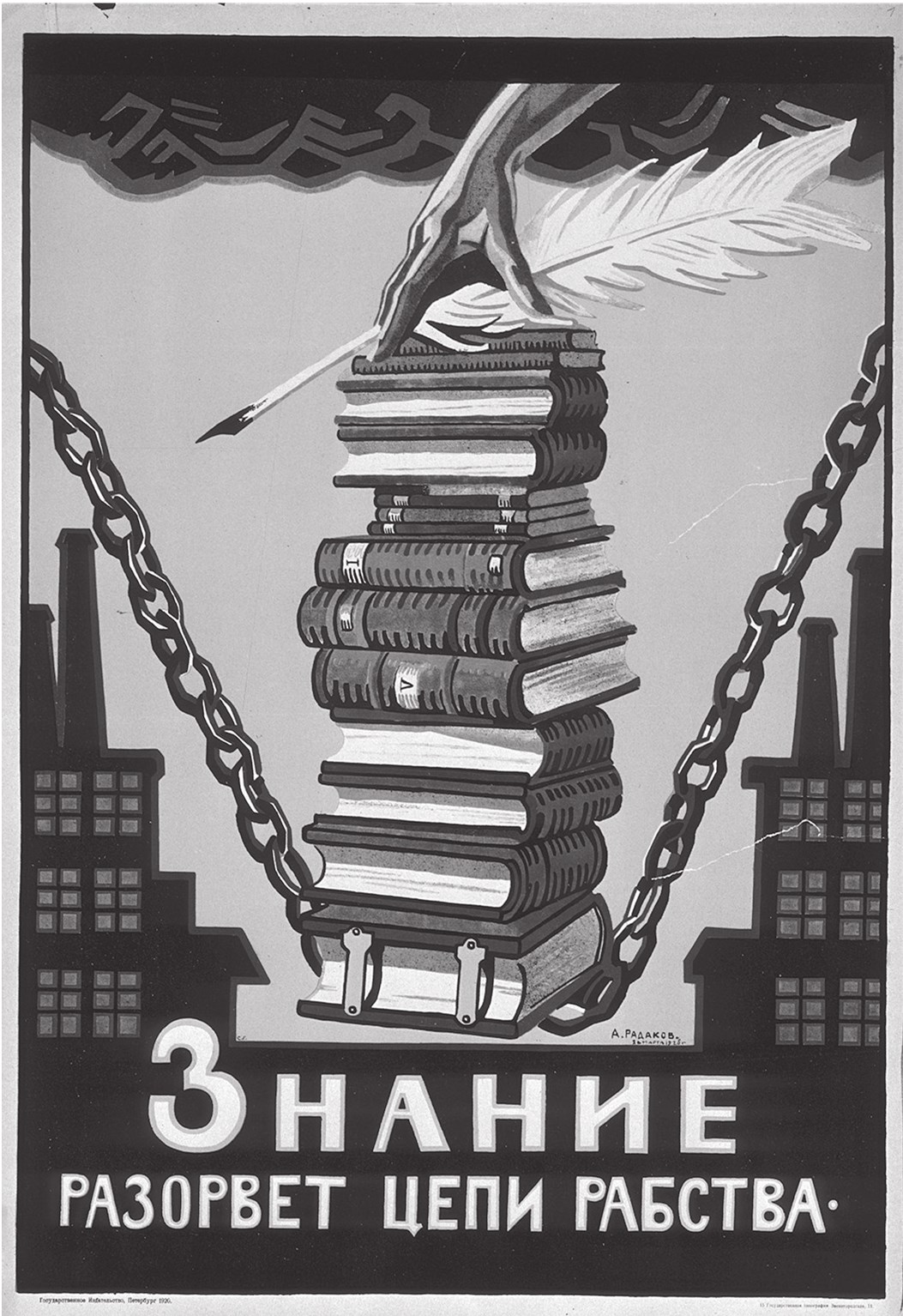

К гл 2. Алексей Радаков. «Знание разорвет цепи рабства», 1920 год. Рука с небес, опирающаяся на стопку книг, аллегорически изображает русско-советский, «интеллигентско-государственный» порыв к просвещению масс. Публикуется с любезного разрешения библиотеки и архивного отдела Гуверовского института (Стэнфордский университет).

1. МНОЖЕСТВЕННЫЕ МОДЕРНОСТИ VS. НЕОТРАДИЦИОНАЛИЗМ

О НЕСМОЛКАЮЩИХ СПОРАХ В РОССИЙСКОЙ И СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Призрак модерности продолжает преследовать многих западных исследователей, занимающихся российской и советской историей. В процессе работы над этой проблемой постсоветская историография продолжает изобретать новые повороты и вариации трудных старых вопросов. За прошедшее время противоречия в этой области могли формулироваться по-разному: между индустриальным обществом и отсталостью, между универсализмом и самобытностью, между Россией как частью Европы и Россией как единственной в своем роде страной. Эта глава представляет собой анализ непосредственно спора о модерности и понятии неотрадиционализма, вошедшего в научный обиход в 2000-х годах. Кроме того, в ней затронуты более обширные пласты прошлого, не обсуждавшиеся участниками этого спора, а также возможные отголоски продолжающейся дискуссии в будущем.

В сборнике о новых тенденциях в изучении сталинизма, вышедшем под ее редакцией, Шейла Фицпатрик поместила разногласия между сторонниками концепции модерности и его критиками в центр современной историографии. В работах «сегодняшнего поколения», предположила Фицпатрик, «можно отчетливо различить два подхода… „Модерная“ группа… полагает, что стереотип модерности, основанной исключительно на опыте Запада (парламентской демократии, рыночной экономике), не соответствует действительности, и указывает на Советский Союз как важный пример альтернативной формы». Видение альтернативной советской модерности, присущее этой группе, она описала как опирающееся на наличие статистических данных: о планировании, ранних попытках улучшить социальное обеспечение, ориентации на научное мышление, государственном контроле, само- и коллективной дисциплине. Критики, приверженцы концепции неотрадиционализма, не всегда отрицают, что Советский Союз мог считаться по-своему модерным, однако «их интересуют прежде всего „архаичные“ явления, также характерные для сталинизма: прошения, отношения покровительства и зависимости, неотъемлемые признаки других типов межличностных связей, таких как „блат“, предписываемые социальные категории, „придворная“ кремлевская политика, мистификация власти и создание ее образа через показательную демонстрацию и т.д.»48. Когда эта дискуссия только началась, она, как отметила Фицпатрик, носила институциональный характер: парадигму модерности отстаивала в первую очередь группа выпускников Колумбийского университета под влиянием работ Стивена Коткина, историка из Принстона; неотрадиционалистская модель, разработанная бывшим докторантом самой Фицпатрик из Чикаго, развивалась как отклик на первую или ее альтернатива49.

Историк науки или социолог с готовностью бы расценил возникновение двух противоположных позиций, выстроенных каждая вокруг определенного понятия, как обыкновенное явление, сопутствующее развитию науки. Однако заурядные черты этой дискуссии не должны затмевать того обстоятельства, что в основе ее лежит основополагающая, стержневая для истории России проблема, в связи с которой покойный Леопольд Хеймсон, близкий к школе «Анналов», на первом занятии чертил на доске свой знаменитый «железный крест», объясняя поколениям студентов вертикальную черту между универсализмом и самобытностью, разделявшую поле политических и социальных концепций50. Поскольку в постсоветской борьбе решался этот ключевой вопрос, он сохранил значимость даже после того, как многие участники дискуссии перешли к новым ее этапам. Вопрос о том, какого подхода требует проблема советской модерности, продолжает вызывать споры вокруг базовых концепций, связанных с пониманием исторического пути России, советской системы и сталинизма.

Если эта глава содержит какой-то посыл, то это призыв к тем, кто по-прежнему считает модерную и неотрадиционалистскую парадигмы достаточно убедительными, глубоко и тщательно анализировать их основные положения. Цель этой дискуссии состоит в том, чтобы (1) проанализировать теоретические разногласия в постсоветской историографии, сосредоточившись главным образом на работах, в которых развернуто обосновываются понятия концепции модерности и неотрадиционализма; (2) выявить различия между этими тенденциями и выводами, которые они подразумевают, особенно в том, что касается различного понимания ими модерного и отличающихся оснований для сравнения; (3) высказать предположение относительно того, почему концепция множественных модерностей, о которой первые постсоветские сторонники российской / советской модерности не говорили прямо, одновременно разрешает и усложняет дилеммы, уже намеченные парадигмой модерности. Параллельно я указываю на сохраняющиеся отголоски этого разделения в 2010-х годах, когда многие исследователи принимают советскую модерность как данность, в то время как другие отдают предпочтение традиционалистским чертам советского строя51.

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ СОВЕТСКОЙ МОДЕРНОСТИ

Как известно, модерность – трудноуловимое понятие. Хотя Фицпатрик и неотрадиционалисты по умолчанию склонны были воспринимать группу сторонников модерности в контексте России и СССР как целостную, бросается в глаза, насколько по-разному историки развивают эту концепцию, подчеркивая различные аспекты исторического процесса. Поэтому велика вероятность, что группой приверженцы модерности стали исключительно благодаря критике. Первые научные исследования о России с точки зрения концепции модерности так или иначе опирались на существующую литературу на эту тему как в теоретическом, так и в сопоставительном плане, и модерность в них определялась совершенно по-разному. Например, в сборнике эссе «Российская модерность» главная попытка сформулировать полноценное определение модерности содержится в предисловии Янни Коцониса, который видит в ней прежде всего «интернализацию власти»52. Дэвид Хоффман в заключении к той же книге приравнивает модерность к просветительской «установке прогрессивного социального вмешательства и расцвету политики масс»53. Питер Холквист в своей классической статье о государственном контроле в России в общеевропейском контексте анализирует прежде всего специфически модерные практики и инструменты социальной и политической инженерии, сформировавшиеся в российской политической среде в военно-революционный период 1914–1921 годов54. По мнению Стивена Коткина, высказавшего важную мысль, что модерность в разных странах обозначала различные явления в зависимости от исторической эпохи, «межвоенному периоду» – эпохе масс – была свойственна модерность, в основе которой лежала триада массового производства, массовой культуры и массовой политики55.

По мере распространения концепции российской и советской модерности в 1990-е и 2000-е годы на первый план выступали различные черты модерности и их российские / советские проявления. Понятно, что различия непосредственно зависели от выбранной автором исторической проблемы и критериев сравнения. По мысли Юрия Слёзкина, высказанной в его интеллектуально эпатажной книге «Еврейский век» (в русском переводе – «Эра Меркурия. Евреи в современном мире»), «модернизация заключается в том, что все становятся подвижными, чистоплотными, грамотными, говорливыми, интеллектуально изощренными и профессионально пластичными горожанами». На первой странице книги утверждается, что «модернизация – это когда все становятся евреями»; но заявления об «образцовой модерности» евреев автору показалось недостаточно. Он также утверждает, что «все главные современные (антисовременные) пророчества были также решениями еврейского вопроса»: модернизм в искусстве – «осуждение современной жизни», марксизм, большевизм, фрейдизм («учение по преимуществу еврейское»), первый этап русской революции («еврейский век») и, наконец, само двадцатое столетие. Если какое-то из этих явлений кажется антисовременным или антимодернистским, это потому, что современное у евреев было неотделимо от древних и племенных особенностей56. Кейт Браун, описывая приграничные «кресы», наоборот, говорит о мрачном однообразии современности, обусловленном искоренением «культурной мозаики», стиранием прошлого отдельных народов и местностей в ходе войны с отсталостью, включавшей в себя «вырывание отдельных людей, семей и групп населения из родной для них среды»57.

Тем не менее представляется возможным выделить некоторые общие тенденции, характерные для первого поколения научных работ, использовавших концепцию модерности применительно к России и Советскому Союзу. В частности, многие из тех, кто впервые заговорил о модерности в контексте революционной России и СССР, чаще всего сосредоточивались на преобразовательных планах и процессах, в особенности на политике государственного вмешательства, программах, сформулированных элитами, а также смещении породивших их исторических условий.

Эту множественность точек зрения на модерность и одновременно общность, пусть и расплывчатую, которые возникли как ответ на дилемму, связанную с переходом от «модернизации» к «модерности», легче понять вне российского контекста. В период между расцветом теории модернизации в 1950–1960-х годах и становлением менее телеологических и универсалистских подходов в 1990-х и 2000-х выявление общих, более или менее измеримых признаков модернизации (таких, как уровень индустриализации, грамотности, урбанизации и секуляризации) уступило место выявлению ряда абстрактных, онтологических, космологических изменений, связанных с наступлением модерности в разные эпохи и в разных странах. Среди них – бунт против традиции (изначально свойственный модернизму в искусстве); глубокие изменения в восприятии пространства и времени; формирование ключевой идеи – идеи общества, сопряженное с кристаллизацией гуманитарных наук; переосмысление и осознание возможности действия в эпоху секуляризации; наконец, сопутствующее им изобилие грандиозных замыслов по перекройке общества, культуры и человека.

Для послевоенной социологии модернизация по существу была синонимом вестернизации. В случае с современным пониманием модерности это необязательно так. Социолог Ш.Н. Эйзенштадт, один из главных поборников понятия множественных модерностей, писал о «культурной программе модерности», истоком которой является осознание независимости человека и которая поэтому порождает новую способность ставить под вопрос ключевые онтологические концепции, доминирующие в определенном обществе или цивилизации. Но поскольку эти цивилизации могут не относиться к западным, «одной из важнейших посылок термина „множественные модерности“ является то, что модерность и вестернизация не тождественны; западные варианты модерности не являются единственно возможными или „подлинными“, хотя исторически первичны»58. Представители первого поколения исследователей, в 1990-е и 2000-е годы писавшие о модерности на русской почве, волей-неволей стали участниками методологического движения в сторону «множественных модерностей», даже если Эйзенштадт и его концепция не привлекли их внимания.

У этого кажущегося парадокса две причины. Во-первых, делая эту концепцию плюралистичной, Эйзенштадт и его коллеги до некоторой степени подытоживали мысль о множественности исторических траекторий, содержащуюся во многих недавних работах о модерности. Во-вторых, постсоветский интерес к модерности в российском и советском контексте по своей природе требовал не ассоциировать модерность исключительно с либеральной демократией и рынком, самим по себе тесно связанным с историей Запада. Введение концепции модерности (и – по умолчанию – множественных путей к модерности) в поле российско-советской историографии означало, что исследователи, намеренно или нет, начали работать на трех макроуровнях анализа: родовом, нелиберальном и цивилизационном. С точки зрения родового анализа, если модерность не является исключительно продуктом Запада или либерализма – а это неизбежное следствие утверждения о модерности в России / СССР, – понятие модерности надо расширить в географическом и политическом плане, включив в него незападные и не-либеральные системы, однако сам факт причисления любого подобного государства к модерным подразумевает наличие по крайней мере каких-то общих или взаимосвязанных свойств модерности, которые можно обнаружить во всех модерных системах. Приверженцы нелиберального анализа полагают, что, коль скоро советский коммунизм расценивается как вариация на тему модерности, требуется объяснить, каким образом диктаторские и антилиберальные (а в случае СССР еще и нерыночные) системы могли при этом быть модерными. Эта точка зрения вызвала особый интерес к литературе о националистической модерности и сформировала – поскольку речь шла о коммунизме – концепцию не родовой, а особой нелиберальной модерности, таким образом развернув по-новому классическую дискуссию о тоталитаризме. Цивилизационный тип анализа подразумевает, – если мы согласны, что модерности не просто переносятся с Запада в другие страны в своем первоначальном виде (то есть если мы принимаем утверждение об их множественности), – что Россия создала самобытную или в чем-то отличающуюся форму модерности. Эта самобытность должна вытекать либо из ее собственного долгого исторического пути (что снова вызывает в памяти тезис о преемственности или по крайней мере надежды переломного 1917 года), либо из ее коммунистической системы, что, в свою очередь, отсылает к концепции «сталинизма как цивилизации», если воспользоваться подзаголовком книги Стивена Коткина «Магнитная гора»59. Таким образом, первичной волне научного интереса к модерности изначально сопутствовала определенная установка на непохожесть и самобытность на фоне общих критериев сравнения (и неотрадиционалисты тоже, как мы увидим, всегда могли бы прибегнуть к доводу, что неотрадиционализм – особая разновидность модерности, как бы они ни подчеркивали отличия советского строя). Однако настолько явной была эта первоначальная попытка при помощи модерности найти связь между Россией / СССР и другими странами, что интерес к частным аспектам модерности в данном контексте не получил развития в то время и большей частью остался скрытым от участников дискуссии.