Куафёр из Военного форштата. Одесса-1828

– Конечно же, вы правы, уважаемый фон Том. У меня появилась работа ответственная, долгая и близкая сердцу. Вы же знаете мою любовь к книгам. – На этих словах Натан учтиво кивнул начальнику канцелярии, старина Фогель ответил ему таким же кивком. – А его сиятельство граф Воронцов предложил мне – в общественных интересах – провести полнейшую ревизию и опись его богатой библиотеки.

– Что вы говорите! Значит, сам генерал-губернатор лично занялся обустройством вашей службы, отвадив от нашего консульства. О да, это весьма интересно!.. Я хотел сказать – очень интересная работа для увлеченного книгами человека.

Фон Том чрезвычайно оживился. Чувствовалось, что это он еще сдерживает свое возбуждение. Горлис был уверен, что сразу же после его ухода консул сядет за письмо в Вену, в каковом изложит россыпь фактов, сумма которых засвидетельствует скорое начало войны. И запрет на работу в австрийском консульстве, наложенный на скромного чиновника, будет в этом докладе ключевым аргументом.

Но видит бог, не Горлис в этом виноват. Не исключено, что Воронцовым все именно так и планировалось.

* * *Однако во вторник, придя к генерал-губернатору, спрашивать об этом Натан не стал. Воронцов рассказал о темпах семейного переезда из дома Фундуклея во Дворец на Бульваре. Принцип был такой, что все книги пока остаются на Херсонской улице. Паковаться же и перевозиться они будут по мере того, как Натан их обработает, то есть учтет, классифицирует и внесет в общий список. Воронцов и Горлис вместе разработали систему кодирования и шифрования книг и ящиков, в кои те будут упакованы. Натан еще раз убедился в крепкой деловой административной хватке Воронцова. И, как ему показалось, начальника в ходе рабочего обсуждения он тоже не разочаровал.

Внимание Горлиса привлекла книжица «Собрание стихотворений для чтения в солдатских школах отдельного Российского корпуса во Франции», имевшаяся в полудюжине экземпляров. Увидев, что открывается она стихотворением Ломоносова, гость изъявил желание выкупить одну. Такое предложение оказалось лестным для Михаила Семеновича, из чего стало понятно, что он принимал личное участие в составлении сборника.

– Оставьте. Я могу подарить. Это для вас? – В том, как ставился вопрос, ощущался элемент тревожного творческого самолюбия, чувства, которому подвластны даже такие суховатые высокопоставленные люди, как генерал-губернатор.

– У меня уж есть подобная антология. Сие ж хотел подарить доброму знакомому, частному приставу I части города Афанасию Дрымову.

– Экая в Одессе полиция поэтическая, – усмехнулся Воронцов и не отказал в просьбе подписать подарок: «Верному Афанасию Сосипатровичу».

Всю среду, четверг и пятницу Натану пришлось преизрядно потрудиться с библиотекой, чтоб получить представление об объеме работы, ее особенностях. Да и просто показать свое рвение начальству, что никогда лишним не бывает.

* * *В пятницу вечером и в субботу утром пришло вдохновение сотворить изрядно подзабытую шаббатную молитву. И в ней Горлис, к сему времени настроенный на книжный лад, вдруг ощутил себя героем некой повести – испанским евреем, прячущимся от инквизиции. Нет, ну понятно, что его обстоятельства совсем иные, нежели кастильские. Но всё же прозрачная аналогия имелась. Также, подобно тайным испанским иудеям, ему приходилось грешить регулярной субботней работой. Оставалось только верить, что наставнический труд – не такой уж большой грех.

Как вы уж знаете, в педагогическом качестве у Горлиса появилось еще одно имя – Натаниэль Николаевич. Ему в принципе не нравилась русская традиция отчеств, он отбивался от сего, как мог. Однако Орлай настоял, что правила и требования в учебном заведении должны быть едины для всех. Тогда Натан и утвердил своим отчеством Николаевич, что также было непростым решением. Горлиса не оставляло ощущение, что, назвавшись так, он в чем-то предает покойного отца Наума, точней сказать – Нахума. Но такова уж тяжкая ноша его народа. Ведь даже в Европе, просвещенной терпимой посленаполеоновской Европе, Натан, сын Наума, Натан Наумович, звучит куда более сомнительно, чем Натаниэль, сын Николя. А что уж говорить о менее терпимой и цивилизованной России.

В связи с уроками в Ришельевском лицее Горлис более всего контактировал с директором Орлаем, преподавшем математику, латинский и немецкий языки. Но много общался и с Никосом Брамжогло, который вел Закон Божий, древнегреческий и французский. Именно Орлай открыл в Одессе Никоса Никандровича (правду сказать – Никандроса Никандросовича, но решено было пожалеть учеников в смысле выговаривания такого имени-отчества и сохранить больше их сил для занятий древнегреческим). Орлай пригласил Брамжогло к себе на работу, чем чрезвычайно гордился. Никос Никандрович имел энциклопедические познания в языках и библейских сюжетах, к тому ж обладал редкостным даром излагать это так, дабы и остальных увлечь за собою. На сём ярком примере Иван Семенович доказывал коллегам и начальству, сколь мудрым было решение российского правительства предоставить преподавание Закона Божьего гражданским лицам, а не священникам.

Брамжогло имел греческое происхождение (хорошо выраженное внешне) и с ужесточением военных действий в родной Греции перебрался в Россию, где мог и далее посвящать себя ученым занятиям. Он был неизменно доброжелателен и приветлив. Вот и сейчас любезно поздравил Горлиса с началом интереснейшей работы в библиотеке и с библиотекой. А также намекнул, что ежели будет нужна какая помощь, консультация, то всегда готов. Что тут скажешь – весьма похвальные единство и взаимовыручка книжных людей.

А в Девичьем училище французскому и немецкому обучала Любовь Виссарионовна, вдова видного российского естествоиспытателя Ранцова. Чрезвычайно милая, она в случае надобности умела явить строгость в преподавании. Главной ее любовью и гордостью был сын Викентий Ранцов. Вика, Викеша, Виконт, Викочка, Вики – любое из этих имен подходило для его описания, а еще лучше – два сразу. Виконт Викочка заканчивал первый год обучений в Императорском Харьковском университете – на отделении врачебных и медицинских наук. И как хвасталась мама, уже заслужил быть отмеченным и получал похвалы от Адриана Блументаля[31], профессора кафедры повивального искусства. Горлис радовался за мать и сына, чувствуя некоторую приобщенность к их успехам. В Лицее он тоже успел поработать с Виконтом Викочкой и также имел лучшие воспоминания о нем.

Но на сей раз визит в обитель знаний имел не только учебные цели. Дело в том, что Абросимов был одним из меценатов двух воспитательных заведений. Потому Горлис счел возможным пригласить людей безупречной репутации, притом российских подданных – Орлая и Ранцову, на роль свидетелей при заверении домашнего завещания Абросимова.

Любовь Виссарионовна, правда, выразила сомнение, а будет ли признано женское свидетельствование за полноценное. Но Горлис, как тайный прогрессист, отметил, что в законах Российской империи пол свидетеля не указан. И если уж женщины могли править Россией едва ли не весь осьмнадцатый век, то уж как-то и завещанием купца Абросимова распорядиться смогут. Посему сейчас Орлай и Ранцова были предупреждены о сроке оглашения документа, коий они свидетельствовали, – 14 мая.

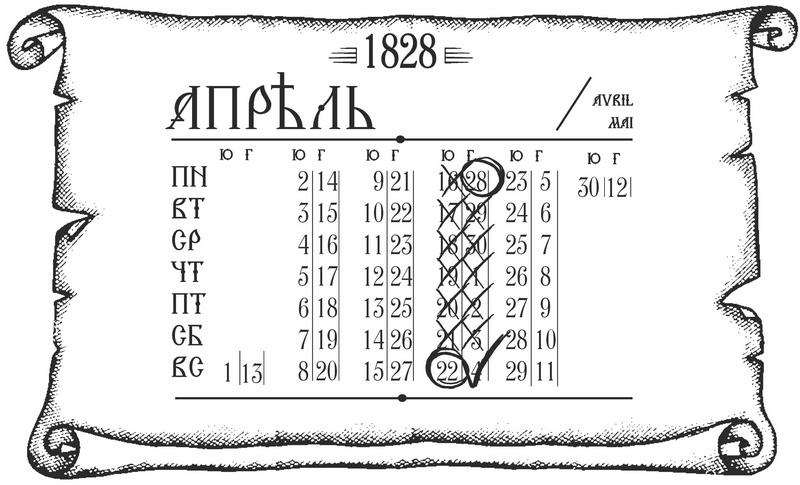

Отдохнуть получилось лишь в воскресенье – 8 апреля Натан отпраздновал с Финою свой день рождения – в ресторации Цезаря Отона. А где ж еще? Не в простенькую же греческую кофейню идти в такой праздник!

* * *В суете и работах прошла еще неделя, та, что началась 9 апреля. Всё шло своим ходом. Натан много работал, разрываясь между обязанностями душеприказчика, воронцовской библиотекой и домашними делами.

Как-то вечером, когда уж стемнело, заехал Дрымов, рассказал о полученных итогах исследования тела покойного купца. Медики пришли к выводу: отравления не было. Что касается причин смерти – то она наступила от удушья. Однако было ли это результатом внешнего воздействия или же стало следствием внутренних причин, болезней – современная наука сказать не может. Что ж, и на том спасибо.

Натан в свою очередь подарил… точнее сказать, передал Афанасию подарок графа Воронцова. Тот, увидев «Собрание стихотворений для чтения в солдатских школах», да еще с дарственной надписью Михал Семеныча, весьма растрогался. Порадовался и тому, что открывается всё ломоносовским «Преложением псалма 145». И тут же начал цитировать:

Благословен Господь мой Бог,Мою десницу укрепивыйИ персты в брани научивыйСогреть врагов взнесенный рог…Слушая его, Горлис вновь подумал о том, что соскучился по Степану, с которым рассорился так неожиданно и сильно. Дрымов, конечно, неплохой человек, насколько сие возможно для человека, работающего в российской полиции. А уж после появления в России жандармерии так и вообще можно сказать «чрезвычайно славный малый». Но он никак не может заменить Кочубея в общении. Натан так привык зеркалить свои мысли, предположения и сомнения в приятеле, что отвыкать от этого было трудно. Но обида Горлиса оставалась столь крепкою, что он не мог представить первый шаг к замирению. Всё же Степан не прав, причем явно. Думая об этом, Натан опять начинал сильно злиться.

Но удивительное дело, чем больше он серчал на Кочубея, тем чаще и с большей неаккуратной нежностью ему вспоминалась Надія, Надійка. Как вся, так и частями, ее руки, стан, улыбка, губы, жемчуг зубок. Более всего – глаза, тот непонятный и как бы всё вбирающий в себя взгляд, брошенный на прощанье. Такими воспоминаньями Горлис одновременно наказывал обоих: Степана – за предательство дружбы и себя самого – за то же самое (только поссорился с приятелем, а уж о горячо любимой им жене думает). Также мыслил о том, что крайнею в сём случае оставалась и вовсе безвинная Фина.

Вдруг, когда Афанасий дошел в ломоносовском стихотворении до строк:

И молнией твоей блесни,Рази от стран гремящих стрелы,Рассыпь врагов твоих пределы,Как бурей, плевы разжени…– за стеной, совсем поблизости, раздались громкие крики: «Воры! Воры!» Дрымов бросил книжку на стол и, звякнув саблей, висевшей на поясе, выбежал во двор. Натан – следом.

Крики исходили от двух, изрядно выпивших унтер-офицеров. Увидев полицейского в зеленом мундире да с саблей, они опешили от такой оперативности (всего-то после двух кратких восклицаний), но честно всё рассказали. Им показалось, что в окна доходного дома Горлиса кто-то лезет, потому и начали орать. Но тут как раз тучи разошлись и стало довольно светло, потому что показалась растущая луна, занимающая уже почти половину диска. Окна горлисовского дома ярко отблескивали, показывая, что никаких оконных воров нет. И куда девался недавний восторженный любитель поэзии? Дрымов, зло поиграв желваками, посоветовал «ундерам» поменьше пить. При этом было совершенно очевидно, что ежели бы перед ним были не представители другого силового ведомства, то без пары зуботычин, а то и поболе, не обошлось бы.

Вернувшись в дом, Дрымов всё же до конца исполнил свой долг. Так и не дочитав Ломоносова, он вместе с Горлисом постучал во все квартиры и комнаты, выходившие на северную сторону, и дождался ответа от выглянувших жильцов: дескать, всё в порядке, грабителей в наличии нет. И только зайдя в гостиную Натана, чтоб забрать подаренный сборник, Афанасий сказал, уже более спокойным тоном:

– Ты ж еще не знаешь, Горлиж, чего я так взорвался. Оконные кражи, вправду, часты стали. Оттого народ и бдит чрезмерно да орет, когда не попадя.

– Да? А я думал, ты это только в связи со смертью Абросимова рассказывал.

– Нет, не только. Сегодня как раз прислали по нашему ведомству записку-разъяснение из Петербурга – в ответ на мое представление. Я описал имеющиеся случаи, а мне привели примеры подобных злоумышлений в прошлые годы из других городов империи. И несколько, я бы сказал, образчиков возможных исполнителей подобных деяний.

– Так этак в разных городах бывает?

– Временами. Когда регулярно и одинаково. Наш случай, говорят, более всего схож с работой некоего то ли Кирилла, то ли Кирюхи, то ли Криуха. По-разному его кличут. Пишут, года три об нем не слыхать было, и вот нате!..

– Как любопытно. Кто б мог быть в Одессе сим Кирюхой Криухом?

– Сам об том думаю. Того и спохватился… Ну, я пошел. Честь имею!

Напоследок Дрымов мастерски щелкнул каблуками начищенных сапог. Вот что значит благотворное влияние супруги – офицерской дочери и вдовы Марии Арсеньевны!

* * *Но на этом деловая часть дня для Горлиса не закончилась. К нему спустился де Шардоне и, несмотря на то, что Фина из театра еще не вернулась, настоял, чтобы они для разговора прошли из гостиной с дверьми во все стороны в более укромный Натанов кабинет.

Там Люсьен попросил дверь плотней захлопнуть и ставню оконную прикрыть. Разговор начался лишь после этого. Беседовали на французском.

– Господин Горли, так вы обдумали мое предложение? Вы же видите, я вас не беспокоил, оставляя время для размышлений.

– Да, господин де Шардоне. Благодарю. Вы отвели мне довольно времени. И несмотря на большую занятость, я теперь готов к ответу.

– Ваши старания, конечно же, будут вознаграждены. Независимо от итогов! Я верю в вашу честность, – поспешил заметить Люсьен.

– В свою очередь, хочу сказать, что если не будет никаких итогов, то и принять гонорар, даже самый малый, мне будет неловко, – ответил Натан любезностью на любезность.

– Оу, ну не откажете же вы мне в удовольствии бесплатно сделать вам стрижку. Причем как раз в этом кабинете!

И оба искренне рассмеялись. Вот, милейший читатель, это как раз один из примеров стиля общения светлого человека Люсьена. Вроде бы ничего такого нет и острóты особой не прозвучало. Но нужно представлять, кáк это сказано – роскошь интонации, богатство мимики и жестов, сопровождаемые блеском глаз. К тому же надо знать сопутствующие обстоятельства – как Натан не любит стричься (Фина часто чуть ли не за руку водит его в куафёрскую), а также то, что работа Grandmaître на дому – вдвое дороже… И это ведь тоже показатель тонкой шутки, когда на ее пояснение приходится тратить слов намного больше, нежели было сказано.

Атмосфера общения разрядилась и стала непринужденной.

– Дорогой Люсьен, если позволите звать вас так.

– Да, Натаниэль, конечно.

– Не будем делать лишних па. Говорю как есть. Ваша просьба слишком абстрактна. Найти некую цыганку – и более никакой информации… Так чудесно совпало, что как раз в тот миг я был в Académie de coiffure. Но и я, с моей любовью к рисунку и навыком быстрого схватывания черт, совершенно не запомнил той женщины. Просто какой-то туман перед глазами – и всё. Говорят, цыгане обладают навыками суггестивного воздействия.

– Обладают, – ответил Люсьен столь же прямо и однозначно. – Я готов дать вам чуть больше знаний. Правда, пока мне удалось узнать не так уж много.

Натан взялся за бумагу и карандаш Koh-i-Noor (прощальный подарок Австрийского консульства), показав готовность записывать услышанное. Люсьен же продолжил:

– Я знаю ее имя. Тера!

– Терра? – переспросил Горлис, привыкший к латыни.

– Нет с одним «р».

– Уже что-то, – отметил Натан. – Итак, Tera Incognita известна, осталась набросать ее контуры. Можем ли мы попробовать вместе изобразить портрет этой Теры?

– Если позволите, я сам, – сказал Люсьен.

Он взял протянутые карандаш, лист бумаги и с той же божественной легкостью, с какой орудует ножницами, нарисовал портрет цыганки.

Видит бог, Натан не был завистлив, но сейчас глядя на быстрые талантливые руки Люсьена испытал укол… нет, даже не зависти, а скорее ревности. Однако, вглядевшись в работу куафёра, он пришел к выводу о преждевременности первого впечатления. Муза криминального портретирования, благодаря которой начальник парижской полиции Sûreté Эжен Видок согласился иметь дело с Натаном, ему не изменила. Рисунок цыганки, романтический, байронического типа, был хорош, но скорее как артефакт – из него вышла бы прекрасная иллюстрация к пушкинской поэме. А как изображение, способное помочь в розыске конкретного человека, не годился. Однако же мог быть основой, заготовкой, из которой предстояло сделать нужный портрет.

Горлис внимательно всмотрелся в рисунок, мысленно дорисовывая более подробные черты цыганки Теры. Он взял стопку листов и начал набрасывать другие варианты портретов, каждый раз прося Люсьена вносить нужные изменения. И тот делал это с творческим азартом. У них возникло удивительное эмоциональное взаимопонимание, когда достаточно кратких возгласов «м-м», «но-о», «и-и», чтобы понять направление мысли собеседника. На пятом-шестом-седьмом варианте нужный портрет был нарисован. Под дружеским, но критическим взглядом Люсьена Натан повторил его в еще двух аутентичных экземплярах.

После чего они продолжили обсуждение. Впрочем, сказать Люсьену оставалось немногое. Тера – не крепостная артистка помещичьего хора, приехавшего в Одессу для чьего-то увеселения. Нет, она, как и предполагал изначально Горлис, из кочующих цыган-лаеши, чей господин и хозяин – один из бессарабских магнатов.

Когда Люсьен де Шардоне ушел, Натан подумал о том, как всё же сильно обаяние этого человека. Он словно магнитом тянет к себе. И вдруг появилась мысль, которой Горлис испугался и каковую постарался прогнать поскорее: как больно, как страшно будет, ежели исполнится кровавое пророчество цыганки…

Но нет, нет – быть сего не может. Люсьен так популярен в Одессе, что на него никто покуситься не посмеет!

* * *Тут в дверь вновь постучали, довольно решительно. Представилось, хорошо было бы, кабы это явился сам Степан. Ну… или его Надія, скажем – пришедшая звать на примирение. Горлис открыл дверь. За нею была не Надежда и не Фина (рано еще, спектакль не закончился), а жилица Ивета.

– Господин Горли, можно к вам на минутку?

– Конечно, всегда можно.

– А позвольте мне звать вас Натаниэлем?

– Ну-у-у… – произнес Горлис, невольно посмотрев на часы, что ж, Фина еще не скоро вернется; она б, услыхав такие слова, в сущности невинные, пожалуй, вспылила бы.

– Ведь разница в возрасте между нами не так уж велика.

– Да, Ивета, пожалуйста! Меня многие так зовут.

– Так вот, скажите, Натаниэль, можно ли меня любить?

Вот так вопрос.

– Милая Ивета, что вы такое говорите. Да вас нельзя не любить, едва только взглянув на вас, – ответил Натан и вновь непроизвольно поглядел на часы.

– Спасибо вам. А то я уж начинала сомневаться. Хотя… Вот ведь и вы, разговаривая со мной, тоже на часы всё время смотрите.

– Ну что за выдумки, Ивета! Поймите, ваша красота ярка, как солнце, тут я просто вынужден иногда отводить взор в сторону, чтоб не ослепнуть.

– Ах, Натаниэль, – золотисто, в цвет своих волос, рассмеялась гостья, быстро поцеловала его в щеку и была такова.

Натан же так и застыл с глупой улыбкою на лице. Что за удивительная девочка, девушка. Сколько непосредственности и чистоты. Как она похожа, похожа на… на… Да! На Люсьена де Шардоне. Тот, правда, Горлиса в щеку не чмокал, но сейчас Натан вдруг понял, что Ивета и Люсьен сходны, как брат с сестрою. И чувство радости от общения с ними – тоже примерно одинаковое.

А потом пришла Фина, оживленная, как всегда бывает после спектакля. И Натан был рад ее приходу и ее рассказам, тем более что сам до театра всё никак не доберется.

На следующий день Горлис отправил слугу к Платону Ставраки с письмом, в котором содержалась просьба помочь с поиском цыганки Теры (плюс два приложенных портрета оной). Также предлагалось глубокоуважаемому господину Ставраки назвать любое удобное ему время для более подробного разговора.

Глава 7

Всё в тех же заботах прошла и неделя, начавшаяся 16 апреля. Во-первых, текущий надзор за доходным домом. Во-вторых, библиотека. В-третьих, ведение дел покойного Абросимова. Ведь до 14 мая Горлис отвечал за сохранность его имущество, в том числе за порядок в двухэтажном доме на Итальянской улице, за то, чтобы он был в хорошем состоянии ко времени вступления в права наследника (или наследницы). К тому же требовалось оформление довольно большого количества документов. А тут получалась такая закавыка, что Одесса, будучи центром генерал-губернаторства, управляющего всеми южными областями, сама при этом являлась частью Херсонской губернии. Так что некоторые бумаги по завещанию нужно было выправить в Херсоне. То есть получалось, что без поездки в сей город с тем, чтобы сделать там некие новые документы да зарегистрировать имеющиеся, не обойтись.

Натан начал рассматривать сроки поездки. Теперь он был в прямом подчинении самого Воронцова, потому согласовывать право на деловой вояж предстояло с ним. Горлис прямо, без утайки, сказал, что, имея в городе хорошую репутацию (чего уж скромничать), заслужил доверие видного одесского негоцианта, дворянина Никанора Абросимова. После чего стал его душеприказчиком. Однако, как знает его сиятельство, в ночь на 1 апреля сей достойный человек скончался. Задача Горлиса – 14 мая огласить оставленное завещание, для чего в Одессу вызваны все родственники. Но для этого также нужно поехать в Херсон для работы с документацией в губернской канцелярии. Если Михаил Семенович соблаговолит дать разрешение, то Натан может еще отвести туда какие-нибудь бумаги из генерал-губернаторской канцелярии, а также привести, ежели есть потребность, что-то оттуда.

Воронцов одобрительно кивнул головой, из чего Натан заключил, что выбрал правильную аргументацию. Но первый же вопрос графа оказался несколько неожиданным:

– Натаниэль, а знаете ли вы о пароходе «Одесса», построенном российскими мастерами в Петербурге и Николаеве?

– Слыхал – от коллег.

– Это первый в истории русский пароход на Черном море. Я, правда, предлагал купить в Англии, там дешевле и надежней. Но меня убедили, что следует поддержать отечественного производителя, к тому ж так будет лучше для русской промоции. Посмотрим… Сегодня у нас что? Среда… Пароход должен был прибыть в Одессу вчера, но что-то задерживается… Помните ли вы, что у нас ожидается в воскресенье?

– Разумеется. Открытие памятника герцогу дю Плесси де Ришелье.

– Так вот. Завершающей частью церемонии открытия решено сделать отплытие сего исторического парохода в губернский Херсон.

– Благодарю, Михаил Семенович. Счастлив буду совершить сей памятный рейс, который – уверен – войдет в анналы. К тому же так ведь быстрее, чем на лошадях!

Воронцов кивнул головой. Но его следующая фраза прозвучала несколько загадочно:

– Да, я знал, что вы не откажете. Вы всё же смелый человек…

Вдруг Натан догадался: видимо, Воронцов побаивается морских путешествий. Но как человек, более чем самодостаточный, не стесняется в этом признаться. Что ж, похвально, тем более что свои маленькие слабости есть у каждой выдающейся личности.

– Тогда я выписываю вам предписание на имя шхипера «Одессы» Галюфи. Но у меня есть еще одна небольшая просьба. По возвращении из Херсона будьте любезны написать мне подробный отчет о сём путешествии, прежде всего – о действиях капитана-итальянца и команды. Для истории – будете моим Геродотом.

– Конечно, с удовольствием! – ответил Натан.

Он вспомним свой замечательно долгий рейс из Мемеля в Гавр с заходом во все порты Северной Балтики. Эх, жаль, что сейчас плавание ожидается столь коротким…

* * *В этот же день на радостях и в предвкушении исторического рейса Натан пошел в Оперу. Господи, как же он соскучился по Театру! И по Фине – не только в домашних, «земных» условиях, но и на сцене, где она божественна.

В театре в антракте углядел с надеждой Степана. Или, если угодно, увидел Степана с Надеждою. С непривычки, панская одёжа на Кочубее выглядела несколько мешковато, но, в целом, неплохо. Степан же его не видел или делал вид, что не видит. А вот его Надійка смотрелась прекрасно. Когда эта пара пропала из вида, Натану вдруг представился образ Надежды. Ее большие глаза цвета каштана, тёмно-русые слегка волнистые волосы, немного скуластое лицо, подбородок с милой бороздкой посредине. Щеки, на которых при улыбке иногда появляются сразу по две ямки… (Нет, нет, прочь эти воспоминания!)

Увидел также Платона Ставраки. И с ним поговорил. Несмотря на все сопротивления, взял ему бокал бордо, тем самым показывая, что чувствует себя должником. Грек был, как обычно, многословно и опасно любезен.

– Вы так внимательны ко мне, господин Горлис. – В устах Ставраки Натанова фамилия звучала совсем греческой, ну, или почти греческой, этакий слегка обрезанный Горлидис или Горлакис.

Из прежних общений с греком Натан знал, что удобней всего быть на одной с ним волне:

– Оставьте, господин Ставраки. Право же, это я в долгу перед вами.

А вот здесь собеседник смолчал и сделал долгую паузу, как бы подтверждая: да, всё именно так – Горлис в долгу перед греком, причем гораздо большем, чем бокал вина.