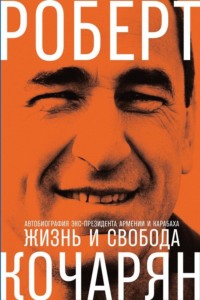

Жизнь и свобода. Автобиография экс-президента Армении и Карабаха

Ким не был деятельным диссидентом – он просто очень трезво мыслил и бескомпромиссно критиковал существующий строй. Мало кто в Союзе тогда понимал, каким страшным на самом деле был режим Сталина и каким затхлым – брежневское время. Во мне Ким нашел благодарного и, вероятно, редкого слушателя и обрушивал всю эту правду на меня. А глубоко ночью, устав от долгих разговоров, мы вместе ловили сквозь шум глушилок «Радио “Свобода”» или слушали джаз.

С собой Ким давал мне книги. Не самиздат, а политическую, философскую, богословскую литературу – но она тоже меняла сознание.

Началось с «Богословско-политического трактата» Спинозы. Никогда прежде я не читал ничего подобного. Было очень сложно, но безумно интересно. После этой книги мир раскрылся передо мной по-новому, я поверил, что только общественный договор, основанный на разуме и добровольно принятый людьми, способен обуздать страсти и пороки отдельного человека. С советской действительностью подобные идеи не имели ничего общего, но тогда я и не пытался увязывать их между собой, а просто впитывал в себя. Хотя, возможно, десятилетия спустя, когда уже стал президентом постсоветской Армении, на многие из моих решений исподволь влияла эта, написанная в XVII веке, книга, которую я прочел в 17 лет.

Однажды Ким подарил мне Библию. Это была маленькая карманная книга в гибкой обложке, которая содержала тысячу страниц – само по себе уже маленькое чудо. Прочитал я ее бегло, не до конца понимая, зачем мне это. Верующим, конечно же, не стал, но тот идеологический каркас, который тогда встраивали в каждого из нас, пошатнулся: Библия выглядела человечнее морального кодекса строителя коммунизма, висевшего в коридорах каждой школы как наглядная агитация.

Хотя беседы с Кимом и книги стали для меня в тот год мощным потрясением, я не превратился в философа или диссидента. К учебе, правда, охладел – технические дисциплины не давали ответа на философские вопросы, а такие вопросы приходили мне в голову все чаще. У меня появилось ощущение, что, может быть, я неправильно выбрал вуз, но продолжал заниматься и неплохо сдал первую зимнюю сессию. И еще успевал при этом жить полноценной студенческой жизнью – у меня появились друзья, мы вместе гуляли по Москве, ходили в кино, в кафе – развлечений и соблазнов, отвлекающих от учебы, в столице хватало. Среди студентов почему-то очень популярна была «Метелица» на Калининском (теперь это Новый Арбат) – набеги туда считались высшим шиком. По субботам заглядывали на дискотеку в нашем общежитии. Одна из дискотек стала поворотной точкой в моей студенческой жизни.

Как-то в конце мая, прямо перед сессией, на дискотеке появился незнакомый нагловатый парень. Вел он себя вызывающе – полагал, что вправе делать что угодно, и явно напрашивался на конфликт. Я вспылил. Друзья пытались меня остановить, говорили, что он чей-то сынок – мол, не связывайся лучше, отойди… Я не отошел, и дело кончилось дракой. Я его ударил, и, как оказалось, сильно. Ничего не повредил, не сломал, но фонарь под глазом поставил большой. Сам я этой истории особого значения не придал: подумаешь, всякое бывает – помахаешься, потом остынешь, и даже подружиться можно.

Через день меня вызвали в деканат. Потребовали написать объяснительную, грозили отчислением. Я неумело оправдывался: «Он сам лез…» Оказалось, что этот парень – родственник кого-то из институтского начальства, поэтому инцидент на дискотеке внезапно стал предметом чрезмерного внимания. Сразу меня не исключили, пожалуй, только потому, что уж слишком очевидна была вина этого парня: он был изрядно выпившим и сам спровоцировал драку. Но история тянулась, в деканат мне приходилось ходить снова и снова, отношения с руководством факультета сильно испортились, и мой интерес к учебе, и без того слабый, на этом фоне угас вовсе. Родителям рассказать об этом происшествии я не мог категорически, с сестрой и Кимом тоже почему-то не поделился.

В конце концов я сказал декану, что переведусь в другой институт, и попросил дать мне возможность уйти по собственному желанию. На этом и договорились.

Снова настало лето, еще один июнь. Год назад я приехал в Москву, сдал экзамены, увидел себя в списке зачисленных и позвонил отцу сказать, что стал студентом. Отец так гордился своим сыном…Теперь я держу в руках документы об отчислении. Сам уход из института меня не особо расстроил, но мне было невыносимо стыдно перед отцом, и я долго откладывал разговор с ним. Я понимал, что для него эта новость станет настоящей трагедией.

Но дальше тянуть было некуда, и я пошел на почтамт.

Протягиваю девушке бумажку с нашим домашним номером телефона, сажусь и жду соединения. Время ползло невыносимо. Минуты казались часами. И вот, наконец, далеко в трубке, через помехи и треск я слышу радостный голос отца – сын звонит!

– Папа, я ушел из института.

Отец ошеломлен неожиданной новостью.

– Почему? Что случилось?

Я мучительно пытаюсь подобрать ответ: про конфликт рассказать не могу, а в то, что я не справился с учебой, отец не поверит – я всегда был отличником.

– Не сложилось. Не хочу больше учиться. Пойду в армию.

Отец молчит. Он не знает, что сказать.

– Поеду в Харьков.

В Харькове жили родные братья матери. Домой я ехать не мог – не знал, как посмотреть отцу в глаза.

Месяц я проболтался в Харькове и вернулся в Степанакерт. Я видел, что отец расстроен, но расспрашивать меня он ни о чем не стал. Я тоже всячески избегал разговоров о прерванной учебе.

Устроился слесарем-сборщиком на электротехнический завод. Пять дней работал, а на выходные с друзьями уходил в горы, часто с ружьем. Наступившая осень, невероятно живописная в Карабахе, раскрашивала горы разноцветьем ярких красок. Иногда даже охотиться не хотелось, чтобы не нарушать царящие здесь мир и тишину, и я просто бродил по горным тропам. Московское студенчество отступало все дальше в прошлое и потихоньку забывалось.

Глава 3

Армия

Никаких планов на будущее я не строил, ждал призыва в армию. У всех моих друзей была повестка на 9 ноября, и я хотел призываться с ними – в надежде, что мы попадем служить вместе. Но обо мне в военкомате забыли: я ведь уезжал на учебу, и, видимо, мои учетные документы где-то задержались. Пришлось просить отца помочь. Отец позвонил военкому, которого хорошо знал: так мол и так, сын срочно, прямо сейчас, хочет служить. Военком страшно удивился, говорит: «Вы первый человек, кто мне звонит для того, чтобы сына поскорее в армию взяли! Обычно просят не забирать или призвать попозже!» Просьбу отца он выполнил, и сразу после ноябрьских праздников я ушел в армию.

Попал я в железнодорожные войска, о существовании которых раньше даже не подозревал. Решил, что, наверное, мы будем разъезжать из конца в конец страны по железной дороге, выполняя военные задачи. А оказалось, что нам предстоит строить эти самые железные дороги, по которым разъезжать будут другие. Отличие от стройбата заключалось лишь в том, что в железнодорожных войсках за работу ничего не платят… Романтика армейской службы исчезла сразу же.

Сначала была учебка в Череповце. Город запомнился мне только трубами металлургического комбината. До горизонта – сплошные трубы, трубы, трубы, и каждая дымит своим цветом, от оранжевого до черного. Пошел снег – и на следующий день он весь разноцветный, раскрашенный сажей из этих труб. В учебке собрались группы из разных республик, разных регионов страны; нас, карабахцев, там оказалось человек десять, и среди них – никого из моих друзей.

Учебка – это явление особенное. Множество парней одного призыва попадает в непривычные условия, где они должны понять и прочувствовать, что такое воинская служба. Отчасти это понимание происходит через процесс притирки и выстраивания внутренней неформальной иерархии, а именно: кто будет спать на нижнем и кто на верхнем уровне двухъярусной кровати или кто из напарников будет в наряде отвечать за чистоту туалетов. Туалеты чистить мне совсем не хотелось.

Именно здесь я глубоко осознал суть «естественного права» из «Политического трактата» Спинозы. Единственным инструментом самоутверждения стали кулаки и постоянная готовность их применить. Я был в хорошей форме, годы занятия вольной борьбой оказались очень кстати, а воли и духа хватало через край. Непонятно откуда появились дерзость и агрессия, которых я в себе никогда не замечал. Очень скоро меня все стали уважать. Парень, выросший в интеллигентной семье, в спокойном городе, в элитном дворе, вдруг оказался в обстановке, где за место под солнцем надо бороться жестко и беспощадно. Я столкнулся с той частью реального мира, от которого был защищен в детстве и юности, и этот период стал очень важным этапом моего становления. Я приобретал навыки поведения в недружелюбной, а порой и чрезвычайно агрессивной среде. Возможно, без них я не прошел бы те испытания, которые судьба мне уготовила в будущем.

Из учебки меня направили сначала в Пушкино под Ленинградом, затем в Вологду. Везде была одна и та же история: притирка и самоутверждение, но проходили они уже гораздо проще.

Вообще такую службу в армии трудно назвать воинской: на стрельбище я побывал всего раз, отстрелял девять патронов, а боевой техники за все годы и в глаза не видел – только тракторы и самосвалы. В Ленинграде два месяца я и вовсе жил вольной жизнью. Первый месяц мы втроем работали в мастерских Минобороны по ремонту прицепов. Жили там же в мастерских, работали много, но были абсолютно свободны по вечерам. Тогда я весь Ленинград объездил в спортивном костюме. Никаких начальников над нами не было, только пенсионер-охранник. Еще месяц провел под Выборгом в военном совхозе, где мы – восемь солдат – помогали на сельхозработах, зарабатывая картошку и овощи для нашей части. Жили в местном клубе, я был за старшего: ни устава, ни строевого шага. Здесь, как и в Пушкине, мы напряженно трудились весь день, зато вечерами ходили на танцы, где пользовались большим успехом у местных девиц.

Последний год я служил в Монголии: в Дархане и Эрдэнэте. Служба там сильно отличалась от того, что я видел в стационарных войсковых частях. Когда понадобилось построить железную дорогу из Дархана в Эрдэнэт, к молибденовым месторождениям в Монголии, начальство распорядилось сформировать специальный новый батальон для выполнения этой задачи. Каждая воинская часть железнодорожных войск должна была направить несколько человек из своего личного состава, по квотам, на формирование этого батальона.

Командиры подразделений, чтобы избавиться от своих «траблмейкеров»[3] – тех солдат, которые создавали им постоянные проблемы, – написали им хорошие характеристики и сослали в новый батальон. Я тогда служил в Вологде и сам напросился в этот батальон из-за друга, которого туда включили первым номером. Коля, парень из Брянска, был большой головной болью комбата. Хулиганистый до невозможности, завсегдатай гауптвахты, притом начитанный и толковый, он достал все начальство своими очень грамотными письмами-жалобами в разные инстанции. Писал он их постоянно, и после каждой жалобы в часть приезжала какая-нибудь комиссия с проверкой. Командир части, конечно, был в ярости.

Помню, как после очередной проверки на утреннем разводе командир, весь багровый от злости, орал перед строем: «Тут в стенгазету заметку написать некому! А этот х… – целое письмо накатал, причем аж самому министру!» Думаю, наш командир больше всех обрадовался строительству важной железной дороги в братской Монголии.

И вот нас, этот новый батальон, загрузили в плацкартный состав, и десять дней мы добирались до места назначения. Представьте себе поезд, в который собрали самых строптивых, пьющих, буйных, и никто не знает, кто на что способен, кто «салага», кто «дед», а впереди – десять дней пути. Притирка началась сразу же, на этот раз под стук колес движущегося железнодорожного состава. Своего нового комвзвода за всю дорогу мы видели лишь дважды: при посадке и в день приезда, уже с большим фонарем под глазом. Где он его заработал – не знаю, но было видно, что комвзвода не просыхал всю дорогу. Оказалось, что офицеров и прапорщиков отбирали почти так же, как солдат: тех, от кого начальство хотело избавиться. Правда, командиром и замполитом батальона поставили сильных офицеров, но им пришлось приложить немало усилий, чтобы сделать этот бедлам управляемым.

На место дислокации мы прибыли ночью. Вокруг голая степь, и нам предстоит в ней обустраиваться. Разбили палатки. Все пришлось начинать с нуля: и работы самим организовывать, и технику подгонять, и быт налаживать. За много километров во все стороны – никаких населенных пунктов, можно три часа по степи на машине колесить, максимум, что встретишь, – пару юрт или стадо скота, больше ничего.

В этих непростых и очень специфичных условиях жизни и работы у нас в батальоне складывались совершенно иные, нежели в обычной, стационарной войсковой части, отношения. Система поощрений и наказаний не работала. Гауптвахта – далеко, в Улан-Баторе, в увольнения ходить некуда, вокруг – дикая природа. Весь досуг – турник, брусья, поднятие тяжестей и боксерские перчатки. Для офицеров в поле стоял бильярдный стол, но лишь до тех пор, пока во время песчаной бури смерч не поднял его метров на пятьдесят и не грохнул о землю так, что тот весь рассыпался.

Внутренние вопросы обычно решались не по уставу. Наша троица друзей – Гена из Риги, Коля из Брянска и я – оказались на вершине внутренней солдатской иерархии, хотя все мы были рядовыми. С офицерским составом мы поладили, наше подразделение выполняло свои задачи с опережением. Но требовать классических уставных отношений, какие выстраиваются, например, в Москве или в Германии, где есть хорошие казармы, нормальные бытовые условия, баня, четкий распорядок дня, нормальная еда, у нас было невозможно.

Казарм у нас не было вообще – мы жили в палатках.

Трижды наша войсковая часть перемещалась по мере продвижения строительства железнодорожного полотна, чтобы быть ближе к строящимся участкам. Каждый раз приходилось обустраиваться заново. Места были удивительно красивые. Очень своеобразные пейзажи, непривычные для моего глаза: пологие горы, словно растянутые по степи, подчеркивали необъятность просторов нетронутой природы. Климат в тех краях резко континентальный, суровый: зимой до минус тридцати пяти, летом под сорок, в мае – ночью минус три, днем плюс двадцать семь. А мы – в палатках по тридцать человек, с печкой и длинной трубой, где зимой на нижней кровати холодно, на верхней жарко и все старослужащие – на втором ярусе. Летом мясо до нас не доходило, портилось по дороге, холодильников в степи не было. Чтобы не сидеть все лето на консервах, комбат позволил создать бригаду рыбаков, куда я попал из-за моих охотничьих навыков. Ночами мы ловили налимов на реках Орхон и Селенга на всю войсковую часть, а днем отсыпались. Иногда стреляли антилоп, гоняя их ночью по степи на машинах ГАЗ-66, хотя это и не очень поощрялось. Так прошло все лето.

Армия стала для меня хорошей школой, благодаря которой я приобрел бесценный жизненный опыт и серьезную закалку.

После службы отношения с армейскими друзьями продолжались недолго. Наши пути разошлись, а общение на расстоянии в те времена, без соцсетей и сотовой связи, требовало немалых усилий.

Глава 4

Череда перемен

ЛимитчикИз армии я демобилизовался в конце декабря, под Новый год, и как раз успел домой к празднику. К этому времени и все мои сверстники, отслужив, уже вернулись в Степанакерт – друзья, одноклассники, знакомые, бывшие соседи по двору. Почти каждый день звонки: «О, ты тоже уже здесь? Надо увидеться!» Каждый день встречи – то с одним, то с другим, со всеми хотелось пообщаться. На одной из таких встреч я впервые в жизни перепил. К счастью, понял это, уже оказавшись дома.

Полтора месяца пролетели мгновенно.

Когда дембельское настроение постепенно утихло, я задумался, что делать дальше. Первым делом решил попытаться устроить свою жизнь в Москве. Поехал в столицу, поселился у сестры в Реутове. Пришел в МЭИ и увидел, что там ничего не изменилось, восстановление мне не светит. Махнул на институт рукой и начал искать работу. Приехавших, как и я, в столицу (их тогда называли странным словом «лимитчики» или, пренебрежительно, «лимитá»), заманивая перспективой московской прописки, активно приглашали на стройки, в «Метрострой», на заводы – в те места, куда москвичи шли неохотно. Москва активно строилась, и постоянно требовались рабочие руки. Газеты пестрели объявлениями: «требуются-требуются-требуются».

Вскоре я устроился рабочим в филиал ЖБК-11 недалеко от станции «Серп и Молот». Я понятия не имел, что такое ЖБК – выбор пал на него случайно. Мне хотелось пойти на стройку, но сестра дотошно изучила все объявления и отыскала предприятие, которое, по московским меркам, находилось недалеко от ее дома. К тому же от комбината давали место в хорошем рабочем общежитии квартирного типа, в недавно построенной высотке, и это обстоятельство стало решающим фактором.

Так я начал работать бетонщиком. Если меня спрашивают про этот период, я в шутку отвечаю, что благодаря ему получил большой опыт общения с рабочим классом Москвы и обрел навыки проживания в рабочем общежитии, где требовалась изрядная воля, чтобы не напиваться по воскресным дням, как все. Хотя в остальном мои соседи были хорошими людьми.

Мы делали бетонные колонны для строительства высотных домов. Это трудоемкий процесс: сначала в специальную форму устанавливали арматурный каркас будущей конструкции, ставили на вибратор и заливали бетоном. Затем крановщик перемещал эти заготовки в сушильные камеры. Камеры закрывались, и заготовки просушивались там всю ночь. На следующий день колонны освобождали от форм. Готовые изделия еще пару дней отлеживались и только после этого отправлялись на стройки.

Работа была довольно тяжелой физически, но я, спортивный и крепкий парень, с нагрузкой справлялся. К тому же она неплохо оплачивалась: рублей двести чистыми в месяц, что в те годы считалось достойной зарплатой. Мне одному, без семьи, этих денег вполне хватало на жизнь, а страсти к накопительству я никогда не имел.

Наше общежитие в Новогиреево оказалось всего лишь в одной остановке электрички от Реутова, где жили моя сестра с мужем, так что судьба способствовала продолжению общения с Кимом. Спортом в тот год я вообще не занимался – моя работа вполне его заменяла. Да и негде было заниматься: какой спорт в начале 70-х в рабочем общежитии?

Так незаметно, не оставив в памяти никаких особенных событий, прошел год. В основном я работал, а в свободное время занимался самообразованием, много читал. Впрочем, читал я много всегда, с самого детства, за исключением разве что армейского периода. В Монголии библиотека не радовала разнообразием, однако и там я перечитал все, заслуживающее хоть мало-мальского внимания, притом что армейская жизнь, конечно, не особо настраивает на чтение. Как и тюрьма. Уже во времена карабахского конфликта один из активистов, Мурад Петросян, просидевший в тюрьме лет десять, все время цитировал Ленина. Я его как-то спросил: «Слушай, с твоей-то биографией – и вдруг цитируешь классиков марксизма?» А он ответил, что выучил Ленина наизусть, поскольку в тюремной библиотеке просто больше нечего было читать.

Меня все сильнее увлекала философия. Я запоем читал первоисточники, а если и брал в руки художественную литературу, то только авторов вроде Анатоля Франса, у которого философия искусно вплетена в ткань повествования. Прочитанное мы подолгу обсуждали с Кимом. Сейчас, вспоминая тот период, я себе удивляюсь: как я смог все это прочитать? Как осилил скучных авторов, например Фрэнсиса Бэкона? Но тогда – тогда я читал их безостановочно, с азартом, взахлеб. Кого я только ни прочел – все, что издавалось, все, что можно было достать!

Очень понравился Ламетри. Может быть, он не столь глубок, но у него очень интересный язык. Ну и, конечно, читал классиков: Руссо, Монтеня, Гегеля, Канта, Ницше в самиздате. У Гегеля понравилось самое раннее его произведение «Жизнь Иисуса и его судьба», оно читается легко. Все остальное – просто кошмар! У него одно предложение на полстраницы, с причастными и деепричастными оборотами, и каждое предложение надо перечитывать, чтобы понять его смысл, который часто весьма прост. «Философию религии» Гегеля осилил, но когда попытался прочесть «Философию права», то завяз в самом начале – может, из-за языка. Немецкие философы мне запомнились своим тяжелым слогом, словно они сознательно усложняли язык, чтобы подчеркнуть научность своих взглядов. Возможно, чрезмерная лаконичность моей устной речи – это реакция на страдания от чтения Гегеля.

Шучу, конечно.

Многое из прочитанного тогда быстро забывалось. Я читал философию для удовольствия, а не изучал ее. Но уверен, что потратил время не зря: эти занятия стали хорошей тренировкой ума и повлияли на мою личность. Я испытывал сильнейшую потребность развиваться интеллектуально, постоянно усваивать что-то новое. Возможно, столь интенсивным самообразованием я компенсировал свою тягу к знаниям, пока не учился в вузе.

Друзей в Москве я завел немного. В рабочем коллективе дружбы ни с кем не получилось, да и не могло получиться. Неплохие ребята, почти все они любили выпить: дождавшись получки, тут же бежали или в пивную, или в магазин за бутылкой. Такой образ жизни не имел ничего общего с моими привычками и представлениями о жизни. Зато я познакомился и легко сдружился с парнем из соседнего дома. Звали его Давид Воронов. Умный, интеллигентный, намного старше меня, он уже успел жениться и развестись с женой. Страстный собачник и не менее страстный филателист, Давид постоянно выменивал, продавал, покупал марки – фарцевал, как тогда говорили. Занятие это считалось полулегальным, за фарцовку можно было попасть в тюрьму. Давид и меня пытался приобщить к этой деятельности, и я даже начал немного разбираться в марках, но дальше простого любопытства дело не пошло: к торговле меня совершенно не тянуло.

С Давидом и еще одним парнем, Валерой, я и проводил свободное время. Какие развлечения тогда были доступны? Почти никаких: поход в кафе или на дискотеку по выходным. Летом выбирались за город – за грибами, или купаться, или просто побродить по лесу – иногда с друзьями, иногда с родственниками, с Кимом. Ездили, конечно, на электричке, машин тогда ни у кого из нас не было. Благодаря этим поездкам я для себя открыл невероятно красивые места в Подмосковье, особенно по Горьковскому направлению. Несколько раз ко мне приезжали в гости друзья из Степанакерта, наведался армейский друг, который жил в Риге, я тоже съездил как-то к нему – вот и все выходящие за рамки привычного течения жизни события за тот год.

Через год я решил, что пора возвращаться домой, в Степанакерт. Не хотел задерживаться на работе, которая мне не нравилась, жить в среде, которая меня совсем не привлекала, и заполнять свою жизнь монотонной и отупляющей рутиной, не сулящей никакой перспективы. С завода меня отпускали неохотно: видимо, был на хорошем счету – я действительно неплохо работал. И вообще всегда серьезно относился ко всему, что делаю, будь то учеба, работа или тренировки. Директор филиала пригласил меня к себе, попытался уговорить: «Знаешь, мы тебя можем на другую работу перевести, сварщиком, там полегче и перспективы есть для роста». Но я отказался: «Да нет, я ухожу не из-за того, что мне тяжело. Просто – ну не мое это!»

ВстряскаРодители, конечно, обрадовались моему возвращению, но я понимал, что не оправдываю их ожиданий. Они не представляли, что их дети могут не получить высшего образования, для родителей оно являлось чем-то непременным, обязательным. Когда-то в детстве мать с трудом смирилась с мыслью, что мы с братом не стали учиться музыке, но что сын не окончит институт – это было невообразимо. Впрочем, я прямо сказал им, что сейчас не готов к учебе, и они не стали меня допекать. Хотя это и огорчило отца, он не сказал ни слова: давно уже понял, что бессмысленно мне что-то навязывать.

А пока… пока я наконец-то дома. После хаотичной и нервной Москвы, где заметную часть жизни съедает общественный транспорт, – все свое, знакомое, родное, спокойное, а главное – все рядом. Семья, близкие с детства старые друзья. Устроился на работу электриком на Шелковый комбинат, крупнейшее предприятие в Карабахе. Жил, как все парни моего возраста: активно занимался спортом, который всегда любил, по-прежнему много читал, общался с друзьями. У нас сложилась отличная компания – Юра, мой школьный друг, с которым мы сидели за одной партой с первого класса, Альберт – умница и интеллектуал, одноклассник моего брата и я. Нам было интересно и весело вместе, мы постоянно придумывали себе занятия, почти все выходные проводили на природе. Я часто ходил на охоту, но уже с другой компанией или с братом. Охотиться я всегда любил и хорошо знал наши горы еще с раннего детства.

Кажется, это был самый спокойный и счастливый период моей жизни. Ведь счастье – это когда просто живешь в согласии с самим собой, а не копаешься в себе в поисках предназначения и смысла жизни. Как человек не задумывается о своих внутренних органах, пока они не напоминают о себе болью, так и с душевным равновесием: когда оно есть, ты не анализируешь его причины.