Полка. О главных книгах русской литературы. Тома 3, 4

Советская критика всегда испытывала затруднения в толковании финала поэмы. Сохранились свидетельства о неприятии его читателями-современниками, вполне революционно настроенными, но далёкими от символистской проблематики. В книге учителя Адриана Топорова «Крестьяне о писателях» собраны отзывы крестьян 1920-х годов на «Двенадцать»: «Зря он Христом кончил», «С Богом-то ему нечего бы и соваться» и даже «Я понимаю так, что в этом стихе насмешка над революцией. Он её не возвысил, а унизил».

Почему в центре сюжета революционной поэмы – любовная история?Мотив любовного треугольника для Блока не новость: если оставить в стороне то, что он реализовался в биографии поэта (Блок – Любовь Блок – Андрей Белый), можно вспомнить о персонажах комедии дель арте – Коломбине, Пьеро и Арлекине, действующих в блоковском «Балаганчике» и нескольких блоковских стихотворениях. Перед нами, таким образом, ещё одна нить, связывающая «Двенадцать» с другими произведениями Блока. Но у любовной трагедии в «Двенадцати» есть и более важная роль: она приносит в поэму основной конфликт – частного, индивидуального с коллективным, массовым. Жалость к убитой Катьке – чувство, выделяющее Петруху из Двенадцати, диссонирующее с их революционным шагом (тоскующий по Катьке, Петруха шагает слишком быстро). Возвращение в строй проходит совсем не так гладко, как может показаться с первого взгляда. Анатолий Якобсон отмечает, что соответствующая строфа: «И Петруха замедляет / Торопливые шаги… / Он головку вскидавает, / Он опять повеселел…» – в общей музыке «Двенадцати» «подобна киксу в оркестре», «звучит фальшивой нотой» (то есть той самой нотой, какие Блок в «Интеллигенции и революции» призывал не выискивать в звучании мирового оркестра!). «Как раз в тот момент, когда сообщается, что убийца "повеселел" под чутким руководством своих товарищей, на поэта будто бы нападает косноязычие», – пишет Якобсон. Обратим внимание, что в сцене убийства Катьки – символического убийства Вечной Женственности – Блок тоже прибегает к «косноязычным» выразительным средствам: скудной лексике, императивной глагольной рифме: «Стой, стой! Андрюха, помогай! / Петруха, сзаду забегай!..»

Юрий Анненков. Иллюстрация к «Двенадцати». Катька. 1918 год[13]

«Был Ванька наш, а стал солдат». Что это значит?

Главная примета «буржуя» Ваньки, с которым гуляет Катька: он солдат. Почему же красногвардейцы испытывают к нему ненависть? Как солдат мог стать буржуем? Главный советский блоковед Владимир Орлов высказал предположение, что Ванька «пошёл… в солдаты Керенского, – может быть… в ударные батальоны, которые формировал Керенский». Анатолий Якобсон возражает: «Общеизвестно, что накануне Октября народ валом валил от Временного правительства к большевикам, и с какой это стати Ванька объявляется уникальной особью, поступившей как раз наоборот? С чего бы это Ваньке из красногвардейцев перекидываться в обречённый стан?»

Красногвардейцы у костра в дни Октябрьской революции. Петроград, октябрь 1917 года[14]

Возможно, на точку зрения Орлова (которую разделяют комментаторы новейшего академического собрания сочинений Блока) подействовали те самые керенки, которые есть в чулке у Катьки – деньги, вероятно полученные от Ваньки, – хотя, чтобы иметь керенки, было вовсе не обязательно быть сторонником Керенского. Якобсон полагает, что «солдат» – не буквальное, а скорее нарицательное обозначение, которое дано человеку, дезертировавшему с фронта и ведущему лихую, беспутную жизнь; «солдатьё» и «юнкерьё», с которыми гуляет Катька, – социальные явления одного ряда. Как бы то ни было, именно внешние признаки «солдатья» – кутежи, показные любовные приключения, черноусость и плечистость, прогулка на лихаче с «елекстрическим фонариком» – вызывают у Двенадцати злобу.

Керенки – так в народе называли купюры, выпущенные Временным правительством (в честь его главы Александра Керенского). Они выпускались без серийного номера и степеней защиты, поэтому особым доверием не пользовались[15]

Зачем в «Двенадцати» голодный пёс?

Блок прозрачно объясняет, что пёс – символ старого мира, отныне отринутого: «Старый мир, как пёс паршивый, / Провались – поколочу!» Пёс, приблудившийся к Двенадцати в конце поэмы, незадолго до этого – спутник буржуя, «упрятавшего нос в воротник»; с этим псом отождествляется и буржуй, и старый мир. Уместно вспомнить, что знаменитое петербургское кафе поэтов, где часто выступал Блок, тогда ещё не разошедшийся со многими своими друзьями-символистами, называлось «Бродячая собака».

Наконец, пёс – один из «бесовских» образов в фольклоре и литературе: нечистое животное в представлении христиан (особенно старообрядцев, как раз придерживающихся выбранного Блоком написания «Исус Христос»), маскировка Мефистофеля в «Фаусте». Для поэмы, в которой большую роль играет контраст, противопоставление пса и Христа (тем более разительное, что они образуют рифменную пару) – подобающий завершающий штрих.

В чём особенности композиции и метрики «Двенадцати»?Заглавие «Двенадцать» описывает не только героев поэмы, но и её структуру – двенадцать глав. Поэма открывается и завершается экспозицией. Первая глава – пролог из разных голосов, в который постепенно вступают Двенадцать; их движение – лейтмотив поэмы. Этот пролог напоминает театральный, но посторонние голоса эпизодических персонажей скоро смолкают, и все разговоры, которые ведутся на протяжении поэмы, принадлежат самим красногвардейцам. При этом граница между речью одного и речью другого иногда проводится, а иногда нет, и лишь по косвенным признакам можно понять, что говорят разные люди; так создаётся ощущение монолитности речи Двенадцати. Однако в поэме ни слова не произносит ни Катька, ни её любовник Ванька. Молчит и скрывающийся от Двенадцати Христос: его видит только автор «Двенадцати» – таким образом, в последних строках мы выходим за рамку зрения героев, субъект поэмы смещается. Смещение субъекта – характерный приём «Двенадцати», часто ставящий читателей в тупик: кто, например, говорит о Двенадцати «На спину б надо бубновый туз» – автор или неназванный сторонний наблюдатель?

Во внутренней композиции «Двенадцати» важную роль играют контрасты: цветовым контрастом поэма открывается («Чёрный вечер. / Белый снег»); чуть позже в гамму добавится третий цвет, «психологически» контрастный первым двум, – красный. Стоит заметить, что Блок оперирует базовыми цветами для русской языковой картины мира: именно эти три цвета наиболее частотны в русском языке. Среди других контрастов – слова, обращённые к убитой Катьке: «Что, Катька, рада? – Ни гу-гу… / Лежи ты, падаль, на снегу!» – и признание её убийцы Петрухи в любви к ней. В этом скрытом контрасте – два полюса отношения к женщине; здесь они не противоречат друг другу, и это подтверждает представление о той же Катьке как об одном из аватаров Вечной Женственности.

Уже не контрастно, а калейдоскопически выглядит в «Двенадцати» смена ритмов и песенных жанров. Акцентный, несколько хаотический стих первой главы, напоминающий о ритмике Андрея Белого второй половины 1910-х, сменяется энергичным дольником[16] второй, далее следует четырёхстопный хорей третьей, четвёртой и пятой глав – размер, общий для частушки и, например, пушкинских «Бесов»; в шестой главе появляется немного расшатанный четырёхстопный ямб с парной мужской рифмовкой (самый известный его пример в русской поэзии – «Мцыри» Лермонтова; размер ассоциируется, таким образом, с быстрым разворачиванием эпического сюжета); далее возвращается четырёхстопный хорей, в рамках одной главы переходящий из элегической тональности в плясовую. Восьмая глава – имитация народного стиха, сложный сплав анапеста с хореем. Затем следует девятая глава – полуироническое возвращение к романсной, салонной поэтике, «избитому» четырёхстопному ямбу с перекрёстной женской/мужской рифмовкой. С десятой по двенадцатую главу вновь доминирует хорей – от просторечно-песенного до торжественного; пожалуй, «Двенадцать» – то произведение, в котором потенциал четырёхстопного хорея (размера, часто принижаемого как частушечный или детский) раскрывается наиболее зримо во всей русской поэзии.

С точки зрения композиционных задач такое сложное чередование, с одной стороны, подчёркивает лейтмотив поэмы – шествие и разговоры Двенадцати, с другой – напоминает о хаосе, главной стихии поэмы. Создаётся своего рода бриколаж[17]: поэма творится из подручного, уличного материала. Метры здесь редко стабилизируются – их перебивает заимствованная речь: лозунги («Вся власть Учредительному Собранию!», «Товарищ! Гляди / В оба!»), подчёркнуто нестихотворные фразы («Холодно, товарищ, холодно!»). Этот ритмический приём – одновременно и стилистический: полубессознательное разбойничье бормотание восьмой главы («Ужь я времячко / Проведу, проведу… // Ужь я темячко / Почешу, почешу…») обрывается фразой из молитвы: «Упокой, Господи, душу рабы Твоея…», а затем – сугубо прозаическим безличным: «Скучно!»

Как в «Двенадцати» работает фольклор?Мы уже приводили уничижительный отзыв Бунина о «Двенадцати» как о «наборе частушек». Совсем в другом смысле высказывался Осип Мандельштам[18]:

Самое неожиданное и резкое из всех произведений Блока – «Двенадцать» – не что иное, как применение независимо от него сложившегося и ранее существовавшего литературного канона, а именно частушки. Поэма «Двенадцать» – монументальная драматическая частушка. Центр тяжести – в композиции, в расположении частей, благодаря которому переходы от одного частушечного строя к другому получают особую выразительность, и каждое колено поэмы является источником разряда новой драматической энергии, но сила «Двенадцати» не только в композиции, но и в самом материале, почерпнутом непосредственно из фольклора. Здесь схвачены и закреплены крылатые речения улицы, нередко эфемериды-однодневки вроде «у ей керенки есть в чулке», и с величайшим самообладанием вправлены в общую фактуру поэмы. Фольклористическая ценность «Двенадцати» напоминает разговоры младших персонажей в «Войне и мире». Независимо от различных праздных толкований, поэма «Двенадцать» бессмертна, как фольклор.

Частушкой Блок интересуется задолго до «Двенадцати»: ещё в статье 1908 года «Стихия и культура» он сравнивает народные частушки – «Ты любовь, ты любовь, / Ты любовь святая, / От начала ты гонима, / Кровью политая» и «У нас ножики литые, / Гири кованые, / Мы ребята холостые, / Практикованные…» – и находит их родственными по духу. При этом в «Двенадцати» реальные фольклорные тексты Блок почти не использует – исключений немного: «Как пошли наши ребята / В красной гвардии служить…», «Что, товарищ, ты не весел?» Вместе с тем дух частушки, а то и полублатного куплета – для «Двенадцати» определяющий. Блок высоко оценивал эстрадного поэта-куплетиста Михаила Савоярова, выступавшего в босяцком, пижонском, блатном образе. Не только поэтика куплетов Савоярова, но и его манера исполнения оказали на «Двенадцать» влияние. Блок даже специально приводил свою жену, исполнявшую «Двенадцать» на сцене, на концерты Савоярова, чтобы показать, как следует читать вслух его поэму. Виктор Шкловский в связи с этим – чуть ли не единственный – называл «Двенадцать» «иронической вещью»[19].

Откуда ясно, что действие происходит именно в Петрограде?Всё в той же девятой главе упоминается «невская башня» (судя по всему, башня здания бывшей Городской думы на Невском проспекте) – в первоначальной редакции она была «старой башней», но Блок изменил текст – как засвидетельствовано в его записной книжке, по совету Есенина. Тем самым он не только ещё больше сблизил начало девятой главы со стихотворением Фёдора Глинки, но и дал точное географическое указание. В этой же строфе «ребятам» предлагается «гулять без вина» – отсылка к разорению винных погребов Петрограда сразу после революции (вино уничтожили, чтобы предотвратить пьяные погромы). Плакат «Вся власть Учредительному Собранию!» – тоже характерная деталь революционного Петрограда.

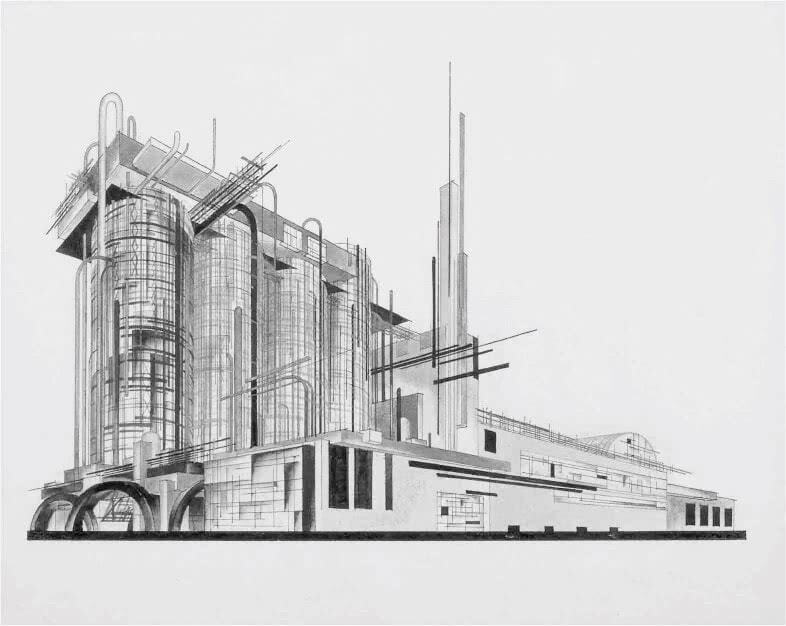

Как поняли «Двенадцать» иллюстрировавшие поэму художники?Первое книжное издание «Двенадцати» вышло с иллюстрациями Юрия Анненкова – одного из самых известных русских графиков-модернистов; его кандидатуру предложил Блоку руководитель издательства «Алконост» Самуил Алянский. Анненков работал с тонкими, твёрдыми и прерывающимися линиями, контрастом чёрного и белого, соединял в рамках одной иллюстрации несколько сюжетов, делал нечто вроде графических коллажей – духу поэмы всё это вполне отвечало. Блок, сначала беспокоившийся, что иллюстрации ему не подойдут, был очень обрадован, увидев результат. Его письмо к Анненкову помогает прояснить собственное блоковское видение героев поэмы. Вот, например, описание Катьки: «Катька – здоровая, толстомордая, страстная, курносая русская девка; свежая, простая, добрая – здорово ругается, проливает слёзы над романами, отчаянно целуется… "Толстомордость" очень важна (здоровая и чистая, даже до детскости)». Чтобы растолковать Анненкову значение Христа в поэме, Блоку трудно подобрать слова – но это, может быть, самое полное авторское пояснение к финалу «Двенадцати»: «Знаете ли Вы (у меня – через всю жизнь), что когда флаг бьётся под ветром (за дождём или за снегом и главное – за ночной темнотой), то под ним мыслится кто-то огромный, как-то к нему относящийся (не держит, не несёт, а как – не умею сказать)». Красный флаг, таким образом, оказывается символом настолько мощным, что Христос – символ ему под стать (подобно тому, как в «Швее» Зинаиды Гиппиус алый шёлк оказывается попеременно Огнём, Кровью, Любовью, Звуком – и чем-то ещё дальше, совсем большим и сокровенным, – не Богом ли.

Среди других иллюстраторов «Двенадцати» нужно выделить Михаила Ларионова и Наталью Гончарову – их дополняющие друг друга иллюстрации создают ощущение то хаоса, то строгости, близкой к иконописной. Стоят внимания и иллюстрации Василия Масютина, полные чёткой, почти механической штриховки. Примечательно, как сливаются здесь фигуры и лица Двенадцати: благодаря этому они воспринимаются как единый организм. Напротив, образы «старого мира» у Масютина подчёркнуто индивидуальны: это позволяет вчитывать в интерпретацию художника его симпатии и антипатии.

Евгений Замятин. Мы

В XXVI веке на территории бывшей России построено Единое Государство всеобщего равенства. Люди с номерами вместо имён, живущие в городе из стекла и облачённые в одинаковые голубые униформы, синхронно просыпаются, глотают нефтяную пищу, занимаются сексом по розовым талонам и единогласно избирают одного и того же Благодетеля. Любое отступление от идеального миропорядка карается смертью. Главный герой под номером Д-503 – строитель «Интеграла», космического корабля, который должен принести систему математически безошибочного счастья на другие планеты. Но случается непредвиденное: Д-503 влюбляется в женский нумер I-330, деятельницу подпольного сопротивления, мечтающую принести в мир тотального контроля и уравнения хаос, вернуть людей к природе. Это атавистическое чувство меняет героя, заставляет его выйти за Зелёную стену, где живут дикие люди, обросшие шерстью, превращает его в писателя и в революционера: у Д-503 отрастает душа, но это ненадолго.

«Мы» считается первой антиутопией, и многие её предсказания сбылись раньше намеченного автором срока: в романе можно увидеть практики и принципы тоталитарных государств и ужас перед наступлением цивилизации машин.

Когда она была написана?Замятин, по первой профессии инженер-кораблестроитель, с 1916 года находился в Англии, где руководил постройкой ледоколов для России. После Февральской революции 1917 года он поторопился вернуться в Россию, чтобы своими глазами наблюдать исторические события – плодом его наблюдений отчасти и стал роман «Мы».

Замятин указывал разные годы работы над романом. В автобиографии 1924 года он сообщает, что роман «Мы» написан в 1921–1922 годах, в другом месте пишет: «Роман мой был написан в 1920 году», а в автобиографии 1928-го – новая датировка: «Весёлая, жуткая зима 1917/18 года. Бестрамвайные улицы, длинные вереницы людей с мешками, десятки вёрст в день, буржуйки, селёдки, смолотый на кофейной мельнице овёс. И рядом с овсом – всякие всемирные затеи: издать всех классиков всех времён и народов, объединить всех деятелей всех искусств, дать на театре всю историю всего мира… Писал в эти годы сравнительно мало; из крупных вещей – роман «Мы». Друг Замятина художник Юрий Анненков свидетельствует, что летом 1921 года, отдыхая вместе с ним и со своей женой в глухой деревушке на берегу Шексны, писатель уже окончательно «подчищал» свой роман, параллельно работая над переводами то ли из Герберта Уэллса, то ли из Уильяма Теккерея.

Евгений Замятин. 1919 год[20]

Как она написана?

«Мы» – своеобразная иллюстрация к размышлениям о новом языке искусства, которые Замятин формулирует в начале 1920-х годов в ряде статей – «Рай» (1921), «О синтетизме» (1922), «Новая русская проза» (1923), «О литературе, революции, энтропии и о прочем» (1923) – и лекциях по технике художественной прозы, которые он читает начинающим писателям. В его публицистике возникают и повторяются все основные идеи романа – о бесконечной революции, о взаимодействии энтропии и энергии, которое управляет миром.

В лекции «О языке» (1920–1921) Замятин утверждал, что язык прозы должен быть «языком изображаемой среды и эпохи». Но как поступать автору, который описывает фантастическую среду и ещё не наступившую эпоху?

В «Мы» таких приёмов несколько.

Чтобы обозначить контраст между современным ему языком 1920-х годов и неведомым языком XXVI века, он вводит неологизмы: «юнифа» (голубая униформа, единственный вид одежды для нумеров), «аэро» (воздушный транспорт, заменяющий нумерам автомобили). Одновременно самые обычные слова русского языка героем закавычиваются, становятся историзмами[21], потому что описывают давно исчезнувшие реалии: «хлеб», «душа», «пиджак», «квартира», «жена».

Странность несуществующего языка Единого Государства показывают новообразованные сложносоставные прилагательные («каменнодомовые», «пластыре-целительные», «волосаторукий», «миллионоклеточный», «детско-воспитательный», «маятниково-точны», «машиноравны») и наречия (I-330 улыбается «иксово», то есть загадочно, Благодетель поднимает руку «чугунно» или «стопудово» – последнее слово в другом значении вошло в русский язык).

Насквозь рационалистическое мышление нумеров отражают научные, в первую очередь математические, метафоры, начиная со сквозного образа интеграла: «две слитных, интегральных ноги, две интегральных, в размахе, руки»; «циркулярные ряды благородно шарообразных, гладко остриженных голов». Вообще, язык Замятина дотошно сконструирован, перенасыщен метафорами – недаром Горький писал, что от него «всегда пахнет потом».

Оборванные предложения, оригинальная пунктуация – двойные тире, постоянные двоеточия – воспроизводят «поток сознания» или речь в момент смятения: «я говорил как в бреду – быстро, несвязно, – может быть, даже только думал. – Тень – за мною… Я умер – из шкафа… Потому что этот ваш… говорит ножницами: у меня душа… Неизлечимая…»

Жанр «Мы» – синтетический: это и философский трактат, и политический памфлет, и любовно-психологический роман, и авантюрная история, и научная фантастика, и всё это – в форме дневника.

Что на неё повлияло?Утопическое «Государство» Платона, его же «Законы» и вся порождённая им утопическая традиция: «Утопия» Томаса Мора, «Город Солнца» Кампанеллы и так далее. От Платона здесь – селективный подход к человеческому размножению, регуляция частной жизни, утилитарное отношение к искусству, которое должно воспитывать граждан в правильном духе и отнюдь не обязано питать их чувствительность и будить воображение («В наше государство поэзия принимается лишь постольку, поскольку это гимны богам и хвала добродетельным людям»), иерархическая структура общества: его философам-правителям, Стражам – защитникам Государства и полиции в одном лице – и обычным ремесленникам и землепашцам условно соответствуют у Замятина «сократовски лысый» Благодетель, Хранители и рядовые нумера.

Множество других философов: например, Николай Фёдоров, который в своей «Философии общего дела» поставил перед человечеством цель – овладев стихийными силами в природе и в самих себе, выйти в космос, освоить его, преобразить и заняться «научным воскрешением предков»; у Замятина таким общим делом становится строительство «Интеграла», космического корабля, который должен принести принудительное счастье жителям других планет, стоящим на более низкой ступени исторического развития.

Писатели-фантасты – прежде всего Герберт Уэллс, чьим «городским сказкам с социальным моментом» Замятин посвятил большой очерк. Но и фантасты-соотечественники: например, Александр Богданов[22], в своих социалистических утопиях рисовавший идеально организованный мир-фабрику. Забавный претекст «Мы» можно усмотреть в антиутопическом рассказе другого Николая Фёдорова, озаглавленном «Вечер в 2217 году» и опубликованном в 1906-м, – там уже обнаруживаются основные признаки замятинской антиутопии: обобществление детей и упразднение семьи, евгеника, «воздушники» и «самодвижки», личные номера, обязательная повинность в «Армии Труда» и т. п. Есть там и бережно законсервированный «старый уголок» с цветником и газетным киоском – возможный прототип замятинского «Древнего Дома».

На художественный строй романа сильно повлиял Андрей Белый – отсюда, например, широкое применение математических терминов как метафор.

Всячески – Достоевский. К образу Великого инквизитора и рассуждениям Ивана Карамазова восходит фигура Благодетеля. А весь роман в целом с его идеей «математически безошибочного счастья» – диалог с «Записками из подполья», герой которых вопрошал: «Почему вы так наверно убеждены, что не идти против настоящих, нормальных выгод, гарантированных доводами разума и арифметикой, действительно для человека всегда выгодно и есть закон для всего Человечества?»

В каком-то смысле «Мы» можно рассматривать как развёрнутую издевательскую иллюстрацию к манифестам идеологов Пролеткульта[23], призывавшим к «машинизированию» не только рабоче-производственных методов, но и мышления.

Наконец, Замятин связывал свою «склонность к шаржу, гротеску, к синтезу фантастики с реальностью» с влиянием Гоголя.

Как она была опубликована?В 1921 году Замятин отправил рукопись «Мы» в Берлин, в издательство Гржебина[24], с которым был связан контрактами, и одновременно предложил свой роман петроградскому издательству «Алконост», надеясь прежде всего напечатать его в России.

В России, однако, книгу не пропустила цензура: то, что роман «непроходной», стало окончательно ясно к 1924 году. Вероятно, по причине этого запрета роман впервые вышел в свет в английском переводе Г. Зильбурга – в том же 1924 году, в Нью-Йорке. За этим последовали чешский (Прага, 1927) и французский (Париж, 1929) переводы – роман стал важной частью мировой литературы прежде, чем добрался до русского читателя. По-русски роман «Мы» впервые был издан пражским журналом «Воля России»[25] (номера 2–4 за 1927 год) – без ведома и согласия автора, в сокращённом варианте и, что примечательно, в обратном переводе с чешского языка.

Полный русский текст романа впервые был напечатан в 1952 году в Нью-Йорке Издательством имени А. П. Чехова[26]: источником публикации стала, по всей видимости, рукопись, присланная автором в Нью-Йорк для перевода (рукопись эта, однако, до сих пор не обнаружена). В 1988 году «Мы» был опубликован в СССР в журнале «Знамя». Нормативным сейчас считается текст «Мы», опубликованный в 2011 году, после того как был найден единственный авторский машинописный экземпляр.

Как её приняли?Как клевету. Первые слушатели и читатели, познакомившиеся с романом ещё до публикации, восприняли его как пасквиль на большевиков. Максим Горький в личной переписке замечал: «Вещь отчаянно плохая. Усмешка – холодна и суха, это – усмешка старой девы».

С гневной статьёй выступил критик Александр Воронский[27], создавший прецедент в истории русской литературной критики – впервые в прессе громилось неопубликованное произведение; позднее это станет доброй советской традицией – «Пастернака не читал, но осуждаю»[28]. Убийственно ядовито писал о «Мы» Виктор Шкловский в статье с выразительным заглавием «Потолок Замятина»: «Герои не только квадратны, но и думают главным образом о равности своих углов. ‹…› По-моему, мир, в который попали герои Замятина, не столько похож на мир неудачного социализма, сколько на мир, построенный по замятинскому методу. Ведь, вообще говоря, мы изучаем не Вселенную, а только свои инструменты». Шкловский назвал Замятина эпигоном Андрея Белого, упрекнув его в механической эксплуатации одного приёма: «Весь быт… представляет из себя развитие слова "проинтегрировать"».