Человек, который смеется

Бискайские урки, даже самые бедные, были позолочены и раскрашены. Такая татуировка в духе басков, этого очаровательного, но несколько дикого народа. Чудесные краски Пиренейских гор, покрытых белым снегом и зелеными пастбищами, пробуждают в их обитателях неодолимую страсть ко всякого рода украшениям. Баски великолепны в своей нищете: над входом в их хижины намалеваны гербы; у них есть крупные ослы, которых они увешивают бубенцами, и рослые быки, которым они сооружают головной убор из перьев; их телеги, за две мили дающие знать о себе скрипом колес, всегда ярко расписаны, покрыты резьбою и убраны лентами. Над дверью башмачника – барельеф, высеченный из камня: изображение святого Крепина[31] и башмака. Их куртки обшиты кожаным галуном, на изношенной одежде вместо заплат вышивка. Даже в минуты самого искреннего веселья баски величавы. Они, подобно грекам, – дети солнца. В то время как сумрачный сын Валенсии набрасывает на голое тело рыжую шерстяную хламиду с отверстием для головы, жители Галисии и Бискайи наряжаются в красивые рубашки из выбеленного росой холста. Из-за маисовых гирлянд в окнах и на порогах их хижин приветливо выглядывают белокурые головки и свежие личики. Жизнерадостная и гордая ясность духа находит свое отражение в их незамысловатом искусстве, в ремеслах, в обычаях, в нарядах их девушек, в их песнях. Каждая гора, эта исполинская громада, в Бискайе насквозь пронизана светом: солнечные лучи проникают во все ее расщелины. Суровый Хаискивель – сплошная идиллия. Бискайя – краса Пиренеев, как Савойя – краса Альп. В опасных бухтах, близ Сан-Себастьяна, Лесо и Фуэнтарабии, в бурную погоду, под небом, затянутым тучами, среди всплесков пены, перехлестывающей через скалы, среди яростных волн и воя ветра, среди ужаса и грохота можно увидеть лодочниц-перевозчиц в венках из роз. Кто хоть раз видел Страну Басков, тот захочет увидеть ее вновь. Благословенный край! Две жатвы в год, веселые, шумные деревни, горделивая бедность; по воскресеньям целый день звон гитар, пляска, кастаньеты, любовь, опрятные светлые хижины да аисты на колокольнях.

Но возвратимся в Портленд, к неприступной морской скале.

Полуостров Портленд на карте имеет вид птичьей головы, обращенной клювом к океану, а затылком к Уэймету; перешеек кажется горлом.

В наши дни Портленд, в ущерб своей первобытной прелести, стал промышленным центром. В середине XVIII века на берегах Портленда появились каменоломни и печи для обжигания гипса. С той поры из портлендского мергеля вырабатывают так называемый романский цемент – весьма полезное производство, которое обогащает страну, но уродует ландшафт. Двести лет назад скалистые берега залива подмывало только море, теперь же их разрушает рука каменолома; волна отхватывает целые пласты, кирка откалывает лишь небольшие куски; пейзаж от этого сильно проигрывает. На смену величественному разгулу океана пришел кропотливый труд человека. Этот труд уничтожил маленькую бухту, в которой стояла на причале бискайская урка. Следы этой разрушенной гавани надо искать на восточном берегу полуострова, у самой его оконечности, по ту сторону Фолли-Пира и Дердл-Пайера, и даже дальше Уэкхема, между Черч-Хопом и Саутвелем.

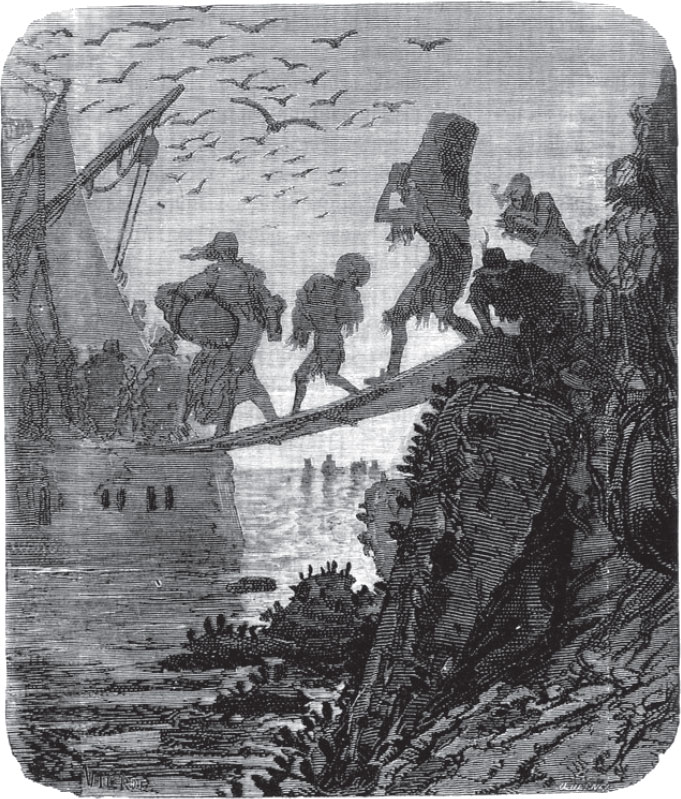

Бухта, сжатая со всех сторон высокими отвесными берегами, намного превосходящими ее по размерам, с каждой минутой погружалась в темноту; туман, обычно подымающийся к ночи, все сгущался; становилось темно, как в глубоком колодце; узкий выход из бухты в море выделялся беловатой полоской на фоне ночного сумрака там, где мерно плескался прибой. Только подойдя совсем близко, можно было заметить урку, причалившую к прибрежным скалам и как бы укрывшуюся огромным плащом отбрасываемой ими тени. С берегом ее соединяла доска, перекинутая на низкий и плоский выступ утеса – единственное место, куда можно было поставить ногу; по этому шаткому мостику сновали во мраке черные фигуры, очевидно готовясь к отплытию.

Благодаря скале, возвышавшейся в северной части бухты и игравшей роль заслона, здесь было теплее, чем в открытом море; тем не менее люди дрожали. Они торопились.

В сумерках очертания предметов кажутся как бы изваянными резцом. Можно было ясно различить лохмотья, служившие одеждой отъезжающим и свидетельствовавшие о том, что их обладатели принадлежат к разряду населения, именуемого в Англии the ragged, то есть оборванцами.

На фоне скалы смутно виднелись извивы узкой тропинки. Девушка, небрежно бросившая на спинку кресла корсет, длинные шнурки которого петлями спускаются до полу, сама того не подозревая, воспроизводит извивы горных троп. К площадке, на которую была перекинута доска, вела зигзагами такая тропинка, скорее пригодная для коз, чем для человека. Дороги в скалах своею крутизной способны испугать пешехода; с них легче скатиться, чем сойти; это не спуски, а обрывы. Тропинка, о которой идет речь, по всей вероятности, была ответвлением какой-нибудь дороги, пролегавшей по равнине, но шла так отвесно, что на нее страшно было смотреть. Снизу было видно, как она ползет змеей к вершине утеса, а оттуда, через осыпи и через расщелину в скале, выбирается на верхнее плато. Должно быть, по этой тропе спустились люди, которых урка ожидала в бухте.

Кроме людей, торопливо готовившихся к отплытию, несомненно под влиянием страха или тревоги, в бухте никого не было; вокруг царили тишина и спокойствие. Не слышно было ни шагов, ни голосов, ни дуновения ветра. По ту сторону рейда, у входа в Рингстедскую бухту, можно было с трудом разглядеть флотилию судов для ловли акул, сбившуюся, по всей видимости, с дороги. Прихотью моря эти полярные суда пригнало сюда из датских вод. Северные ветры иногда подшучивают таким образом над рыбаками. Суда эти укрылись в Портлендской гавани, что было признаком надвигавшейся непогоды и опасности, грозившей в открытом море. Они намеревались стать на якорь. На однообразно белесом море четко выступал черный силуэт головного судна, стоявшего, по древнему обычаю норвежских флотилий, впереди; виден был весь его такелаж, а на носу ясно можно было различить снаряды для лова акул: всякого рода багры и гарпуны, предназначенные для охоты на seymnus glacialis, squalus acanthias и на squalus spinax niger[32], а также неводы для лова исполинской акулы. За исключением этих судов, сбившихся в одном углу гавани, на всем обширном горизонте Портленда не было ни души. Ни жилого строения, ни корабля. Побережье в ту пору было еще необитаемо, рейд в это время года обычно пустовал.

Однако, что бы ни сулила им непогода, люди, собиравшиеся отчалить на бискайской урке, судя по всему, и не думали откладывать свой отъезд. Они копошились на берегу и озабоченно, растерянно сновали взад и вперед. Отличить их друг от друга было трудно. Нельзя было и рассмотреть, стары они или молоды. Вечерние сумерки затушевали, заволокли их фигуры. Тень маской легла на лица. Во мраке вырисовывались только силуэты. Их было восемь, в том числе, вероятно, одна или две женщины, но они почти не отличались от мужчин: жалкие лохмотья, в которые все они были закутаны, не походили ни на мужскую, ни на женскую одежду. Отрепья не имеют пола.

Среди этих движущихся силуэтов был один поменьше. Он мог принадлежать карлику или ребенку.

Это был ребенок.

II

Брошенный

Присмотревшись поближе, можно было заметить следующее.

Все эти люди в длинных плащах с капюшонами, рваных, заплатанных, но очень широких, закрывавших их в случае необходимости до самых глаз, одинаково защищавших и от непогоды, и от любопытных взоров. Плащи ничуть не стесняли их быстрых движений. У большинства вокруг головы был повязан платок – испанский головной убор, из которого потом образовалась чалма. В Англии этот убор не был редкостью. В ту пору Юг был в моде на Севере. Быть может, это происходило оттого, что Север побеждал Юг; восторжествовав над ним, он приносил ему дань восхищения. После разгрома Армады кастильское наречие стало считаться изысканнейшим языком при дворе Елизаветы. Говорить по-английски в покоях королевы Англии было почти неприличным. Перенимать хотя бы отчасти нравы тех, для кого победитель-варвар стал законодателем, вошло в обычай по отношению к побежденному народу более высокой культуры; монголы внимательно присматривались к китайцам и подражали им. Вот почему и кастильские моды проникли в Англию, зато английские товары проложили себе дорогу в Испанию.

Один мужчина из группы, готовившейся к отплытию, по-видимому, был главарем. Он был обут в альпаргаты; его рваная одежда была разукрашена золотым галуном, а жилет, расшитый крупными блестками, отсвечивал из-под плаща, как рыбье брюхо. У другого широкополая шляпа, вроде сомбреро, была надвинута на самые глаза. В шляпе не было обычного отверстия для трубки; это указывало, что владелец ее – человек ученый.

Куртка взрослого человека может служить ребенку плащом; по этой причине ребенок был закутан поверх отрепьев в матросскую парусиновую куртку, доходившую ему до колен. Судя по росту, это был мальчик лет десяти-одиннадцати. Он был бос.

Экипаж урки состоял из владельца судна и двух матросов.

Урка, по всей вероятности, пришла из Испании и возвращалась туда же. Совершая рейсы между двумя странами, она, несомненно, делала какое-то таинственное дело.

Люди, собиравшиеся отплыть, переговаривались между собой шепотом.

Изъяснялись они на какой-то сложной смеси наречий. То слышалось испанское слово, то немецкое, то французское, порою – валлийское, порою – баскское. Это был язык простонародья, если не воровской жаргон.

Казалось, они принадлежали к разным нациям, но были членами одной шайки.

Экипаж судна, по всей видимости, состоял из их сообщников, и он принимал живое участие в приготовлениях к отплытию.

Этот разношерстный сброд можно было принять и за тесную приятельскую компанию, и за шайку соумышленников.

Будь немного светлее, можно было бы, вглядевшись пристальней, заметить на этих людях четки и ладанки, наполовину скрытые лохмотьями. У одной из фигур, в которой угадывалась женщина, четки почти не уступали по величине зернам четок дервиша; в них нетрудно было узнать ирландские четки, какие носят в Ланимтефри, называемом также Ланандифри.

Если бы не темнота, можно было бы еще увидеть на носу урки позолоченную статую Богородицы с младенцем на руках. Это была, вероятно, баскская Мадонна, нечто вроде панагии древних кантабров[33]. Под скульптурой, заменявшей обычное украшение на носу корабля, висел еще не зажженный фонарь; эта предосторожность свидетельствовала о том, что люди хотели укрыться от посторонних взоров. Фонарь, вероятно, имел двойное назначение: когда его зажигали, он горел вместо свечи перед изображением Богоматери и в то же время освещал море – он был и судовым фонарем, и церковным светильником.

Длинный, изогнутый, острый водорез, начинавшийся сразу под бушпритом, полумесяцем выдавался вперед. Над водорезом, у ног Богородицы, прислонившись к форштевню, стоял коленопреклоненный ангел со сложенными крыльями и смотрел на горизонт в подзорную трубу. Ангел был позолочен, так же как и Богоматерь.

В водорезе были проделаны отверстия и просветы, через которые проходила ударявшая волна; это послужило еще одним поводом украсить его позолотой и арабесками.

Под изображением Богородицы прописными золотыми буквами было выведено название судна: «Матутина», но его нельзя было прочесть из-за темноты.

У подножия утеса, сваленный как попало, лежал груз, который увозили с собою эти люди; по доске, служившей сходней, они быстро переплавляли его с берега на судно. Мешки с сухарями, бочонок соленой трески, ящик с сухим бульоном, три бочки – одна с пресной водой, другая с солодом и третья со смолой, – четыре или пять больших бутылей эля, старый, затянутый ремнями дорожный мешок, сундуки, баулы, тюк пакли для факелов и световых сигналов – таков был этот груз. У оборванцев были чемоданы, и это указывало на то, что они вели кочевой образ жизни. Бродяги вынуждены иметь кое-какой скарб; они порою и рады бы упорхнуть, как птицы, но им страшно остаться без средств к пропитанию. Каков бы ни был их кочевой промысел, им приходится всюду таскать с собой орудия своего ремесла. И эти люди тоже не могли расстаться со своими пожитками, уже не раз служившими им помехой.

Им, вероятно, нелегко было перенести ночью свой груз от подножия скалы. Однако они это сделали, что доказывало решение немедленно покинуть эти края.

Они не теряли времени: шло беспрерывное движение с судна на берег и с берега на судно; все принимали участие в погрузке: один тащил мешок, другой – ящик. Женщины – если они здесь были (об этом можно было только догадываться) – работали, как и все остальные. Ребенка обременяли непосильной ношей.

Сомнительно, чтобы у ребенка были среди этих людей отец и мать. Никто к нему не обращался. Его заставляли работать – и только. Он производил впечатление не ребенка в своей семье, а раба среди чуждого ему племени. Он помогал всем, но никто с ним не заговаривал.

Впрочем, мальчик тоже торопился и, подобно всей темной шайке, к которой он принадлежал, казалось, был поглощен одною мыслью – поскорее уехать. Отдавал ли ребенок себе отчет в происходившем? Вероятно, нет. Он торопился бессознательно, видя, как торопятся другие.

Урка была палубным судном. Всю кладь быстро уложили в трюм, пора было выходить в открытое море. Последний ящик был поднят на палубу, оставалось погрузить людей. Двое из них, чем-то напоминавшие женщин, уже были на борту; шестеро, в том числе и ребенок, находились еще на нижнем уступе скалы. На судне началась суета, предшествующая отплытию; владелец урки взялся за руль, один из матросов схватил топор, чтобы обрубить причальный канат. Рубить канат – признак спешки: когда есть время, канат отвязывают. Andamos[34], – вполголоса произнес один из шести, одетый в лохмотья с блестками, как видно – главарь. Ребенок стремительно кинулся к доске, чтобы взбежать первым. Но не успел он поставить на нее ногу, как к доске ринулись двое мужчин, едва не сбросив его в воду; за ними, отстранив ребенка плечом, прыгнул третий, четвертый оттолкнул его кулаком и последовал за третьим, пятый – это был главарь – одним прыжком очутился на борту и каблуком спихнул доску в воду; взмахнув топором, обрубили причал, руль повернулся, судно отчалило от берега – и ребенок остался на суше.

III

Один

Ребенок замер на скале, пристально глядя им вслед. Он даже не крикнул. Никого не позвал на помощь. Все, что произошло, было для него неожиданностью, но он не проронил ни звука. На корабле тоже царило молчание. Ни единого вопля не вырвалось у ребенка вслед этим людям, ни одного слова не сказали эти люди ему на прощанье. Обе стороны молча мирились с тем, что расстояние между ними возрастало с каждой минутой. Это напоминало расставание теней на берегу Стикса. Ребенок, словно пригвожденный к скале, которую уже начал омывать прилив, смотрел на удалявшееся судно. Можно было подумать, что он понимает. Что именно? Что понимал он? Непостижимое.

Мгновение спустя урка достигла пролива, служившего выходом из бухты, и вошла в него. На светлом фоне неба, над раздавшимися скалистыми массивами, между которыми, как между двумя стенами, извивался пролив, еще виднелась верхушка мачты. Некоторое время она скользила над скалами, затем, точно врезавшись в них, пропала из виду. Все было кончено. Урка вышла в море.

Ребенок следил за ее исчезновением.

Он был удивлен, он что-то обдумывал.

К чувству недоумения, которое он испытывал, присоединилось мрачное сознание действительности. Казалось, это существо, лишь недавно вступившее в жизнь, уже обладает опытом. Быть может, в нем пробуждался судья? Иногда, под влиянием слишком ранних испытаний, в тайниках детской души возникает нечто вроде весов, грозных весов, на которых эта беспомощная душа взвешивает деяния Бога.

Не сознавая за собой никакой вины, он безропотно принял совершившееся. Ни малейшей жалобы. Безупречный не упрекает.

Неожиданное изгнание, которому его подвергли, не вызвало у него ни одного движения. Внутренне он словно окаменел. Но ребенок не склонился под неожиданным ударом судьбы, как будто желавшей положить конец его существованию на заре жизни. Он мужественно вынес удар.

Всякому, кто увидел бы изумление ребенка, в котором не было ничего общего с отчаянием, стало бы ясно, что среди этих бросивших его людей никто не любил его и никто не был им любим.

Погруженный в раздумье, он забыл про стужу. Вдруг волной ему залило ноги: нарастал прилив; холодное дыхание коснулось его волос; поднимался северный ветер. Он вздрогнул. Дрожь охватила его с ног до головы – он очнулся.

Он посмотрел вокруг.

Он был один.

До этого дня для него во всем мире не существовало других людей, кроме тех, которые в эту минуту находились на урке. Эти люди только что скрылись.

Добавим, что, как это ни странно, единственные люди, которых он знал, были ему неизвестны.

Он не мог бы сказать, кто они такие.

Его детство протекло среди них, но он не ощущал, что принадлежит к их среде. Он жил бок о бок с ними, только и всего.

Теперь они покинули его.

Лохмотья едва прикрывали его тело, у него не было ни денег, ни обуви, в кармане – ни куска хлеба.

Стояла зима. Был вечер. Чтобы добраться до человеческого жилья, надо было пройти несколько лье.

Ребенок не знал, где он.

Он ничего не знал, кроме того, что люди, пришедшие с ним на берег моря, уехали без него.

Он почувствовал себя выброшенным из жизни.

Он почувствовал, что теряет мужество.

Ему было десять лет.

Ребенок был в пустыне, между бездной, откуда поднималась ночь, и бездной, откуда доносился рокот волн.

Он поднял худые ручонки, потянулся и зевнул.

Затем резким движением, как человек, сделавший окончательный выбор, он стряхнул с себя оцепенение и с проворством белки или, быть может, клоуна повернулся спиной к бухте и смело стал карабкаться вверх по скале. Он взобрался по тропинке, сошел с нее и снова на нее вернулся, полный решимости. Он торопился теперь уйти отсюда. Можно было подумать, что у него есть определенное намерение. Между тем он сам не знал, куда идет.

Он спешил без цели; это было бегство от судьбы.

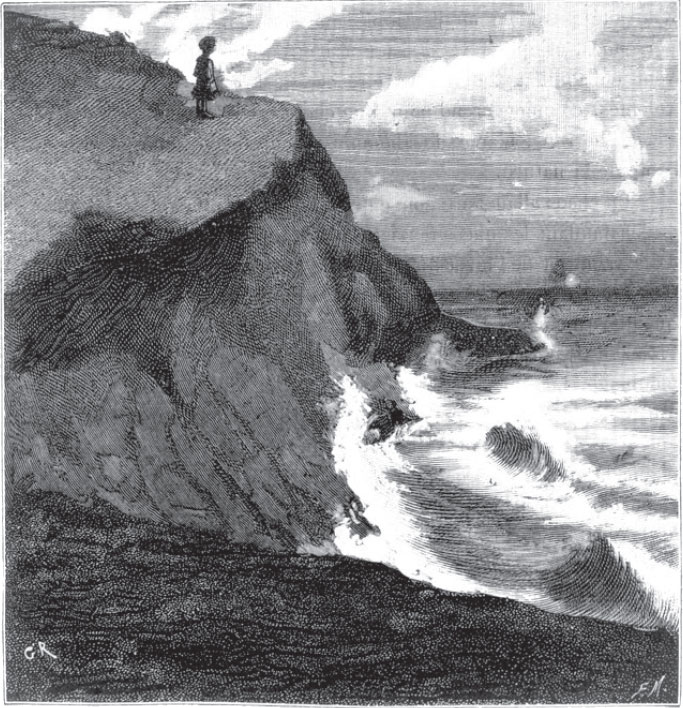

Человеку свойственно подниматься, животному – карабкаться; ребенок и поднимался и карабкался. Портлендские скалы своими отвесными склонами обращены к югу, и на тропинках почти совсем не было снега. Однако сильный мороз превратил этот снег в ледяную пыль, идти было скользко. Но ребенок продолжал идти. Надетая на нем куртка взрослого человека была ему слишком широка и стесняла движения. Он часто натыкался на обледенелые бугры или попадал в расщелины утеса и падал. Иногда он повисал над пропастью, уцепившись за сухую ветку или за выступ скалы. Один раз он ступил на выветрившийся камень; камень внезапно осыпался, увлекая его за собой. Такие обвалы довольно опасны. Несколько секунд ребенок скользил вниз, как черепица по крыше; он скатился до самого края пропасти и спасся только тем, что вовремя ухватился за кустик сухой травы. Он не вскрикнул при виде бездны, как не вскрикнул, увидев, что люди бросили его; он собрался с силами и снова молча стал карабкаться вверх. Склон был очень высок. Ребенку опять пришлось преодолевать такие же препятствия. В темноте пропасть казалась бездонной. Отвесной скале не было конца. Она как будто все отступала, исчезая где-то вверху. По мере того как он поднимался, утес, казалось, вырастал. Продолжая карабкаться, ребенок вглядывался в черную вершину, точно преграда стоявшую между ним и небом. Наконец он достиг ее.

Он прыгнул на площадку. Можно было бы сказать: он ступил на землю, ибо он выбрался из бездны.

Едва он очутился наверху, как его охватила дрожь. Точно острое жало ночи, почувствовал он на своем лице ледяное дыхание зимы. Дул резкий северо-западный ветер. Ребенок плотнее запахнул на груди парусиновую матросскую куртку.

Это была хорошая, плотная одежда. Моряки называют ее «непромокайкой», потому что такая куртка не боится дождя.

Добравшись до верхней площадки, ребенок остановился; он твердо стал босыми ногами на мерзлую почву и огляделся.

Позади него – море, впереди – земля, над головою – небо.

Но небо было беззвездно. Густой туман скрывал от глаз небесный свод.

С вершины утеса он увидел землю и стал всматриваться в даль. Перед ним расстилалось бескрайнее, плоское, обледенелое, покрытое снегом плоскогорье. Кое-где вздрагивали на ветру кустики вереска. Ни следа дороги. Ничего. Не было даже хижины пастуха. Кружились спирали снежной пыли, вихрем уносившейся ввысь. Волнообразная гряда холмов, пропадая в тумане, сливалась с горизонтом. Огромная голая равнина исчезала в белесой мгле. Глубокое безмолвие. Все вокруг казалось беспредельным и молчало, как могила.

Ребенок обернулся к морю.

Море, как и земля, было сплошь белое: земля – от снега, море – от пены. Трудно представить себе что-либо более печальное, чем отсветы, порожденные этой двойной белизной. Световые эффекты ночного пейзажа отличаются порой удивительной четкостью: море казалось стальным, утесы – изваянными из черного дерева.

С высоты, где находился ребенок, Портлендский залив, тускло мерцавший среди полукружия утесов, имел почти тот же вид, что и на географической карте; было нечто фантастическое в этой ночной картине; она напоминала серп луны, кажущийся иногда темнее, чем охватываемый им клочок неба. На всем берегу, от одного мыса до другого, не было ни одного огонька, указывающего на близость очага, ни одного освещенного окна, ни одного человеческого жилища. Густая тьма и на земле и на небе; ни одного светильника внизу, ни одной звезды наверху. Широкая гладь залива внезапно вздымалась волнами. Ветер возмущал и морщил эту водную пелену. В заливе была еще видна уходившая на всех парусах урка.

Теперь это был черный треугольник, скользивший по бледно-свинцовой поверхности.

Вдали, в зловещем полумраке беспредельности, волновалось водное пространство.

«Матутина» быстро убегала. Она уменьшалась с каждой минутой. Нет ничего быстрее исчезновения судна в морской дали. Вскоре на носу урки зажегся фонарь – вероятно, сгущавшаяся вокруг нее темнота побудила кормчего осветить волны. Эта блестящая точка, мерцание которой заметно было издалека, сообщала что-то зловещее высокому и длинному силуэту судна. Оно было похоже на блуждающее по морю привидение в саване, со звездою в руке.

В воздухе чувствовалось приближение бури. Ребенок не отдавал себе в этом отчета, но будь на его месте моряк, он содрогнулся бы. Наступила минута того тревожного предчувствия, когда кажется, будто стихии вот-вот станут живыми существами и на наших глазах произойдет таинственное превращение ветра в ураган. Море разольется в океан, слепые силы природы обретут волю, и то, что мы принимаем за вещь, окажется наделенным душою. Кажется, что все это предстоит увидеть воочию. Вот чем объясняется наш ужас. Душа человека страшится встречи с душою Вселенной.

Еще минута – и все будет объято хаосом. Ветер, разгоняя туман и нагромождая на заднем плане тучи, устанавливал декорации ужасной драмы; действующими лицами этой драмы являются морские волны и зима, а сама драма называется «Снежная буря».

Уже показались предвестники бури – суда, входившие в гавань. Рейд оживился. Из-за мысов то и дело появлялись охваченные тревогой баркасы, спешившие укрыться в бухте. Одни огибали Портленд-Билл, другие – Сент-Олбанс-Хэд. Возвращались парусные суда, бывшие за чертой горизонта. Все искали убежища. На юге сгущался мрак, и тучи, чернее ночи, подступали к морю. Тяжесть нависшей над ними бури сообщала волнам угрюмое спокойствие. В такую погоду судам лучше не покидать гавани. И все же урка снялась с якоря.

Она держала курс на юг. Она уже вышла из залива и находилась в открытом море. Вдруг резкий ветер перешел в шквал, «Матутина», которая была еще хорошо видна, распустила паруса, как будто решившись воспользоваться ураганом. Налетел «норуа», когда-то носивший название «ветра галерников», норд-вест, злобный и яростный ветер. Он сразу с бешеной силой обрушился на урку. Урка, на которую он бросился сбоку, накренилась, но не замедлила хода и продолжала нестись в открытое море. Это было уже не плавание, а настоящее бегство, – видимо, море пугало меньше, чем земля, и боязнь преследования со стороны людей пересиливала страх перед неистовством шторма.

Урка, постепенно уменьшаясь в размерах, стала наконец скрываться за горизонтом; звездочка, передвигавшаяся с нею во мраке, побледнела; судно, все больше и больше сливаясь с окружающей темнотой, исчезло из виду.

На этот раз навсегда.

Ребенок понял это. Он перестал смотреть на море. Его взгляд перекинулся на равнину, на пустоши, на холмы, на расстилавшиеся перед ним пространства, где возможно было увидеть живое существо. Он пошел навстречу неизвестности.