Память и забвение руин

Конрад Деккер, Ливен Кройль

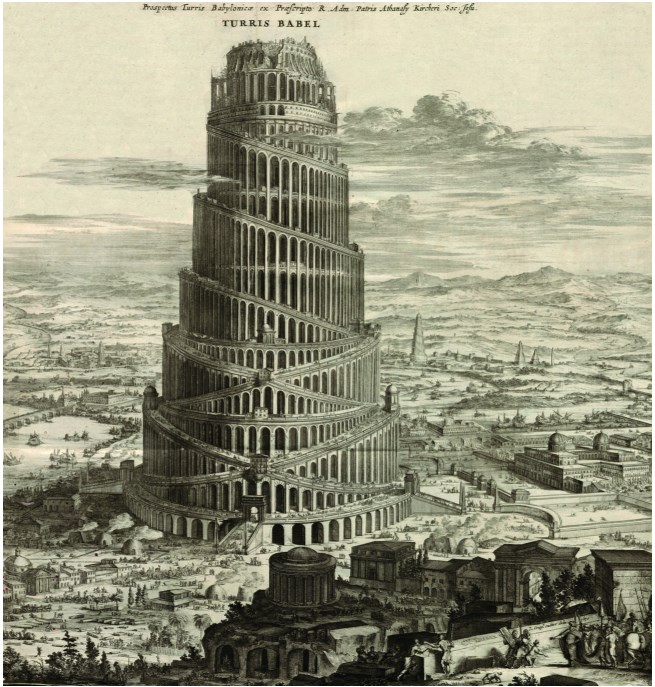

Вавилонская башня

Из книги Athanasius Kircher. Turris Babel. Amstelodami, 1679

Та возвышенная барочная машинерия, о которой писал Вальтер Беньямин в «Происхождении немецкой барочной драмы», уже готова стать второй природой, тем более что существование на грани распада и катастрофы понимается в этой культуре как едва ли не основное свойство мироздания. Только постоянное вмешательство Творца спасает ньютоновскую Вселенную от разрушения. Мир как таковой все время стремится стать руиной.

Но всегда ли руины человеческих построек способны стать частью природы? И можно ли считать, что разрушенный Лондон растворяется в природе?

Единственный вид архитектуры, не просто способный слиться с природой до степени неразличения, но и задуманный как часть (священного) ландшафта, – древнегреческая храмовая архитектура. Этому ее качеству посвящена книга американского историка архитектуры Винсента Скалли «Земля, храм и боги»51. Что же касается построек других стилей и эпох, то они становятся природой лишь в руинированном виде, утратив не только свою целостность, но и практическое значение, и это удостоверяет вся романтическая иконография готических руин от Каспара Давида Фридриха до Уильяма Тернера. Таким образом, можно говорить о равенстве между древностью, природой и сакральным.

Разрушенный Парфенон, перенесший все то, что он перенес, прекрасен – возможно, из‐за того, что нам приходится многое домысливать. В то же время реконструкции Парфенона, показывающие, каким он мог быть в целости и сохранности, нас не удовлетворяют, в самом лучшем случае напоминая сухую и жесткую неогреческую архитектуру XIX века, например творчество Лео фон Кленце, автора петербургского Нового Эрмитажа (1842–1852).

Пока я не в силах объяснить, почему так происходит. Замечу только, что руина, возможно, благодаря своему меланхолическому характеру, всегда эстетически совершенна, что не всегда можно сказать о завершенной постройке.

Алоиз Ригль выдвигает идею о тройственной ценности материальных свидетельств прошлого. Они могут представлять для нас интерес просто как вещи, сделанные когда-то давно, но могут помимо этого обладать мемориальной и/или художественной значимостью.

При этом, говоря о причинах и способах сохранения памятников прошлого, Ригль словно бы мимоходом высказывает чрезвычайно интересное наблюдение о функционировании художественного канона в XIX веке, когда по умолчанию считалось, что исторические стили обладают лишь соотносительной ценностью, поскольку каждый период развития искусства значим не в силу своей оригинальности и непохожести на что-то другое, а благодаря своей причастности к вечному идеалу искусства.

Со времени Ренессанса, – утверждает Ригль, – когда… историческая ценность впервые была признана, вплоть до XIX века считалось, что существует нерушимый канон, объективный художественный идеал на правах абсолютного закона, к которому стремятся все художники, но достичь которого во всей полноте едва ли возможно. Первоначально считалось, что ближе всего к этому канону были художники Античности, в отдельных произведениях даже воплотившие сам идеал. XIX век положил конец этому единоличному господству и наряду с Античностью признал самостоятельное значение почти всех известных художественных периодов; при этом вера в объективный художественный идеал не была поколеблена52.

В другом месте он уточняет свою мысль, хотя все-таки слишком кратко:

Вера в объективный канон… в XIX веке была перенесена некоторым образом на все художественные периоды… Согласно воззрениям XIX века, в каждом стиле искусства присутствует некая часть вечного канона; каждый заслуживает тем самым вечного сохранения его созданий для удовлетворения нашей эстетической потребности…53

(Замечу мимоходом, что эта мысль вызывает в памяти одновременно и представление Отцов Церкви о частицах истины, доступной язычникам, и ренессансную концепцию Prisca theologia, восходящую к сочинениям герметического корпуса54.)

Шотландский философ эпохи Просвещения Генри Хоум, лорд Кеймс (1696–1782), видел в руинах знак неизбежного поражения человека в споре с судьбой, но, говоря об искусственных руинах, предпочитал готические классическим.

Должны ли руины, – спрашивал он, – быть готическими или античными? Я высказываюсь за первые; ибо они олицетворяют торжество времени над силой – мысль меланхолическая, но не лишенная приятности; античные руины говорят скорее о торжестве варварства над цивилизацией – мысль мрачная и рождающая уныние55.

Антикварный дискурс, существующий в ситуации, когда знание извлекается из руин, может навести на мысль о том, что это знание (в силу своей принципиальной неполноты и фрагментарности) само равнозначно руине. Как пишет Патрик Хаттон, историзм XIX века

был основан на предположении, что человечество, когда-то получившее определенный опыт, может вновь его воссоздать. Задача историков, как предполагалось доктриной, в том, чтобы проникнуть в сознание исторических деятелей, каким бы странным и чуждым оно ни было бы. Проникнуть, чтобы понять, что от них требовалось в конкретных обстоятельствах их жизни, и даже почувствовать и пережить те проблемы, которые у них возникали. На самом деле сторонники [историзма] призывали историков воссоздать историческое воображение. Их целью стало стремление воспроизвести мир в памяти так, как он когда-то воспринимался56.

Попытавшись вычленить из этого абзаца определение, можно получить следующую характеристику историзма, сводящуюся к двум положениям:

1. Все исторические эпохи различны (это положение проистекает из романтической философии истории).

2. Они могут быть полностью воссозданы, хотя бы в воображении (это положение по своей сути позитивистское).

Первое из приведенных мной положений влечет за собой ощущение дистанции и ее эстетизацию (что я предлагаю называть меланхолией), второе – чувство отсутствия, точнее, иллюзорности этой дистанции (это стоит именовать ностальгией или каким-то из ее следствий).

Бросающееся в глаза противоречие этих двух положений мыслителей XIX столетия, судя по всему, нисколько не смущало. Если Освальд Шпенглер видел в индивидуальности разных культур препятствие для их понимания, то, например, для Леопольда фон Ранке такой проблемы не существовало вовсе. «Историку следует трактовать каждую личность, действие и эпоху в истории как самоцель; он не должен видеть в них средства для достижения чего-то высшего или ступени в прогрессивном движении к универсальной цели»57, – такими словами современный исследователь передает один из основных принципов методологии Ранке, не замечая, однако, что следование этому принципу возможно лишь тогда, когда сам историк занимает некую метапозицию по отношению к историческому процессу.

Историзм Ранке не историзирует самого себя. Но если мы сделаем попытку найти в XIX веке нечто, ему противоположное, то обнаружим причудливый символический образ, кочевавший из одного викторианского текста в другой, – образ путешественника из Новой Зеландии, обозревающего руины Лондона в некоем отдаленном, но возможном будущем.

По словам Майкла Брайта, этот любознательный новозеландец происходил

из комментариев Маколея к «Истории папства» Ранке, опубликованных в 1840 году в Edinburgh Review, где говорилось, что католическая церковь может дожить до того часа, когда «некий путешественник, прибывший из Новой Зеландии, остановится среди безмолвия, чтобы, забравшись на одну из разрушенных арок Лондонского моста, зарисовать руины собора св. Павла». Несмотря на то, что Маколей мог позаимствовать этот образ из письма, написанного Хорасом Уолполом сэру Хорасу Манну в 1774 году, в дальнейшем его приписали самому Маколею и стали использовать как символ конца английской цивилизации. Гюстав Доре изобразил этого новозеландца на одной из гравюр своего альбома «Лондон. Паломничество» (1872), а Энтони Троллоп дал название «Новозеландец» книге, написанной им в 1855–1856 годах, хотя и не увидевшей света до 1972‐го58.

В этом ярком образе, позаимствованном позитивистом Томасом Бабингтоном Маколеем у ироничного аристократа георгианской эпохи, можно увидеть как обычное memento, так и намек на равноправие разных традиций и культур.

Эстет, коллекционер и писатель Хорас Уолпол (1717–1797)59 достоин отдельного разговора, начинать который здесь было бы неуместно, однако его письмо к дипломату Хорасу Манну стоит процитировать.

Новый Августов век, – писал Уолпол, – начнется на другой стороне Атлантики. Возможно, в Бостоне будет свой Фукидид и Ксенофонт – в Нью-Йорке, а также, со временем, новый Вергилий в Мексике и новый Ньютон в Перу. В конце концов некий любознательный путешественник из Лимы посетит Англию и опишет руины собора св. Павла, подобно описаниям Баальбека и Пальмиры; впрочем, не изрекаю ли я пророчества в противоположность своей осмотрительности, и не создаю ли, подобно Руссо, гороскопы империй? Да; так что вернусь, пожалуй, к своим мечтаниям60.

Охотник из сонета Хораса Смита, приведенного в начале этой главы, – вполне архаичный персонаж. Сам по себе разрушенный Лондон его не интересует; в лучшем случае он может задуматься о крушении могучих царств и недолговечности мирской славы. Текст Уолпола также начинается во вполне средневековом духе, но изображенный им путешественник, позаимствованный впоследствии Маколеем, изучает руины – то есть это фигура, принадлежащая модерному, историческому сознанию. Мы также вправе предположить, что покинутый Лондон оказывается для него не просто предметом отстраненного исследования, как египетские памятники для Денона, но и символом великого и, главное, живого прошлого, как римские руины для деятелей Ренессанса.

Все же, несмотря на всю свою симпатию к Древнему Риму, гуманисты не пытались восстановить руины античных построек до состояния целостности – так, как это практиковалось в XIX веке с памятниками Средних веков, и так, как они сами поступали с античными статуями. Сергей Ситар пишет, что Эжен Эмманюэль Виолле-ле-Дюк возрождал традицию, движимый теми же побуждениями, что и Альберти задолго до него. Как Альберти, так и Виолле, по словам Ситара,

отталкиваются от острого переживания этического и (затем) политического кризиса текущей эпохи, обнаруживая при этом опору или проблеск надежды в полузабытых памятниках отдаленной во времени, но все же собственной, «родовой» культуры61.

Только почему-то неоготическая традиция несла в себе нотку ностальгии, требовавшей достройки руин, а в ренессансно-классицистической ничего подобного не было (возможно, потому что сама ностальгия, как полагает Жан Старобинский, стала известна намного позже62).

То, что понималось под реставрацией почти до конца XIX века, мы можем назвать разве что искажением средневековых построек произвольными нововведениями. Реставраторы той поры не пытались воссоздать прошлое, они его изобретали ретроактивным образом. Работы Виолле-ле-Дюка в соборе Парижской Богоматери, в Каркассоне и Пьерфоне не просто широко известны, но и успели сделаться примером того, как нельзя обращаться с памятниками архитектуры. Тем не менее Виолле можно считать едва ли не завершителем этой традиции. За три поколения до него английский архитектор Джеймс Уайетт (1746–1813) столь же радикально вмешался в облик готического собора в городе Солсбери. Уайетт, известный в среде антиквариев как «разрушитель», был так же последователен в своем отношении к готике, как и Виолле, хотя и в ином ключе: он приспосабливал ее к проторомантическим вкусам своих современников. Решительно демонтируя средневековые витражи и убирая алтарные преграды, он получал эффектные пустые интерьеры, залитые светом и поражавшие воображение зрителей своими размерами. По утверждению Майкла Льюиса,

Уайетт, художник с воображением редкой силы, знал то, что не было известно благочестивым антиквариям: что важнейший аспект готики – ее возвышенные (sublime) и ошеломляющие перспективы, а вовсе не набор орнаментов и башенок63.

Поэтому, продолжу я уже от своего имени, архитектор и делал то, что он делал: реконструируя средневековые постройки, Уайетт убирал все мелкое и сомасштабное человеку, оставляя лишь то, что человеку несоразмерно, то есть колоссальные скелеты готических соборов. Неудивительно, что такое видение готики оказалось созвучным мизантропу и фантазеру, желавшему иметь в своем распоряжении идеальный замок байронического героя.

Уильям Бекфорд (1760–1844), богатый коллекционер и писатель-дилетант, известный прежде всего как автор ориентально-романтической повести «Ватек», воплотил в жизнь литературные представления о страшной, чудесной и удивительной готике, с помощью Уайетта построив в своем поместье театрализованный романтический замок, Фонтхилльское аббатство, размеры которого (особенно 90‐метровая центральная башня) поражали воображение современников. Хотя этот романтический аналог Вавилонской башни и был завершен, он все-таки воспроизвел ее судьбу (также в романтическом варианте).

Джеймс Уайетт

Фонтхилльское аббатство. 1796–1813

Из книги John Rutter. Delineations of Fonthill and its Abbey. London, 1823

Внешний вид здания и его интерьеры могли бы служить иллюстрацией к неоднократно упоминавшемуся здесь трактату Берка: так, все описания и изображения подчеркивают скорее количественные аспекты – огромность башни аббатства, высоту сводов центрального зала и так далее64. Автор одного из многочисленных «Описаний Фонтхилла», появившихся уже после того, как живший отшельником Бекфорд продал свое поместье и все желающие получили туда доступ, специально останавливается на впечатлении, производимом объемом интерьеров и рассчитанными световыми эффектами65. Во втором издании книги66 появляются широко известные иллюстрации: так, главный фасад аббатства изображен практически против света, на фоне тревожно клубящихся облаков, а размеры вестибюля подчеркнуты крошечными человеческими фигурками, уходящими куда-то по гигантской лестнице. Сама судьба этой постройки также вызывает описанное Берком чувство «восторженного ужаса»: центральная башня, возводившаяся в большой спешке, дважды рушилась во время строительства, а 21 декабря 1825 года, когда Бекфорд был уже далеко (он провел последние годы в поместье недалеко от Бата, где построил еще одну башню, правда, сравнительно скромных размеров – всего лишь 47 метров в высоту), она рухнула окончательно, и это повлекло за собой уничтожение большей части комплекса аббатства. Все, что осталось от этого удивительного сооружения, – небольшой фрагмент бокового крыла, по которому совершенно невозможно вообразить безумное величие первоначального замысла. Интересно, дает ли история Фонтхилльского аббатства повод считать, что некоторые вещи не должны сохраняться в своем физическом облике и им лучше существовать в виде воспоминания, мечты или сказки, пусть даже эта сказка страшная?

К сказанному стоит еще добавить, что Бекфорд первоначально собирался построить обитаемую руину, но отказался от этой идеи. Точно так же и его творение, разрушившись, не сумело сделаться эффектной руиной и почти полностью исчезло с лица земли, не только повторив судьбу Вавилонской башни, но и предвосхитив участь разрушенных башен Всемирного торгового центра, от которых, как известно, не осталось руин67.

Руин, однако, не осталось и от Вавилонской башни68. Несмотря на это, она представляет собой предельный в своей выразительности образ, совмещающий в себе постройку и руину, пусть даже воображаемую. Согласно Роуз Маколей, одна из культурных функций руин – служить напоминанием о великолепном прошлом (она посвящает этому одну из глав своего «Удовольствия от руин»69). И что, как не Вавилонская башня, может быть таким воспоминанием – пускай даже отчасти вымышленным – о символической истории из прошлого, в которой можно видеть как вдохновляющую некоторых утопию мощи и единства, так и поучительный рассказ о бесславном крушении этой утопии?

III. Железная дорога и абстракция

XIX век стеснялся своей революционности. Вплоть до самого недавнего времени архитектуру середины и второй половины XIX века было принято ругать за непоследовательность эстетических решений. Историки архитектуры, стоявшие на позициях победившего модернизма, утверждали, что стремление маскировать или хотя бы декорировать металлические конструкции, проявившееся даже в таких новаторских сооружениях, как Хрустальный дворец и Эйфелева башня, происходит от недостаточной смелости архитекторов, мешавшей им принять новые жизненные реалии (что плавно переносит упрек – как и весь разговор в целом – из эстетической плоскости в этическую).

Самой же благодатной мишенью для подобной критики становились железнодорожные вокзалы второй половины XIX столетия, такие как Николаевский (1844–1851) и Балтийский (1855–1858) в Петербурге или парижский вокзал Монпарнас (1848). Подобные здания четко разделены на две зоны, решенные в совершенно разном ключе: в то время как со стороны железнодорожных путей находятся стальные дебаркадеры, в город вокзал выходит строгим фасадом, выдержанным в привычных историзирующих формах.

Недовольство подобными решениями (а они типичны для архитектуры исторических вокзалов) имеет в своей основе некоторые предпосылки, как правило не формулирующиеся эксплицитно. Во-первых, считается, что наиболее радикальные художественные жесты должны быть наиболее совершенными эстетически (там же, где этого нет, начинаются упреки в робости и непоследовательности). Во-вторых, как ни странно, техника в таком рассуждении оказывается более значительным формо- и смыслообразующим началом, нежели городская среда. И в-третьих, первостепенная задача архитектурного сооружения (тем более – сооружения, претендующего на значимость с точки зрения эстетики ХX века) – демонстрировать свою конструктивную основу.

Можно надеяться, что само существование постмодернистского дискурса, применимость которого к архитектуре убедительно показал еще Умберто Эко (в «Отсутствующей структуре»70), позволяет нам подвергнуть эти положения если не критическому анализу, то хотя бы сомнению. С точки зрения архитектурной семиотики вписанность вокзала в его архитектурное окружение (где он исполняет роль значимого, но не чужеродного элемента) оказывается важнее демонстрации публике стальных перекрытий большого пролета: город – это, знаете ли, не ВДНХ. Тем более что подобное разделение вокзальных построек на «техническую» и «культурную» части ясно демонстрирует символическое значение техники в культуре XIX века.

О нем я и попробую порассуждать.

Лондонский Хрустальный дворец был построен в 1851 году. Филиппо Маринетти объявил гоночный автомобиль столь же прекрасным, как Ника Самофракийская (если не более), только в 1909‐м. И, как легко можно убедиться, до начала ХX века никакого футуризма не было. В понятийной системе апологетов модернизма, ярчайшим примером которых может служить Зигфрид Гидион, автор книги «Пространство, время, архитектура», это значило, что архитектура XIX века преступно упустила те возможности обновления, которые перед ней открывала техника. С моей точки зрения, эта ситуация говорит о другом, а обвинять авторов оксфордского Музея естественной истории (1855–1860) или лондонского вокзала Сент-Панкрас (1868) в робости и непоследовательности означает расписываться в непонимании специфики XIX столетия.

На мой взгляд, столь последовательная тенденция оформлять металлические фермы и балки архитектурными деталями, взятыми из привычного арсенала исторических стилей, означает желание архитекторов цивилизовать техносферу, включить непривычные индустриальные формы в единую линию культурной преемственности. Из этой преемственности нужно было устранить все разрывы: в отличие от идеологов ХX века, искавших и находивших локальные революции едва ли не на пустом месте, эстетические установки XIX столетия требовали маскировать подлинную революционность стекла и металла или, по крайней мере, выносить ее куда-то за пределы обыденной жизни.

Стеклянно-металлическая архитектура XIX века создавалась, как правило, для выставок (исключения есть, но их можно пересчитать буквально по пальцам одной руки). Она была не только театральной по своим приемам, но, как и театр, представляла собой гетеротопию – специальное выделенное пространство, несущее особые смыслы. И, подобно декорациям для театральной постановки, эта архитектура существовала ограниченное время, исчезая затем в неизвестном направлении.

Важно отметить еще одно обстоятельство: революционные технические устройства XIX века находились преимущественно в коллективной собственности или в коллективном пользовании. Об этом пишет Райнер Бэнем в книге «Теория и дизайн в Первом машинном веке» (1960)71, пытаясь связать появление футуризма с элитарным для 1900‐х годов опытом управления собственным автомобилем.

Культурологическая концепция Бэнема в самом кратком изложении сводится к следующему. Если «второй машинный век», начавшийся вскоре после Второй мировой войны, характеризовался широким распространением бытовых механических (в частности, электрических) устройств и общей демократизацией техники, то в начале ХX века все было иначе. По словам Бэнема,

автомобиль, символическая для Первого машинного века машина, был [в то время] достоянием элиты, а не масс. Он был чем-то большим, чем просто символ власти; для большей части элиты он означал безрассудное влечение к новому виду власти72.

Здесь, конечно, можно вспомнить приключения героя фильма Фрица Ланга «Метрополис» (1927), спускающегося из рая богачей в индустриальный ад, чтобы управлять вышеупомянутой энергией, но такие ассоциации преждевременны: Бенэм пишет о самом начале ХX века. Пока что можно обратить внимание на то, что слово élite повторяется в каждой из фраз процитированного мной пассажа.

Однако продолжим.

Железные дороги, подчиняющиеся единому для всех расписанию, объединяли представителей разных общественных слоев. В этом отношении очень характерно стихотворение Альфреда Теннисона «Леди Годива» (1840), начинающееся словами:

I waited for the train at Coventry;I hung with grooms and porters on the bridge…Я в Ковентри ждал поезда, толкаясьВ толпе народа по мосту…(Пер. И. А. Бунина).Появившиеся же впоследствии автомобили стали знаком принадлежности к избранному обществу – и из этого чувства аристократической избранности можно вывести весь итальянский футуризм.

В начале «Первого манифеста футуризма» Маринетти описывает свой автомобиль как хищное, но вместе с тем послушное животное:

Мы приближаемся к трем фыркающим машинам, чтобы поласкать их грудь. Я растянулся на своей, как труп в гробу, но внезапно отпрянул от маховика – ножа гильотины – грозившего моему желудку. […] Эти терпеливые и кропотливые души высоко поднимали громадные железные сети, стараясь выловить мой автомобиль, напоминавший огромную, увязшую в грязи акулу. […] Ее считали мертвой, мою добрую акулу, но я воскресил ее одним ласковым прикосновением к ее всемогущей спине, и вот она поплыла полным ходом на своих плавниках73.

Связь смерти и скорости, то есть техники и смерти, в этом тексте очевидна и многократно обсуждалась (я даже позволил себе выпустить пассаж, где автор прямо описывает антропоморфную и ласковую Смерть).

Интереснее другое. Двуязычный Маринетти, вне всякого сомнения, читал Жюля Верна, поэтому было бы любопытно поискать параллели этому описанию автомобильной поездки в тех романах французского фантаста, где речь идет о транспортных средствах, расширяющих человеческие возможности до невероятных пределов: так, например, в начале «Двадцати тысяч лье под водой» (1870) подводная лодка капитана Немо изображается как неизвестное науке морское чудовище.

В любом случае, как напоминает нам Бэнем,

с пришествием автомобиля поэт, художник, интеллектуал перестал быть только пассивным реципиентом технологического опыта (technological experience), но получил возможность создавать его для себя74.

Если же вести речь именно о пассивной рецепции этого опыта, нельзя не отметить явного желания культуры второй половины XIX века держать все чудеса технологии подальше от семейного очага. Тем не менее, насколько мне известно, никто не обращал внимания на то, что лицо и изнанка традиционного вокзала обозначают важный пространственный переход: из места, где техники нет, туда, где она есть. Железные дороги стали привычным явлением задолго до того, как в городах появились механические транспортные средства. Но город второй половины XIX века оставался городом, лишенным техники (лондонское метро – знаменательное исключение). Паровозы, как и пароходы, принципиально находились за пределами городской среды, то есть крупные технические устройства, как предполагалось, должны были существовать в некоем диком поле, вне культуры и истории, среди зверей и всякой природы (к которой они волей-неволей и приравнивались75). Здесь еще стоит указать на забавную хронологическую параллель: городские электрические трамваи появляются практически одновременно с началом промышленного производства автомобилей, в 1890‐е годы.