Капитан Темпеста. Дамасский Лев. Дочери фараонов

Венецианцы, словенцы и жители города, державшие оборону вместе с ними, бежали по узким улочкам в надежде спрятаться в развалинах домов, в погребах, казематах и церквях, сея панику среди обитателей:

– Спасайся кто может! Турки! Турки!

Услышав эти крики, возвещавшие о падении неприступной крепости, солдаты, которые еще сражались на стенах, опасаясь попасть в окружение, покидали позиции и опрометью бросались вниз, в город.

И тем не менее повсюду – на площадях, под прикрытием разрушенных домов, в тесных переулках – венецианцы еще пытались оказывать сопротивление. Они старались не подпустить турок к старой церкви, выстроенной в честь покровителя Венецианской республики, и предотвратить уничтожение женщин и детей, укрывшихся за мощными стенами нефов и с покорностью ожидавших, когда сабли неверных завершат свое кровавое дело.

Измученные, обессиленные, почти все с тяжелыми ранениями, доблестные сыны Царицы Адриатики все еще заставляли врага дорого платить за победу.

Понимая, что побеждены, они с отчаянием обреченных атаковали вражеские колонны, круша подряд и янычар, и албанцев, и арабов, и отряды наемников.

Но, на их беду, в город сквозь бреши в бастионе Сан-Марко уже ворвалась кавалерия и бешеным галопом неслась по улицам, сметая на своем пути всех, кто пытался сопротивляться.

Двенадцать кавалерийских полков, набранных из арабов, атаковали очертя голову, беспощадно рубя саблями направо и налево. И никакой отборный и обстрелянный отряд не смог бы их удержать.

В четыре часа утра, когда начало светать и облако черного дыма понемногу рассеялось, янычары, поддержанные кавалерией, сломили последнее сопротивление защитников. Они врывались во все уцелевшие дома и жестоко рубили головы всем, кого обнаруживали внутри. И вскоре оказались перед церковью Святого Марка.

На верхней ступеньке храма, держась очень прямо и гордо опираясь на шпагу, по которой стекала вражеская кровь, стоял в окружении горстки уцелевших воинов доблестный Бальоне.

Шлема на нем не было, окровавленная кольчуга свисала лохмотьями, но ни одна морщина не прорезала высокого лба венецианского полководца, а взгляд его был спокоен и ясен.

Янычары, сразу же его узнав, остановились и умолкли.

Небывалое спокойствие этого героя, который столько месяцев не подпускал к городу огромное войско, собранное султанами Византии, и который своим доблестным мечом отправил в рай пророка более двадцати тысяч воинов Полумесяца, казалось, сразу обуздало этих диких зверей, жаждавших человеческой крови.

Паша, в шлеме, украшенном тремя зелеными перьями и с широкой саблей в руке, бесцеремонно пробирался сквозь ряды янычар на гарцующем коне. Ему не терпелось покончить с этой группой гяуров.

– Подставляйте свои головы под сабли моих людей! – крикнул он. – Вы побеждены!

Венецианский полководец лишь скривился в гневной усмешке, и в его глазах сверкнул огонь.

– Убивай, если тебе так не терпится! – ответил он, отбросив шпагу. – Только имей в виду, Лев Святого Марка не погиб вместе с Фамагустой и настанет день, когда его рычание услышат за стенами старой Византии.

Потом, протянув руку к распахнутым дверям церкви, продолжил:

– Там находятся женщины и дети, и вы собираетесь их убить. Они не окажут никакого сопротивления, давайте, бесчестите себя и славу воинов Востока, если хотите. История вас рассудит.

Паша молчал. Гордые слова венецианского полководца поразили его в самое сердце, и он не знал, что ответить.

В этот момент взвизгнули трубы и раскатилась барабанная дробь. Ряды янычар с шумом расступились и прижались к стенам домов.

Приближался великий визирь в сопровождении своих офицеров и охраны из албанцев.

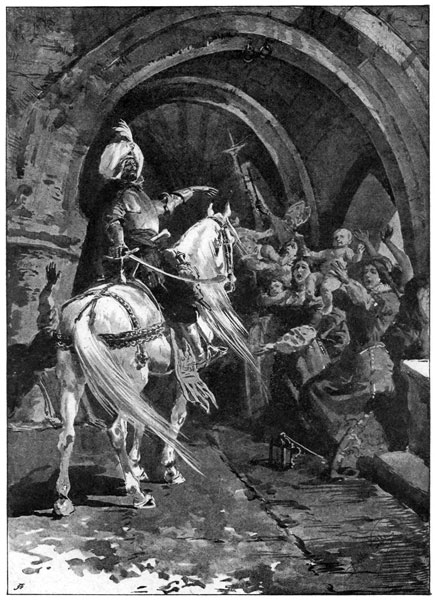

Он въехал на площадь, прямо и надменно держась на великолепном скакуне в богато украшенной сбруе, с поднятым забралом и с обнаженной саблей в руке. Брови его были нахмурены, в живых черных глазах горел жестокий огонь. Он проехал сквозь ряды янычар, даже взглядом не удостоив этих храбрецов, что тысячами и тысячами жертвовали собой, чтобы отдать ему прямо в руки Фамагусту. Потом приказал охране, повернувшись к группе венецианцев:

– Арестуйте побежденных!

Пока его приказ немедленно выполняли, причем венецианцы не оказывали никакого сопротивления, он, не слезая с коня, преодолел три ступеньки и въехал в центральный неф церкви, надменно уперев в бедро левую руку.

Верховный главнокомандующий мусульман опустил саблю, поднятую, чтобы дать знак к началу убийства…

Женщины, сбившиеся в кучу возле алтаря, на коленях, прижимая к себе детей, вскрикнули от ужаса. Старый священник, может быть единственный оставшийся в живых, поднял крест, словно желая тронуть сердце жестокого представителя византийского султана. Настал торжественный и страшный миг. Достаточно было одного знака, чтобы янычары, уже стоявшие в открытых дверях, набросились на несчастных и изрубили их ударами ятаганов и сабель.

Великий визирь молчал, глядя на крест, который высоко держал священник. Женщины рыдали, кричали дети, а янычары у стены роптали, в нетерпении ожидая сигнала начать резню.

И вдруг все матери как одна, словно их внезапно посетило божественное вдохновение, подняли на руки детей и, показывая их великому визирю, закричали с плачем:

– Спаси наших детей! Они ни в чем не виноваты!

Верховный главнокомандующий мусульман опустил саблю, поднятую, чтобы дать знак к началу убийства, и, повернувшись к своим воинам, громко крикнул:

– Все эти женщины принадлежат султану! Горе тому, кто их тронет!

Это было помилование!

7

В каземате

Когда Эль-Кадур увидел, что Фамагуста сдалась и на улицах города после бегства словенцев и спешного отступления венецианцев больше никто даже не пытается оказать сопротивление, он бегом ринулся по окружной дороге к башне Брагола, чтобы скрыться в каземате, где было безопаснее, чем в любом другом месте. С этой стороны турки тоже начали штурмовать стены, жестоко расправляясь с последними защитниками. У тех уже не осталось сил, чтобы сталкивать вниз лестницы, которые сотнями и сотнями приставляли к стенам враги.

Прежде чем албанцы успели спуститься по внутренним эскарпам и войти в город, как только что сделали янычары, араб, ловкий и проворный, как антилопа его родных пустынь, добежал до узкого лаза, бросился внутрь и забаррикадировал вход огромными валунами, чтобы снаружи не было видно света от факела, все еще горевшего внутри.

Первым делом он посмотрел на свою госпожу.

Юная герцогиня лежала на матрасе в сильном бреду. Она размахивала руками, словно отгоняя врагов. Наверное, ей казалось, что в руке у нее меч и она отбивается от турок. С уст ее время от времени слетали бессвязные фразы:

– Туда… Чуть отдайте назад… вот они, лезут… тигры аравийские… вспомните Никозию… сколько крови… какие муки… вот он, Мустафа… Огонь по Мустафе… Л’Юссьер… ночь в Венеции… черная гондола… по лагуне… сладостная ночь… над Салюте светит луна… Купола Сан-Марко… колдовская Сирена… как в Неаполитанском заливе… Что там за шум, у меня от него мозг переворачивается… Ах! Я их вижу… лезут… их ведет Дамасский Лев… убивают!

Из груди герцогини вырвался крик, и невыразимая тоска исказила ее прекрасное лицо.

Она рывком села, опираясь на руки и оглядываясь вокруг невидящими, расширенными от ужаса глазами, потом снова упала на свое жесткое ложе, и глаза ее закрылись. Приступ бреда вдруг сменился неожиданным покоем. Дыхание стало ровным, лицо разгладилось, а на губах появилась улыбка. Она погрузилась в глубокий сон.

Сидя на обломке скалы возле факела, который то и дело отбрасывал кровавые отсветы на черные сырые стены каземата, араб глядел на нее, обхватив руками голову и упершись локтями в колени.

Время от времени он глубоко вздыхал, и его взгляд, оторвавшись от лица герцогини, устремлялся в пустоту, словно искал какое-то далекое видение.

В глазах бедного раба вспыхнул странный огонек, а лоб, не знавший пока морщин, нахмурился. Из глаз его выкатились две слезы и по смуглым щекам стекли до самого подбородка.

– Столько лет прошло… Светлый простор, песчаные дюны, шатры хищного племени, которое ребенком похитило меня у матери, верблюды, скачущие по бесконечной пустыне… Все это позабыто. Но в моем позолоченном рабстве я все еще вижу перед собой мою нежную Лаглан, – шептал он. – Бедная девочка, тебя тоже похитили, и кто знает, в каком краю злополучной Аравии ты теперь оказалась! У тебя были черные глаза, как у моей хозяйки, нежное лицо и такие же красивые губы… Я засыпал счастливым, когда ты играла на миримбе[5], и забывал жестокие побои хозяина. Я снова вижу, как ты приносишь воду бедному рабу, избитому бичом до полусмерти. Я вижу, как ты бежишь по песку, вся в брызгах морской воды, а потом отдыхаешь в тени пальмы, счастливыми глазами глядя на меня! Ты исчезла, может быть, ты умрешь там, на берегу Красного моря, которое шепотом своих вечных волн радовалось нашему чувству и нашим надеждам на будущее. А в моем сердце появилась другая женщина, роковая, не такая, как ты. Я помню твои черные глаза, в которые я смотрел по вечерам, когда солнце садилось и верблюды возвращались с пастбища. У этой женщины белая кожа, а у меня черная, и она не рабыня, как ты. Но разве я не человек? Разве я не родился свободным? Разве мой отец не был великим воином Амардзуки?

Он встал, изо всех сил сжав руками голову и откинув назад широкий плащ, а потом снова сел, вернее, опустился на камень, словно силы вдруг покинули его.

Эль-Кадур плакал, и слезы катились по его темному лицу.

– Я раб, – хрипло прошептал он. – Верный пес моей госпожи, и только смерть сделает меня счастливым. Уж пусть лучше пуля или сабля моих бывших собратьев по религии разорвут мое сердце… и вся тоска, все мучения презренного раба разом окончатся…

Он резко вскочил и, словно приняв отчаянное решение, бросился к выходу и начал отодвигать валуны.

– Да, – бормотал он почти с яростью. – Пойду найду Мустафу и скажу ему, что я хоть и араб, и кожа у меня черная, но верю я в Крест, а не в Полумесяц и много раз предавал турок. Пусть он отрубит мне голову. И часа не пройдет, как я тоже засну вечным сном, как заснули тысячи славных воинов, и все будет кончено.

Его остановил слабый стон, слетевший с губ герцогини. Он вздрогнул и обернулся, поведя рукой по пылающему лбу.

Факел угасал, и дрожащий отблеск пламени отражался на прекрасном бледном лице герцогини.

Каземат погружался в темноту, у него не оставалось больше никакой связи с внешним миром. Араб словно очнулся.

– Что за безумие на меня нашло, зачем я кинулся искать смерти? А моя госпожа? Какая же я скотина, если собрался оставить ее здесь одну, раненую, без всякой помощи… Ведь я ее раб, ее верный Эль-Кадур! Да я просто жалкий безумец!

Он на цыпочках подошел к герцогине. Она все еще спала. Длинные черные волосы рассыпались вокруг белого, как мрамор, лица, стиснутые руки, казалось, еще сжимают славный меч Капитана Темпесты и кинжал.

Дыхание ее стало ровнее, но мозг, видимо, тревожили какие-то сны, потому что на лоб ее будто набегало облако, а губы кривились и подергивались.

Вдруг с ее уст сорвалось имя:

– Эль-Кадур… мой верный друг… спаси меня…

В глубоких темных глазах сына Аравийской пустыни вспыхнул огонь безмерной радости.

– Она видит меня во сне, – прошептал он, подавив рыдание. – Она просит ее спасти! А я собрался ее бросить здесь умирать! О, моя госпожа! Ваш раб умрет, но вырвет вас из лап всех опасностей, что вас подстерегают.

Однако этот взрыв радости был краток, потому что с уст герцогини сорвалось другое имя:

– Л’Юссьер… где же ты… когда я вновь тебя увижу?

Из груди араба снова вырвалось рыдание.

– Она думает о нем, – сказал он, но в голосе его не было ни злобы, ни обиды. – Она его любит… Он ведь не раб… Нет, я сошел с ума…

Он подошел к входу и привалил на место валуны, зажег еще один факел, поскольку в каземате их было много, потом уселся возле герцогини и снова обхватил руками голову.

Казалось, он больше ничего не слышал: ни грохота последних канонад, доносившегося с башен, еще не взятых врагом, ни победных воплей турок, ворвавшихся на бастионы.

Что ему теперь падение Фамагусты, что ему начало великой резни, если его госпожа подвергалась стольким опасностям?

Он пристально и рассеянно глядел перед собой, и кто знает, какие видения вставали перед ним… Может, ему вспоминалось детство, когда он скакал на резвом верблюде по сияющим просторам Аравийской пустыни и не был рабом. А может, он заново переживал ту страшную ночь, когда люди враждебного племени под покровом темноты напали на шатер его отца и, перерезав стражу, грубо схватили мальчика и умчали на боевом скакуне, чтобы превратить сына могущественного вождя в жалкого раба.

А может быть, он думал о маленькой Лаглан, подруге по несчастью и рабству, заставившей впервые забиться его сердце. Теперь же его буйная восточная фантазия придавала ей сходство с теперешней хозяйкой, герцогиней д’Эболи. Наверное, все дело было в цвете кожи…

Проходили часы, а Эль-Кадур не шевелился. Девушка, которая наконец перестала бредить, спокойно спала.

Прошло уже много времени, больше не было слышно ни криков, ни грохота пушек, раздавались только единичные выстрелы из аркебуз, а за ними – короткие яростные крики, но все быстро стихало.

– Бей гяура! Ату его! Ату! – Наверное, этот гяур был какой-нибудь бедняга-горожанин или венецианский солдат, спрятавшийся среди развалин домов. Его, конечно, как бешеную собаку, безжалостно расстреляют из мушкетов янычары Мустафы, которые не утолили еще жажду крови, хотя резня уже началась.

Вдруг снова раздался слабый стон, который отвлек Эль-Кадура от его мыслей и вывел из неподвижности.

Араб встал и подошел к юной герцогине. Она приоткрыла глаза и попыталась подняться.

– Это ты, мой верный Эль-Кадур? – спросила она слабым голосом и попыталась улыбнуться.

– Я уже давно дежурю возле тебя, госпожа, – ответил араб. – Не вставай, в этом нет нужды. Пока что нам не угрожает никакая опасность. Как ты себя чувствуешь?

– Сильная слабость, Эль-Кадур, – со вздохом сказала герцогиня. – И кто знает, когда я снова смогу взять в руки меч.

– Сейчас он тебе вряд ли пригодится.

– Значит, все кончено? – спросила она, и ее прекрасное лицо исказила боль.

– Все кончено.

– А жители города?

– Скорее всего, перебиты, как уже было в Никозии. Мустафа не прощает тех, кто столько месяцев с таким мужеством не подпускал его к городу. Он не воин, он тигр, синьора.

– А что сталось с командирами?

– Этого я сказать не могу.

– Неужели и они все убиты?

Ничего не ответив, араб опустил голову.

– Скажи, Эль-Кадур, – настаивала герцогиня. – Неужели Мустафа разделался с Бальоне, Брагадино, Тьеполо, Спилотто и другими?

– Сомневаюсь, чтобы он их помиловал, синьора.

– А ты не можешь это как-нибудь узнать? С твоим цветом кожи и в той одежде, что ты носишь, ты можешь свободно передвигаться по Фамагусте.

– Я не решусь выйти средь бела дня, чтобы не навлечь на тебя неминуемую смерть. Могут заметить, как я отодвигаю камни от входа, и заподозрить, что тут спрятано какое-нибудь сокровище. Тогда они меня точно заставят их сюда впустить. Подождем до вечера, синьора. С турками осторожность никогда не помешает.

– А мой лейтенант? Ты своими глазами видел, как его убили?

– Когда я уходил с бастиона Сан-Марко, он был еще жив, и я сказал ему, что ты в безопасности, в этом каземате.

– Значит, есть надежда, что он придет сюда к нам.

– Если ему удастся уйти от турецких сабель, – ответил Эль-Кадур. – Можно, я осмотрю твою рану? В моей стране умеют лечить гораздо лучше, чем где бы то ни было.

– Не надо, Эль-Кадур. Она сама заживет. А слабость у меня от потери крови. Дай мне попить, меня замучила жажда.

– Я не смогу дать тебе ни капли воды. Здесь есть только кувшины, наполненные кипрским вином и оливками.

– Дай хотя бы вина.

Араб встал, поднял тяжелую каменную крышку с огромного глиняного кувшина, а лучше сказать, сосуда, похожего на глиняный кувшин, какие использовали на Востоке, достал кожаную флягу, зачерпнул вина и протянул его девушке. Она мигом осушила его.

– Вино поможет справиться с лихорадкой, – сказал араб. – Оно гораздо полезнее гнилой воды из городских колодцев.

Выпив вина, герцогиня снова улеглась, положив ладонь под голову, а араб тем временем пристраивал факел в том углу, где не было щелей, чтобы никто не заметил с улицы свет.

– Что же с нами будет, Эль-Кадур? – спросила герцогиня после нескольких минут молчания. – Как ты думаешь, нам удастся незамеченными выйти из Фамагусты и отправиться на поиски Л’Юссьера?

Араб вздрогнул, потом угрюмо сказал:

– Оставь пока мысли о виконте, госпожа, давай лучше подумаем, как спастись.

– Я ведь только спросила, сможем ли мы?

– Может, и сможем, с помощью одного человека. Он единственный из тысяч и тысяч турок, у кого благородное и рыцарское сердце.

Герцогиня пристально на него посмотрела:

– Кто же он?

– Дамасский Лев.

– Мулей-эль-Кадель?

– Да, госпожа.

– Тот самый, кого я победила?

– Но ты даровала ему жизнь, а ведь могла убить, и никто, даже турки, ничего бы не сказал. Он единственный, кто упрекал великого визиря за кровожадность в отношении христиан.

– Знал бы он, что его выбила из седла и ранила женщина…

– Это только лишний повод тобой восхищаться, синьора.

– И что ты хочешь предпринять?

– Явиться к Дамасскому Льву и объяснить ему, в какое положение мы попали. Я уверен, что этот сильный и честный воин тебя не выдаст, к тому же… кто знает, а вдруг он сможет дать какую-нибудь ценную информацию о том, где содержат виконта.

– Ты надеешься на такое великодушие турка?

– Да, синьора, – твердо ответил араб.

– Ты с ним знаком, с Мулеем-эль-Каделем?

– Мне выпал случай пообщаться с ним однажды вечером, вместе с одним турецким капитаном, которого я спаивал, чтобы выведать у него что-нибудь о синьоре Л’Юссьере.

– И поэтому ты думаешь, что он тебя примет?

– Не сомневаюсь. Если будет нужно, прибегну к одной военной хитрости.

– К какой?

– Позволь пока не говорить тебе, госпожа.

– А если он убьет тебя как предателя? – спросила герцогиня.

Араб неопределенно махнул рукой и тихо прошептал:

– Тогда бедный раб перестанет страдать.

Потом прибавил, уже в полный голос:

– Отдыхай, синьора. До вечера еще есть время.

Герцогиня послушалась совета араба, но прошло немало времени, прежде чем ей удалось задремать.

Чтобы не утомлять ее разговорами, Эль-Кадур ничком улегся за камнями, нагроможденными у входа, и стал внимательно прислушиваться к тому, что происходит снаружи.

Где-то далеко раздавались визгливые звуки труб и оглушительные крики. Турки разбили лагерь вокруг стен и, должно быть, праздновали победу, которая теперь обеспечивала султану владычество на Кипре.

Внутри города продолжали стрелять из аркебуз. Отстреливались ли это оставшиеся в живых христиане, которых пытались поймать среди руин, или кто-то по инерции продолжал воевать? Эль-Кадур не мог этого сказать.

Когда он поднялся, была уже ночь, и герцогиня, ослабевшая от потери крови, снова заснула.

Он подошел к ней и долго на нее смотрел, вслушиваясь в ее спокойное, легкое дыхание.

– Какая же она красивая, – прошептал он срывающимся голосом. – Несчастный раб! Уж лучше бы прежний хозяин насмерть забил тебя палкой. Ты бы тогда меньше мучился.

Он провел рукой по вспотевшему лбу, зажег факел, проверил пистолеты, засыпал в них немного пороху, вытянул фитили, прикрепил к поясу ятаган и направился к выходу, бормоча про себя:

– Ну что ж, пойдем к Дамасскому Льву.

И вдруг замер, затаив дыхание. Ему показалось, снаружи донесся какой-то шум.

– А вдруг какой-нибудь турок обнаружил наше убежище? – вздрогнув, прошептал араб.

Он вытащил пистолет, запалил от факела фитиль и осторожно подошел к лазу, держа оружие за спиной, чтобы снаружи не были видны искры. И тут он услышал, как от лаза отвалили камень и тот покатился вниз, а потом, осыпаясь, зашуршала земля.

– Кто же это может быть? – снова пробормотал араб. – Если это турок, войти ему я не дам, сразу успокою пулей в лоб.

Он притаился за камнями, как лев перед прыжком, не убирая пальца с курка.

Шум не стихал, и вниз опять покатились камни. Тот, кто пытался добраться до лаза, должен был очень осторожно подниматься по осыпи. Собирался ли он застать их врасплох, или это был вовсе не турок, а какой-нибудь несчастный христианин, знавший про каземат?

В сознание араба закралось сомнение.

– Ладно, подождем пока стрелять, – пробормотал он. – Так можно вместо врага прикончить друга.

Незнакомец поднялся по осыпи, довольно быстро оказался возле лаза и принялся осторожно откатывать камни, закрывавшие его.

В проеме показалась чья-то голова.

Эль-Кадур направил на незнакомца пистолет:

– Ты кто? Говори, иначе выстрелю!

– Подожди стрелять, Эль-Кадур. Это я, Перпиньяно.

8

Эль-Кадур

В следующий миг лейтенант Капитана Темпесты, отвалив еще один тяжелый камень, пролез в каземат.

При свете факела стало ясно, что юноше сильно досталось.

Голова его была повязана каким-то лоскутом, почерневшим от крови и пороха, кольчуга изодрана в клочья, от сапог остались одни лохмотья, а от меча – обломок в три пальца длиной, окровавленный до самой рукояти.

За эти двенадцать или пятнадцать часов боя лицо его так осунулось, словно он неделю голодал.

– Это вы, синьор! – воскликнул араб. – Господи, на кого вы похожи!

– А Капитан? – озабоченно спросил лейтенант.

– Спит. Не будем его будить, синьор Перпиньяно. Ему очень нужно как следует отдохнуть. Взгляните на него.

Лейтенант собрался подойти, но тут герцогиня, разбуженная шумом, открыла глаза.

– Перпиньяно! – радостно воскликнула она, всплеснув руками. – Как вам удалось живым уйти от турок?

– Чудом, Капитан Темпеста, – отвечал венецианец. – Если бы они меня нашли, вы бы меня здесь не увидели. Но нескольким беглецам удалось спрятаться в развалинах, а всех остальных зарезали. Проклятый Мустафа никого не пощадил.

– Никого! – Голос герцогини сорвался от ужаса и тоски. – Даже командиров?

– Даже командиров, – отвечал лейтенант, с трудом сдерживаясь, чтобы не разрыдаться. – Этот мерзавец-визирь собственноручно отрезал правое ухо и отрубил руку доблестному Брагадино, а потом велел на глазах у янычар содрать с него кожу. С живого.

– Какая гнусность! Какой позор!

– А потом велел отрубить головы Асторре Бальоне и Мантиненго, изрубить на куски Тьеполо и Маноле Спилотто и бросить их тела на съедение собакам.

– Боже мой! – вскрикнула герцогиня и закрыла глаза руками, словно стараясь отогнать страшное видение.

– А остальные, синьор лейтенант? – спросил Эль-Кадур.

– Убиты все. Мустафа помиловал только женщин и детей, которых увезут в Константинополь в рабство.

– Значит, конец Льву Святого Марка? – простонала герцогиня.

– Знамя Адриатической республики больше никогда не взовьется над Кипром.

– Неужели никто не попытается поквитаться за такое сокрушительное поражение?

– Настанет день, Капитан Темпеста, и корабли Венецианской республики отплатят этим азиатским тиграм по заслугам. Венецианские галеры еще зальют Архипелаг турецкой кровью, будьте спокойны. Светлейшая республика смоет с себя позор, и Селим Второй ответит за неслыханные зверства своего великого визиря.

– Но Фамагуста превратилась в кладбище.

– В ужасающее кладбище, Капитан Темпеста, – отвечал венецианец с глубоким волнением в голосе. – Улицы завалены трупами, а на разрушенных стенах устроили страшную выставку голов тех, кто жил в городе и храбро его защищал.

– А вам-то как удалось избежать турецких сабель?

– Я уже сказал, по чистой случайности, просто чудом. Когда все было кончено и янычары ворвались на бастионы, которые уже никто не защищал, я побежал за теми немногими уцелевшими, кто бился за ротонду бастиона Сан-Марко. Я бежал как сумасшедший, не зная, где смогу найти убежище, и уже считал, что погиб, как вдруг из развалин дома послышался голос:

– Эй, парень, сюда!

Сквозь засыпанную мусором и камнями оконную решетку я разглядел двоих людей, отчаянно махавших мне руками. Это было спасение. Они отодвинули засовы и впустили меня, вернее, втащили, потому что от ран и усталости я уже не стоял на ногах.

– А кто были эти благородные люди? – спросила герцогиня.

– Двое моряков венецианского флота, они сюда прибыли вместе с подкреплением под командованием Мартиненго: старший помощник капитана и марсовой.