Любовь ушами. Анатомия и физиология освоения языков

Второй её попыткой раскачать нас (и тут не молчат мои подозрения о личной направленности попытки и о неполной уместности местоимения первого лица множественного числа…) был призыв помочь делегации неких бахаев, приземлившихся в Екатеринбурге. Выступить для них гидами-переводчиками. Во мне произошла кратковременная борьба трёх сил: 1) правильности и добросердечия (когда просят помочь, надо помочь), 2) страха перед своим весьма слабым английским и перед чужим непонятным и 3) инстинктивной нелюбви ко всяким сектам. Мой призыв «Поможем братьям-бахаям?» был произнесён с таким неуверенным смешком, что энтузиазма в группе не вызвал. Тем дело и кончилось.

На старших курсах мой английский получил слабый шанс найти себе достойное применение: мой научный руководитель профессор Валентин Александрович Сметанин – знакомьтесь, я ещё расскажу о нём позже, ведь если бы не он, не было бы этой книги! – дал мне задание найти и перевести на русский книгу отца Иоанна Мейендорфа «Byzanteen Theology: Historical Trends and Doctrinal Thems». Сам Валентин Александрович считал её главной монографией по византийскому богословию. Ему было известно местонахождение трёх экземпляров этой книги: один находился в Волгограде в собственности доцента ВГУ Барабанова, бывшего студента В. А. Я написал ему с просьбой выслать книгу, но получил вежливый и твёрдый отказ. Второй скрывался в недрах библиотеки Академии наук в Санкт-Петербурге (уже в Санкт-Петербурге, 1993 год!). МБА тоже отказал, а директор библиотеки, к которому я обратился с филиппиками по поводу недоступности литературы именно для тех, кто в ней нуждается, но не может приехать в библиотеку лично, то есть для студентов и аспирантов, ответил мне: «Уважаемый Дмитрий Борисович, всё, что вы пишете, – правильно, но что же мы можем поделать?» Подпись неразборчива, так что до сих пор не знаю, кто из крупных российских учёных был столь любезен ответить мне.

Третий экземпляр (а также четвёртый и последующие) находились у самого о. Иоанна Мейендорфа, где-то в США, в Массачусетсе… Так я и не решился написать ему лично с просьбой выслать книгу, несмотря на заверения Валентина Александровича, что, мол, непременно вышлет, они ж там богатые.

Так что грандиозным планам по переводу Мейендорфа сбыться было не суждено, а диплом я написал по письмам Константина Ласкариса, византийского грамматика XV века, переехавшего в Италию, в Мессину, стараниями кардинала Виссариона.

Каким образом всё это повлияло на мою жизнь с языками, потом расскажу.

Еще раз университет

История наших с английским попыток пробиться друг к другу получила своё продолжение лет через шесть.

В возрасте тридцати двух лет я понял, что не хочу и дальше всё так же преподавать историю. «Преподавать историю» хочется в кавычки поставить. Мы ведь уже договорились, что не смешиваем между собой школьный предмет и реальную отрасль знаний с аналогичным названием. Задача историка в школе – преподавать историю тем, кто её знать не желает, причём преподавать так, как велели партия и правительство. Как раз в то время в Казахстане сбылись мечты о едином учебнике истории. Но если всемирную историю можно было преподавать, несмотря на очень плохие учебники, то историю Казахстана просто превратили в набор лозунгов и мифов – не говоря уже о том, что историк опять стал пропагандистом и агитатором.

Я к тому времени уже вовсю преподавал итальянский язык в свободное от основной работы время – ну и подумал, что стоит позаботиться о расширении репертуара. Чем это обернулось, расскажу в другой истории, про немецкий. А пока я пошёл в наш местный пединститут, уже давно и успешно переименованный в университет, и подал заявление на ускоренную заочную форму обучения: университетский диплом за два года, неплохо, да? Это тот редкий случай, когда исключение подтверждает правило: я сознательно пошёл на профанацию, мне просто нужен был диплом иняза. Правда, какие-то иллюзии ещё оставались: я и вправду хотел получше выучить языки. Моё заявление на немецкий плюс английский (см. опять же главу про немецкий) оказалось одним-единственным. Пришлось идти на английский плюс немецкий. Я воспринял этот поворот с оптимизмом: отлично, немецкий я и так неплохо знаю, а тут и английский подтяну.

Подтянул, ничего не скажешь.

Учебник Аракина мы прошли, да. Четыре тома. И ещё много чего прошли. И были даже преподаватели, которые и в самом деле пытались с нами работать. Чудесная Галина Дмитриевна Черноусова. И я даже провёл в качестве практики один урок английского в родном лицее.

Никогда в жизни так не волновался, как на том уроке, аж дрожал, по-моему. Это в родных-то стенах, в классе, в котором сам вёл историю и итальянский, да ещё под присмотром милейшей Ольги Ивановны, нашей учительницы английского! В начале урока мы выучили «That is the House that Jack built» по нарисованным мной картинкам (помню, забавная крыса получилась), а потом разбирали какой-то текст из учебника.

Вопрос повышенной трудности: чего ж я так волновался-то? Обоснуйте ваше мнение.

Но вот два года и четыре сессии позади, настало время сдавать госэкзамены. Про немецкий потом расскажу, а английский и методику преподавания сдал на пятёрки. Вышел из аудитории – и чувствую: всё, я по-английски не знаю ни слова. Спроси меня сейчас, как зовут – не отвечу. Донёс до экзамена – и сдал.

Точь-в-точь как в своё время контрольную по алгебре за курс средней школы: написал (вернее, списал, спасибо Диме Иванову), – и всё! Всё испарилось, кроме четырёх действий арифметики, процентов и отчасти действий с дробями.

Почему?..

Причины неудач

Да потому что и английский, и алгебра – так и остались быть снаружи меня. Можно съесть яблоко – а можно положить его в карман и таскать с собой. И в том и в другом случае яблоко у меня. Но в первом оно стало мной. А во втором – в конце концов, я либо сдаю его экзаменатору («Здравствуйте, я не люблю яблоки, вот, возьмите, пожалуйста! Всё хорошо? Спасибо, до свидания!»), – либо оно сгнивает у меня в кармане.

Стоп, но ведь я люблю яблоки!

И тут приходит на помощь Симон Львович Соловейчик: да забудь ты (говорит он) про то, что тебя десять лет заставляли есть это яблоко. Вынь его из кармана, полюбуйся, какое оно румяное, сочное, вдохни несравненный аромат – и откуси. И съешь. Не торопясь. Из любви к ближнему яблоку твоему. И никому не сдавай! Ну, если хочешь – поделись с товарищами.

Ну, хорошо. Мы полюбим это яблоко, и сжуём его с настоящим аппетитом.

А почему раньше-то этого не сделать, когда «даром преподаватели силы со мною тратили»? Почему английский в качестве школьного и университетского «предмета» остался несъеденным? Ведь даже сейчас, преподавая английский взрослым, я не говорю на нём свободно, как на том же французском, а должен с трудом конструировать каждую фразу в уме, и бороться с заплетающимся языком.

Попробуем суммировать факторы, которые привели к такому положению вещей.

1. Неинтересные, эмоционально сухие учебники.

2. «Транскрипция».

3. Бесконечные переводы на родной, убивающие в зародыше саму возможность понимания английского: зачем мозгу английский, если всё переведено на русский? И с другой стороны: бесконечные переводы приучают к тому, что единственный способ понять иностранную речь – это перевести её на родной язык. Никто не замечает подлога: чтобы перевести на родной, речь сначала нужно понять.

4. Топики – зазубривание длинных текстов, остававшихся только и исключительно в кратковременной памяти и испарявшихся после «сдачи».

5. Отсутствие живой беседы.

6. Отсутствие звучащего языка. Тексты, тексты, тексты…

7. Опора не на восприятие – воспроизведение – творчество, а на понимание – конструирование.

8. Страх перед учителями и работа на оценку.

Соответственно, достигнут был именно тот результат, на который всё и было направлено: программа выполнялась, оценка выставлялась – только языка не было.

Но не кажется ли вам, дорогой читатель, что за всем этим стоит ещё что-то? Ведь и учителя бывают внимательные, заботливые и любимые; и программы удачные, и учебники интересные. И много воды утекло с тех пор, и в школах многое переменилось, и всё не так безнадёжно, как было раньше… А дети продолжают выходить из школы с оценкой, но без языка… Некоторые. А другие с языком. При тех же учителях, учебниках и программах. Как так?

Вот, скажете, Америку открыл! А то мы не знаем, что одни дети учатся хорошо, а другие плохо! Да? Другие плохо? А почему? И что значит «хорошо» и «плохо»? Затрону только одну сторону всего этого школьного учения, ту, что мне представляется основной. Мы успешно учимся только тому, чему хотим научиться. А ещё успешнее – тому, чему хотим учиться.

Кто из сидящих на уроке английского в школе просился туда? Умолял, чтобы его взяли? Учитель ему: «Мал ещё!» А он: «Да я сам уже поздороваться могу, и стишок выучил, и как «спокойной ночи» будет, знаю! Ну, можно, я приду?» Что, смешно?.. А я вот не шучу. Это упрашивание – есть условие sine qua non настоящего обучения: не просто сильное желание учиться, именно учиться, а не научиться – но готовность принять участие в любых занятиях, в любой форме и у того учителя, который встретился на жизненном пути. Готовность делать то, что не нравится, выполнять трудные задания, не всегда понимая, «зачем это нужно»…

Как вы считаете, почему подмастерья средневековых ремесленников создавали шедевры – и только после этого их зачисляли в цех, – а ученики современных учителей после окончания школы делают по пять ошибок в одном слове? Именно поэтому. Те стремились учиться, из кожи вон лезли, пять лет за хозяином объедки убирали и на пороге спали – лишь бы выучиться. А этих насильно в школу гонят. То есть в первый-то день дети идут в школу охотно. И во второй, пожалуй, тоже. А вот на третий…

Основная причина катастрофически низкого качества нынешнего «массового образования» (оставим в стороне дискуссии о том, что такое образование, и что считать его качеством) именно многократное превышение предложения образовательных услуг над спросом. Не помогает даже принуждение к получению этих услуг: в зоне свободного рынка картина та же. Свободные учителя тоже согласны учить кого угодно, где угодно и когда угодно. А ученики и их родители выбирают, вальяжно расхаживая между рядами заискивающе улыбающихся «репетиторов», учителей частных школ и так далее.

Так вот мой сознательный выбор и вывод: я утверждаю, что в моей невстрече с английским языком виноват я сам. Зачем я стал ему учиться, раз не хотел?

Другая позиция – сказать, что виноваты учителя, программы, методики и вообще вся система школьного образования. Но я утверждаю, что вся эта система, какая она есть – результат моего и вашего отказа от свободного выбора в нашем собственном образовании. Стоит ли пенять на школу? Ведь мы добровольно отдаём туда детей, добровольно ходим на собрания и молчим там, добровольно подписываем то, что дают подписать… Школа, развращённая нашим попустительством, покорностью, равнодушием, не может учить качественно. В том числе и потому, что невозможно качественно учить тех, кто не хочет учиться. А попав в эту школу, расхочешь учиться. Замкнутый – на школе – круг.

Поэтому мой вывод: в школе, как правило, языку не выучишься. В последнее время это правило стало распространяться и на так называемые вузы. Ко мне обратилась однажды выпускница факультета иностранных языков с просьбой научить её говорить по-французски.

По-настоящему хорошо мы учимся только тому, чему очень хотим учиться. На плохие результаты во всём остальном пенять не на кого.

Итак: я встречусь с тобою, только когда мы оба будем готовы к встрече. Когда очень захочу. И сам, по своей воле, приложу усилия к тому, чтобы найти тебя. А пока нам есть, чем заняться. И кем.

И пусть читатель сам решает, есть в этой главе любовная история или нет.

Постскриптум.

Пять лет спустя.

Вы будете смеяться, но я хожу на курсы английского. Поэтому некогда мне тут с вами, надо домашнее задание делать.

Ich liebe dich

Классический роман-биография

Буфет

Вот как хотите, но одним из моих главных воспитателей был дубовый, обшитый шпоном красного дерева буфет. Верхний этаж стеклянный, нижний глухой. Буфет, полный всякой красоты, как огромная волшебная шкатулка. Фарфоровый сервиз, в котором все тарелки, все блюда расписаны по-разному, ни один цветок не повторялся. На каждом блюде было нарисовано маленькое насекомое – то мотылёк, то жучок – причём так, что каждый раз, доставая блюда к приходу гостей, их безуспешно пытались смахнуть. Зелёного стекла расписная кружечка с курорта Ауэ – с маленьким секретом: она была (и есть) легче, чем казалась с виду, так что впервые бравшего её в руки ждал приятный сюрприз – толстое на вид дно на самом деле пустое, утолщение представляет собой изгиб корпуса (и кружку в этом месте нелегко мыть). Бойцовые петухи из цветного стекла. Одно из первых воспоминаний: один из них падает из моих рук, и его хвост разлетается на тысячу осколков; какое это горе – разрушение красоты! Фарфоровые фигурки: и пастушки, и знатные дамы в пышных платьях, и их разодетые кавалеры. Сахарница: вроде бронза, а на самом деле – искусно раскрашенный фарфор. Коробочка на ножках, с непонятной эмблемой на крышке: щит, а в нём сорока. (Разгадку эмблемы внимательный читатель найдёт ниже.) Чайные чашки, читать сквозь которые нельзя, не буду преувеличивать, но на свет смотреть больно. Зеркальная поверхность глазури, невесомая хрупкость, золотой ободок из рельефных листочков: эти чашки (Kutschenreuther Selb, Bavaria – такая марка, как сообщает интернет, выставлялась на изделия фабрики с 1857 по 1920 годы; да, знатоки антиквариата, именно Selb, а не Gelb) навсегда останутся для меня эталоном фарфора, и мне смешно, когда принимаются восхищаться каким-нибудь толстостенным советским сервизом.

А какой запах источали эти чашки и тарелки, но особенно чашки! Я утверждаю, что и сейчас, когда я вечером наливаю себе чаю в эту чашку, я ощущаю тот же аромат старого буфета, что и сорок лет назад – хотя уже лет семь, как чашки эти в нём не стоят, – и что это не галлюцинация и не самовнушение. Думаю, причиной тому особая пористость фарфора и необыкновенно тонкий слой глазури, благодаря чему стенки чашек законсервировали этот аромат и отдают его мне (и только мне теперь – больше не осталось способных ощутить этот аромат, ведь для этого его нужно помнить).

Бабушка с дедом не знали, что привезли всю эту кунсткамеру морозным (ниже сорока) мартовским вечером 1950 года на далёкую от родины этих вещей станцию Защита именно для того, чтобы через 25 лет у их внука было то самое избыточное культурное пространство, без которого он стал бы кем-то другим – так что вероят(ност)ные читатели этой книги могут с полным основанием благодарить за неё именно буфет.

Deutschland. Das Kindermärchen

1948–1950

Маленькая русая девочка сидит в огромном кресле-качалке. В руках у неё большая книга сказок. С картинками. Одна из картинок страшная, её нужно пролистнуть быстрее. За спиной у девочки – изразцовая печь. Бело-голубые изразцы иногда приобретают дополнительный коричневый оттенок – потому что шоколад из папиного и маминого пайка горький и невкусный, зато им прекрасно можно рисовать по тёплой печи. Печь чуть-чуть не достаёт до высокого потолка, и пространство между кажется очень уютным – только как туда залезть? А! Надо пододвинуть кресло! Не откладывая задуманного, девочка пододвигает высокую качалку к печке, становится на спинку, подтягивается, забирается на печь, отталкиваясь ногами от качалки – и та отъезжает по гладкому паркетному полу. Путь назад отрезан.

Приходит мама.

– Женя, ты где?

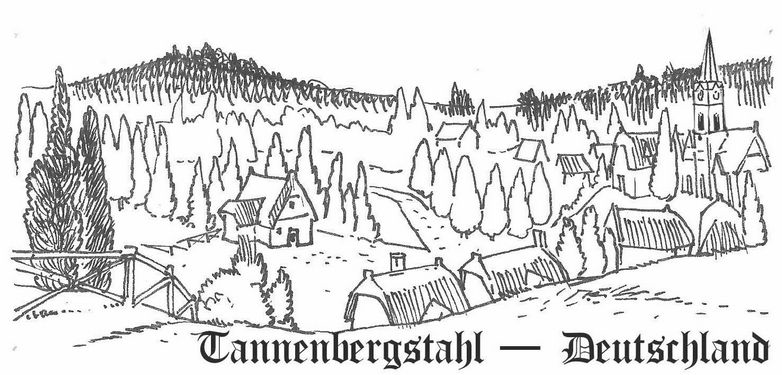

Нет ответа. Женя сидит тихонько на печи и боится маминого гнева. Поиски по всему дому ни к чему не приводят. Эльза и даже сама фрау Каден в тревоге бегают по комнатам. Нет ребёнка. Вокруг дома, в саду тоже нет. Надо искать в городе, благо, весь город Танненбергсталь – это десяток-другой домов. Весть моментально разносится: дочка des Herrn Moiseev пропала! Всё население городка помогает искать. Не только из сочувствия чужому горю: люди не уверены, что не последуют репрессии. Советским властям пока не сообщают, но в самом страшном случае – кто знает, как они отреагируют? Обыскали всё. Остаётся последнее и самое страшное: пруд рыбоводческого хозяйства. Решение спустить пруд даётся нелегко: на дворе начало лета, и если сейчас слить воду из пруда, город останется без рыбы. А это не шутки в такое время, когда продукты дороже фамильных драгоценностей. Однако делать нечего. И бургомистр отдаёт приказ: открывать шлюзы.

В это время убитая горем мать возвращается домой. Без сил опускается в кресло. И слышит откуда-то сверху тихий голосок:

– Мама!

Пруд не успели спустить.

Был, конечно, детский сад для советских детей. Тоже в чьей-то усадьбе. С прудом, опять же, и с беседкой на островке. Третьей хорошей вещью в садике был попугай. Но этим его плюсы исчерпывались, и девочка побывала там всего несколько раз.

От семьи прежних хозяев дома остались только фрау Каден – хозяйка, чей муж прежде был управляющим крупной фабрикой линолеума (этим линолеумом с орнаментом из свастик был устлан пол на кухне) – и Эльза. Она жила в ванной комнате: ванна закрывалась специальной крышкой и превращалась в кровать.

Чтобы разговаривать с русским ребёнком, весь день остававшимся на их попечении, они раздобыли словарь и принялись учить русский язык. Слово «бабушка» оказалось непреодолимым. Выговорить его не было никакой возможности. Вздувались жилы на лбу, напрягалась шея, мучительный поток взрывных звуков прорывался наружу: БАПШКА! Совет матери (вот чего бы ей дома не остаться, зачем надо было идти работать в заводскую лабораторию, где наши, в отличие от немцев, перебирали руду голыми руками, и смеялись над их просвинцованным бельём и фартуками? – впрочем, ей-то всю жизнь всё было как с гуся вода) был таков: «А вы лучше её немецкому учите!» Логично. Тем более что и учить-то не пришлось: ведь из русского детского сада забрали? Забрали. Значит, с кем играть? С немецкими детишками, конечно. С лучшей подругой Урсулой. Так что вскоре подросшая девочка, уходя из дома, небрежно роняла матери: «So, also, aufwiedersehen!», а на вопрос: «Женечка, а что такое зо альзо?», не затрудняясь размышлениями, отвечала: «Ну, просто, зо альзо и всё».

На курорте Бад-Эльстер, заполненном советскими офицерами и лицами в штатском с жёнами и без, за спиной перешёптывались, да и в глаза говорили: «Неужели русских сирот после войны мало? Зачем надо было брать немецкую девочку?» Никто не верил, что девочка, мол, самая что ни на есть русская, и не приёмная, а родная дочка, да и кто бы поверил, когда эта «русская дочка» переводила родителям меню и помогала общаться с продавцами?

В Рудных горах домики на склонах стоят так, что с одной стороны один этаж, а с другой два. В окнах веранды цветные стёкла, которые делают мир вокруг ещё более сказочным, чем он есть на самом деле. А он сказочен: вокруг покрытые еловыми лесами горы, бурные ручьи, кирпичные домики, церковь. И в доме полно всяких волшебных вещей: не только книги с картинками, но и напольные часы, сова и орёл на буфете, и фарфоровые фигурки (а ещё и бронзовые, и стеклянные), и открытки: раскроешь такую – и перед тобой встают, распрямляясь, заросли камыша, и тройка белых лебедей тянет кувшинку с толстеньким мальчишкой, у него лук со стрелами, а в руках вожжи – тоненькие проволочки. А игрушечный дом? С мебелью, и настоящей фарфоровой посудой – только очень маленькой.

Перед отъездом мама клятвенно обещала: кукольный домик обязательно возьмём с собой. И вот упаковываются ящики, стучат молотки, мебель и посуду пересыпают стружками, и уже отпали последние сомнения: про домик забыли.

– Мама, а домик?!

– Да отстань ты со своим домиком!

Всё понятно. Надо спасать то, что ещё можно спасти. И девочка набивает карманы, свою сумочку, рассовывает по чемоданам кукольный чайный сервиз. Из него до моего детства дожил только молочник. Величиной – нет, не с напёрсток, чуть побольше. С напёрсток были чашечки.

1977

Кабинет моего деда Александра Васильевича Моисеева в Усть-Каменогорске. На столе стоит фигура шахтёра – обнажённый торс, на поясе шахтёрский фонарь, на голове каска, в руке кайло. «Это подарок немецких рабочих». Гостиная. На стене картина маслом: пышный букет сирени на золотистом фоне. «Это подарок от человека, которому вскоре после войны дед помог получить удостоверение узника концлагеря» (могу представить, какое значение имели подобные документы в только что созданной ГДР). Лишь много лет спустя и постепенно сложится у меня картина: что же добывали те рабочие в горах Танненбергсталя, и почему дед никогда ничего об этом не рассказывал.

Всё это присказка, не сказка – для вас не сказка, дорогие читатели. А для меня это сказка о сказке в сказке: мамино сказочное детство, рассказанное ею самой; рассказы бабушки о том, чего не рассказывал дед; музейный буфет, картинки в овальных рамках, дубовый раздвижной стол, резные пружинные стулья, наволочка с цветами в стиле малых голландцев на подушке, а подушка на санках, а на санках папа везёт меня из садика, а дома ждёт ёлка, срубленная под Бобровкой, на родине деда, а на ёлке те самые немецкие игрушки, что были у мамы на ёлке, срубленной в Рудных горах тридцать лет назад…

1990–1995

Geschichte des Mittelalters

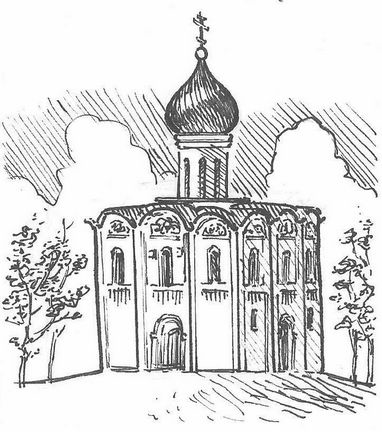

Като Ломб (я ещё расскажу о её замечательной книге и о системе изучения языков по её методу) сравнивает язык со зданием, а изучение его – со строительством. Мне не близко такое сравнение, и я позже объясню, почему. Но вот сравнение русского языка с православным храмом, «с его кокошниками и закомарами» мне очень нравится: это именно то, что нужно – образ языка.

Стремитесь найти образ языка, к знакомству с которым вы приступаете. Не придумать, не сконструировать – найти, воспринять этот образ. Какого цвета для вас этот язык? Представьте его визуально, тактильно, возможно, у него есть своя температура или модус движения. Всё это очень важно: как бы ни был сложен объект, он не представляет трудностей для вашего мозга в том случае, если он есть целое. Набор деталей конструктора невозможно запомнить. Каждый, кто учился на медицинском факультете, может подтвердить, как трудно механически выучить названия костей человеческого скелета.

Вот именно так мы приступаем к изучению – к выучиванию! – языка. Мы не видим целого, и механически пытаемся запомнить или, того хуже, понять части неизвестно чего. Раз «неизвестно чего», значит, и не возникает ни с чем ассоциаций – разве что со словами родного языка, но это ложный путь. Я понимаю, в жизни всякое бывает, но лучше не приступайте к тому языку, который для вас мёртв – для которого у вас нет образа. А так как вы не знаете, где упадёте, то стелите соломку повсюду: вслушивайтесь в звучащую вокруг иностранную речь, и пусть у вас накапливаются более или менее отчётливые, более или менее сложные образы этих языков: потом, если понадобится, будет на что опереться. Не люблю ассоциаций с техникой, но в противном случае вы уподобитесь механику, который ремонтирует сложную машину, не сделав даже попытки взглянуть на неё в целом и понять, для чего она служит и как примерно работает.

В общем, сначала возьмите в руки яблоко, а потом уже откусывайте от него по маленькому кусочку, с той стороны, которая больше понравится.

Вот как у меня впервые сложился образ немецкого языка.

Любимец всего факультета (студентов, не коллег) профессор Валентин Александрович Сметанин не просто любил изучать языки, не просто много их знал: именно они, а не история, и были его главной страстью. Валентин Александрович приходил на лекции с пустыми руками, никаких листочков. С пустыми руками он выходил из своей квартиры на Юго-Западе, с пустыми руками приезжал на трамвае в университет и без единой бумажки входил в аудиторию:

– А вот и я!

Так вошёл он и к нам, на установочную лекцию по истории Средних веков. Предыдущий преподаватель никак не мог закончить своё занятие: перемена началась, закончилась, и вот уже следующая пара… Валентин Александрович ждёт в коридоре. И вот, наконец, ему уступают место. О, как он рад встрече именно с нами, глаза навыкате, как будто их владелец смотрит не в себя, вбирая информацию, а от себя, её распространяя глазами-прожекторами, грудь вперёд, волосы зачёсаны назад, отчего при плотном телосложении усиливается впечатление общей стремительности облика, острый нос, голос, человека, которому нравится себя слушать, и нравится, когда слушают, и очень нравится, что слушателям нравится! Все даты наизусть, всех учёных – по имени-отчеству, причём сначала только имя-отчество, как будто речь о старом знакомом, и лишь потом фамилия: для тех, кто не узнал, скажем, Антонину Дмитриевну. Ролову. Тут же рассказ о том, как он познакомился с Антониной Дмитриевной Роловой: в Москве на банкете после конференции он пригласил её танцевать, и так, кружась в вальсе, они и разговорились о научных интересах друг друга. Она занималась Флоренцией, а он – поздней Византией…