Государственно-частное партнерство в регионах Российской Федерации

Государственно-частное партнерство в регионах Российской Федерации

© ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2010

* * *Предисловие

Значительное число проблем – таких, как обновление социальных и инженерных инфраструктур, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, развитие дорожной сети – невозможно решить исключительно за счет средств региональных и муниципальных бюджетов.

Механизмы государственно-частного партнерства широко используются в мировой практике для привлечения частных компаний в целях развития общественных инфраструктур и управления ими.

Использование механизмов государственно-частного партнерства в России позволит избежать, с одной стороны, недостатков прямого государственного регулирования экономики, а с другой – «провалов» рынка. Основной аргумент в поддержку государственно-частного партнерства состоит в том, что и государственный, и частный секторы экономики обладают собственными уникальными характеристиками и преимуществами, при объединении которых формируются условия эффективных действий и достигаются наилучшие результаты. По этой причине выстраивание взаимодействия частного и государственного секторов экономики становится на ближайшие годы одной из важнейших задач для региональных и местных органов власти.

В учебном пособии рассматриваются вопросы формирования и развития механизмов государственно-частного партнерства в России, анализируются затруднения и эффективные подходы к построению государственно-частных партнерств.

Предлагаемое читателям учебное пособие предназначено для слушателей программ повышения квалификации государственных и муниципальных служащих.

А. А. Климов,директор Института технологий образования АНХ при Правительстве Российской ФедерацииГлава 1

Экономическая модель государственно-частного партнерства

1.1. Общие теоретические взгляды на необходимость формирования государственно-частного партнерства

Вопросы формирования и развития государственно-частного[1] партнерства активно обсуждаются в Российской Федерации. В учебном пособии основной акцент сделан на региональном[2] аспекте данной проблемы.

Характерными особенностями развития России и большинства ее регионов в предкризисные годы явились общий качественный рост экономики, укрепление финансового положения, достаточно быстрое вхождение в мировую экономику, активизация сотрудничества региональных управленческих и предпринимательских структур. Однако сложившаяся тенденция производства и торговли, опирающаяся на экспорт сырья и энергоносителей, не может в дальнейшем обеспечивать устойчивые темпы экономического роста. Это обусловливает необходимость создания условий, позволяющих реализовать максимально эффективное сочетание интересов государства и предпринимательских структур. Наиболее существенно партнерские отношения, как видится, могут проявиться на субфедеральном уровне, что определенно будет способствовать росту региональных экономик.

Наличие партнерства предполагает, что обе стороны такого рода отношений должны быть наделены одинаковыми правами и ответственностью во всех сферах их взаимодействия. Было бы недопустимой ошибкой противопоставлять рынок и государство как институт, призванный контролировать и регулировать деятельность субъектов экономической деятельности и рыночные отношения. Рыночные принципы хозяйствования дополняются механизмами государственного регулирования[3]. Литература и нормативные документы по данной проблеме, а также анализ существующей практики указывают на доминирующую роль государства в регулировании национальной экономики. При этом значение бизнеса нивелируется.

Сложившееся положение будет способствовать усугублению проблем в создании современной системы партнерских отношений государства и бизнеса в России. Бизнес сам по себе очень эгоистичен: для него важно получить наибольший для себя доход[4]. И если он не вкладывает средства в направления, которые общество и государственная власть считают полезными для развития экономики, то это означает, что государство неправильно определяет направления, куда предпринимательские структуры могли бы вкладывать средства, либо просто мешает бизнесу нормально функционировать. Создание адекватных партнерских отношений государства и бизнеса может стать одним из основных путей развития экономики России. Этому также будет способствовать использование государством современных рычагов стимулирования инвестиционной и инновационной деятельности (система программ различного уровня, специальные фонды и т.д.), представляющих собой основной метод создания благополучного экономического климата в развитых странах[5].

1.2. Содержание и определение государственно-частного партнерства

Взаимосвязь государства и предпринимательских структур в условиях рыночного хозяйства имеет прочные корни, причем ее сущностная характеристика состоит в первую очередь в том, что собственность на средства производства, как известно, находится большей частью в управлении частных субъектов экономической деятельности. Однако государство при этом не устраняется от регулирования национальной экономики и обращается к деятельности частных субъектов хозяйствования. В связи с этим ошибочно противопоставлять частные субъекты экономической деятельности и государство как институт, призванный контролировать и регулировать деятельность этих субъектов и рыночные отношения. К настоящему времени обществом накоплены огромный практический опыт и теоретические знания по управлению как национальной экономикой в целом, так и отдельно взятыми предприятиями.

Экономическое содержание партнерских отношений частных структур и государства рассматривается исходя из существования различных взглядов на эти отношения. Такое положение значительно углубляется на региональном уровне, где могут уживаться абсолютно разные представления о развитии экономики. Сегодня достаточно сложно сформулировать четкие теоретические положения, характеризующие экономическое содержание партнерских отношений государства и предпринимательских структур, а также составить правильное и однозначное представление о том, существует ли определенное главенство государства при формировании подобных отношений или преимущество имеют предпринимательские структуры. Также не уточнено, кто конкретно должен быть инициатором партнерских отношений и что, собственно, представляет собой государственно-частное партнерство.

За последние годы во многих странах мира происходят кардинальные изменения в отраслях народного хозяйства, которые до этого неизменно находились в государственной собственности и государственном управлении: в электроэнергетике, коммунальном хозяйстве, а также на автодорожном, железнодорожном, авиационном, водном, магистральном трубопроводном транспорте. Правительства этих стран передают в частную собственность или (что наблюдается чаще) во временное долго- и среднесрочное владение и пользование бизнесу объекты газового и энергетического хозяйства, водоснабжения и канализации, транспортных и коммуникационных систем, оставляя за собой право регулирования их деятельности и контроля над нею. С одной стороны, предприятия указанных отраслей, в первую очередь сетевые, монопольные сегменты, нельзя приватизировать в силу их стратегической, общественной и социально-политической значимости, но с другой – в государственном бюджете недостаточно средств для обеспечения простого, а тем более расширенного воспроизводства данных отраслей.

Чтобы разрешить это противоречие, в зарубежной хозяйственной практике[6] используется концепция государственно-частного партнерства (ГЧП, англ. Public-Private Partnership – РРР), представляющая собой альтернативу приватизации жизненно важных, имеющих стратегическое значение объектов государственной собственности. Понятие и механизмы ГЧП укоренились и используются в мировой практике привлечения частных компаний для долговременного финансирования общественной инфраструктуры и управления ею, включая широкий круг объектов – транспорт, ЖКХ, благоустройство и т.п. В классическом понимании public (англ. общественный, общий) противопоставляется понятию private (англ. частный) и объединяет все «не частное», т. е. государственную власть, муниципальную или местную власть, а также общественные организации как силы, представляющие общество. Меньше проблем возникает с пониманием термина private, которым обозначается партнер, предоставляющий свои финансовые и иные ресурсы, а также услуги или товары с целью получения прибыли.

1.3. Основные термины и понятия государственно-частного партнерства

В отечественной литературе или современных переводных текстах можно встретить следующие варианты этого понятия: частно-государственное партнерство, государственно-частное партнерство, партнерство государства и частного сектора, частно-общественное партнерство, частно-государственная кооперация, публично-частное партнерство, общественно-частное партнерство. В современном понимании хозяйственное партнерство государства и частного сектора представляет собой институциональный и организационный альянс между общественной властью и частным бизнесом в целях реализации национальных и международных, масштабных, общественно значимых проектов в широком спектре сфер деятельности: от развития стратегически важных отраслей промышленности и НИОКР до обеспечения общественных услуг[7]. Кроме того, партнерства также широко используются в качестве инструмента городского и регионального экономического и социального развития и планирования на уровне муниципальных образований. Каждый такой альянс является временным, поскольку создается, как правило, на определенный срок в целях осуществления конкретного проекта и прекращает существование после его реализации. Наряду с этим употребляется иной термин: «государственно-частное партнерство» (ГЧП)[8].

В риторику государственного аппарата исполнительной власти России вошел термин «частно-государственное партнерство» (ЧГП). Так, на заседании Правительства РФ 8 июля 2004 г.[9] в качестве одного из приоритетных направлений деятельности государства, позволяющего обеспечить высокие и устойчивые темпы экономического роста, указывалось развитие форм частно-государственного партнерства. Эксперты Леонтьевского центра (Санкт-Петербург) употребляют термин «частно-государственное партнерство» (ЧГП)[10], предлагая понимать его как объединение материальных и нематериальных ресурсов общества (государства или местного самоуправления) и частного сектора (частных предприятий) на долговременной и взаимовыгодной основе для создания общественных благ (благоустройство и развитие территорий, развитие инженерной и социальной инфраструктуры) или оказания общественных услуг (в области образования, здравоохранения, социальной защиты и т.д.).

На наш взгляд, следует придерживаться терминологии, близкой к оригиналу (Public-Private Partnership, PPP), и использовать термин «государственно-частное партнерство» (ГЧП), понимая при этом, что наряду с государственными органами власти партнерами могут выступать и органы местного самоуправления.

Исходя из вышесказанного, можно предложить понимание ГЧП как партнерских отношений государства и предпринимательских структур для совместного участия в удовлетворении потребностей общества на долговременной законодательной и взаимовыгодной основе объединения материальных и нематериальных ресурсов при разделении полномочий, ответственности и риска.

В результате можно сформулировать следующие ключевые признаки государственно-частного партнерства:

• ГЧП должно предполагать официальные отношения или договоренности между государственными и частными участниками. Эти отношения или договоренности фиксируются в официальных документах, в частности в нормативных правовых актах, т.е. образуют особые правовые институты;

• органы государственного и муниципального управления (ОГМУ) в ГЧП-проектах выступают не столько регулятором или катализатором экономической активности, сколько партнером частного сектора, т.е. органы власти участвуют в таких проектах на равных правах с частным инвестором, а не реализуют в отношении него свои властные полномочия;

• ГЧП-проекты – это в первую очередь реализация публичных интересов. Совместные цели и интересы обоих партнеров координируются на основе общегосударственных общественно полезных целей;

• ГЧП присущ совместный характер действий, когда государство и частный инвестор активно привлекают и совместно инвестируют ресурсы, вместе принимают решения в процессе финансирования проекта и управления им.

В рамках этого определения система партнерских отношений рассматривается как совокупность субъектов, объектов и средств партнерских отношений, взаимодействующих как единое целое в процессе достижения желаемых результатов и исполнения принятых обязательств. Такое определение системы партнерских отношений государства и бизнеса также учитывает все основные положения по развитию ГЧП в России и ее регионах.

1.4. Развитие государственно-частного партнерства за рубежом

Интерес к инвестиционной составляющей объединения государства и частного капитала возник достаточно давно. Исторически авторами идеи подобного взаимовыгодного сотрудничества на благо общества выступили французы: строительство по концессионному принципу канала во Франции датируется 1552 г.[11] Первый в истории проект ГЧП санкционировал король Генрих II; так был построен канал в долине Кро, у города Салон-де-Прованс. Хотя, конечно, вряд ли Генрих II мог предположить, что столь смелое по тем временам начинание приобретет в последующие годы огромный размах. Например, знаменитая Эйфелева башня в Париже тоже результат ГЧП; с использованием механизма ГЧП было завершено строительство ев-ротоннеля, соединяющего Англию и Францию под проливом Ла-Манш, и т.д. В Британии государственные концессии выдавались частным компаниям еще в XVII–XVIII вв.; так, маячные службы в Англии и Уэльсе действовали на принципах партнерства государства и бизнеса[12]. Известная Ост-Индская компания, занимавшаяся эксплуатацией колоний в Индии, была по сути концессией.

Подобных примеров можно привести много. Активно ГЧП, например, в концессионной форме использовалось многими странами, в том числе и Россией, на рубеже XIX–XX вв., особенно для строительства железных дорог[13] и в сфере коммунального хозяйства. Интерес к этой форме сотрудничества сохранялся в Европе и в последующие десятилетия.

Последний виток интереса к ГЧП возник в 1990‑е гг. в Европе, где сформировалась нынешняя концепция такого партнерства. В настоящее время в различных отраслях экономики стран Европейского союза (ЕС), Азии и Латинской Америки на основе ГЧП осуществляется реализация множества инвестиционных проектов, в том числе и крупных.

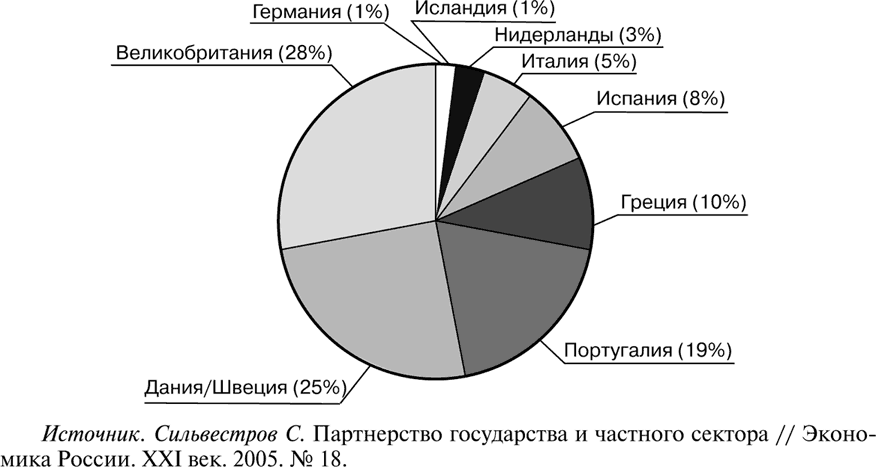

Наиболее стабильно партнерские отношения государства и национального бизнеса формируются в странах ЕС (рис. 1).

Рис. 1. Доля стран в общем финансировании партнерства государства и частного сектора ЕС, %

В развитии подобных проектов наблюдаются следующие тенденции:

• в Ирландии, Португалии, Испании и Италии приняты законодательные акты, облегчающие партнерство государства и предпринимательских структур в реализации проектов. В Ирландии, Италии, Испании, Франции активно развивается реализация ГЧП в дорожной сфере, в Великобритании – на транспорте;

• в Нидерландах, Германии и Австрии пилотные проекты находятся на ранней стадии разработки. В Германии с расширением партнерства государства и частного сектора связывают большие перспективы в развитии транспорта и дорожной инфраструктуры;

• новые страны – члены ЕС (Венгрия, Чехия, Словакия, Хорватия и Польша), отстающие от прежних членов ЕС в развитии инфраструктуры, нуждаются в разработке и реализации совместных проектов, а также в принятии необходимой нормативной базы;

• в Канаде и Австралии концепция партнерства государства и частного сектора включена в правительственные программы;

• во многих развивающихся странах (Китай, Малайзия, Аргентина, ЮАР и др.) также разрабатываются проекты с участием государства и частного бизнеса. В дорожной сфере и на транспорте наиболее активно ГЧП реализуется в Мексике, Чили, Южной Корее.

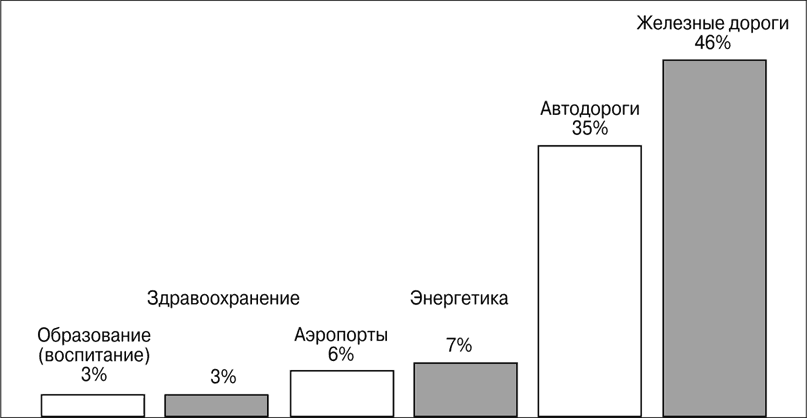

Хотя программы и проекты партнерства государства и частного бизнеса могут осуществляться в различных отраслях экономики, как правило, в странах ЕС они реализуются в сфере дорожного строительства, общественного транспорта, энергетики, вывоза и переработки мусора, в образовании и здравоохранении (рис. 2).

Согласно приведенным на рисунке данным, свыше 30% финансовых средств, выделяемых на совместные проекты государства и бизнеса в странах ЕС, приходится на дорожную сферу. Однако независимо от отраслевой направленности ГЧП обладает конкретными преимуществами, поскольку за счет таких механизмов формируется база для достижения лучших результатов в первую очередь там, где заметна неэффективность государственного управления.

Можно обобщить основные черты ГЧП:

• поддержание (делегирование) государственных полномочий (функций) посредством предоставления услуг совместно с частным сектором экономики;

Рис. 2. Распределение финансовых средств, выделяемых на совместные проекты в странах ЕС, по отраслям

Источник. Сильвестров С. Партнерство государства и частного сектора // Экономика России XXI век. 2005. № 18.

• объединение двух (и более) партнеров с различными формами собственности и уровнями исполнительной власти (федеральной, региональной) для достижения совместных целей;

• удовлетворение потребности общества посредством использования (или заимствования) ресурсов частного сектора экономики;

• совместное использование ресурсов, трудозатрат при разделении рисков доходов и выгоды;

• функционирование на основе долгосрочных партнерских (равных) отношений при разделении полномочий и ответственности;

• наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей выполнение обязательств партнерами и их защиту (на основе правоустанавливающих и иных документов).

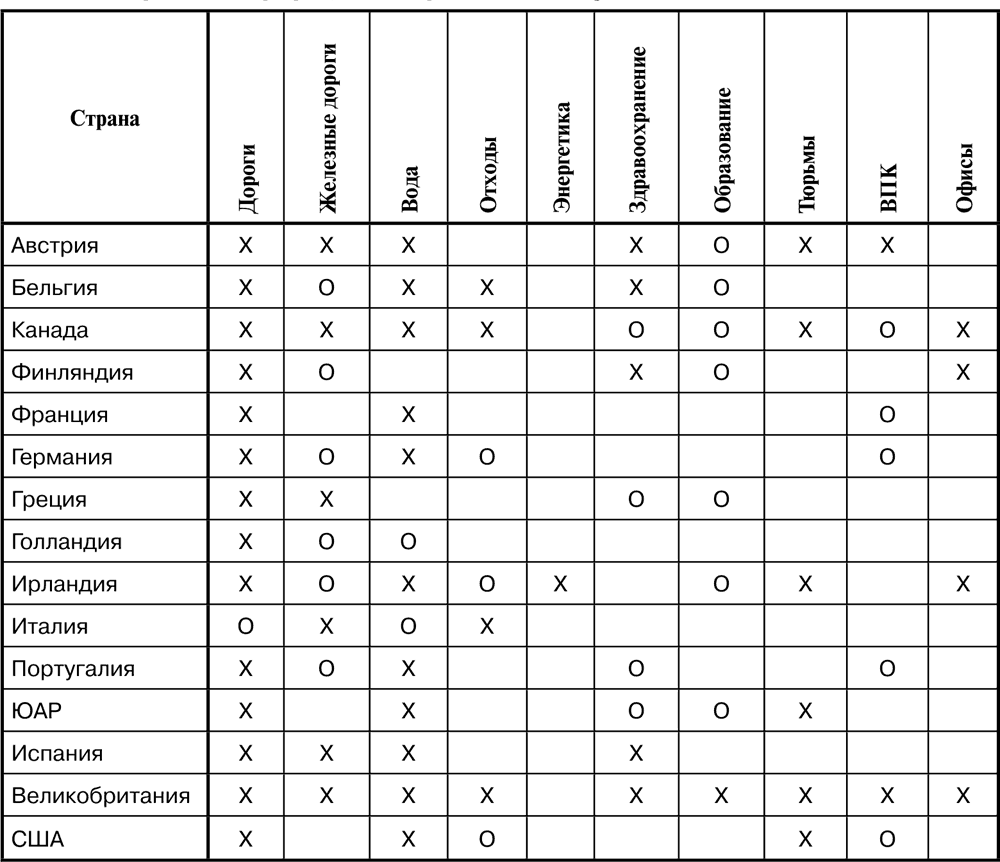

Необходимость в применении ГЧП возникает прежде всего в сферах, за которые традиционно несет ответственность государство (табл. 1):

• объекты общего пользования: транспортная, коммунальная, социальная инфраструктура, объекты телекоммуникации и культуры, памятники истории и архитектуры и т.п.;

• общественные службы: ремонт, реконструкция и содержание объектов общего пользования, уборка территорий, ЖКХ и другие аналогичные сферы деятельности;

• объекты экологической сферы: природоохранные объекты, постприватизационная поддержка субъектов хозяйствования в целях обеспечения экологической безопасности и т.д.;

• институты научно-внедренческой сферы: инвестиционные и другие специализированные фонды, различные экономические зоны, обеспечение экономической поддержки наукоемких производств, предоставление информационных услуг для частного сектора и т.п.;

• службы обеспечения общественного порядка;

• объекты социальной сферы (социальная защита, образование, здравоохранение).

Таблица 1. Страны и сферы, в которых используются механизмы ГЧП

Х – проекты завершены; О – проекты готовятся к реализации.

Из табл. 1 следует, что наиболее активно механизмы ГЧП используются в Великобритании, Ирландии, Австрии, Бельгии.

Государство, как правило, не может полностью отказаться от своего присутствия в этих сферах экономики и вынуждено сохранять контроль над определенным имуществом (оставаться собственником) либо видом деятельности. В любом случае в части государственного (муниципального) сегмента ГЧП это означает финансирование расходов за счет средств соответствующих бюджетов (с ожиданием поступления доходов в бюджет государства или муниципалитета).

Активность частного сектора экономики проявляется в первую очередь там, где обеспечены адекватные партнерские отношения на основе действующей нормативно-правовой базы и политической поддержки властных структур.

В процессе реализации инвестиционных проектов в мировой практике ГЧП[14] разработаны две схемы, принципиально отличающиеся друг от друга как по методике, так и по глубине происходящих изменений институциональных преобразований в сфере отношений государства и предпринимательских структур. Первая схема представляет собой структурную адаптацию имеющейся институциональной среды к изменившимся концепциям развития, приоритетам и условиям хозяйственной деятельности государства. Разработка и внедрение новых принципов, норм и правил в действующие институты происходит либо в рамках декларированной экономической политики государственного регулирования (Великобритания, Новая Зеландия, Аргентина), либо в рамках видоизменения, дополнения существующей системы государственного управления (США, Канада, Япония, многие страны Европейского союза). Этой схеме следуют новые индустриальные страны (Республика Корея, Тайвань и др.).

Вторая схема связана с формированием институтов, соответствующих рыночной экономике и новому месту государства в хозяйственной жизни, т.е. реализуется по существу с нуля. Она применяется в бывших социалистических странах, на постсоветском пространстве, в некоторых развивающихся странах.

Важной задачей для этих стран выступает необходимость создания нормативно-правовой базы ГЧП. При отсутствии такой базы и опыта практической работы в настоящее время именно в этих государствах отмечается активная готовность инвестировать значительные бюджетные средства в развитие инфраструктуры (в России одним из приоритетных направлений на федеральном уровне считается транспортная отрасль, а на уровне субъектов РФ – сектор жилищно-коммунальных услуг).

Независимо от сложившейся схемы взаимоотношений государства и предпринимательских структур можно выделить некоторые общие факторы успешной реализации инвестиционных проектов ГЧП:

• четкую нормативно-правовую базу ГЧП;

• наличие развернутой подзаконной базы (в том числе и для муниципалитетов) для реализации проектов, особенно если в них затрагиваются вопросы тарифов и цен для пользователей;

• четкие цели проекта, сформулированные государством (государственными или муниципальными структурами);

• реальную политическую и финансовую поддержку проектов ГЧП государством;

• прозрачность процедур реализации инвестиционного проекта;

• экономический и инновационный эффект от инвестиционного проекта в масштабах национальной (региональной) экономики;

• эффективную (нацеленную на достижение конечных результатов) структуру инвестиционного проекта;

• единое понимание целей инвестиционного проекта государственными и частными партнерами;

• непосредственное активное участие государственных (муниципальных) органов власти в осуществлении инвестиционного проекта и разделении рисков;

• заключение соглашений (договоров, контрактов) по результатам открытого прозрачного конкурса;

• кредитоспособность заемщиков (в случае привлечения заемных средств на финансирование объектов ГЧП).

Обобщая сказанное, можно отметить, что в международной практике механизмы партнерства государства и предпринимательских структур используются, как правило, в следующих отраслях:

• транспорт: строительство, эксплуатация, обслуживание, внедрение систем управления движением и множество других проектов в различных транспортных отраслях, включая городской транспорт;

• ЖКХ: обслуживание населения; эксплуатация коммунальных сетей – водопровод, канализация; уборка улиц, вывоз и утилизация мусора;

• экология: создание, обслуживание и развитие городских и загородных парков с правом эксплуатации природных ресурсов и получения доходов от организации экологического туризма;

• недвижимость: строительство и эксплуатация общественных зданий и муниципального жилья в обмен на право застройки и участие в коммерческих проектах;

• общественный порядок и безопасность: обеспечение порядка на транспорте и в общественных местах, обслуживаемых частными компаниями; организация и обслуживание парковок автотранспорта;

• телекоммуникации: создание телекоммуникационной инфраструктуры и предоставление соответствующих услуг потребителям;