«Свеча горела…» Годы с Борисом Пастернаком

– Да что такое жизнь, что такое жизнь, если не любовь? – отвечал он. – А она такая очаровательная, она такая светлая, она такая золотая. Теперь в мою жизнь вошло это золотое солнце, это так хорошо, так хорошо. Не думал, что я еще узнаю такую радость. Она работает в «Новом мире». Я очень хочу, чтобы вы ей позвонили и повидались с ней.

– Конечно, мы познакомимся, – отвечала я сияющему Борису Леонидовичу.

И я позвонила в «Новый мир».

«Жизнь моя, ангел мой…»

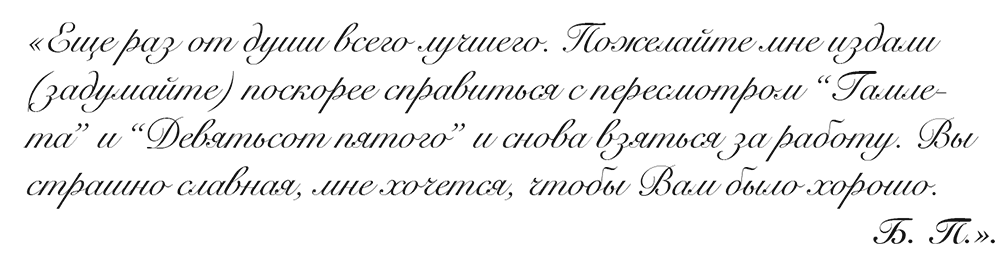

Наступил сорок седьмой год. Четвертого января я получила записку:

Первая записка Бориса Леонидовича – летящие над строкой журавли – первый раз они прилетели ко мне…

Но их крылья опахнули холодком: интуитивно ждала я чего-то большего, каких-то более теплых слов. Подозрительно: браться за работу… Как отклонение от меня, запрещение меня?..

За новогодним столом со мной были дети, мама, Дмитрий Иванович (Д. И. Костко, отчим Ивинской. – И.Е.). И эта первая записка.

Между тем начались неурядицы в редакции. Отстаивая стихи возвращенного из лагеря Заболоцкого, я повела себя смелее, чем можно было от меня ожидать. Кроме того, у меня был ряд столкновений с замом Симонова, Кривицким, по поводу несостоявшейся «Литературной минутки», задуманной Симоновым рубрики журнала. Поэты-современники должны были вынуть из письменного стола написанные «в данный момент» стихи.

Б.Л. принес, помню, свое стихотворение «Зимняя ночь» («Мело, мело по всей земле…»). Оно было написано после нашего с ним путешествия к Марии Вениаминовне Юдиной. Помню, как мы с Лидией Корнеевной Чуковской (она была литконсультантом «Нового мира») возмущались: Симонов обещал напечатать Пастернака, не напечатал – и, нервно шагая по редакторскому кабинету, уверял теперь, что отдал бы пять лет жизни за «Зимнюю ночь». Тем не менее он не напечатал этого стихотворения, да и рубрика вся распалась. Зато свеча из «Зимней ночи», умножившись, зажглась в симоновских стихах того периода.

Мне пришлось пожаловаться Б.Л. на возникшие у меня в редакции трудности. Там поняли, что мои отношения с Б.Л. переросли рамки сотрудника редакции с приходящим туда писателем. Кривицкий с кривыми усмешечками позволял себе замечания такого характера: «Интересно, чем кончится эта ваша интрижка с Пастернаком?» Он пытался ухаживать за мной, что было нормой его отношения и к другим женщинам редакции.

Когда я взволнованно и, быть может, с некоторым преувеличением рассказала Б.Л. о своих неприятностях, он с возмущением сказал мне: «Вам надо немедленно оттуда уйти, заботу о Вас я возьму на себя».

Следующим днем он позвонил в редакцию и каким-то жалобным тоном проговорил: «Мне нужно немедленно сказать вам о двух очень важных вещах. Не могли бы вы сейчас подойти к Пушкину?»

Когда я пришла к памятнику, где мы обычно уже встречались, Б.Л. ходил там встревоженный.

И вдруг – каким-то совсем необычным тоном:

– Не смотрите на меня сейчас. Я кратко выражу вам свою просьбу: я хочу, чтобы вы мне говорили «ты», потому что «вы» – уже ложь.

– Я не могу вам говорить «ты», Борис Леонидович, – взмолилась я, – это для меня невозможно, это еще страшно…

– Нет, нет, нет, вы привыкнете, ну пока вы не называйте меня, ну давай я скажу тебе «ты»…

Я, смущенная, вернулась в редакцию… Чувствовала: что-то очень важное должно произойти еще сегодня… Именно сегодня!

Около девяти вечера на Потаповском раздался привычный стук в батарею…

– Я ведь не сказал второй вещи, тебе не сказал второй вещи, – взволнованно и глухо говорил Б.Л. – А ты не поинтересовалась, что я хотел сказать. Так вот первое – это было то, что мы должны быть на «ты», а второе – я люблю тебя, я люблю тебя, и сейчас в этом вся моя жизнь. Завтра я в редакцию не приду, а подойду к твоему двору, ты спустишься ко мне, и мы пойдем побродим по Москве.

Я вернулась домой и со всеми мучениями, со всей искренностью и беспощадностью к себе самой написала Б.Л. письмо. Точнее, это было не письмо, а исповедь – целая школьная тетрадка.

Я писала, что первый мой муж Иван Васильевич Емельянов из-за меня повесился, что я вышла замуж за его соперника и врага Александра Виноградова. О Виноградове ходило много сплетен. Он казался обаятельным и широким человеком, но, однако, были люди, которые утверждали, что именно он написал на мою маму клеветнический донос, будто она в своей квартире «порочила вождя», и бедная мама три года провела в лагере. А я оставалась с ним (ведь у нас был сын, да и к Ире он относился как к родной), и только смерть его положила конец этому ужасу[1].

«Если Вы, – я писала все-таки на «вы», – были причиной слез, то я тоже была! И вот судите сами, что я могу ответить на ваше «люблю», на самое большое счастье в моей жизни…»

На следующий день я спустилась вниз; Б.Л. уже ожидал меня возле бездействующего фонтана нашего двора. Здесь вмешался смешной эпизод. Мама из любопытства вышла к лестничному окну и свесилась из него так низко, что когда я спустилась к Б.Л., тот был удивлен и встревожен: «Какая-то женщина чуть не выпала из окна».

Свидание наше было кратким: Б.Л. не терпелось познакомиться с моей тетрадкой.

Уже в половине двенадцатого ночи я снова спустилась на стук в нижнюю квартиру. Встретили меня кислые слова Ольги Николаевны: «Люсенька, я, конечно, зову вас, но ведь уже поздно и Михаил Владимирович лег спать».

Мне было очень неловко, но и сказать Б.Л., чтобы он так поздно не звонил, я не решалась. Голос его меня за все вознаградил: «Олюша, я люблю тебя; я сейчас вечерами стараюсь остаться один и все вижу, как ты сидишь в редакции, как там почему-то бегают мыши, как ты думаешь о своих детях. Ты прямо ножками прошла по моей судьбе. Это тетрадка всегда со мной будет, но ты мне ее должна сохранить, потому что я не могу ее оставлять дома, ее могут найти»[2].

Так мы перешли с Б.Л. за рубеж, после которого все нам казалось недостаточным и оставалось только одно: соединиться. Но на этом пути стояли преграды, казалось, непреодолимые.

Это был период бесконечных объяснений, блужданий по темным московским улицам и переулкам. Не раз мы уходили друг от друга, чтобы больше не встретиться, но не встречаться не могли.

Я жила вместе с мамой, ее мужем Дмитрием Ивановичем Костко и двумя детьми от разных отцов, которых давно уже не было на свете. У ребят моих из-за войны не было бы настоящего детства, если бы Дмитрий Иванович по-отцовски о них не заботился. И все-таки сиротство дети ощущали, особенно старшая, Ирина.

Наступил день, когда перед моими детьми впервые предстал Борис Леонидович. Помню, как Ирочка, опираясь тоненькой ручонкой о стол, прочитала ему стихи. Неизвестно, когда она успела выучить такое трудное его стихотворение.

Борис Леонидович смахнул слезу и поцеловал Иринку. «Какие у нее удивительные глаза! Ирочка, посмотри на меня! Ты так и просишься ко мне в роман!»

Внешность Катеньки, дочери Лары из романа «Доктор Живаго», – это внешность моей дочери: «В комнату вошла девочка лет восьми с двумя мелкозаплетенными косичками. Узко разрезанные, уголками врозь поставленные глаза придавали ей шаловливый и лукавый вид. Когда она смеялась, она их приподнимала».

Но Бориса Леонидовича стала душить жалость к семье и раздвоенность – как быть. Он все снова и снова повторял мне, что, входя в квартиру, где его ожидала стареющая женщина, он вдруг начинал видеть в ней Красную Шапочку, затерянную в лесу, и приготовленные слова о разрыве застревали у него в горле. Кстати, он убеждал меня, что я вовсе не виновата в его равнодушии к жене, даже страхе перед ней, ее железным характером и голосом. «Она из семьи жандармского полковника», – вздыхая, говорил Б. Л. Все это якобы началось задолго до знакомства со мною. Звучало все это достаточно несуразно. «Это судьба распорядилась так, – говорил он, – в первый же год соединения с Зинаидой Николаевной я обнаружил свою ошибку – я любил на самом деле не ее, а Гаррика (так он называл ее первого мужа – Генриха Густавовича Нейгауза), чья игра очаровала меня.

Отчим Ольги Ивинской Д. И. Костко с детьми Ириной и Дмитрием

Ведь он хотел даже убить меня, чудак, когда Зина ушла от него! Но потом зато очень был благодарен!»

В этом весь Б. Л. Может, и в самом деле – поддался очарованию игры, и в этот момент блаженства почудилось ему, что вызвано такое состояние только большою любовью обязательно к женщине.

И вот разбиты две семьи, он с трудом ушел от своей первой жены, Евгении Владимировны, и маленького сына, соединился с 3. Н. Нейгауз. Говорит, что скоро понял ошибку. И «в этом аду» живет уже более десяти лет. Все это рассказывалось мне с таким надрывом, что не поверить ему было просто немыслимо. А я еще и хотела верить!

Третьего апреля сорок седьмого года до двенадцати ночи объяснялись мы в моей комнатке, переходя от восторгов к отчаянью.

Расставание было печальным: Б.Л. говорил, что он не имеет права на любовь, все хорошее теперь не для него, он человек долга, и я не должна отвлекать его от проторенной колеи жизни и работы, но заботиться обо мне всю жизнь он все равно будет.

Ночь была бессонной. Я поминутно выскакивала на балкон, прислушивалась к рассвету, смотрела, как гаснут фонари под молодыми тогда еще липами Потаповского переулка…

Это о них позже было написано:

Фонари, точно бабочки газовые,Утро тронуло первою дрожью…А в шесть часов утра – звонок. За дверью – Борис Леонидович. Оказалось, он ездил на дачу и обратно, ходил всю ночь по городу…

Мы молча обнялись…

Была пятница четвертого апреля сорок седьмого года. Мама с мужем и детьми уехала на весь день в Покровское-Стрешнево.

И подобно тому, как у молодоженов бывает первая ночь, так у нас это был наш первый день. Я гладила его помятые брюки. Он был воодушевлен победой. Поистине: «Есть браки таинственнее мужа и жены».

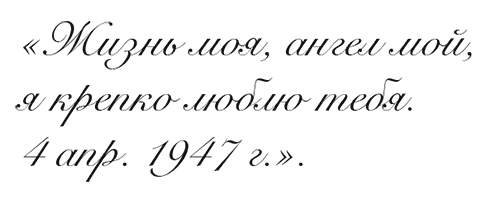

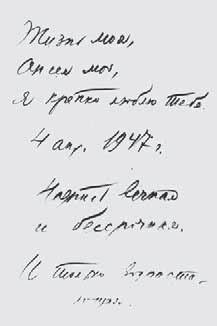

Утром этого счастливого дня Б.Л. сделал надпись на красной книжечке своих стихов:

Эта красная книжечка имеет свою историю. Во время моего первого ареста в сорок девятом году забрали все подаренные мне Борей книги. А когда следствие закончилось и «тройка» в образе молодого прыщавого лейтенанта вынесла мне приговор, Борю вызвали на Лубянку и отдали книги, принадлежащие мне; и он вырвал страницу с надписью. А другим утром, когда я вернулась из лагеря и мы снова были счастливы, и даже счастливее – я все-таки упрекнула Борю: как он мог? Теперь уже на оборотной стороне переплета его рукой было написано: «Я вырвал надпись, когда принес домой. Что тебе в ней?!»

Молча я прочитала это и ниже сделала свою надпись: «Нечего сказать, хорошо сделал: если бы не вырвал, эта книга была бы памятью о счастье – а теперь – о несчастье, о катастрофе. Да!»

Тогда Боря взял принесенный с собой снимок, на обороте его слово в слово повторил надпись сорок седьмого года, приписав под этой же датой слова: «Надпись вечная и бессрочная. И только возрастающая». Но это написано уже в пятьдесят третьем году.

«И манит страсть к разрывам»

Да, четвертое апреля сорок седьмого года! С него началось наше «Лето в городе». И моя квартира, и квартира Б.Л. были свободны. Мы встречались почти ежедневно.

Я часто отворяла ему дверь в семь утра в японском халате с домиками и длинным хвостом позади – и это увековечено в одном из стихотворений «Юрия Живаго»:

…Ты так же сбрасываешь платье,Как роща сбрасывает листья,Когда ты падаешь в объятьеВ халате с шелковою кистью.Ты – благо гибельного шага,Когда житье тошней недуга,А корень красоты – отвага,И это тянет нас друг к другу.В то лето особенно буйно цвели липы, бульвары словно пропахли медом. Великолепный «недосып» на рассветах влюбленности нашей – и вот рождаются строчки о вековом недосыпе Чистопрудного бульвара. Б.Л. входит в мою комнату в шесть утра… Он, конечно, не выспался – а значит, не выспался и бульвар, и дома, и фонари.

Когда-то я заколола маминым черепаховым гребнем волосы вокруг головы, и родилась «женщина в шлеме», смотрящая в зеркало… «Я люблю эту голову вместе с косами всеми!»

Теперь нас, тех, прежних, давно уже нет, но и гребень мамин в моих тогда густых волосах, и недоспавшие липы вошли в стихи и живут от нас отдельно – от меня, от Б.Л., от маленькой комнатенки на Потаповском.

В наших днях «под током» вперемежку с трагическими нотами было все-таки много забавного.

Однажды, в самые первые дни, получив возможность после долгого хождения по холодным улицам посидеть в тепле в моей маленькой комнатке (это было, кажется, вторым его визитом в семью), Б.Л. рванулся ко мне на диван со стула. Диван был такой старый, что сейчас же рухнул – подломилась ножка. Борис Леонидович с испугом отпрянул.

– Это рок! Сама судьба, – сказал он взволнованно, – указывает мне на мое недостойное поведение!

В другой раз, много позже, когда мы особенно часто объяснялись и ссорились, тоже произошел эпизод, до сих пор заставляющий меня улыбаться. Борису Леонидовичу очень хотелось как-то досадить мне в отместку за какую-то сцену накануне. Я же хотела мириться, наставила в комнате много васильков в различных вазах.

– Это синюхи, – сказал Б.Л. сердито. – И вообще – сорняки.

Потом оказалось, что он не любит букетов в комнате, хотя сам часто посылал их знакомым дамам.

Б.Л. ненавидел семейные сцены. Видимо, и за жизнь до меня вдосталь хлебнул их. Поэтому, когда я начинала какой-то более или менее серьезный разговор, он заранее настораживался. На мои справедливые упреки начинал гудеть:

– Нет, нет, Олюша! Это уже не мы с тобой! Это уже из плохого романа! Это уже не ты!

А я упрямо твердила:

– Нет, это я, именно я! Я живая женщина, а не выдумка твоя!

Каждый оставался при своем.

Я считала Борю больше чем мужем. Он вошел в мою жизнь, захватив все стороны, не оставив без своего вмешательства ни единого ее закоулка. Так радовало меня его любовное, нежное отношение к моим детям, особенно к повзрослевшей Иринке.

Ольга Ивинская, 1930-e годы

Мамино влияние на первых порах наших трагедий сказалось на Ирином отношении к Б. Л. Вначале она, глядя, как я то вешаю, то снимаю его портреты, поджимала губки и с презрением говорила: «Бессамолюбная ты, мама!..»

С ее взрослением все переменилось. «Я понимаю тебя, мама», – наконец сказала она, увидев, что я в очередной раз вешаю портрет Б.Л. обратно.

Кто-то из взрослых сказал детям: «Ребята, вы смотрите, каждая минута, проведенная с классиком, должна быть для вас дорога!» И вот из этого казенного и такого строгого термина «классик», уважительного и почтительного, в устах Иры вдруг появилось милое, ласковое слово «классюша»…

Классюша стал для нее самым близким человеком на свете, она очень чутко ощущала и милые его смешные слабости, и величие, и щедрость.

Но тогда дело было не в детях.

Я тоже часто бывала не на высоте и испортила много хороших минут. Накручивания близких не проходили для меня бесследно, и нет-нет да предъявляла я Боре какие-то свои на него бабьи права. Больно и стыдно вспоминать глупые эти сцены. Вот что Боря писал мне, всласть находившись по улицам и то ссорясь со мною в чужих парадных, то мирясь:

…Я опять готовлю отговорки,И опять все безразлично мне.И соседка, обогнув задворки,Оставляет нас наедине.* * *Не плачь, не морщь опухших губ,Не собирай их в складки.Разбередишь присохший струпВесенней лихорадки.Сними ладонь с моей груди,Мы провода под током.Друг к другу вновь, того гляди,Нас бросит ненароком.Но, как ни сковывает ночьМеня кольцом тоскливым,Сильней на свете тяга прочьИ манит страсть к разрывам.«Нет, нет, все кончено, Олюша, – твердил Б.Л. при одной из попыток разрыва, – конечно, я люблю тебя, но я должен уйти, потому что я не в силах вынести всех этих ужасов разрыва с семьей. (З.Н. тоже в это время, узнав обо мне, начала устраивать ему сцены.) Если ты не хочешь примириться с тем, что мы должны жить в каком-то высшем мире и ждать неведомой силы, могущей нас соединить, то лучше нам расстаться. Соединяться на обломках чьего-то крушения сейчас уже нельзя».

Но мы, повторяю, были «провода под током» – разойтись было не в нашей власти.

Однажды тяжело заболел младший сын Б. Л. Леня. И З.Н. у постели больного сына вырвала у Б.Л. обещание больше не видеть меня. Тогда он попросил Люсю Попову сообщить мне об этом решении. Но она наотрез отказалась и сказала, что это он должен сделать сам.

Я, помню, больная лежала у Люси в доме в Фурмановом переулке. И вдруг туда пришла Зинаида Николаевна. Ей пришлось вместе с Люсей отправлять меня в больницу, так как от потери крови мне стало плохо. И теперь не помню, о чем мы говорили с этой грузной, твердой женщиной, повторяющей мне, что ей наплевать на любовь нашу, что она не любит Б.Л., но семью разрушать не позволит[3].

После моего возвращения из больницы Боря явился как ни в чем не бывало и трогательно мирился с мамой, объясняя ей, как он любит меня. Мама к таким переменам уже стала привыкать.

И еще одна попытка разрыва. Шел пятьдесят третий год. Близилось мое возвращение из лагеря. Как он тосковал обо мне, добивался моего освобождения, видно даже из трогательных открыток, написанных им в Потьму под именем мамы. Мне посчастливилось их оттуда вывезти.

Первый его инфаркт, можно считать, был вызван нашей разлукой: именем этой разлуки зазвучали лучшие стихи того периода:

С порога смотрит человек,Не узнавая дома,Ее отъезд был как побег,Везде следы разгрома…Ему снилось наше свидание как несбывающееся чудо:

Засыплет снег дороги,Завалит скаты крыш.Пойду размять я ноги,За дверью ты стоишь…И вдруг, когда судьба готовила нам чудо реального свидания, ему в это время представилось, что я уже не я, а он уже не он, а З.Н. выходила его от инфаркта, и личную жизнь нужно оставить, подменяя ее преданностью и благодарностью. И вот Б.Л. вызвал на Чистопрудный бульвар пятнадцатилетнюю Иру и дал ей весьма странное поручение. Девочка должна была передать своей матери, когда та вернется после четырехлетнего заключения в лагере, его слова: он любил меня, все было прекрасно, но теперь отношения могут измениться.

Жаль, что Ира не вела тогда никаких записей. И потому не сохранилась вся непосредственность, наивная прелесть и вместе с тем несомненная жестокость его слов.

Я знала его боязнь перемен в близком человеке. Он упорно не хотел повидаться со своей сестрой Лидией, которую помнил молоденькой красивой девушкой. «Какой будет ужас, – как-то сказал он мне, – когда перед нами окажется страшная старуха и совершенно чужой нам человек». Я уверена, такой старушкой он ожидал после лагеря увидеть и меня. Отсюда его деликатное поручение Ире: мол, жизнь может и не сложиться по-прежнему.

И вдруг он увидел – я такая же. Ну похудевшая, может быть. Моя любовь и близость к Б.Л. всегда меня как-то удивительно воскрешали.

Словом, разорванная разлукой, наша жизнь вдруг преподнесла ему неожиданный подарок – и вот вновь превыше всего «живое чернокнижье» горячих рук и торжество двоих в мировой вакханалии.

Нас охватила какая-то отчаянная нежность и решимость быть всегда вместе. А Ира о «поручении» на бульваре рассказала мне много лет спустя после смерти Б.Л…

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Сноски

1

Только после его смерти я поехала за мамой, без билета, в солдатских теплушках, на страшную станцию Сухово-Безводное, отвезла ей донорский свой паек, и даже удалось мне вырвать ее оттуда. Дождалась актировки негодных и больных, тогда еще было такое и привезла полуживую нелегально в Москву. Много было страшного. Смерти, самоубийства.

2

И я хранила эту тетрадь-исповедь. Два года спустя она оказалась в руках следователя МГБ.

3

Эта единственная встреча двух любящих Пастернака женщин описана также и в воспоминаниях Зинаиды Николаевны: «Она [О.И.] уверяла меня, что она беременна, на что я ей ответила: „Вы должны быть счастливы иметь ребенка от человека, которого вы любите. На вашем месте я бы этим удовлетворилась»… А летом 1948 года мы с Борей получили письмо от М. К. Баранович. Она нам сообщила, что О.И. действительно родила девочку, которая умерла через 24 часа». – И.Е.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Всего 10 форматов