Собор Парижской Богоматери

– Он слишком тощий! – пробормотала она сквозь зубы и отошла прочь.

Третья была молоденькая девушка, довольно свеженькая и не слишком безобразная. «Спасите меня», – шепнул ей бедняга. Она взглянула на него с состраданием, затем потупилась, поправила складку на юбке и остановилась в нерешительности. Он следил за всеми ее движениями: это была его последняя надежда. «Нет, – проговорила она наконец, – нет, Гильом Вислощекий меня поколотит». И она замешалась в толпу.

– Ну, приятель, тебе не везет, – заметил Клопен.

И, поднявшись во весь рост на своей бочке, он, к величайшей потехе всех, закричал, подражая тону оценщика на аукционе:

– Никто не желает его приобрести? Раз, два, три! – И повернувшись лицом к виселице, он сказал, кивнув головой: – Остался за вами!

Бельвинь де Летуаль, Андри Рыжий и Франсуа Шант-Прюн снова приблизились к Гренгуару.

В эту минуту среди арготинцев поднялся крик:

– Эсмеральда! Эсмеральда!

Гренгуар вздрогнул и обернулся в ту сторону, откуда доносились возгласы. Толпа расступилась и пропустила непорочное и ослепительное создание.

То была цыганка.

– Эсмеральда, – повторил Гренгуар, пораженный, несмотря на свое волнение, той быстротой, с какою это магическое слово связало все его воспоминания за этот день.

Казалось, что это удивительное существо простирало до самого Двора чудес власть своего очарования и красоты. Арготинцы и арготинки тихо сторонились, уступая ей дорогу, их зверские лица как бы светлели от одного ее взгляда.

Она приблизилась к осужденному своей легкой поступью. Хорошенькая Джали следовала за ней. Гренгуар был ни жив ни мертв. Она с минуту молча глядела на него.

– Вы хотите повесить этого человека? – с важностью обратилась она к Клопену.

– Да, сестра, – ответил король Алтынный, – разве только ты захочешь взять его в мужья.

Она сделала свою очаровательную гримаску.

– Я беру его, – сказала она.

Тут Гренгуар непоколебимо уверовал в то, что все происходящее с ним с утра лишь сон, а это – продолжение сна.

Развязка хотя и была приятна, но слишком потрясла его.

С шеи поэта сняли петлю и велели спуститься со скамьи. Он вынужден был сесть, так сильно был он ошеломлен. Цыганский герцог, не произнеся ни единого слова, принес глиняную кружку. Цыганка подала ее Гренгуару.

– Бросьте ее на землю, – сказала она.

Кружка разлетелась на четыре части.

– Брат, – произнес тогда цыганский король, возложив на их головы свои руки, – она твоя жена. Сестра – он твой муж. На четыре года. Ступайте.

VII. Брачная ночь

По прошествии нескольких минут наш поэт очутился в небольшой каморке со сводчатым потолком, уютной и жарко натопленной, перед столиком, который, казалось, только того и ждал, чтобы позаимствовать какой-нибудь снеди из висящего на стене шкапчика. В перспективе у Гренгуара была удобная постель и общество хорошенькой девушки. Приключение было похоже на волшебство. Он начал не шутя почитать себя за сказочного принца; от времени до времени он внимательно осматривался, как бы желая убедиться, не здесь ли еще та огненная колесница, запряженная двумя крылатыми химерами, которая одна могла столь стремительно перенести его из преисподней в рай. Иногда же, чтобы совсем не оторваться от земли, он, хватаясь за действительность, устремлял упорный взгляд на прорехи своего камзола. Его рассудок, колеблясь в фантастических просторах, держался только на этой нити.

Молодая девушка не обращала на него никакого внимания; она уходила, возвращалась, передвигала табурет, болтала с козочкой, строила по временам свою гримаску; наконец она села возле стола, и Гренгуар мог вволю ее разглядывать.

Вы были когда-то ребенком, читатель, а может быть, вам посчастливилось остаться им и по сей день. Несомненно, вы не раз в сияющий солнечный день, сидя на берегу быстрой речки, ловили взором какую-нибудь очаровательную стрекозу, зеленую или голубую, которая быстрым, резким, косым лётом переносилась с кустика на кустик и словно лобзала кончик каждой ветки. (Что до меня, то я проводил за этим занятием долгие дни – плодотворнейшие дни моей жизни.) Вспомните, с каким любовным вниманием ваша мысль и взор были прикованы к этому маленькому вихрю пурпуровых и лазоревых крыл, свистящему и жужжащему, в центре которого трепетал какой-то неуловимый образ, затененный самой стремительностью своего движения. Это воздушное создание, чуть видное сквозь трепетанье крылышек, казалось вам нереальным, призрачным, неосязаемым, неразличимым. А когда наконец стрекоза опускалась на верхушку тростника и вы, затаив дыхание, могли разглядеть продолговатые прозрачные крылья, длинное эмалевое одеяние и два хрустальных глаза, – как бывали вы изумлены и как боялись, что этот образ снова превратится в тень, а живое существо – в химеру! Припомните эти впечатления, и вам будет понятно, что испытывал Гренгуар, созерцая под видимой и осязаемой оболочкой ту Эсмеральду, которую до сей поры он видел лишь мельком за вихрем пляски, песни и суеты.

«Так вот что такое Эсмеральда! – думал он, следя за ней задумчивым взором и все более и более погружаясь в мечтания. – Небесное создание и уличная плясунья! Столь много и столь мало! Она нанесла нынче утром последний удар моей мистерии, и она же вечером спасла мне жизнь. Мой злой гений! Мой ангел-хранитель! Прелестная женщина, клянусь честью! Она должна любить меня до безумия, если решилась завладеть мной таким странным способом. Да, кстати, – встав внезапно из-за стола, сказал он себе, охваченный тем чувством реальности, которое составляло основу его характера и философии, – как-никак, но ведь я ее муж!»

Эта мысль отразилась в его глазах, и он с таким предприимчивым и галантным видом подошел к молодой девушке, что она отшатнулась.

– Что вам угодно? – спросила она.

– Неужели вы сами не догадываетесь об этом, обожаемая Эсмеральда? – ответил Гренгуар с такой страстью, что сам себе удивился.

Цыганка изумленно посмотрела на него.

– Я не понимаю, что вы хотите сказать.

– Как же! – продолжал Гренгуар, все более и более воспламеняясь и воображая, что в конце концов он имеет дело всего лишь с добродетелью Двора чудес. – Разве я не твой, нежная моя подруга? Разве ты не моя?

И он простодушно обнял ее за талию.

Она выскользнула у него из рук, как угорь. Отскочив на другой конец каморки, она наклонилась, затем вновь выпрямилась, и, раньше чем Гренгуар успел сообразить, откуда он взялся, в ее руке сверкнул маленький кинжал. Гордая, негодующая, сжав губы, красная, как наливное яблочко, стояла она перед ним; ноздри ее раздувались, глаза сверкали. Тут же выступила вперед и белая козочка, наставив на Гренгуара свой лоб, вооруженный двумя хорошенькими позолоченными и весьма острыми рожками. Все это произошло в мгновение ока.

Стрекоза превратилась в осу и стремилась ужалить.

Наш бедный философ опешил и с глупым видом смотрел то на козочку, то на Эсмеральду.

– Пресвятая Дева, – воскликнул он, опомнившись от изумления и обретя дар речи, – вот так храбрецы!

Цыганка нарушила молчание:

– А ты, как я погляжу, очень дерзкий плут!

– Простите, мадемуазель, – улыбаясь, ответил Гренгуар, – но зачем же вы взяли меня в мужья?

– А было бы лучше, если бы тебя повесили?

– Значит, вы вышли за меня замуж только ради того, чтобы спасти меня от виселицы? – спросил Гренгуар, несколько разочаровавшись в своих любовных упованиях.

– А о чем же другом я могла думать?

Гренгуар закусил губу. «Ну, ну, – пробормотал он, – видимо, Купидон далеко не столь благосклонен ко мне, как я предполагал. Но для чего же тогда было разбивать эту злосчастную кружку?»

Кинжал молодой цыганки и рожки козочки все еще находились в оборонительном положении.

– Мадемуазель Эсмеральда, – сказал поэт, – заключим перемирие. Я не актуариус Шатле и не буду доносить, что вы вопреки запрещениям и приказам господина парижского прево носите при себе кинжал. Но все же вы должны знать, что восемь дней тому назад Ноэль Лекривен был присужден к уплате штрафа в десять су за то, что носил шпагу. Ну да меня это не касается; я перехожу к делу. Клянусь вам вечным спасением, что я не подойду к вам без вашего согласия и разрешения, только дайте мне поужинать.

В сущности, Гренгуар, как и господин Депрео, был «преотменно мало сластолюбив». Он не принадлежал к породе тех грубоватых и развязных мужчин, которые берут девушек приступом. В любви, как и во всем остальном, он был противником крайних мер и предпочитал выжидательную политику. Приятная беседа с глазу на глаз и добрый ужин, в особенности когда человек голоден, казались ему великолепной интермедией между прологом и развязкой любовного приключения.

Цыганка оставила его речь без ответа. Сделав презрительную гримаску, она, точно птичка, подняла головку и вдруг расхохоталась; маленький кинжал исчез так же быстро, как появился, и Гренгуар не успел разглядеть, куда пчелка спрятала свое жало.

Через минуту на столе очутились ржаной хлеб, кусок сала, несколько сморщенных яблок и жбан браги. Гренгуар с увлечением принялся за еду. Слыша бешеный стук его железной вилки о фаянсовую тарелку, можно было предположить, что вся его любовь обратилась в аппетит.

Сидя напротив него, молодая девушка молча наблюдала за ним, явно поглощенная какими-то другими мыслями, которым она порой улыбалась, и милая ее ручка гладила головку козочки, нежно прижавшуюся к ее коленям.

Свеча желтого воска освещала эту сцену обжорства и мечтательности.

Заморив червячка, Гренгуар устыдился, заметив, что на столе осталось несъеденным лишь одно яблоко.

– А вы не голодны, мадемуазель Эсмеральда? – спросил он. Она отрицательно покачала головой и устремила задумчивый взор на сводчатый потолок комнатки.

«Что ее там занимает? – спросил себя Гренгуар, посмотрев туда же, куда глядела цыганка. – Не может быть, чтобы рожа каменного карлика, высеченного в центре свода. Черт возьми! С ним-то я вполне могу соперничать».

И он окликнул ее:

– Мадемуазель!

Она, казалось, не слыхала.

Он повторил еще громче:

– Мадемуазель Эсмеральда!

Напрасно. Ее мысли витали где-то далеко, и голос Гренгуара был бессилен отвлечь ее от них. К счастью, в дело вмешалась козочка: она принялась тихонько дергать свою госпожу за рукав.

– Что тебе, Джали? – словно пробудившись от сна, быстро спросила цыганка.

– Она голодна, – ответил Гренгуар, обрадовавшись случаю завязать разговор.

Эсмеральда накрошила хлеба, и козочка грациозно начала его есть с ее ладони.

Гренгуар, не дав молодой девушке времени опять впасть в задумчивость, отважился задать ей щекотливый вопрос:

– Итак, вы не желаете, чтобы я стал вашим мужем?

Она пристально поглядела на него и ответила:

– Нет.

– А любовником? – спросил Гренгуар.

Она сделала гримаску и сказала:

– Нет.

– А другом? – настаивал Гренгуар.

Она опять пристально поглядела на него и, помедлив, ответила:

– Может быть.

Это «может быть», столь любезное сердцу философа, ободрило Гренгуара.

– А знаете ли вы, что такое дружба? – спросил он.

– Да, – ответила цыганка. – Это значит быть братом и сестрой; это две души, которые соприкасаются не сливаясь; это два перста одной руки.

– А любовь? – спросил Гренгуар.

– О, любовь! – промолвила она, и голос ее дрогнул, и глаза заблистали. – Любовь – это когда двое едины. Когда мужчина и женщина превращаются в ангела. Это – небо!

При этих словах лицо уличной плясуньи просияло чудесной красотой, которая необычайно потрясла Гренгуара и, казалось ему, была в совершенном соответствии с почти восточной экзальтированностью ее слов. Ее розовые невинные уста слегка улыбались, непорочное и ясное чело, как зеркало от дыхания, иногда затуманивалось какой-то мыслью, а из-под опущенных длинных черных ресниц струился неизъяснимый свет, придававший ее чертам ту идеальную нежность, которую впоследствии уловил Рафаэль в мистическом слиянии девственности, материнства и божественности.

– Каким же надо быть, чтобы вам понравиться? – продолжал Гренгуар.

– Надо быть мужчиной.

– А я, – спросил он, – разве я не мужчина?

– Мужчиной, у которого на голове шлем, в руках шпага, а на сапогах золотые шпоры.

– Так! – заметил Гренгуар. – Значит, без золотых шпор нет и мужчины. Вы любите кого-нибудь?

– Любовью?

– Да, любовью.

На минуту она задумалась, затем сказала с каким-то особым выражением:

– Я скоро это узнаю.

– Отчего же не сегодня вечером? – нежно спросил поэт. – Почему не меня?

Она серьезно взглянула на него.

– Я полюблю только того мужчину, который сумеет защитить меня.

Гренгуар покраснел и принял эти слова к сведению. Молодая девушка, очевидно, намекала на ту слабую помощь, которую он оказал ей два часа тому назад, когда она попала в такое опасное положение. Ему вспомнился теперь этот случай, полузабытый им среди других его ночных передряг. Он хлопнул себя по лбу:

– Мне следовало бы с этого и начать! Простите мою ужасную рассеянность, мадемуазель. Скажите, каким образом вам удалось вырваться из когтей Квазимодо?

Этот вопрос заставил цыганку вздрогнуть.

– О! Ужасный горбун! – закрывая лицо руками, воскликнула она и задрожала, словно ее охватило холодом.

– Действительно ужасный! Но как же вам удалось ускользнуть от него? – настойчиво повторил свой вопрос Гренгуар.

Эсмеральда улыбнулась, вздохнула и промолчала.

– А вы знаете, почему он вас преследовал? – спросил Гренгуар, пытаясь обходным путем вернуться к интересовавшей его теме.

– Не знаю, – ответила молодая девушка, а потом быстро прибавила: – Вы ведь тоже меня преследовали, а зачем?

– Клянусь честью, я и сам не знаю.

Оба замолчали. Гренгуар кромсал своим ножом стол, молодая девушка улыбалась и пристально глядела на стену, словно что-то видела за ней. Вдруг она едва слышно запела:

Quando las pintadas avesMudas estаn, у la tierra…[31]Оборвав песню, она принялась ласкать Джали.

– Какое хорошенькое животное, – сказал Гренгуар.

– Это моя сестричка, – ответила цыганка.

– Почему вас зовут Эсмеральдой[32]? – спросил поэт.

– Не знаю.

– А все же?

Она вынула из-за пазухи маленькую овальную ладанку, висевшую у нее на шее на цепочке из зерен лаврового дерева и источавшую сильный запах камфары. Ладанка была обтянута зеленым шелком, а посредине была нашита зеленая бусинка, похожая на изумруд.

– Может быть, из-за этого, – сказала она.

Гренгуар хотел взять ладанку в руки. Эсмеральда отшатнулась.

– Не прикасайтесь к ней! Это амулет. Либо вы повредите ему, либо он вам.

Любопытство поэта разгоралось все сильнее.

– Кто же вам его дал?

Она приложила пальчик к губам и спрятала амулет на груди. Гренгуар попытался задать ей еще несколько вопросов, но она отвечала неохотно.

– Что означает слово «Эсмеральда»?

– Не знаю, – сказала она.

– На каком это языке?

– Должно быть, на цыганском.

– Я так и думал, – сказал Гренгуар. – Вы родились не во Франции?

– Я ничего об этом не знаю.

– А кто ваши родители?

В ответ она запела на мотив старинной песни:

Отец мой орел,Мать моя орлица.Плыву я без ладьи,Плыву я без челна.Отец мой орел,Мать моя орлица.– Так, – сказал Гренгуар. – Сколько же вам было лет, когда вы приехали во Францию?

– Я была совсем малюткой.

– А в Париж?

– В прошлом году. Когда мы входили в Папские ворота, то над нашими головами пролетела камышовая славка; это было в конце августа; я сказала себе: «Зима нынче будет суровая».

– Да, так оно и было, – сказал Гренгуар, восхищаясь тем, что разговор наконец завязался, – мне все время приходилось дыханием отогревать пальцы. Вы, значит, обладаете даром пророчества?

Она снова вернулась к лаконической форме ответа:

– Нет.

– А тот человек, которого вы называете цыганским герцогом, – глава вашего племени?

– Да.

– А ведь это он сочетал нас браком, – робко заметил поэт.

Она сделала свою обычную гримаску.

– Я даже не знаю, как тебя зовут.

– Извольте! Пьер Гренгуар.

– Я знаю более красивое имя.

– Злая! – сказал поэт. – Но пусть так, я не буду сердиться. Послушайте, может быть, вы полюбите меня, узнав поближе. Вы с таким доверием рассказали мне свою историю, что я должен отплатить вам тем же. Итак, вам уже известно, что мое имя Пьер Гренгуар. Я сын сельского нотариуса из Гонеса. Двадцать лет тому назад, во время осады Парижа, отца моего повесили бургундцы, а мать мою зарезали пикардийцы. Таким образом, шести лет я остался сиротой, и подошвой моим ботинкам служили лишь мостовые Парижа. Не знаю сам, как мне удалось прожить с шести до шестнадцати лет. То торговка фруктами давала мне сливу, то булочник бросал корочку хлеба; по вечерам я старался, чтобы меня подобрал на улице ночной дозор: меня отводили в тюрьму, и там я находил для себя охапку соломы. Однако все это не мешало мне расти и худеть, как видите. Зимою я грелся на солнышке у подъезда особняка де Санс, недоумевая, почему костры Иванова дня зажигают летом. В шестнадцать лет я решил выбрать себе профессию. Одно за другим я испробовал все. Я пошел в солдаты, но оказался недостаточно храбрым. Затем я сделался монахом, но оказался недостаточно набожным, а кроме того, я не умел пить. Тогда с отчаяния я поступил в обучение к плотникам, но оказался слишком слабосильным. Больше всего мне хотелось стать школьным учителем; правда, грамоты я не знал, но это меня не смущало. Убедившись через некоторое время, что для всех этих занятий мне чего-то не хватает и что я ни к чему не пригоден, я, следуя своему влечению, стал сочинять стихи и песни. Это ремесло как раз годится для бродяг, и это все же лучше, чем промышлять грабежом, на что меня подбивали некоторые вороватые парнишки из числа моих приятелей. К счастью, я однажды встретил преподобного отца Клода Фролло, архидьякона собора Парижской Богоматери. Он принял во мне участие, и ему я обязан тем, что стал по-настоящему образованным человеком, знающим латынь, начиная с книги Цицерона «Об обязанностях» и кончая «Житиями святых», творением отцов-целестинцев. Я кое-что смыслю в схоластике, пиитике, стихосложении и даже в алхимии, этой премудрости из всех премудростей. Я автор той мистерии, которая сегодня с таким успехом и при таком громадном стечении народа была представлена в переполненной большой зале Дворца. Я написал также труд в шестьсот страниц о страшной комете 1465 года, из-за которой один несчастный сошел с ума. На мою долю выпадали и другие успехи. Будучи несколько сведущ в артиллерийском деле, я работал над сооружением той огромной бомбарды Жеана Мога, которая, как вам известно, взорвалась на мосту Шарантон, когда ее хотели испробовать, и убила двадцать четыре человека зевак. Итак, вы видите, что я для вас неплохая партия. Я знаю множество весьма забавных штучек, которым могу научить вашу козочку, – например, передразнивать парижского епископа, этого проклятого святошу, мельницы которого обдают грязью прохожих на всем протяжении Мельничного моста. А потом я получу за свою мистерию большие деньги звонкой монетой, если мне за нее заплатят. Словом, я весь к вашим услугам: и я, и мой ум, и мои знания, и моя ученость; я готов жить с вами так, как вам будет угодно, мадемуазель, – в целомудрии или в веселии: как муж с женою, буде вам то понравится, или как брат с сестрой, если вы это предпочтете.

Гренгуар умолк, выжидая, какое впечатление его речь произведет на молодую девушку. Глаза ее были опущены.

– Феб, – промолвила она вполголоса и, обернувшись к поэту, спросила: – Что означает слово «Феб»?

Гренгуар, хоть и не очень хорошо понимавший, какое отношение этот вопрос имел к его монологу, был все же не прочь блеснуть своей ученостью и, приосанившись, ответил:

– Это латинское слово, оно означает «солнце».

– Солнце! – повторила цыганка.

– Так звали прекрасного стрелка, который был богом, – присовокупил Гренгуар.

– Богом! – повторила она с каким-то мечтательным и страстным выражением.

В эту минуту один из ее браслетов расстегнулся и упал. Гренгуар быстро наклонился, чтобы поднять его. Когда он выпрямился, молодая девушка и козочка уже исчезли. Он услышал, как щелкнула задвижка. Маленькая дверь, ведущая, по-видимому, в соседнюю каморку, заперлась изнутри.

«Оставила ли она мне хоть постель?» – подумал наш философ.

Он обошел каморку. Единственной мебелью, пригодной для спанья, был довольно длинный деревянный ларь; но его крышка была резной работы, и это заставило Гренгуара, когда он на нем растянулся, испытать ощущение, подобное тому, какое испытал Микромегас, улегшись во всю длину на Альпах.

– Делать нечего, – сказал он, устраиваясь поудобней на этом ложе, – приходится смириться. Однако какая странная брачная ночь! А жаль! В этой свадьбе с разбитой кружкой было нечто наивное и допотопное, что мне понравилось.

Книга третья

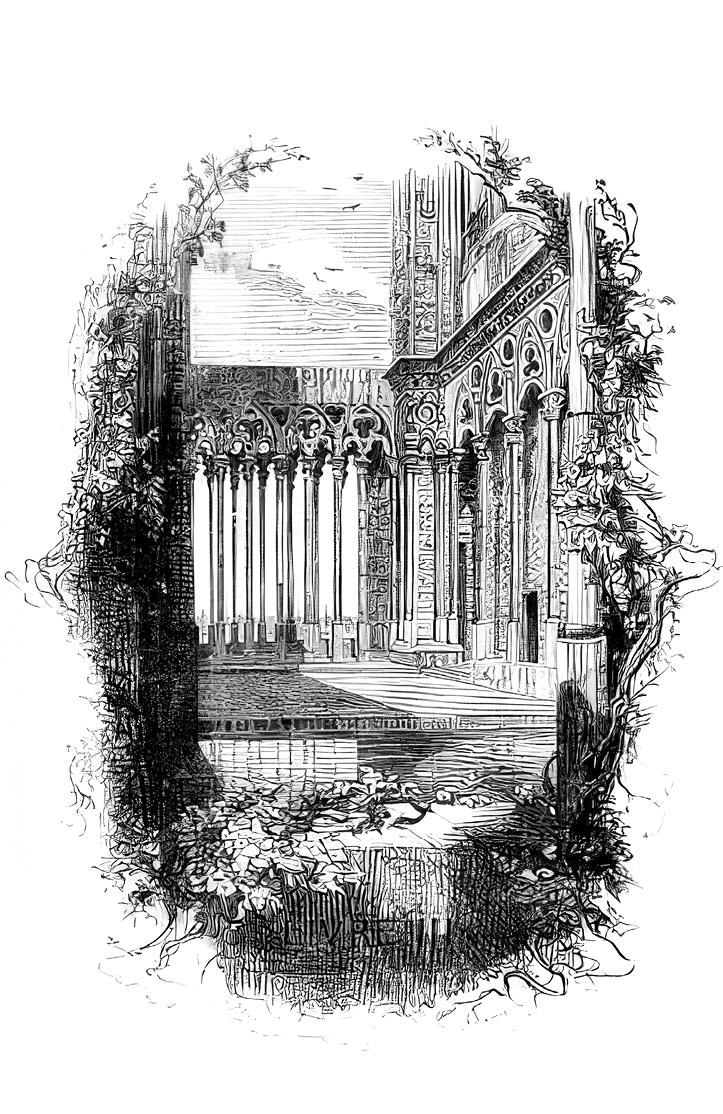

I. Собор Богоматери

Несомненно, собор Парижской Богоматери еще и доныне является благородным и величественным зданием. Но каким бы прекрасным собор, дряхлея, ни оставался, нельзя не скорбеть и не возмущаться при виде тех бесчисленных разрушений и повреждений, которым и годы, и люди одновременно подвергли этот почтенный памятник старины, без малейшего уважения к имени Карла Великого, заложившего первый его камень, и к имени Филиппа Августа, положившего последний.

На челе этого старейшего патриарха наших соборов рядом с морщиной неизменно видишь шрам. Tempus edax, homo edacior[33], что я охотно перевел бы таким образом: «Время слепо, а человек невежествен».

Если бы у нас с читателем хватило досуга проследить один за другим все те следы разрушения, которые отпечатались на этом древнем храме, мы бы заметили, что доля времени здесь ничтожна, что наибольший вред нанесли люди, и главным образом люди искусства. Я вынужден упомянуть о «людях искусства», ибо в течение двух последних столетий к их числу принадлежали личности, присвоившие себе звание архитекторов.

Прежде всего – чтобы ограничиться лишь немногими наиболее значительными примерами – следует указать, что вряд ли в истории архитектуры найдется страница прекраснее той, какою является фасад этого собора, где последовательно и в совокупности предстают перед нами три стрельчатых портала; над ними – зубчатый карниз, словно расшитый двадцатью восемью королевскими нишами, громадное центральное окно-розетка с двумя другими окнами, расположенными по бокам, подобно священнику, стоящему между дьяконом и иподьяконом; высокая изящная аркада галереи с лепными украшениями в форме трилистника, несущая на своих тонких колоннах тяжелую площадку, и, наконец, две мрачные массивные башни с шиферными навесами. Все эти гармонические части великолепного целого, воздвигнутые одни над другими в пять гигантских ярусов, безмятежно в бесконечном разнообразии разворачивают перед глазами свои бесчисленные скульптурные, резные и чеканные детали, могуче и неотрывно сливающиеся со спокойным величием целого. Это как бы огромная каменная симфония; колоссальное творение и человека, и народа; единое и сложное, подобно «Илиаде» и «Романсеро», которым оно родственно; чудесный результат соединения всех сил целой эпохи, где из каждого камня брызжет принимающая сотни форм фантазия рабочего, направляемая гением художника; одним словом, это творение рук человеческих могуче и изобильно, подобно творению Бога, у которого оно как будто заимствовало двойственный его характер: разнообразие и вечность.

То, что мы говорим здесь о фасаде, следует отнести и ко всему собору в целом; а то, что мы говорим о кафедральном соборе Парижа, следует сказать и обо всех христианских церквах Средневековья. Все в этом искусстве, возникшем само собою, последовательно и соразмерно. Смерить один палец ноги гиганта – значит определить размеры всего его тела.

Но возвратимся к этому фасаду в том его виде, в каком он нам представляется, когда мы благоговейно созерцаем суровый и мощный собор, который, по словам его летописцев, наводит страх – quoe mole sua terrorem incutit spectantibus[34].

Ныне в его фасаде недостает трех важных частей: прежде всего крыльца с одиннадцатью ступенями, приподнимавшего его над землей; затем нижнего ряда статуй, занимавших ниши трех порталов; и наконец, верхнего ряда изваяний, некогда украшавших галерею первого яруса и изображавших двадцать восемь древних королей Франции, начиная с Хильдеберта и кончая Филиппом Августом, с королевскою державою в руке.