Первая зорька

Так победим!

Значит, это необходимо,

Чтобы каждый вечер

Над крышами

Загоралась хотя бы одна звезда?!

Владимир МаяковскийИгорь Демьяненко возглавлял безопасность одного банка средней руки, хоть до этого никогда не служил ни в милиции, ни в прокуратуре. Так сложилось. В банк он попал в 90-х и быстро проявил способность к конструктивным переговорам с набегавшими волнами правоохранителями всех мастей, чинов и рангов. Спокойный как удав, со взором профессионального киллера, в дорогом костюме и с айфоном в руке, он спускался к очередным вымогателям в законе, излучая уверенность и холодную решимость. Таких людей боятся инстинктивно. Особенно горячие, бывало, даже теряли дар речи, чувствуя леденящий взгляд безопасника.

В кабинеты к высокопоставленным силовикам Демьяненко заходил совершенно другим. Скромный, но настойчивый друг – не более того. Он носил деньги, но больше, чем белым конвертом, подкупал своим вниманием. Рыбалка, охота, баня, лечение за рубежом, девочки из модельного агентства – он все умел, все мог, все добывал для дорогих друзей. Сотни людей пробовали пойти по пути Игоря без особых успехов, а он шел, карабкаясь по лестнице «деловых» отношений, подтягиваясь аккуратно руками вверх и закрепляясь подошвами на новых ступенях.

Талант Игоря вовсе не базировался на излишнем подобострастии, избави бог. Просто Всевышний наделил его даром к изобразительному искусству. Настраиваясь, он мысленно двигал руками и рисовал, рисовал в своем воображении предстоящего собеседника. Картины чаще всего были так себе и годились разве что для фильмов ужасов. Очередной генерал выходил у него жалким ничтожеством, вымогающим деньги подлостью и шантажом, с отвратительной супругой – этакой бабищей с повадками прапорщика и разбалованными донельзя детьми. Генерал любил на шару потискать молоденьких девочек, напиться и нагадить в ресторане, а подчас и под себя, или украсть фишки в казино, опуская их сальными пальцами в отвратительную неглаженную штанину. Сыто икая, «лампасы» любил говорить о смысле жизни и пользе отечеству, а также о повышении мзды за свои услуги. Узрей такую картину на холсте – и есть не захочется еще неделю…

Плотно закрыв глаза, Игорь брался за кисть. Аккуратно, слой за слоем он поправлял, зарисовывал мерзкое, гадкое, неуловимыми мазками добавляя в портрет что-то невообразимо-человеческое. Вот генерал уже падал пьяным и гадил не из-за мерзкой душонки, а исключительно из-за болезни печени, перенесенной им в сиротской голодной юности. Супруга генерала досталась ему как единственный шанс закрепиться в городе и сходу поселиться в собственной квартире. Оттого и тянуло генерала на смазливых девчонок, так как прелести супруги не могли бы прельстить даже отсидевшего пятерку в одиночке. Но бросить ее он не мог из-за чувства порядочности и жил, взвалив на плечи эту лямку. Детей баловал, жлобстовал из-за них, стараясь с лихвой обеспечить, чтоб не познали они доли лихой, доли сиротской.

И божьим даром откровенная мразь превращалась в несчастного, слабого, но доброго человека. В портрет уже больше не хотелось плюнуть. Хотелось обнять и, закусив стопку огурцом, плакать о несчастной доле и несправедливой судьбе. Старый «рисунок» таял, как мороженое под палящим солнцем, а новый образ креп прямо на глазах и застывал намертво строительной пеной. Как только пена отвердевала окончательно, Игорь отворял кабинет и обнимал доброго старого друга. Его искренность, чем-то похожая на собачью, подкупала сердце даже самого отъявленного подонка и негодяя, располагая к дружбе, беседе, а периодически даже к нравственным поступкам.

Тот, кто никогда не имел отношения к серьезному творчеству, вряд ли поймет всю тяжесть такого труда. Художник выворачивает себя наизнанку, рисуя в минуты вдохновения, даруемого только наивысшим накалом эмоций. Счастье, скорбь – все это выматывают душу в ноль, опустошая все, даже самые скрытые резервы. Душа потом, как переразряженный аккумулятор – просто не хочет заряжаться, что с ней ни делай. Отсюда у творческого люда губительная страсть к алкоголю и наркотикам, стимулирующим измученное тело опять воспрять и парить в небесах или плакать на потеху публике. Без этих допингов только стальная воля может заставить маэстро творить.

Игорь ничего такого позволить себе не мог, поэтому настраивался на «портрет» мучительно, напрягая уставшие члены. Он ходил вокруг нужного здания, пил кофе, беседуя с бариста, подолгу разглядывал рисунки небес. Затем решительно закрывал глаза и брался за воображаемую кисть.

Еще одним побочным эффектом было чувство любви к своим «портретам», присущее любому таланту. Человек уже переставал быть чужим дядей или тетей, произошедшим в далеком прошлом от мартышки. Он был теперь сотворен рукой Игоря, мукой его души и на веки вечные прирастал, становился частью некого единого целого. Если впоследствии «портрет» особо гадил, то ранил художника, как ранит разбитая бутылка в руках хулигана, оставляя ужасный окровавленный, разорванный след. Игорь мучился тем, что раз от раза стремился увидеть свое «чадо», и мучился страхом узреть очередное злодеяние или мерзость.

Но банк был доволен успешным безопасником и платил звонкую монету исправно, позволяя Демьяненко жить, особо ни в чем не нуждаясь. А хочешь есть – люби работать. Тайну свою, как что-то особо личное, Игорь хранил даже от самых близких, и о его художествах до поры никто не ведал. Да и сам художник, если признаться, как-то творчеством свои мысленные картины не считал.

Первый казус вышел при посещении с благотворительной миссией детского дома. Банк выделил чуть деньжат и отправил свою делегацию, выполняя разнарядку по оказанию милостей. Девчонка лет семи рыдала над листом бумаги, безуспешно стараясь нарисовать автопортрет. Как-то нечаянно взяв карандаш, Игорь нарисовал ее принцессой, раскинувшей руки навстречу солнцу, а со всех сторон к девочке подходили лесные звери, склоняя головы в поклоне. Что там девчонка – весь класс замер, ахнув, бережно, как хрупкий бокал, передавая листок из рук в руки.

По дороге домой безопасник купил холст, кисточку и краски. Открыв дверь, он как-то бочком-бочком протиснулся в квартиру, прикрывая телом купленные богатства. Но прокрасться не случилось, и он решил покупкой похвастаться. Супруга ойкнула, услышав сумму чека. Игорь расстроился. Но женское сердце подсказало выход – благоверная вспомнила, что ее мама в молодости неплохо рисовала. «Поиграешься и маме отдашь», – сказала она, помолчав, и проследовала в кухню.

В субботу Игорь сел за работу. Он рисовал закаты на малиновой планете, где реки бьют вверх, уходя в горизонты небес, а деревья бегают как зайцы и грызут морковку. «Наш мир» – подписал он холст и оставил сохнуть. Жена прыснула, глядя на этот набор красок, но высказалась как-то нейтрально, по-семейному. Дескать, лучше так, чем бутылка или любовница. А Игорь и не спорил. Дома мазню повесить ему не дали, и он унес ее в свой рабочий кабинет. Там безопасника побаивались и дурных вопросов не задавали. Тем паче, Игорь поведал, что получил картину в подарок от некоего чиновника, и намекнул на некую фантастическую цену.

Картины множились и множились, и за пару лет «малиновый мир» заполнил чуть ли не весь банк. Игорь всего лишь однажды решил поведать близкому другу свою тайну, и то не полностью, намеком: мол, не начать ли мне рисовать? Но тот, дружески приобняв, заметил, что все прекрасное уже нарисовано, и пачкать холст кистью сейчас, особенно не чувствуя себя Рембрандтом, есть занятие низкое и недостойное. Игорь нарисовал новый холст, на котором люди были с дырками, как прохудившийся башмак, а из щелей вместо лучиков внутреннего света била грязь вперемешку с испражнениями. «Так победим!» – начертал он на ней. Картину Игорь подарил генералу, сказав, что банк отдал за нее тридцать тысяч зеленых. Генерал округлил глаза и немедленно пришпандорил работу в кабинете рядом с иными дорогими подарками и сейфом с деньгами.

Зашить бы бабам рот! Нет, что я говорю? Это чересчур. Просто уметь бы вытирать им из мозгов часть явно ненужной информации, да и только. Благоверная Игорька таки кому-то разболтала о странностях супруга, и весточка разлеталась по городу, как осколки стекла в разные стороны. Вроде бы ничего не украл, но Игоря разлюбили, а то и стали опасаться. Рисунки были недурны, но как-то сильно не вязались с его образом, и все как один вдруг почувствовали себя безмерно обманутыми. Генерал рвать картину не стал, а просто передал ее художнику с водителем и более просил не беспокоить. Чиновники телефонные звонки Демьяненко игнорировали. Банк также поснимал художества и снес их в подвал к метлам и лопатам.

Рабочая карьера, так сытно кормившая ранее, вдруг начала распадаться, как распотрошенная мозаика, и грозила полностью накрыть своим обвалом. Благоверная рыдала и с Игорем почему-то не разговаривала. Демьяненко так желал доставить удовольствие своим друзьям и родным, что хотел лишиться рук, ног и разориться одновременно. Тогда он перестал бы рисовать и отчаянно нуждался бы в их помощи, заботе и внимании.

Благо, Демьяненко был действительно талант. Не знаю, как это случается. Может, Боженька таки действительно целует, может, хромосомы так складываются. Закрыв глаза, безопасник рубанул себе правую руку топором аккурат по локоть и перетянул рану заранее заготовленным жгутом. Только закончив дело, он потерял сознание. На шум падающего тела, видно, кто-то пришел и вызвал скорую.

Через полгода мир вернулся в жизнь Демьяненко. Его вновь полюбил генерал, чиновники ждали к чаю, и банк исправно платил пенензы. Супруга как-то даже с преувеличенным рвением всячески демонстрировала свою любовь, будто Игорь потерял не руку, а все конечности. Свободный рукав скрывал полученное уродство, и все бы хорошо, если бы не одно но: Демьяненко больше не мог рисовать. И даже не на холсте, оно бы то и понятно – он не мог рисовать новый «портрет» человека, закрывая глаза. Он смыкал веки – и ничего не происходило. Никакой искры, никакого волшебства. Ранее нарисованные «портреты» еще жили в памяти, но вот свежие не появлялись, хоть убей. Игорь с тревогой думал о том, как поменяют круг его высокопоставленных друзей, и он с треском вылетит с работы, так как не сможет познакомиться с новыми чиновниками и заручиться поддержкой. Но он плакать не стал, решив, что содеянного не вернешь, и пусть все будет, как будет…

А картины, кстати, пошли. Их увидел какой-то столичный галерейщик и увез на своем пикапе. История об одноруком гении украсила столичную выставку, и бомонд весьма дорого все раскупил. Подкупали буйство красок, внеземные пейзажи и, конечно же, то, что художник более уже ничего не сотворит. Так что Игорь Демьяненко даже вскоре переехал из квартирки в небольшой загородный дом, выходящий окнами на опушку леса и берег небольшого озерца. Все были счастливы.

Маша и Миша

Никогда, никогда ни о чем не жалейте —

Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви.

Пусть другой гениально играет на флейте,

Но еще гениальнее слушали вы

Андрей ДементьевВ голодные студенческие годы, пришедшие в аккурат на лихие девяностые, я любил бывать в гостях у своих друзей Маши и Миши. Мише на тот момент было двадцать семь лет, и он по праву считался одним из самых молодых докторов наук в нашей стране. Несмотря на точность его наук (он был доктором физико-математических), сухарем Михаил вовсе не считался. Был он крепок телом и бодр духом, зачастую штурмуя вершины неприступных гор в промежутках между семинарами и конференциями.

Его Маша была во всем ему под стать: тоже математик, хоть и не доктор, а всего лишь кандидат, тоже любитель гор и спартанского образа жизни. Правду говоря, Маше любовь к горам привил Миша, но эта любовь оказалась взаимной. Я как-то спросил у Михаила, не боится ли он брать супругу с собой на вершину, увлечение ведь порядком экстремальное. Можно ногу сломать, а можно и вовсе убиться. Тот же, почесав за ухом, резонно заметил, что, дескать, поломать ногу – плохо, придется на себе пострадавшую тянуть. И в этом был весь Миша.

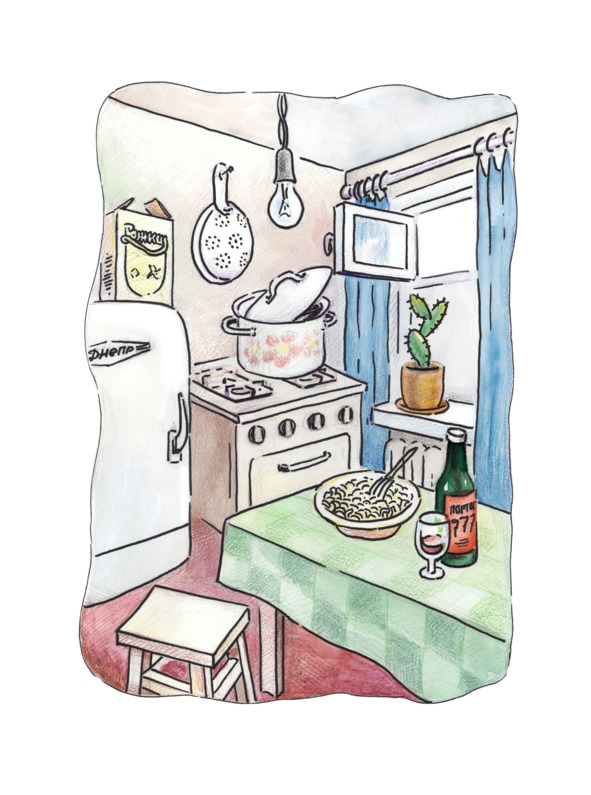

Я приходил к ним в гости скоротать вечерок, и Маша, узрев на часах позднее время, предлагала сварить макарошек. Дома все равно у них другой снеди не водилось. Макарошки, ясное дело, оказывались простыми макаронами без всяких добавок. И в этом была вся Маша.

Слава богу, я тогда устроился разгружать вагоны со всякими вкусностями, и по протоколу что-то приходилось на бой. Деньги за свой вечерний труд я отдавал проныре, устроившему меня, свою же долю получал этим самым боем, то есть тем, что могло разбиться, но не разбилось. Учитывая натуральный обмен, царивший в общине грузчиков, я приходил в гости к друзьям, прихватив бутылку сангрии, пакет масла, хлеб, помидоры и консервы с самой разнообразной начинкой. Смешав это с неизменными макарошками, мы смотрели на царский стол и вкушали яства с превеликим удовольствием.

По изменению содержимого металлических банок можно было судить, как меняются вкусы и благосостояние нашей страны. Я приносил кильку в томате и рассказывал байки о том, как в прежние времена приходилось грузить сайру и шпроты, а на новый год – лосось и красную икру. Миша смеялся и просил меньше работать грузчиком, а больше сил уделять учебе в вузе. «А то, – говорил он, – всю свою жизнь будешь считать, что исключительный способ добиться чего-нибудь – это что-нибудь разгружать». Маша помешивала макарошки и, закатывая глаза, спрашивала, нет ли возможности грузить кружевное женское белье. Я, не выходя из роли, отвечал, что при разгрузке белья боя не бывает. Она деланно расстраивалась, и мы долго говорили об альпинизме.

Маша и Миша не любили вечерних разговоров о работе. Как три математика, мы могли бы до полуночи рисовать формулы или обсуждать ученые склоки – кто с кем и против кого дружит. Но такого не было и в помине. Пожалуй, я никогда не был очень спортивен, и поход в горы сравнивал с полетом на Луну. Я слушал рассказы о ветрах, о суровых нравах альпинистов, о сладости побед и горечи поражений. Наверное, в тот момент мне больше всего были нужны именно такие рассказы, чтобы увидеть в жизни нечто большее, чем ежедневную учебу с формулами в три этажа и утомительный вечерний труд, не дававший элементарно подохнуть с голоду.

А еще я смотрел на своих друзей, как на символ истинной вечной любви. Любовь родителей, отношения между ними часто воспринимаются детьми как данность. Порою детям кажется, что не было молодых юноши и девушки, а родители сразу родились его папой и мамой. Сам же я пребывал еще в том чудном возрасте, когда любишь весь мир и всех красивых девушек, до которых можешь добраться рукой или, в крайнем случае, взглядом. Встречая зачастую взаимность, я даже не думал о браке всерьез. Но Маша и Миша были символом, той путеводной звездочкой, помогающей путнику найти верную тропу в непроходимой чаще. Во многом именно благодаря нашим посиделкам я не бросил учебу и не стал профессиональным грузчиком. Им же благодаря я не ушел с головой в блуд. Мне нравились их верность друг другу, единство вкусов, духовное единение. В какой-то момент я так проникся духом нашего общения, что стал мерить свои поступки Мишиными критериями, а каждую из своих девушек сравнивал с Машей.

Маша с редкой для девушки профессией математика была хороша собой и крайне непритязательна к жизненным роскошествам. Одевалась она аккуратно, но очень скромно – по средствам. Ее подчас легко было спутать со студенткой, приехавшей в столицу из скромной и глубокой провинции. Разумеется, только по одежде и украшениям, по внешней стороне. Вечерами Маша говорила о новой повести Анатолия Приставкина, и с каким трудом ей удалось на день добыть журнал, в котором был напечатан искомый текст. Она рассказывала о прочитанном и варила неизменные макарошки в съемной квартире двух молодых ученых. Порой я спрашивал молодую и крепкую семью о будущем, о детях, собственном жилье и стабильности, но Маша и Миша отшучивались, укоряя меня общением с биндюжниками. А потом опять говорили про горы и строили планы, на чем бы еще сэкономить, чтобы снова уехать в поход.

Не готов сказать, как именно мы перестали общаться. Случайно, пожалуй. Сначала они уехали в горы, потом у меня была сессия. Потом я болел, потом выпуск, потом искал работу.

У меня появилась более-менее постоянная девушка, чуть-чуть подправившая курс корабля. Теперь я сравнивал всех девушек не с Машей, а со своей избранницей, свои же поступки мерил не по Мише, а по ожиданиям ненаглядной. Как в песне, мы расстались мирно, без ссор, обид, недопониманий и упреков. У них своя жизнь, у меня своя. Но маленький кусочек сердца прочно закрепился за моими Машей и Мишей, прекрасными друзьями далекой юности.

Двадцать лет с тех пор прошли, как один день. Чего-то я таки в жизни добился. Смотрю в зеркало – просто картинка. Чудь седоватый профессор с бородой, респектабельной женой и двумя подрастающими детьми. Мы ездим на профессорские встречи, общаемся по вечерам с коллегами по работе или просто сидим у камина в собственном доме. Супруга любит рассказывать дочерям, как уберегла меня от сползания к профессии грузчика, и девчонки смотрят в мою сторону негодующим взором. Видно, сама мысль о том, что их папа мог оказаться простым лямочником, повергает их в гнев. Но я обнимаю всех домашних, прижимая к себе, и, как могу, высказываю благодарность за то, что спасли, уберегли, сохранили.

Ночь смыкает глаза, и я тихонько спускаюсь вниз, дабы посмотреть фильм про горы и ветра, сила которых сравнима только с мужеством альпинистов. Я шлю привет Мише и Маше, и тут же усыпаю в кресле у телевизора…

Мишу я встретил как-то мельком. Я бежал куда-то по улице, и меня окликнул абсолютно седой старик, в чертах которого Михаила можно было углядеть с большой натяжкой. Мы обнялись и стали сразу о чем-то говорить. Я увлек Мишу за собой в ближайшее кафе. Тот как-то сконфузился, бормоча о забытом дома кошельке. Я строго наругал его за мещанский подход и заказал все меню еды. На второе решили взять водку. Миша долго ел, тщательно пережевывая пищу, и молча глотал рюмку за рюмкой.

Единственное, что я успел понять: японцы не выделили какой-то грант, отчего, собственно, он сейчас на мели. Также я понял, что Миша давно не женат на Маше, уже почти двадцать лет. То есть они расстались практически сразу, как прекратились наши вечерние посиделки. Лезть в душу я не стал.

Миша как-то мимоходом сказал о новом Машином воздыхателе, богатом и влиятельном бизнесмене, сходу искупавшем Машу в брендовой одежде, дорогих украшениях и кружевном женском белье, разумеется. Сам же Миша сейчас женат, я так и не понял, какой раз. Понял, что женат он недавно, что избранница молода, и у них годовалый ребенок.

Миша вдруг потерял связную речь и упал лицом в салат. Я вызвал такси и полночи угадывал домашний адрес по найденной в его кармане записной книжке. Супруга Михаила встретила меня с телом на руках со стоическим видом. Мы дотащили Мишу до кровати, и она ловким движением стянула с него обувь. Заплакало дитя. Девушка убежала, но вскоре вернулась с малечей на руках. Я стал предлагать какую-то помощь, совать деньги и визитку, но Мишина супруга лишь устало покачала головой. В ответ она предложила мне макарошек, и я, отказавшись, с испугом вылетел на улицу, даже не узнав ее имени.

Не разбирая дороги, я шел по ночному городу. Мне вдруг отчего-то стало казаться, что предали меня, а не Мишу. Я верил в любовь, только памятуя, как Маша и Миша были близки двадцать лет назад в той чертовой съемной квартире. Видя, во что превратился мой друг, я требовал кару господню на голову Маши и ее бизнесмена, кляня весь женский род. Я забыл о своей семье – жене и дочерях. Мне казалось, что мы вновь втроем стоим на балконе и курим сигареты одну за одной, запивая все сангрией. Я вновь слушаю рассказы про горы и мысленно поднимаюсь вслед за друзьями. Двадцать лет я шел по намеченному пути, видя спины друзей и чувствуя страховочный трос. А они! Точнее, а Маша! Ах, Маша, Маша!

Домой я пришел под утро. Наверное, на меня было страшно смотреть. Я сбросил одежду и лег на ковер у камина. Нужно было срочно согреться, каждой клеточкой ощутить тепло. Чуя мои стоны, из спальни спустился наш пес и улегся рядом. Благо, сто килограмм сенбернара давали внушительное тепло. Я обнял пса и уснул. А с утра пошел на работу, как ни в чем не бывало, вернувшись к ежедневным хлопотам и заботам. Пожалуй, разве что перестал по вечерам смотреть канал путешествий.

Да, кстати, важное. Я встретил Машу на обложке глянцевого журнала. Супруга миллиардера. Супруг спортивный с интеллигентным лицом. Они сфотографированы на личной яхте с детьми, собаками и челядью. В интервью Маша пишет, что всем и во всем обязана супругу. Что, дескать, он превратил ее жизнь в сказку. Что с ним она поняла, что значит для женщины быть принцессой, притом любимой принцессой. И самое главное, что она счастлива, состоялась как человек, как ученый, как мать и жена. Еще она написала, что друг из детства часто приносил в ее дом сангрию, и этот напиток, хоть и не самых благородных кровей, до сих пор ее любимый.

Я взял и расплакался. Чего? – спросите меня. Не отвечу. Я выл, как волк, от несправедливости жизни, от ее неумелой устроенности. Требовал все переиначить и грозил кому-то кулаком. Все вышло не так, как мыслилось. Плохо ли, хорошо – мне ли решать? Я долго смотрел в окно и видел себя стоящим рядом с Машей и Мишей на балконе съемной квартиры. Я снова был студентом вуза. Слезы катились из глаз, а друзья раз за разом уговаривали меня не печалиться. «Все же хорошо», – говорила мне Маша. «Все же хорошо», – вторил Михаил.

Карты не врут

Говорят, что карты не врут,

Не умеет бумага лгать.

Люди судьбы на части рвут,

Не сумев друг друга понять.

А. ШиловаШутка шуткой, а Ивану Ильичу нагадали 90 лет жизни. В пять и пятнадцать тебе кажется, что 90 и 900 – это одно и то же. Даже в пятнадцать 50 равно 500. Вот только с годами законы математики берут верх, и ты уже не ставишь знак равенства между цифрами, отличающимися на ноль. Вот Иван Ильич, отметив с друзьями полтинник, выслушав их банальные тосты о первой половине жизни и второй молодости, загрустил. Отчего-то стало так жаль себя, свою рано и безвозвратно ушедшую молодость, приносившую так много сладостных мечтаний в повседневную жизнь.

Выпроводив гостей за порог, Иван сел у открытого окна и с припасенной к торжеству сигарой стал вливать в себя остатки коньяка, закусывая дольками подслащенного лимона. Вначале юбиляр пытался, как в кино, выдувать дымом изо рта некие геометрические фигуры, скажем парусник или хотя бы стрелу, но вскоре тщетность этих попыток стала очевидна, да и в горле стало изрядно першить от крепкого табака. Тогда Ильич раздавил остатки сигары о пепельницу и выпил еще глоток янтарной жидкости из бокала. Коньяк согрел внутренности, и отчего-то захотелось жить и петь, как птицы с приходом весны, но более этого тянуло спать. Иван Ильич примостился на диван, и наскоро укрывшись пледом, захрапел во всю свою мочь. Храпел он так самозабвенно, что мы можем только порадоваться одинокому образу жизни юбиляра. В противном случае живность сбежала бы из дома и предпочла бы пережить могучий сон Ивана Ильича прямо под открытым небом.

Очнувшись, Иван Ильич был полон решимости в корне что-нибудь изменить. Но от столь кардинальных действий его отвлек запах остатка сигары. Наполняющая приятным ароматом мир во время горения, она, будучи раздавленной о дно пепельницы, начинает источать дикую вонь, проникающую в самые потаенные уголки помещения. Иван Ильич решительно отворил окно и вытряхнул туда пепельницу. Обернувшись, он ойкнул и слабо опустился на подоконник. За столом сидел приличного вида господин в костюме и что-то потягивал из серебряной фляги. Сделав добрый глоток, господин закрутил крышечку и как бы ненароком представился Аристархом Ксенофонтовичем. Юбиляр выпустил пепельницу за окно и мужественно потерял сознание.

Пришел в себя он от запаха нашатыря, любезно источаемого кусочком ваты, приложенной к носу. Вату в руках держал Аристарх, всем своим видом выражая великое страдание и участие. Банальностей не хотелось. Что за дикость в таких ситуациях спрашивать: «кто Вы?» или «что Вы тут делаете»? Фу. Иван, аккуратно сопровождаемый Аристархом, сел за стол и начал греть бокал коньяка в руках. Аристарх вновь открутил крышечку на фляге. Выпили. В глазах стало проясняться, но память отказывалась как-нибудь разумно объяснять происходящее. Аристарх сузил зрачки и как-то буднично, между прочим, вымолвил, обращаясь в пустоту: «Вот и тебя так же. Сожгут и выкинут пеплом. Скоро, поди уже». «Каков хам», – подумал Иван Ильич. Ну, во-первых, не скоро, сорок лет еще впереди, если верить гадалке. А во-вторых, твое какое дело, морда? Иван почему-то решил для себя называть нежданного гостя мордой, и это придало ему сил. Громко выдохнув и решительно сдвинув брови, кашлянув для важности, он произнес: «Предлагаете что-то?» Повисла какая-то нехорошая пауза, глаза гостя светились неестественным малиновым цветом. Уже почти поднесенная фляга ко рту остановила свой плавный ход и резким движением руки опрокинулась в чистый бокал. Бокал наполнился до краев, и его содержимое не оставило ни единого сомнения у Ивана Ильича. «Кровь», – вымолвил он и тотчас уронил себя на пол.