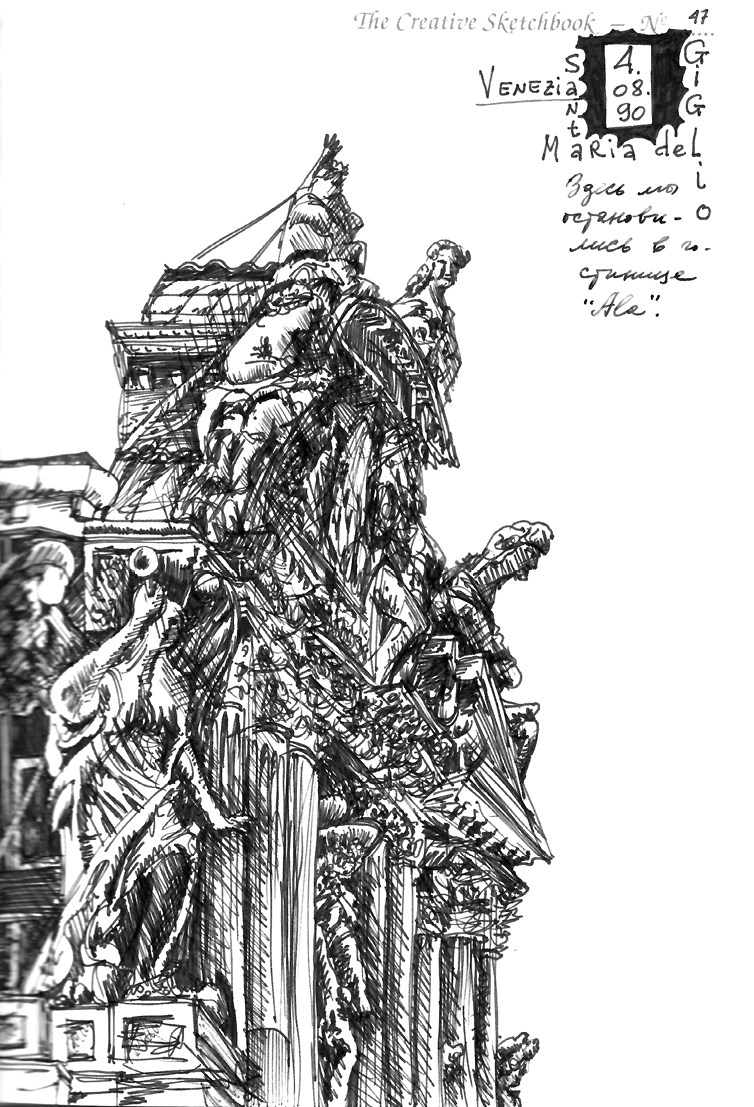

Желание быть городом. Итальянский травелог эпохи Твиттера в шести частях и тридцати пяти городах

Дмитрий Бавильский

Желание быть городом Итальянский травелог эпохи Твиттера в шести частях и тридцати пяти городах

Памяти Бориса Бергера

Его блуждания намеренны, они – врата открытия…

Джеймс Джойс. «Улисс»Дорога туда была похожа на устную речь, а оттуда – на письменную…

Александр Ильянен. «Пенсия»Эту книгу, тон ее и направление, я придумал, читая «Образы Италии» Павла Муратова. Поданный как «исторический путеводитель», он почти полностью сосредоточен на описании памятников истории и шедевров искусства.

Лишь малую часть книги Муратов тратит на описания того, что вокруг да около, – погоды, природы, бытовых обстоятельств (например, в Пиенцу он приехал на раздолбанном «Фиате»), максимально убирая «личный момент». Тот самый, который интригует более всего.

Не знаю, как другим, но мне, читая травелог, крайне важно понимать, кто ездит и зачем ездит, – для прагматика целеполагание превыше другого, ведь чаще мы ведомы и идем именно что по чужому следу. Тем более что Муратов вычищает свои житейские обстоятельства не полностью – то ли на автомате, то ли по общепринятой традиции скрывая спутницу за местоимениями «нам», «мы».

Верст за пять на горе показался силуэт Сан-Джиминьяно, отчетливый и легкий. Нам пришлось делать большой объезд влево и затем медленно подниматься зигзагами в гору. «Тринадцатибашенный» город на время скрылся из виду. Пока мы поднимались, в небе совершалась перемена: свинцовые оттенки ушли на запад, тонкая пелена облаков вдруг засияла, пронизанная солнцем. Мы были высоко; на много верст кругом открылись поля и виноградники Тосканы, побуревшие дубовые леса, дымящие фермы, селения, краснеющие черепицей и отмеченные скромной деревенской колокольней. Нас окружала священная земля – родина чести и высоты человеческой в прекрасном1.

Даже такой аккуратист и педант, как Муратов, не может окончательно вытеснить со своих страниц «личные» мотивы, неповторимые ситуации и попутные песни пейзажей, так как без всего этого описание церквей и музеев превратится в искусствоведческий учебник.

На крохотном разбитом «Фиате», принадлежащему одному из передовых граждан Монтепульчиано, мы совершили поездку в Пиенцу, прерывавшуюся немалым числом внезапных остановок на вьющихся по крутым косогорам дорогах. Во время этих остановок вдыхали мы отрадно-свежий воздух глухой тосканской деревни, разглядывая пустынный пейзаж с редкими фермами, дубовыми рощами и сложными пересекающимися линиями горных кряжей, уходящих на запад. Монте-Амиата вырисовывалась перед нами все величественнее по мере того, как мы приближались к Пиенце. «Фиат» наш вскоре зашумел по единственной улице фантастического города и остановился на площади2.

Павел Павлович Муратов выказывает таланты личности и глубину ума в своих драгоценных описаниях, но почему спутники его лишены не только голоса, но и облика?

Тем не менее на протяжении всего муратовского трехтомника меня крайне интриговала сущность этого «мы», определявшего многое в субъективных, хотя и почти всегда снайперских оценках.

Вероятно, анонимность спутницы Муратова вышла вынужденной. Связана ли она с Ниной Берберовой, роман с которой (бывшей женой его близкого друга Владислава Ходасевича) выпал на годы написания третьего тома?

Раньше статья в Википедии говорила об этой связи напрямую, но теперь, после создания в Риме Международного научно-исследовательского Центра «Павел Муратов», эта биография стала гораздо подробней, но демонстративно отстраненнее.

Хорошо, конечно, что кому-то есть дело до репутации Павла Павловича, хотя бы и ложно понятой.

Гроза застала нас в старинном римском и лангобардском городе Сполето. Мы укрылись от дождя в маленькой романской церкви святого Петра, стоящей за городскими воротами…3

Каждый раз, когда автор вводит нечто непредумышленное и спонтанное (а мы же помним, что двумя главными составляющими увлекательного сюжета считаются «наличие героя» и «обстоятельства, мешающие достижению цели или откладывающие ее»), я чувствовал внутри своего чтения глоток отрадно-свежего, чуть ли не горного воздуха.

В Киузи мы пересели на поезд, идущий прямо на юг. Через несколько часов что-то заметно переменилось в пейзаже, видимом из окна вагона. Речные долины сделались шире, очертания гор стали менее мягкими и более определенными. Желтые мутные ручьи встречались все чаще и чаще, и на маленьких станциях уже попадались более прямые эвкалипты с длинными и узкими шелковистыми листьями. Мы проезжали какую-то новую землю и, как всегда бывает в дороге, воображение не медлило на оставшихся позади городах Тосканы, но летело вперед4.

Муратовские «Образы Италии» помогли мне сформулировать, какую именно книгу хотелось бы прочесть. Искусство и достопримечательности в ней будут описаны со всем возможным тщанием, однако на первый план здесь должны выйти субъективные (читай: поэтические) эмоции, делающие это конкретное путешествие единственным и неповторимым.

То главное, что почти всегда выпадает при написании, когда важным видится совершенно другое.

Суховатыми путеводителями, под завязку наполненными фактологией, кочующей из сборника в сборник, забиты полки стереотипных книг.

Но иной раз существенна не «фактурка», а послевкусие и желание сравнить впечатления. Причем не только от картин и алтарных конх с мозаиками, но и от самого факта перемещения по Италии (шесть регионов, тридцать пять городов), способного превратиться в роман о жизни внутри странной, ни на что не похожей вненаходимости, которую можно наворожить, но невозможно полностью поставить под надзор.

Моя книга не дополнение, подражание или оммаж Муратову, чьи заметки, в свою очередь, слишком многим обязаны путевым дневникам Вернон Ли, и тем более не пастиш.

С предшественниками меня не сближает ничто, кроме пересечений маршрута (поскольку все логично отмечаются в самых интересных и важных точках Центральной Италии, полностью миновать совпадений нельзя, да и вряд ли следует изощряться таким странным образом, когда есть другие) и любви к прекрасному, которое, кажется, современный человек из поствремени понимает более широко, нежели набор из культуры, истории и искусства.

Книги Павла Муратова и, например, Аркадия Ипполитова посвящены городам и конкретным местам, впечатления от которых накапливались и откладывались у них путем множественных посещений. Другими словами, записи их объединяют в себе разные путешествия и визиты, обобщенные в едином целом. Я же, не отказываясь от первенства мест, делаю акценты все-таки на конкретике самого путешествия, которое есть прежде всего сам путешественник.

Из путевых записей может вырасти травелог, может очерк, а может роман – все зависит от склонностей и приоритетов автора; нынешняя книга – дневник конкретной поездки (даты можно увидеть в твитах) и, соответственно, документальный портрет конкретных состояний на определенном отрезке времени; это попытка автопортрета «по состоянию на» осень 2017 года, совмещенного с разнообразными жанровыми рамами, помогающими сделать нарратив более живым и разнообразным.

«Насколько неуязвимее тот, кто, подобно всем путешественникам, ограничивается перечислением картин в какой-нибудь галерее и колонн какого-нибудь памятника!»5

ОБЕЩАНИЕ СЧАСТЬЯ

Опытный путешественник переживает поездку трижды: когда готовится, затем когда оказывается внутри маршрута, а еще постфактум, возвращаясь к ней в воспоминаниях и обрабатывая дневниковые записи, раскладывая фотографии.

Три версии реальности, в этой книге сведенные воедино, пребывают в разных агрегатных состояниях – совсем как вода, способная обращаться в лед или в пар.

Битва титанов

Предвкушение состоит из мечты, постоянно подпитывающейся повседневностью. Для того чтобы грезы и грозы с итальянских берегов стали осязаемыми, потенциальный путник обкладывается книгами (не только нон-фикшн, бедекерами, но и путевой прозой), картами и съемками со спутника, чужими фотографиями, отзывами в блогах и на туристических сайтах, общением со свидетелями.

Все это способно создать вполне ощутимый воздуховод – умозрительный тоннель, напрямую ведущий к цели.

Ее, кажется, более невозможно откладывать.

Встав на маршрут и оказавшись внутри Италии, путешественник вроде бы оказывается там, где желалось. Но у современного человека с восприятием просто не бывает.

Во-первых, реальность диктует свои, совершенно иные резоны, которые почти никогда не совпадают с предвкушениями. Два образа – заочный, предумышленный и непосредственно данный в ощущениях – начинают спорить меж собой. Исход этой битвы не всегда очевиден, как кажется. Как может показаться.

С каким-то незаинтересованным изумлением я замечаю, что новый образ реальности, подзарядившийся от непосредственных эмоций «с мест», отступает под давлением аффектов, проросших в моей голове задолго до поездки. Ведь мы еще от Пруста знаем про самодостаточные «имена городов», способные заместить нам сами эти города.

Во-вторых, восприятие никогда не бывает чистым. К нему всегда примешивается логика текущего момента. Она может быть связана с чем угодно – сезоном, погодой, самочувствием, самоощущением, степенью сытости, усталости или же, напротив, бодрости.

Десятки музеев, сотни церквей

Гете обходится с Перуджей всего одной фразой: «Постоялые дворы настолько убоги, что и листа бумаги положить негде».

Ему вторит Павел Муратов, выводя недружелюбный интерфейс Перуджи из особенностей ее истории: «Ни один из итальянских городов не упорствовал так в распрях и в мщениях, ни в одном не удерживалась так долго атмосфера средневековой непримиримости».

Впрочем, если верить Александру Блоку, «жизнь сюда не возвратится. Песчаная площадь с видом на голубую Умбрию не приютит никого, кроме туриста, нищего и торговки…»

Другим городам, впрочем, повезло еще меньше. Так, например, Стендаль заехал в Сиену на десять минут только для того, чтобы осмотреть местный Дуомо, тогда как в Болонье провел около месяца. Гете потратил на Флоренцию всего один световой день (его интересовала лишь Галерея Уффици). Блок, блуждавший по Италии не один месяц, вообще нигде не упоминает Пизу – ни в стихах, ни в прозе, ни даже в записных книжках.

Матери он пишет из Милана:

Подозреваю, что причина нашей изнервленности и усталости почти до болезни происходит от той поспешности и жадности, с которыми мы двигаемся. Чего мы только не видели: – чуть не все итальянские горы, два моря, десятки музеев, сотни церквей. Всех дороже мне Равенна, признаю Милан, как Берлин, проклинаю Флоренцию, люблю Сполето. Леонардо и все, что вокруг него (а он оставил вокруг себя необозримое поле разных степеней гениальности – далеко до своего рождения и после своей смерти), меня тревожит, мучает и погружает в сумрак, в «родимый хаос». Настолько же утешает и услаждает меня Беллини, вокруг которого осталось тоже очень много. Перед Рафаэлем я коленопреклоненно скучаю, как в полдень – перед красивым видом…6

Законная субъективность усугубляется внедрением и вовсе иррациональных порывов. Стендаль, изобретший во Флоренции синдром своего имени, описывал в книге «Рим, Неаполь и Флоренция» (именно на этих страницах он называет искусство «обещанием счастья») приступы и прямо противоположного состояния. Из-за чего любые дневниковые записи превращаются в прибежище непредсказуемой избирательности:

Бывают дни, когда и самая замечательная картина вызывает лишь одно раздражение. Чтобы потешить тщеславие читателя, скажу, что отмечаю это обстоятельство не из суетного желания поговорить о себе, а потому что это – несчастье такого рода, которое трудно предвидеть. Тебе предстоит провести не более суток в унылом городке, и за все это время ты не обнаруживаешь в себе ни грана чувства, необходимого для наслаждения тем видом, ради которого ты сюда приехал! Я весьма подвержен этому испытанию7.

Война миров

Все эти желанные города, даже внутри себя, безвозвратно делятся на то, что я вижу, и на то, что я хотел бы (жаждал, ждал) увидеть. Реальность таким странным образом снова отодвигается в какую-то тень.

Хорошо помню, как под землей, на минус четвертом этаже сиенского комплекса Санта-Мария делла Скала, глубоко уходящего внутрь холма, среди археологической экспозиции, распиханной по сводчатым подвалам, я пытался соединить две эти реальности – ожидаемую и конкретную – во что-то единое и неделимое. Ну и не мог.

Я буквально находился внутри Сиены, центрее уже некуда, и видел вокруг стены и экспонаты, оказывающиеся сутью этого центра, но при этом был как бы совершенно в другом месте, абстрактном и умозрительном, вне времени и пространства, а также вне той Сиены, которую мечтал встретить.

То, что именно это самое место Сиена и есть, стало понятным потом, много позже, когда мне пришлось уехать из этого города и он дополнил библиотеку памяти. Связь с эйдосом города удалось восстановить (или настроить?) только со стороны, лишь на большом расстоянии от него.

С помощью в том числе и этих записок.

На полях полей

Все ездят и ездят, все ходят и ходят, потом пишут и пишут, из-за чего блоги и книги то ли продолжают, то ли дополняют друг друга – отныне единый «источник информации» невозможен да и как минимум странен будет – особенно на самой первой стадии заочной дороги, когда ум особенно, как-то расширительно восприимчив.

Тем более когда есть интернет и в нем – Википедия. Великое изобретение, между всем прочим позволяющее экономить на фактической стороне.

Когда историю и про «особенности художественного решения» можно прочесть в два клика, автор освобождается от необходимости разжевывать многократно сказанное, заполняя освободившееся пространство текста своими сугубо оригинальными, надеюсь, соображениями.

Тем более что Павел Муратов, а вслед за ним и Аркадий Ипполитов (правда, всего для нескольких регионов) исполнили свои фундаментальные сочинения, которые невозможно ни объехать, ни повторить. Значит, следует держать их в уме (так же, как и сведения, почерпнутые из Вики) для того, чтобы двигаться, если получится, дальше.

А то и вбок. Тоже ведь интересно.

Однажды в боку

У каждого автора своя специализация – Генри Мортон заходит в Италию через историю и религию, Павел Муратов – со стороны искусства. Елена Костюкович лучше всего знает итальянскую кухню, Андрей Бильжо – венецианские рестораны.

Моя главная самоназначенная тема – особенности восприятия современного человека, цепляющегося за всевозможные неочевидности.

Про неполноту и субъективность я уже упоминал. Но есть ведь и вовсе неконтролируемые, долгоиграющие (или, напротив, максимально кратковременные) эффекты, которые необходимо зафиксировать – так как и в них есть урок, а также некоторая польза.

Восстанавливая и реконструируя подспудные течения, управляющие своими извилинами (самое важное здесь – не только уметь отлавливать «фигуры интуиции», а также точечно формулировать, но и ставить эксперименты на себе), достраиваешь не только собственную реальность, но и окружающую реальность тоже, начиная понимать, на что следует делать поправки.

На какие такие процедуры субъективности…

…Дорожный сюжет непредсказуем и превращает путевой дневник в подвид экзистенциальной прозы, способной начинаться и притормаживать в любом месте.

Италия, таким образом, не цель, но средство, выполняющее роль внешней рамы – это она задает всем понятные «правила игры», которые можно не объяснять, как и сведения, почерпнутые из интернета.

Камни Италии

Впечатление быстро каменеет. Работа с восприятием связана не только с его изощрением, но и с быстротой ловли.

Художник Дмитрий Врубель рассказывал мне, что «Евангельский проект» не мог появиться у него даже на полгода раньше, так как в России тогда не существовало платежных систем, позволявших покупать ежедневное фотографическое сырье для рисунков у агентства «Рейтер». Художественный проект возник у Дмитрия в конкретный момент, когда технологии совпали не только с его желанием, но и с возможностями.

Некоторые формы актуального искусства идут вслед за развитием технологий. Так, «Твиттер» позволяет делать непосредственное и при этом формально законченное высказывание «не отходя от кассы»: прямо тут же. Пропуская все промежуточные стадии, вроде набросков в блокноте или же ожидания, когда, вернувшись домой, сядешь за стол и развернуто зафиксируешь то, что увидел, почувствовал.

Впечатление быстро каменеет – таково его родовое свойство; оно не может долго оставаться свежим. Чем быстрее ты его схватишь, тем точнее и четче оно будет влиять на читателя.

В этой книге впечатление от каждого города проходит три стадии: каждый день начинается с информационного сырья – твитов, исполняющих роль ежедневного либретто, затем вечерних и более развернутых записей, сохраняющих непосредственность, и затем, наконец, самых поздних рефлексий, записанных постфактум, уже после возвращения.

Мне самому интересно увидеть, как эмоции и мысли, все сильнее отчуждаясь от повода (и при этом теряя все больше и больше «влаги первотолчка», таким образом превращаясь в консервы), формируют окончательное, каноническое восприятие, в конечном счете превращающееся в воспоминание.

Смерть неизбежна

Конечно, любые события и впечатления российского человека за границей напрямую связаны с родиной; даже если она нигде не упоминается, то обязательно подразумевается. Всегда.

Впервые я подумал об этом, когда читал книгу художника Владимира Яковлева «Италия в 1847 году», которую, между прочим, Муратов числил в предшественниках.

Когда небо было не по-римски серо, а жаркое твердо, как солдатское сердце, мы вздыхали о сумрачном отечестве. Впрочем, беседа редко касалась вопросов общественных и политических. Бороды собеседников, хотя и напоминали то социалистов, то афинских мудрецов, были чисто артистического стиля. Из-за очарований римского неба, из-за ватиканских чудес пластики, из-за картин великих мастеров и одни художники не замечают здесь черных, безобразных когтей папской сбирократии. Кругом общественный дух в страшном угнетении, скованы все благородные порывы, заклепана живая речь, сыщики мысли, политические и церковные, преследуют ее на самом дне души, а артисту дышится в Риме как-то легко. Привыкнув витать в рафаэлевском небе, он прощает католицизму даже все его полуязыческие проделки за великолепие обстановки8.

Яковлев настолько захвачен изучением и описанием культурных объектов, что практически никогда не вспоминает о России, впрочем, неизбывно нависающей над ним отсроченной расплатой.

Изобретающий новый дискурс (точнее, переносящий его на поле русскоязычной культуры), Яковлев, совсем как лесковский Левша («ружья кирпичом не чистить»), пишет на родину важные, с его точки зрения, промежуточные подробности.

Детальность его литературной грезы выдает внутренний надрыв планового бегства. Степень надрывности. Это Джон Рескин может месяцами сосредотачиваться на капителях и фризах Венеции, зарисовывая архитектурные детали в блокнот. Владимиру Яковлеву важно перенести на родину всю красоту итальянских лесов, полей и рек.

О России и ее березках в этом случае можно уже не упоминать: неотменяемая и неизменная, она и так встает в этой книге во весь свой колоссальный рост, заслоняя любые неземные пейзажи. Делая их умозрительными. Заочными.

Смерть неизбежна–2

В том же уже цитированном письме Блок пишет матери:

Милан – уже 13-й город, а мы смотрим везде почти все. Правда, что я теперь ничего и не могу воспринять, кроме искусства, неба и иногда моря. Люди мне отвратительны, вся жизнь – ужасна. Европейская жизнь так же мерзка, как и русская, вообще – вся жизнь людей во всем мире есть, по-моему, какая-то чудовищно грязная лужа…<…>

Единственное место, где я могу жить, – все-таки Россия, но ужаснее того, чтó в ней (по газетам и по воспоминаниям), кажется, нет нигде. Утешает меня (и Любу) только несколько то, что всем (кого мы ценим) отвратительно – все хуже и хуже.

Часто находит на меня страшная апатия. Трудно вернуться, и как будто некуда вернуться – на таможне обворуют, в середине России повесят или посадят в тюрьму, оскорбят, – цензура не пропустит того, что я написал…9

Нынешняя греза об Италии приняла массовый, затяжной, едва ли не болезненный характер. Точно все дороги по-прежнему ведут в Рим и никуда более. Ну, может быть, еще в Венецию, Флоренцию, Милан и Неаполь.

Чем несвободнее и сложней становится жизнь в отечестве нашем, тем сильней воспаляются грезы об удивительном крае, идеально сочетающем природу, искусство с возможностью внутреннего покоя, будто бы приближающего нас к себе.

Или же к тому, что мы о себе думаем.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ДО

У поэзии и путешествия одна природа, одна кровь (я повторяю это вслед за Бодлером), и из всех действий, на какие способен человек, лишь они, быть может, вполне осмысленные, лишь они имеют цель…

Ив Бонфуа. Из эссе «Гробницы Равенны»

ТЕТРАДЬ ПЕРВАЯ. ВГЛУБЬ

Римини, Равенна. Классе

Совершенно понятно, почему Дант нашел пристанище в Равенне. Этот город для отдыха и тихой смерти…

Александр Блок в письме Валерию Брюсову от 02.10. 1909…и тут стало как-то совершенно понятно, что нет никакой Италии, а есть эманации чистейшей (как спирт) спиритуальности, а то, что страна говорит по-итальянски и хранится на Апеннинах, – совершеннейшая случайность.

Дух веет где хочет и может, климат да история ему в помощь, но какая же разница, где произрастает тот или иной сад?

Мне это стало очевидным еще в Венеции, которая, очевидно же, ни разу не Италия, но что-то совершенно особое, ни на что не похожее, диковина. Дива.

***Суть в том, что и во всей прочей географии важным оказывается текст, а не контекст – сбор грибов в заповедных лесах больших соборов, баптистериев, под черепичной кровлей деревенских церквей и периферийных храмов; струящийся пряный дух, припекающий макушку; ну и всякие иные кулинарные радости большого, разлапистого тома, поделенного на главы, ждущего охотников на привале. Когда между страниц встречаются песок и травинки.

Совсем иначе исполненные и наполненные промежутки, временны́е ли, территориальные. Возможность пожить другой жизнью, своей и чужой одновременно. Редуцироваться до себя отныне в благоприятных, а не угнетенных и угнетающих обстоятельствах.

Все это похоже на светлый коридор воздуховода, на сам воздуховод, вынужденный принимать для человеков вид страны, населенной планетами удивительных городов.

***Путешествие выполняет те же функции (потакает тем же потребностям), что и написание текстов, немного иными средствами, конечно.

Правда, текст уже сам по себе результат, хотя, возможно, и промежуточный, а путешествие только стремится осуществить свои преобразования, но главное же во всем этом не то, что будет, но то, что уже есть, – одинокая фигура путника, как бы лишенного, подобно былинке, своего веса; носимого по необъятным территориям, способным пробуждаться лишь под взглядом странника – и вновь засыпать вечным сном, стоит их покинуть. Текст тоже путешествие и перемещение по формам априорного опыта, голимое одиночество голого человека, оставляющего следы на прибрежном песке…

***Оно же копится, откладывается на стенках сосудов, как холестерин или возраст, никуда не девается – карта накопленных впечатлений и городов, в которые врастал, даже если более туда не возвращался.

Даже если они стерлись реверсом римской или греческой монеты, тем более что я люблю вживаться в новые территории – сам этот процесс вживания, распадающийся на стадии в духе системы жанров, поджанров и маргинальных дискурсов. Так и носишь с собой незримую эту усталость, копоть увиденного и пережитого, все сильней и сильней туманящую зренье.

И тем не менее едешь снова и снова туманить то, что снаружи, и наводить резкость на то, что внутри. Пытаясь понять, как они, два этих процесса, между собой связаны.