Рука за работой. Поэтика рукотворности в русском авангарде

Так же звук я беру здесь, как жест, на поверхности жизни сознания, – жест утраченного содержания; и когда утверждаю, что «Сс» – нечто световое, я знаю, что жест в общем верен, образные импровизации мои – суть модели для выражения нами утраченной мимики звуков[138].

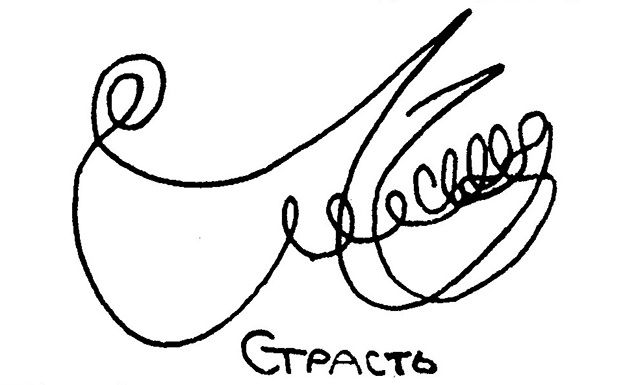

Всякую гласную и всякую согласную Белый изучает фоно-жестологически в связи с композицией цвета, динамики и движения и предлагает обширную звуко-мимическую систему. Так, звук [а] – «белый, летящий открыто», его выражают «многообразия раскрытия рук», в [i], напротив, «синева, вышина», ему соответствует «жест воздетой руки с приподнятым пальцем», [е] – «желто-зелен», здесь «душа, рассуждая, колеблется в перекрещенности рук», в «красно-оранжевом» [о] артикулированы «объятия»[139]. Если составить звуки в слова, то из звукового образа, например из имени «Заратустра», возникает определенная фигура (ил. 13).

Выбор этой фигуры не случаен. В фрагменте 216 работы «Человеческое, слишком человеческое» (1878) Ницше указывает на соединения жеста и звуковой символики. В неосознанном, непроизвольном подражании телодвижений Ницше видит предварительную стадию последовательной абстракции кинетического миметизма. Она приводит к появлению конвенциональной символизации жестов в «языке тональных знаков», который сопровождает осознанное говорение, чтобы затем полностью сойти на нет. Однако след жестового праинстинкта остается вписанным в символический, «абсолютный» акт речи[140].

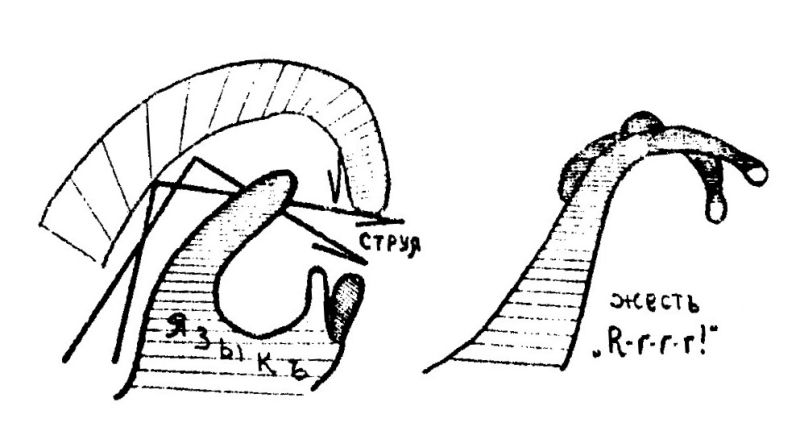

Ил. 14. «…то все происходит во рту»

Придавая телу конфигурацию языковой картины, Белый прежде всего стремится синхронизировать движения языка (органа тела) и руки в акте речи. Это хорошо видно в описании артикуляции слова «луна»:

Звук «эл»: язык поднят; поверхность касается нёба; ударом о нёбо струя переломлена; падает вниз; и, отражаясь, вторично подъемлется и – наклоняяся, я опускаю вниз руки; и вновь поднимаю; звук «у»: замыкаю я руки углом; «эн» – движение легкое телом; такое же точно движение рук; жест – касание – уподобляем касанию языка верхней полости рта с обгоняющей кончик легчайшей струей; «а» – раскрытие рук[141].

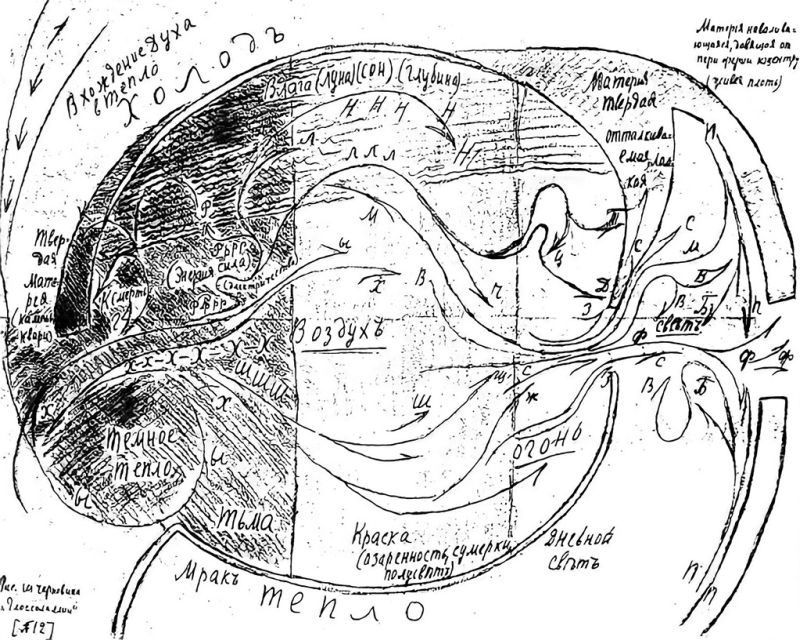

Здесь движения тела и в особенности рук следуют артикуляционным движениям языка, чтобы придать телу и звуку сходную динамику, чтобы все тело превратилось в видимый орган речи, чьи шаги, повороты, наклоны и движения становятся пространственной постановкой фонологических и метрических законов поэзии. Далее Белый сосредоточивается на переносе жеста с руки на рот: «Жесты звука слагаются: прикосновением языка и спиралью струи <…> сложение линий струи с языком – соединение тела и рук»[142]. И даже там, где физически речь не сопровождается ни шагами, ни жестом, ни поворотом, ни наклоном тела, все эти движения в процессе говорения присутствуют в микрокосме ротовой полости. Этот звучащий жест можно изобразить как орнамент звуковой линейки, как кинетограмму танцевальной игры потоков воздуха и движения языка (ил. 14).

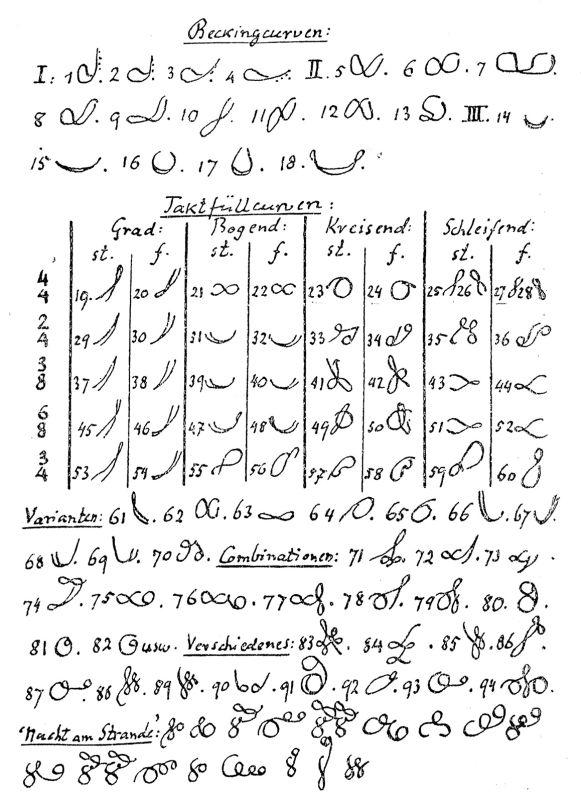

Звуковые диаграммы Белого весьма отличны от звуковых фигур, которые фиксируются современными экспериментальными моделями голоса, пространства резонанса, восприятия тона и акустической передачи звука. В то время как акустик делает зримыми эффекты нематериальной вибрации и колебаний при артикуляции, представляя звуковые волны как графические линии или рассматривая рот как пространство резонирования, Белый своей физиогномией фонетики превращает суженную полость рта в пространство, в котором губы, зубы и язык регулируют высоту тонов и образуют в конечном счете не что иное, как органическую говорящую машину. Например, у Эдуарда Зиверса «анализ шумов направлен на то, чтобы с помощью планомерно осуществляемого физико-психологического испытания реакций установить, при каких вообще физико-психологических условиях появляется оформленная человеческая речь и какими неписаными специфическими свойствами она обладает»[143]. Записи, которые создаются для этой цели, должны сделать возможной систематизацию голосоведения, положений тела и жестикуляции в их координации друг с другом. Так создаются персональные кривые анализа звуков, производимых испытуемыми, которым предлагалось читать вслух, так что голос, буквы и движения можно систематически соотнести друг с другом, ибо «в ходе дальнейшего исследования обнаруживается, что всякий специфический физический процесс движения можно спроецировать в виде телесной кривой, причем всегда лишь одном-единственном, специфическом виде, исключающем все прочие, если только для этого нет препятствий» (ил. 15)[144].

Ил. 15. Зиверс ориентируется здесь на так называемую историческую таблицу движений тактирования, составленную Густавом Беккингом (Becking G. Der musikalische Rhythmus als Erkenntnisquelle. Augsburg, 1928)

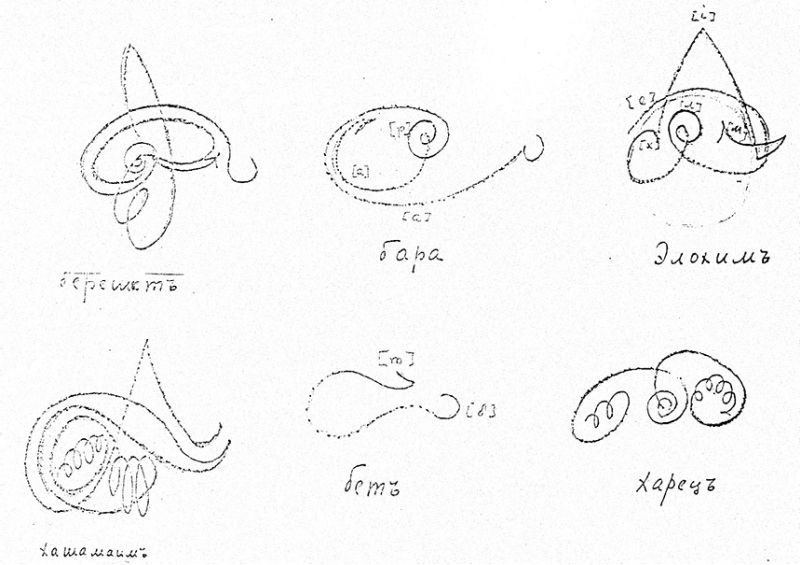

Зиверс говорит о «внутренних колебаниях», сопровождающих ритм и мелодию речи, однако его запись звуков направлена на нормирование произношения, и в этот корсет нормы нельзя втиснуть фонетическую экспрессивность танцующего языка, которая важна для Белого. Звуковые кинетограммы Белого не приспособлены для перевода невидимых тонов в зримые линейные последовательности или для анализа звуковых шумов (ил. 16 и 17).

Ил. 16. Схемы из набросков Андрея Белого к «Глоссолалии». Шесть схем, созданных Белым, демонстрируют формы для кириллической транскрипции первого предложения Книги Бытия

Ил. 17. Рисунок Андрея Белого, изображающий полость рта

Белый предполагает, что жест руки «отвечает», со-ответствует высказанному слову, так что и звук можно рассматривать как «безрукий» жест. Эта идея простирается и до физиологии артикуляции. Из движения языка, которое первоначально было движением языков пламени некоего элементарного исходного состояния космоса, возникает речь – там, где космос мира уменьшился до свода нёба, до полости рта. Но в языке, в артикуляции скрыт танец, этот плеск язычков речевого огня, ибо…

Все движения языка в нашей полости рта – жест безрукой танцовщицы, завивающей воздух как газовый, пляшущий шарф. <…> Жесты руки отражают все жесты безрукой танцовщицы, пляшущей в мрачной темнице: под сводами неба; безрукую мимику отражает движение рукою. Жест руки наш безрукий язык подглядел; и повторил его звуками; звуки ведают тайны древнейших душевных движений; так, как мы произносим звучащие смыслы словес, так творили нас некогда: произносили со смыслом; наши звуки – слова – станут миром: творим человека из слов; и слова суть поступки[145].

В небольшой статье под названием «Безрукая танцовщица» (1918) Белый уточняет это описание:

Если бы я сумел по образу и подобию звука построить свой жест, перед нами возникло бы целое искусство: познания звука.

Такое искусство возникло. Я видел его. Видел я эвритмистику – танцовщицу звуков; не сказанное в звуке слова она выражает нам в жестах. Спирали сложенья миров и все дни мироздания выражает в космическом танце; в гармонии сферы живой.

В ней – язык языков.

Аллитерации и ассонансы поэта впервые сверкают нам явью движений, солнца, земли, луны – говорят ее жестами; светлые смыслы нисходят по линии жестов.

Ил. 18. Звуковой жест «R-r-r-r!»

Жестикуляция, эвритмия, есть дар; <…> жесты звука руки прорезают покровы природы; природа сознания – в жесте: здесь – Бог в человеке[146].

Это наложение танца и речи имеет историю, восходящую к античной риторике. Но у Белого параллель между языком и руками получает своеобразное отклонение в танцевальной риторике рук по сравнению с тем, как она понималась в античном учении о речи. Квинтилиан говорил, что actio не должно смотреться искусственно, как танец, но должно нести след приобретенного танцевального изящества. Белый позволяет языку танцевать и разворачивает картины поющих и танцующих звуков (ил. 18). Его танцовщица – фигура, чьи поэтологические параметры многократно обыграны авангардом. Достаточно вспомнить огромное значение танца перерождения Лои Фуллер для современной концептуализации поэтического творчества от Бодлера и Рильке до Валери и Малларме. Последний в своем эссе «Балеты» (1886) видит в танце модель poésie pure. Для Малларме танцовщица – «это не просто женщина, но метафора одного из элементарных аспектов нашей внешности, меча, кубка, цветка, etc.»[147]. Валери в книге «Душа и танец» (1921) сравнивает танцующее тело с пламенем – образ, повторяющийся и у Белого. Здесь tertium comporationis лежит в перспективе транзиторного действия, которое высвобождает образ из узко понимаемой миметической связи и переносит его в мимический выразительный жест.

Когда поэтика, в особенности символистская, сводит вместе речевые и танцевальные выражения в качестве движений речи и текста, она встает на путь особой «физиогномики речи» (Беньямин). У Белого она включена в герметический контекст. Жестика и эвритмия в качестве ars oratoria позволяют говорить «двулучию рук», чтобы в руке вновь обрести утраченный смысл слова «язык», который не подчиняется никакому дискурсивному понятийному языку. «Звуки – древние жесты в тысячелетиях смысла; в тысячелетиях моего грядущего бытия пропоет мне космической мыслью рука»[148].

Здесь снова звучит мотив слова, создающего миры, к которому в том или ином плане постоянно обращается авангард. В контексте «Глоссолалии» высказывания «творим человеков из слов» и «слова суть поступки» следует понимать как сотворение мира из звука. «[М]ы созданы словом; и словом своим создаем, нарицая, все вещи; именованье – алхимический опыт соединения звуков»[149]. Если слово, существующее с самого начала, читается как тайное сочетание звуков и букв, то глоссогенетическая перспектива готовит космогоническую концепцию языка, в которой рот есть «лаборатория будущей сферы вселенной»[150]. Голова представляет собой в космологии Белого макрокосм, а полость рта – микрокосм. «Я ушел к себе в рот подсмотреть миросоздания речи»[151]. В этой космогонии языка работает новый (глоссо)генезис, в котором не только в начале оказывается слово, но из языка возникают надъязык, метаязык, мессианский «язык языков», который «разорвет языки; и – свершится второе пришествие Слова»[152].

Белый дал своей оральной космогонии название «Глоссолалия», в котором эвритмическое танцевальное движение речи поставлено в контекст религиозной практики экстатической речи glо́ssais lalein. На рубеже XX столетия в связи с глоссолалией в меньшей степени интересуются происхождением языка и в большей – психопатологическими корнями речевого процесса, одновременно суггестивного и загадочного, вследствие чего говорение на непонятном языке (или глоссолалия) сдвигается в сторону афазии или же иных нарушений речи. При этом с появлением возможностей исследовать звук в различных «систематиках», например по роду, цвету, энергетике, эмоции и т. д., глоссолалия в символистских теориях музыки и звука начинает уже относиться к экспериментальным исследованиям. Можно, помимо Белого, вспомнить, как Бальмонт ассоциирует [m] с закрытием, судорогой, прозрачностью, холодом смерти и т. д.[153]

Прежде всего в 1920-е годы наблюдается возросший поэтический интерес к псевдоглоссолалическим явлениям, который в спиритуальном экстазе открывает доступ к языкам всех времен и культур. В эссе «Слово и культура» (1921) Мандельштам объясняет интерес к глоссолалической речи культурной памятью, преодолевающей границы эпох: «В священном исступлении поэты говорят на языке всех времен, всех культур. Нет ничего невозможного. Как комната умирающего открыта для всех, так дверь старого мира настежь распахнута перед толпой. Внезапно все стало достоянием общим. Идите и берите. Все доступно: все лабиринты, все тайники, все заповедные ходы. Слово стало не семиствольной, а тысячествольной цевницей, оживляемой сразу дыханием всех веков»[154]. Увлечение модерна глоссолалией коренится не только в акмеистических мирах воспоминания или символистских мирах звуков, но обнаруживает тесную связь с (псевдо)этимологическими исследованиями звездного языка у Хлебникова и доходит до супрематистской теории поэзии Малевича. Он прославляет «моменты служения духа и поэта, говор без слов, когда через рот бегут безумные слова», когда поэт «поднимает руки, изгибает тело, делая из него ту форму, которая для зрителя будет живой, новой, реальной церковью», мистерией «великой литургии». Когда «церковный дух» овладевает поэтом – «может быть в трамвае, на улице, площади, на реке, горе», то «в движении, в звуках, в знаках чистых форм без всяких объяснений» имеет место «действо, и только, жест очерчивания собой форм»[155].

Через глоссолалию модерн проникает в сферы трансрационального генезиса языка, афатических аберраций и асимволических выпадов. Но он и закрепляет глоссолалию в теории экспрессии и в ритмике, трактуя поэтическую речь на стыке языковых и телесных форм. Именно эта стыковка исследуется в жестологии формализма.

3.3. Артикуляционные движения: рассказывание как гротескный жест (Борис Эйхенбаум)

Телесно-жестикуляционное облачение слова как принцип поэтической и метапоэтической динамики образует влиятельный концепт для формалистской теории литературы и языка. Прежде всего это касается повышенного внимания к измерению чувственного восприятия литературы. Так, в работе о прозе Николая Лескова Борис Эйхенбаум отмечает: «Наше отношение к (слову. – С. Ш.) стало конкретнее, чувственнее, физиологичнее. <…> Мы хотим слышать его, осязать как вещь. Так „литература“ возвращается к “„словесности“, повествование – к рассказыванию»[156]. Несколько неожиданно Эйхенбаум выводит перцептивную навязчивость текстуальности не из графического измерения текста, а производит поворот от литературы как искусства письма к «искусству слова», от письма к голосу, чтобы в сближении акустики и осязания описать сенсуальный опыт чтения. Осязаемое слово, тактильное переживание текста как вещи нацелено на модус текстуальности как предметности, не тождественной книге или письму как объектам, а также на форму восприятия, которая вызывает телесные ощущения читающего. При этом связь телесности и чтения, текста и предмета находится под влиянием нарративного жеста, который подчеркивает перформативный характер рассказывания.

Шкловский в работе о сюжетосложении и стиле обсуждает «ре-физиологизацию слова», рассматривая «произведение словесного искусства» как «сплетение звуков, артикуляционных движений и мыслей»[157]. Искусство здесь – это «танец-ходьба, которая ощущается, точнее – движение, построенное только для того, чтобы оно ощущалось»[158]. В этом образе наряду с хореографией телесного движения схвачено повышенное восприятие слова как артикуляционного движения:

Слово подходит к слову, слово ощущает слово, как щека щеку. Слова разнимаются, и вместо единого комплекса – автоматически произносимого слова, выбрасываемого как плитка шоколада из автомата, – рождается слово-звук, слово – артикуляционное движение. И танец – это ходьба, которая ощущается; еще точнее – ходьба, которая построена так, чтобы ощущаться. И вот – мы пляшем за плугом[159].

Эйхенбаум заимствует этот образ и уподобляет различие между «практической» и поэтической речью различию между «обычной автоматичной походкой» и танцем[160]. Как это уже было у Белого, метафора танца помогает понять, как на примере образа движения можно вообразить слово как динамическое тело и как, отталкиваясь от этого, образ жеста может стать основой не только лиричной звуковой структуры, но и повествовательного процесса. Близкий к катахрезе образ Шкловского о пляске за плугом в поле текста указывает на принципиальную для формализма дискуссию о взаимосвязи между речевой телесностью и жестовым речевым актом.

Эта взаимосвязь касается и новой ориентации литературного поля между оптикой и акустикой. Как показал предшествующий анализ жеста говорения, вопрос о жесте всегда включен в дискуссию об адресации чувств. Жест, как правило, повышает ценность глаза, выступает формой усиления наглядности текстов. С помощью жестовых движений тексты хотят быть не только услышаны, но и увидены. Формалистская теория сказа, в особенности у Эйхенбаума, Виноградова и Тынянова, заостряет эту интерференцию чувств до дискуссии между слуховой филологией и глазной филологией. Отталкиваясь от введенного Эдуардом Сиверсом в работе «Исследования ритма и мелодии» понятия речевой и слуховой филологии, Эйхенбаум в небольшой статье «Иллюзия сказа» (1918) пишет:

Слово мы, книжники, только видим; оно всегда для нас – нечто неразрывно связанное с буквой. Мы часто совсем забываем, что слово само по себе ничего общего с буквой не имеет – что оно есть живая, подвижная деятельность, образуемая голосом, артикуляцией, интонацией, к которым присоединяются еще жесты и мимика. Мы думаем – писатель пишет. Но не всегда это так, а в области художественного слова – чаще не так. <…> Письменность для художника слова – не всегда добро. Настоящий художник слова носит в себе примитивные, но органические силы живого сказительства. Написанное – это своего рода музей. Для нашего сумасшедшего, но вместе с тем творческого времени характерно это возвращение к живому слову[161].

Эйхенбаум приводит в пример поэтику Андрея Белого, который ломает «привычный письменный синтаксис» и использует различные методы для того, чтобы «сохранить в письменной речи все оттенки устного сказа»[162].

В этих отношениях между письмом и словом, буквой и звуком сказ, будучи «установкой на слово, на интонацию, на голос, хотя бы и в письменной трансформации», фигурирует прежде всего как прием, с помощью которого осуществляется новое определение текстуальности между зрением и слухом[163]. Здесь происходит своего рода фоноцентрический поворот, когда отвлекаются от графической оптики текста как письменного объекта, чтобы, обратившись к акустике голоса рассказчика, добраться в конечном счете до жестовой оптики в процессе рассказывания. Эта позиция, с недоверием относящаяся к письму, подводит нас к модусу рассказывания, который в триаде руки, глаза и уха заново определяет условия литературы. Он повышает внимание к текстуальным феноменам, которые помимо глазной и слуховой филологии ведут к тому, что можно назвать жестологией рассказывания, и требуют тем самым филологии руки. Если рука больше не пишет и отделяется от плоскости, она становится свободной для жеста, который по-новому выстраивает и литературу как письмо. Во взаимоотношениях процессов писания, говорения и движения происходит развитие теории рассказывания, которая организует текстуальность уже с точки зрения жестово-вербальной повествовательной инстанции. То, что нарратологически могло бы считаться модусом рассказывания, становится теперь жестом рассказывания. Этот повествовательный жест разворачивается в концептуальном спектре, который простирается от артикуляционного движения до звукового жеста и, наконец, до сказа. Так «вскрывается первобытная основа человеческой речи – стихийная, чувственная, неразрывно связанная с мимикой, с движениями речевых органов, с звучанием слова, с жестом»[164].

Но со сказом связано не только переструктурирование бинарного антагонизма говорения и письма, возвращение к «живому» слову и отказ от «музея написанного»[165] – об этом немало написано, и это лишь одна сторона дела. Речь здесь идет о принципиальном определении позиции слова, причем не столько в противовес письму, сколько собственно в письме. Это касается и возможности жестикуляции письма, то есть вопроса о том, как жестовое сопровождение рассказывающей речи и ее переход в жестовое «репродуцирующее изображение» воплощается в письменной форме. Прежде всего Виктор Виноградов дал более тонкое толкование радикальной формалистской критики письма с точки зрения причастности друг другу и взаимного влияния слов, сказанных и записанных. Вместо беспрекословной ориентации на филологию слуха Виноградов призывает трактовать понятие «сказ» с позиций «синкретической филологии». Он указывает на то, что в случае рассказов, зафиксированных в письменной форме, артикуляторное воспроизведение и акустическая интерпретация не обязательно являются первичными, ведь тексты слагаются из «предметных представлений» и «синкретических словесных апперцепций (одновременно зрительных, слуховых и моторных)». Кроме того, и сам сказ, будучи монологической конструкцией, испытал значительное влияние письменной культуры. Тем самым сказ – это нечто большее, чем речевая теория письма, и отличается от нее. Он порождает словесные формы, чьи жестовые элементы могут быть оформлены и даны переживанию как раз в письменном тексте[166]. Слова текста можно концептуализировать как жесты, как жестовое письмо.

Концепция сказа Эйхенбаума показывает, насколько тесно связаны между собой аспекты чувственной конкретизации и акустического элементаризма. В исследовании, посвященном Лескову, Эйхенбаум определяет сказ как «деформацию» литературного языка, который повышает «ощутимость слова». По Эйхенбауму, Лесков приходит к сказу, последовательно двигаясь к «ощутимому слову»[167]. Вымысел не прочитывается здесь как вчувствование в смысле поэтики аффектов. Единственное чувство, которое стимулируется при чтении, согласно Эйхенбауму, – это «чувство слова, как особое, не учитываемое физиологией чувство»[168]. Позднее Тынянов заострит этот тезис до формулировки «сказ делает слово физиологически ощутимым». Вместе с тем он видит этот эффект в новой перспективе:

Сказ делает слово физиологически ощутимым – весь рассказ становится монологом, он адресован каждому читателю – и читатель входит в рассказ, начинает интонировать, жестикулировать, улыбаться, он не читает рассказ, а играет его. Сказ вводит в прозу не героя, а читателя. Здесь – близкая связь с юмором. Юмор живет словом, которое богато жестовой силой, которое апеллирует к физиологии, – навязчивым словом. <…> комический сказ как-то физически наполняет слово[169].

Здесь происходит существенный сдвиг. Если Эйхенбаум, а с ним и Виноградов, и Шкловский трактуют сказ в первую очередь как феномен пластичной фигуры рассказчика, то Тынянов рассматривает сказ с точки зрения опыта чтения и в процессе восприятия сказа усматривает интенсивное физиологическое переживание текста, которое выступает как его перформативное оформление.

Независимо от этих различий, решающее значение имеет то, что для обеих концепций становится доминантным момент игры. В «Иллюзии сказа» Эйхенбаума уже заложена эта линия игрового модуса литературы в смысле специфического обращения с письменным текстом. На примере «Шинели» Гоголя он показывает различие двух типов сказа[170]. Повествовательный сказ ограничивается смешными словами, анекдотами и семантическими каламбурами, тогда как основанный на словесной мимике и жестике тип воспроизводящего сказа определяет композицию текста «некоторой системой разнообразных мимико-артикуляционных жестов»[171]. Рассказчик здесь «представляет», его тон «принимает характер гротескной ужимки или гримасы»[172]. Если текст «имеет тенденцию не просто повествовать, не просто говорить, но мимически и артикуляционно воспроизводить слова, и предложения выбираются и сцепляются <…> по принципу речи выразительной, в которой особенная роль принадлежит артикуляции, мимике, звуковым жестам», если при этом надеваются словесные маски, то живая игра сказа становится «игрой с реальностью», обладающей качествами театральности[173].

Теорию сказа Эйхенбаум считает особенно актуальной по отношению к современной ему литературе (Ремизов, Белый, Замятин, Зощенко и т. д.), но все же свою модель он выстраивает на текстах рассказчиков XIX века. Помимо произведений Гоголя, Даля и Пушкина он не раз обращается к прозе Лескова. Там, где характер рассказывания сформировался под влиянием народных сказок и древнерусских легенд, Эйхенбаум видит особенно интенсивную «борьбу книжности с живым словом», и здесь во всей чистоте присутствуют «примитивные, но органические силы живого сказительства»[174]. Эйхенбаум читает творения Лескова как инвентарь различных приемов сказа – от пластичной фигуры рассказчика до лексических и синтаксических элементов устной речи и формирования новых повествовательных форм, которые Эйхенбаум со ссылкой на Отто Людвига называет «сценическими»[175]. В них повествовательная часть отступает на второй план и сводится в конечном счете до элемента повествовательной ремарки. Тем самым намечается смена жанра: проза явно сближается с драмой. И это происходит не только потому, что диалог начинает играть доминирующую роль. Прежде всего речь идет о переходе от нарративного модуса к перформативному: «Все воспринимается не как рассказываемое (эпос), а как совершающееся перед глазами, на сцене»[176].