Англичанин из Лебедяни. Жизнь Евгения Замятина (1884–1937)

– Ну, а теперь, когда я написал это и прочитал – мне смешно, мне почти стыдно! Ну, скажите мне Вы, смешно ведь это, глупо? Или нет? Так всегда со мной. – Расколотый я человек, расколотый на двое. Одно «я» хочет верить, другое – не позволяет ему, одно – хочет чувствовать, хочет красивого – другое смеется над ним, показывает на него пальцами… Одно – мягкое, теплое, другое – холодное, острое, беспощадное, как сталь… И оно побеждает, холодное, оно побеждало всегда – с тех пор, как я стал думать. И жизнь была такая холодная… Оттого я искал всегда нового, разнообразия, опасностей – иначе было бы слишком холодно, слишком пусто… (9 апреля).

В письмах Замятин просит ее стать ему настоящим другом, так как у него раньше их не было, предлагает довериться ему, как брату, и рассказать ему о том, что она чувствует по отношению к нему. Ему было очень неприятно узнать, что Мария, которая, видимо, к тому времени вышла из тюрьмы и вернулась жить к сестре, читала его интимные письма к Людмиле. Он, очевидно, почувствовал, что сестра не слишком поддерживает их отношения, и признавал, что она в чем-то права, описывая его как эгоиста и хищника, которого сдерживает только кодекс поведения интеллигента. Он также просит Людмилу быть снисходительной к его фантазиям, уверяя ее, что любой, кто застрянет в Лебедяни, обязательно сойдет с ума, начнет странно вести себя и говорить глупости. Он даже разработал свою собственную «теорию о “глупостях”», доказывая, что преднамеренная, сознательная глупость продуктивна, подобно высшей математике, где нет гипотез, которые априори не содержали бы элементов неточности, приблизительности и возможных ошибок. Другими словами, разум всегда включает в себя элементы глупости.

К тому времени он всеми силами души желал выбраться из Лебедяни: «Или, быть может, мне довольно свободы передвижения по затхлым улицам затхлого городишка, встреч с черносотенцами и пустоголовыми девицами, с головой ушедшими в наряды и кокетство?» (6 апреля). Он был потрясен, увидев местных полицейских, проходивших интенсивную подготовку: «Все в черном, на черных конях… “Скачут и взад, и вперед”, бросаются с обнаженными шашками в атаку на невидимого (внутреннего) врага, учатся рубить людей по всем правилам искусства… Винтовки болтаются за спинами, нагайки привешены у седел…» (22 апреля). Жить дома тоже было тяжело из-за постоянного потока посетителей, отвлекавших его, когда он пытался сосредоточиться и почитать. Его сестра Александра готовилась выйти замуж за учителя литературы из Лебедянской гимназии, сурового человека лет на 12 старше ее, Владимира Волкова. По мнению Замятина, из-за этого распадалась жизнь его семьи:

В семье – драма, молчаливая, тихая. Драма такая, как чеховский «Вишневый сад», как «Дядя Ваня». Семья разрушается, обваливаются красивые пристройки, остаются одни голые, старые, пустые стены.

Мать всю жизнь жила только детьми – мной и сестрой. Теперь дети ушли: сестра – замуж, я совсем в другую, чужую жизнь. А она стоит и видит впереди себя одно пустое пространство: нет цели жизни, нечем дышать. Переживать это – тяжело невыносимо. Смотреть – тоже тяжело… Сестра – человек с большими идейными запросами. Я думал ввести ее в круг тех же интересов, которыми живу сам. Осенью она хотела ехать на курсы, но… вышла замуж. И мне кажется, что муж сделан совсем из другого теста и что она скоро разочаруется в нем. Боюсь, что и она чувствует то же. Смотреть на это – тоже тяжело…

А я сам – устал. Устал оттого, что нет жизни, которая толкала бы, будила, увлекала, не давала слишком много задумываться. А то иной раз, как сегодня, дойдет до того, что ни в себя и ни во что, кажется, не веришь, и ничего нет в душе – ни энергии, ни мысли: пусто там, как в вымершем доме… (9 мая).

Поразительно, что в этом описании он ничего не говорит о своем отце. Возможно, это свидетельствует о дистанции между ними, которая только увеличивала нараставший разрыв внутри семьи между матерью и детьми, братом и сестрой.

К тому же он плохо себя чувствовал: подхватил грипп, жаловался на головные боли, бессонницу и шалящие нервы. Но главным для него оставалось твердое решение вернуться в Петербург: «Ведь весна на 23-м году жизни не повторяется» (5 мая). Он засиделся в Лебедяни в том числе и из-за финансовых обстоятельств: «Своих денег у меня всего-навсего рублей 25, а просить у отца денег, чтобы жить в Петербурге для дела, которое он считает вредным для меня, и вообще – я не хочу. <…> Потому-то я и хотел было устроиться на практику в Питере, если можно, а нет – так на рейс Петербург – Лондон». Поэтому он пытался наладить контакт с деканом кораблестроительного факультета К. П. Боклевским, известным своей неподдельной заинтересованностью в делах студентов. «Одно я знаю, что долго еще – здесь не выдержу. Куда-нибудь уеду. Тянет меня, между прочим, и моя привычка – странствовать» (22 апреля). 30 мая инспектор полиции в Лебедяни наконец поставил штамп в его документах, чтобы зафиксировать дату отъезда, а еще одна полицейская печать, отмечающая его временную регистрацию по адресу в Санкт-Петербурге, датирована 4 июня. Тем не менее он, видимо, еще не имел права на постоянную регистрацию в Санкт-Петербурге [Галушкин и Любимова 1999: 10] (Автобиография 1928 года). Хотя его точный юридический статус на тот момент не совсем ясен, можно предположить, что за выполнением условий его внутренней ссылки следили не слишком строго ввиду политической оттепели, связанной с открытием первой Думы.

Примечательно, что руководство Политехнического института отнюдь не было равнодушно к судьбе одного из своих самых блестящих, пусть и политически проблемных студентов, и поддерживало его на протяжении ряда лет, даже десятилетий. Видимо, в ответ на просьбу о работе, обращенную к декану Боклевскому, через несколько недель после возвращения в Санкт-Петербург Замятина отправили на практику (с выплатой стипендии) в Финляндию, на Сандвикский корабельный док в Гельсингфорсе (Хельсинки) [ЦГИА СПб. Ф. 478. Оп. 1. Д. 765] (Студенческое дело). Это помогло ему избежать нежелательного внимания петербургской полиции. Если судить по его письмам к Людмиле, он приехал туда вскоре после 20 июня. Получается, что пара в очередной раз рассталась, и снова спустя всего две-три недели, согласно уже сложившейся модели их удручающе непостоянных отношений. Он занятно описывает ей, как он и его сокурсник, выглядевшие и чувствовавшие себя дикарями среди аккуратных и элегантных скандинавов, посещали сауну и восхищались отсутствием стеснения у местных, которые плавали, прыгали, ныряли и пили кофе обнаженными. Его также впечатлила свобода отношений между влюбленными парами, обнимавшимися в парках по вечерам: он жаждал поделиться этим с ней, хотя она, – судя по всему, чтобы поправить свое здоровье (вскоре у нее найдут туберкулез), – решила провести свой отпуск с друзьями на Волге: «Когда я видел эти парочки – я вспоминал о Вас. Мне хотелось бродить, ездить по морю, сидеть на скалах, слушать музыку – с Вами». Очевидно, именно это письмо возымело свое действие, потому что Людмила вскоре изменила свои планы и присоединилась к нему. Замятин вспоминал то лето в Хельсинки с нежностью: «Комната на Эрдхольмсгатан, под окнами – море, скалы. По вечерам, когда чуть видны лица, – митинги на сером граните. Ночью – не видно лиц, теплый черный камень кажется мягким – оттого что рядом ОНА, и легки, нежны лучи свеаборгских прожекторов»[22].

Его слова о митингах заставляют вспомнить о том, что Финляндия в то время еще была частью Российской империи и, по сути, с начала века подвергалась все более жестким мерам русификации. Свободы, завоеванные для России во время революции 1905 года, были предоставлены и финнам, но радикально настроенные работники Красной гвардии во главе с Йоханом Коком в тот момент настаивали на более основательных демократических уступках. Замятин однажды был представлен Коку в бассейне, причем оба были без одежды. Затем пришли известия о тревожном развитии событий в России: царь Николай II, которого привел в ярость настрой Думы на конфронтацию, послал войска занять Таврический дворец и 9 июля выпустил указ о роспуске первой Думы. На протяжении почти трех недель Россия была охвачена беспорядками, так как в знак протеста революционные силы пытались спровоцировать массовое восстание.

Почти половина членов распущенной первой Думы уехала в Финляндию [Seton-Watson 1967: 624]. Замятин описал одно из собраний в Хельсинки, на котором он присутствовал. На нем выступал писатель-модернист Л. Н. Андреев: «Было это в 1906 году. Революция не была еще законной супругой, ревниво блюдущей свою законную монополию на любовь. Революция была юной, огнеглазой любовницей, – и я был влюблен в Революцию»[23]. Читатели Андреева знали его как автора рассказов, и пришло много народа, чтобы послушать его мнение о современных политических вопросах. Торжественная и выразительная речь Андреева, в которой он предсказал неминуемую казнь венценосного главы российского народа, была встречена бурными овациями. Вскоре произошел серьезный мятеж на военно-морской базе на острове Свеаборг в Финском заливе, и царь послал морскую эскадру из Кронштадта, чтобы подавить восстание в рядах финской Красной гвардии. В какой-то момент среди этих событий Замятин решил вернуться в Петербург, переодевшись, чтобы его не узнали: «выбритый, в каком-то пенснэ» [Галушкин и Любимова 1999: 10] (Автобиография 1928 года).

Царские власти слишком хорошо понимали, в какой степени студенты Политеха, да и многие его сотрудники, были причастны к революционной деятельности, и посылали шпионов следить за проходящими там собраниями. В августе 1905 года царь даровал университетам автономию, в результате чего революционные партии развили активность в их помещениях [Seton-Watson 1967: 599–600]. 29 сентября 1906 года в институт поступила жалоба о том, что на его территории неделей раньше прошла встреча 42 рабочих, 56 студенток и 15 студентов. 28 октября руководству доложили о том, что на следующий день в институте должно было состояться важное заседание партии эсеров: декану Боклевскому было поручено не допустить проведения собрания, чтобы избежать вмешательства полиции. В ноябре и декабре поступали новые жалобы по поводу митингов, на которых присутствовали примерно 1500 человек, причем многие из них были рабочими. Там профессора призывали студентов поддержать передачу земли народу, распространялись подстрекательские листовки, звучали призывы созвать Учредительное собрание или насильственно свергнуть существующий порядок, декламировались опасные стихи и пелись революционные песни. Один раз полицейское руководство пожаловалось на то, что, несмотря на четкое предписание, высшие должностные лица института, директор князь А. Г. Гагарин и профессор А. С. Постников, намеренно мешкали с тем, чтобы прервать заседание в одном из общежитий института, позволив пятерым рабочим и десяти студенткам сбежать [Студенческое дело: ЦГИА СПб. Ф.478. Оп. 1. Д. 765].

На фоне этих событий осенью 1906 года Замятин наконец снова приступил к учебе в Политехе, уже успев проявить свои левые взгляды и пройдя сравнительно невредимым через испытания тюрьмой и внутренней ссылкой. Наконец они с Людмилой могли быть вместе, расставаясь лишь тогда, когда этого требовали их обычные дела и обязательства. Он перестал зависеть от своего дома и воспитания, начав взрослую самостоятельную жизнь. И именно в это время, еще учась на инженера-кораблестроителя, он встал на совершенно новый путь и написал свой первый художественный текст – рассказ «Один», основанный на собственном тюремном опыте в декабре 1905 – марте 1906 года.

Глава вторая

Из Астрахани в Архангельск (1906–1916)

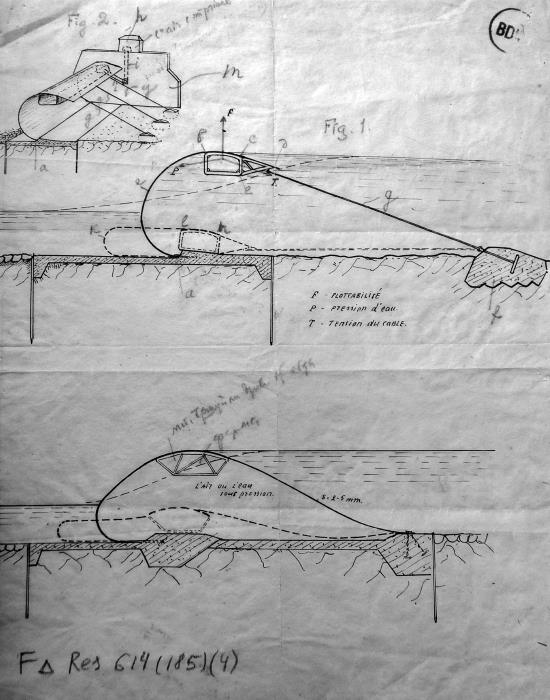

Замятина, вернувшегося к занятиям на кораблестроительном факультете Политехнического института осенью 1906 года, можно увидеть на фотографии 1907 года с группой старост курсов и директором-основателем института князем А. Г. Гагариным. Этим студенты бросали вызов властям, так как фотография была сделана в знак солидарности с князем, по личному приказу Николая II вынужденным уйти в отставку за недостаточную твердость в исполнении своих обязанностей. Летом 1907 года студенческие общежития института закрыли, чтобы предотвратить усиление политической активности, и Замятину пришлось несколько раз переезжать с квартиры на квартиру [Каталог выставки 1997:13; Брюханова 2008:28–29]. Он закончил учебу в Политехе 21 мая 1908 года (только 11 из 25 студентов первоначального набора смогли выпуститься в том году), представив для защиты диссертацию «О выборе главных размерений грузовых судов» с эскизами и схемами в качестве приложений. Еще один сохранившийся чертежный набросок – оригинальный проект гибкой плотины, где резиновая пластина может быть отогнута назад, чтобы перекрыть поток воды, – демонстрирует его чертежное мастерство, отличающееся точностью и красотой линий [Голикова 2009: 3; Брюханова 2008: 7; BDIC, dossier 185].

Чертеж гибкой плотины, выполненный Замятиным (предположительно начало 1910-х годов) (BDIC, Collection Е. Zamiatine – F DELTA RES 614)

Получив квалификацию морского инженера, он сразу подал заявку в Министерство торговли для поиска работы. Однако министерство решило навести справки о его политической благонадежности. Когда из полиции пришел ответ с подробностями его ареста в декабре 1905 года, в трудоустройстве Замятину было отказано. Во второй половине 1908 года представители Политеха, видимо, замолвили за него слово, так как в конце октября полиция сообщила министерству, что уголовного расследования его дела не будет. Политехнический институт сразу же предоставил ему стипендию для учебы в магистратуре и изучения строительства береговых установок. 19 ноября он получил диплом, подписанный деканом Боклевским, и одновременно был назначен на должность преподавателя института. Всего через неделю, снова благодаря помощи Боклевского, он получил место инженера в Отделе торговых портов Министерства торговли и промышленности, и это станет его официальной должностью на ближайшие десять лет, вплоть до 1918 года.

В течение 1909 года Замятин работал на разных заданиях: в августе и сентябре он проверял чертежи верфей Белого моря в Архангельске, посещал поражающие своими размерами Путиловский и Металлический заводы, где изготавливались детали для линкоров, переводил отрывки из статьи о кранах, написанной французским инженером, и контролировал доставку новой лебедки. Следующим летом он был назначен на должность инженера по техническим занятиям в черноморском порту Поти. В период с 1909 по 1915 год он опубликовал более десятка статей о разработках в области проектирования судов, экскаваторов, подводных лодок и ледоколов, где активно выступал за замену паровых двигателей на двигатели внутреннего сгорания. С 1911 года, несмотря на неопределенный политический статус своего протеже, декан Боклевский регулярно продлевал его контракт «преподавателя корабельной архитектуры» в Политехе [BDIC, dossiers 133Б/120 (3)]. На протяжении долгих лет инженеры и коллеги из института останутся близкими друзьями Замятина.

В течение этих лет ему приходилось постоянно переезжать, чтобы полиция его не обнаружила, так как по условиям внутренней ссылки ему до сих пор официально не было разрешено жить в Санкт-Петербурге. Он катался в город и в Политех, но был вынужден искать жилье за городом, в частности в Сестрорецке, к северо-западу от столицы, и на побережье у Лахты, что было немного ближе. К счастью для него, произошла административная путаница по поводу того, к какому именно учебному заведению он принадлежит, что помешало властям поступить с ним в соответствии с их первоначальными планами:

Повестка: явиться в участок. В участке – зеленый листок: о розыске «студента университета Евгения Ивановича Замятина», на предмет высылки из Петербурга. Честно заявляю, что в университете никогда не был и что в листке – очевидно, ошибка. Помню нос у пристава – крючком, знаком вопроса: «Гм… Придется навести справки». Тем временем я переселяюсь в другой район: там через полгода – снова повестка, зеленый листок, «студент университета», знак вопроса и справки. Так – пять лет, до 1911 года, когда наконец ошибка в зеленом листке была исправлена и меня выдворили из Петербурга [Галушкин и Любимова 1999: 10] (Автобиография 1928 года).

Когда в июне 1911 года полиция все-таки обнаружила его, Замятин сообщил Людмиле, что ему дали три-четыре дня, чтобы уехать из Петербурга, но все же продолжал надеяться, что декан Боклевский попытается спасти положение. Однако ему пришлось временно прекратить работать, так как если бы полиция обнаружила, что он остался в городе, ему могли дать три месяца тюрьмы. Боклевский обратился к губернатору с просьбой разрешить Замятину жить в Санкт-Петербурге, но эта просьба была отклонена «ввиду имеющихся в Охранном Отделении неблагоприятных сведений об инженере <…> Евгении Ивановиче Замятине»[24]. Временное решение, найденное Боклевским, заключалось в том, чтобы отправлять Замятина в различные командировки, например на Коломенский завод под Москвой в июле 1911 года. Также в июле Замятин побывал у губернатора, где ему вручили повестку в охрану; перед тем как пойти туда, он в тревоге уничтожил некоторые из писем Людмилы и другие документы. В итоге с ним обошлись исключительно вежливо, но тем не менее настояли на том, чтобы он уехал из Петербурга. Это требование было еще раз подтверждено в официальном письме губернатора Боклевскому от 5 августа. В сентябре он посетил Лебедянь и работал над статьей, которую планировал отправить в качестве заявки на конгресс в Филадельфии, куда он надеялся поехать в 1912 году. В Америку на конгресс он не попал, но статья под названием «Будущее морского судостроения и дноуглубительные работы в морских каналах и портах» была опубликована в двух частях в ежемесячном издании «Русское судоходство» в 1912 году [Каталог выставки 1997: 13].

Доступные документальные свидетельства о жизни Замятина в период, когда ему было под 30, в основном фрагментарны, если не считать писем, которые он писал Людмиле во время их частых разлук. Она работала в различных пригородах Санкт-Петербурга как акушер и гинеколог, а он разъезжал по всей стране в командировки по вопросам судостроительства. Оба были чрезвычайно заняты, перемещаясь с места на место по работе или беспокоясь по поводу полиции, а позже из-за проблем со здоровьем. Революционный пафос, на удивление, больше не появляется в его письмах за эти годы. Нет никаких документов, указывающих на их дальнейшее активное участие в радикальном социалистическом движении. Возможно, проверки полиции стали более строгими, однако, скорее всего, теперь собственная трудовая и личная жизнь занимала все их время.

Ноябрь 1908 года стал переломным не только в профессиональной, но и в литературной деятельности Замятина. «В 1908 году кончил Политехнический институт по кораблестроительному факультету <…>. Одновременно с листами проекта башенно-палубного судна – на столе у меня лежали листки моего первого рассказа. Отправил его в “Образование”» [Галушкин и Любимова 1999: 10] (Автобиография 1928 года). Завершенный в 1907 году рассказ «Один» описывает молодого студента Белова, который уже три месяца сидит в одиночной камере. Не имея связи с революционными товарищами, он мечтает о Лёльке, которую в свое время встречал на политических вечерах, где шли жаркие споры. Находясь в тюрьме, он обменивается с ней письмами, и его дни наполняются эротическими фантазиями и мечтами о любви. Она по-доброму относится к нему и даже шлет передачи, но в конце концов сообщает, что собирается уехать из города вместе со своим будущим мужем. Уничтоженный этой новостью, Белов бросается с тюремного балкона и разбивается. В этом рассказе недавно пережитый Замятиным опыт тюремного заключения перерос в трагическую историю, с той лишь разницей, что в его случае судьба улыбнулась ему и женщина, о которой он мечтал, ответила взаимностью.

В рассказе «Девушка» (1910), также написанном в эти годы, тема страсти и тоски, испытываемых в условиях ограниченных контактов с обществом, развивается на примере молодой девушки Веры. Связанная обязательствами перед матерью-инвалидом, она настолько охвачена эротическими желаниями, что преодолевает социальные запреты и завлекает слегка смущенного юношу к себе домой. Когда молодые люди начинают целоваться, в комнате появляется мать, и юноша убегает, оставив охваченную страстью Веру. В контексте развития отношений между Людмилой и Замятиным в первые годы их знакомства, а также с учетом того, что сексуальность станет одной из ключевых тем в его творчестве, поражает выстраивание автором образов, связывающих чувственное влечение с женским авторитетом и даже насилием. В мечтах Белова о Лёльке он прислуживает богине, как раб: «…хочется чего-нибудь еще более рабского, еще более унижающего», и «…чтобы она взяла всего его». Когда Вера пытается соблазнить молодого библиотекаря, она «…тонкими, горячими пальцами схватывает его за лицо и за шею, впивается поцелуем – так, что своими зубами касается его зубов, и зубы скрипят. Скорее – пить из него жизнь. Может быть – минуты остались». Почувствовав, что эти рассказы чрезмерно истеричны по тону, Замятин предпочел не включать их в более поздние собрания своих сочинений. В 1928 году он писал: «Когда я встречаюсь сейчас с людьми, которые читали этот рассказ [ «Один»], мне так же неловко, как при встречах с одной моей тетушкой, у которой я, двухлетний, однажды публично промочил платье» [Галушкин и Любимова 1999: 10–11] (Автобиография 1928 года). В конце 1908 года была также впервые напечатана его литературная рецензия, где осуждалось самодовольство недавно открывшегося петербургского журнала «Новые мысли», редакторы которого обещали «лучшее чтение для пищеварения», отказавшись от полемических материалов – то есть игнорируя политические и социальные беды современной России[25].

Эксперименты с прозой увлекли Замятина. Тем не менее завершенными оказались лишь немногие из рассказов и новелл, написанных между 1906 и 1912 годами, в то время, когда он заканчивал учебу и начинал карьеру преподавателя и специалиста в морском инженерном деле[26]. В ноябре 1908 года, примерно в то время, когда он предоставил свой рассказ «Один» к публикации, он писал своей сестре Александре, что изучает французский и инженерное дело (он вот-вот должен был получить свою первую зарплату), но больше всего поглощен литературой. Он начал ходить на литературные вечера, где молодые писатели читали свои произведения вслух. Его новелла «Чайная роза», входившая в цикл из запланированных четырех рассказов, была очень хорошо принята и вызвала много дискуссий. В декабре он планировал вернуться в Лебедянь, так как там ему лучше писалось[27]. Действительно, всякий раз, когда он приезжал, мать, которая его обожала, следила за тем, чтобы бумаги в его комнате были разложены именно так, как он их оставил. Летом 1910 года он мучился, сомневаясь, как спланировать отпуск – ехать вместе с Людмилой и провести свободное время с ней, или писать: «…моя бедная литература! Она, ведь, тоже меня ревнует – к тебе. И тоже соблазняет меня». Через пару недель, вторя знаменитому изречению Чехова, он заговорил о предательстве своей настоящей жены – литературы, так как все же решил провести август с Людмилой[28].

В 1906–1912 годах личная жизнь Замятина ознаменовалась как огромным счастьем, так и последовавшим за ним крушением надежд. Его письма в первые годы уже прочных отношений с его «милым мышонком» (май 1908 года) или «ландышем» пропитаны эротической нежностью молодого любовника – «целую уголки мои милые – как чашечки ландыша» (июнь 1909 года). Эти «уголки» вновь станут отличительной чертой эротичной соблазнительницы 1-330 в романе «Мы». В 1908 году он написал для Людмилы стихотворение (что делал нечасто), озаглавленное «Желание»: «Я упаду на костер / В пламя объятий твоих»[29]. В связи с этим следует упомянуть, что общественное давление, исходящее в том числе и от его собственной чрезвычайно религиозной семьи, предположительно привело к тому, что они официально зарегистрировали свой брак, но нет никаких документальных свидетельств, указывающих на дату церемонии. Летом 1909 года в одном из писем Замятин называл свою «родную Люсиньку» своим ребенком, любовью, женой и нежной матерью. Возможно, к тому времени они уже начали понимать, что, вероятно, у них никогда не будет детей:

Инстинкт деторождения, инстинкт материнства… Может быть этого и не будет, и может быть – еще сильнее от этого будет любовь? Может быть – то, что ты должна была отдать ребенку – ты отдашь мне? Может быть – тебе будет сладко от того, что я буду класть голову к тебе на грудь и брать ее губами, как ребенок, и называть тебя матерью? Может быть ты – мать – будешь все прощать мне, твоему ребенку? И, может быть, мне будет сладко тебе, слабой и маленькой, отдать свои силы, держать тебя – ребенка – на коленях, носить ребенка – на руках?[30]