Мерцающие

– Сейчас мне надо ехать, но в другой раз…

– Понимаю. – Она протянула руку. – Значит, в другой раз. Спасибо, что подвез.

Я уже повернулся уходить, когда она сказала:

– Знаешь, я подслушала разговор о тебе.

Я обернулся.

– Чей?

– Людей из администрации. Знаешь, странно быть слепым. Кое-кому кажется, что ты и глухой тоже. Или слепота делает тебя невидимкой. Ты вот меня видишь?

Вопрос застал меня врасплох. Что-то такое было в ее лице. Натянутая улыбка…

– Нет, – сказал я. И подумал, знает ли она, что красива. Должна бы знать.

– Большинство людей – искусные говоруны, – заметила она. – А я училась обратному. Джереми назвал тебя гением.

– Так и сказал?

– У меня вопрос – пока ты не ушел.

– Давай.

Она нашла ладонью мою щеку.

– Почему у гениев всегда все наперекосяк?

Ладонь у нее была прохладной. Меня давно никто не трогал.

– Ты бы поосторожней, – посоветовала Джой. – Я иной раз утром чувствую от тебя запах спиртного. Если я учуяла, могут и другие.

– Все у меня будет нормально, – сказал я.

– Нет. – Она покачала головой. – Я в это почему-то не верю.

7

Сатвик стоял перед рисунком, который я начертил на доске.

Разбираясь в пояснениях, он молчал. Раз потянул себя за мочку уха. Я не хотел его торопить. Меня интересовало его исходное мнение.

– Ну и что это? – спросил он наконец. Было уже поздно, почти все разошлись по домам.

– Корпускулярно-волновой дуализм света.

Я почти весь день чертил и сверялся с мысленным списком. Отчасти просто чтобы преодолеть инерцию, собраться для работы. А отчасти, пожалуй, я искал новую дорогу к вере. Можно ли верить во что-то наполовину? Нет, не совсем так. Это ведь квантовая механика. Лучше спросить: можно ли одновременно верить и не верить во что-то?

Сатвик придвинулся ближе к доске.

– Корпускулярно-волновой дуализм, – повторил он себе под нос. И, повернувшись ко мне, указал на чертеж: – А эти линии что означают?

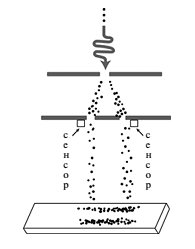

– Это волновая составляющая, – объяснил я. – Направь поток фотонов через две близко расположенные щели, и на фосфоресцирующем экране возникнет картина взаимодействия волн. Частоты обнуляют друг друга в определенном порядке, и возникает вот такая характерная картина. – Я указал на рисунок. – Видишь?

– Вроде бы вижу. Фотоны ведут себя как волны.

– Да, а когда волна проходит сквозь две щели, она разбивается надвое, и они, накладываясь друг на друга, создают картину интерференции.

– Понятно.

– Но можно добиться совершенно иного результата. Совсем другой картины. Если ты поместишь у щелей датчики, – я начал рисовать под первой картинкой новую, – они все изменят. В присутствии датчиков происходит что-то вроде перехода от вероятного к абсолютному – и результат таков, как будто где-то между излучателем и экраном свет перестал вести себя как волна и начал – как поток частиц.

Итак, – продолжал я, – вместо интерференционной картины получаешь два отдельных пятна на экране – потому что частицы, проходя через щели, не влияют друг на друга.

– И это при использовании того же излучателя?

– Да, той же фотонной пушки. И щели те же, но результат другой.

– Теперь вспоминаю, – протянул Сатвик. – Кажется, в школьном учебнике об этом была глава.

– Я преподавал эту тему старшим школьникам. И видел их лица – тех, кто понял, что это значит. Я видел на их лицах мучительное усилие поверить в то, чего не может быть.

– Все же этот эксперимент уже широко известен. Ты хочешь его воспроизвести?

– Угу.

– Зачем? Его много раз повторяли, ни один журнал не примет статью.

– Знаю. Я читал исследования этого явления, я подробно анализировал его на лекциях, я разобрался в математике. Черт побери, бо́льшая часть моих ранних работ для QSR основана на следствиях этого эксперимента. На нем держится вся квантовая механика, но своими глазами я его ни разу не видел. Вот зачем.

– Наука есть наука, – пожал плечами Сатвик. – Результат получен, и тебе незачем его видеть.

– А я думаю, мне это необходимо, – возразил я. – Хоть раз.

* * *Следующая неделя прошла как в тумане. Сатвик помогал в работе мне, а я – ему. По утрам трудились в лабораториях. Вечера проводили в северном флигеле, устанавливали в комнате 271 оборудование для эксперимента. С фосфоресцирующим экраном пришлось повозиться – а потом и с термионной пушкой. В каком-то смысле мы с Сатвиком почувствовали себя почти партнерами. И чувство это было приятным. Я так долго работал в одиночку, что поговорить с кем-то оказалось в удовольствие.

Мы коротали время за рассказами. Сатвик делился своими проблемами. Это были такие проблемы, какие иногда возникают у хороших людей, живущих хорошей жизнью. Он рассказывал, как помогает дочке с домашними заданиями, и беспокоился о деньгах ей на колледж. Он рассказывал, как жил раньше дома; он произносил это так быстро – «раньшедома», что получалось настоящее существительное. Он рассказывал о полях, и букашках, и муссонах, и погибших посевах.

– Для сахарного тростника будет неудачный год, – втолковывал он мне так, словно мы были не учеными, а крестьянами.

И я легко представлял его стоящим на краю поля. Как будто он только по случайности оказался здесь, в этой жизни. Он говорил, что мать стареет. Рассказывал о братьях, сестрах, племянниках, и я начинал понимать, какую тяжелую ответственность он на себя взвалил.

– Ты никогда не говоришь о себе, – заметил он однажды.

– Нечего особо рассказывать.

– Семьи нет. Ты один живешь?

– Угу.

– Значит, только это. – Он обвел рукой лабораторию. – Только работа. Люди забывают, что когда-нибудь умрут. Жизнь – это не только карьера и оплата счетов.

Он склонился над вентильной матрицей с паяльником в руках и переменил тему:

– Я слишком много болтаю – тебя, верно, уже тошнит от моего голоса.

– Ничего подобного.

– Ты мне очень помогаешь с работой. Чем я могу отплатить тебе, друг?

– Можно деньгами, – отшутился я. – Предпочитаю крупные чеки.

– Вот видишь. Все о счетах.

Он тихонько поцокал языком и еще ниже склонился над работой.

Мне хотелось рассказать ему про свою жизнь.

Мне хотелось рассказать ему о работе на QSR, о том, как узнаёшь вещи, которые хотелось бы сразу забыть. Мне хотелось сказать ему, что у памяти есть масса, а у безумия цвет; что у любого оружия есть имя, и это одно и то же имя. Мне хотелось сказать ему, что я понимаю, как у него с табаком; что я однажды был женат, но не сложилось; что я часто разговариваю тихонько с отцовской могилой; что мне очень давно не бывало по-настоящему хорошо.

Но ничего этого я ему не сказал. А заговорил об эксперименте. О том, что умел.

– Это началось полвека назад с мысленного эксперимента, – сказал я ему. – Речь шла о попытке доказать неполноту квантовой механики. Физики чуяли, что не всё сводится к квантовой механике, потому что теоретики слишком вольно обходились с реальностью. Все дело было в этом невозможном противоречии: фотоэлектрические эффекты доказывали корпускулярную природу света – поток отдельных частиц; опыты Юнга говорили, что свет – это волны. Но прав мог быть только кто-то один. Конечно, со временем, когда техника догнала теорию, оказалось, что экспериментальные результаты укладываются в формулы. Математика говорит, что можно узнать позицию электрона или его энергию, но не то и другое сразу.

– Понятно.

– Ты про туннельный эффект слышал? – спросил я.

– В электронике его иногда называют туннельной утечкой.

– Принцип тот же самый.

– И какая связь?

– Оказалось, что формулы – вовсе не метафоры. Математика убийственно серьезна. Она не шутит.

Сатвик, продолжая паять, насупился.

– В познании мира надо добиваться точности.

Несколькими минутами позже, тщательно настраивая свою матрицу, он ответил на мой рассказ своим.

– Один мудрый учитель привел в лес четверых царевичей, – начал он. – Они стреляли птиц.

– Птиц… – повторил я, дивясь, куда свернул разговор.

– Да, и на высоком дереве увидели прекрасную птицу в ярком оперении. Первый царевич сказал: «Я подстрелю эту птицу», – и спустил тетиву. Но меткость ему изменила, и стрела прошла мимо. Тогда выстрелил второй царевич и тоже промахнулся. Потом третий. Наконец четвертый царевич пустил стрелу в вершину дерева, и прекрасная птица упала мертвой. Гуру взглянул на первых трех юношей и спросил: «Куда вы целились?»

«В птицу».

«В птицу».

«В птицу».

Гуру взглянул на четвертого:

«А ты куда целил?»

«В птичий глаз».

8

Оборудование мы установили, осталось только отъюстировать. Надо было навести электронную пушку так, чтобы электроны с равной вероятностью попадали в каждую щель. Установка заняла почти все помещение – электроника, экраны, провода. Чистой воды лаборатория сумасшедшего ученого.

Утром в номере мотеля я поговорил с зеркалом и дал слово глазам цвета ружейного металла. И каким-то чудом не выпил.

У меня в портфеле лежали таблетки – незаконченный курс, чтобы снять тремор. Только мне не нравилось, что после них творилось с головой. Две таблетки я забросил в рот.

День за два, два за три, три за пять. Вот я и неделю не пью. Мучительная жажда никуда не делась, засела под кожей. Руки, обнимавшие по утрам холодный фаянс, все равно дрожали. Но я не пил.

«У меня работа, – твердил я себе. – У меня работа».

Этого хватало.

Работа в лаборатории продолжалась. Установив последнее оборудование, я отступил назад и окинул все взглядом. Сердце колотилось в груди – я стоял на пороге некой великой универсальной истины. Мне предстояло своими глазами увидеть то, что видели лишь несколько человек за всю мировую историю.

Когда в 1977 году в дальний космос запускали первый зонд, в него заложили особую золотую пластинку с диаграммами и математическими формулами. На ней была схема развития эмбриона, калиброванный круг и одна страница из ньютоновой «Системы мира», а также единицы нашей математической системы, потому что, как нас уверяют, математика – универсальный язык. А мне всегда казалось, что на той золотой пластинке надо было изобразить схему вот этого эксперимента – двойной щели Фейнмана.

Потому что этот эксперимент фундаментальнее математики. В нем жизнь, скрытая в математике. Он рассказывает о самой реальности.

Ричард Фейнман говорил об этом опыте: «В нем сердце квантовой механики, и в этом сердце – тайна».

В комнате 271 уместились два стула, маркерная доска и два длинных рабочих стола. Установка растянулась на всю длину комнаты, заняв и столы. В стальной перегородке были прорезаны две щели. С дальней ее стороны, в прямоугольной камере со второй парой щелей, стоял фосфоресцентный экран. Когда в него попадут фотоны, он будет светиться.

Джереми заглянул ко мне в самом начале шестого, перед тем как уйти домой.

– Значит, правда, – сказал он с улыбкой и зашел в комнату. – Мне говорили, что ты подавал заявку на рабочее помещение.

– Угу.

– И что это у тебя? – спросил он, озираясь.

– Просто старая установка от «Доцент». Фейнмановская двойная щель. Ее никто не использовал, вот я и решил проверить, будет ли работать.

Его улыбка погасла.

– Что конкретно ты задумал?

– Воспроизведение опыта.

Он не смог скрыть разочарование.

– Приятно видеть, что ты не бездельничаешь, но вроде бы эта тема немножко устарела?

– Хорошая наука не может устареть.

– Да, я разделяю твои чувства, но не стану тебя обманывать – вряд ли такие опыты впечатлят аттестационную комиссию.

– Я не для них стараюсь.

– А зачем же?

Ну как мне было ему объяснить? Я сам-то не очень понимал, зачем мне нужна эта минута, когда я открою камеру и увижу, что в ней – эксперимент, в тени которого давно уже живет наука. Выпадет ли мне увидеть это: разлом между квантовым и реальным миром, непреодолимый для физики?

Не дождавшись ответа, Джереми нашел табуретку и, усевшись, указал мне на стул:

– Прошу. Я хотел с тобой поговорить.

Он был серьезен и строг.

Я сел.

– Эрик, обычно я так не поступаю, но тебе должен сказать, что меня о тебе спрашивали.

Значит, его визит не так уж случаен.

– Мог бы и не говорить.

– Оказывается, есть проекты, уже работающие, в которых бы пригодился такой дельный сотрудник, как ты.

– В каком смысле?

– Мы здесь чаще всего принимаем людей с собственными темами, но бывает, что проект неожиданно разрастается и люди начинают собирать команду. В южном флигеле есть группа, которой нужны люди.

– Чья?

– Доктора Ли. С ним уже работают двое.

– А я стану третьим колесом, так ты себе представляешь?

– Ну, строго говоря, четвертым, считая его самого. Ли считает, что у него ты мог бы включиться с ходу. Ему нужна дополнительная пара перчаток. Именно так и сказал.

– Он со мной не знаком. Почему обо мне зашла речь?

– Я ему наврал, что с тобой легко работается.

– То есть попросил его об услуге. А что я обаятельный, не говорил?

– Есть предел и моей лживости.

Я помолчал, воображая их разговор.

– Тебе это ни к чему.

– Каждому иногда нужна помощь. Мир вращается на взаимных услугах.

Заметно было, что он верит своим словам. Или хочет верить.

– Я и так у тебя в долгу, – сказал я.

– Будет непросто, но если бы ты работал у доктора Ли…

Он сбился, и я понял, чего он не решается сказать:

– То аттестационная комиссия, может быть, посмотрела бы сквозь пальцы на мою бесполезность?

– Возможно. Говорю же, это не более чем шанс. Я ничего не обещаю.

– А ты чем рискуешь, вот этак подыгрывая любимчикам? Не ты ли говорил, что над тобой тоже есть начальство?

– Об этом предоставь беспокоиться мне.

– Я не позволю тебе рисковать ради меня положением.

– Какой там риск…

Я всматривался в его лицо, искал в нем ложь. Я не доверял его оценке риска. Ему уже случалось подставляться, и даром это не проходило.

– Ты даже не сказал, над чем этот доктор Ли работает.

– Это важно?

Я захлопал глазами.

– Макрофаги, – сообщил он.

– Шутишь?

– Макрофаги тебя недостойны?

– Это вряд ли, – усмехнулся я. – Я о них ничего не знаю.

– Да что там знать? К тому же ты быстро схватываешь. Ему нужен ассистент, а не доктор философии.

– Это не по моей части. Любой поймет, что я занимаюсь не своим делом.

– А твое дело какое, если конкретно? – огрызнулся Джереми. Он не ожидал сопротивления. Это была злость человека, который, бросив спасательный круг, видит, как утопающий его отталкивает. – Ты забросил все, чем занимался в QSR.

– У меня на то были причины.

– Какие? Ты так и не объяснил.

Такие, что одна незаконченная формула способна тебя сломать.

Я покачал головой.

– Теперь уже неважно.

– Очень важно, если только где-то втайне от меня не открылся спрос на отставных квантовых физиков. Если ты забросишь все прежние темы, с чем останешься?

– Возможно, ни с чем.

– Тогда принимай предложение!

А мне и хотелось принять.

Мне хотелось сказать «да». «Да» вертелось на кончике языка. Я уже представлял, как выговариваю слова, произношу то, что он хочет услышать. Представлял, как читаю все, что было написано о макрофагах. Ныряю с головой в новую тему. «Новое начало», как сказала сестра. Ассистент-лаборант – это большой шаг в сторону, но все же это работа. Занятость. Какая-никакая, но будет от меня польза. Я бы справился, и я хотел этим заняться.

Но сказал я другое:

– У меня есть тема.

– Это? – Джереми кивнул на безумную установку. – Для комиссии этого мало.

Я вспомнил про его начальство. Начальство, которому не понравится, что он завел любимчика. Карьеры рушились и на меньшем. Под ложечкой у меня стянулся узел.

– Ну и пусть.

Он воздел руки. Он уставился на меня и смотрел так долго, что я понял: смотрит не на меня – на себя. Или, может быть, на своего отца – финансового воротилу за великанским столом. На человека, который никогда не уступал ни на дюйм.

Заговорил он в конце концов сдержанно и взвешенно:

– Эрик, мы с тобой давно знакомы. Таких старых друзей у меня больше нет. Я не хочу видеть, как ты приканчиваешь свою карьеру. Ты думал, что станешь делать потом?

Как ему ответить? Как сказать человеку, что не думаешь о будущем? Что твое будущее обрывается через несколько месяцев? Я подумал о пистолете и вспомнил его имя – Панацея, – всплывшее, когда я в одну из пьяных ночей дивился холодной гладкости курка. Может быть, тем и кончится. Как всегда, кончалось с тех плохих времен в Индианаполисе.

– Ты хочешь остаться здесь и работать? – спросил Джереми.

– Да.

– Тогда действуй. Прими услугу.

Я смотрел на него, на старого друга. На втором курсе он вышел в ледяную пургу, чтобы помочь застрявшей машине. Для него это было обычное дело. Джереми тогда возвращался в колледж после рождественских каникул. Пока он помогал старушке сменить колесо, его ударило кузовом грузовика – занесло на гололеде. Он чуть не месяц провалялся в больнице – сломанные кости, разрыв селезенки. Потерял целый семестр и закончил позже остальных. Большинство, заметив ту машину, проехали бы мимо, а он остановился и вылез. Такой уж он был – всегда старался помочь. А я чувствовал лед под колесами.

– Только не так, – сказал я. – Так я не могу.

Он покачал головой.

– Начистоту: если это – твой проект, мне тебя не вытащить.

– Ты и не обязан меня спасть, – сказал я. – Хватит того, что уже сделал. Двойная щель – я должен это увидеть. Лучше объяснить не сумею.

Как я мог объяснить? Сказать, что все эти дни не пил? Но разве он поймет, какое это чудо?

– Думаю, мне суждено это увидеть.

– Суждено? Что за бред?

В голове у меня загорелись глаза матери.

– Ничего не бывает суждено, – продолжал Джереми, но уже безнадежно. Он видел, как утопающий скрывается под волнами.

– Тот, кто верит в квантовую механику, – заявил я, – никогда не скажет: «не бывает».

Он покосился на установку.

– Но что ты хочешь доказать?

– Только одно, – сказал я. – Что невозможное иногда случается.

9

Мы провели опыт в морозный день. С океана налетал ветер, все Восточное побережье съежилось под холодным фронтом. Я рано пришел на работу и оставил на столе Сатвика записку:

Зайди ко мне в лабораторию в 9:00.

Эрик.Только это, объяснять ничего не стал.

Сатвик вошел в комнату 271 чуть раньше девяти.

– Доброе утро, – поздоровался он. – Получил твою записку.

Я указал ему на кнопку:

– Окажи мне честь?

Мы замерли в темном полумраке лаборатории. Сатвик разглядывал простиравшуюся перед ним установку – стальные щиты и длинный серебристый ствол термионной пушки. По всей длине стола тянулись провода.

– Не верь инженеру, который не рискует пройти по построенному им мосту, – усмехнулся Сатвик.

Я улыбнулся:

– Ну ладно.

Пора было.

Я нажал кнопку. Машина ожила, загудела.

Мы смотрели.

Я дал ей несколько минут прогреться, потом подошел к камере. Открыл ее сверху и заглянул. И увидел то, чего ожидал. Отчетливый спектральный узор, интерференционная картина на экране – особый порядок темных и светлых полос. Все согласно Юнгу и копенгагенской интерпретации.

Сатвик заглянул мне через плечо. Установка все гудела, узор проявлялся с каждой секундой.

– Фокус хочешь? – спросил я.

Он торжественно кивнул.

– Свет – это волна, – сказал я ему.

Потом потянулся к датчикам, включил – и больше ничего, картина интерференции пропала.

– …Только пока никто не смотрит.

* * *Копенгагенская интерпретация предполагает это фундаментальное противоречие: наблюдатель – главное необходимое условие любого явления. Ничто не существует, пока его существование не засвидетельствовано. До тех пор есть только вероятностные волны. Статистическое приближение.

Для целей эксперимента поведение электронов вероятностно – их точный путь не только неизвестен, но и принципиально непознаваем и проявляется как диффузная вероятностная волна, проходящая сразу в обе щели. За щелями волны, продолжая расходиться, взаимодействуют друг с другом: так рябь от двух плывущих через пруд змей перекрывается и скрещивается, образуя на экране интерференционную картину.

А что, если бы у щели находился наблюдатель? Если бы можно было точно установить путь электрона? В таком случае его движение уже не подвержено вероятностным законам. Вероятность сменяется уверенностью. Становится измеренным фактом. Если доказано, что частица прошла только в одну из щелей, то, как говорит здравый смысл, она не может интерферировать с собственным двойником. Однако, если вы будете стрелять светом сквозь две щели, картина интерференции возникнет. Даже если стрелять медленно, фотон за фотоном. Два разных исхода при одинаковых условиях эксперимента. Это выглядело бы внутренне противоречивым, если бы не один факт. Тот, что интерференционная картина пропадает в присутствии наблюдателя.

Мы повторяли и повторяли опыт. Сатвик проверял показания датчика, тщательно отмечал, в какую щель прошел электрон. То в левую, то в правую. При включенных датчиках примерно половина электронов фиксировалась у каждой щели, а картина интерференции не возникала. Мы снова выключали датчики – и на экране тут же возникали полосы.

– Откуда система может знать? – спросил Сатвик.

– Что знать?

– Что датчик включен. Откуда ей знать, что положение электронов записывается?

– А, это серьезный вопрос.

– Может, от датчика исходит какое-то электромагнитное влияние?

Я покачал головой.

– Ты еще самого удивительного не видел.

– Чего же это?

– Электроны реагируют вовсе не на датчик. Они реагируют на то, что ты рано или поздно считываешь его показания.

Сатвик вытаращил глаза.

– Включи датчик, – попросил я.

Сатвик нажал кнопку. Машина тихонько загудела. Мы подождали.

– Все как раньше, – говорил я. – Датчики включены, поэтому электроны должны вести себя как частицы, а не как волны – а без волн нет картины интерференции, так?

Он кивнул.

– Ну а теперь выключи.

Машина замолчала.

– А теперь волшебный фокус, – сказал я. – Именно ради него я все и затеял.

Я нажал кнопку «Очистить», стерев показания датчиков.

– Эксперимент повторялся в точности, – напомнил я. – Оба раза включались те же датчики. Разница только в том, что я стер показания, не взглянув на них. А теперь посмотри на экран.

Сатвик открыл камеру и вытащил пластинку.

Я уже видел. По его лицу. Мучительное усилие поверить в то, чего не может быть.

– Картина интерференции, – сказал он. – Как же так?

– Это называется обратной причинной обусловленностью. Стерев результаты после окончания опыта, я вызвал рисунок, которого прежде не существовало.

Савик молчал добрых пять секунд.

– Разве такое возможно?

– Нет, конечно, но так оно и есть. Если показания датчиков не удостоверяются сознательным наблюдателем, сам датчик остается частью недетерминированной системы большего масштаба.

– Не понимаю!

– Не датчик вызывает исчезновение волновой функции, а сознательный наблюдатель. Сознание – как гигантский мощный прожектор – обрушивает освещенные им участки в реальность, а то, чего он не осветил, остается вероятностным. Речь не только о фотонах и электронах. Речь обо всем. О материи вообще. И это – слабое место реальности. Проверяемое, воспроизводимое слабое место реальности.

– Так вот что ты хотел увидеть? – спросил Сатвик.

– Угу.

– И теперь, когда увидел, для тебя что-то изменилось?

Прежде чем ответить, я пошарил у себя в голове.

Да, изменилось. Стало намного хуже.

* * *Мы снова и снова повторяли опыт. С тем же результатом. Результат в точности соответствовал описанному и документированному несколько десятилетий назад. Через пару дней Сатвик подключил датчики к принтеру. Мы проводили опыт, и я нажимал «Печать». Мы слушали, как гудит и щелкает принтер, распечатывая результаты – переводя наблюдения датчиков в физическую реальность, которую можно пощупать руками.

Сатвик маялся над листами распечаток, словно надеялся усилием воли привести их в согласие с рассудком. Я стоял за его плечом, нашептывал в ухо.

– Это вроде неоткрытых законов природы, – говорил я. – Квантовая физика как вариант статистической аппроксимации для решения проблемы сохранения реальности. Материя ведет себя как частотная область. Зачем нужна дискретность в той области сигнала, на которую никто не смотрит?

Сатвик отложил распечатку и протер глаза.

– Существуют математические школы, утверждающие, что под самой поверхностью наших жизней заложен глубокий гармонический порядок. Дэвид Бом называл это «импликатом».