Ветвления судьбы Жоржа Коваля. Том II. Книга I

А. П. Завенягин – первый заместитель начальника Первого главного управления при СМ СССР и заместитель министра внутренних дел. Ведал вопросами строительства объектов Первого главного управления, а также вопросами разведки и добычи урановой руды.[141]

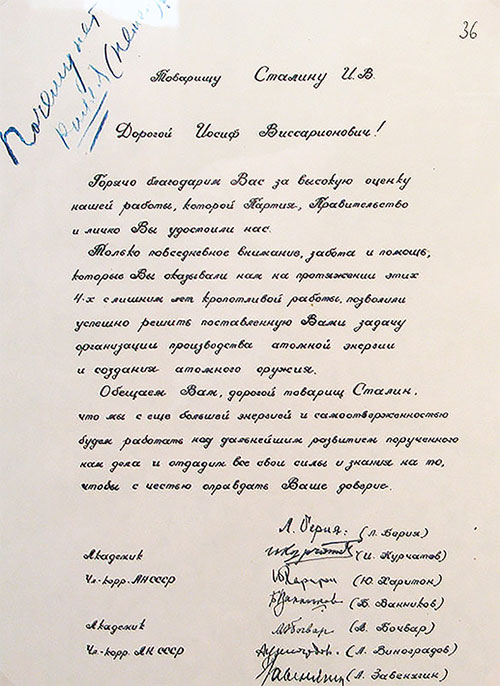

На листе имеется множество рукописных отметок, автографов и резолюций.

Текст первого документа:

Сов. секретно

Тт. ПЕРВУХИНУ М. Г.

ЗАВЕНЯГИНУ А. П.

1. Ознакомьтесь с материалами, а также пошлите (по согласованию с т. Федотовым 1 экз. материалов тт. Ванникову и Курчатову (а материал № 822-б и № 822-в также и т. Харитону) для изучения и проверки.

2. Вместе с тт. Ванниковым, Курчатовым и Харитоном (а по материалам № 822-а и № 822-г с участием тт. Мешика и Сазыкина) продумайте, как необходимо использовать эти материалы.

Ваши выводы и практические предложения доложите.

«4» марта 1949 г. (Личная подпись Л. П. Берии)Продолжу представлять упомянутых в документе лиц.

П. В. Федотов – генерал-лейтенант, один из руководителей Комитета информации при СМ СССР, МВД и КГБ.[142] Фамилия подчеркнута, вероятно, рукой Берии.

Б. Л. Ванников – начальник Первого главного управления при СМ СССР.[143] Казалось бы, именно ему и нужно было поручить организацию работ с документами разведки. Однако в это время он был болен, и его замещал Первухин, которому и поручено провести эти работы.

Тем не менее, Берия, вероятно, специально указал Первухину на необходимость ознакомить Ванникова с документами, важность которых, по его мнению, настолько велика, что нездоровье Ванникова не могло служить оправданием его устранения от знакомства с этим делом.

И. В. Курчатов – председатель Научно-технического совета Первого главного управления при СМ СССР, начальник Лаборатории № 2 АН СССР, научный руководитель комбината № 817[144].

Ю. Б. Харитон – научный руководитель КБ-11 и член Научно-технического совета Первого главного управления при СМ СССР.[145]

П. Я. Мешик, генерал-лейтенант, заместитель начальника и член коллегии Первого главного управления при СМ СССР, отвечал за формирование кадров, обеспечение охраны и режима секретности.[146]

Н. С. Сазыкин, генерал-лейтенант, помощник заместителя председателя СМ СССР Л. П. Берии.[147]

Текст второго документа:

К о п и я

Сов. секретно

(Особая папка)

Товарищу Б Е Р И Я Л. П.При этом представляю Вам следующие материалы:

1) Атомный центр в Окридже, № 822-а на 18 л.

2) Завод по производству полония в г. Дэйтоне, № 822-бна 4 л.

3) Техника безопасности на предприятиях Окриджа и на заводе по производству полония в Дэйтоне, № 822-вна 8 л.

4) Условия труда и охрана секретности на предприятиях Окриджа, № 822-г на 9 л.

ПРИЛОЖЕНИЕ: по тексту на 39 л.

1 марта 1949 г.

№ 752/ф

вх. М-17 Вх.№ 010

9. III.49

1 л.

Как видно из текста этой сопроводительной записки, речь идет о материалах отчета Коваля о своей «командировке» по заданию ГРУ. Вероятно, того самого, который он писал по возвращении в СССР начиная с конца октября или начала ноября 1948 г., который В. Лота считал утерянным.

Конечно, это не сам отчёт, а «выжимка» самых важных материалов из него.

О том, что это материалы именно Коваля, однозначно свидетельствует то, что они содержат данные о тех объектах, где он служил (Ок-Ридж и Дейтон), и специально обсуждаются вопросы техники безопасности на этих объектах, которые входили в круг профессиональных обязанностей Жоржа: и в Ок-Ридже, и в Дейтоне он был «health physics officer»[148]. Такая военная специальность отсутствовала в Красной армии, а позже в Советской армии наиболее соответствующей ей стала специальность дозиметриста.

То, что речь идет именно о разведывательной информации, подчеркнуто специальным указанием Берии – все действия с этими материалами необходимо согласовывать с одним из руководителей Комитета информации генерал-лейтенантом П. В. Федотовым.

Не зря Лаврентий Павлович подчеркнул фамилию Федотова! И здесь кроется какая-то «аппаратная интрига», поскольку в это время Комитет информации являлся органом, объединявшим все разведывательные структуры за исключением ГРУ, с 1 января 1949 г. выведенного из подчинения комитета.

Почему же все мероприятия, связанные с дополнительными разъяснениями и уточнениями информации, должны были производиться через структуры, подчиняющиеся лично генерал-лейтенанту П. В. Федотову, а не генералу армии М. В. Захарову, в то время начальнику ГРУ? Опытнейший аппаратчик Берия лишних людей к серьезным делам не допускал.

Вероятно, «первый смысл» этого указания состоял в том, чтобы дать возможность Комитету Информации «на законном основании» покопаться в делах независимого от него ГРУ.

Но был и «второй», о котором поговорим позже…

Особый интерес представляют рукописные тексты на этих документах. Идентификация авторов этих текстов требует специального графологического анализа и весьма затруднительна в силу малого количества достоверно известных автографов предполагаемых авторов, поэтому пока можно высказать только некоторые предположения, основанные на косвенных обстоятельствах. Тем не менее, такой предварительный анализ может дать содержательные с эвереттической точки зрения результаты и обозначить пути дальнейшей графологической работы.

Анализ дат на документах показывает, что, поскольку сопроводительная записка из ГРУ с подборкой материалов из отчета Коваля на 39 листах была направлена Берии 1 марта 1949 г., а весь отчет, по данным В. Лоты, включал более 100 страниц, Коваль закончил составление своего отчета во второй половине февраля 1949 г.

Полученные материалы были рассмотрены Берией весьма оперативно, и в пятницу 4 марта 1949 г. он подписал свое распоряжение Первухину и Завенягину. Учитывая последовавшие выходные и праздничный день (8 марта) реакция на это распоряжение также была весьма оперативной – все последующие визы и резолюции имеют дату 9 марта 1949 г.

Из содержательных пометок, прежде всего, отметим односложную резолюцию «Читал 9.III [автограф]». Автограф похож на подпись Завенягина, образец которого есть на благодарственном письме И. В. Сталину от группы ученых, удостоенных государственных наград после успешного испытания первой советской атомной бомбы.

08.03. Благодарственное письмо награжденных орденами и званиями академиков и ученых специалистов И. В. Сталину за высокую оценку работы в области производства атомной энергии и создания атомного оружия. 18 ноября 1949. Рукопись 29,7×21,9.[149]

Рядом, под этим автографом, еще один. Этот второй автограф, по моему мнению, весьма схож с автографом Ю. Б. Харитона на том же благодарственном письме И. В. Сталину.

Оба автографа на рассматриваемом документе производят впечатление весьма торопливых и «сокращенных». В автографе Харитона (?) не хватает начальной буквы «Ю», что может объясняться именно его «парафировочным» стилем.

Автографа, схожего с подписью И. В. Курчатова, обнаружить не удалось. Но то, что он был поставлен в известность о распоряжении Берии с поручением ему ознакомиться с этими разведывательными материалами, сомнения не вызывает.

Думается, однако, что ознакомление с документами отчета именно в эти дни начала марта 1949 г. было для Курчатова скорее помехой в работе, чем реальной помощью.

Дело в том, что как раз в эти дни он был занят подготовкой к пуску первого исследовательского атомного реактора на природном уране и тяжелой воде (пуск в апреле 1949 г.)[150]. И именно в эти дни требовала особого внимания работа завода № 817, где на реакторе, сравнимом с Ок-Риджским, уже производился плутоний.

Волновался же он потому, что

«из-за задержки с наработкой необходимого количества плутония установленный постановлением СМ СССР № 234–98сс от 8 февраля 1948 г. срок изготовления первого экземпляра РДС-1–1 марта 1949 г. – не был выдержан…».[151]

И ликвидация этой задержки требовала не «ознакомления с разведданными», а личного руководства работой на производстве, ведь Курчатов был научным руководителем завода № 817!

Да и в «политической атмосфере» вокруг атомного проекта пахло грозой – в январе – марте 1949 г. шла интенсивная подготовка «Всесоюзного совещания физиков», которое было назначено на 21 марта и на котором советская физика должна была быть подвергнута «чистке», аналогичной лысенковской чистке биологии в 1948 г.[152] И это только некоторые из реальных озабоченностей Курчатова в начале марта 1949 г.

Что же касается представленных на его рассмотрение «новых материалов» Коваля, то они не были для Курчатова новостью – он знал ключевые положения этого пакета документов гораздо раньше.

Полагаю очевидным, что сведения, сообщенные еще в 1945–1946 гг. Ковалем о производстве плутония в Ок-Ридже, о роли полония в конструкции атомной бомбы имплозивного типа и технологии его получения помогли Курчатову сформулировать главные направления советского атомного проекта на начальной стадии – плутониевая имплозивная бомба с инициатором на основе бериллийполониевого источника нейтронов.

Именно они, данные Коваля, подтвердив материалы Фукса по принципам конструкции бомбы и показав масштабы производства плутония в США, позволили Курчатову построить оптимальную стратегию советского атомного проекта и, значит, позволили значительно сократить время и силы при создании советской атомной бомбы.

А в 1949 г. материалы Коваля лично для Курчатова были уже материалами историко-научного характера, материалами для мемуаров типа «Былое и думы», но не катализаторами новых идей.

Нужны же они были, скорее, не ему, а уже сформированному на основе решений 1945 г коллективу инженеров, конструкторов и администраторов для решения конкретных производственных задач.

И подтверждает такую трактовку располагающаяся ниже обширная резолюция следующего содержания:

т. Смирнову [?] т. Позднякову

Подготовить сравнение приводимых у нас мероприятий с этими данными

а) По техн. безоп.

б) по охране

в) по устройствам

[автограф Первухина (?)] 9/IIIКто такой «т. Смирнов» точно установить не удалось. Может быть, это Д. В. Смирнов, который в это время был заместителем заведующего секретариатом заместителя председателя СМ СССР.[153]

Если это предположение верно, и Смирнов был одним из сотрудников секретариата Л. П. Берии, то обращение к нему Первухина оправдано тем, что Смирнов мог знать круг специалистов по охране труда и технике безопасности.

А Б. С. Поздняков в это время был ученым секретарем Научно-технического совета Первого главного управления при СМ СССР. Фамилия подчеркнута рукой автора резолюции.

Автограф Первухина идентифицирован по похожести с автографом с автографом Первухина на благодарственном письме Сталину.

В левом нижнем углу еще один автограф с датой 9.III.49. Можно предположить, что это автограф Б. Л. Ванникова, как бы визирующий резолюцию Первухина.

Автографа Завенягина обнаружить не удалось. Поскольку он лично хорошо знаком с вопросами строительства атомных объектов, отвечает за это в ПГУ, очевидно, что он должен сам провести анализ материалов 822-а и 822-б по заводам в Ок-Ридже и Дейтоне для доклада Берии и ему не нужно отдавать каких-то распоряжений. Вероятно, поэтому он не фиксирует письменно свое знакомство с поручением Берии.

В другом положении находится первый адресат поручения Берии – министр химической промышленности Первухин. В это время он фактически исполняет функции начальника ПГУ, курирует все действующие и строящиеся промышленные объекты атомного проекта и с этой точки зрения должен «любой ценой» обеспечить успех близившегося первого испытания атомной бомбы.

Очевидно, что вопросы охраны труда и техники безопасности не были главными приоритетами в его работе. Но этим вопросам посвящена значительная часть представленных Берией материалов Коваля (8 листов материала 822-в и 9 листов материала 822-г).

Можно предположить, что возникшая необходимость вникнуть во «второстепенные» на тот момент для Первухина вопросы вместе с нацеленностью на решение главных задач породила своеобразный когнитивный диссонанс, разрешившийся консонансом – решением использовать анализ вопросов техники безопасности для разбора технических, конструкторских и производственных задач, в которых эти вопросы возникли как у американских, так и у наших специалистов. И сравнить результаты их решений.

Иными словами, пройти причинно-следственную цепочку инженерных решений «в обратном порядке», используя как индикатор именно вопросы охраны труда и техники безопасности – в них порой отражаются такие важные детали технологии и конструкторских решений, которые не видны при «прямом анализе».

Да и сами по себе вопросы охраны труда и техники безопасности важны! А у нас, насколько мне известно, в отличие от американцев, им в это время уделялось значительно меньшее внимание.

Такой консонанс позволял и качественно выполнить поручение Берии, и полезно использовать «второстепенную» информацию разведки для выполнения главной задачи. Я не уверен, что Первухин в напряженной атмосфере последних месяцев перед испытанием первой советской атомной бомбы именно так мотивировал – даже для себя! – свое мнение при написании резолюции, но такой ход мысли очевидно соответствует принятому им решению.

Вероятно, именно поэтому Первухин счел необходимым выделить вопросы техники безопасности для отдельного обсуждения. Но с кем проводить это обсуждение? Прежде всего, нужно было определить круг авторитетных специалистов.

Как и всякая начальственная резолюция, эта резолюция Первухина предполагала, что упомянутые в ней исполнители компетентны в рассматриваемом вопросе, а потому кратка и лапидарна.

То, что подготовка сравнения мероприятий в США и СССР по кругу вопросов техники безопасности, «охраны» (вероятно, в данном случае имелась в виду только «охрана труда», поскольку охраной секретности при анализе представленных материалов должны были заниматься П. Я. Мешик и Н. С. Сазыкин) и «устройств» (т. е. технических средств защиты персонала) поручена ученому секретарю НТС ПГУ Б. С. Позднякову (его фамилиявыделена подчеркиванием), свидетельствует о том, что Первухин, вероятно, не был лично знаком с ведущими специалистами по этим темам и не имел времени заниматься их поиском.

Первухин логично предполагал, что опытный администратор Поздняков совместно с администратором из аппарата Совмина Смирновым найдет этих специалистов и даст им задания. А уж анализ результатов сравнения должен сделать сам Первухин и доложить результаты Берии.

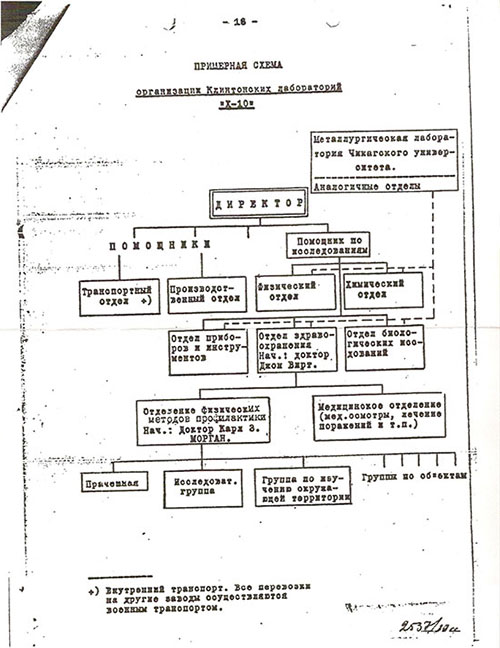

Лист 2 является схемой административного устройства «Клинтонских лабораторий» объекта X-10 – комбината по производству плутония. Именно там и служил в 1944–1945 гг. сержант американской армии G. Koval.

Лист 2:

08.04. Второй лист документа от Крамиша.[154]

Берия и Курчатов

Проведенный анализ текстов и автографов позволяет построить версию хода событий после получения Берией 1 марта 1949 г отчета Коваля. Версия исходит из конкретных обстоятельств, в которых находился Берия в начале марта 1949 г., и строит эвереттические ветвления действительности исходя из наиболее вероятных с сегодняшней точки зрения исходах событий и психологических характеристик их главных участников.

Важнейшим внешним обстоятельством, повлиявшим на поведение ключевых в этой ситуации фигур – Берии и Курчатова, – было то, что именно с 1 марта 1949 г. они должны были быть готовыми к объяснению с «высшим руководством» по поводу срыва сроков выполнения постановления Совета Министров СССР № 234–98сс от 8 февраля 1948 г. об изготовлении первой атомной бомбы РДС-1 к 1 марта 1949 г.<курсив мой – Ю. Л.>

Конечно, Берия знал о готовившемся обсуждении этого постановления на заседании совета. И, очевидно, очень его боялся. Ведь чем грозит невыполнение такого постановления, Лаврентий Павлович знал не понаслышке.

Вот эпизод, рассказанный Я. П. Терлецким:

«Оказывается, после взрыва атомной бомбы в Хиросиме Сталин устроил грандиозный разнос, он впервые за время войны вышел из себя, стучал кулаками, топал ногами. Право, было от чего выйти из себя. Ведь рушилась мечта о распространении социалистической революции на всю Европу, мечта, казавшаяся столь близко осуществимой после капитуляции Германии и как бы перечеркнутая «нерадивостью» наших атомщиков во главе с Курчатовым. Видимо, отводя удар от себя, Курчатов пожаловался, что поступавшие в течение ряда лет материалы не очень доступны ученым, а лишь эти материалы позволили бы нам наверстать упущенное в начальный период войны и начать овладение атомной проблемой не с нуля».[155]

Этот эпизод, рассказанный Терлецким явно с чьих-то слов, вызывает некоторые сомнения в части подробностей – например, мог ли сухорукий Сталин даже в минуты самого большого гнева стучать кулаком, присутствовал ли при этом Курчатов и т. п.

Но то, что о жалобе Курчатова на разведку сообщает именно Терлецкий, весьма важно, поскольку именно он знал о взаимоотношениях разведки и Курчатова из личного опыта своей работы в отделе «С» НКВД.

По сути же, рассказ Терлецкого является еще одним свидетельством серьезности ответственности за срыв сроков выполнения заданий Сталина и понимания Берией степени своей личной ответственности. Вот ещё один пример того, что Берия знал характер Сталина и меру своей ответственности:

«Заместитель наркома вооружений В. Н. Новиков вспоминал, как во время войны решался вопрос о том, за какой срок можно вдвое увеличить ежедневное производство винтовок на Ижевском заводе. Хотя Сталин требовал уложиться в три месяца, и к этому склонялись большинство членов госплановской комиссии, Берия в конце концов прислушался к мнению специалиста – Новикова и поставил указанный им реальный срок – семь месяцев, хотя это явно не обрадовало Сталина. Новиков объяснил подобное решение тем, что гораздо хуже было не пойти против сталинского мнения, а обмануть Иосифа Виссарионовича. Если потом окажется, что потребовалось не три месяца на увеличение производства, а семь месяцев, виновные в обмане могли не сносить головы. А за атомный проект Сталин спрашивал строже, чем за любой другой… Уж он-то отлично сознавал, что в случае, если «изделие» не взорвется, академиков, наверное, арестуют и распихают по «шарашкам», а его, Берию, уж точно объявят американским шпионом и расстреляют за то, что сорвал выполнение такого задания, от которого в буквальном смысле слова зависит жизнь и смерть коммунистической власти».[156]

Заседание Совета Министров СССР по вопросу о сроках готовности атомных бомб различных модификаций состоялось 3 марта 1949 г. Судя по тому, что в эти дни Сталин был занят приемом делегации КНДР во главе с Ким Ир Сеном, он вряд ли лично присутствовал на этом заседании. Вполне вероятно, что проводил его сам Берия как заместитель председателя СМ СССР. Подтверждением этого служит тот факт, что 3 и 4 марта Сталин даже не работал в своем кабинете (в журнале посетителей за эти дни отсутствуют записи).

Это может объяснить тот удивительный факт, что в принятом постановлении СМ СССР № 864–328сс/оп[157] подробно регламентируются новые сроки готовности изделий РДС-2 и РДС-3, а по поводу РДС-1 сказано вскользь – «наряду с работой по РДС-1».

Можно предположить, что конкретика нового срока готовности РДС-1 вообще не обсуждалась. Создается впечатление, что докладчики – Харитон, Зернов и Курчатов – как-то «обошли» этот вопрос. Вполне вероятно, что сослались на некоторые секретные технические детали, обсуждение которых на заседании Совета Министров нецелесообразно. И на заседании Берия мог это объяснение принять. Но истинные причины неопределенности ясны из следующего:

«15 апреля 1949 г. Ю. Б. Харитон и К. И. Щелкин подписали «Краткий доклад о состоянии работ КБ-11». В документе, адресованном Л. П. Берия, они указали: силами КБ-11 и привлеченных организаций «решены все принципиальные и конструктивные вопросы, возникшие во время разработки» РДС-1. По-прежнему не до конца решенными оставались задачи определения критической массы плутония (из-за отсутствия этого материала в нужном количестве) и изготовления полоний-бериллиевого нейтронного запала (из-за отсутствия полония)».[158]

То, что в отсутствие Сталина на заседании СМ СССР удалось избежать неприятных объяснений, конечно же, не успокаивало Лаврентия Павловича. Более того, он понимал, что чем дольше будет длиться пауза, тем суровее будет разборка. И в случае значительной затяжки готовности бомбы и крутого «разбора полетов в «хозяйстве» Берии» уже лично Сталиным, он учтёт переданное ему мнение Курчатова (а, возможно, и услышанное при подготовке к «разбору полётов» прямое свидетельство Курчатова – Сталин мог заслушать Курчатова при подготовке к «разбору» и лично) о том, что срыв сроков готовности бомбы в какой-то мере обусловлен недостаточно эффективной работой разведки.

А то, что Курчатов время от времени «дразнил» Берию исполнением своей роли главного эксперта эффективности работы разведки, видно из такого примера, приведённого А. Н. Рыловым.

Где-то в марте или апреле 1946 года на очередном заседании Научно-Технического совета при Спецкомитете был поставлен вопрос об эффективности работы Бюро № 2 (фактически – бериевского «Отдела «С»», главного источника разведывательной информации). По каким-то аппаратным причинам Берии нужно было получить «официальную оценку» работы разведки.

К этому моменту уже разворачивались масштабные работы, основанные на материалах Бюро № 2 и Берия ожидал от Курчатова высокой оценки материалов Бюро № 2. Но доклад Курчатова, длившийся пять минут, свёлся к утверждению:

«Ну, что ж, товарищи! Я считаю, что информация Бюро № 2 при Совете Министров, не противоречит нашим научным исследованиям. И это уже не так мало».[159]

Курчатовым не только не было сказано ожидаемое – мол, эта информация «играет важнейшую роль в нашей работе», не было сказано даже то, что она «помогает нам в нашей работе». Всего лишь «не противоречит нашим научным исследованиям». Говоря попросту, вместо ожидаемой «пятёрки» разведка Берии получила только «твёрдую тройку» (твёрдость этой «тройки» подчёркнута фразой – «и это уже не так мало»). Так что Курчатов мог прикрыться щитом своего научного авторитета в глазах Сталина.

И потому Берия должен был принять меры, исключающие возможность такой трактовки срыва сроков испытания, поскольку в конечном итоге и за разведку, и за соблюдение этих сроков он, Берия, отвечал перед Сталиным лично.

И это проясняет некоторые особенности содержания рассматриваемых документов. Берия начинает аппаратную интригу против Курчатова, но не с целью «убрать» его, а только с задачей переложить на его плечи бо́льший груз ответственности за срыв сроков.

Берия понимал, что у Сталина нет возможности заменить Курчатова в этой ситуации (бомба была «почти готова», а коней на переправе не меняют), но отвести от себя неизбежное раздражение вождя и направить его на Курчатова или кого-то другого из руководителей Атомного проекта он, конечно, хотел и мог попытаться это сделать.

И первым шагом в этой интриге представляется тот факт, что отчет Коваля, из которого очевидно, какие первоклассные материалы разведка представляет ученым, распространяется Берией среди всей руководящей верхушки советского атомного проекта и даже доводится до сведения генерал-лейтенанта П. В. Федотова, по сути не имеющего отношения к атомному проекту, но формально возглавляющего советскую разведку. В это время он – первый заместитель председателя КИ при МИД СССР, но именно в день подписания Берией своего распоряжения – 4 марта 1949 г. – Федотов выполняет функции председателя: В. М. Молотов освобожден от должности, а А. Я. Вышинский или Я. А. Малик еще не приступили к новым обязанностям. Этим и объясняется отмеченная выше странная адресация в распоряжении Берии.

Такая широкая адресация должна была быть и скрытым предупреждением Курчатову. Явно «угрожать» и «давить» на Курчатова в тот момент Лаврентий Павлович не хотел и не мог – в обстоятельствах весны 1949 г в интересах дела и личных интересах Берии Курчатов должен был быть ограждён от любых негативных факторов, отвлекающих его от работы над бомбой.