Психология проблемного детства

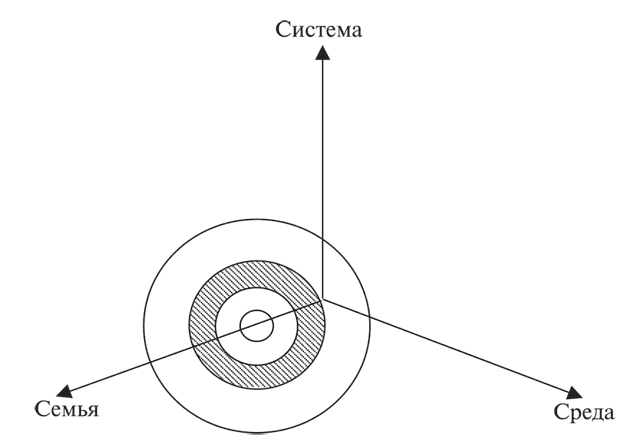

Специфику характера можно представить себе следующим образом (рис. 13).

Роли-статусы мы закрасили более темной штриховкой, чтобы показать их приоритетное значение в структуре личности. С учетом того, что смыслы поведения будут формироваться преимущественно в сфере семейных ценностей, и даже включать в себя элементы психологической защиты по типу экологической ниши. Естественно, спонтанность, лишенная возможности дойти до уровня функций, где она распыляется на игру условностями, будучи реализована на уровне статусов, драматизирует значение лично значимого (признаваемого лично значимым). Человеку свойственно создавать психологическую защиту из традиций, верность которым позволяет ему чувствовать себя увереннее в себе. Так закрепляется позиция отщепенца, который видит свое преимущество в готовности признать свою никчемность перед официальными ожиданиями со стороны государства и общества, чем возвыситься над «презренной пользой». Это залог и способ психической средовой адаптации, пока жизнь не заставит всерьез считаться с интересами окружающих. Например, когда любовь придет в конфликт с установками.

Рис. 13

Успех видится вдали от долга и ответственности, а угроза перераздражения располагает к аддиктивному уходу от действительности и стремлении отгородиться, так как выигрыш не имеет значения (по М. Люшеру).

Преобладает тенденция переносить вовне то, что создано воображением с иллюзией достижения и вытеснением отрицательного результата, игнорирование потребности в общении с позиций ранимости, упрямства, зависти к чужим успехам (по Л. Зонди).

Сочетание отсутствия критики с грандиозностью самооценки (по Н. Мак-Вильямс).

Позиция взрослого человека с комплексом отщепенца выглядит как деинституализация.

Скромных отщепенцев не бывает, разве что застенчивые.

Отщепенцы – те, кого, по словам Ф. Ницше, «всякая общность принижает», и они «не желают принимать и выполнять требования среды как личностно значимые, а также реализовать свою индивидуальность в конкретных социальных условиях» (по Ю. Клейбергу). При этом далеко не всегда, а чаще и вовсе без того, чтобы быть сильно угнетаемыми, обиженными или брошенными на произвол судьбы. Как отмечал А. Герцен, «самобытность еще не всегда есть вражда с обществом. Противодействие, возбуждаемое в человеке окружающими, – ответ его личности на влияние среды. Нравственная независимость человека – такая же непреложная истина, как и его зависимость от среды, с той разницей, что она с ней в обратном отношении: чем больше сознание – тем больше самобытность, чем меньше сознание – тем связь со средой теснее, тем больше среда поглощает лицо».

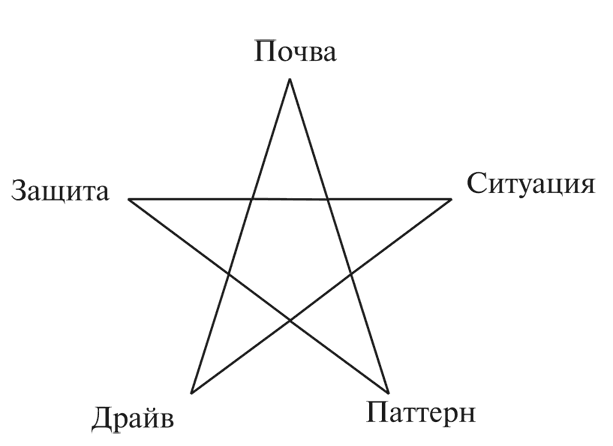

Так бывает в обычной жизни, но поскольку мы берем к рассмотрению девиантное развитие личности, где обычные причинно-следственные отношения предстают в заостренном, гротескном варианте, то и остановимся на тех случаях, где это отчуждение предстает как психологическая защита от неблагоприятного стечения обстоятельств (рис. 14).

Почва – особенности психического склада, когда мир воспринимается без той убедительности, которая гарантирует уверенность.

Ситуация – социальная изоляция в детстве в кругу взрослых (семьи), которые настороженно относятся к миру из-за своей невротичности или отчуждения иного рода.

Рис. 14

Паттерн – тонкая оболочка ролей-функций как причина тревожных ожиданий.

Драйв – переключиться в воображении на образ мира, подходящий как среда обитания и носитель ценностных ориентаций.

Защита – уход в когнитивное пространство, освобождающий от аффилиативной напряженности.

Поход в мир воображения, чем бы он ни был вызван, всегда имеет следствием отчуждение не только от тех, кто «не своего круга», но и от людей схожей судьбы. Если отщепенцы и объединяются, то не столько по велению чувств, сколько в рамках некой более или менее отвлеченной идеи, чтобы вскоре схлестнуться на почве не менее отвлеченного противостояния. Мысль как источник чувств поворачивает вектор интересов внутрь личности, делая человека неимоверным эгоистом, равнодушным к живому социальному окружению. Слабость или даже отсутствие аффилиативной сплоченности можно проследить по многим примерам. Начиная с исторических, когда носители сверхценных идей подвергали народ (в масштабах, которые были им доступны) страданиям, до обыкновенных невротиков, демонстрирующих в эксперименте по исследованию аффилиативной заинтересованности полное равнодушие к позиции группы.

Самодостаточность делает такого склада людей довольно устойчивыми в привычных обстоятельствах, когда равновесие с обществом и собой достигнуто. Они прочно держатся за свои привычки, выстраивая образ жизни по модели крепости (снаружи бастионы мнений и предпочтений, далее стены социальных ориентаций, за которыми располагается башня принципов). Любое сближение с людьми на почве симпатий приобретает характер сражения, почувствовав неизбежность которого, предмет сердечной склонности, как правило, предпочитает уклониться от таких проблем. Постепенно общение с собой обретает своеобразную привлекательность, а желание выйти за стены окостеневших привычек становится все слабее. Чтобы попасть в маргинальную среду, где люди соприкасаются ролями-статусами (чем она и привлекательна), жизнь должна поставить отщепенцев в неординарную ситуацию, когда неконгруэнтность ситуации истощает приспособительные возможности. Устав от необходимости приноравливаться к тому, что не нравится, отщепенцы склонны к импульсивным реакциям отказа и разрушения, в результате которых вполне могут оказаться на обочине жизни. Диапазон здесь самый разный, от разрыва отношений с близкими «в один момент», до вполне реального покушения на жизнь «как снег на голову» для окружающих. «Все было как обычно, а он вышел в другую комнату и застрелился», – такую, или примерно такую, фразу мне приходилось слышать от примитивных умом, но упрямых характером вдов в своей экспертной практике. Естественно, в обыденной жизни речь идет о чем-нибудь попроще: внезапное увольнение без подготовки нового рабочего места; уход из дома, «срыв» в запой и т. п., по мотиву «потом хоть трава не расти» и «все как-нибудь образуется». Самовольное оставление воинской части больше других присуще именно семейно изолированным в детстве юношам с привычками отщепенца.

В маргинальном варианте отщепенцы ведут себя соответственно той защитной тенденции, которую характер впитал с детства. Бродяжничество (после того, как все брошено, а строить заново не хочется) выглядит как отшельничество, затворничество, отказ даже от тех примитивных институциональных схем, которые возникают в среде бомжей, не лишенных аффилиативной тяги к отождествлению с себе подобными.

Пьянство у отщепенев (в отличие от аутсайдеров) не пробуждает и не стимулирует аффилиативности. Будучи ориентировано на себя, оно вписывается в образ жизни, избранный человеком по собственному вкусу: ежедневное расслабление после тягостной неконгруэнтности; запой в предвидении социального «срыва»; сентиментальное сострадание к самому себе, оправдывающее пассивную бездеятельность и т. п. Об одном из вариантов писал С. Довлатов, чей текст я привожу по возможности без купюр. «Строжайшая установка на гениальность мешала овладению ремеслом, выбивала из будничной житейской колеи. Можно быть рядовым инженером. Рядовых изгоев не существует (здесь мы расходимся в истолковании термина, который для нас не метафора, а дефиниция и означает социальную дезинтеграцию – Б.А.). Сама их чужеродность – залог величия. Те, кому удавалось печататься, жестоко расплачивались за это. Их душевный аппарат тоже подвергался болезненному разрушению, многоступенчатые комплексы складывались в громоздкую безобразную постройку. Цена компромисса была непомерно высока. Ну и, конечно же, здесь царил вечный спутник российского литератора – алкоголь. Увы, я оказался чрезвычайно к этому делу предрасположен. Алкоголь на время мирил меня с действительностью».

И, наконец, делинквентное поведение. В мотивы противоправного посягательства у отщепенцев просачивается очень своеобразное жертвенное начало, в форме ненужного риска, не вызванного и не оправданного обстоятельствами. Да еще при совершении деяния, не имеющего прямой выгоды. Например, если брать крайние случаи, кража у своих (крысятничество) относится к числу страшных грехов, начиная с детства, а в условиях уголовной субкультуры вообще смертельно опасно, и идут на него люди из числа отверженных. Каждый оперативный работник мест лишения свободы отлично знает, что о подготовке какой-то запрещенной акции ему донесут именно такого склада люди. Преступление не для того, чтобы отомстить или воспользоваться, вообще очень интересный феномен. Мотив, подталкивающий на него изнутри личности, как бы окрашен служением некому идолу, на алтарь которого приносится свидетельство своего пренебрежения земным. Особенно это бросается в глаза в поведении «безмотивных» убийц. Поражает бравада опасностью разоблачения на момент совершения преступления. Человек вроде бы хочет, чтобы его увидели, а после задержания (кстати сказать, именно тех, кто не особо скрывается, поймать бывает особенно трудно) никто (из тех, с кем мне приходилось работать) угрызений совести не демонстрировал и, скорее всего, их не испытывал.

Когда же речь идет о гражданском неповиновении, люди с психологией отщепенца обязательно доминируют среди тех, кто приносит жертву. Лишь потом, когда первый этап пройден, появляются аутсайдеры, готовые мстить всем и вся, изгои, которые не прочь поживиться, и остальные социально отчужденные элементы. «Социалисты, анархисты, недовольные члены профсоюзов, мексиканские изгнанники, пеоны, бежавшие от рабства, разгромленные горняки, вырвавшиеся из полицейских застенков, и, наконец, просто авантюристы, солдаты фортуны, бандиты, – словом, все отщепенцы, все отбросы дьявольски сложного современного мира нуждались в оружии. Только перекинуть эту разношерстную, горящую местью толпу через границу – и революция вспыхнет» – понимали организаторы из числа идейных революционеров – воспитанных, образованных и состоятельных людей, чье прошлое ничем особенным не омрачалось[5]. И если окинуть взором нашу недавнюю историю, мы увидим среди тех, кто готовил революцию, людей с прочными семейными традициями в детстве. Было ли это воспитание изолирующим, сказать трудно, для этого нет автобиографических указаний, но факт остается фактом: аутсайдеров из приютов и изгоев с улицы в среде нелегальной революционной организации замечено не было. А. Герцен не раз убеждал общественность не доверять тем, кто имеет в революции корыстный интерес, и в пылу полемики даже обзывал сторонников К. Маркса «серой шайкой». Новые времена лишь подтверждают старый опыт. Когда по ходу реформ и прочих преобразований требуются жертвы, на авансцену выходят люди с психологией отщепенца.

В истории нашей страны старообрядчество, жертвы борьбы с которым превышают потери самых тяжелых войн (не в смысле прямого уничтожения, а выведения из общества), много веков было неотъемлемой страницей нашей истории. И стоит вспомнить, что именно староверы придавали особое значение семейному воспитанию, отгораживая его не только от иноверцев, но и внутри своей общины не давая большой свободы детям. На сегодняшний день этот вариант социального отчуждения советской историей отнесен безоговорочно к дореволюционному прошлому, преданному забвению, но с точки зрения психологии он никуда не исчез. И по мере того, как возрождается официальная православная церковь, тесно спаянная с системой управления обществом, религиозное диссидентство, делающее ставку на семью, напоминает о себе все более ощутимо.

Запущенность социальная

Речь идет о так называемом «небрежном и развращающем воспитании». Ребенок, лишенный защиты социальных институтов, не столько развивается, сколько выживает, приноравливаясь не к культуре, а к социальной стихии, оставаясь изгоем в своем отечестве и в чем-то дикарем в цивилизованном обществе в целом. Хотя о проблеме «лишних детей», в судьбе которых никто не заинтересован, не устают напоминать обществу писатели и публицисты. «Не признаете вы мое родство, а я ваш брат, я человек», – эта песня стала гимном обездоленных детей во всем мире. Однако от сострадания и филантропии к социальной реабилитации путь неблизкий.

В нашей ближайшей истории советская доктрина была проста. Из плохой и бедной семьи детей брали в интернаты и детские дома. Жилось там не очень хорошо, но ситуация в целом оставалась под контролем министерства просвещения (отвечавшего за всех детей, проживающих на территории государства вплоть до их совершеннолетия). Запущенными в воспитательном отношении были, главным образом, социальные сироты при живых родителях, которые не обращались за помощью к государству и не относились к социально нежелательным элементам. Такие дети росли во дворе, и многое зависело от его (двора) психологии. Можно было очень просто попасть под влияние уголовной субкультуры, нравы которой достаточно глубоко проникали в общество. Тем более, что криминальная среда уделяла рекруитированию молодежи вполне целенаправленное внимание. При этом уголовные нравы как вариант хотя и не желательной в принципе, но все-таки организации отношений, предсказуемых и поддающихся регулированию, был определенной гарантией от подростково-молодежной разнузданности (как нынче принято говорить – отмороженности).

Перестройка внесла свои коррективы в уклад жизни. Органы социальной защиты населения приняли у системы образования заботы об устройстве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Семья, будучи вынуждена включиться в воспитание («школа воспитывать не обязана»), взялась не только за своих, но и за чужих детей (приемная семья, семейный детский дом). Количество вариантов адаптации увеличилось. Да и уголовная среда, которую демократия с ее свободами оттесняет из обыденной жизни, все меньше интересуется «уличным племенем». Тем не менее, дети, основная потребность которых (напоминаем) состоит в отождествлении себя с окружающими, хотя и в меньшем количестве оказываются один на один со средой, от чего невольно дичают сердцем и умом.

В младенчестве такой подход самый нежелательный. Страх блокирует развитие. Дефицит эмпатийности (как отметила в своем исследовании М.И. Лисина) будет чувствоваться до конца дней, но и в ближайшем будущем он даст о себе знать весьма чувствительно.

В дошкольном возрасте дети, которых надолго оставляли одних, зачастую не испытывают той аффилиативной тяги, на которой строится воспитательный процесс. Ребенок спокойно наблюдает за другими детьми, а сам включаться в их занятия не хочет. У работников детского сада возникают большие трудности при организации игры, где нужна инициатива и заинтересованность. Если же ребенок остается на улице, ему приходится учиться жизни на самом примитивном уровне. Как известно, сами по себе дети еще играть не умеют (им нужна игра, организованная взрослым человеком), так что каждый момент переживается всерьез и воспринимается как наука выживания, учиться которой запущенные дошкольники предпочитают не у людей, а у животных. Зоосоциальные навыки в этом возрасте хорошо укладываются в голове, так как именно они обеспечивают адаптацию.

Естественно, в школу они приходят, по словам М.С. Певзнер, «озлобленными дезорганизаторами», и дело тут не в злобе как таковой; им просто непонятны мотивы поведения сверстников. Вместо того, чтобы заискивать перед учителем, как это делают аутсайдеры, дети, выросшие в обстановке запущенности, не испытывают страха когнитивного диссонанса. Для того, чтобы включить ребенка в воспитательную ситуацию, этот страх сначала нужно разбудить, а пока его нет, ученик готов подчиняться и следовать воле учителя-лидера, но за учителем, который слаб и мягкотел, идти не хочет.

В отроческом возрасте, когда в основу воспитательной ситуации кладется коллективистическая психология, запущенным детям такой шаг дается еще труднее. Без посторонней помощи (хорошо организованного реабилитационного подхода в школе) они чаще всего просто соскальзывают в «уличное племя», нравы которого позволяют выживать вне цивилизации с ее требованиями к человеку. Социальная психология такой группы ясно показывает, от чего защищаются эти дети, предпочитая серьезные физические страдания статусу неприветствуемого коллективом.

Для примера приведем диалог с 12-летним ребенком, который за последние шесть месяцев несколько раз убегал из дома[6].

– Где ты проводишь время?

– Играю во дворе, катаемся с горки (дело было зимой), иногда захожу к кому-нибудь из друзей.

– А когда ребята расходятся по домам?

– Остаюсь один.

– И что ты делаешь?

– Иду в подъезд, там возле батарей на верхних этажах сижу и жду.

– Чего ждешь?

– Когда ходить перестанут и можно будет уснуть. А как дверь хлопнет, я встану, будто грею руки, и отвернусь.

– Когда же двери перестают хлопать?

– Около двух часов ночи.

– А когда снова начинают?

– Около шести утра.

– Не страшно одному?

– Страшно.

– Почему же домой не идешь?

– Пойду… на днях.

Порой достаточно просто внимательно присмотреться к тому, как дети строят свои отношения в обстановке бесконтрольного общения, чтобы понять, чего им недостает в обычной жизни. Во-первых, это признак одинаковой судьбы. Бродяжничающие отроки не любят тех, кто присоединяется к ним из любопытства или желания отмстить родителям. Они ценят хороших взрослых. Во-вторых, им свойственная демократичность общения. Выделяться за счет какого-либо преимущества не дозволяется. Их стычки и столкновения не связаны со стремлением повелевать и командовать. В-третьих, облегченная коммуникативность, готовность прийти на помощь себе подобным. Чужак с иной территории может чувствовать себя совершенно спокойно. Рут Бенедикт сказала бы, наверно, что стихийное сообщество бродяжничающих отроков отличается высокой степенью синергизма. Кстати сказать (о гендерном подходе будет отдельный разговор в конце главы), пока что речь идет только о мальчиках. Девочки бродяжничают иначе.

Мы не задумываемся, с какого возраста естественная потребность человека может приветствоваться членами общества, когда его симпатии уважаются, с его намерениями считаются, к слабостям бывают снисходительны, а возвышенные стремления поощряют, не может быть проигнорирована. А зря. Стоит представить себе, какими страданиями бродяжки приобретают то, что мы только что перечислили, чтобы почувствовать всю мощь ее влияния на поведение детей, казалось бы, еще мало что понимающих.

Обычно отрицательные последствия бродяжничества видятся в двух аспектах: приобретение навыков отклоняющегося поведения и изменение отношения к воспитанию и воспитателям. Первое выглядит более грозным. И это понятно. Вне надзора со стороны взрослых, а то еще и под их разлагающим влиянием, легко появляются наклонности красть, попрошайничать, лгать, унижать и унижаться. Манеры грубеют. Не исключено приобщение к сексуальным отношениям в циничной форме. К тому же ценность жизни еще не закреплена инстинктом самосохранения. Бродяжничая, дети часто лезут на высоту, к электричеству, балуются с оружием, вдыхают пары отравляющих веществ. И вообще склонны к рискованным экспериментам. Так что может показаться, что столь рано приобретенный опыт приведет к ранней деградации личности. Однако жизнь этого не подтверждает. Пока самосознание не проснулось, ребенка нельзя считать испорченным человеком. Оторвавшись от социальной стихии, даже самые злостные бродяжки без особых затруднений переходят на «школьную» систему ожиданий и предъявляемых требований. Меняется мир, меняются и они. А в дальнейшем, когда все минует, воспоминания о своих поступках не интериоризируются. «Глупость юных лет» припоминается как нечто, не имеющее отношения к личности.

Менее заметно, но более опасно по своим последствиям изменение отношения к воспитанию. Преодолев психологический барьер безусловного доверия к взрослым, который освобождает от необходимости принимать самостоятельные решения, ребенок попадает в «огонь губительной свободы». Опыт ранней независимости оттесняет на второй план навыки, которые нужно еще долгие годы осваивать в игре. Именно в ней такие качества как чувство долга, способность к жертве, ответственность за слово, воспитываются утопиями, а не расчетами и житейской хитростью. Здесь же, усвоив нехитрую науку выживания, дети делают открытие, что можно жить без коллектива, родители – слабые и беспомощные люди, а прилежание нужно только учителям, так как за стенами школы никого не интересует. Такая мифическая взрослость, для которой еще нет естественных оснований, нередко вводит в заблуждение взрослых, которые принимают защитные конструкции за сам характер.

В подростковом возрасте запущенные в социальном отношении дети проходят сложный этап формирования характера. Все начинается с «обаяния энтропии». Реакция эмансипации дезавуирует прежние неудачи, а реакция группирования сводит вчерашних «ударников и ханыг» в одно сообщество, где доминирует аффилиация, а не конформизм. Как отмечают социологи, во взаимодействии подростковая группа – социальная среда наступают очень своеобразные отношения. Подростковые группы ведут себя неадекватно, но члены группы вовлекаются в эти действия зачастую не по своей воле. Криминологи установили, что только 46 % бывают согласны с групповыми решениями, а у 8 % бывает вообще иная точка зрения. Такое расхождение между когнитивным (знал, понимал), эмоциональным (убежден в желательности) и поведенческим (готов следовать) заставляет рассматривать подростковую группу как социальное образование, занимающее промежуточное положение между личностью и обществом. В ее психологическом микроклимате зарождаются свои неписаные нормы и ожидания, более или менее расходящиеся с моральными установками и правовыми предписаниями макросреды. Когда подростковая группа остается без контроля, у несовершеннолетних может возникнуть искушение перенести нравы, принятые в их среде, на «большое общество». При этом бросается в глаза, что личных претензий к жертве своей агрессивности, они не испытывают. Она просто «попалась им под руку», оказалась по тем или иным обстоятельствам доступной для посягательств.

По-видимому, если взять во внимание всю нецелесообразность такого поведения, его достаточно убедительной причиной следует считать желание испытать на прочность ролевую структуру личности. Именно в подростковой группе и все без исключения идут на такие эксперименты, а хорошо воспитанные и робкие достаточно осторожно, частично, символически (благо, реакция имитации это позволяет). Те, кто с детства вращался преимущественно в среде, значительно решительнее. Они знают и заранее готовятся к испытаниям, которые им готовит армия, а то и тюрьма (даже самые отъявленные хулиганы с тревогой идут на «взрослую зону», отлично понимая, что там нужно будет сделать личностный выбор принципов раз и навсегда; роли-статусы в уголовной субкультуре не меняют). Пока же смелость и агрессивность среди сверстников – не более чем роли-функции, и в чем-то понарошку. Естественно, они дают преимущество перед теми, кто себя еще не испытывал и только приглядывается к себе, но не навсегда. Хотя несколько лет своеобразной популярности есть. И если запущенные в детстве подростки сейчас попадут к хорошим воспитателям, можно сделать очень много. Энергия развития, получив сильный импульс положительных эмоций, способна основательно продвинуться вперед. Но, к сожалению, с подростками педагоги работать не хотят и не умеют. За редким исключением. Поэтому большинство из тех, кому онтогенез личности предоставил шанс, упускают время, растрачивая его впустую на фрондерство перед сверстниками. И когда основная масса, приглядевшись к нравам подростковой группы и будучи достаточно умной, чтобы учиться на чужих ошибках, возвращается в коллектив (систему) и семью, наступает возраст нового разочарования. Бывшие лидеры и звезды снова никому не нужны и неинтересны. Их роли не годятся для обыденной жизни, где не требуется, не принято и неприлично обнажать принципы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Сноски

1

Schachter S. Psychology of affiliation. Stamdford, 1959.