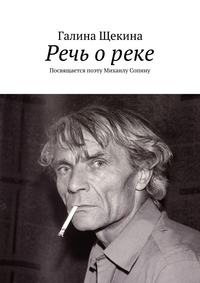

Речь о реке. Посвящается поэту Михаилу Сопину

Система была простая: брали одного, били, он называл, часто наугад, еще двадцать пять… Позже я понял, что методы борьбы и с Бухариным, и с беспризорником были одни и те же. Битие определяло сознание: за одного битого трем (тоже битым) давали на полную катушку. А за трех? Здесь – весь смысл. За проступок, каравшийся ранее месяцами, начисляли по десять—пятнадцать лет, без права пересмотра дела. Многие ли сегодня поверят в реальность печального указа? А ведь именно по нему уходили сотни и сотни тысяч туда, где девяносто девять плачут, а один смеется – хозяин.

На предприятиях шли собрания, лекторы гремели гневными речами, набирали мощь групповые судилища. Разверстые пасти лагерей жаждали пищи. Распалялось «общественное мнение», а о «попутно» осужденных и по ошибке казненных скромно умалчивалось.

…Народ требовал – партия и правительство откликались, опираясь на слепоглухонемые, околпаченно-ухайдаканные массы. Шла гражданская война против собственного народа. Общество отплясывало на костях людей. В числе послевоенной пацанвы я был ввергнут в двойной обман. Школа рабизма втягивала человека в мясорубку, да еще заставляла соглашаться, что эта карта справедливая, что он преступник. И чем доверчивей, беззащитней был осужденный, тем сильнее он верил в свою преступность.

Сотни порченых пацанят сгоняли вместе, принуждали надеть на себя личину лагерников. Им ничего не оставалось, кроме как ощущать себя… волками. Повторяю: среди тех, кто попадал в облавы, были и воры, и насильники. Но не все. А давали всем – кому пять, кому десять, кому двадцать пять. От имени народа. Мракобесие народа – в готовности проголосовать за это и тем самым своих же детей послать на заклание…

Система не изменилась с тех пор: всё, что ни делается – именем народа. Это машина. Многие не сознавали этого. На воле народ ослепленнее, чем в заключении. Мы там глубже всё видели. Осужденные по уголовным статьям бунтовали в лагерях, а политические молчали – мол, мы и вообще не при чем. Даже Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ» внушал, что если не за политику сидишь – ты дерьмо. А виновата была только машина.

…Страшное избиение видел в Харькове: человек кричал и испражнялся. И чем сильнее кричал, тем сильнее били – может, хотели заглушить крики, забив до смерти.

На Олпе в транзитной камере на моих глазах происходило мужеложество. Мужики насиловали мужиков, свои – своих же, чтоб никто не жаловался, не «мутил воду», не искал правду, не стучал. В Соликамске хотели насиловать меня…

Жалость считалась среди заключенных преступлением. Нельзя было отделяться, уединяться, быть человеком, быть собой, грустить, задумываться… Требовалось быть массой, быть со всеми, всеми и никем. Кто сопротивлялся, того наказывали. Могли бросить на нары и насиловать по тридцать человек, пока не вывернут наизнанку.

Однажды меня, шестнадцатилетнего, в колонии Макаренко закрыли в тумбочку и сбросили с третьего этажа. И надо ж, ничего не случилось. А если бы и случилось, никто бы и не заметил. Мало ли нас убивали в заведениях печали!

На Олпе я согласился работать на ЧК. Сожалею, что так случилось, но не хотел, чтобы меня использовали, как это у чекистов культивировалось. У меня не было ни малейшего желания издохнуть. Могу об этом заявить где угодно. Это была форма самозащиты плюс возможность кому-то еще помочь.

Оказался везучим. Меня не насиловали, не калечили. И я сам никого не убил, не изнасиловал. Хотя, конечно, языком болтал очень много.

1957—1958 годы… Приступ аппендицита у меня случился на этапе. Продолжал идти. Потом двадцать два часа везли меня с перитонитом на волокуше в лагерную больницу. Лошадиная доза пятипроцентного морфия, боль адская. Путь в лагбольницу был только один – через пересылку. С развороченным животом оказался в камере, битком набитой педерастами. Их заживо съедал сифилис. Это были преимущественно симпатичные молодые ребята, которых этапировали в отдельную зону. А попал я в эту камеру проще простого: пересылка была переполнена, и какой-то ухарь из писарчуков начертал на моем личном деле «сифилис», я потом сам читал эту надпись…

Не буду вспоминать все связанные с этим мытарства, в результате которых я отвалялся почти девять месяцев, пережив несколько операций. Врач смотрел с жалостью: «Зачем жить такому?..»

Находясь незначительное время в коридоре, стал свидетелем разговора: молодую женщину в период следствия следователь склонил к сожительству. От него зависело, как пойдет следствие – быстро или затянется. Она забеременела. Сокамерницы научили ее сказать об этом следователю, чтобы шантажировать его, изменить ход дела. После этого она была пьяным следователем избита. Тут же ее отправили по этапу, в животе – мертвое существо. Она шла транзитом – жить ли, умирать – не знаю. Фантасмагории Босха и Гойи – кукиш для слепых по сравнению с такими реалиями.

Ворочала лопастями судьбомешалка, жевала, чавкала, выплевывала: Буреполом, Усольлаг, Ивдель, Ныроб, Южкузбасслаг, Печора, Чукотка, Норильск… Звенели медали и наручники. Гремели победные марши, а на Дальзонах им вторили «дегтяри» и ППШ, поливая свинцом живой шевелящийся чернозем

«Преступный мир истребит сам себя». По этой знаменитой формуле жил разъеденный пеллагрой и вшами вертеп, где «скоты», изувеченные своими, чужими и еще раз своими, действительно истребляли себе подобных. Да, для нормального, не утратившего способности сострадать и ужасаться человека войти в этот скотомогильник было катастрофой.

Пока фальшивый голос будет нам нашептывать: «Ты не они» – в нашем обществе мало что изменится. И не надо, бога ради, восклицать: «Ах, молодежь, откуда такие ублюдки? Подкладывали под жар-птицу идеи золотые яйца гуманизма, а вылупились такие чудовища». Не надо себя обманывать. Нет лобового воспитания. Мы вкладываем себя сегодня в детей своих, а через их память – во внуков.

Мое поколение прошло через всё – войну, голод, концлагеря, целину и стройки века, а в глазах общества остались подонками. Выросли без любви, без воспитания любовью, и теперь в детях нашего поколения взрываются мины этой нелюбви, несправедливости. Генетическая память подрывает не тех, кто минирует (то есть сеет зерна зла), а совсем не подозревающих об этом потомков. Это не упрек кому-то, а мольба о сострадании – ко всем…

Мое поколение… Мы уходим из жизни, как арестанты, на иллюзорную волю, ничего, кроме концентрационных лагерей, не теряя. Самосуды, судилища, издевательства, растления – вот что получили мы от общества по его просьбе. Без шор пришли мы в мир и умирать будем спокойно, без политгипноза, в здравом уме. Говорить о пережитом тяжко, но и жить, когда видишь, что хаос безумия обретает четкие устойчивые формы – невыносимо.

Поток четвертый. Через черту

Во всех лагах была одинаковая система уничтожения человека. Нужно было не просто рубить лес, колоть уголь, руду, корежиться в своем свинячьем быту, нужно было помнить, что это навечно. То есть влезать в отмякшую за ночь робу, идти чуть свет на пятидесятиградусную стужу, смерзаясь с этой робой, добить ломом до полного отупения, до глубокой темени, чтобы свалиться, оттаивать. А с утра всё сначала. Не день, не два, не месяц, не год, а годы, десятки лет. Сознание не могло переварить такое.

Там не то чтобы не хотелось жить, ТАМ хотелось не жить. Обреченность (ханавей) заставляла людей убивать себя всеми способами. Калечили себя, рубили руки (махнул топором – пальцы прыгали как живые), на известковых карьерах засыпали пылью глаза… Был такой Муценко – засосал измолотый известняк, вдохнул его, чтобы заболеть. Потом мы встретились с ним на зоне – он был уже полный наркоман. Желудочные капли на опиуме, симплекс, омнопон, пантопон, морфин, кодеин, табачный настой… Да гоняли по венам всё, что горело.

Черту между жизнью и смертью перешагивали сознательно. Помню Мишу – он вышел к железнодорожной ветке, где ходил паровоз с пятью вагонами. Накинул фуфайку на голову – боялся увидеть себя мертвым! – и под паровоз бросился. Его в клочья развезло по шпалам. Двенадцать лет лагерей вынес, а оставшиеся два года ждать не смог. Он свой поступок продумал…

Но как миновало меня? Когда я смотрю теперь на себя прошлого, то подозреваю, что был в состоянии сна. Муторщины было достаточно, и момент мог назреть, как у многих, но я пропустил его. Организм потерял способность реагировать…

К черте был близок всякий, у кого рушились иллюзии. Все, кому до восемнадцати, попадали в колонию. Там было всё так же, как в обычной тюрьме, только страшнее, потому что неуправляемо. Взрослые (не все) способны были как-то управлять собой, влиять, понимать. Для малолеток жестокость становилась обыденностью. Однажды вохровцы привели в зону детей – выступать. Девочка годов шести взяла и запела: «Эх, трактор идет и бензином пахнет. Скоро миленький придет, через… трахнет». У слушателей были натянутые улыбки. Как на это реагировать? Серьезно – нельзя, хотя на самом деле это слишком горько. Для девочки, у которой мама пила, имела не одного папу и выкрикивала подобное – это естественно, обыденно.

Однажды мы кололись вместе – Женя Усольцев, Витя Морозов, Толя Крапивин. Крапивин был на расконвоировании, и к нему как раз приехали на свидание, привезли эти желудочные капли на опиуме. Мы их вскипятили, прокололись по три куба примерно. И разошлись по баракам, это как раз было к ночи. Я очнулся – и голову не смог поднять с подушки. Волосы держали, они присохли к подушке, оттого что лилась кровь и рвота.

Это был не единственный случай. Хлебал и кололся я не менее трех лет. Считал себя настоящим наркоманом.

После выхода из лагеря была возможность достать морфин в больших количествах, но мне уже не надо было. Почему оторвался от наркоты? С одной стороны, много раз приходилось смотреть костлявой в глаза, это всё же рождало противодействие. А с другой – нутром почуял, что дерьма накопил в себе достаточно, требовалось освободиться от него. Начал писать, а наркота и поэзия – несовместимо.

Смотрю по ТВ на современных наркоманов… Слишком много разговоров о том, что люди хотят уйти из-под власти наркотика и не могут, гибнут. Я считаю: если найдется линия, дело, что-нибудь, что они ставят выше – значит придет и спасение. Это всегда внутри человека.

…Порой снится – неужели до сих пор сижу?! Но тяжелее пришлось на свободе, когда увидел, КАК ХАЛТУРНО ЖИВЕТ ОБЩЕСТВО. Иные контакты ввергают в ужас. Нашел себе некто нишу, работает потихоньку, ест, размножается, в ухо ему не дует, и ладно. Только бы не проникаться, не думать ни о чем…

Он в этой нише и курит, и пукает, и фортку открыть не хочет. Он привыкает к обжитому пространству, создает себе атмосферку, теплую вонючую духоту, которая есть часть его самого. Откроешь фортку – думать заставишь. Мне показалось – да стоило ли ради такого дерьма терпеть столько лет?

Поэтому многие приходили к черте потом, пережив лагерь, не вынесши свободы. Такая судьба была как раз у Леши. Такая же – у Миши, который накинул фуфайку. У всех, кто сворачивал в самообман.

А во мне стремление проследить процесс возникло давно – и когда знал стариков нэпманских времен, и когда жил среди урок, у которых свои неписаные законы.

У меня была потребность копаться в себе. Я менялся здорово, и оценки мои менялись. Как бы я раньше посмотрел на жулика, укравшего хлебные карточки? Как на подонка, обрекшего на голод целую семью. Спустя какое-то время я уже смотрел на это, как на ужас, двоякое несчастье (ему тоже надо жрать) и на вора – как на страдальца, а не только как на монстра. То есть всё-всё усложнялось…

Так урки утратили во мне урку, но не утратили мое сострадание. Я понимал – они более несчастны, чем я. И мне надо было идти дальше.

Каких было больше – тех, что поняли, или тех, что отказывались понимать, «накидывали фуфайку»? Да и тех и других было мало. Больше всего было – «ни то ни сё, будем как все». Перед такими вопрос черты не вставал.

Те же вохровцы имели сильнейшую иллюзию свободы, но на самом деле были оболванены сильнее, чем те, кого они охраняли, потому что верили, что служат правому делу. Несчастнейшие люди… Система была такая, что границу между более и менее оболваненными провести было невозможно.

Осужденные были заражены иллюзией свободы до такой степени, что, получив, наконец, эту свободу, оказались к ней не готовы. Мы верили, что выйдем и грянет новая жизнь, а в действительности получали удары поддых один за другим. На работу не брали. Сближаясь с людьми, мы имели возможность выбора: либо признаться, откуда мы, либо не признаваться. Признавшиеся видели в собеседнике искаженное лицо, и это был конец. Тот, кто отвергал нас, был заражен иллюзией, что он выше, чище нас, подонков…

Можно было не признаваться, сразу начинать врать, но тогда ложь, ее подоночный яд начинали травить изнутри, трудно было говорить и воспринимать правду. Леша Поварницын, корифан мой по лагерю (он вышел раньше меня на три года) вдруг начал писать мне с воли невообразимые письма – «всё рушится, рушатся идеалы, что ж ты, мразь, говорил?…» Мне бы услышать за этими проклятьями глубочайшую растерянность, панику человека, у которого рухнули иллюзии… А я вдруг решил, что это продиктовано высокомерием вольного по отношению к зеку.

Леша в то время переживал трагедию, приведшую потом его к смерти. В лагере гнал по вене всё, вплоть до политани. Он хотел сделать революцию против государственного строя, но не знал, как, не смог прийти к тому, что оказалось бы выше отравы, и погиб. Он был обречен, своего рода рак разъедал его душу. Придя, я застал его уже после того, как он встретил Нину, имел дочь – порождение столкнувшихся двух обманов. Они изначально не могли друг друга понять. Начались взрывы, вспышки, несогласие. Как же они истязали друг друга! Она при нем спала с другими. И уйти не мог тоже.

Кончилось гибелью от водки почти намеренной: сначала он (опохмелился ацетоном), потом она. Было ли чувство? Несомненно, да, но было и другое – два человека столкнулись с необходимостью стать другими. А как это сделать? Отсюда, из бессилия, и возник конец. Возможно, осознание себя как ничтожества, как мрази было началом изменения, но на большее сил уже не хватило.

…Порой мы неистовствуем, орем друг из друга, валим матюги – но не из ненависти, из самозащиты, неумения стать другими… А заговорить бы по-человечески.

Любовь… Не признаю это слово как формулу для лунатиков. Вот корчит и ломает молодых до вылупления глаз, а под ними – железный закон природы, и он всем правит. Есть любовь или нет, всё равно придет момент и будешь, будешь шпандорить так, что только треск пойдет. И щепки полетят!

Мое понимание? Два человека призваны Господом к действию, которое труд. Они должны посадить и вырастить молодое деревце, имя которому Любовь. Поливать его, ухаживать… но обязательно вместе. А если его постоянно выдергивать (ссориться, разводиться) и пытаться воткнуть снова, то ничего не выйдет, деревце засохнет.

1967—1968 год. Я был на поселении после лагерей – это поселок Глубинный Пермской области. И тут Она приехала. Я понял, что Она приехала ко мне. Сомнений у меня всю жизнь было полно. Вдруг не тот человек, не та семья? А кто же мне тот? Шаромыжник, собирающий бутылки? Да я что угодно буду делать, полезу на рожон, рубаху начну рвать на груди…

Поток пятый. Рывок из дискомфорта

Писать – это значит загонять себя в самим собой созданный туннель. Что позади – не устраивает, что впереди – неизвестно. Кто пошел по этому туннелю, редко возвращается.

Я всегда чувствовал себя одиноким человеком, у которого украдена ласка. Недостаток, недобор, обойденность, нехватка чего-то самого важного… Неистово искал, с кем я мог бы откровенничать. Этот путь привел меня к стихам.

Году в сорок втором—сорок третьем, двенадцати примерно лет, я сидел в деревне в хате, читал об Урале, а за окном была метель. И вдруг стало складываться в голове.

«А за окном седой февраль оралА за окном – тайга, метель, Урал…»Это поразительно – через полтора десятка лет меня повезут на тот самый Урал под конвоем, но в сорок втором это было смутное ощущение, от которого появилось желание заплакать словами от страшного дискомфорта души. И от этого желания – к первой мохнорылой попытке.

Вопросов «когда, что, почему?» еще не стояло. Но была некая предыстория творчества: сделай что-то словами, и станет легче.

…Мы получали «высшее пенитенциарное» образование: буквы алфавита узнавали из переклички тюремных надзирателей. «На сэ есть, на рэ есть? Кто на хвэ?» – так выкликали счастливцев, которым носили передачи родственники. Грамотой овладевали в «индиях» – до дыр зачитывая обвиниловки, прежде чем пустить их на курево. «Индия» – камера, в которой сидели те, кому никогда ничего не приносили. Арифметика – отсиженные и остающиеся по приговорам годы…

Последовал большой временной разрыв, но через годы желание выкричаться словами пробивалось снова. Непреходящая задавленность заставляла что-то корябать, как бы беседовать с самим собой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Всего 10 форматов